Aux racines de la complexité

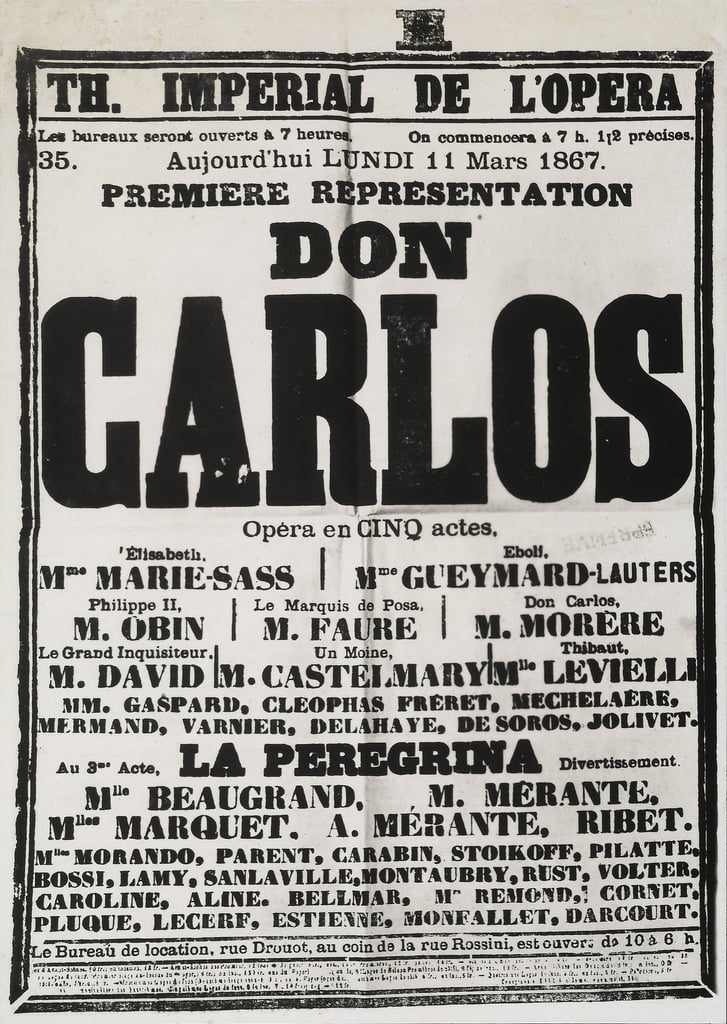

La question de Don Carlos est d’abord celle de la version qu’on va présenter, parce que même la version de la première de 1867 ne peut être la référence, avec ses coupures de dernière minute dues aux exigences des horaires des omnibus parisiens . En Suisse, le Theater Basel a présenté récemment une version en français qui grosso modo colle à la version en 5 actes de Modena, sans le chœur initial, sans le « lacrimosa » (le duo Carlos/Philippe qui suit la mort de Posa) pour des raisons de longueur, ne rendant pas justice à la spécificité de la version originale, malgré une exécution musicale satisfaisante.

Quand Claudio Abbado à la Scala en 1977 a proposé une édition avec toutes les musiques écrites pour Don Carlos, à l’exception du ballet, il l’a proposée en italien parce qu’il n’y avait à l’époque aucun chanteur désireux d’apprendre la version originale alors que tous les théâtres du monde proposaient la traduction italienne. Et son enregistrement Deutsche Grammophon en français (il n’a jamais voulu enregistrer un Don Carlo en italien) ne prend pas parti, puisqu’il présente grosso modo la version de Modena en continu, mais avec les autres musiques écrites et le ballet réunis dans le dernier CD en « appendice »… D’où l’accueil mitigé à sa sortie. Il reste que ces musiques ont été entendues en scène en 1977 et qu’elles ont stupéfié les auditeurs, notamment le fameux « lacrimosa » qui suit la mort de Posa (Qui me rendra ce mort ?) l’un des moments les plus sublimes de la partition que Lorin Maazel avait réintroduit (comme bien des musicologues le demandent aujourd’hui) à Salzbourg en 1998 dans la version de 1886 où il n’est pas prévu. C’est dire la valeur musicale de ce moment.

Il existe des enregistrements « live » des deux distributions de cette production, la distribution A (Freni, Carreras, Cappuccilli, Ghiaurov, Obraztsova, Nesterenko) et la distribution B (M.Price, Domingo, Bruson, Obraztsova, Nesterenko, Roni) qui a fait l’objet de la retransmission TV, disponible en ligne ((Karajan s’était opposé à ce que l’autre distribution soit enregistrée, pour des raison d’exclusivité – c’était celle de son disque – et de concurrence : il savait quel chef était Abbado…))

Dans sa grande intelligence musicale, le Grand Théâtre a préféré couper. Avec le prétexte que le fameux « lacrimosa » n’avait jamais été joué du temps de Verdi même à la première. Soit, mais paradoxalement Marc Minkowski nous apprend dans le programme de salle que la base de la version présentée est celle du début des répétitions de 1867 (qui n’avait pas encore le ballet pourtant joué ici…) et non celle de la première. De qui se moque-t-on ?

Et Verdi était si conscient d’avoir écrit là une musique exceptionnelle qu’il l’a reprise pour le Requiem (c’est le « lacrimosa », et c’est de là que vient que ce duo Carlos/Philippe a pris le nom commode de « lacrimosa » par extension).

Jusqu’ici, la version la plus complète jamais représentée du Don Carlos en version originale l’a été à Turin, en 1991, sous la direction de Gustav Kuhn et aucun autre théâtre n’a eu l’audace de la proposer.

Tous les chefs d’orchestre connaisseurs de Verdi avec qui j’en ai parlé, y compris Claudio Abbado, soulignent combien la version originale est incomparable par l’adéquation de la musique au texte, parce que Verdi, on ne cessera de le répéter, était aussi sourcilleux que Wagner sur la question et qu’il harcelait ses librettistes sur la musicalité des mots choisis, faisant lui-même des propositions alternatives, y compris en français. Tous soulignent aussi la beauté intrinsèque du livret, l’un des plus élaborés qui aient été écrits et sa logique interne qu’aucune version postérieure n’a réussi à rendre vraiment. D’ailleurs Verdi lui-même préférait le texte français, on a de lui une lettre à Antonio Ghislanzoni (librettiste de Aida) de 1870 où il écrit que le chœur d’entrée de l’acte II « Ha tanto carattere e colore nella poesia francese » ( …a tant de caractère et de couleur dans le texte français).

Enfin, ils soulignent la complexité d’une partition dense, diverse, qui n’est jamais grossière, jamais bruyante, malgré les masses mises en œuvre, et des différents niveaux qui exigent une transparence absolue pour bien comprendre les enjeux musicaux, par exemple les premières mesures, où dans l’orchestre dominent les couleurs sombres et où l’on entend aussi des phrases où l’orchestre « pleure ». Mais voilà, Verdi est victime d’une tradition exécutive routinière qui a pris le pas sur la subtilité de son écriture, très finement psychologique : ce n’est pas seulement une question de couleur, c’est une question de rythme, de respiration, de tempo qui peut brutalement changer parce qu’un personnage évolue, se trouble, d’autant plus vrai dans un titre comme Don Carlos où le héros est fantasque.

Ainsi la version originale n’a pas de vraie tradition d’exécution, et ne peut être une sorte de UR-version de l’italienne : on ne peut les chanter de la même manière (c’est le cas des Vêpres siciliennes et de I Vespri siciliani en plus évident encore), d’où l’exigence de chanteurs qui aient un vrai travail avec le chef (et pas seulement un répétiteur) pour les respirations, la clarté du texte, les accents. De plus, cette tradition ne peut être post-meyerbeerienne, comme on voudrait nous le faire croire : et cela même si Verdi (tout comme Wagner d’ailleurs) aimait Halévy et Meyerbeer, que Wagner n’aimait pas pour d’autres raisons mais qu’il a beaucoup écouté et à qui il a beaucoup pris. Ne dit-on pas qu’avec Rienzi Wagner a écrit le « meilleur opéra de Meyerbeer ». On a d'ailleurs accusé Verdi de wagnérisme mais jamais de meyerbeerisme…

D’ailleurs en matière de Grand-Opéra, Meyerbeer savait mieux y faire que Verdi pour triompher à Paris.

Don Carlos est trop complexe, trop sombre, trop fouillé musicalement et psychologiquement pour être un vrai Grand-Opéra qui exige des effets, des foules, du spectaculaire et du tape‑à‑l’œil un peu putassier. Ici trop de scènes intimistes, trop d’individus torturés, trop de méandres psychologiques sombres pour faire du pur spectaculaire…

Il n’y a qu’à comparer l’autre Grand Opéra historique Les Huguenots qui renvoie à la même période du XVIe pour constater la différence de traitement. Et puis, soyons clairs enfin pour sortir de la fausse évidence : des trois « Grands Opéras » présentés à Genève, Les Huguenots datent de 1836, La Juive de 1835, soit respectivement 31 ans et 32 ans antérieurs à 1867, une date où la mode du Grand-Opéra touche à sa fin (même L’Africaine de Meyerbeer de 1865 a une autre couleur, résultat d’une gestation d’une vingtaine d’années). Verdi qui suivait attentivement l’évolution de la musique européenne, lui-même arrivé à un moment de bascule dans sa manière de composer ne pouvait écrire un simple Grand Opéra à la française.

Il écrit un Grand Opéra à la Verdi, c’est-à-dire un opéra de l’avenir et non un opéra sur un genre du passé qui ne l’intéressait pas.

Et pourtant il en a fallu du temps pour se rendre compte de la qualité de cette musique, que la tradition considérait comme trop longue, trop touffue, difficile à représenter, une tradition vivace notamment en Grande-Bretagne. Il faut attendre les années 1960 pour qu’apparaisse le titre dans les saisons d’opéra (Paris, en italien, en 1963, repris en 1975, production Margherita Wallmann) et sur le marché coup sur coup deux versions (en italien) de l’opéra, celle de Georg Solti, en cinq actes de 1966, avec Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Dietrich Fischer-Dieskau, Nicolai Ghiaurov et Grace Bumbry et en 1971 celle toujours en cinq actes signée Carlo-Maria Giulini avec Placido Domingo, Montserrat Caballé, Ruggero Raimondi Sherill Milnes et Shirley Verrett. Aucune des deux n’a été surpassée jusqu’ici dans la discographie.

Entre temps, Claudio Abbado néo directeur musical de la Scala avait choisi Don Carlo pour ouvrir sa première saison en 1968… Depuis, Don Carlo le plus souvent et Don Carlos de plus en plus depuis les années 2000 est régulièrement affiché dans les saisons d’opéra.

Que ce soit en français ou en italien, c’est la version en cinq actes qu’il faut privilégier. On continue de ne pas comprendre au nom de quoi (sinon de son histoire et de la version locale de 1884) la Scala continue de jouer la version en quatre actes, comme en décembre prochain pour l’ouverture de la saison sous la direction de Riccardo Chailly.

Certes Verdi a réécrit des musiques et resserré certaines scènes par rapport à la version de 1867, et les versions de 1884 et 1886 contiennent des musiques nouvelles, des réadaptations réussies, plus concentrées, mais la version originale reste celle qui a été voulue, dans la langue préférée, et avec ses musiques originales rarement exécutées, et pour cela même mérite d’être connue et jouée autant que l’autre. L’auditeur curieux écoutera donc la version en cinq actes de Solti ou Giulini en traduction italienne d’Achille de Lauzières et Angelo Zanardini, puis la version live (en italien) d’Abbado de 1977 pour toutes les musiques découvertes en continu, et puis enfin écoutera la version officielle d’Abbado en français chez Deutsche Grammophon… Pour l’instant, inutile d’aller chercher ailleurs.

Vous trouverez ci-dessous (pour poursuivre la lecture) un article qui fait le point sur les versions françaises disponibles.

Dernier point : en 1977, la première de ce Don Carlo en italien avec les musiques de 1867 totalement inconnues du grand public et retrouvées par Ursula Günther furent un choc énorme parmi les mélomanes, notamment les scènes du début (l’hiver est long…) qui donnent un sens au choix d’Elisabeth d’épouser Philippe II, pour faire cesser les souffrances du peuple, le duo du cinquième acte, moins ramassé, plus spectaculaire plus martial aussi que dans les versions 1884 et 1886, et évidemment ce qui fut un choc pour tous, nous qui étions derrière nos postes de TV lors de la retransmission début janvier 1978 : le duo Carlos/Philippe (qui me rendra ce mort ?) qui suit la mort de Posa appelé depuis Lacrimosa parce que Verdi, reprit la musique pour le Lacrimosa du Requiem, orchestré différemment, mais qu’il ne réinséra pas dans l’œuvre, alors qu’il a toujours été prévu pendant toutes les répétitions de 1867, puis coupé à la veille de la Première. Musique sublime, qui attire les larmes, dont tous les musicologues (au premier rang desquels Julian Budden, la plus grande référence verdienne, qui a écrit la somme la plus complète sur les opéras de Verdi) reconnaissent que son insertion (comme le fit Abbado) n’était pas absurde, à condition d’avoir les interprètes adéquats…

Visiblement à Genève, on la pense autrement, et ces dix minutes de musique semblaient insupportablement longues, alors qu’elles sont sans doute la plus grande signature de la version originale… Voyage en absurdie.

Don Carlos au Grand Théâtre de Genève, petit voyage en absurdie

J’ai esquissé la question en introduction, cette production de Don Carlos prend place à la fin d’une série qui proposait en ouverture de saison des Grands-Opéras français, ce fut La Juive en 2022, Les Huguenots en 2017, en proposant Don Carlos en 2023, toujours sous la direction de Marc Minkowski, spécialiste dit-on du Grand-Opéra, la série s’achève par un contresens. Il eût été plus être plus conforme au genre de conclure par Benvenuto Cellini, le « Grand Opéra à la Berlioz », ou même par le Faust de Gounod, qui est sans doute le dernier avatar véritable du genre (Théâtre lyrique, 1859 et entrée à l’Opéra en 1869 avec son ballet, la nuit de Walpurgis).

Bien évidemment, Don Carlos a les caractères du Grand Opéra « à la française », mais il n’en a plus le parfum ni le goût. Verdi s’est frotté au genre à Paris avec Jérusalem en 1847 et surtout Les Vêpres Siciliennes en 1855, qu’on a vu au Grand Théâtre de Genève dans sa version originale il y a une douzaine d’années (2011), deux échecs relatifs qui rendaient Verdi méfiant par rapport à Paris.

On a souvent reproché à l’opéra sa longueur. Pourtant est-il plus long que Die Meistersinger von Nürnberg, que personne ne songerait à couper ? Mais Verdi, c’est du répertoire, souvent routinier, on peut s’y permettre des coups de canifs que jamais on n’oserait se permettre dans Wagner. Don Carlos est long ? C’est toujours trop long. Que Die Meistersinger von Nürnberg durent bon an mal an autour de 4h30/4h40 ne fait se plaindre personne, on souffre en silence ou on ne le montre pas. D’ailleurs le Grand Théâtre de Genève a proposé l’œuvre en 2006 (Dohmen/Harteros/Vogt) et personne à l’époque n’a hurlé à la mort parce que c’était trop long pas plus d’ailleurs quand le même théâtre le proposait en 1979 (Ridderbusch-Kollo…).

Mais sans doute en 17 ans la société genevoise a‑t‑elle changé, elle s’est liquidifiée, elle n’aime pas les longueurs, elle veut qu’un opéra, ça bouge et ce soit court. Là encore voyage en absurdie. D’ailleurs, en fin de saison, le Grand Théâtre va proposer Saint François d’Assise de Messiaen qui dure plus de quatre heures, d’une musique autrement plus difficile que Don Carlos pour un public profane (ou liquide) : faudra-t-il couper ??

Au-delà de ce faux débat, indigne plutôt que faux, indigne d’un théâtre qui affiche des exigences, si on désire mettre Don Carlos au programme, on en assume les conséquences c’est la loi du genre.

Don Carlos est un opéra de Verdi en français, et pas un Grand-Opéra à la Française : là encore on invoque le ballet comme le point obligé de toute représentation de Grand Opéra. Il est curieux que désormais le ballet de Faust, qui est un grand opéra avec les caractères spectaculaires du genre, soit systématiquement coupé. Où sont les vestales qui hurlent à la trahison ? Verdi a composé son ballet La Peregrina, au dernier moment, ce n’est pas d’ailleurs de la mauvaise musique, notamment ce curieux solo de violon inhabituel au milieu dont on n’a pas l’habitude dans les ballets. Mais s’il y a quelque chose à couper, c’est peut-être le ballet que Verdi n’a jamais réinséré nulle part (vestales sortez vos couteaux), plus que le lacrimosa. C’est amusant d’ailleurs qu’à chaque Don Carlos se pose la question du ballet, comme si c’était l’essentiel, le ballet-boulet pour Verdi, qui savait bien que l’essentiel est ailleurs…

Soyons d’ailleurs fair-play avec le Grand Théâtre, la version proposée est à peu près complète, le ballet est esquissé, haché en plusieurs morceaux brefs qu’on retrouve aussi bien au troisième acte (sa place) qu’entre le troisième et quatrième acte, coup de génie de la mise en scène qui compense ainsi l’erreur dramaturgique qui consiste à mettre l’entracte entre les deux tableaux du troisième acte, au lieu de le placer à la fin de l’acte, ce qui est dramaturgiquement (et musicalement) plus logique mais qui a l’inconvénient de déséquilibrer les deux parties de l’œuvre . En effet avec l’entracte « normal » à la fin du troisième acte on aurait une première partie de 2h30 environ et une seconde partie de 1h30, en coupant le troisième acte et y plaçant l’entracte, on a à peu près 2h/2h… Toujours cette obsession de la longueur (à moins que les syndicats des musiciens n’aient des exigences, comme à la Scala où ils imposent deux entractes dans Fliegende Holländer qui se joue partout ailleurs sans entracte). Là encore voyage en absurdie parce qu’en général on place deux entractes à Don Carlos, comme dans n’importe quel Wagner…

L’approche de Lydia Steier

Une question me taraude depuis que je vois des mises en scène de Lydia Steier, dont aucune ne m’a convaincu et dont certaines m’ont profondément agacé : qu’est ce qui fait courir les managers d’opéra pour lui confier des mises en scènes ?

Le travail effectué sur Don Carlos, s’il n’atteint pas les sommets de ridicule de sa Salomé parisienne ou de sa Frau ohne Schatten à Baden-Baden, laisse un peu rêveur dans cet art suprême d’enfoncer des portes ouvertes qu’ont les conquérants de l’inutile.

L’idée centrale est d’assimiler l’Espagne représentée dans Don Carlos à un état totalitaire de type Union Soviétique ou Allemagne de l’Est, où tout le monde est espionné : dans Don Carlos, la Stasi, c’est l’inquisition et donc sous chaque soutane se cache un espion et sous chaque capuche de moine une tête munie d’un casque d’écoute et dans chaque mur des cloisons s’ouvrent pour laisser passer une tête bien visible : ils sont si peu futés, ces espions qu’on ne cesse de les voir et que Philippe II lui-même après avoir confié tous les secrets de son âme à Rodrigue, les regarde en disant à Rodrigue « Allez et gardez-vous de mon inquisiteur »…

Lydia Steier montre cet espionnage systématique et en même temps ironise, mais à chaque entrevue un peu sensible, il y a une ombre tierce ou un personnage incongru, y compris au moment du duo final Carlos-Elisabeth, si secret qu’il se déroule très vite devant le chœur, devant les servantes qui poussent l’enfant de la reine dans une poussette, puis devant le roi gâchant un peu ce moment musicalement si intense qui se dilue avec cette agitation singulière tout autour.

Philippe II est donc le dictateur local, un dictateur soucieux, comme tous les dictateurs, de son image, si bien que la scène de l’autodafé (sous quelques pendus, leitmotiv de l’œuvre sous la main légère de Madame Steier) devient une sorte de réunion de parti à la Nuremberg au petit pied, où l’on voit des vidéos représentant le roi portant fièrement son bébé (un autre motif récurrent, comme on le verra) sur fond de soleil levant (décidément, après le Macbeth de Warlikowski à Salzbourg, le soleil levant est un motif, un topos de la dictature). Mais en voyant cette vidéo de Philippe II dictateur populiste, j’ai pensé à une autre mise en scène, de Philippe Stölzl, de Rienzi de Wagner plutôt réussie, au Deutsche Oper Berlin. Après vérification, c’est le même vidéaste Momme Hinrichs, qui a fait les vidéos de la présente production, avec les mêmes principes, (mais la vidéo de Rienzi date de 2010), ce monsieur n’a pas beaucoup d’inspiration visiblement, car il se répète.

Mais cela fait gamberger : Philippe II comme Rienzi. On nage dans le contresens. Rienzi décrit la montée au pouvoir d’un tribun (Rienzi, der letzte der Tribunen, dit le titre) c’est-à-dire de quelqu’un qui s’appuie sur « le peuple » on dirait un populiste aujourd’hui, et Don Carlos est d’abord le drame d’un espace clos, séparé du peuple, la cour. Don Carlos est un drame de cour, une histoire de palais (on parle même dans le livret de l’Escurial, d’ailleurs pas encore construit à l’époque…). C’est d’ailleurs très facile, plus facile d’espionner tout le monde dans un espace courtisan, et bien des souverains tenaient à leur cour pour mieux avoir sous la main les nobles (trop) puissants (Louis XIV…).

Les seuls moments où « le peuple » est présent, c’est à Fontainebleau, et donc hors de portée de Philippe II, lors de la scène de l’autodafé, qui est aussi fête de cour puisque scène de couronnement, et à la conclusion de l’acte IV, à la mort de Posa, et le peuple soulevé (entre autres par Eboli…) prend parti pour l’infant qu’il veut libérer…

En faisant de la scène de l’autodafé, par ailleurs fort mal réglée, confuse, une scène de comices politiques, Lydia Steier réduit la focale sans véritablement expliquer pourquoi. Elle souligne au stabilo sa thèse, fait du démonstratif asséné au marteau, mais sans justification. Car Philippe II n’est pas Rienzi ou un dictateur populiste, et c’est l’inquisiteur qui tire les ficelles… Il eût donc fallu pour être logique aller jusqu’au bout dans sa transposition et faire peut-être de Philippe un dictateur d’Allemagne de l’Est, mais alors l’inquisiteur serait l’Ambassadeur d’URSS, auquel il devait se soumettre, ou mieux, un dictateur d’Amérique du Sud (au moins on y parle espagnol), et l’inquisiteur l’Ambassadeur des États-Unis, mais Madame Steier étant elle-même américaine, c’est tellement plus facile de tirer sur celui d’en face.

En gardant la figure de l’inquisiteur, elle ne va pas jusqu’au bout et sa démonstration perd en efficacité et gagne en absurdité.

Troisième axe de la subtile démonstration de cette mise en scène, celle de la fonction d’Elisabeth. Pendant l’acte de Fontainebleau, elle est en costume trois pièces-cravate sans doute pour circuler librement et incognito, si bien que le duo Carlos-Elisabeth fleure bon l’air du temps (Madame Steier est « moderne »), dès qu’on annonce qu’elle est reine et qu’elle accepte avec ce oui à peine esquissé l’offre d’être reine au nom de la raison d’État, on lui enfile une robe. Libre, et costume trois pièces… Reine, et robe. Quelle idée… géniale… d’autant que l’autre femme libre Eboli, est, elle aussi, toujours en pantalon sauf quand elle est costumée en reine, mais, manque de chance, elle est démasquée par l’infant (Dieu ! Ce n'est pas la reine !), la robe ne lui va pas. Parce que la robe, dans cette vision de la reine par Lydia Steier, c’est d’abord celle de la femme-ventre…

La reine est vue sans cesse enceinte. Dans l’histoire elle a eu deux filles et à sa mort (à 23 ans) elle était encore enceinte d’une troisième. Et donc Lydia Steier souligne la fonction d’une reine, celle d’être un ventre et donc de faire des enfants. Les enfants, on va en voir un sur l’écran, avec Philippe II (Don Carlos bébé ?), on en voit un au berceau, et on en pressent un futur sous la robe de la reine… Obsession de la succession (voir le Macbeth de Warlikowski…).

Nous rappelons en note les quatre mariages de Philippe II et le destin historique de Don Carlos quatre mariages qui sont recherche d’un héritier mâle plus « normal » que Don Carlos ((Rappelons les données historiques assez complexes pour clore cette affaire de succession.

Philippe s’est d’abord marié avec Marie-Manuelle de Portugal, dont il a eu Don Carlos, l’infant (1545–1568), réputé demi-fou. Puis il épouse Marie Tudor, la reine d’Angleterre, qui meurt en 1558, quatre ans après leur mariage sans lui avoir donné d’enfants

Il épouse ensuite Elisabeth de France (1545–1568) d’abord promise à Don Carlos, mais Philippe II y renonce, son fils étant trop fragile psychologiquement et se résout à l’épouser lui-même et il semble qu’il lui était très attaché. Elle meurt à 23 ans.

Il épouse en quatrièmes noces en 1570 Anne d’Autriche, fille de l’Empereur Maximilien II elle-aussi d’abord promise à Don Carlos, qui meurt lui aussi en 1568, en profitant en quelque sorte de la mort de l’infant et la reine la même année : c’est elle qui lui donnera son héritier mâle et successeur, Philippe, qui lui succèdera en 1598 sous le nom de Philippe III. ))

Autre coquetterie de la mise en scène, pour marquer la différence entre troisième acte et quatrième qu’un entracte bien placé aurait marqué, on rallonge l’œuvre (tiens ? ce n’est donc pas si long…) par une transition (avec la musique de ballet, et notamment le solo de violon qui est si singulier) où l’on voit Don Carlos en prison, qui essaie de se pendre en y renonçant finalement, et donc une manière d’indiquer un infant sans courage et velléitaire … Était-ce bien utile ou bien pertinent ? Toujours cette volonté de Madame Steier de tout souligner au stabilo, d’être lourdement démonstrative…

Enfin, pas d’inventivité dans la direction d’acteurs, notamment dans les duos et les scènes intimistes, réglées de manière conforme à toute mise en scène seulement traditionnelle, et non dépourvue d’un certain ennui.

Pour clore les éléments structurants de cette mise en scène peu convaincante, Lydia Steier offre une sorte de ballade des pendus qui s’ouvre dès l’acte de Fontainebleau où un « traitre » est supplicié, dont le corps se balance sous les frondaisons bellifontaines…

Puis les pendus se retrouvent en nombre dans la scène du couronnement-autodafé, et se balancent au-dessus de la fête de cour, et les députés flamands, d’abord libérés par Don Carlos qui menace son père non de l’épée, mais d’un pistolet (…) et sont réattachés à la faveur de l’arrestation de l’infant, et condamnés à la pendaison.

Enfin, à la fin de l’œuvre, Elisabeth et Don Carlos n’échappent pas au supplice favori de cette production.

Le décor, conçu par Momme Hinrichs (immortel auteur des vidéos répétitives signalées plus haut) est un dispositif installé sur une tournette, qui tourne (trop ?) souvent, offrant à l’intérieur une sorte de salle de théâtre, salle de réunion, tombeau de Charles Quint (toujours présent depuis la scène I de l’acte II dont on ne fait plus rien jusqu’à la fin) une salle qui sert de salle de bal, salle de comices, bureau de Philippe II, et les cloisons extérieures qui offrent le lieu bucolique qui rappelle Fontainebleau, la prison où est enfermé Carlos et où meurt Posa, un mur de bois qui semble être plutôt le mur de la vérité et de l’intimité : bref, on utilise de manière quelquefois bienvenue d’ailleurs chaque possibilité de ce décor (soit environ 5 espaces qu’on adapte) pour illustrer la multiplicité des lieux qui est le caractère du Grand-Opéra, et entre les cloisons, comme on l’a dit, les installations d’espionnage, poste d’écoute avec magnétophone et table d’enregistrement et d’écoute et divers postes d’observation dissimulés.

Le dispositif scénique a l’avantage de concentrer l’espace, et de donner l’ambiance, uniformément grise ou noire, mais cette dernière est un topos de toutes les représentations ordinaires de Don Carlo/Carlos, comme par exemple l’excellente production munichoise de Jürgen Rose, créée en 2000, qui continue d’être reprise de manière bienvenue, avec ses tableaux sombres, inspirés de Zurbarán ou du Greco (mâtiné de Francis Bacon). Mais bien d’autres aussi, entre ombres portées, corridors sinistres et cour enfermée dans son étiquette rigide.

Certaines scènes sont, face à pareil dispositif, prévisibles, comme le duo Elisabeth/Carlos de l’acte II qui reprend le cadre « idyllique » (assez sinistre quand même) de Fontainebleau, d’autres sont plus acceptables, comme le ballet en forme de bacchanale/orgie conçu comme libération des corps et des désirs ; dans lequel une Eboli plus en désir que jamais rencontre un Don Carlos tout à la reine.

La même Eboli, image de la femme libre, avec ses longs cheveux roux (couleur des femmes dangereuses et ensorceleuses) et son pantalon, fait de l’air du voile et de la chanson sarrasine (habilement prémonitoire de la suite, ne l’oublions pas), une sorte d’exercice physique d’un groupe de femmes bientôt en dessous intimes faisant des mouvements de gymnastique…

ou qui imite Monica Lewinsky, émergeant du bureau de Philippe II avant son air. Une originalité dont on appréciera l’à‑propos, ajoutée à un topos des mises en scènes depuis une vingtaine d’années qui proposent presque toujours désormais une Eboli présente dans le lit royal avant le monologue initial du quatrième acte.

Mais tout ce dispositif a aussi un effet pervers, il empêche les foules, une donnée essentielle des scènes spectaculaires du Grand-Opéra, de se déployer de manière adaptée et lisible parce qu’il occupe l’espace scénique pourtant respectable du Grand Théâtre, obligeant les masses à se déployer latéralement, au proscenium, avec des effets sonores pas toujours évidents. Quand elles se déploient à l’intérieur du dispositif, comme pour la scène de l’autodafé-couronnement au troisième acte, c’est confus, mal conduit, mal géré : rares sont les metteurs en scène qui savent gérer les mouvements des chœurs, et Madame Steier a encore quelques leçons à prendre de ce côté aussi.

En essayant de décrire certains axes de lecture de cette mise en scène, on est frappé une fois de plus par la volonté démonstrative qui assène au lieu de suggérer, qui ne laisse aucune place à l’imaginaire, à la poésie, dans une œuvre qui loin d’être cette masse lourde et monolithique qu’on a pu décrire à certains moments de sa réception. L'œuvre est bien plus profonde, subtile, complexe qu’on ne croit. Chaque personnage a quelque chose de contradictoire, pas un n’est tout d’une pièce, à commencer par Philippe, qui est un faible soumis au Grand Inquisiteur et qui se protège derrière un masque de distance et de dureté pour dissimuler ses failles, de Rodrigue pris entre son amitié (d’enfance, comme l’a bien rappelé la belle mise en scène de Claus Guth à Naples) avec Carlos et sa loyauté au roi, d’Elisabeth aimant Don Carlos, mais qui cherche à sauver le roi au moment de la révolte de l’acte IV, ou d’Eboli prise entre ses désirs, ses ambitions et ses rêves petits bourgeois d’amour avec Carlos (comme cette fois l’a bien montré Konwitschny en 2004 à Vienne puis Barcelone dans sa mise en scène du ballet pantomine « le rêve petit-bourgeois d’Eboli ») : comme toujours Verdi montre des personnages jamais tout à fait noirs ou méchants, sauf l’inquisiteur, car il était profondément anticlérical, et Don Carlos est créé à Paris en 1867 alors que l’Italie naissante n’a pas encore renvoyé le Pape dans son Vatican (la prise de Rome n’aura lieu que le 20 septembre 1870) et que Verdi a déjà eu maille à partir avec la censure.

Lydia Steier préfère se perdre dans de l’anecdotoc démonstratif comme Eboli qui se crève un œil pour détruire cette beauté fatale qui l’a ruinée à la fin du Don fatal, manière de rappeler qu’elle était borgne (un rappel historique certes, mais cette infirmité était probablement une blessure d’enfance ou un défaut de naissance) et paradoxalement, sa beauté a justement toujours été exaltée, malgré ce défaut qui n’a en rien nui à sa réputation si flatteuse…

Pas un seul moment d’émotion n’est procuré par la mise en scène dans une œuvre qui en regorge : seul les chanteurs par leur talent propre sont capables de la créer, comme Degout dans Posa profondément humain ou Eve Maud Hubeaux dans son monologue et par sa seule expressivité. Mais le Philippe II de Ulyanov est trop nerveux, trop marqué par un certain expressionnisme alors que le personnage doit être tout intériorité. Quant à Elisabeth (Rachel Willis-Sørensen), la mise en scène la montre lasse d’être enceinte et se frappant le ventre avec pour seul effet de faire glousser certains spectateurs… Quant à Charles Castrovono, le personnage voulu n’est pas dessiné clairement entre passion romantique et faiblesse, dont le faux héroïsme et l’absence totale de réalisme est soulignée de manière terrible par Verdi et son librettiste, quand il dit à Elisabeth dans leur duo final qu’il va aller en Flandres non d’abord pour pacifier le pays, mais pour élever un monument à Posa

Acte V,2 :

Élisabeth : Non ! Songez à Rodrigue. Est-ce pour des chimères

qu'il s'est sacrifié ?

Don Carlos : Dans ses Flandres si chères,

d'abord je veux lui faire élever un tombeau,

comme jamais un roi n'en obtint de plus beau.

C’est par de tels détails que se révèle la justesse du livret de Don Carlos, mais Lydia Steier s’attache à des évidences, de préférence à la mode (il fait si bon respirer l’air du temps quand on ne sait pas en tirer le sens), et superficielles, voire contradictoires. Il n’y a pas de pensée profonde dans ce travail, mais des révélations d’évidences qui prennent un peu le spectateur pour un demeuré.

Dans une telle perspective, la fin, est ici confuse, ne porte pas de sens. Elle est vue par Verdi comme mystérieuse voire transcendante, Charles Quint intervenant pour sauver l’infant et le soustraire à Philippe et à l’Inquisiteur, comme s’ils symbolisaient de faux pouvoirs pervertis, l’inquisiteur (parce qu’il usurpe le pouvoir royal) et Philippe (parce qu’il se venge d’un drame domestique, n’ayant aucun sens de la clémence, qui fait la grandeur des rois). On se demande dans cette production ce que vient faire Charles Quint (qui est le deus ex machina) puisque même sans lui les deux seraient pendus au pays de la Stasi… Et quel sens a ce Philippe II pouponnant au premier rang comme si ce qui comptait c’était l’héritier, avec le couple en instance de pendaison au second plan… C’est tout au mieux ridicule mais en cohérence avec sa fausse démonstration qui ne rend pas justice à l’œuvre.

Une vision étroite et sans respiration.

En réalité Lydia Steier propose une lecture pas vraiment neuve de cette œuvre, utilisant les canons de la tradition (le noir, le gris) sans oser aller jusqu’au bout de son désir de transposition (elle garde l’inquisition comme image de la Stasi…) et surtout offrant des images sans proposer de références ni de réflexions, d’approfondissement historique. Ce travail mal fichu est une imagerie conformiste et à la mode (les images de la femme et du pouvoir masculin) sans vraie épaisseur culturelle, se contentant d’effleurer les problèmes. Certains contempteurs parleront à mauvais escient de Regietheater. Mieux vaut perler simplement de mauvais théâtre.

La musique et ses implications psychologiques, retour sur le « lacrimosa ».

L’œuvre est complexe dans son livret, qui est je le répète un « faux » grand-opéra, où Verdi veut respecter des formes imposées qu’il sait dépassées, et dont il change les règles par une charge psychologique plus forte des personnages, de nombreuses scènes intimistes bien plus nombreuses que les scènes de foule, un peu comme dans l’œuvre suivante qu’il va écrire pour le Caire, Aida, une œuvre intime et intérieure que l’on retient pour la seule scène du triomphe. On ne peut donc appliquer à Don Carlos le qualificatif de Grand-Opéra à la française, il en a les formes mais en aucun cas la substance.

La substance, c’est une partition complexe, aux mille couleurs, qui caractérise subtilement les personnages (l’introduction au violoncelle du monologue de Philippe) et notamment leurs illusions ou leurs erreurs.

Revenons pour montrer les questions d’adéquations psychologiques au « Lacrimosa », le fameux duo entre Carlos et Philippe coupé stupidement, parce que c’est justement le moment terrible où d’un côté Carlos se sépare définitivement de son père (mais en le menaçant au troisième acte, il avait bien commencé le boulot), mais surtout où Philippe prend conscience de ses erreurs :

Qui me rendra ce mort ? Ô funèbres abîmes !

Celui là seul… parmi tant de victimes !

Un homme, un seul, un héros était né,

j'ai brisé cet appui que dieu m'avait donné !

Oui, je l'aimais… sa noble parole

à l'âme révélait un monde nouveau !

Cet homme fier… ce cœur de flamme,

c'est moi qui l'ai jeté dans l'horreur du tombeau !

Qui me rendra ce mort ?

Il se rend compte de deux données fondamentales :

- il aimait en Rodrigue ce fils que Carlos (velléitaire, non héroïque) ne serait jamais

- il comprend qu’il a failli à la clairvoyance dont tout roi devrait être doté. Rappelons toujours à ce propos le monologue de l’exempt de Tartuffe de Molière, parfaite définition de ce qu’est un roi absolu :

Un Prince dont les yeux se font jour dans les cœurs,

Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.

D'un fin discernement, sa grande âme pourvue,

Sur les choses toujours jette une droite vue,

Chez elle jamais rien ne surprend trop d'accès,

Et sa ferme raison ne tombe en nul excès.

(Tartuffe V,7)

C’est donc une double erreur qui se révèle à lui et qui lui confirme qu’il n’est pas un souverain conforme à l’idée de ce que doit être un souverain, et à l'idée qu’il avait de lui-même. Du même coup, la révolte qui suit se justifie contre un roi injuste, sauvé par un inquisiteur qui se sert de Dieu pour consolider son propre pouvoir.

Le lacrimosa n’est pas seulement un moment musical sublime, c’est aussi un moment de bascule psychologique où Philippe II se met définitivement dans les mains de son inquisiteur, incapable de répondre à ses devoirs de roi, d’où le piège du final de l’acte V, ourdi par l’inquisiteur où Carlos et Elisabeth sont surpris comme en flagrant délit d’un vaudeville quelconque.

D’où l’intervention de Charles Quint, Empereur et Moine, qui réunit en lui Philippe II et l’inquisiteur, en seul vrai dépositaire de l’ordre juste.

Et c’est pour cela qu’il a une vraie fonction dramaturgique.

Pour l’écouter, au cas où vous le connaîtriez pas, le voici dans l’interprétation de Roberto Alagna et José Van Dam dans l’enregistrement EMI de Antonio Pappano avec l’orchestre de Paris : Don Carlos « Qui me rendra ce mort », vous comprendrez quelle musique a été coupée…

Un accompagnement musical superficiel et linéaire

Ce sont ces mécanismes psychologiques, soutenus par une musique qui sert ces ressorts sans jamais les illustrer, qui les fait vivre et les révèle, qui font la richesse de Don Carlos et la pauvreté de cette mise en scène simpliste. Mais justement, la question de l’accompagnement musical se pose à chaque moment dans sa fonction d’éclairage et non de description et d’illustration.

Et c’est bien là le bât blesse également car le travail de Marc Minkowski à la tête d’un orchestre de la Suisse Romande de très bonne facture se limite à illustrer ou décrire les situations d’une manière linéaire, sans jamais plonger dans les arcanes de la partition. On ne sent aucune sensibilité dans cette lecture, dépourvue de legato, dépourvue de rondeurs, sans la transparence qui laisserait entrevoir les architectures internes et les phrases musicales qui jouent en contrepoint avec la ligne mélodique dominante, mais surtout elle ne met jamais en valeur le texte ou les situations. Il n’y a pas de mise en scène de cette musique pour inviter le spectateur à l’écouter ou la pénétrer. Mise en scène, c’est à dire mise en valeur de tel ou tel pupitre, de tel moment d’orchestre : dès le prélude et la scène initiale l’« hiver est long », on est frappé par l’absence de couleur, alors que ce début sombre est en réalité déjà très varié au niveau des sonorités.

La partition est déroulée, avec des moments réussis (le ballet, qui n’est pas la plus belle des musique, mais c’est assez maîtrisé à l’orchestre, ou la scène entre Philippe II et l’inquisiteur), mais à aucun moment ne surgissent la profondeur et la poésie qu’on attendrait.

Le tempo est en général assez soutenu, mais ne semble pas tenir compte de la difficulté à chanter le texte en français, notamment pour les chanteurs dont ce n’est pas la langue maternelle, et notamment pour le chœur qui s’applique (notamment les voix masculines) à rendre le texte et audible, mais qui semble bousculé par la disposition scénique et le tempo, si bien que très vite on constate des décalages assez nombreux, dans les ensembles.

Autre problème, les équilibres entre la musique de scène qu’on entend peu et qui semble noyée sous les ensembles, et la fosse, tant cette dernière est prédominante. Entre problèmes d’équilibres sonores et décalages nombreux, on ne sait clairement si c’est dû au stress de la première, et alors les choses se mettront en place (on le souhaite) au fur et à mesure des représentations, ou à un travail superficiel, mais la direction musicale n’a pas donné l’impression de donner les attaques avec la précision voulue, ni de soutenir les chanteurs quand c’était nécessaire (notamment dans le monologue de Philippe II « Elle ne m’aime pas »).

Et qu’on ne vienne pas arguer qu’il s’agit d’un grand opéra à la française qui doit donc se diriger comme tel, parce que certains problèmes étaient là l’an dernier perceptibles dans La Juive aussi, mais comme je l’ai écrit plus haut, il s’agit d’un Verdi, c’est-à-dire une écriture de plus en plus complexe notamment dans cette période où il revoit plusieurs opéras (Macbeth, La Forza del Destino) et qui est une écriture très serrée dans sa volonté de traduire des psychologies, des âmes, et surtout la complexité du monde et des hommes, au contraire de l’effet produit, c’est une écriture qui n’est en rien superficielle, et sans concessions : c’est bien ce qui a nui à Don Carlos qui n’a pas eu la carrière méritée.

Entre l’approche linéaire et sans vraie sensibilité et les problèmes techniques perçus çà et là, la direction musicale de ce Don Carlos ne m’a pas convaincu et n’est pas étrangère à quelques difficultés des chanteurs non rompus à ces rôles. Car la question du texte se pose, et on sait que le chant en français n’est pas facile a priori à qui ne maîtrise pas la langue. C’est sensible dans tous les enregistrements de l’œuvre.

Les aspects vocaux, entre dignité et merveille

Je l’ai souligné plus haut, le chœur, dirigé par Alan Woodbridge, est apparu plutôt bien préparé, notamment les voix masculines très claires, à la diction soignée, à l’articulation sans reproche, c’est moins convaincant dans les voix féminines, mais dans l’ensemble, la prestation du chœur dans ses aspects strictement musicaux, est convaincante. Comme on l’a évoqué plus haut, les problèmes de rythmes et de décalages apparaissent plus la conséquence d’un dialogue moins approfondi avec la fosse (des répétitions communes insuffisantes ?) et de positions difficiles sur la scène à cause de la disposition du décor que de la qualité intrinsèque des forces du Grand Théâtre.

La distribution est dans son ensemble engagée, disponible et sans vrais problèmes, même si tous ne sont pas à l’aise avec cette partition et la langue. Il faut que le spectateur (et le lecteur) soit conscient que ce qui nous paraît aujourd’hui à peu près naturel, chanter les opéras en langue originale, ne l’était pas il y a encore une cinquantaine d’années : Wozzeck a été créé à la Scala en italien en 1952, mais on chantait tout autant Le Nozze di Figaro en allemand à Vienne à la même période, dans une traduction d’Hermann Levi.

Par ailleurs, l’italien notamment pour les opéras italiens était considéré comme la langue véhiculaire de l’opéra, qu’ils aient été créés en français ou en italien : c’était le cas pour les opéras « français » de Verdi, mais aussi pour les opéras de Rossini ou de Donizetti. Ce n’est qu’à la faveur des recherches philologiques qui se développent à la fin des années 1960 et vont aller en se développant qu’on redécouvre des versions originales qui avaient disparu des mémoires : je l’ai écrit plus haut, aucun chanteur des années 1970–1980 d’envergure n’aurait appris le Don Carlos français, tous bien persuadés qu’ils ne pourraient pas le « monnayer », aucun théâtre n’ayant l’intention de proposer un Don Carlos original, au premier rang desquels l’Opéra de Paris. C’est en France Massimo Bogianckino, administrateur général de l’Opéra de Paris assez éphémère, qui a eu l’idée de faire un axe fort du répertoire « italien » XIXe de Paris, en ouvrant sa première saison par Moïse de Rossini en version originale, et bien qu’il soit parti déjà en 1986, la première présentation de Don Carlos en version originale fait partie de cette programmation. Les choses sont un peu différentes aujourd’hui, puisque Vienne (2004), Paris et Lyon (2017), le MET (2022), Bâle (2006 et 2021) ont proposé des versions originales. Les chanteurs sont plus habitués à chanter en Français, et la Rossini-renaissance a aussi contribué à familiariser les chanteurs spécialisés au phrasé français, c’est ainsi que Michele Pertusi a été un grand Philippe II à Lyon et un grand Moïse à Aix encore récemment.

Il reste que réunir une distribution complète pour Don Carlos est une gageure pour un théâtre et Genève, dans l’ensemble ne s’en sort pas si mal, même si sur les 16 rôles (si l’on inclut les députés flamands), il y a 12 prises de rôle, dont Don Carlos (Charles Castronovo), Philippe II (Dmitry Ulyanov), Le Grand inquisiteur (Liang Li). En revanche Rachel Willis Sørensen à Chicago en 2022, Stéphane Degout et Eve Maud Hubeaux à Lyon en 2017, ont déjà chanté la version originale.

C’est quelquefois plus difficile d’ailleurs de passer au français quand on a en en bouche la traduction italienne, que Dmitry Ulyanov chante, car ce n’est ni la même technique, ni les mêmes écueils.

Les rôles d’appui sont en général très bien tenus, à commencer par le sonore comte de Lerme de Julien Henric, timbre clair, voix bien projetée, phrasé impeccable, on peut dire de même de la voix céleste de Giulia Bolcato, en apparition fantomatique qui marque la conclusion du troisième acte.

Nous avons suffisamment signalé Ena Pongrac comme l’une des voix les plus intéressantes du jeune ensemble de Genève pour émettre quelques réserves sur son Thibault, moins marquant qu’attendu, mais tout de même très digne. Enfin William Meinert dans le Moine (Charles Quint) affiche une voix affirmée, même si pour le rôle elle nous est apparue un poil trop claire, mais il est vrai qu’entre Philippe II, le Grand Inquisiteur et le Moine, Verdi travaille des variations subtiles sur la voix de basse, descendant jusqu’au spectral (le Moine) que Meinert n’est pas, même s’il défend les moments où il chante avec un certain cran…

Les députés flamands, ceux qu’on va pendre, puis non, puis oui, sont très bien défendus par Raphaël Hardmeyer, Benjamin Molonfalean, Joé Bertili, Edwin Kaye, Marc Mazuir, Timothée Varon en un ensemble cohérent, homogène, d’un bel effet.

Le Grand Inquisiteur, c’est Liang Li, pour qui c’est une prise de rôle ou dans son fauteuil roulant (il est aveugle) il n’est pas sans évoquer fugacement le portrait de Velasquez du pape Innocent X (repris ensuite par Francis Bacon). Et il se sort du rôle avec une puissance notable et une assise solide, une diction claire et une incarnation marquée, la scène avec Philippe II est l’une des scènes fortes de la soirée, qui plus est l’une des plus tendues au niveau de la direction musicale.

Face à lui le Philippe II de Dmitry Ulyanov pour qui c’est une prise de rôle en Français est un peu plus irrégulier. On connaît bien la basse russe, exceptionnelle comme Tsar Dodon de Le Coq d’Or de Rimsky Korsakov ou Koutousov de Guerre et Paix de Prokofiev, c’est sans doute l’une des basses les meilleures de sa génération. Et d’ailleurs, dans le duo avec Rodrigue de l’acte II, il affirme une belle personnalité, une véritable énergie et une voix puissante et expressive.

Dans la deuxième partie en revanche où il a son fameux monologue « Elle ne m’aime pas », il a plus de difficulté à saisir le phrasé et le style nécessaires, la souplesse et la rondeur vocales exigées par le moment, l’un des sommets de l’œuvre. Les notes sont moins tenues, avec une absence d’accents et de legato, et il n’est pas soutenu par une direction musicale qui va son chemin, sans sembler écouter le chanteur. Il en résulte une impression d’inachevé, un ton pas vraiment assis, une affirmation à éclipses, dans un exercice où on le sent très attentif à suivre le texte (avec d’ailleurs une diction très claire), ne pas faire de fautes de rythmes, mais où dans cette attention à la technique vocale, il perd de vue les aspects interprétatifs, et du coup son monologue sonne relativement indifférent, alors qu’il montre aussi bien avec l’inquisiteur que dans la dernière scène une force et une énergie intéressantes. Un work in progress en quelque sorte, sur lequel il ne devrait pas y avoir du doute quand le rôle sera bien "digéré".

Rachel Willis Sørensen n’en est pas à son premier rôle verdien en français, on l’a entendue (très décevante et incompréhensible) dans Hélène des Vêpres siciliennes à Munich et elle a chanté Elisabeth de Don Carlos à Chicago, la diction est claire jusqu’à un certain point, plutôt dans les graves, mais souvent elle privilégie le son à la parole. Comme la plupart des chanteuses américaines elle a une vraie technique, mais la voix n’est pas homogène, plus neutre dans les graves et les centres et subitement puissante, et trop volumineuse dans les aigus, sans négocier des passages contrôlés (si importants dans Verdi et notamment ces rôles (c’est pareil pour Aida) qui nécessitent un contrôle vocal sur tout le spectre sans jamais exploser. Or, dès qu’elle arrive à l’aigu, qu’elle a puissant, elle explose à la limite du cri. C’est dommage parce qu’ainsi, elle ne peut rendre l’expressivité d’une Elisabeth. Dans un rôle qui exige pour chaque registre des couleurs qu’elle n’a pas toujours, elle ne m’apparaît pas encore maîtriser toutes les subtilités musicales du rôle.

En face l’Eboli d’Eve-Maud Hubeaux a la voix un poil légère notamment elle aussi dans le registre grave, car Eboli est un mezzo « lourd » de type Amneris que chantèrent des Cossotto ou des Verrett et aujourd’hui des Garanča difficilement égalables, comme on l’a entendue à Naples la saison dernière. Hubeaux convenait à Lyon, salle réduite, le volume de la salle de Genève est à la limite pour elle.

Mais elle a en revanche une science du mot, une expressivité, un engagement dans le jeu qui compensent les limites de la voix : elle est une Eboli exceptionnelle dans ce contexte parce qu’elle chante toutes les couleurs, toutes les subtilités du rôle, qui est difficile, entre les traces de belcanto de la chanson du voile et la pleine expression du mezzo verdien dans le Don fatal. Elle est scéniquement particulièrement vraie, dans un personnage un peu spécial de femme « libre », dans cette cour fossilisée et c’est bien la preuve qu’en maîtrisant parfaitement le phrasé et la valeur de chaque mot, on peut dépasser certaines limites vocales.

La perfection vocale, c’est Stéphane Degout, qui a dans l’expression et la couleur tout le caractère du personnage, pour lequel Verdi avait le plus de sympathie. Stéphane Degout (entre parenthèses affublé d’un costume un peu ridicule de dandy à lunettes un peu perdu) a cette maîtrise suprême de l’émission, cette faculté à donner une couleur à chaque mot, voire à chaque syllabe, en accentuant quelquefois les voyelles, adoucissant les nasales, rendant fluide ce qui dans le chant français constitue pour bien des chanteurs un obstacle. C’est un art du chant qui montre d’abord une capacité à exprimer tout le caractère et la couleur que ce Verdi aimait nella poesia francese. Il y a chez Degout une tenue, une dignité une pudeur vocale, une délicatesse dans l’expression qui tranche avec les situations dans lesquelles la mise en scène le contraint. Tout est ici raffinement et on est émerveillé subitement de ce qu’est le chant verdien en français, quand il est si expressif, si maîtrisé, si raffiné. Un chef d’œuvre de maîtrise, avec une voix qui s’est élargie, renforcée, sans jamais être excessive, jamais rien de trop. Voilà ce qu’est l’art suprême du chant.

Enfin Charles Castronovo est Don Carlos, un rôle aussi redoutable chez Verdi que peut l’être Tannhäuser chez Wagner, parce que il y a des parties de ténor lyrique, et d’autres spinto, avec des moments presque héroïques (le troisième acte notamment avec l’aigu ravageur sur « sauveur » où même Pavarotti chuta à la Scala et que Castronovo « savonne » quelque peu) .

Toute la première partie très lyrique, est plutôt réussie et le ténor cherche à raffiner, à faire entendre la subtilité des notes, sans jamais forcer. Le troisième acte est plus difficile, déjà dans le duo avec Eboli, mais surtout dans la scène du couronnement-autodafé où la voix fatigue et atteint ses limites dans les dernières scènes. C’est donc un peu irrégulier, pas toujours maîtrisé parce que la voix est en deçà des exigences du rôle, mais Castronovo qui est un vrai professionnel, s’en sort au total avec une certaine élégance dans un univers lyrique où il y a peu de Don Carlo, et encore moins de Don Carlos. Il faut une voix avec une assise plus large, et Castronovo manque ce cette assise-là. À cela s’ajoute un dernier problème qui est le déséquilibre vocal du couple Elisabeth/Don Carlos où la voix trop volumineuse de Rachel Willis Sørensen est défavorable à celle de Charles Castronovo qui l’est moins ce qui rend certains moments musicalement bancals que le chef n’essaie pas d’aplanir en travaillant sur les équilibres…

Au total, deux chanteurs vraiment dignes du défi, Degout et Hubeaux, les autres solides mais la plupart en devenir pour des raisons diverses, dont une me paraît provenir de ce que les prises de rôles ne sont pas assez soutenues par la fosse et n’ont visiblement pas travaillé suffisamment en synergie avec le chef pour caler un certain nombre d’accents, de rythmes de respirations… Pour des rôles de cette envergure et de cette difficulté, cela me paraît déterminant.

Malgré les réserves c’est là l’occasion unique d’écouter des musiques que l’on connaît encore très mal, d’une version originale qui reste vraiment peu diffusée. Pour cette seule raison, il faut que tous les amoureux de Verdi se précipitent au Grand Théâtre. Ils y entendront un livret exceptionnel et une musique qui ne l’est pas moins, dans des conditions qui auraient pu être meilleures avec d’autres choix initiaux, mais je l’écris depuis longtemps, le Grand Théâtre a des difficultés avec le répertoire italien, et notamment avec Verdi, considéré plus par sa capacité à rameuter un public que par le côté singulier de son génie.

L'écoute de Don Carlos en français m'a fait radicalement changé ma vision de cette oeuvre. La langue chez Verdi est fondamentale. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle le reste dans cet opéra français écrit par un Italien génial. Toute version en italien n'est qu'un ersatz.

J'avais regretté le sabir souvent incompréhensible de la production de Paris 2017 (même Tezier). J'avais regretté les inégalités vocales de la production de Lyon ( malgré Hubeaux et surtout Degout absolument admirable ).

Je rêvais de réentendre Don Carlos , mais j'ai renoncé à cause de Steier et Minkowski.

Peut être une autre fois ( pas trop loin de Lyon ).