C’est la version de Parme, de 1769, assez rarement proposée qui est présentée ici.

À Parme, l’occasion en fut les Noces du duc Ferdinand 1er avec l’archiduchesse Maria-Amalia, fille de Marie-Thérèse et sœur de Marie-Antoinette. Gluck étant lié à la famille impériale depuis sa nomination comme Kapellmeister en 1752, c’est à lui que fut échue la fête musicale appelée Le feste d’Apollo, divertissement en trois parties dont la troisième était ni plus ni moins que l’Orfeo ed Euridice de 1762 créé au Burgtheater de Vienne, mais ici concentré en un acte (une Azione teatrale) et adaptée de la version originale de Vienne pour le soprano castrat Giuseppe Millico alors que la version de Vienne était écrite pour un contralto castrat. Le changement de tessiture obligeait à des réécritures, et les circonstances à une concentration dramaturgique en un seul acte quand la version viennoise en avait trois.

De fait, le spectacle de Salzbourg est en un acte sans entracte.

Les conséquences scéniques en sont importantes, et d’abord un espace unique, qui va isoler encore plus le personnage d’Orfeo, avec une réflexion sur ce que signifie la succession de versions variées (trois entre 1762 et 1774, sans compter celle de Londres visiblement encore plus retouchée, mais pas par Gluck), mais aussi une réflexion sur le temps scénique, reliée à la réforme gluckiste. Ici le temps scénique est plus ou moins celui d’une tragédie grecque, et cet élément ne peut être négligé, sur un mythe né à l’opéra justement par référence à la tragédie (voir notre article sur l’Orfeo de Monteverdi).

Par ailleurs, et parallèlement, Christof Loy et John Neumeier dans leur approche décident pour des raisons à la fois voisines et différentes de placer le chœur dans la fosse, pour n’en pas faire un personnage directement visible au spectateur, mais des voix comme venues d’un ailleurs indéfinissable. Chez John Neumeier, c’était évidemment pour faire de la scène un espace chorégraphique à la fois émanation de l’âme d’Orphée, mais aussi directement relié à la mise en scène qui fait d’Orphée un chorégraphe d’aujourdhui.

Pour Christof Loy, Orfeo est pour tous et pour toujours un chanteur, mais il isole le chœur dans la fosse et met sur scène des danseurs et une chorégraphie. Cette chorégraphie qui a gêné certains spectateurs est une exclusive émanation du chant d’Orphée, une visualisation d’un espace intérieur à la manière de ce qu’avait fait Sidi Larbi Cherkaoui pour le Rheingold de Guy Cassiers à Milan et Berlin, où la danse exprimait ce que l’âme des personnages disait et que le discours ne disait pas forcément.

Enfin la danse est indissociable de l’approche de Gluck dans cette œuvre. Plus ou moins développée selon les versions, elle existe sur le plateau, et c’est dans l’esprit de Gluck un ultérieur rapport à la tragédie et aux mouvements chorégraphiés du chœur, tels qu’on pouvait se les imaginer à l’époque, car l’imaginaire que sous-tend la tragédie grecque varie évidemment selon les époques. Avec des conséquences évidentes sur l’interprétation.

À cela s’ajoutent d’autres considérations plus contemporaines liées notamment la notion de « Historically informed performance » (HIP pour les intimes), défendue désormais et depuis plusieurs décennies à propos du répertoire des XVIIe et XVIIIe et qui pourrait d’ailleurs s’étendre à des œuvres plus récentes auxquelles on touche moins.

Cette notion contrairement à une vision patrimoniale très commune aujourd’hui, ne fixe pas l’œuvre dans une sorte d’éternité archéologique. L’époque où nous vivons est fascinée et paralysée par la notion de patrimoine, reconstituer un monument, une œuvre « telle qu’elle était ». Mais on sait bien depuis le travail sur l’herméneutique que chaque époque interprète, et qu’un monument n’est jamais « tel qu’en lui-même l’éternité le change », les débats autour de Notre Dame de Paris nous l’ont montré, mais on pourrait aussi évoquer Versailles. À quel moment fixer l’état du château ? Toute restauration, toute reconstruction procède d’un choix. Un seul exemple qui a trait au théâtre. C’est le XIXe qui invente le rouge-théâtre auquel nous sommes habitués, et que nous considérons comme la couleur théâtre. Et pourtant, au XVIIIe, la couleur théâtre était plutôt le bleu (voir l’Opéra-Royal de Gabriel, voir aussi les couleurs originales de la Scala ou du San Carlo de Naples). La dernière restauration de la Scala a opté de reconstituer la salle à l’identique de nos habitudes et non de se livrer à une restauration historiquement informée.

Il en va de même en musique.

Toute l’histoire de l’opéra nous montre qu’il n’y a pas d’œuvre princeps : et les exemples même au XIXe ne manquent pas, chez Rossini, ou Beethoven avec ses différentes versions de Fidelio, sans parler du Don Carlos de Verdi voire de Madame Butterfly de Puccini.

Verdi lui-même ne cessait d’adapter ses œuvres pour les créations dans diverses villes, selon les exigences ou la nature vocale de tel ou tel chanteur ou chanteuse par exemple.

C’était une pratique très commune aux XVIIe et surtout au XVIIIe de voir des œuvres modifiées au gré des circonstances, de voir des interventions de mains extérieures à l’occasion, de voir des inserts d’airs venus d’ailleurs, etc… etc…

Mais à cela s’ajoutait un rapport du public au spectacle complètement différent, avec un public occupé dans les loges à dîner ou à d’autres activités plus intimes mais quelquefois non moins bruyantes, un public qui bougeait, sortait, revenait dans une ambiance peut-être plus proche de nos dîners de cabaret de luxe avec revues à plumes et paillettes que du public aujourd’hui calé dans son fauteuil pour plusieurs heures. Du même coup, le rapport au spectacle était souvent guidé à la fois par les performances vocales acrobatiques, mais aussi la magie scénique des décors à transformation et des machines théâtrales, qui dès la naissance de l’opéra en sont un caractère fort, mais moins au déroulé dramaturgique.

Gluck dans la première partie de sa vie de compositeur a composé des opéras « à la mode » méconnaissables quand on fait le lien avec la suite de sa carrière. Et sa réforme à consisté justement à concentrer l’attention du spectateur autour d’un drame, autour d’un personnage, dont le chant exprimait un état d’âme, et où la performance prenait sens en se reliant à cet état d’âme. Une démarche vers la rigueur, vers la concentration qui quittait l’opéra divertissement vers autre chose. Cent ans plus tard, Wagner conduisait la même démarche, preuve que l’opéra-divertissement et performance avait de nouveau colonisé les salles. Et aujourd’hui encore, la dualité résiste et débouche sur des polémiques stériles, entre ceux qui défendent un opéra qui fait rêver et qui n’ont pas envie de voir sur la scène d’opéra tous les malheurs du monde, « le laid », comme ils disent, et ceux qui défendent un opéra d’aujourd’hui reflet des plaies humaines, porté d’ailleurs par bonne part du répertoire du XXe siècle, qui n’est pas redouté par hasard par un certain public.

Ainsi L’Orfeo ed Euridice de Gluck est-il dès les origines et indépendamment des versions un opéra concentré autour d’un personnage quasiment unique, Orfeo ou Orphée, saisi au moment de la perte de l’aimée et du deuil qui va mener à de rares exceptions un monologue où il est seul en scène. Avec l’Orfeo de Gluck les plumes et paillettes se faisaient larmes.

Il reste que Gluck a pratiqué largement les habitudes de l’époque où les opéras changeaient selon les lieux et les chanteurs.

L’œuvre a changé d’allure selon le type de voix confiée au rôle d’Orfeo/Orphée, Castrat-contralto, castrat-soprano, ténor, puis plus tard mezzo-soprano dans la version de Berlioz. Et ces changements fréquents autorisent aussi les chefs qui dirigent ce répertoire pas à transposer, insérer telle ou telle partie, de modifier les ordonnancements selon la circonstance.

C’est un caractère des musiciens qui travaillent sur le baroque d’avoir repris de leurs aînés de l’époque cette grande liberté d’intervention, sachant que l’ « historically informed » est toujours aussi un vaste de champ de décisions à prendre, de choix à faire selon les voix à disposition, selon les choix de mise en scène tout en gardant une fidélité éclairée au compositeur, mais en puisant dans les différents états de la partition des possibles pour la représentation.

Et ainsi, en considérant l’Orfeo ed Euridice de Gluck qui connaît plusieurs versions différentes en 12 ans, le choix de travailler sur la version de Parme avec Cecilia Bartoli en Orfeo impose des modifications, des prises de décision, et le travail dramaturgique du metteur en scène, place des danses là où on ne les attend pas forcément parce que dans sa mise en scène la danse est fonctionnelle, et pas un long divertissement conclusif comme dans la version de 1774 de l’Orphée et Eurydice . Ce travail de composition, appuyé sur les évolutions des travaux de Gluck lui-même, est directement inspiré par Gluck et les variations sur son œuvre, et donc parfaitement « historically informed ». Ainsi Capuano indique dans le programme de salle des emprunts à la version originale de Vienne, mais aussi à celle de Paris, pour coller à la version qui ici va s’imposer, et qui serait comme la « version de Salzbourg ». Sur un certain répertoire XIXe, cela ferait hurler comme ont pu faire hurler les coupures aux Troyens de Berlioz il y a quelques années à Paris, au nom de la « fidélité » une fidélité archéologique, plus dans les fantasmes que dans les faits et une fidélité qui a moins de sens dans la musique, un art que le public perçoit très différemment selon les époques (tout comme la littérature par exemple), avec des compositeurs (ou des œuvres) prisés hier et disparues aujourd’hui ou l’inverse, et Gluck en est justement un exemple.

Si les polémiques ne manquent pas à propos du répertoire XIXe, celui des XVIIe et XVIIIe, moins connu, encore considéré comme lointain, encore objet de recherches « scientifiques » et donc en quelque sorte en cours d’établissement, personne ne hurle, par ignorance ou par manque d’intérêt et laisse les artistes « informés » profiter de leur liberté d’exploration, gage d’originalité. Ainsi, la même œuvre n’a jamais la même couleur ni les mêmes limites selon celui ou celle qui l’aborde, et c’est passionnant. Pas une représentation de ce répertoire ne ressemble à l’autre, et c’est un vrai bonheur de constater que la routine n’a pas encore réussi à encrouter les œuvres.

En effet, et cela concerne notamment Gluck au premier chef, Gluck a moins intéressé ces dernières années. Et les raisons en sont claires, voire paradoxales. Gluck n’a jamais cessé d’être joué depuis la fin du XVIIIe et notamment l’Orphée et Eurydice. En quelque sorte, c’est l’œuvre baroque qu’on connaît depuis toujours et qu’on n’a plus envie d’explorer plus avant, alors qu’à la bourse de la Baroque-renaissance, Haendel et Vivaldi font florès et puis d’autres dans un répertoire océanique.

Un seul exemple, lorsque l’Opéra de Paris a rouvert sous la direction de Rolf Liebermann en 1973, Orphée et Eurydice était dans les trois œuvres affichées lors de l’ouverture aux côtés des Nozze di Figaro et de Trovatore, un signe qui ne trompe pas.

Aujourd’hui si on explore Gluck c’est pour d’autres œuvres, Alceste par exemple ou Iphigénie en Tauride notamment qui ont fait l’objet de plusieurs productions ces dernières années.

Deuxième paradoxe, à cause de la réforme gluckiste, on joue cette musique comme une sorte de monument glacial, ou plâtré, c’est si vrai qu’Orfeo ed Euridice (ou sa version frnaçaise) est devenu une lamentation sans fin, presque un oratorio grandiose, qu’on va opposer aux opéras virevoltants de Vivaldi ou à ceux de Haendel qu’on trouve plus fascinants pour leur variété et leur profondeur. Beaucoup pensent Gluck ennuyeux et lourd.

Pourtant, on ne laisse pas d’être étonné par le Gluck d’avant Orfeo, très italianisant, méconnaissable même quand on entend certains extraits, il serait quand même bien étonnant qu’en quelques années Gluck soit devenu un monument monocolore et ennuyeux après avoir expérimenté l’opéra traditionnel all’italiana.

Certes, un siècle avant Wagner, il se dresse contre l’opéra qui serait exclusivement plaisir démonstratif, contre le chant performance qui n’irait pas au-delà de la performance, et il se met à réfléchir à une performance au service d’un texte, d’une psychologie, c’est-à-dire simplement à du théâtre, où le chant exprime une âme, où l’âme inaugurerait une forme.

Cela ne signifie pas que la musique devienne monumentale et massive (telle qu’on imagine toute référence à la tragédie grecque) laissant place à des personnages fixes exprimant leur insondable douleur, cela signifie simplement que la musique n’accompagne pas une voix pyrotechnique, mais une situation psychologique, avec ses complexités qu’elle doit transcrire dans sa variété et ses couleurs. Il faut au contraire que la fosse soit riche, variée, contrastée, allégée et souple plus que massive pour transcrire ces intermittences des âmes.

Ce qu’on attend c’est un Gluck qui soit théâtre.

Voilà l’enjeu de cette soirée.

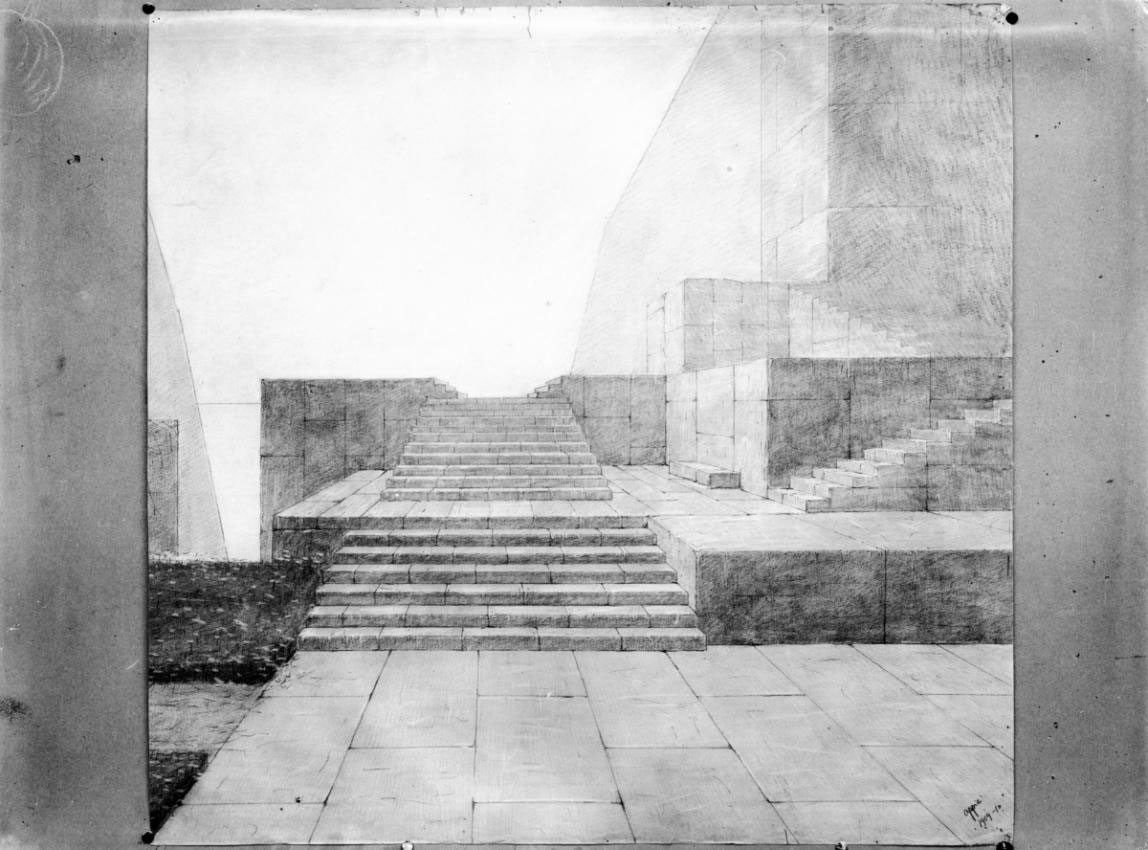

Christof Loy a embrassé cette analyse en sortant l’œuvre de tout ce qui pourrait être concret, créant avec son complice Johannes Leiacker un décor unique, vaguement inspiré par les dessins d’Adolphe Appia, qui me fait penser à ces espaces indéfinis où se déroulent les tragédies françaises du XVIIe (et aussi du XVIIIe, on oublie toujours que le genre domine aussi au XVIIIe) à savoir un espace de passage, neutre, des murs, des escaliers…

J’ai même pensé à la scène initiale de Britannicus, devant la porte close des appartements de Néron car une porte monumentale centrale, fermée, est le premier élément qu’on remarque du décor.

Nous nous trouvons donc dans un espace tragique assez neutre, qu’on pourrait appeler une vaste antichambre.

Dans une œuvre où pour l’essentiel, c’est Orfeo qui monologue, seul, saisi dans son malheur du deuil d’Euridice, le chœur pourrait sembler déterminant, comme commentateur en dialogue avec le héros, comme compagnon aussi, destiné à occuper la scène.

Or le chœur est dissimulé dans la fosse, et lui est substitué une troupe de danseurs sensés exprimer l’âme d’Orfeo, ses chagrins, ses doutes, c’est-à-dire en quelque sorte renforcer sa solitude et faire de bonne part de l’œuvre un dialogue avec lui-même. Le chœur sur scène aurait créé une diversion ou un échange, presque une distraction. Ici les danseurs renvoient à la solitude du personnage.

L’autre élément, venu du décor, c’est l’enfermement. Entre ces murs hauts, dont les boiseries font penser à la salle Karl Böhm, le grand foyer voisin de la Haus für Mozart, le solitaire est face à son chagrin et ne peut s’en échapper en quelque sorte. Il n’y a pas d’issue possible.

Le programme de salle montre un dessin d’Adolphe Appia, fait d’escaliers sans cloisons, comme jetés dans l’espace vide (Adolphe Appia, Rhythmisches Raum, 1909, Bibliothèque de Genève), un dessin qui illustre ce que le théâtre découvrait de l’espace scénique, suite à l’invention des éclairages qui lui donnait la profondeur ((Tout spectateur amoureux du théâtre devrait un jour faire un tour à Genève consulter ses dessins, voir à défaut https://bge-geneve.ch/iconographie/personne/adolphe-appia )). Chez Appia, les escaliers sont comme posés sur un espace vide, ici, ils sont enfermés entre des cloisons hautes.

Ces escaliers, qui donnent de la mobilité aux personnages, je devrais dire au personnage, semblent ne mener nulle part, sinon devant une porte close, les gravir, c’est en quelque sorte une métaphore de l’effort nécessaire pour avancer, la vie désormais ne se passe pas, elle se gravit. Escaliers menant vers une porte close, cloisons, espaces de déambulation limités, tout est conçu comme une impasse. Le décor même porte le tragique.

Christof Loy dans le programme de salle rappelle le rôle des escaliers dans l’Alhambra de Grenade, où l’effort pour les gravir conduit aux jardins sublimes, sorte d’image terrestre du paradis et ainsi il nous laisse aussi une ambiguïté sur la fonction de cette porte vers laquelle tout conduit, comme un parcours d’effort, un mal présent en vue d’un bien futur.

Dans cet espace, la chorégraphie est une expansion du personnage d’Orfeo, jamais séparée de sa détresse, du constat du malheur et d’ailleurs les danseurs sont en noir et blanc (costumes d'Ursula Renzenbrink), tandis qu’Orfeo est tout en noir. Seule concession à un possible espace d’espoir, la danse des esprits bienheureux s’affiche en couleur, reflétant un moment de respiration. Dans l’agitation ou dans la retenue, les danseurs sont projection d’un parcours personnel, dans lequel Amore joue un rôle finalement plus accessoire, mais qui conduit Orfeo au seuil de cette porte blanche qui s’ouvre, et l’on comprend alors que la référence indirecte est la Porte de l’Enfer de Rodin. Le plâtre en est conservé au Musée d’Orsay et nous en reproduisons ci-dessous une version moins chargée du Musée Rodin de Meudon.

Certes le décorateur Johannes Leiacker a complètement débarrassé la porte de toute référence et de toutes sculptures pour s’en limiter à l’épure et à la forme (une sorte d’image métaphorique de ce qu’apporte la révolution gluckiste dans le monde de l’opéra baroque au XVIIIe) mais l’inspiration aussi bien que la taille ne font aucun doute. Porte de l’Enfer ou porte du Paradis, c’est toute l’ambiguïté de l’œuvre puisqu’Orfeo va rechercher en Enfer la vie de son aimée.

Le choix dramaturgique est clair, la concentration de la version de Parme (sept scènes concentrées en un acte) renvoient, on l’a dit, aux temps de la tragédie et Christof Loy considère cette histoire comme une histoire en quelque sorte partagée par chacun, l’histoire de la perte de l’amour. En accord avec Gianluca Capuano, ils ont éliminé la fin heureuse, le « lieto fine » conclu par le ballet, en créant une sorte de symétrie entre le début, sorte de parcours du silence vers la musique, et la fin, où la musique s’éteint pour arriver au silence, pendant qu’Orfeo qui choisit de rester avec l’aimée, rentre de nouveau aux Enfers à travers cette porte monumentale, disparaissant dans un espace qu’au fond, nous ne connaissons pas, comme si pour lui rester avec Euridice aux Enfers était en quelque sorte son paradis.

Ainsi cette fin qui se clôt par le deuil et la musique du deuil fait partie non de la version de Parme, mais de la version composée ad-hoc pour cette représentation, faite aussi d’inserts pris à la version de Vienne et à celle de Paris, notamment les intermèdes dansés, déplacés et remis à une place plus efficace théâtralement.

En faisant de cet espace clos celui d’une prison mentale, avec un décor comme nous l’avons souligné qui portait en lui la fin tragique, il était difficile d’imaginer le triomphe final de de la joie des retrouvailles, même si Orfeo disparaît par choix, dans un Enfer qui finalement est pour lui un moindre mal, voire un paradis ( ?) où il retrouvera l’aimée, car l’espace de l’Au-delà reste un inconnu. Au fond, l’originalité de ce travail c’est que l’Amour ne décide pas avec la complicité des Dieux de réunir les amants dans un « retour » à la vie, mais qu’Orfeo décide de son destin, en véritable héros tragique.

Mais tout repose ainsi sur l’Orfeo de Cecilia Bartoli, qui réussit à composer un personnage parfaitement adapté vocalement à ses moyens actuels, auquel par l’expression elle donne une vigueur, une désespérance qui frappe totalement le spectateur. La seule scène avec Euridice est une scène d’une vérité psychologique rare, où devant les reproches de la femme, Orfeo résiste, sombre, désespéré, pour ensuite se retourner vers elle presque en s’excusant, en se résolvant à répondre à l’aimée, presque à son cœur défendant plus que par un mouvement de passion irraisonné, comme s’il savait que son geste portait de toute manière son échec et son drame.

Au service de ce personnage torturé, Cecilia Bartoli met en avant une incroyable expressivité, pesant et ciselant chaque mot, donnant sans cesse à son quasi monologue des couleurs variées, mais toujours dans une tonalité sombre, portant en soi le tragique, n’hésitant jamais devant un son rauque, à la limite du cri, tout en donnant aussi des exemples de suavité ineffable comme son évocation « Chiamo il mio ben così » . À ce titre, « Che faro senza Euridice » est un chef d’œuvre exprimant tous les états d’un mental chaviré, elle y est aidée et soutenue par un orchestre qui fait de cette pièce si connue une exposition musicale d’une incroyable variété de rythmes, comme si on jouait sur un clavier multiple où chaque reprise ne ressemble pas à ce qui précède, où il n’y a pas que l’élégiaque, mais aussi le refus, l’injustice, le malheur. Incroyable de nouveauté. L’air n’est pas chanté, il est d’abord comme haleté, dans une agitation incrédule au départ, noyée dans la désespérance. Violence, désespérance, résignation, le tout noté par des écarts de voix, des passages brutaux du grave à l’aigu des moments esquissés d’abord de résignation puis à la troisième reprise, un chant comme intérieur se lève, prenant acte de la situation, et d’une certaine manière, décidé, plus réfléchi, mais non pas résigné. C’est là qu’Orfeo décide de suivre l’aimée dans l’au-delà. Il s’en suit une plainte presque résolue… Cecilia Bartoli et l’orchestre nous offrent une version complètement nouvelle, complètement revisitée de cet air si rebattu d’une vérité déchirante, loin d’une élégie ou d’une plainte un peu monocorde. Tout est expression et tout est mouvement.

À côté d’un tel personnage, monument qui est presque toute la soirée, les deux autres rôles tiennent vaillamment leur place même si leur partie est singulièrement réduite, on s’en aperçoit encore plus avec cette mise en scène. Melissa Petit dont nous avons remarqué dans le Haydn la grande sûreté fait un très beau contrepoint à l’Orfeo noir de Cecilia Bartoli, et rend extrêmement vivante la rencontre entre cette voix jeune, ouverte, fraîche et affirmée, à l’aigu triomphant et celle vigoureuse, automnale, déchirée de la star.

Enfin Amore est la néo-zélandaise Madison Monoa, voix fraîche elle aussi, à l’assise moins large que celle de Melissa Petit mais à l’aigu sûr et clair, assez brillant même, et donc les deux voix de soprano ont des qualités complémentaires qui sont en parfaite harmonie pour faire contrepoint à Orfeo.

Encore une fois le chœur Il Canto di Orfeo, dirigé par Jacopo Facchini, a une présence exceptionnelle, intense, avec un sens des nuances et des couleurs variées, ne donnant jamais l’impression d’un chœur monolithique et marmoréen mais au contraire dynamique, vif, aéré. On ne le voit pas, ou à peine, apparaissant dans la fosse d'orchestre ou conduit l'escalier du décor, (pour marquer la totalité, théâtre et musique dans le même espace) mais il est sans cesse présent, affirmé, comme un personnage fantomatique, toujours présent et invisible, donnant aux différents tableaux une force particulière, comme les dernières mesures au moment où Orfeo monte vers la porte. Vraiment exceptionnel.

Mais la stupéfaction vient de la performance des Musiciens du Prince-Monaco, occupés le matin même par L’Orfeo de Monteverdi, et avec quel brio, et qui ici font entendre un Gluck inhabituel, inattendu même, qui bouleverse toutes les idées préconçues qu’un auditeur pouvait nourrir envers le compositeur bavarois.

Gianluca Capuano réussit à donner à l’œuvre un son aéré, nerveux, dramatique, jamais compact. On entend une vie palpitante qui circule, des reflets inattendus, variés, où l‘on découvre une musique d’une originalité qui tranche avec certaines interprétations d’un Gluck plus plâtré que marmoréen, ennuyeux, languissant. On découvre une musique fortement théâtrale, qui accompagne le plateau comme un personnage grâce à des solistes exceptionnels, par exemple la flûte qui accompagne l’air « Chiamo il mio ben così ». On reste stupéfait par les trouvailles dans « Che faro senza Euridice », des couleurs inattendues, une incroyable dynamique, des contrastes. L’impression générale est de redécouvrir Gluck, un Gluck plus proche qu’on ne le croyait de l’opéra baroque italien presque vivaldien à certains moments. Le travail sur la partition, sur les différents niveaux de lecture, sur les contrastes sur la vie intérieure de cette musique chavire par sa nouveauté, par sa personnalité forte et son relief, loin de l’indifférence altière de certaines lectures, avec comme d’habitude le pianoforte de Davide Pozzi, un inventeur, plein d’imagination, plein d’initiative qui fait – mais c’est une habitude, du continuo un personnage à part entière.

Une telle interprétation orchestrale ne rend pas l’orchestre un simple accompagnateur, mais un protagoniste qui commente, qui éclaire, qui prolonge ce que nous entendons sur scène car on y perçoit les hésitations, quelquefois l’ironie, d’autres fois la tendresse et si les danseurs illustrent l’âme d’Orfeo, l’orchestre en est son expression presque directe, aux côtés de la parole et de la voix, un gage de la variété des expressions et des couleurs, un incroyable gage de vie. Je n’ai jamais entendu Gluck sonner de cette manière, contrastée, vigoureuse, mais aussi délicate, raffinée, jamais ennuyeuse à aucun moment, si neuve qu’on en reste abasourdi.

Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est le travail très étroit qu’on perçoit entre mise en scène et direction musicale. La présence des danseurs illustre l’approche musicale, la visualise, et en même temps les aspects hiératiques du plateau concentrent un peu plus l’auditeur sur musique et chœur et ainsi les toutes dernières mesures, sourdes, qui accompagnent Orfeo en Enfer, semblent presque au bord de Wagner qui aimait beaucoup Gluck, ne l’oublions pas.

Une soirée en tous points à la fois inattendue et exceptionnelle qui conclut une édition 2023 de ce Festival de Pentecôte, qui marquera par la somme des redécouvertes qu’elle a procurées, par la profondeur des approches et par les surprises et l’originalité des choix musicaux ou scéniques.