Une mise en scène lisible au propre et au figuré

Dans un article récent je rappelais une expression de l’un de mes bons maîtres de classe préparatoire qui nous disait en nous parlant de Racine : « Chez Racine, le décor c’est le texte ».

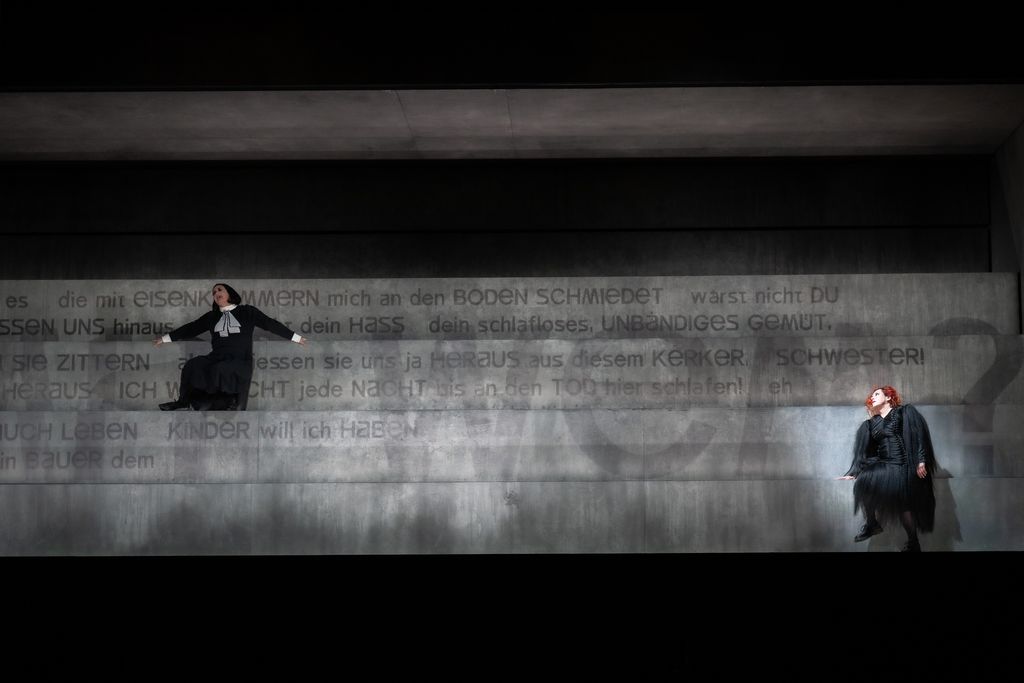

Quelques jours après, cette déclaration s’est matérialisée, non à propos de Racine, mais d’Hofmannsthal. Car c’est bien le texte « mis en scène » qui est l’un des points centraux de cette mise en scène de l’Elektra de Strauss par Philipp Stölzl et Philipp M.Krenn à Baden-Baden. En dehors des surtitres, le texte défile projeté sur le décor, avec diverses polices, de plus petites lettres jusqu’à des lettres géantes qui font redondance avec le chant : quand Elektra appelle Agamemnon !, ou crie Orest !, ou cherche la hache apparaissent en lettres géantes les mots AGAMEMNON, OREST, BEIL (hache) ; tout le texte de Hofmannsthal ainsi défile sur le décor, qui représente à la fois un mur, un escalier géant, et même des gradins de théâtre antique, donnant ainsi par ses diverses transformations, les clefs d’une mise en scène qui reste assez « lisible » (au propre et au figuré), et en somme, assez classique.

C’est le décor et sa transformation qui fait l’essentiel de la mise en scène, avec quelques idées en sus, mais sans travail particulier sur le jeu d’acteur, ni sur les mouvements, d’ailleurs difficiles et acrobatiques dans un tel contexte qui joue sur un espace essentiellement vertical et non horizontal.

On en comprend d’ailleurs la raison technique : dans cette salle trop vaste, conçue par des architectes qui l’ont pensée plutôt pour accueillir du musical/Music-Hall plutôt que de l’opéra, un décor « mur » a l’avantage de bien réverbérer les voix et empêcher qu’elles ne se dispersent dans l’espace scénique. Un mur de scène, c’est le principe du théâtre romain, que les spectateurs d’Orange connaissent bien, c’est une garantie d’un son plus présent pour le spectateur dans une salle dont la déperdition sonore n’est pas l’un des moindres défauts.

En dehors de l’aspect technique, ce décor vertical se transforme sans cesse, tantôt coloré, tantôt gris, délimitant tantôt des espaces clos, comme des caveaux, un caveau vaste pour Elektra au lever de rideau où sur deux niveaux les servantes officient et caquètent en haut, tandis qu’Elektra se heurte aux murs en bas, comme déjà emmurée vivante dans son système. Un caveau réduit à la fin pour Orest et Chrysothémis enfermés, étouffés comme incapables de sortir de leur espace et incapables de futur. Et quelquefois un plafond tellement bas qu’Elektra doit y chanter pliée en deux.

Mais l’essentiel de l’aspect est celui d’un escalier géant délimitant des marches très hautes et des espaces de jeu réduits, qui donne l’aspect global de (hauts) gradins de théâtre antique, plus qu’un escalier, que les protagonistes vont descendre ou gravir selon leur capacité physique. Le décor est métaphore de leur difficulté d’exister dans un monde auquel ils se heurtent, un monde qui n’est pas (plus) fait pour eux, mais aussi de leur difficulté à communiquer entre eux, puisqu’ils sont rarement au même niveau ou sur le même gradin.

Les gradins « géants » permettant la projection du texte sur l’ensemble du décor, s’adaptant par sa forme et par la police de caractère à la forme du décor du moment. Une manière de proposer à la vue une totalité, musique, théâtre, texte.

Stölzl et Krenn voulaient ainsi montrer l’importance du texte de Hofmannsthal de 1903 qui préexiste à l’œuvre de Strauss, qui est de 1909 et de souligner qu’à l’instar du texte de Salomé (Oscar Wilde 1891, opéra en 1905) l’objet théâtral préexiste à l’objet musical ou suit une destinée autonome, comme pour Rosenkavalier du même Hofmannsthal, publié comme texte de théâtre l’année même de la création de l’opéra (1911).

Donner une telle importance au texte de Hofmannsthal n’est pas pour nous déplaire, à condition que les chanteurs sachent aussi le dire et le faire entendre, ce qui n’est pas toujours le cas dans cette production.

Quelques éléments clés :

- La pente

Elza van den Heever (Chrysothemis, Nina Stemme (Elektra) - Les personnages se meuvent tous avec difficulté dans cet espace conçu comme obstacle. Ce me fait penser à un poème de Yannis Ritsos mis en musique par Theodorakis, très populaire en Grèce dans les années 1970, Όταν σφίγγουν το χέρι (quand on se serre la main) et notamment un vers η ζωή τραβάει την ανηφόρα la vie grimpe la pente, image de l’effort nécessaire pour vivre et surmonter les obstacles (la mort, les tragédies, la guerre). Ils essaient sans cesse de se rejoindre, descendre ou monter. Klytämnestra apparaît en haut et descend progressivement gradin par gradin vers Elektra, tout comme Orest encore plus handicapé, vu dans cette mise en scène comme un blessé de guerre, blessé de la vie, muni de béquilles, et pas comme un jeune homme vigoureux prêt à en découdre. Même jeu avec Chrysothémis, plus vite arrivée cependant au niveau d’Elektra.

Elektra est au fond, en bas, comme au fond d’un puits que tous cherchent à atteindre, descendre comme dans un caveau/cachot entre les murs duquel Elektra vit avec ses fantômes. En ce sens, l’univers créé par Stölzl est cohérent avec ce que voulait Hofmannsthal lui-même : « Le caractère du décor est l'étroitesse, l'absence de fuite, l'isolement ».

- Les gradins

-

Michaela Schuster (Klytämnestra), Nina Stemme (Elektra) Comment ne pas penser lorsqu’on voit ce décor gris à des gradins de théâtre antique, comme dans la production de Lev Dodin pour Salzbourg et Florence jadis, pour rappeler les origines de la tragédie, ici Sophocle, qui inspira directement Hofmannsthal. Faire courir le texte sur les gradins est évidemment souligner que dans la tragédie, la parole est action et donc le texte est moteur. C’est l’option choisie par Stölzl et Krenn que de relier le texte de Hofmannsthal à l’univers de la tragédie grecque, même si on peut discuter les liens réels de l’univers de Hofmannsthal à Sophocle. Mais il est clair que l’époque s’interroge sur sa relation à l’antique, sous l’influence de Nietzsche mort en 1900 qui réédite en 1888 son essai La Naissance de la tragédie et va produire des textes notamment en France jusqu’aux années 1940 qui réinterrogent les mythes antiques, (Sartre, Anouilh, Cocteau, Giraudoux). Hofmannsthal lui-même revendique l’éloignement de l’antique, il refuse l’emploi de colonnes et de tout ce qui serait banalement antiquisant : il écrit lui-même « Le décor est totalement dépourvu de ces colonnes, de ces larges marches d'escalier, de toutes ces banalités antiquisantes qui sont plus aptes à désenchanter qu'à suggérer ». Même si la pièce est montée à Berlin en 1903 (production de Max Reinhardt), on y entend la Vienne d’alors, et notamment la circulation des idées de Freud sur l’hystérie (son livre coécrit avec Josef Breuer Etudes sur l’hystérie date de 1895). Enfin le titre de la tragédie est Elektra : Tragödie in einem Aufzug frei nach Sophokles (Elektra, tragédie en un acte librement adaptée de Sophocle), ce qui éclaire sur la relation à l’original antique. Tragédie, peut-être, mais pas vraiment grecque.

- L’idée de mur.

Au-delà de l’efficacité sonore du mur, c’est l’espace de jeu réduit, écrasé par la hauteur et la verticalité qui frappe dès le lever de rideau. Seules, d’une certaine manière, les servantes, se meuvent en hauteur relativement facilement en des mouvements un peu saccadés comme sorties d’un film muet ou d’un film d’animation, dans un espace qui fuit vers la hauteur, pendant qu’Elektra est seule enclose dans son espace, telle Aida dans sa tombe.

Ganz allaien ! Nina Stemme (Elektra) Les personnages écrasés par la verticalité, c’est évidemment une métaphore visuelle de la situation du héros tragique écrasé par la fatalité, et qui ne peut se mouvoir sans aller au drame coincé comme dans un mouvement immobile. Tout le sens du tragique est là, un immense mur qui écrase les personnages, en difficulté physique (Orest) et mentale (Klytämnestra) pour le descendre ou le gravir.

Ce sont là les éléments qui structurent la mise en scène, et quand le texte défile sur ce décor à la fois fixe et mobile (une fixité générale du cadre, mais des éléments qui bougent sans cesse pour faire des gradins, des caveaux, des marches doublés de l’apparition de couleurs qui scandent les grands moments du drame). Ce décor participe aussi de tout ce mouvement, presque parlant, comme si au-delà des personnages se déroulait une tragédie textuelle tellurique qui contribue à faire mouvoir l’ensemble de la machine dans lesquels les personnages s’insèrent presque malgré eux.

En effet, au milieu de ce dispositif écrasant les personnages sont évidemment écrasés, d’autant que les costumes de Kathi Maurer, tous entre le gris et le noir les fondent dans le décor, laissant apercevoir de petits visages perdus dans la masse de pierre. Seule Elektra est visible avec sa coiffure rousse, tache de couleur, et d’une couleur de malédiction depuis l’Égypte antique mais aussi chez les grecs : Hippocrate assimile le roux au renard, malicieux ou voleur et au cochon, sale et lubrique. Là encore, au-delà du texte, Stölzl et Krenn ajoutent un élément de lisibilité visuelle immédiat : la maudite, c’est elle.

Du point de vue des relations entre les personnages, au-delà de la conduite d’acteur assez fruste, je retiens trois éléments :

- Une vision de Chrysothémis fragile, et très féminine, le physique d’Elza van der Heever aide singulièrement qui s’oppose à Elektra plutôt massive de Nina Stemme. Elle illustre une certaine féminité (elle veut effectivement vivre son destin de femme ordinaire, elle n’a pas l’âme tragique, ni le sentiment du devoir à accomplir), comme souvent les Chrysothémis, y compris dans sa coiffure vaguement « Charleston », elle se veut un futur et le dialogue avec Elektra, sur un même niveau – elles sont face à face- n’a pas la violence qu’on attend quelquefois (peut-être aussi le format vocal de la chanteuse n’y est-il pas étranger). Elle finit enfermée dans un caveau avec Orest pour compagnon, tout aussi mal en point qu’elle. Pas de futur pour les vivants qui restent. Pas de futur pour les Atrides.

- Klytämnestra est physiquement caractérisée par de longs cheveux gris et un très large manteau-cape qu’elle traîne, comme un poids, le poids des ans ? le poids de la faute ? les cauchemars qui peuplent ses nuits ? Ce manteau enveloppe à un moment la mère et la fille dans leur dialogue, qui commence avec Klytämnestra en haut et Elektra en bas, puis Klytämnestra descend peu à peu vers sa fille pour se blottir contre elle, comme un enfant se blottit contre sa mère en un rapport inversé que d’aucuns ont trouvé un sommet d’émotion. Soit. Mais le ballet des deux femmes se cherchant et cherchant « un reste de chaleur tout prêt à s’exhaler » – on pourrait pasticher Racine en disant un reste d’affection… a déjà été traité par Patrice Chéreau dans sa mise en scène avec une Klytämnestra d’une autre pointure du nom de Waltraud Meier. C’est ici la même idée, développée un peu différemment, mais suivant un sillon fondamentalement inauguré en 2013 par Chéreau dans son dernier spectacle.

- Troisième élément, « plus neuf », un Orest « blessé par la vie ». Certes, l’histoire d’Elektra est une des multiples scories laissées par la guerre de Troie – on a déjà souvent remarqué que si la Guerre de Troie fut terrible, le retour des guerriers après la guerre le fut peut-être plus encore. C’est un Orest blessé, handicapé, complètement déshéroïsé, qui se présente, pas bien différent de son serviteur. Un Orest qui casse l’image de justicier rêvé que pouvait en avoir Elektra, ou de monstre qui hantait les cauchemars de Klytämnestra. Un Orest cabossé dont on se demande comment il va pouvoir procéder, au vu de la manière difficile dont il descend les gradins puis les regravit pour aller vers le meurtre. Mais la haine décuple les énergies, et la mise en scène de Stölzl et Krenn, au contraire de l’habitude – au moins la plupart du temps‑, laisse entrevoir le meurtre et le cadavre de la reine qui saute de gradin en gradin pour s’arrêter aux pieds d’Elektra, pendant que la cape-manteau gît au milieu. Même système avec l’Aegisth (Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, plus ténor de caractère qu’à l’accoutumée encore) dont on voit encore plus le meurtre, comme si Aegisth ne valait pas son poids en viande, et ne méritait qu’être lardé de coups de couteaux qui lui aussi chute de gradin en gradin jusqu’au bas.

Après les meurtres Orest est prostré au centre du dispositif, comme un mort-vivant, bientôt rejoint par Chrysothémis.

Pendant qu’en lettres rouges, une citation extraite du monologue d’Elektra à Klytämnestra semble donner les clefs de l’ensemble :

Diese Zeit- sie dehnt sich vor dir wie ein finstrer Schlund

(Ce temps qui te reste, s'étire devant toi comme un sombre gouffre) transformé pour l’occasion en « vor uns », devant nous, incluant toute l’humanité devant le mur de la fin, une apocalypse.

Au total la mise en scène est très lisible et claire, même si elle privilégie peut-être trop les aspects traditionnels de la tragédie antique, sans vraiment fouiller la psyché des personnages (on se souvient de la manière dont un Warlikowski le faisait à Salzbourg), et notamment celle d’une Elektra qui pousse les autres à agir (Chrysothémis, puis Orest) sans agir elle-même, qui gère le rituel de la parole et du discours mais jamais de l’action. La mise en scène laisse Nina Stemme gérer le personnage qui en somme, est habituel.

Mais il n’y a rien de neuf, sinon la présence du texte-acteur du spectacle, comme le serait un peu celui des cartons d’un film muet (et j’ai souvent pensé en voyant les mouvements, et les couleurs (Noir et Blanc) à une sorte de concomitance entre l’Elektra de 1909 et les débuts du cinéma, je l’ai évoqué à propos des servantes, mais de manière fugace, cette image d’un film « muet » illustré par des commentaires (le texte) s’est fugacement imposée à moi.

On conviendra que parler de film muet pour un opéra qui reste l’un des plus spectaculaire vocalement et orchestralement de tout le répertoire peut paraître paradoxal ; pourtant, cette impression traduit un sentiment plus profond encore, ressenti de manière très forte, la différence de rythme entre la scène et la fosse, plusieurs fois ressentie et qui plusieurs fois m’a gêné. Ce que je voyais sur scène ne répondait pas à ce que j’entendais en fosse. Il y avait d’un côté une tragédie en images au total assez linéaire et lisible et de l’autre une plongée au plus profond et au plus urgent d’un univers sonore abyssal, complètement ahurissant de multiplicité de complexité, de diversité, une abondance de détails diffractés qui traduits en images scéniques devenaient une simple image « noir et blanc ». Et donc quelque chose n’a pas fonctionné. Mais quoi ?

Une parfaite mécanique musicale

Nier que les Berliner Philharmoniker ont brillé de tous leurs feux serait afficher une singulière mauvaise foi. Jamais sans doute, tout comme l’an dernier dans Frau ohne Schatten, on n’avait entendu une Elektra si totale, remplie de tous ces détails qui en font une partition si complexe que Karajan ne la dirigea qu’une seule fois, des détails pointillistes et infinitésimaux d’une clarté incroyable même dans une salle aussi peu favorable au beau son. Il circulait dans l’orchestre une sorte de courant électrique à 1000 volts, avec une dynamique inouïe impulsée par le chef au tempo vif, rapide, refusant la moindre respiration, nous menant de sommet en sommet et de surprise en surprise dans notre découverte des secrets enfouis d’une partition qu’on croyait connaître.

Ce travail incroyablement microscopique ne peut qu’inspirer l’admiration parce qu’il n’y a là aucune scorie, aucun relâchement : le drame est un flot sonore continu et pourtant comme souvent chez Petrenko, jamais débordant parce que jamais son orchestre ne couvre les chanteurs et reste toujours un mini-décibel en dessous pour permettre au son du plateau de parvenir au public. Petrenko met en scène la partition (comme au-dessus on voit une mise en scène du texte) en marquant chaque heurt, chaque dissonance, chaque rugosité, rendant l’essentiel incisif, coupant, aussi coupant qu’une lame d’acier, et veillant évidemment par un soin attentif à chaque couleur, à chaque reflet, mais manquant peut-être d’une touche d’émotion, comme une machine parfaite, aux rouages impeccables, mais tournant plus pour elle-même et pour sa propre perfection, au miroir.

C’est bien là ce qui me gêne dans cette interprétation. J’ai suffisamment écrit depuis des années sur Petrenko que je considère aujourd’hui banalement comme le plus grand chef existant pour rester aujourd’hui non pas dubitatif sur sa prestation musicale, mais sur un travail presque autonome qui m’est apparu moins « empathique ». L’an dernier Die Frau ohne Schatten était une lecture musicalement parfaite, mais gâchée par les délires de Madame Steier, et on se prenait à rêver de ce Petrenko munichois qui nous avait à chaque fois bouleversés dans l’œuvre. Cette année, il nous manque encore quelque chose d’une émotion qui puisse nous saisir et nous chavirer, même si la partition est lue avec un raffinement rarement atteint.

On a ici cette perfection, assez froide, comme si tout à sa chirurgie musicale incroyablement raffinée, Petrenko avait un peu oublié de recoudre après la chirurgie, c’est-à-dire donné une unité qui puisse nous percer jusques au fond du cœur. C’est d’autant plus étonnant que Kirill Petrenko en immense chef d’opéra est toujours attentif à suivre le plateau et la mise en scène quelle qu’elle soit. Mais ici il semble avoir été aimanté et fasciné par la partition et ses reflets divers, sa multiplicité, sa folie et peut-être aussi un peu distancié par une mise en scène certes lisible, mais qui sollicite beaucoup les yeux pour lire et regarder, et dilue la concentration.

Je l’ai écrit plus haut et je le répète, la mise en scène et la fosse ne vont pas de pair, ne fonctionnent pas ensemble, allant chacune à des rythmes différents, avec des respirations différentes et je ne serais pas étonné que la version concertante donnée à Berlin, libérée du texte, des gradins et du reste, ne soit cette fois-ci la version de référence. Rendez-vous sur Digital Concert Hall le 7 avril à 19h (et heureux berlinois).

Sans doute certains spectateurs de ces représentations qui lisent ces lignes vont-ils me contredire, mais j’écris là ce que j’ai ressenti profondément, à mon grand dam d’ailleurs.

Nina Stemme en gloire

Dernier élément perturbateur de cette soirée contrastée, parce qu’à la fois extraordinaire et insatisfaisante, la distribution déséquilibrée qui ne proposait pas loin de là les plus grandes voix actuelles dans leurs rôles à l’exception du rôle-titre.

D’abord les petits rôles qui dans l’ensemble sont banalement tenus, à l’exception notamment de l’excellente et bien connue Katharina Magiera en première servante et du jeune valet à la diction claire et à la voix bien posée Lucas van Lierop.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke fait de son apparition en Aegisth le moment caricatural (et traditionnel) attendu. Il s’en tire avec son style habituel, mais il y a certaines productions récentes où Aegisth justement n’était pas caricatural et c’était intéressant : on se demande pourquoi Clytemnestre aurait épousé une sorte de clown. Il reste que dans ce style, Ablinger-Sperrhacke est un maître.

Johan Reuter, avec sa jambe handicapée et ses mouvements empêchés, réussit une composition assez acrobatique qui fait se concentrer le spectateur sur des questions aussi essentielles que « comment descendra-t-il de haut en bas, et surtout comment remontera-t-il ? » ce qui n’est pas exactement ce qui est demandé à ce moment de l’œuvre. La voix porte, mais comme souvent chez ce chanteur, reste indifférente et pas vraiment concernée. Mais la mise en scène a pris soin d’éloigner tout ce qui pourrait ressembler à une relation vibrante en faisant dialoguer de loin les deux personnages, comme si Elektra rêvait presque l’arrivée d’Orest, sans vraiment le voir.

Michaela Schuster prête sa voix forte, perçante, quelquefois expressive à Klytämnestra, avec des moments justes au niveau du mouvement et de la gestuelle que nous avons évoqués plus haut, il reste qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et que Michaela Schuster est une belle chanteuse mais pas une diseuse : son « Ich habe keine gute Nächte » est aussi anonyme que si elle le disait à sa pharmacienne, quand on a en tête Waltraud Meier et plus récemment Violeta Urmana dans son hallucinante composition hambourgeoise. Enfin réécoutons aussi Resnik avec Nilsson dans l’enregistrement Solti pour rétablir le mètre étalon.

Autre problème avec Elza van der Heever, très bien dans le style jeune fille rangée mais vocalement assez indifférente, sans grave, sans medium mais avec un aigu bien tenu et assez joli. On ne fait pas une Chrysothemis avec l’aigu tout seul, aussi beau soit-il. Et puis, et surtout, on ne comprend rien à ce qu’elle chante, dans une sorte de diction sans accents et sans vraie interprétation, ni couleur. Bien sûr grâce à la magie de messieurs Stölzl et Krenn, le texte se déroule devant nous avec ses lettres grandes ou petites et ses hauts et ses bas, mais une Chrysothémis sans colonne vertébrale vocale, c’est problématique dans Elektra comme ça l’était dans Kaiserin l’an dernier, que nous avions qualifié de « super Traviata ».

Et puis il y a Nina Stemme, qui commence à abandonner ses grands rôles comme bientôt Isolde à Palerme, parce que la voix n’est évidemment plus ce qu’elle était. Les sopranos dramatiques durent cependant plus que les lyriques le plus souvent, Freni excepté qui à 65 ans dans Mimi semblait avoir encore 20 ans. Dans les sopranos dramatiques une Nilsson réussissait encore des performances ahurissantes au crépuscule de la carrière (je me souviens d’une scène finale de Salomé à n'y pas croire…).

Alors certes, certains aigus sont criés, voire à la limite de la justesse, certaines notes filées passent mal, parce que mal appuyées sur le diaphragme, les graves sont hésitants et au début et les Agamemnon ! ne tiennent pas comme on l’attendrait, comme par ailleurs la plupart des aigus souvent à court de souffle.

Mais quelle artiste encore ! Quelle présence ! on croit encore au personnage, à sa force, à sa violence, à sa monomanie. La puissance de certains aigus est intacte, avec ce chant dans le masque qui la caractérise et qui fait trembler les tympans et vibrer les cœurs. Alors, face à ses deux partenaires, pas indignes, mais pas à cette hauteur, c’est elle qui tient à bout de bras la représentation et qui par sa voix offre encore une Elektra pleinement crédible, presque encore plus animale que par le passé et la seule qui fasse passer une véritable émotion dans le texte qu’elle dit avec une vraie clarté, les accents et la couleur voulus.

La mise en scène n’exige pas trop d’elle en termes de mouvements sinon de chanter un peu recroquevillée dans les gradins-caveaux ce qui vu la densité du chant et la nature de la performance n’est pas vraiment souhaitable, mais elle s’en tire avec tous les honneurs, avec un cran incroyable, et mérite pleinement la standing ovation finale quand le rideau s’ouvre sur elle, saluant au milieu des gradins. Une grande Elektra pour l’histoire.

Une seule question se pose désormais pour les directeurs de théâtre, qui après elle dans Elektra ?

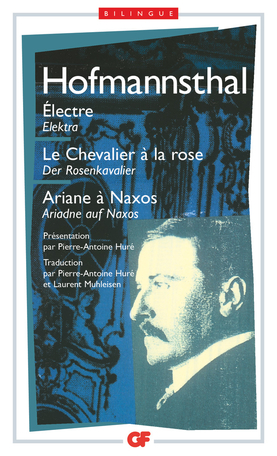

On aura compris qu’en dépit d’un orchestre hors norme, d’un Kirill Petrenko phénoménal, et d’une Nina Stemme qui tient à bout de bras la distribution vocale, ce n’est pas l’Elektra définitive que certains pensaient. C’est une belle représentation dont on se souviendra par certains aspects, mais on a vu récemment des Elektra aussi fortes comme celle de Salzbourg dirigée par un Franz Welser Möst inspiré à la tête de Wiener Philharmoniker pour une fois engagés à fond. En ce qui concerne les dernières mises en scène, entre Warlikowski à Salzbourg et Tcherniakov à Hambourg, le spectateur a été gâté, quant aux viennois, ils peuvent voir et revoir le chef d’œuvre qu’est la production Harry Kupfer à la Wiener Staatsoper qui reste le témoignage encore vif d’une production inégalée. On oubliera vite Stölzl et Krenn, parce que texte pour texte, allez lire le texte de Hofmannsthal dans le volume Garnier Flammarion offrant Elektra, Rosenkavalier et Ariadne auf Naxos en édition bilingue…

Pour répondre à votre question qui après Stemme en Elektra.

Nous avons eu la réponse à Berlin ce soir.

Stemme indisposee a été remplacée au dernier moment par Ricarda Merbeth. Elle fut immense et a porté l'opéra avec Shuster. Concorde tout à fait avec vous pour Petrenko, le vent de folie et la logique parfaite de ses interprétations n étaient pas au rendez-vous. Il a dirigé la plupart du temps tendu et sombre et le faune dyonisaque et dansant n etait pas là ce soir.

Poue éviter les mises en scène banales ou calamiteuses de Baden baden, ses prix exorbitants, son acoustique terne et son public peu concerné, allez la semaine suivante à Berlin pour la version concert du même opéra à la Philarmonie avec des chanteurs hyper motivés, una acoustique de rêve, un public passionné, pour le quart du prix.