Et si la fameuse salle modulable de l’Opéra Bastille avait enfin trouvé sa destination ? Longtemps laissé à l’abandon, l’espace voulu par Pierre Boulez n’est jamais devenu un lieu destiné à la musique, contrairement à ce qui avait été annoncé encore récemment, mais depuis septembre dernier, l’Etat a fini par lui trouver une utilité. A l’automne 2022, le « Grand Palais Immersif » s’y est en effet installé, après avoir d’abord élu domicile au Palais de la Bourse de Marseille. Mais qu’est-ce donc que ce Grand Palais immersif ? On connaissait déjà la Grand Palais éphémère, construit sur le Champ-de-Mars par Jean-Michel Wilmotte et inauguré en juin 2021 pour accueillir diverses expositions, avant tout d’art contemporain, ce en quoi il ne se substitue que très partiellement au véritable Grand Palais, celui qui avait été bâti pour l’Exposition universelle de 1900, où étaient jusqu’ici étaient organisées des manifestations de prestige, et fermé pour cause de travaux d’une durée encore indéterminée. Le Grand Palais immersif est en revanche une sorte de bernard‑l’hermite qui s’est logé dans une coquille déjà existante mais inemployée, et propose, lui, un type d’exposition qui n’avait jusque-là pas sa place au Grand Palais des Champs-Elysées. Depuis quelques années, on a vu se multiplier, ne serait-ce qu’en France, les lieux dévolus à ce genre nouveau : la Carrière des Lumières, « centre d’art numérique », a ouvert en 2012 aux Baux-de Provence, 2018 dans le 11e arrondissement parisien, et depuis, la société Culturespaces contrôle cinq autres lieux également baptisés « des Lumières », dans le 11e arrondissement parisien (2018), à Bordeaux (2020), ainsi qu’à Amsterdam, Dortmund et New York. Et bien d’autres expériences du même genre, parfois plus éphémères, ont été menées par d’autres entreprises.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de remplacer les œuvres par leur image projetée sur des écrans plus ou moins vastes, le but étant d’attirer un public qui ne fréquente pas forcément les musées, mais qui est prêt à se laisser tenter par une « expérience » différente. Les familles sont visées en priorité, et les enfants sont les bienvenus. Pas de problème pour voir les œuvres, pas de dizaines de personnes se bousculant pour s’approcher d’une toile minuscule, le visiteur est pris par la main et peut contempler, parfois assis, des reproductions irréprochables, qui ont cependant un défaut : ce ne sont pas les originaux. Il faut donc oublier les dimensions réelles des œuvres, un peu aussi leurs couleurs réelles, la projection sur écran conférant aux images une luminosité parfois un peu éloignée de la réalité, mais aussi leur aspect, leur matérialité. Evidemment, cet expositions « immersives » ont l’avantage de pouvoir avoir lieu à n’importe quel endroit de la planète sans entraîner les frais et les risques d’une exposition traditionnelle : pas de question d’assurance ou de transport, aucun danger pour les originaux qui ne quittent pas les musées. Plus besoin d’aller jusqu’aux œuvres là où elles se trouvent, ce sont elles qui viennent à nous. La frustration que peut susciter la contemplation de copies incitera peut-être certains visiteurs à vouloir voir les originaux, ou à se renseigner sur les artistes ainsi présentés.

La première exposition parisienne du Grand Palais immersif était consacrée à Venise. La deuxième rend hommage à Alfons Mucha, dont on peut supposer que les créations se prêtent beaucoup mieux à ce genre de traitement. En effet, l’artiste tchèque fut avant tout un graphiste, un producteur d’œuvres caractérisées par leur « reproductibilité technique ». Certes, ses affiches avaient leur propre matérialité, mais les jongleries numériques auxquelles se livrent les concepteurs du film de trente minutes intitulé « Icônes / 1900 / Utopies » (détourages, symétries, animations, renversements, etc.) semblent plus acceptables pour des images dessinées et imprimées que pour des toiles peintes, des fresques ou des sculptures. Le film apporte quelques informations sur le parcours de Mucha, et sur les personnages représentés dans la vingtaine de toiles gigantesques que compte le grand projet de ses dernières décennies, « l’Épopée slave », mais le contenu didactique reste très léger, le seul commentaire esthétique se bornant au traçage de cercles soulignant la récurrence de cette forme dans les affiches. Une intention pédagogique un peu plus sensible serait-elle incompatible avec le désir d’attirer les foules ?

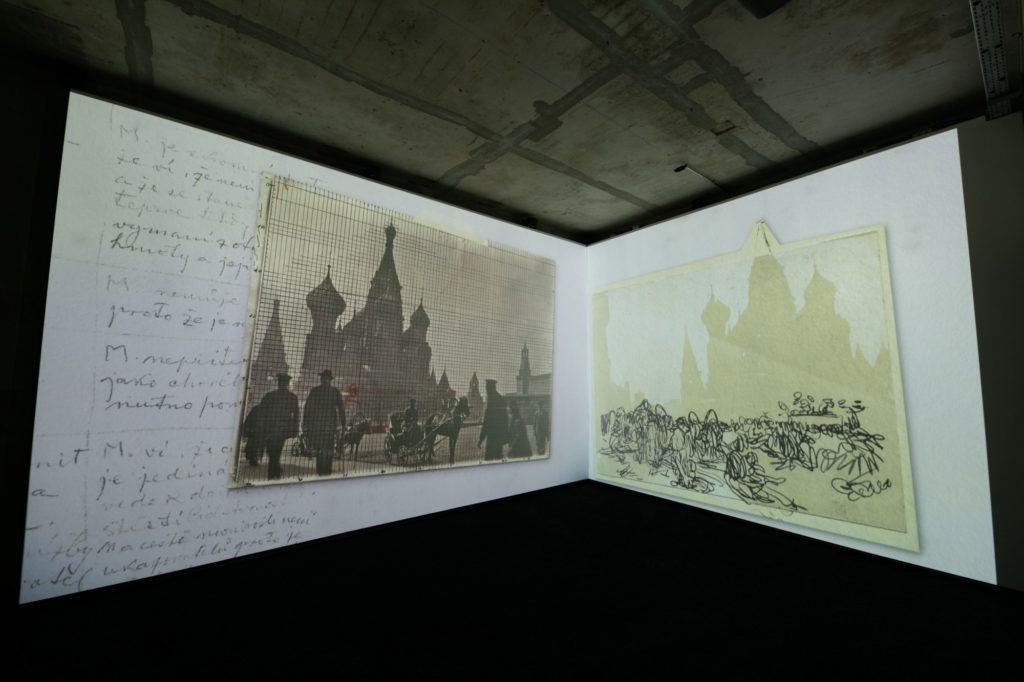

Après la grande salle du rez-de-chaussée qui accueille la projection principale, le parcours se poursuit dans un couloir où l’on peut revoir le film sur des écrans individuels, ainsi que toutes les pages du volume Le Pater illustré par Mucha en 1899, puis à l’étage avec deux autres grandes projections. La première trouvera certainement son public, malgré son manque quasi-total d’intérêt artistique : il s’agit d’un défilé de mode inspiré de quatre créations de Mucha. Cette vidéo a au moins l’avantage de bien faire comprendre que l’intérêt d’une œuvre ne vient pas de ce qu’elle représente, mais de la façon dont elle le représente. Bien plus passionnant s’avère « L’atelier de Mucha », qui rapproche les esquisses des œuvres achevées.

Enfin, le parcours se termine avec « Mucha influenceur », qui rejoint l’exposition « Art Nouveau Revival » présentée par le Musée d’Orsay en 2009. On y voit que Mucha a commencé à par inspirer les années 1960, y compris pour des affiches psychédéliques de concerts de rock, puis l’univers des mangas, plus récemment, différents artistes contemporains se revendiquant de son style immédiatement reconnaissable. L’exposition inclut aussi des « bornes olfactives » que nous avouons humblement ne pas avoir remarquées.

Après avoir honoré par une monumentale rétrospective au Musée Fabre de Montpellier en 2009, puis par une exposition forcément moins ambitieuse au Musée du Luxembourg en 2018–19, l’artiste tchèque est donc à nouveau mis en avant, sous une forme encore inhabituelle. Rien ne remplacera jamais la confrontation avec les œuvres, cela va de soi, mais il serait dommage de priver quiconque d’un moyen d’aborder l’art, à condition que les spectateurs éblouis par ces projections murales ne soient pas ensuite déçus s’ils se retrouvent face à la réalité de créations nécessairement plus petites et moins brillantes.