`

Une production qui veut illustrer le livret

On sait les principes qui conduisent le travail d’Andreas Homoki sur le Ring. Après de nombreuses « lectures » du festival scénique wagnérien, avec leurs interprétations diverses, y compris à Zürich où Robert Wilson signa un Ring estimé mémorable ( ?) qu’on a vu au Châtelet au temps où le Châtelet existait, et après que les dernières en date, à Berlin comme à Bayreuth, eurent fait couler bien de l’encre, Homoki désirait revenir à l’histoire, la simple histoire, sans extrapolations ni débordements dramaturgiques. Le livret, rien que le livret…

Avec son décorateur Christian Schmidt, spécialiste des décors de grandes pièces plus ou moins bourgeoises, d’appartements à moulures de style XIXe, il conçoit le Walhalla comme un appartement générique qui serait boite à malices, livre d’images qu’on tournerait (le décor est installé sur une tournette), et qui à chaque journée depuis le prologue proposerait de nouvelles « fantaisies », depuis les jeux de lit des filles du Rhin lors de Rheingold à d’autres jeux de lit qui ferment Siegfried.

Livre d’images d’un décor qui change singulièrement d’allure tout en étant le même, c’est l’évolution de ce décor qui laisse au spectateur percevoir les évolutions et les accidents de l’histoire qui s’y déroule.

D’abord, l’histoire de Siegfried est vue comme nocturne : l’appartement gigantesque est en noir et blanc, sombre, avec de superbes jeux d’ombres conçus par les beaux éclairages de Franck Evin, lumières rasantes, jeux subtils de la lumière sur les héros.

Tout cela donne l’impression de feuilleter ces livres d’enfants qui en se dépliant ou en s’ouvrant font apparaître un décor construit, une chambre, des meubles. Des meubles qui ici sont surdimensionnés (meubles des Dieux qui sont partis, déjà ?), ou qui seraient vus par un œil d’enfant. J’ai irrésistiblement pensé, en voyant ce Siegfried juché sur son fauteuil de cuir renversé à Pinocchio face à Geppetto dans le dessin animé de Disney. L’idée est celle d’un univers de dessins animés qui serait à l’abandon, un univers squatté par Mime pour élever le jeune Siegfried. On a vu récemment des antres de Mime transformés en chambres d’enfants (à Bayreuth, mais aussi à Berlin), d’un Mime qui ne veut surtout pas voir son Siegfried grandir, pour mieux le manipuler et le dominer.

Il y a de cela ici, par exemple dans l’habit de Siegfried en pantacourt d’un ado mal dégrossi. Mais l’histoire de Siegfried est une histoire de libération, de maturation, de sortie de l’enfance : il a tout faux, Mime. Quand Siegfried forge Notung, il devient adulte, il sort de l’enfance, avec le beau symbole phallique qu’est l’épée forgée et toute raide.

Cette mise en scène qui refuse officiellement toute surinterprétation et laisse l’histoire se dérouler n’est pas simplement un beau livre d’images de contes de fées qu’on tourne. Le livret de Wagner, même pris à la lettre, n’est pas simple ou linéaire.

En un certain sens, ce Walhalla-appartement se rapproche du choix de Tcherniakov à Berlin du Walhalla-labyrinthe où tout se passe. Mais ici, l’idée dominante est tout de même qu’à mesure que l’histoire avance, non seulement les protagonistes s’emparent des murs qui furent de Wotan, mais ils les transforment, faisant de l’ex-monde de Wotan un espace de plus en plus réduit ou à l’abandon et occupant à leur tour chaque fois plus d’espace et plus de pièces.

Ici, lors de la rencontre du premier acte en Wotan et Mime, apparaît quelques instants la salle de réunion des Dieux, avec de vrais meubles, à l’échelle normale, comme si du Walhalla triomphant de Rheingold, c’était tout ce qui restait. Homoki ainsi épouse l’idée, évidente dans le texte, que le Crépuscule commence à l’annonce d’Erda dans Rheingold, et que la fin (Das Ende, das Ende), est annoncée, scandée par Wotan dans Walküre.

L’Anneau du Nibelung, ou les trois dernières journées des dieux.

Si Wotan dans Siegfried s’appelle le Wanderer, c’est qu’il n’est plus chez lui. Il est marginalisé et observe de l’extérieur ce que va faire un Siegfried imprévisible, même s’il lui a un peu balisé la route.

D’où cette vision d’un double Walhalla, abandonné, aux meubles renversés, squatté mais avec pour seule survivance, la salle des Dieux, vide, aux chaises en désordre, mais encore dans la lumière où l’histoire nous dit que Wotan se réfugiera, attendant la fin avec sa lance brisée, dans Götterdämmerung. Le dernier carré, en quelque sorte.

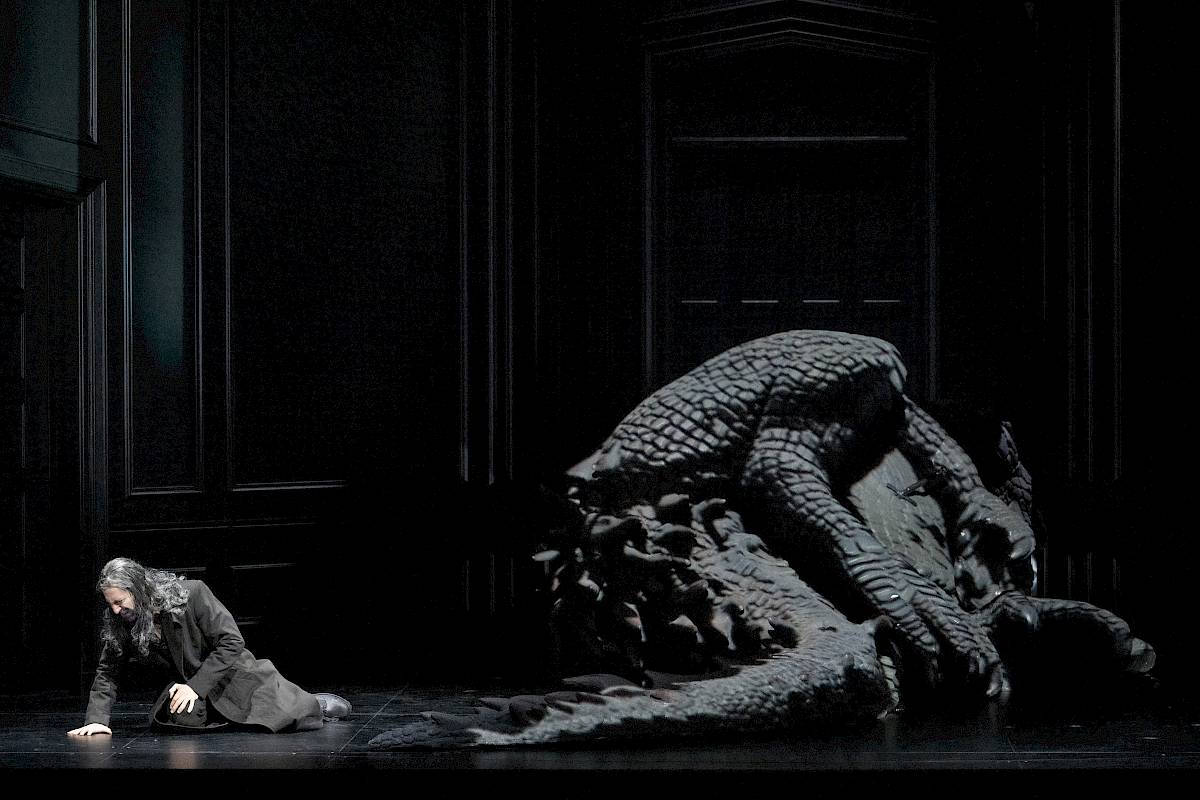

Dans ce cadre, vont défiler toutes les images traditionnelles de l’histoire du Ring, à commencer par l’ours qui arrive avec Siegfried, au deuxième acte le Dragon, un vrai dragon-qui-fait-peur… La représentation du Dragon a été résolue de diverses manières depuis un demi-siècle. Cela avait commencé avec Chéreau et son Dragon jouet à roulettes poussé par des machinistes, qui représentait le Dragon vu par Siegfried, c’est-à-dire sans aucune peur.

D’ailleurs certains spectateurs à l’époque étaient déçus « que le dragon ne fasse pas peur » comme si un dragon de théâtre devait faire peur au spectateur. Là Homoki très consciemment conçoit un dragon « plus vrai que nature », comme on n’en avait pas vu depuis longtemps, mais si conforme à l’imaginaire enfantin qu’il ne peut évidemment faire peur, mais seulement amuser. D’ailleurs le public glousse un peu quand on en voit la queue apparaître à l’appel de Wotan et Alberich. « Quand on parle du Loup, on en voit la queue » dit le dicton, ici c’est celle du Wurm, le ver, le nom employé dans l’œuvre (on n’entend jamais le mot Dragon, Drache, ce qui laisse encore de vastes espaces à l’imagination).

Troisième vision qu’on avait (presque) oubliée, sauf si on avait vu Die Walküre, le rocher de Brünnhilde, qui a d’ailleurs un petit air de parenté (en moins impressionnant) avec la météorite du Lohengrin de Mundruczó à Munich. Ici il s’agit d’un rocher de lave refroidie (elle était en fusion dans l’épisode précédent, et d’ailleurs les braises résiduelles sont encore visibles) au sommet duquel dort la Walkyrie.

Trois images traditionnelles, mâtinées de variations, avec au pied du rocher une tête de Grane (qui illustre le texte) et sur le rocher un petit arbre fragile et vert, allusion aux « larges branches du sapin » de la didascalie wagnérienne ou printemps d’une nouvelle vie , comme émergé par génération spontanée – on pense aux champignons de L’étoile mystérieuse de Tintin-. En continuant cet effet de météorite, on pourrait imaginer un rocher tombé du Ciel de Walküre ad-hoc pour que Siegfried en éteigne le feu. Après tout, Brünnhilde est chassée du Walhalla qui est quelque part dans le ciel, et elle en tombe pour rencontrer Siegfried. Elle se réveille terrienne et rien ne nous dit qu’elle l’était en dormant… Tout cela c’est notre imaginaire qui peut le construire, tout comme les anciens grecs imaginaient les Dieux sur l’Olympe, la plus haute montagne de Grèce, et donc la plus proche du Ciel.

Et sourions un peu : ce Siegfried interprété par Klaus Florian Vogt retrouve à trois mois de distance le rocher-méteorite que le Lohengrin interprété à Munich par le même Vogt gravissait. Vogt attirerait-il les rochers du Ciel ?

Parallèlement, et presque paradoxalement, certaines images sont moins « traditionnelles » : une forge presque invisible, quelques éclairs, quelques flammes discrètes, mais rien de spectaculaire.

L’Oiseau personnifié par Rebeca Olvera, fait penser en plus gracieux, mais moins spectaculaire à celui de Castorf, avec une fonction protectrice d'ange gardien quand Siegfried se blottit dans ses ailes accueillantes mais aussi avec la même fonction érotique qui doit éveiller (ou préparer au réveil?) les sens du jeune Siegfried. Homoki connaît ses classiques…

Enfin, l’embrasement sensuel du couple à la fin du duo ne se conclut pas sur ou à côté du rocher, mais dans une autre pièce où se trouve un lit (préparé par un Wanderer facétieux ?) sur lequel le couple va explorer l’amour pour la première fois. On retrouve le lit sur lequel folâtraient les Filles du Rhin de Rheingold, ici érigé en petit monument central du décor, qui laisse presque deviner la suite (la première scène de Götterdämmerung). Le lit ce n’est pas seulement le lieu de l’amour, mais aussi un symbole de foyer, de chez soi, d’installation d’une vie de couple au quotidien, tout ce qui volera en éclat au début du jour suivant.

Homoki propose donc une imagerie traditionnelle qui se mêle à un autre propos (on pourrait dire l’éducation érotique de Siegfried, qui apprend vite, de l’Oiseau au lit), d’autres possibles, une autre imagerie héritée non plus de nos contes de fées ou de la légende wagnérienne, mais de l’histoire des représentations scéniques, qu’Homoki a tout autant en tête.

Qu’elles viennent de notre imaginaire d’enfant ou de spectateur (c’est quelquefois la même chose), ces images sont séduisantes, sans aller trop loin, sans heurter l’histoire du Ring ni celle des représentations.

Qu’Andreas Homoki ait voulu par son travail rompre avec une vision « idéologique » ou « politique » du Ring est évident et déjà une dizaine d’années auparavant Robert Lepage avait tenté au MET la même rupture et revenir à l’imagerie, avec d’autres moyens.

Pourquoi pas ? Mais une nouvelle production doit apporter aussi non pas seulement un retour nostalgique, mais travailler à d’autres chemins. J’avais moi-même en son temps fait le voyage du MET pour aller avoir la fameuse production Schenk avec les décors de Günther Schneider-Siemssen, pour voir une grande production traditionnelle du Ring ce qui n’a rien d’iconoclaste, car un spectateur doit tout voir, ce que certains semblent oublier.

Ici on frôle la tradition, ou du moins on la sert médiatisée par un décor plutôt moderne, mais on ne voit pas ce qui nous en est dit. Un livre d’images superposées d’un double imaginaire des contes et du théâtre ? certes, mais après ? Mais encore ?

Dans un tel cadre, on aurait pu imaginer une direction d’acteurs novatrice, des idées de personnages. C’est esquissé mais cela ne va jamais jusqu’au bout.

On dit que Wagner a inventé la mise en scène. Il a d’abord inventé ou proposé le jeu des chanteurs, le fait qu’ils se regardent lors de longs dialogues alors qu’ils chantaient habituellement le plus souvent face au public, sur fond de décor en trompe l’œil. Avec les progrès techniques notamment des éclairages, on invente vite la profondeur, et donc aussi les déplacements, et forcément le jeu prend plus d’importance dans une œuvre où le texte précède la musique. La question du texte, c’est celle du théâtre.

Or, dans cette production, et c’est encore un paradoxe, on sent une esquisse de lectures des personnages un peu différente, mais qui reste à la surface des choses, dans que jamais le texte ne soit vraiment valorisé dans sa respiration.

Homoki ne travaille que rarement la direction d’acteurs, il s’intéresse plus au cadre, à l’espace, laissant les chanteurs s’en emparer pour approfondir leur jeu. C’était assez clair dans son Iphigénie en Tauride, où la magnificence du chant et de la musique suppléait, c’est aussi le cas dans son Lohengrin ambiance bavaroise-culottes de peau où d’une certaine manière l’habit fait le moine. Il n’y a donc aucun travail spécifique de mise en scène du texte, les chanteurs sont laissés à leurs pratiques habituelles, avec sans doute quelques indications générales sans plus.

Ainsi Mime, confié à Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, un des grands Mime d’aujourdhui, sinon LE grand Mime d’aujourd’hui, est-il paradoxalement moins « caractériste » que d’habitude, moins caricatural, presque plus digne, moins poltron. Il garde toujours ses qualités éminentes de diseur, son sens des nuances, de la couleur, ses suprêmes qualités expressives, son humour, mais avec un jeu moins débridé.

Le Wanderer n’est habituellement pas Wotan, c’est-à-dire qu’il apparaît souvent comme un Wotan fatigué, plus las, on le confie quelquefois à un autre chanteur que celui de Walküre, avec un timbre plus voilé, presque vieilli. Rien de tout cela ici, la voix claire, bien projetée, affirmée, autoritaire de Tomasz Konieczny s’affirme comme celle d’un Wotan, c’est très clair au premier acte face à Mime, ça l’est encore face au Siegfried du troisième acte, même si face à Siegfried cette autorité sonne d’autant plus creux. Il reste que ce profil d’un Wotan affirmé surprend à un moment où il est quelque peu en marge.

Troisième profil peu travaillé, celui de Brünnhilde, la plus traditionnelle qui soit : blonde, en robe blanche, on ne sent pas vraiment un travail de mise en situation du personnage, un vrai travail qui montrerait clairement les hésitations, les déchirures, les drames qui rendent ce duo si ambigu.

Dans l’ensemble, à l’intérieur du livre d’images les personnages ne nous disent pas grand-chose, ou surtout n’élargissement pas tant l’offre d’imaginaire. Et c’est dommage.

Revenir au livret et offrir un livre d’images, c’est le propos de Homoki, avec de belles images, de beaux éclairages et quelques exagérations (le dragon mort ressemble à une grosse volaille géante) et quelques moments poétiques (l’Oiseau, avec la complicité d’un Vogt vraiment tout à fait à l’aise dans le rôle d’ado attardé). Mais l’ensemble en reste là, une fois ouvertes les clefs de lecture assez évidentes.

La distribution

Plus intéressants le plateau vocal et la partie musicale, dans la mesure où par l’engagement et quelquefois la nouveauté de l’approche, ils contribuent à l’enrichissement de la mise en scène.

A tout seigneur tout honneur, le plus attendu était Klaus Florian Vogt qui abordait Siegfried pour la première fois.

Pour ce premier pas dans Siegfried, la salle de l’opéra de Zürich convient par ses dimensions (1100 spectateurs). C’est d’ailleurs une salle assez plastique parce que malgré ses dimensions, on y propose tout le grand répertoire, du Ring aux Meistersinger en passant par Die Frau ohne Schatten, qui ne sont pas des opéras intimistes pour ce type de salle…

Vogt, par la nature de sa voix, de son phrasé, des types de rôles auxquels ils nous a habitués (et notamment Lohengrin dont il est le titulaire quasiment obligé), ne pouvait être un Siegfried Heldentenor dardant des aigus ravageurs au milieu des étincelles d’une forge en action. Ce qui est la caractéristique de Vogt, c’est le lyrisme et le timbre très particulier, un peu nasal, juvénile, accompagné par un phrasé et une diction impeccables. Il a montré récemment qu’il pouvait affronter Tannhäuser sans grand problème, il a déjà fait Siegmund et le voilà donc face au rôle auquel peu de chanteurs se confrontent dans Wagner aujourd’hui. Les bons Siegfried se comptent sur les doigts d’une main.

Il faudra donc compter un doigt de plus avec ce Siegfried particulièrement intéressant et juste qui nous a été proposé là.

Klaus Florian Vogt ne force jamais ses moyens, et il est aidé aussi en cela par le personnage que lui sert la mise en scène. Un adolescent attardé, qui est en train de découvrir, et surtout de comprendre le monde adulte. La couleur toujours jeune de son timbre le sert particulièrement pour éviter toute brutalité, tout aigu hurlé, et garantir au texte fluidité, clarté, et couleur.

Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai pensé à Pinocchio et Geppetto, parce cet ado semble jouer avec tout, c’est aussi pourquoi il ne joue pas au forgeron monstrueux dans le chant de la forge, mais donne l’impression de s’amuser comme un enfant, avec une forge de type « mon petit forgeron » tout comme lorsqu’il affronte le Dragon, tel un héros de dessin animé, où qu’il est enveloppé confortablement entre les grandes ailes de l’Oiseau. A ce Siegfried jeune et tendre, correspond une voix toujours soigneusement posée et projetée, jamais forcée, toujours marquée par une diction impeccable : la technique dominée supplée souvent chez les chanteurs intelligents, à une voix moins volumineuse (combien avaient promis à Freni de s’écrabouiller en Aida, ou à Domingo dans Otello). Ici, rien de trop, mais en même temps il y a tout, dans un chant très présent sans jamais être spectaculaire, et qui dans le dernier acte, face à la Brünnhilde puissante de Camilla Nylund, tient largement sa place en un duo où l’on a l’impression très réelle que cette Brünnhilde est plus mature que ce jeune homme, qui n’est pas un jeune fou, mais un jeune homme qui découvre tout en un : l’amour, la peur, la vie en quelque sorte, tandis que la femme est en train de perdre tout son passé, son histoire, son statut et doit se reconstruire pendant que l’autre se construit tout simplement : en bref le couple est mal parti. Mais pour l’instant les deux vont vivre une sorte d’incestueuse promesse de l’aube qui sera on le sait assurance de crépuscule. Et Vogt est parfait en héros en construction, sans avoir rien du chien fou habituel, mais simplement avide de futur et plein de légitimes désirs. Il compose un personnage étonnant, plutôt sympathique, très naturel ce qui n’est pas le cas de tous les Siegfried (on pense à Tcherniakov…), et tendre aussi, ce qui est encore plus rare. D’emblée Vogt campe un personnage singulier, et en tous cas toujours vocalement présent, certes aux limites mais jamais en train de s’égosiller. Le type même du chant où la tête sert la voix.

Face à lui, Camilla Nylund déjà Brünnhilde dans Walküre affrontait la Brünnhilde de Siegfried, redoutable sur bien des points. D’abord parce que le duo est tendu, et qu’elle chante à froid pendant quarante minutes, terminant par un aigu souvent fatal. Ensuite parce que ce duo n’a rien du duo d’amour de Tristan ou de celui progressif et lyrique de Siegmund et Sieglinde dans Walküre. C’est un duo syncopé, pour Brünnhilde rempli d’hésitations, de tristesse, d’exaltations suivies de repli sur soi, de méditations : on se souvient de l’attitude très réservée d’Anja Kampe dans la vision de Tcherniakov.

Contrairement au personnage de Siegfried, où compte fortement la vision du personnage pour asseoir le chant et son expressivité, la mise en scène ici laisse à peu près Brünnhilde face à son destin. C’est une Brünnhilde classique, de blanc vêtue, telle qu’on l’a vue dans des tas de photos de mises en scènes antérieures, et qui est à peu près laissée à son chant, sans grandes idées scéniques (la descente du rocher… un peu caricaturale) : le chant de Nylund nous fait entendre que la voix a la puissance, l’énergie et l’intelligence voulues. Le rôle ne présente pas de problèmes vocaux particuliers dans cette salle. La voix est large, ronde, sans aucune acidité, sans difficultés à l’aigu, claire sur tout le registre et souvent intense. Il manque peut-être une touche personnelle que lui donnera sans nul doute la fréquentation du rôle dans d’autres visions scéniques, mais elle est d’emblée convaincante, lumineuse, solaire même. Un peu plus de jeu donnerait de la profondeur à la situation, mais quelle magnifique Brünnhilde.

Le couple est plutôt bien entouré, avec le Mime consommé de Wolfgang Ablinger Sperrhacke, ici peut-être un peu bridé, comme on l’a vu, mais au chant toujours passionnant, toujours intelligent et ciselé et l’Alberich rageur de Christopher Purves, vraiment aussi remarquable que dans Rheingold avec un soin particulier donné à la diction et au phrasé, qui chante avec une sorte de rage rentrée qui donne à sa prestation une belle tension permanente. Un bien bel Alberich.

L’intervention du Fafner de David Leigh ne manque pas de noblesse sans avoir la puissance intérieure de certains Fafner.

De même Anna Danik en Erda, qui donne à son personnage une sorte d’énergie peut-être excessive. La Erda de Siegfried n’a qu’une envie, c’est de retourner dormir (Hinab ! ‑Descends!- lui ordonne Wotan) parce qu’elle sait que tout a été dit, je n’ai pas trouvé qu’elle avait la profondeur impressionnante et expressive voulue.

Au contraire, ravissante composition pour Rebeca Olvera (qu’on a plus l’habitude d’entendre dans Rossini ou le bel canto aux côtés de Cecilia Bartoli) qui la veille chantait Clorinda dans Cenerentola et qui ce soir est le Waldvogel, l’Oiseau de la forêt aux belles ailes blanches enveloppantes dans une intervention globalement plutôt séduisante et très fraîche. Même si l’idée scénique est désormais assez commune, la voix est bien posée et l’intervention visiblement appréciée du public.

Enfin last but not least, le Wanderer de Tomasz Konieczny ne manque pas de qualités : la voix est puissante, claire, bien projetée, la diction impeccable. Mais justement, la question qu’on se pose toujours est de savoir si le Wanderer ne doit pas avoir une couleur différente du Wotan de Walküre et de Rheingold. Tcherniakov avait contraint le personnage en le faisant vieillir de plus en plus sensiblement. Ici on ne sent pas le personnage proche de la fin ou de la chute, à moins qu’il ait la noblesse insigne et définitive d’un Commandant de Titanic fièrement campé qui coule avec son navire. C’est l’impression que donne cette voix, qui donne au personnage un caractère impressionnant et qui en même temps tourne un peu à vide. C’est une voix sans taches, aussi bien que sans inflexions notables, sans beaucoup de couleurs qui traverse l’œuvre sans jamais ici nous émouvoir ou trop nous intéresser. Et la mise en scène du personnage ne contribue pas non plus à l’approfondir, on reste à la superficie des choses. C’est fort intéressant les livres d’images, mais derrières les images, il y a du sens : il y en a même qui psychanalysent les contes de fées((Psychanalyse des contes de fées, par Bruno Bettelheim)). On en est loin.

Direction musicale

Gianandrea Noseda aborde, on le sait pour la première fois le Ring. On connaît son vaste répertoire, italien certes, mais aussi russe, et sa capacité à embrasser puissamment la nature symphonique de certaines œuvres.

Avec un orchestre plutôt habitué à ce répertoire et dans une salle aux dimensions qui permettent des lectures fines, il a abordé l’œuvre notamment au premier acte sans vraiment soigner les équilibres plateau/fosse, avec un orchestre plutôt fort, c’est-à-dire dans cette salle trop fort, tout en maintenant à l’ensemble une clarté et une limpidité de lecture appréciables. Les lectures italiennes de Wagner des dernières décennies nous ont habitués à un Wagner souple, raffiné, théâtral sans jamais être brutal, c’est le cas aussi bien d’un Abbado, d’un Sinopoli, et plus près de nous d’un Gatti ou d’un Luisi qui ont été les prédécesseurs de Noseda à Zürich, au-delà des qualités intrinsèques des uns ou des autres.

Noseda qui pourtant fait référence à Bellini, est plus symphonique, peine à maîtriser les volumes dans une salle qui le demande, mais avec un bel éclat, un côté incisif intéressant, et des moments un peu excessifs comme le chant de la forge.

Les volumes et les équilibres sont bien plus maîtrisés dans les deux autres actes, plus fluides, plus lyriques aussi quelquefois, avec des moments dramatiques marqués (le Dragon) mais jamais excessifs et de fort beaux moments lyriques (le réveil de Brünnhilde extraordinaire dans le travail des cordes et aussi de vrais diamants sonores dans le duo). Noseda privilégie la transparence de la lecture et il est très bien secondé par la Philharmonia Zürich qui semble s’en trouver très bien. On sent aussi que sa vision va prendre de l’assise, et on peut supposer que la nette différence d’approche entre le premier acte et le reste ira en s’aplanissant. Reconnaissons que du point de vue des couleurs, de la mise en valeur de l’instrumentation et notamment des bois ou des cuivres (ah, ce dragon-tuba), mais aussi du velours des cordes, c’est déjà une très grande réussite, et on doit s’attendre à des très belles performances lors des représentations du Ring complet la saison prochaine.

On l’aura compris c’est davantage la performance musicale d’ensemble qui rend ce Siegfried particulièrement digne d’intérêt, sans que la vision scénique ne soit par ailleurs médiocre, mais ce n’est pas par elle que le spectacle tient. En ce sens, Andreas Homoki directeur d’opéra a gagné son pari, servi par la prudence d’un Homoki metteur en scène qui semble humer un virage dans les demandes d’un public qu’on cherche à reconquérir. Mais d’une part Zurich ne semble pas vraiment touché par la désaffection des foules et d’autre part le livret du Ring wagnérien est-il si innocent, linéaire, qu’on doive le lire au premier degré… déjà Wieland Wagner…

Le compte rendu de Wanderer est très intéressant. Il pointe un sujet pas toujours abordé : celui de la dissociation entre la mise en scène et la direction d’acteur. Clairement Wanderer décrit, et dans une certaine mesure, accepte la mise en scène de Homoki, les décors mais constate que la direction d’acteurs est …pratiquement inexistante. Qu’est-ce que cela signifie ?

Je serais passionné par une réflexion de Wanderer sur les différents aspects : mise en scène, décors / costumes / éclairage / vidéo, direction d’acteur, et DRAMATURGIE. J’ai donc abordé les chose sous deux angles :

1- J’ai repris la data base de Bayreuth : le dramaturge apparait avec le Ring de 2006 (Tancred Dorst) et évidemment Castorf et Schwartz. A lévidence pas de dramaturge chez les frères Wagner et pas non plus chez Chéreau. Ni d’ailleurs chez Jurgen Jurgens Flim, Alfred Kirchner, et Harry Kupfer. J’ai regardé l’apparition du dramaturge pour les autres œuvres :

a. Vaisseaux : depuis Gloger

b. Tannhäuser : 2011 depuis Baumgartner

c. Lohengrin : 2010 avec Neuenfels (pas avec Sharon)

d. Tristan : 2005 depuis Marthaler

e. Meistersinger : 2007 depuis Katharina Wagner

f. Parsifal : 2004 depuis C Schlingensif

Je me suis demandé si cela était lié aux « Regietheater » mais rien chez H Kupfer, G Friedrich, A Everding et H Müller… ??? uniquement une question d’organisation ? mais quel rôle ?

2- J’avais (très incomplètement) repris les mises en scène de la Walkyrie cet automne : Wieland Wagner (une visio en noir et blanc aidée de mon souvenir des représentations de 1967 à Garnier), Patrice Chéreau (en DVD), Franck Castorf puis Valentin Schwartz (à Bayreuth in loco) et enfin Dimitri Tcherniakov (en streaming). Je n’ai pas revu les DVD de Otto Schenk et de Harry Kupfer, dont mon souvenir est un peu lointain. Ce qui est frappant c’est la césure entre le « concept » (dramaturgie ?) de l’ouvrage, le décor et la direction d’acteur. Quelques idées :

a. Chez WW et P Chéreau le concept est différent puisque Chéreau conçoit une histoire politique et WW reste dans la ligne générale (disons pour faire plus moderne que R Wagner, comme l’équipe de Vienne avec G Mahler). Les deux sont des directeurs d’acteurs exceptionnels (même si d’une manière différente). Et pourtant, je ressens chez Chéreau la même dramaturgie que WW ; seuls les décors et les costumes sont différents. Dans mon souvenir c’est la même chose chez Kupfer (une époque, un environnement différent smais une direction d’acteurs remarquable), par contre chez Schenck c’est du classique fin du XIXème siècle et une direction d’acteurs inexistante.

b. Si on choisit un concept différent tels que Castorf, Schwartz et Tcherniakov, il est clair que la dramaturgie est effectivement fondamentalement changée. Par contre ce qui frappe c’est la direction d’acteurs : remarquable chez Castorf, voire exceptionnelle chez Tcherniakov, peu intéressante chez Schwartz.

On peut se poser la question de ce qui fait une bonne mise en scène. J’avoue que personnellement je ne suis pas passionné par le jus de cerveau de la « dramaturgie » mais que la direction d’acteur me parait fondamentale. Dans ce contexte je plébiscite WW, Chéreau (ou le jus de cerveau est désaltérant), Castorf (mais la lisibilité est altérée par un jus de cerveau trop épais), Tcherniakov ou je me moque du concept car le décor est aéré (contrairement à Schwartz) et la direction d’acteurs superbe. Je laisse de côté Schwartz et Schenck et je crains que j’aurais la même opinion pour Homoki, mais encore faudrait-il la voir.

Le Wanderer saurait il nous éclairer sur le « dramaturge » ?