Depuis quelques années, les musées français mettent à l’honneur la peinture napolitaine : on se rappelle en 2019 « Luca Giordano » au Petit Palais ou, un peu plus loin, « L’âge d’or de la peinture à Naples » au musée Fabre de Montpellier en 2015. Sans doute la nomination du Français Sylvain Bellenger à la tête du musée de Capodimonte aura-t-elle favorisé un rapprochement dont le Louvre bénéficie cette fois, avec cette exposition présentée comme une sorte de conversation entre musées, les institutions échangeant des visites de courtoisie, sinon sur un pied d’égalité – le Louvre peut se prévaloir d’une diversité dans ses collections que Capodimonte n’a pas – du moins en tant que parentes unies par une similitude de parcours et par de réels liens historiques. Et si notre musée national doit dans un avenir proche se montrer aussi généreux que l’est à présent l’établissement napolitain, il faut s’attendre non à ce qu’il se vide, mais à ce que s’ouvrent dans plusieurs de ses salles des trous béants comme il doit y en avoir actuellement sur les cimaises du palais parthénopéen. Capodimonte prête beaucoup : on reverra au Louvre des œuvres déjà admirées en France ces derniers temps – la Sainte Agathe de Guarino qui servait d’affiche à l’exposition de Montpellier, l’Apollon et Marsyas de Ribera ou la Madone du rosaire de Luca Giordano présentées au Petit Palais en 2019, et l’hiver dernier, le musée des beaux-arts de Rouen accueillait exceptionnellement la grande Flagellation du Caravage – sans parler des quarante chefs‑d’œuvre de Naples qui se promenaient au Texas en 2020 ou à Hong Kong en 2022.

Face à une telle surenchère, le Louvre se devait de proposer autre chose, d’imaginer un concept différent : pas question d’offrir simplement les splendeurs napolitaines, fussent-elles soixante ou cent, dans les espaces ordinairement réservés aux expositions du musée parisien. C’est à une opération de bien plus grande envergure qu’a mené la réflexion entreprise, et tout l’accrochage habituel des salles consacrées à la peinture italienne s’en trouve bouleversé. Depuis quelques semaines, les visiteurs avaient pu s’étonner de voir dans la Grande Galerie des toiles « masquées », dissimulées par un voile qui ne devait se lever qu’à partir du 7 juin : en effet, les pièces prêtées par Capodimonte sont accrochées au milieu des richesses des collections françaises qu’elles viennent en quelque sorte compléter.

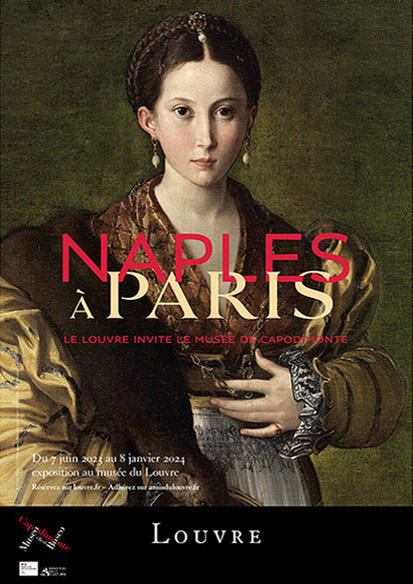

Précisons d’emblée que toutes les écoles italiennes sont représentées, et pas seulement la napolitaine : le Louvre en profite pour combler des lacunes qui restent plus ou moins criantes, malgré les efforts des dernières décennies. L’achat d’une minuscule huile sur cuivre du Parmesan avait fait grand bruit au début des années 1990, mais la visite de Capodimonte permet d’aligner trois grandes toiles du maître : sa célébrissime Antea de 1535, dont l’histoire de l’art ne nous a toujours pas appris qui pouvait bien être le modèle ; l’étonnant Portrait de Galeazzo Sanvitale, antérieur d’une dizaine d’années, dont le regard interroge tout aussi directement le spectateur, entre les frisures de sa barbe rousse et l’opulence de sa tenue vestimentaire ; et la beaucoup plus dispensable Lucrèce, peinte dans la dernière année de la vie de l’artiste.

A deux pas de la Grande Galerie, la salle des Etats offre en permanence un solide ensemble d’œuvres vénitiennes, mais on ne se plaindra pas que Capodimonte se soit montré généreux dans son prêt de toiles du Titien : l’admirable Danaé de 1545, ou l’étonnant Portrait du pape Paul III Farnèse avec ses petits-fils peint à la même époque mais auquel son inachèvement confère un aspect presque naïf, à la limite de la caricature. Les Florentins ne sont pas oubliés, l’exposition s’ouvrant sur la Crucifixion de Masaccio (artiste absent des collections du Louvre), manifestement conçue pour être vue en contre-plongée tant le visage du Christ semble s’y enfoncer dans sa poitrine.

Mais évidemment, Naples domine. Les œuvres de Colantonio (actif entre 1440 et 1470) seront sans doute une découverte pour beaucoup de visiteurs, tant elles se rapprochent davantage de l’art flamand que de la peinture italienne, tant dans leur représentation minutieuse des objets du quotidien que dans leur art du paysage – on remarque notamment, sur l’un des panneaux du grand Polyptique de saint Vincent Ferrier, une stupéfiante scène de naufrage. Le parcours s’achève sur trois toiles de Mattia Preti, calabrais vagabond, avec notamment un sobre Saint Sébastien, un Saint Nicolas plus tumultueux. Napolitain aussi, même d’adoption, Ribera dont on voit dans la Grande Galerie le Silène de 1626. Postérieur d’une quinzaine d’années, mais tout aussi napolitains, Le Pied-bot ou le Saint Paul ermite n’ont pas quitté les salles espagnoles où le Louvre les place en ne tenant compte que du lieu de naissance de l’artiste.

C’est une des limites du « dialogue » suggéré par l’exposition : il n’a pas toujours été possible d’accrocher les œuvres côte à côte ou face à face. Si la Pietà de Carrache prêtée par Capodimonte a bel et bien rejoint celle du Louvre sur le même mur, il n’en va pas de même pour le bolonais Guido Reni : de son Atalante et Hippomène, sublime composition sur fond crépusculaire, on nous dit qu’elle « fait magnifiquement écho à l’Histoire d’Hercule du Louvre », mais ladite Histoire se trouve un peu plus loin. On peut aussi s’étonner que la « démesure du baroque napolitain » soit illustrée face aux peintures de la galerie La Vrillière. Cela dit, on comprend qu’il n’ait pas toujours été possible, ni même souhaitable, de faire disparaître toutes les œuvres qui occupent d’habitude la Grande Galerie.

L’exposition se poursuit en fait dans deux autres lieux, superposés : la salle de la Chapelle et la salle de l’Horloge. Dans la première, est évoquée l’histoire du palais de Capodimonte, où le roi Charles de Bourbon installa la collection de sa mère Elisabeth Farnèse : à côté des peintures (un étonnant portrait par Greco, la Marie-Madeleine de Lanfranco ou la Charité du rare Schedoni) on y voit divers objets d’art, dont la production de la manufacture de porcelaine fondée par Ferdinand IV. Très loin de l’art italien, un retable de Joos van Cleve est également présenté, et l’on termine avec un Vesuvius d’Andy Warhol (1985).

La salle de l’Horloge adopte encore un angle d’approche, à travers quelques cartons de la Renaissance, autrement des dessins en taille réelle destinés à être reportés sur le mur où doit être peinte une fresque : deux soldats tracés par Michel-Ange et figurant dans la Crucifixion de saint Pierre, pour la chapelle Pauline du Vatican ; un Moïse devant le buisson ardent que Raphaël imagina pour le plafond de la Chambre d’Héliodore, également au Vatican ; du même Raphaël, le carton préparatoire d’une Vierge à l’enfant. Ces dessins sont rapprochés de ceux, à peine moins prestigieux, que conserve le Louvre.

Catalogue sous la direction de Sébastien Allard, Sylvain Bellenger et Charlotte Chastel-Rousseau, coédition Gallimard / musée du Louvre éditions, 320 pages, 200 ill., 42 euros