Valery Gergiev n’apparaîtra sur la Colline Verte que pendant la saison 2019, puisqu’un autre chef devait le remplacer dès 2020. C’était donc l’occasion ou jamais de capter ce spectacle. S’agissant de la première et de la retransmission en direct, il est clair que le spectacle est prêt mais pas encore rôdé, et que les répétitions en nombre limité avec le célèbre chef russe n’ont pas permis à la représentation de parfaire la partie musicale du spectacle, avec des décalages (notamment avec le chœur) et quelques problèmes en fosse. (Voir ci-dessous notre compte rendu de la première)

Évidemment, la magie de l’ingénierie sonore pourvoit à élimer sinon éliminer les problèmes.

Il était intéressant de voir quel « produit » final pouvait sortir d’une production qui se déroulait sur tout l’espace du festival, en salle, mais aussi dans le parc et pendant les entractes et qui utilisait abondamment la vidéo. La vidéo dans la vidéo ferait-elle bon ménage ?

Nous avons longuement rendu compte du spectacle et de cette mise en scène dans l’article que nous rappelons ci-dessous et bien évidemment il ne s’agit pas ici de se répéter. Tobias Kratzer montre que Tannhäuser est construit sur une opposition (d’ailleurs le titre Der Sängerkrieg le souligne) si l’on veut entre « amour sacré » et « amour profane », mais Wagner ne s’en contente évidemment pas, c’est bien d’abord d’une conception de l’art qu’il s’agit, un art normatif (la Wartburg) et un art libéré (ou alternatif) que représente Tannhäuser, un peu ce que Wagner se dit être, l’artiste de l’avenir contre le conformisme. C’est d’ailleurs une constante de ses œuvres que de montrer le héros qui d’une certaine manière menace un ordre, c’est évidemment Walther, dans Meistersinger, et sur la même problématique, c’est aussi Lohengrin, qui est structurellement l'autre, l’ailleurs, et c’est enfin Parsifal, qui passe par l’altérité (Kundry/Klingsor) pour comprendre le monde.

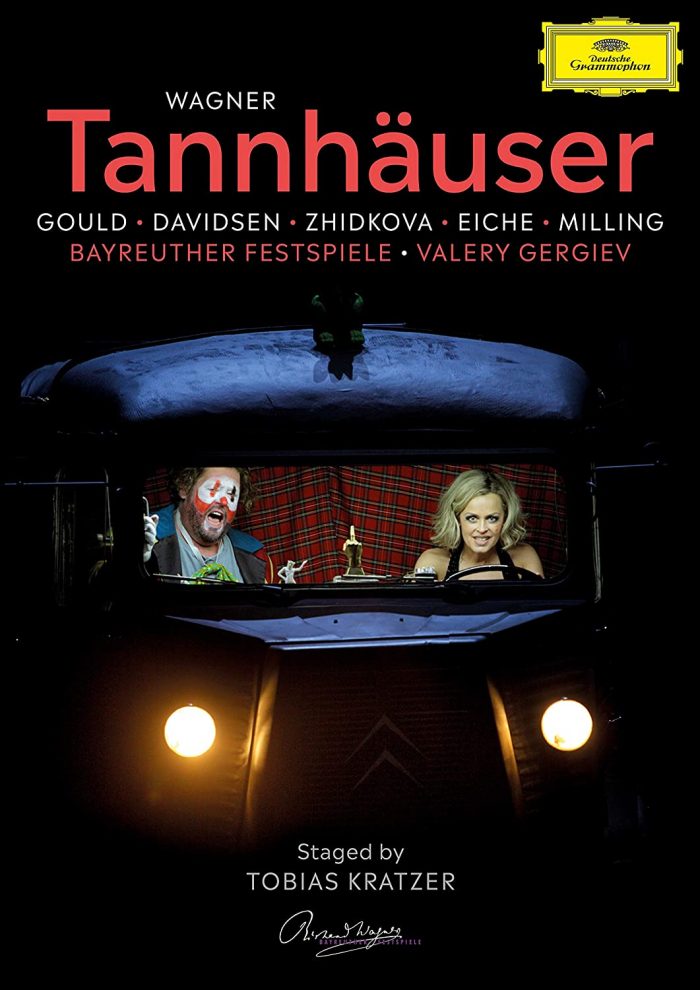

Alors Tobias Kratzer a construit le spectacle autour d’une expression de Richard Wagner quand il était ce compositeur en rupture : "Frei im Wollen ! Frei im Thun ! Frei im Genießen !“ (« libre de vouloir, libre de faire, libre de jouir » ) qui pose à la fois la question du comportement de l’artiste, mais aussi de l’homme, dans le contexte de la société ambiante. Il la pose de manière dialectique, montrant deux faces de l’art, d'abord l’art alternatif, Vénus, la marginalité, la performance underground, le road-movie dans ce qu’il a de subversif. C’est le Citroën type H, rappel de Marina Abramović qui circulait ainsi en Allemagne comme performeuse d’art corporel jusqu’aux limites du possible. Face à cette allusion, l'autre face, la Wartburg ou l’art dans les règles, l’art formaté ou contraint ((Ce qui n’est pas d’ailleurs la garantie d’un art médiocre, voir le théâtre classique français, ou l’art de jouer avec la règle)). Il pose au premier acte cette vie déréglée, avec une Venus performeuse, un artiste queer, Le Gâteau Chocolat et un nain, c’est à dire des exemples d’altérité face à une Wartburg personnalisée par le Festspielhaus de Bayreuth, avec ses pélerins-spectateurs, ce que Bayreuth est un peu, comme le disait Lavignac ((« On va à Bayreuth comme on veut…le vrai pèlerin devrait y aller à genoux »)). Le Festspielhaus devient le lieu de cet art fixé, voire fossilisé que Tannhäuser va mettre à bas.

Pour asseoir l’opposition, Kratzer avait montré à Bayreuth l’opposition actes (dans le Festspielhaus) et entractes (dans le parc avec la performance des trois marginaux au bord du petit étang dans le parc), confrontant le public aux deux visions : dans le DVD, cet aspect disparaît puisque c’est le spectacle in qui est montré et non le off, donnant à la mise en scène une linéarité qu’elle n’avait pas forcément et lui ôtant un peu de sens.

Kratzer utilise sans cesse aussi l’opposition scène/vidéo, dedans/dehors, scène/coulisses, c’est à dire des mondes en contraste , et ces oppositions très nettes en salle, ne sont pas toujours lisibles dans le DVD : c’est bien heureusement la supériorité du « direct » du « vivant » sur la reproduction.

Alors les deux premiers actes sont un tissage de plusieurs regards, plusieurs visions, avec une bonne dose d’ironie, de sarcasme, notamment dans cette vision d’un Venusberg déjanté là où le spectateur s’attend à une ambiance de maison close vaporeuse (rappelons-nous ce que disait Olivier Py du Venusberg et ce qu’il en a fait sur la scène de Genève il y a déjà quinze ans) ((Présence d’un acteur du porno en « tenue de combat » sur scène…)).

Le deuxième acte est plus complexe à cause de la présence d’Elisabeth, qu’on imagine une sainte descendue sur terre. Mais déjà chez Baumgarten (dans la malheureuse production précédente de Bayreuth), Elisabeth était non une sainte, mais une femme elle aussi traversée par le désir. C’est cette figure que retient Kratzer, au milieu du concours, troublé par la visite inopportune de Venus et de ses acolytes dans le bel ordonnancement de la cérémonie du concours (comme les acteurs de la Commedia dell’Arte dans l’Ariane à Naxos de Strauss), avec une Elisabeth qui aime et qui défend Tannhäuser, contre les autres, furieux et horrifiés.

À l’écran, entre le spectacle de la petite bande de Venus qui entre clandestinement au Festspielhaus à l’écran, celle de la salle de la Wartburg qui ressemble à une mise en scène des années 1920, et le jeu entre coulisses (vidéo) et concours (sur la scène), tout cela est virtuose certes, mais complexe à déchiffrer pour qui ne connaît pas le spectacle.

C’est au troisième acte qu’il y a résolution : après toute guerre, y compris le Sängerkrieg, l’univers n’est que destruction et désolation. La musique de Wagner à ce moment est l’une des plus déchirantes qu’il ait écrites. Bayreuth est détruit, la camionnette Citroën est une épave, et le monde est vendu : Le Gateau Chocolat, queer amusant des deux premiers actes, fait la pub des montres chic. Wagner a laissé place à Rolex (allusion évidente aussi à la manière dont la marque suisse utilise le genre et les vedettes de l’opéra dans ses pubs). On a dit que Kratzer réécrivait l’œuvre de Wagner ? Il ne fait en réalité qu’en tirer la substantificque moëlle ; Doit-on voir un hasard dans le fait que Wagner envisageait après Parsifal de reprendre Tannhäuser ? Il y a dans Tannhäuser un débat qui est pour Wagner le débat d’une vie sur la place de l’art et de l’artiste dans la Cité, mais aussi sur les comportements de l’individu (on ne reviendra pas sur les aventures personnelles de Wagner, et sur une vie qui ressembla quelquefois à un road-movie) : la question de la chair est un des fondamentaux de l’art et des artistes et il n’y a pas de hasard dans cette vision finale d’une rédemption où Tannhäuser qui tient le corps sanglant d’Elisabeth comme dans une Pietà, se voit partir sur les routes dans la camionnette, au volant (au premier acte, c’est Venus qui conduit), avec Elisabeth blottie contre lui… Kratzer montre simplement par là que l’œuvre d’art est une réponse adaptée aux questions de chaque époque, loin de détruire Wagner, il le magnifie en lui donnant une actualité frémissante.

Plus encore que la musique de Parsifal ou Tristan, la musique du troisième acte de Tannhâuser est d’une tristesse infinie, une sorte de vision de l’irrémédiable malheur humain. Seul Wolfram semble ne pas avoir été traversé par le désastre, il est certes triste et toujours amoureux, mais c’est le même qu’aux deux autres actes. Vision terrible de celle d’un Wolfram qui prend les habits de clown de Tannhäuser, trop grands pour lui, l’habit du marginal pour qu’Elisabeth se donne à lui d’une manière désespérée, comme par substitution, comme par déchéance suprême et désespoir fondamental, premier signe d’autodestruction, le deuxième signe étant son suicide immédiatement après où elle se vide littéralement de son sang, avec toute la symbolique implicite.

Revoir cette mise en scène, même ce qu’elle ne montre pas du spectacle total que c’était, fait souligner à la fois la complexité de l’œuvre et de la vision subtile et cultivée du metteur en scène, dont le travail a été très positivement accueilli, alors que les productions de Tannhäuser qui à Bayreuth ont marqué les esprits ne sont pas légion.

Moins favorablement avait été accueillie la présence en fosse de Valery Gergiev : on sait que l’orchestre n’avait pas vraiment apprécié la présence épisodique du chef . Et si en salle le troisième acte se sauvait, les actes précédents étaient marqués par de singulières approximations. On a gommé beaucoup de choses, mais le travail de Gergiev continue d’apparaître beaucoup plus réussi au troisième acte, mélancolique, déchirant et tendu, pas triomphaliste notamment à la fin. Pour le reste, il manque à cette vision une théâtralité, un suivi de la scène, une adéquation avec ce qu’on voit à l’écran. La direction manque de relief, reste souvent fade, plate, en tout cas bien loin de la flamboyance à laquelle Gergiev nous a habitués les grands soirs. Ce passage à Bayreuth était peut-être obligé pour le story-telling gergievien, mais ne sera pas un miracle musical.

On ne peut dire cela de l’équipe de chanteurs réunie, qui dans son ensemble montre une implication forte dans le travail scénique et musical. À commencer par Katharina Konradi, très poétique pâtre du premier acte, un de ces moments suspendus qui vont directement au cœur. Aussi bien le Gâteau Chocolat qui joue son propre rôle, désopilant autour de Venus (les vidéos sont d’une grande drôlerie), que Manni Laudenbach, dans le nain Oskar (allusion au Tambour de Günter Grass) vraiment déchirant au troisième acte.

Stephen Milling est un très bon Landgrave, mais on l’a entendu meilleur dans d’autres rôles.

Très engagée et incarnée la Venus d’Elena Zhidkova, qui est quelquefois aux limites vocales (partie finale) mais qui compose un personnage formidablement vivant, très différent des Venus habituelles, parce que presque « sympathique » (même si elle tue un policier) dans sa manière de vivre sa liberté et son être souriant au monde. Du coup, le chant en est transformé, vibrant, d’une criante vérité. Elle est sans doute celle qui épouse le mieux les intentions du metteur en scène. On aime son Venusberg…

Markus Eiche est dans cette mise en scène un Wolfram presque traditionnel, un peu effacé, en dehors de l’enjeu. Timide, sans vraie personnalité, ce Wolfram très bien chanté est vu comme une sorte de perdant, on dirait aujourd’hui un looser. Comme toujours, son chant est très contrôlé, avec une impeccable diction, très touchant.

Lise Davidsen, dont c’est la première apparition à Bayreuth, emporte tous les suffrages. Elle a d’abord une jeunesse intrinsèque qui tranche avec la maturité épanouie exprimée par la Venus de Zhidkova, ensuite la voix d’une insolente santé, très bien posée, en fait une Elisabeth particulièrement émouvante et juste : son final de deuxième acte est impressionnant de vigueur, de décision et son troisième acte est bouleversant. Une wagnérienne est née.

Face à elle, Stephen Gould en Tannhäuser qui revient au rôle à Bayreuth après avoir été bouleversant dans la production Arlaud (2004–2005) dirigée alors par un Thielemann survolté. Il a depuis été souvent Tannhäuser, il revient après des Tristan et des Siegfried qui ont donné à la voix un poids nouveau, une maturité autre. Ce Tannhäuser n’est pas le jeune artiste qui se jette dans l’avenir, c’est plutôt celui qui regarde le monde presque sans illusions. En ce sens l’habit de Clown-McDonald dans sa marginalité et sa tristesse intrinsèque convient à son chant et à son personnage. Le monde qu’il soit celui de Venus ou de la Wartburg, celui de l’art marginal ou de l’art « officiel » ne lui convient pas : chacun cherche sa voie…et il la trouve dans la projection fantasmatique finale, à laquelle on pourrait appliquer le motto de Wahnfried « Hier wo mein Wähnen Frieden fand » , sauf que la paix est aussi un fantasme. Rien n’est résolu, mais il va pouvoir peut-être créer, tel un Orphée nouveau.

Au total, et malgré les regrets exprimés sur la linéarité de la mise en scène moins lisible dans cet enregistrement qu’en salle, et la direction de Gergiev pas toujours convaincante, ce DVD reste un témoignage d’un grand spectacle et de très beau chant wagnérien, juste, incarné, engagé. On ne peut qu’en conseiller l’acquisition.