Les retours de Salonen dans la fosse de l’Opéra de Paris, dix ans après son Tristan, et un an après son Barbe-Bleue, ne sont jamais de petits événements. On le sait, Paris attire (certaines des) grandes voix et (certains des) grands noms de la direction scénique. Elle aime en débattre, comme elle adore s’étriper sur les mérites comparés des directions générales de l’institution. Et quand parle-t-on baguette ? Peu, pas assez. Surtout – mais c’est l’œuf et la poule – parce qu’on n’en voit guère que de seconds couteaux, pour l’opéra, comme, ce qui est certes plus ordinaire, pour le ballet. Pourtant, le seul fait de remonter le Sacre de Pina Bausch, ballet des ballets, devrait justifier systématiquement le recours à l’un des cinq chefs dont l’aura dans cette partition est la plus forte. Ce devrait être comme diriger Parsifal à Bayreuth ou Don Giovanni à Salzburg. Le fait que le Sacre, davantage qu’un monument opératique, mène depuis sa création une vie autonome au concert, autant sinon plus riche que celle au ballet, renforce encore cette logique. L’enjeu considérable de cette série était bien la rencontre de deux institutions interprétatives : le Sacre de Bausch ; le Sacre de Salonen (comme, certes avant de devenir cultes, ceux de Béjart et Boulez s’étaient rencontrés à Salzbourg). L’Opéra de Paris a voulu faire coup double en recrutant Salonen à Garnier pour cette série et à Bastille pour la reprise du De la maison des morts de Chéreau. Abondance de luxe ne nuit pas, surtout quand il est si rare d’applaudir un chef de cette stature à l’opéra, mais le conflit de calendrier a contraint à composer : Salonen ne dirigeait que les cinq premières des quatorze représentations, laissant la place à Benjamin Schwartz pour les suivantes et enchaînant avec Janáček. Pour ce qui était mon troisième Sacre d’EPS (après Londres 2011 et Paris 2013), j’assistais à la dernière de ces cinq soirées.

Joyau du legs chorégraphique de Balanchine, Agon est une pièce délaissée au concert (y compris, semble-t-il, par Salonen, qui ne l’avait pas retenu pour son anthologie au disque), qui mérite qu’on s’y attarde pour des raisons proprement musicales (ce dont avaient témoigné fort bien Welser-Möst et le Cleveland Orchestra il y a quelques années à Pleyel). On a tôt fait de la résumer : la pièce sérielle de Stravinsky. Elle l’est, certes, dans le sens où le mouvement lent du 12e Quatuor est la pièce sérielle de Chostakovitch, parce qu’on y trouve du matériau sériel. Ce sont pourtant des œuvres qui non seulement “sonnent” tonales, mais, bien jouées, offrent chacune à leur manière un lyrisme d’une grande tendresse, loin de l’image de sécheresse spéculative. Salonen y met en valeur les facultés d'orfèvrerie bien connues de l’orchestre de l’ONP, qui ont ici à sertir du détail à un degré peu commun – alliages de bois et d’harmoniques de contrebasses, cors et piano, jeux d’échos… Le supplément de sensualité, qui est d’âme ici, est au rendez-vous, en particulier dans le pas de deux final et la coda. Dans le pas proprement dit, les cordes solistes s’illustrent par un jeu d’une grande expressivité (le violon d'Eric Lacrouts, d'une individualité certaine), aux poignants accents schönbergiens, tandis que dans les quatre trios Salonen insuffle au simulacre de fugue une admirable énergie. La puissante intemporalité de la chorégraphie, cohabitation de l’épure absolue de la scène et d'une exploration stylisée des pas classiques, s’impose d’elle-même dans un tel écrin sonore. Lequel, loin d’illustrer le concept douteux de “ballet dodécaphonique” ou “cubiste”, crée avec sensibilité un espace formel où le fantasme, la liberté d’imagination pour le spectateur sont pleinement possible. Au fond, par la collaboration dansée, Stravinsky y réaffirme sa vision de l’idéal classique, qui ne se définit pas par un quelconque style "néo" ou pastiche, mais simplement par l'autonomie radicale du matériau, sa disponibilité à incarner ceci ou cela. Dans cette représentation poétisée de la performance, du sport élevé à la sphère symbolique, la relative timidité de la jeune garde des étoiles de l’ONP a été soulignée, les vrais amateurs de danse ayant logiquement été frustrés d'un caractère plus affirmé, surtout dans les relations internes au Pas de trois. Pourtant, ce mélange de froideur technique et d'application comme innocente participe d'une certaine manière au propos esthétique. Dans cet environnement assez éthéré de gymnase, la mâle présence, aussi racée et athlétique que mûre de Karl Paquette, rétablit à elle seule l'équilibre en faveur de la gravité du triptyque final.

Il est curieux que les divers essais du programme de salle n’aient pas fait état du rapprochement le plus évident entre les deux premières parties du spectacle, alors que Salonen lui-même a toujours défendu la dimension physique et de performance de son double métier d’interprète et de compositeur. C'est pourtant a priori le seul lien véritable unissant une pièce de si peu de notes à une autre de tant. Souvent discutable dans ses facilités discursives, la musique de Salonen est par excellence musique d’interprètes, au sens le plus contemporain mais aussi romantique (ce qui l’inscrit, bon gré mal gré, dans cette époque musicale dont il a aussi su, sans sectarisme, dénoncer les excès dogmatiques) : celui de l’esthétique de la virtuosité, de l’adoration de la difficulté, comme sujet émancipé de l’acte tant créateur que de performer. Son Concerto pour violon fait partie des partitions qui, lors de sa création au Châtelet (Présences 2011) avaient produit une impression favorable, en dépit de la prégnance de divers tics et signatures qui peuvent agacer : usage envahissant de la batterie (même si la recherche d’intégration de celle-ci au rythme harmonique de l’orchestre est réelle et ne se contente pas de singer le rock), et effet de fondus-enchaînés de textures par aplats sonores qui sentent, disons, le métier (plus celui du chef-compositeur que du compositeur qui dirige). Mais quel métier ! Six ans plus tard, l’impression d’imparable efficacité demeure, comme pour son autre grand concerto (pour piano), ou Foreign Bodies notamment. Il est vrai que le premier mouvement, qui est peut-être celui qui dégage la plus forte unité expressive par sa relative austérité d’écriture (sa manière de toccata) est aussi celui où l’écriture de Salonen se rapproche nettement de la manière mûrie de Lindberg, avec son usage continu de guirlandes virtuoses à des fins de transformations harmoniques et de textures, entrecoupées de généreuses reprises de souffle. Le rythme typique en est familier, surtout dans les oeuvres concertantes de chacun des deux compositeurs : ce sont des dizaines de notes très rapides suivies d’une ou deux très longues, et l’ensemble dessine des sortes de grands traits sonores, qui réclament de prendre du recul temporel dans leur écoute, pour les relier entre eux. Là est la dimension d’abstraction, qu’il ne faut pas sous-estimer, de cette musique qui ne semble sinon que bavarde.

La question de l’adaptation au ballet est un passage obligé, même si dans la musique d’aujourd’hui il est toujours facile, au moins rhétoriquement, de trouver une manière d’y répondre positivement. Ici, en dehors du second mouvement, le caractère de danse ne va pas de soi (le Dichotomie pour piano de Salonen serait une expérience amusante), mais en revanche, comme dans une bonne partie de l’oeuvre du compositeur, la forte dimension cinématographique, au sens où le mouvement (ou le paysage) sont des composants presque thématiques de la musique, constitue un terreau favorable à la danse. Jusqu’au troisième mouvement, la proposition de Saburo Teshigawara a le mérite (si l’on met de côté des considérations morales qui sont de facto minimisées par la participation du compositeur au projet) d’apposer une dimension narrative aux variations de climats de la partition. Le parti de faire d’une danseuse l’alter ego du violon, tantôt virevoltant, tantôt tremblant et menacé d’écrasement par des puissances menaçantes dansant autour d’elle, n’est certes guère original. Mais il est traité avec force. C’est quand la musique se fait moins illustrative et plus introspective que la chorégraphie perd de sa nécessité et peut s’apparenter à un remplissage plus proche de l’art plastique. La danse et sa musicalité important moins que l’utilisation de l’espace et la foisonnante caractérisation coloriste, dont les références apparentes aux codes du cinéma d’horreur oriental donne un contrepoint inattendu au trait californien de la musique. Il est certes permis de trouver cette esthétique vulgaire, et surtout mal à propos à la suite de Balanchine. D’une certaine manière, la façon qu’a la musique de Salonen de ne pas se faire passer pour plus sérieuse qu’elle n’est dédramatise cet enjeu, et l’ensemble, en dépit de son ambiance de jeu vidéo sanguinolent, se vit comme un interlude sportif, roboratif. Akiko Suwanai, dans un exercice délicat mais certes rôdé à la cinquième représentation, est d’une solidité granitique tout au long du parcours d’obstacles, et sa sonorité ne perd jamais de sa plénitude. Il est difficile de comparer vraiment leurs appropriations de la partition au vu de l’écart de contextes, mais sans doute Leïla Josefowitz, dédicataire et créatrice de l’oeuvre, parvenait-elle à une incarnation plus puissamment lyrique, en particulier dans les deux derniers mouvements.

Le Sacre se présente presque d’un bout à l’autre dans une robuste assurance instrumentale (des faiblesses et scories avaient été relevées lors des premières soirées, guère décelables pour cette cinquième). Salonen laisse à Schwarz un outil de travail parfaitement fonctionnel. Il serait intéressant de regarder ce qui sera perdu (ou gagné, après tout) lors des représentations suivantes. Car le chef a pris sa tâche à coeur, et ne s’est pas plus ménagé que pour une version de concert de l’oeuvre. Sa signature, et d’abord sa trace dans le son d’orchestre, perceptibles dans Agon, est évidente ici. L’habituelle transparence et douceur générale de l’orchestre subit une sorte de viol et laisse place à des textures brutes, burinées, creusées, laissant en quelque sorte la nature opérer et rééquilibrer, par rapport à l’effectif de concert, la polyphonie en faveur de la petite et de la grande harmonie – en particulier des cors, très exposés et occasionnellement pris en défaut. Il est à noter que Valery Gergiev, en fosse et à effectif de cordes comparable (une petite quarantaine), avait plutôt tenté de recréer une tissu sonore “confortable” – au point de dénerver son orchestre, et avec lui les chorégraphies de Nijinsky puis de Sasha Waltz. Salonen se situe davantage dans la filiation de Boulez à cet égard, avec notamment une première partie d’une grande alacrité, aux arêtes dures, aux frottements de timbres rudes (valorisant par contraste l'extrême délicatesse de l'introduction du deuxième tableau (extraordinaires trompettes !). L’introduction du I, en revanche, est un peu timide, avec des plans trop fondus (on aime toutefois le hautbois précis et élégant de Jacques Tys), et une pulsation trop discrète. Mais à mon sens, celle-ci comme une bonne partie du premier tableau n’ont jamais été la meilleure part du Sacre de Salonen, qu’il s’agisse de ses studios londoniens et californiens, ou des récents concerts avec le Philharmonia. Volontairement ou non, le finlandais présente toujours l’œuvre comme une montée en tension quasi rectiligne, qui a pour principaux attraits de proposer souvent une vertigineuse entame de second tableau, une effrayante Action rituelle des Ancêtres (avec son ralentissement si personnel sur la reprise du thème par les cors hurlants, qu'il dirige comme une mélopée s'avançant des lointains), et une danse sacrale mémorable. Ces attentes sont ici comblées delà les espérances, notamment dans une danse magistralement architecturée d’un bout à l’autre, dosant savamment l’aspect de transe et la dimension projective, calculatoire de la progression, le brûlant et le glacial. Salonen obtient même de la vingtaine de violons l’exploit de passer le mur sonore pour l’ultime crescendo, pour un chant du cygne poignant de l’élue.

Le relatif reproche conséquent n’est pas du tout un défaut de tension dans le premier tableau, mais une dimension univoque dans la façon de tendre. La concentration de trajectoire imposée est telle qu’une partie de la variété de caractérisation des numéros est quelque peu arasée. Mais cette vision extrêmement intégrée(et pour partie radicalisée, ce qui était déjà net au concert du centenaire au TCE), qu’a toujours défendue Salonen, se marie assez bien avec le récit de Bausch, dont la dimension narrative est des plus cursives, et laisse peu de place aux changements de climats. Il n’y a pas à faire d’efforts pour se convaincre que cette danse et cette direction se marient à la perfection, car les deux ont pour principal souci l’inexorable, la fatalité de l’issue, et moins la picturalité, qu’il s’agisse de celle du thème mythique ou de la musique elle-même. La vision du rite sacrificiel de Bausch exprime toute entière sa dimension pulsionnelle la plus violente et meurtrière – celle du groupe meurtrier de l’individu – sans guère laisser de place aux aspects plus oniriques ou pastoraux. On peut ainsi trouver une raison d’être chorégraphique annulant la seule véritable réserve qu’inspire la direction de Salonen, qui est en fait un défaut… de décontraction, dans la façon de faire chanter, phraser et respirer l’orchestre dans le premier tableau, et singulièrement dans le long développement de Jeu des cités rivales (dont Mikko Franck, il y a deux mois, avec sa direction plus hautaine et austère, montrait l’envers lyrique, voire liturgique, à l’instar d’un Temirkanov), qui paraît au concert passer trop vite, trop fort, trop lancé dans une course à l’abîme et concentré sur la performance physique (c'est vrai aussi de Cortège du Sage, même s'il s'agit ici davantage de savoir à quel degré lire le texte dans son ultra-violence). De fait, et alors que Salonen aura soixante ans à la fin de cette saison, sa direction n'a presque rien cédé en don corporel de soi, un investissement unique au monde en ce qu'il ressortit précisément plus au ballet qu'au cliché du mime symphonique forcené. On peut ne pas aimer ce que Salonen fait entendre, mais jamais on ne pourra questionner l'authenticité de cette manière, qui est sui generis. Spectacle en soi, elle n'est en rien pour le public. Qui d'ailleurs, pour l'essentiel, ne la voit pas ici.

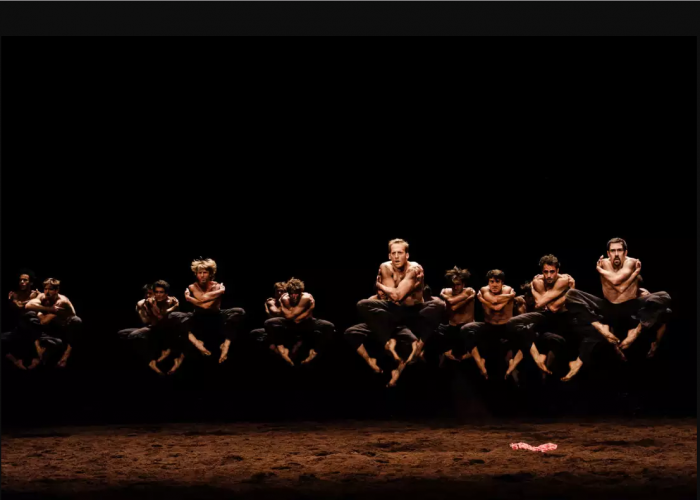

L’efficacité est en revanche toujours imparable sur d’autres passages clefs, comme l’arrivée sur l'oraculaire accord initiant le Jeu du rapt (et encore plus la clôture tétanisante du même) , où la conduite à terme de la Danse de la Terre, dont, fidèle à son habitude, Salonen laisse baver comme personne le dernier temps (ce qui est presque strictement le texte, si l’on tient compte de la résonance naturelle des cuivres) : c’est surtout la ponctuation naturelle du sommet de la progression par tons des tubas et bassons, que le chef fait émerger du magma sonore avec le caractère d’un Léviathan. C’est enfin une manière d’arrêter le son qui crée en soi un climat particulier à l’attente du second tableau, et s’enchaîne parfaitement avec le brouhaha des respirations harassées des danseurs durant celle-ci. On est frappé enfin, et surtout, par la conduite à fleur de peau des Rondes, en symbiose absolue avec la puissance bouleversante de celles tournant en plateau. Dans ce numéro, le ballet bauschien paraît plus être dansé qu’il ne danse, exprime moins qu’il n’est réceptacle, tout de piété, d’une force inhumaine qui l'écrase. Et qui peut décider, sur une noire et un appel de percussions (le déchaînement soudain à 53) de renvoyer hommes et femmes, littéralement, face contre terre. Cet instant, sans doute le plus emblématique du Sacre de Bausch, garde une force suggestive incomparable par sa simplicité, et vécu au niveau de la scène, procure une indicible émotion.

L’alternance des élues de cette série met en regard deux générations. Celle des étoiles confirmées, choisies par Pina Bausch elle-même, Eleonora Abbagnato et Alice Renavand ; et celle de danseuse de moins de trente ans, pour deux prises de rôle, celle de la fraîchement étoilée Léonore Baulac, et de la première danseuse Valentine Colasante. Renavand est la dernière élue de Salonen. Si cette critique s’interdit d’être de danse, cela ne l’empêche pas de témoigner de la présence sans aucun doute spéciale de cette élue mémorable, ce qui n’est jamais qu’une confirmation de ce que des commentateurs avertis peuvent en dire : une fragilité intense et unique dans l’expression, qui a beaucoup à voir avec ce visage eurasien si singulier, qui pour ceux qui ont la chance d’être assez près pour en distinguer les traits, impose à lui seul une nécessité tragique. Dans sa danse sacrale bien sûr, mais dès la réception de son habit rouge dans les Cercles mystiques des adolescentes, profondément touchante, et magnifiée par le climat d’outre-monde créé par Salonen. Les partis pris esthétiques de direction ou de chorégraphie s’effacent en ces instants hors temps, et ne reste que le choc de l’œuvre, et l’illusion réussie qu’elle nous vient bien du fond des âges.

C'est un spectacle que j'aimerai bien apprécier. Merci d'avoir partager vos impressions et d'avoir réaliser ce petit compte rendu. J'ai encore plus envie d'y assister.