Avec sa nouvelle exposition, le musée Guimet compte bien élargir son public au-delà des amateurs d’art asiatique qui sont déjà familiers de ses salles. Pour être dans l’air du temps, à l’heure où acupuncture et méditation sont entrées dans les mœurs occidentales, la manifestation qu’il propose n’oublie pas de réjouir l’œil de l’esthète, puisque cette évocation des différentes médecines du continent passe avant tout, mais pas seulement, par la présentation d’œuvres d’art.

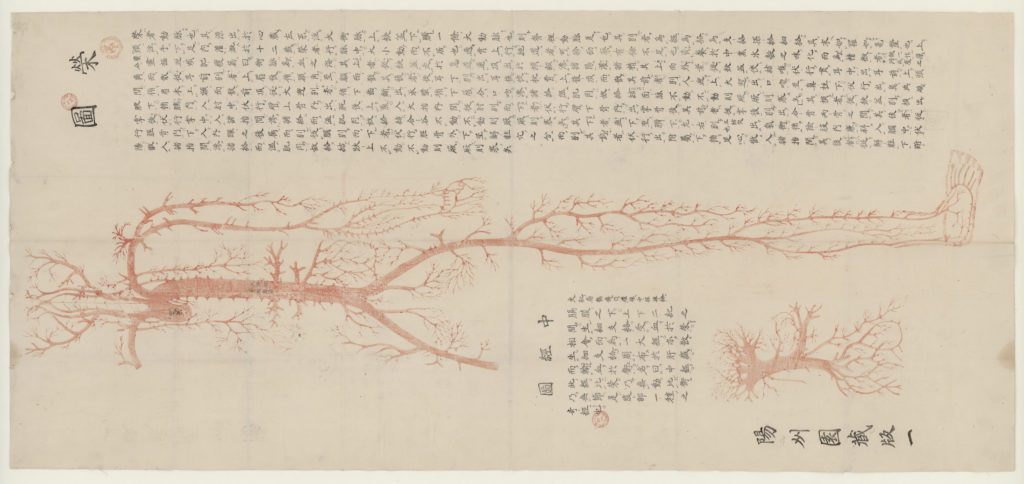

Parmi les différents objectifs de cette exposition, le souci pédagogique se manifeste clairement dès la première salle, qui précise les trois grandes formes de médecine qui ont, historiquement, coexisté en Asie. En Chine, c’est le légendaire Huangdi, « l’empereur jaune », qu’est attribué un ouvrage réunissant les conceptions fondamentales concernant le corps humain, ses maux, et les remèdes à lui appliquer. Le qi, souffle vital, circule dans les douze « méridiens » parcourant les principaux organes. Il convient de maintenir l’équilibre de ce qi et du sang au sein du corps, comme le symbolisent également le yin et le yang. Au Tibet, le fondateur de la médecin serait un nommé Yuthog Yonten Gonpo, au XIIe siècle, son livre Les Quatre Tantra (traités évoquant l’anatomie, le diagnostic, et la thérapeutique) empruntant un certain nombre d’idées aux pays voisins, notamment à l’Inde, où l’Ayurveda constitue une science religieuse dont les principales théories rappellent étrangement la théorie des humeurs développée en Occident dès l’antiquité : en Inde, elles ne sont pas quatre, mais trois – le vent, la bile et le phlegme, avec leurs divinités respectives. L’équilibre souhaitable entre ces trois composantes peut être perturbé par l’alimentation ou diverses influences extérieures, naturelles ou surnaturelles.

Cette présence du divin dans la médecine inspire la seconde salle du parcours. Après les manuels de massage, « paysages intérieurs » (cartes mentales du corps) et autres représentations du corps humain avec les différents points où la médecine peut intervenir, viennent en effet les effigies de ces dieux et déesses dont était censée dépendre la santé des faibles mortels. De manière assez étonnante pour nos yeux européens, les personnages les plus terrifiants étaient aussi les protecteurs les plus sollicités : la « terrible Mariyammai » pour se garantir de la variole, ou le dévoreur Za-byed, dont on déposait des boulettes de nourriture dans la gueule de la statue avant de les donner aux malades qui pourraient ainsi être purifiés et guéris. Dans le monde bouddhiste, les bodhisattvas comme Avalokiteshvara intercèdent au profit des humains en danger, notamment les femmes enceintes (on remarque la superbe statue en porcelaine blanche de Guanyin, XIIIe siècle). Au Japon, les arhat, vénérables gardiens de la connaissance, assurent des relations harmonieuses entre la nature et notre organisme. A l’extrémité de cette salle, deux sculptures se détachent du lot, par leur sobriété autant que par leur sérénité : il ne s’agit plus de divinités, mais de la tête du roi khmer Jayavarman VII et de la statue de son épouse, ledit souverain étant connu pour avoir fondé au XIIe siècle des hôpitaux accessibles à tous, dont le fonctionnement est décrit en détail sur leurs stèles de fondation.

On entre encore un peu plus dans le vif du sujet avec l’enfilade de salles consacrées aux soins et à la pharmacopée. Là encore, il convient de souligner que l’exposition ne prétend pas à l’exhaustivité, et que son propos se fonde avant tout sur la possibilité de donner à voir des œuvres d’art inspirées par les pratiques de la médecine asiatique. En témoignent deux stupéfiantes miniatures mogholes, l’une portraiturant « Shackshoon », jeune Indien atteint d’une malformation congénitale qui fut exhibé à la cour d’Angleterre, l’autre représentant « La mort d’Inayat Khan », l’agonie du trésorier général de l’empereur Jahangir, victime de son addiction à l’alcool et aux opiacés. En matière de diagnostic, si la palpation du pouls est pratiquée dans tous les pays d’Asie, la palpation du corps était rare car peu compatible avec la pudeur imposée par certaines religions. On lui préférait la faciomancie, l’observation des traits du visage. Quant aux traitements thérapeutiques, l’acupuncture est bien entendu la plus connue en Occident, mais il faut aussi mentionner la moxibustion, qui consiste à faire chauffer des bâtonnets d’armoise (appelés moxa) pour les appliquer ensuite sur les points-clés du corps. Parmi les substances médicamenteuses, on remarque le recours aux fleurs de lotus séchées comme hémostatique, et aux « champignons de longévité » (lingzhi), ceux-ci étant pris comme motifs décoratifs dans l’art chinois, sans oublier les animaux aux vertus éprouvées – geckos écorchés ou serpents séchés – ou les gros radis blancs (daikon).

On en arrive ainsi aux massages, et aux pratiques comme le yoga ou le tai chi. Est alors ménagée une pièce destinée aux visiteurs qui, entre deux statues de Bouddha, souhaiteraient s’essayer à la méditation, guidés par la voix – who else ? – de Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français, qui explique comment à l’écoute de son souffle.

Les dernières salles sont consacrées aux soins de l’âme, où l’on s’éloigne de plus en plus de la médecine telle qu’on la concevait jadis en Europe. Il est d’abord question d’astrologie, avec des représentations des divinités associées aux planètes, avec les signes du zodiaque chinois. Les patients consultent donc successivement un médecin, un astrologue puis, si besoin, un exorciste. A la prévention des maux s’apparente l’usage de toutes sortes d’amulettes et talismans, en particulier pour protéger les enfants, avec ces « cadenas d’âme » censés éviter que l’esprit des plus jeunes soit dérobé par des démons, les chapeaux, chaussures ou gilets également destinés à éviter les maladies (voir la « chemise talismanique » indienne du XVIe siècle, où sont calligraphiés en caractères minuscules des sourates entières du Coran). Un espace est réservé au chamanisme coréen et à ses accessoires (masques, tambour…) ; un autre à la pratique théâtrale de l’exorcisme, véritable spectacle public qui peut impliquer toute la population d’un village, comme c’était le cas au Sri Lanka encore récemment.

En conclusion, les influences réciproques des médecines occidentale et orientale sont présentées à travers une bibliothèque d’ouvrages écrits par les spécialistes de l’une sur les praticiens de l’autre, « dialogue des contraires » qui débouche parfois sur des innovations comme l’électropuncture, et invitation à une meilleur communication entre experts, pour éviter que soient à nouveau stigmatisés des innocents tels que le pangolin…

Catalogue en coédition Musée national des arts asiatiques – Guimet / inFine, 288 pages, 220 illustrations, 37 euros