Pour les lecteurs qui n’auraient pas lu les analyses de Siegfried et Götterdämmerung dans Wanderersite, nous renvoyons à la première partie de l’article sur Siegfried intitulé « Une approche générale qui tranche avec les autres grandes mises en scène » (https://wanderersite.com/opera/__trashed/)

Rheingold, c’est le temps de l’optimisme et de l’espoir, celui de la (relative) jeunesse des protagonistes, enfermés dans cet espace-monde qu’ils ont créé, et que j’ai écrit ressembler par son plan à quelque chose comme la Domus aurea construite par Néron à Rome.

Quand on pense Néron on pense immédiatement au « monstre naissant » du Britannicus de Racine, et il y a quelque chose de monstrueux dans ce Rheingold.

Et quand on pense à ce que Tcherniakov fait des journées qui suivent, on est d’autant plus attentif à la manière dont est géré ce prologue.

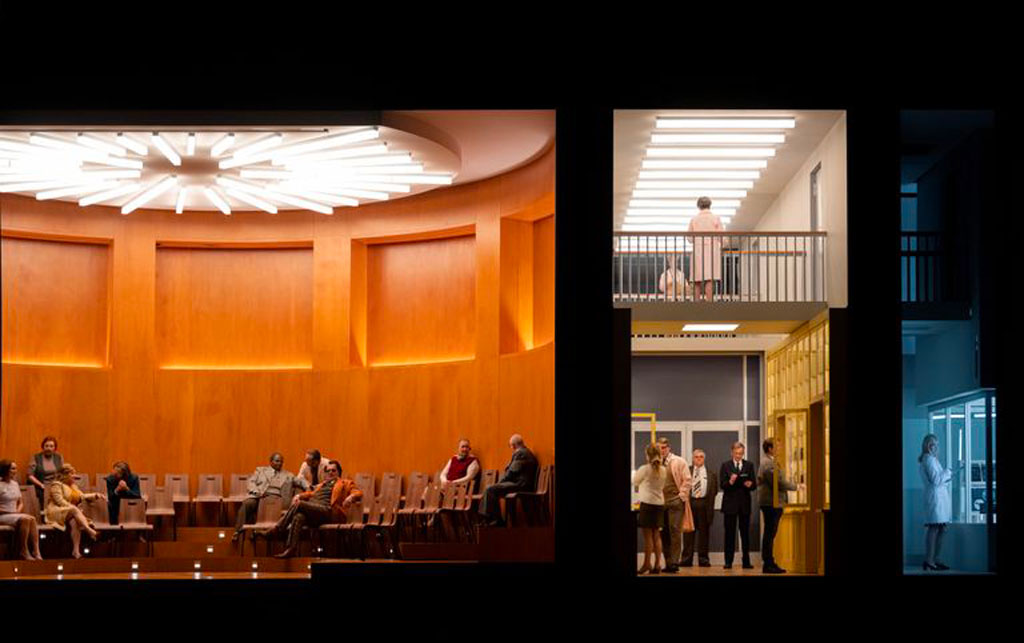

D’abord, Rheingold est une longue exposition d’espaces qu’on va revoir de manière perlée et non systématique pendant la suite des événements. C’est des quatre opéras celui où la machinerie est sollicitée de la manière la plus impressionnante, latéralement et en profondeur, c’est celui (avec Siegfried ) où on circule le plus. C'est très surprenant chez Tcherniakov, qui est plutôt coutumier des espaces uniques et clos, et qui ici au contraire multiplie les décors, pour donner l'impression d'un monde, mais d'un monde enfermé, clos, coupé de l'extérieur. Un Unicum démultiplié en quelque sorte.

Cet espace est espace-monde, un monde fermé en lui-même qui contient ses héros, ses antihéros, ses médecines et ses poisons. Et son nom ou son acronyme est E.S.C.H.E (Frêne en allemand) fait référence au frêne du monde dont Wotan brisa un rameau pour en faire sa lance : c’est en fait un centre de recherches « Experimental Scientific Center for Human Evolution ». Il s’agit d’explorer tous les possibles du cerveau humain.

Ce nom même et son lien avec la légende wagnérienne est traduit par Tcherniakov en espace multiple et multidirectionnel qui est indication dramaturgique parce qu’il n’est pas décor unique, mais modulable, ou isolable selon les nécessités de l’épisode. Rheingold a un décor particulièrement lourd et complet, Walküre, opéra plus « intimiste », a des décors moins articulés, plus isolés dans l’espace, avec Siegfried on revient à un décor labyrinthique, mais désert (au contraire, on va le voir, de Rheingold) et Götterdämmerung a un décor à la fois semblable et différent, symbole d’un basculement.

Un des points à noter dans cet espace modulable, c’est soit le remplissage de la scène par le décor, soit l’inscription d’un élément dans un espace vide. La présence d’un espace vide sur la scène est toujours signifiante.

Ainsi Rheingold est plein de décor et plein de monde en scène, les personnages déjà nombreux, et les figurants, encore plus nombreux. Rheingold est une ruche. C’est l’impression initiale qui est donnée au lever de rideau et qui s’étiolera au fur et à mesure qu’on va avancer dans l’histoire et les journées qui suivent.

À la différence d’autres mises en scène qui changent de contexte à chaque journée, Tcherniakov inscrit l’histoire dans un même contexte qui évolue insensiblement de journée en journée, en une lisibilité qui facilite le regard du spectateur.

À la différence d’autres mises en scène, Tcherniakov ne sépare pas structurellement prologue (Rheingold) et première journée (Die Walküre) comme Castorf ou Chéreau par exemple, mais fait presque de Rheingold un prologue qui serait une première journée.

Deux signes sont donnés au spectateur en ce début de cycle, d’une part, le plan de ce E.S.C.H.E qui fait de cet espace une sorte de personnage. Nous avons évoqué ce que cet espace peut évoquer (voir nos articles ci-dessous). Et nous entrons dans l’œuvre par la projection vidéo d’un cerveau, avec une vision de réseaux neurologiques en développement, sur lesquels on intervient, projection qui s’avère être faite dans la salle de conférence du centre même pour les personnages, dont au premier rang Wotan. Il s’agira donc de travailler sur les réactions psychiques et neurologiques des hommes quand on modifie leur équilibre neurologique.

On va d’abord parcourir des espaces où grouille un personnel affairé, et chaque tableau de Rheingold sera en même temps une présentation d’un nouvel espace de ce monde.

Tcherniakov propose du Ring une vision presque clinique de ce que l’hybris conduit toujours à la catastrophe. L’hybris, cet orgueil incommensurable qui prétend égaler les Dieux et dont Prométhée a été puni. Mais on le sait, les Dieux des mythologies, qu’elles soient gréco-latines, scandinaves, germanique ou autres, sont terriblement semblables aux hommes. Ce qui va être exposé ici, c’est une histoire d’hommes, une histoire de pouvoir, mais en même temps et c’est le paradoxe, la traduction d’un espoir fou d’améliorer l’espèce, de créer un homme « idéal », un rêve caressé par les pouvoirs les plus terribles et les plus pervers, du stalinisme au nazisme et à quelques autres.

On passe de la salle de conférences à un corridor de communication où s’occupe tout un petit monde au travail semblant prendre ou classer des échantillons, puis la scène s’arrête au « Stress Labor », où un homme est couvert d’électrodes, relié à des machines, isolé des autres par une cloison vitrée, et autour commence le chant des Filles du Rhin, chercheuses en expérimentation sur un type harnaché, couvert de fils, avec sur les yeux ce qui semble être des lunettes à vision virtuelle : Alberich.

Il ne voit rien de ce qui l’entoure et répond à des stimuli, jusqu’à ce que visiblement il ait été volontairement « surdosé » : il casse tout et s’en va on ne sait où, et tous les gens qui sont là regardent les dégâts pendant que les Filles du Rhin montrent leurs notes et les résultats des tests, sans être autrement étonnées, contrairement à l’habitude parce qu’en réalité tout est prévu et planifié. L’expérimentation sur l’humain est la règle d’or du Centre, et toute l’aventure du Ring va être lue à cette aune-là. Tcherniakov lit dans l’histoire de Wotan cette tentative de créer un homme idéal, et cela commence par un échec. Mais dans le centre E.S.C.H.E, comme on va le voir, rien ne se perd, rien ne se crée.

On repasse alors dans la salle de conférences où est projeté un plan de bâtiment, vu non dans son ensemble mais dans les détails – sans doute le Centre va-t-il s’agrandir, se développer pour développer encore des recherches. Fricka entre, éclaire la salle et visiblement Wotan s’assoupissait. On voit mieux ce couple : habillé comme tous les personnages dans le style années 1970 des comédies soviétiques (ex : Служебный роман/ Romance de bureau, film de Eldar Riazanov de 1977, visible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=hR-1QGMK75c) déclinaisons du marron au beige, avec quelques taches de bleu. Quant à Wotan il a comme une trace d’un accident sur l’œil droit qui se prolonge dans les cheveux par une longue mèche blanche.

On sait comment Wotan (c’est raconté dans la première scène de Götterdämmerung ) sacrifia un œil pour boire à la source de l’éternelle sagesse et arracha une branche au frêne du monde pour en faire sa lance ; résultat, la source se tarit, le frêne mourut. Avant même le début de l’histoire c’est sa fin. Tcherniakov, par cette seule mèche blanche, signale le début de la fin.

La scène avec Fricka, dans cette vaste salle de conférences qu’on verra dans chaque épisode sauf Siegfried reste assez traditionnelle. Dans pratiquement toutes les mises en scènes, Wotan contemple le « Burg » (Le Walhalla) terminé : ici visiblement, le Centre qui le figure, monument à la puissance du mental, est une construction complexe et labyrinthique, dont on ne verra jamais la fin (et Wotan s’endort sur ses plans et sur ses rêves). Entre les deux personnages, Wotan et Fricka, semble régner la sérénité.

Là encore, c’est le début d’une fin, dès l’entrée affolée de Freia, suivie dans le corridor évoqué précédemment de Fasolt et Fafner, qu’on fait entrer cette fois dans une salle de réunion, que Wotan veut présider (au centre) mais à qui Fafner impose une place de côté pour qu’ils soient face à face.

La salle de réunion est très symbolique, elle contient six portraits, ceux des modèles qui ont été ceux de Wotan pour concevoir son centre :

- Albertus Magnus, savant universel du Moyen âge

- Maupertuis, précurseur de la théorie de l’évolution

- Darwin, qu’on ne présente pas

- Humboldt, l’un des fondateurs de la méthode scientifique d’exploration du terrain

- Gregor Mendel, fondateur des lois de l’hérédité (« Lois de Mendel ») ((Zola s’en inspirera pour ses Rougon-Macquart))

- Gregory Bateson, considéré comme un père spirituel de la cybernétique et de l’écologie.

La présence de ces portraits est a priori rassurante sur la noblesse des buts poursuivis, mais elle peut être aussi un outil de communication autour de buts nobles et de moyens qui le sont moins. C’est tout le paradoxe sur lequel repose le Ring, avec un Wotan plein d’intentions nobles (« l’amour ») qui ne cesse de trahir ses buts et d’aller par ce biais à sa perte. Rheingold est en effet une succession de contrats rompus et de pactes trahis.

C’est pourquoi d’ailleurs Castorf en faisait une histoire de malfrats de minable envergure mais c’est aussi conforme à toutes les histoires mythologiques que nous connaissons, faites d’enlèvements, de trahisons, de tromperies, de meurtres et de malédictions, notre monde en somme.

Il y a dans ce tableau où les dieux et les géants (accompagnés de sbires en lunettes noires et imperméables : une vraie vision mafieuse) discutent sous les nobles regards de ce que le monde a produit de mieux, une scène qui ferait presque penser à une scène du Parrain de Coppola, où l’on discute affaires (forcément sordides), chantage, otages (Freia est portée sur l’épaule, comme du matériau) sous des apparences respectables.

Comme je l’ai écrit par ailleurs, il faudrait un petit essai spécifique sur les costumes et leurs couleurs, cette dominante beige typique des films soviétiques comme on l’a évoqué plus haut) et un autre sur les gestes avec leur précision nerveuse (les lunettes qu’on enlève et qu’on remet, les vestes qu’on tombe et qu’on enfile, les verres qu’on boit), autant de petits gestes qui « font vrai » et quoi montrent le travail presque microscopique sur l’acteur pour faire ressortir une vérité des caractères et des situations, comme de placer freia derrière tous, elle n'a pas droit à la parole.

Le Loge de Rolando Villarzón est particulièrement typé, rouflaquettes, lunettes noires, costume et pattes d’éléphant couleur jaunâtre, indiquant la nature trouble du personnage, avec des mouvements du corps qui rappellent de très loin Heinz Zednik, légendaire Loge de Chéreau.

Dans Rheingold Wagner pose les racines de l’histoire du Ring et le début de la chaine de causalité, et Tcherniakov pose le décor, les caractères, les relations de pouvoir en faisant de ce prologue une sorte de vision presque « bureaucratique » tellement il multiplie les espaces faits de salles de réunion, de bureaux, de bureaux-ateliers (Nibelheim). Par cette mise en scène initiale, il anticipe un peu le côté « ferblanterie » que Boulez dénonçait à propos de Götterdämmerung, l’impression nette est que la Ferblanterie est partout, simplement parce que Tcherniakov parle d’hommes et non de Dieux.

La réunion avec Fafner et Fasolt est assez fascinante à cet égard, avec le groupe des Dieux, Loge comme sorte d’intermédiaire, Freia un peu isolée et Wotan, symétrique de Fafner, les deux « Boss » de chaque côté de la table de réunion. D’ailleurs la relation Fafner (Peter Rose) et Fasolt (Mika Kares) est particulièrement bien dessinée, avec un Fafner en manteau de cuir, et Fasolt en simple veste et pantalon, bien plus modeste et moins dominateur, avec des yeux toujours suppliants ou interrogateurs vers Fafner. ils ne sont pas gémellisés ou habillés de la même manière (comme dans toutes les mises en scènes du Rheingold, Castorf et Schwarz incluses) mais très différents. Ainsi, même si dans Rheingold le grand rôle est Fasolt, c’est Fafner qui est fléché ainsi comme le patron. Tout fonctionne par petits signes.

Que les Dieux s’endorment aussi sur les banquettes de la salle du Frêne, qu’on voit pour la première fois, est aussi un signe intéressant, comme si les Dieux en cette situation délicate revenaient au centre névralgique, au symbole supérieur, comme en recherche d’identité.

Puis c’est la descente au Nibelheim, qui n’est évidemment pas plus extérieur au centre que tout le reste : on va nous montrer les dessous, les réserves, ce qu’on ne montre pas habituellement et que Wotan ne connaît même pas.

Avec une sorte de mystère qu’on finira par lever : qui sont ces trois femmes étrangement fagotées qui sortent de l’ascenseur quand Wotan et Loge l’attendent et qui s’installent sur les banquettes du palier pour fumer un brin qu’on va voir plusieurs fois. Leur présence est évidemment porteuse de sens car rien n’est gratuit sur la scène.

Même la descente en ascenseur est un court moment de jeux de scène signifiants entre Wotan et Loge… Wotan cherche le bouton des étages, mais c’est Loge qui utilise une clé de sécurité pour descendre, dans des espaces « privés » qu’on ne montre pas, et dont il a la clé, mais pas Wotan, comme si Wotan n’avait cure de l’intendance, ou comme si il n’était pas maître de tout, ou qu’il ne connaissait pas toutes les ressources de la machine. À Wotan la lumière, et Loge l’emmène au royaume des ombres, un royaume où l’on passe d’abord dans les réserves de cobayes (avec des animaux en cage), monde étrange et désert, puis encore un étage en dessous, dans un autre espace qui semble secret, dont on affiche la fonction : Untersuchung menschlicher Verhaltenssmodelle in einer Testgruppe/ Étude des modèles de comportement humain dans un groupe test, sorte de résumé de la scène du Nibelheim, où l’on a effectivement trois types de comportement, celui d’Alberich, celui de Mime, et celui de tous les Nibelungen qui sont des ouvriers en joaillerie (une vision qui fait d’ailleurs un peu penser à la même scène chez Jürgen Flimm à Bayreuth).

La scène est essentielle du point de vue de la mise en scène, parce que le spectateur, comme il se doit, se demande comment va être rendu le dragon, la grenouille ou l’invisibilité.

Le groupe est un groupe de travailleurs dans un atelier de joaillerie comme on l’a dit, où chacun est désigné par son nom et où le pouvoir s’exerce par Alberich. L’expérience est secrète, sans doute à l’insu même de Wotan, et la mise en scène fait comprendre que c’est le monde de Loge, qui montre à Wotan les fonctionnements de groupe. Il y aurait donc dans ce E.S.C.H.E/Walhalla un espace qui échappe à Wotan, ce qui donne à Loge une fonction démiurgique implicite plus subtile encore qu’habituellement.

On retrouve donc Alberich, qu’on avait quitté dans une crise de délire furieux, dans le rôle de dominateur, sans doute par sa seule force psychique, on y étudie les rapports dominant/dominé(s). La clé, c’est que ceux qui croient le chef le croient sur parole, sans aucun besoin d’artifice, ni dragon, ni grenouille, ni invisibilité. Les spectateurs qui attendent un peu de magie en sont pour leurs frais et les autres disent « dérision » (traduction de « Tcherniakov détruit tout »). Aucune dérision, parce qu’ici Tcherniakov montre simplement que les rapports de domination naissent d’état mentaux, de dispositions des « victimes » prêtes à tout croire. Ainsi de Mime qui se laisse frapper pensant qu’Alberich est invisible (il a des traces nettes de violences corporelles sur le corps): certes on peut aussi penser qu’Alberich, par le traitement de choc reçu dans la scène des filles du Rhin, a acquis un pouvoir de sujétion/suggestion déterminant, en tout cas, cette expérience secrète (plus ou moins pilotée par Loge), est une préparation aux rapports de domination et de violence sur les individus et les groupes : l’anneau est dans les têtes ou mieux, il peut exister (comme le Tarnhelm, résidu de l’expérience princeps du Stress Labor) mais son pouvoir est dans les têtes et non dans les faits… Wotan avec l’anneau croit en une illusion, deuxième indice que tout est déjà foutu.

C’est bien le royaume de Loge, sorte de succédané infernal que ce Nibelheim caché dans E.S.C.H.E. Loge, le dieu un peu fantaisiste, mais aussi rusé et duplice dont les autres dieux se méfient, reste à part, seulement personnifié dans Rheingold et servant dans Walküre de génie du feu invisible. Ici, il suit d’autres expériences que Wotan, et les met à disposition. D’ailleurs, Alberich fait prisonnier est emmené « en surface » par des aides-soignants…

Tcherniakov humanise l’ensemble de la trame, il ne fera pas de Götterdämmerung le monde des hommes par rapport au monde des dieux qui précèderait mais seulement un changement de génération. La gestion du pouvoir par la violence est une autre voie du pouvoir qui est expérimentée dans ce Centre, comme si l’enjeu des recherches (au moins les plus secrètes) était exclusivement la possibilité scientifique d’exercer des modes de domination des hommes sur d’autres hommes.

La remontée en surface est symétrique de la descente, les trois femmes qui fument attendaient sur leurs banquettes, et reprennent l’ascenseur quand Loge, Wotan et leur prisonnier en sortent. Elles étonnent par leur présence Wotan au passage, elles redescendent… Ce sont les Nornes, qui vont suivre toute la trame, comme les témoins, les espionnes, le regard…

La scène suivante est traitée dans le bureau de Wotan où Alberich menotté semble repris par son délire initial du Stress Labor sous le regard amusé des deux autres, scène de contrainte froide des gens de pouvoir sur le prolétaire (encore une fois, une lecture des costumes particulièrement parlante), chacun à son niveau exerce son pouvoir sur plus faible que soi. Rien n’échappe à Tcherniakov.

Et la violence physique s’exerce aussi de Wotan à Alberich, cette fois-ci comme d’habitude lorsque qu’il cherche à mains nus à enlever l’anneau. Étrangement, pas de dragon, pas de grenouille, pas d’or mais un Tarnhelm en plastique et un anneau. L’anneau venu de l’atelier de joaillerie, qui n’a de pouvoir que celui qu’on lui attribue : pas de magie, mais les secrets du mental humain qui semble-t-il affectent aussi Wotan… Là encore c’est comme on l’a dit le début de la fin avant que l’histoire n’ait commencé.

Exit Alberich emmené par les aides-soignants (il leur serre la main en souriant… le boulot est terminé) et Wotan prépare la salle de réunion en montrant l’anneau à Loge et en ne cessant de le contempler… hybris quand tu nous tiens…

De nouveau réunion avec famille et géants, de nouveau la même disposition, avec Loge comme maître des contrats, Freia cette fois au centre du dispositif (c’est l’enjeu), et Fasolt entré aux bras de Freia, mais c’est Fafner qui prend la négociation en mains (échange de cigarettes avec Wotan) sous les yeux de la famille des dieux un peu agités (Froh et Donner) et de quelques autres présences muettes. Pas d’or visible, mais la transaction est contractuelle, aux mains de Loge… Seul l’anneau est visible, Fasolt cherche tous les prétextes pour garder Freia et exige donc l’anneau, seul objet visible qui concditionne la conclusion du contrat. Et Fafner qui alors sent la bonne affaire en rajoute. Discussion mafieuse, tractations de film noir, et alors, se lève parmi les assistants une dame à la robe bleu ciel marqué (voir le film soviétique dont il était question plus haut) : Erda. On a du même coup la confirmation que les trois femmes de l’ascenseur, vêtues elles aussi de bleu étaient bien les Nornes…

Erda, cette tache de couleur dans un univers plutôt décliné dans les beige, montre ici sa marginalité, et son intervention rend toute l’assistance fixe et muette, sans réaction. Après son discours, elle boit un peu d’eau comme après une intervention décisive qui a coûté de l’énergie.

Aussitôt après une succession de mouvements particulièrement parlants, d’abord, les hésitations de Wotan (regards sur l’anneau, sur Freia) et puis un discours contraint et faussement heureux où il annonce à Freia sa libération : à cour, tous les dieux se rassemblent autour d’elle, s’embrassent, l’entourent et la congratulent, c’est le clan de nouveau réuni, un clan qu’on ne verra plus après Rheingold…. À jardin, l’autre clan, plus réduit : Fasolt, déçu contrôle de nouveau les contrats pour chercher quelque détail problématique et Fafner en profite pour s’emparer de l’anneau, déposé à dessein sur la table par Wotan il se recoiffe et s’apprête à sortir pendant que Fasolt commence à le contester et essayer de lui reprendre l’anneau au doigt. Comme dans les films de série B, Fafner tire sur Fasolt et menace de son arme l’assistance, pétrifiée. Les sbires emportent le cadavre, fin de l’épisode…

Un des seuls moments de violence affichée et visible, dans ce Ring on le verra, on meurt peu et il y a peu de sang.

La scène finale commence de manière plus sombre, plus accablée comme un cortège un peu funèbre qui se retrouve dans la salle du frêne, avec un Wotan affecté qui continue de se toucher la main où il y avait l’anneau…

Commence alors une performance de Donner et de Froh qui jouent des tours de magie, étincelles, flammes, éclairs, devant l’assistance ravie et un Wotan assombri… Avec Froh qui sort de son bouquet des foulards à foison et puis un tissu arc en ciel… C’est le livret qui est pas à pas respecté de manière détournée, la montée au Walhalla devenant comme la petite fête de bureau organisée pour l’inauguration des nouveaux espaces, ce qui évidemment rend la musique encore plus ronflante et contradictoire, exactement l’effet que Wagner voulait obtenir. Bien des mises en scène montrent que la marche triomphale ne l’est pas (rappelons-nous Chéreau et ces Dieux trainés péniblement par Wotan) et ici entre la petite fête sympathique et cette musique trop somptueuse pour être honnête on comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. C’est alors qu’on entend le chant des filles du Rhin dans la galerie supérieure, chanté par… les Nornes qu’on avait vues devant l’ascenseur (en fait, dans cette ultime scène les filles du Rhin sont habillées en Nornes par la mise en scène, fermant Rheingold comme elles ouvriront Götterdämmerung)… Ce qui donne à la suite une valence encore plus sarcastique et inquiétante.

Tandis que la dernière image présente Wotan, appuyé contre le frêne et totalement accablé. Rideau.

On comprend le principe dramaturgique qui va conduire ce Ring. Comme dans tout mythologie, qu’elle soit wagnérienne, nordique, grecque ou romaine, les Dieux sont anthropomorphes, ils nous apparaissent toujours comme des hommes parce qu’ils en sont nos projections. Il s’agit donc d’abord d’une histoire d’hommes, et donc Tcherniakov en évacue tout merveilleux, toute magie, ne retenant que des données sorties certes du livret, mais qui vont essentiellement traiter du rapport des hommes entre eux, et surtout les rapports de pouvoir. Un peu comme dans le Ring de Valentin Schwarz, la question de l’or est moins prégnante, parce que chez Wagner, l’or est l’outil du pouvoir. Chez Valentin Schwarz, le pouvoir est donné par la puissance et la richesse de la famille, Chez Tcherniakov, il est donné par la science. L’or est d’une certaine manière la connaissance. Mais la connaissance, c’est aussi ce qui détermine la chute et le départ du paradis, car elle est désir insatiable.

Le pouvoir étant ici donné plus ou moins dès le départ aux Dieux, la question est de savoir ce qu’on en fait. En s’appuyant sur le livret du Ring, Tcherniakov comprend bien que la question de Wotan notamment à partir de Walküre est de façonner un homme libre et exerçant totalement cette liberté hors de tout contexte parce qu’il sait son propre pouvoir fini, dès la fin de Rheingold (image finale) ; et la liberté de cet homme à trouver sera un avatar de dieu, puisque le Crépuscule a sonné dès Rheingold. Ainsi Tcherniakov invente-t-il ce centre de recherche, finalisé à construire un homme qui soit plus ou moins l’égal ou le prolongement d’un Dieu. C’est le prolongement d’histoires romanesques du XIXe à commencer par celle de Mary Shelley avec son Frankenstein. Recherche veut dire expériences et le Ring devient un récit d’expériences successives dont la première (ratée) est faite sur Alberich : il faudra donc poursuivre, ou bien ce ratage même est-il voulu pour poursuivre et approfondir la recherche. Rien de tout cela ne contredit l’histoire originelle : dans certaines mises en scène en effet, tout procède d’un Wotan omniscient, dès le départ, et dès la perte de l’or par les filles du Rhin (voir Castorf). Mais construire un homme neuf, c’est aussi un rêve prométhéen, dans un univers politiquement marqué : Tcherniakov implicitement indique que ce type de rêve est lié à des idéologies totalitaires, qui ici est allusion au monde soviétique, mais qu’on peut imaginer ailleurs.

La vision de Tcherniakov va donc toucher à l’idéologie, au politique, mais aussi aux relations interpersonnelles des individus entre eux, c’est ainsi qu’elle n’est pas séparable d’un travail millimétré sur l’acteur, dont chaque mouvement doit faire sens. Et là encore il rejoint la volonté wagnérienne de faire théâtre en musique, même si à l’époque de la création du Ring, le monde du spectacle n’était pas encore prêt à sauter ce pas-là.

Pour répondre à ce défi, il a besoin d’une équipe de chanteurs engagés et convaincus, et d’un chef qui puisse jouer totalement le jeu. Sans doute Daniel Barenboim a‑t‑il adhéré au projet, lui qui plus qu’un autre chef a travaillé avec Dmitry Tcherniakov, et notamment dans deux des Wagner les plus emblématiques, Tristan und Isolde et Parsifal. Suite à sa maladie les cycles I et III ont été confiés à Christian Thielemann, très grand musicien mais pas très intéressé par le théâtre, avec un résultat musicalement sublime qui ne se conjuguait pas toujours avec ce qu’on voyait en scène. Les cycles II et IV (le cycle présent) ont été confiés à Thomas Guggeis, assistant de Berenboim de longue date, que Barenboim a poussé, et qui va prendre son poste de GMD de Francfort dès septembre prochain. Il est ce soir dans la fosse, avec une approche sensiblement différente de celle de Thielemann, bien plus dynamique, cherchant à coller à la mise en scène de manière plus nette, plus systématique, mais en cette reprise après plusieurs mois, il laisse échapper quelques problèmes, décalages fosse-scène, précision des attaques, avec un orchestre un peu moins concentré qu’en octobre dernier. Il reste que l’alliance musique/théâtre fonctionne magnifiquement, même si la musique sent moins l’ivresse sonore qu’avec Thielemann. C’est là tout le paradoxe qui doit saisir le public face à pareil spectacle. On sent une adhésion à la scène qui fonctionne, mais avec un son moins travaillé, moins sculpté, moins effilé notamment au départ, alors que toute la partie finale est très bien maîtrisée et particulièrement réussie… Le public choisira car c’est toute la question de la Gesamtkunstwerk.

Le choix des chanteurs est déterminant dans ce type de travail et il faudrait qu’à chaque reprise soit affichée la distribution d’origine, qui pourrait ainsi sans problème retrouver ses marques, notamment pour Wotan, Loge, Alberich.

Toute la mise en scène tourne d’abord autour de Wotan, et ce sera vrai (encore plus peut-être) dans Die Walküre et dans Siegfried. Si l’on n’a pas un interprète écrasant du rôle, qui soit à la fois incarnation du personnage de toujours, et en même temps incarnation de celui voulu par Tcherniakov, on risque fort de perdre part de l’incroyable force de ce travail, indissociable de la force des interprètes dont il dépend complètement. Dès l’an prochain, un autre Wotan (valeureux et éprouvé) est prévu, mais il y aura forcément un décalage, à moins que Tcherniakov ne revienne lui adapter le travail.

Perce que dans ce Rheingold, tout tourne d’abord autour de Michael Volle, qui a tellement intériorisé le rôle qu’il ne semble plus l’interpréter, mais l’être, le vivre, le respirer. On aura évidemment l’occasion d’y revenir, mais il y a dans ce Wotan quelque chose de monumental. D’abord avec une voix puissante, parfaitement projetée, modulée, posée, maîtrisée, et un timbre chaleureux et suave, il y a chez Volle une aisance à changer de ton, à varier la couleur, à allier le geste et l’expression, à susurrer, qui laisse complètement abasourdi devant la performance. Ce Wotan a l’énergie, l’optimisme et la jeunesse, c’est le Wotan de l’avenir, chef de clan rassurant : tendre et complice avec Fricka, affectueux avec Freia, autoritaire et plus affirmé face à Donner et Froh, plus désordonnés. Il est celui sur lequel on s’appuie, sur lequel les choses reposent, qui donne confiance. Et en même temps à certains gestes (quand il boit nerveusement), quand il s’assoit en remuant des papiers de manière agitée, on perçoit une tension palpable, le double jeu de l’apparence avec le clan et celui, plus intime de l’incertitude avec Loge à qui on ne peut rien cacher. On perçoit les doutes face à Erda, ses gestes nerveux, son écoute concentrée, sa découverte de l’abîme qui s’ouvre, même si ce n’est pas dans Rheingold qu’il est le plus intérieur. Il affiche une sorte de sûreté pour les autres, il s’amuse beaucoup à Nibelheim devant les jeux de pouvoir et violence d’Alberich, s’interroge face aux Nornes qu’il croise, gestes fugaces, regards rapides, mais c’est dans la scène finale qu’il devient vrai, quand les autres se distraient, sourient et applaudissent, lui a tout compris ; Tcherniakov construit ce final à l’inverse de l’habitude : habituellement les Dieux rechignent à ce Walhalla si chèrement acquis, et Wotan les entraîne. Ici la légèreté est du côté des autres, et le désespoir du côté de Wotan, dernier à sortir, parce qu’il a compris que la suite, c’est sa fin. Formidable interprétation, d’une intelligence incroyable et d’une sensibilité inouïe.

Face à lui Rolando Villazón qui a laissé quelques doutes dans le public et ramassé au passage de rares huées. On peut être surpris de voir distribué Rolando Villazón dans un rôle où personne ne l’attendait, d’autant que sa carrière a été plutôt accidentée. Alors il est évident que la voix n’est pas vraiment au rendez-vous, du moins celle qu’on attendrait dans un rôle que certains distribuent comme un sur-Mime et qu’il faudrait plutôt vocalement considérer comme un sous-Siegmund. D’ailleurs, il faut toujours rappeler que Vogt a été Loge et qu’il est aujourd’hui Siegfried…

Loge c’est une voix forte, assise, et incisive ; avec la couleur d’un ténor de caractère. Certes, le grand Loge des cinquante ou soixante dernières années, c’est Heinz Zednik, sculpté par Chéreau comme personnage inquiétant presque sorti des Contes d’Hoffmann, qui stupéfia et qui continue de stupéfier quand on revoit les vidéos, par ce chant précis, effilé, cette incroyable science du phrasé qui pèse chaque mot, et qui est si essentielle dans le rôle (qui n’apparaîtra plus dans le Ring). C’est d’abord l’intelligence du texte qui doit primer, avec un jeu sur les couleurs comme sur un clavier, car Loge est tout en expression, en insinuation, en sarcasme, en ironie.

C’est un rôle à touches effleurées, modulées, appuyées, un chanteur qui doit envahir la scène par sa présence, presque avant que par la voix.

Alors c’est ici un style qu’on a choisi, car Villazón est intelligent, et il doit être un « personnage » en scène. Il a visiblement travaillé la diction et le texte, il a travaillé l’expression et les inflexions, les quelques gestes nerveux, complices. Avec son costume jaunâtre qui tranche avec les autres, il est identifiable non comme un fou du roi, mais comme porteur d’une insécurité, d’une duplicité, d’une altérité que sa manière de dire le texte souligne. Alors certes, vocalement la voix n’a pas le relief voulu, ni le timbre la séduction attendue, le chant reste mat, on entend les difficultés à embrasser l’écriture de la partition, et pourtant, le personnage est là, derrière ses grosses lunettes, avec ses rouflaquettes, presque sorti d’une bande dessinée, comme cachant son visage (le Villazón qu’on connaît est presque méconnaissable), chef d’orchestre discret de la solution trouvée (il tient les contrats face aux géants par exemple), alors, même si on ne retrouve pas vocalement un grand Loge, j’ai personnellement apprécié ce Loge-là. Dans mes diverses expériences de Ring depuis Chéreau, il n’y en a pas beaucoup qui ont marqué ma mémoire, mais celui de Villazón « imprime » comme on dit.

Alberich n’était pas l’immense Johannes Martin Kränzle, mais Jochen Schmeckenbecher, à la voix moins policée, plus brute, sans doute moins capable des infinies nuances que Kränzle (du moins à la vidéo) imposait dans le rôle (qu’il reprend l’an prochain), mais Schmeckenbecher sait imposer le personnage dans la mise en scène (il est vrai que l’Alberich de Rheingold est plus « conforme » que ce que Tcherniakov le fera devenir dans Siegfried et surtout Götterdämmerung ) et s’en sort admirablement, à la fois violent et pitoyable, il est remarquable dans la violence, très démonstrative, mais aussi pitoyable quand il est vaincu et qu’il hurle dans le vide face au (court) triomphe de Wotan.

Stephan Rügamer est un Mime intéressant parce que moins caricatural que d’habitude, une victime moins clownesque, complètement instrumentalisée par le frère, auquel il obéit aveuglément (nous avons dit plus haut ce qu’il fallait penser de l’absence de magie, de grenouille et de dragon). C’est le pendant victimisé de cet Alberich qu’on a porté aux limites à coup d’électro chocs et comme d’habitude, le chanteur est très attentif à l’expression et au texte, dans une régularité qui en fait un élément de référence de la troupe berlinoise.

Et puis il y a les autres, traités par la mise en scène comme un groupe, un clan duquel n’émerge personne, même pas Fricka, qui n’a rien de la patronne bourgeoise qu’on voit quelquefois. Ici vêtue de vêtements ordinaires et revêtue d’un manteau du quotidien, elle a tout de l’employée d’un bureau (allez, mettons un cadre). Claudia Mahnke comme toujours est très expressive, avec des interventions claires, aux mots bien sculptés (notamment la toute première scène avec Wotan, vraiment très réussie).

Freia en simple robe sans caractère particulier (ni pommes d’or ni autres symboles) semble enlevée à son quotidien ordinaire pour devenir un enjeu qui la dépasse, elle est image de jeunesse, qui fait contraste avec Fricka, plus mûre et avec les autres figures féminines anonymes qui traversent le groupe et le clan Anett Fritsch, qu’on connaît bien comme belle chanteuse mozartienne, s’en sort avec les honneurs, voix puissante, mais pas lourde, qui sait garder une certaine fraîcheur dans les attitudes et l’expression, sans tout à fait cependant avoir le vrai format du rôle, mais c’est aussi la mise en scène qui ne singularise aucun des membres du groupe.

Donner (Lauri Vasar) est le nerveux de la bande, moins caricatural que certains Donner (on pense à celui de Castorf). Lauri Vasar est un chanteur qui interprète, et toujours engagé, il semblait avoir la voix un peu fatiguée et moins bien projetée, notamment dans la scène finale.

Siyabonga Maqungo est un Froh au très joli timbre, élégant, suave, pas forcément un Froh qui annonce des personnages plus assis, parce la voix est celle d’un ténor plutôt léger ce que Froh n’est pas (Rappelons que chez Chéreau c’était Jerusalem…), mais il est prend sa place dans l’espace, et dans la subtile distribution des timbres de ce clan un peu déglingué, il est cohérent, et impayable en magicien avec ses tours et son arc en ciel comme sorti du chapeau dans la scène finale.

Enfin Erda, isolée, dans sa robe bleu-ciel, une couleur étrange pour quelqu’un qui vient des profondeurs, d’autant qu’on la voit se promener sur la galerie au-dessus de la réunion du clan avec les géants avant qu’ils ne prennent Freia en otage, elle sait tout, voit tout, mais n’en dit mot (du moins presque) et envoie visiblement déjà ses sbires (les Nornes) observer discrètement les divers manèges. Voilà pour le personnage qui évoluera quelque peu dans Siegfried. Anna Kissjudit nous est apparue avoir mieux dominé le rôle lors de cette reprise que l’impression qu’elle donnait à la vidéo en octobre. La voix est jeune, mais bien assise, expressive, charnue et le personnage glacial à souhait, dans son rôle de membre du clan un peu clandestin. Beau succès final.

Les deux géants, on l’a vu sont très « typés », Tcherniakov a rompu la tradition qui en fait plus ou moins des jumeaux, habillés de la même manière et du même âge. Au contraire, il a marqué la différence entre un Fafner plus âgé (Peter Rose) et un Fasolt bien plus jeune et plutôt naïf (Mika Kares). Peter Rose, chanteur d’expérience qui fut pendant des années le baron Ochs de toutes les grandes productions de Rosenkavalier est ici un chef mafieux malin et peu commode, avec une voix encore puissante même si le timbre n’a plus l’airain d’antan. Mais en superbe acteur, il se glisse parfaitement dans le personnage voulu.

Le Fasolt de Mika KAres est particulièrement typé, cheveux longs, vêtements un peu « popu » et décalés dans cette assemblée un peu plus « stylée ». Mais alors que c’est un chanteur souvent mal à l’aise en scène et peu expressif, malgré une voix imposante, Tcherniakov a réussi à lui faire travailler dans le détail le personnage, notamment dans un jeu de regards très élaboré, gêné, suppliant, malheureux, triste. Vraiment notable, et la voix garde toutes les qualités de la basse exceptionnelle que nous connaissons, l’une des plus impressionnantes du moment. À deux ils forment une paire remarquable au caractère marqué, et à l’allure scénique de chacun aussi différenciée que leur voix et leur expression. Ils étonnent par leur « fonctionnement à deux », dans la déclinaison de leurs différences, Beau travail.

Les trois filles du Rhin, ici trois expérimentatrices (qui revêtent à la fin les habits des Nornes regardant la scène finale) ont ce qui est essentiel, des voix qui fonctionnent bien ensemble ce qui n’est pas toujours le cas, dans une mise en scène qui leur demande moins de « chichis » que d’habitude : elles observent et écrivent les réactions d’Alberich, elles l’excitent par la parole, mais ne s’en approchent jamais, rien à voir avec les aguicheuses ou les lutineuses de la plupart des autres productions. D’où un chant plus net, plus stable, moins envahi de gestes. Evelin Novak, Natalia Skrycka et Anna Lapkovskaja sont vraiment excellentes et des piliers de référence de la troupe berlinoise.

Impressionnant vocalement, et au total assez bien soutenu en fosse par un Thomas Guggeis attentif, c’est la composition scénique qui sans doute, et c’est exceptionnel, donne à l’ensemble sa cohésion, et sa cohérence vocale.

L’effort d’incarnation de tous est tel que c’est par le jeu des acteurs, les raffinements de chaque moment, les trouvailles dans les mouvements que ce Rheingold frappe surtout.

Dmitri Tcherniakov en fait une œuvre chorale, au sens où le plateau est traversé des nombreux chanteurs certes, mais aussi de nombreux personnages muets, de figurants qui traversent l’espace et donnent l’impression d’une ruche au travail. C’est le sommet de l’activité. Dès Walküre, les personnages vont être isolés, singuliers, et Siegfried se déroulera dans un décor désert, en somme Rheingold est le dernier moment de bonheur, ou mieux, le début de la fin, des derniers jours de E.S.C.H.E.