Une commedia per musica

Dans les fameux trois Mozart-Da Ponte qu’on s’ingénie à vouloir trilogie, mais qui ne l’est peut-être que dans la tête de manager en quête de com et de metteurs en scène en quête de gloire, Le nozze di Figaro, premier volet, et sans doute le plus singulier et délicat.

Le plus singulier parce que c’est à la création en 1786, une œuvre d’une très grande modernité, une adaptation rapide de l’énorme succès théâtral qu’a constitué à peine deux ans auparavant Le mariage de Figaro de Beaumarchais, créé le 27 avril 1784 après de sérieuses difficultés avec la censure (l’œuvre avait été écrite en 1778, lue en 1781, représentée en privé en 1783…). Mozart et Da Ponte saisissent pour des raisons évidentes de succès le texte de Beaumarchais, qu’ils créent le 1er mai 1786 (presque exactement deux ans après la première publique de la pièce). C’est Mozart qui avait eu l’idée de faire un opéra de la pièce de Beaumarchais (elle aussi interdite à Vienne), et qui laissa le soin à Lorenzo Da Ponte d’écrire un livret qui passât les fourches caudines de la censure.

Même si les moments plus « politiques » sont effacés, il reste l’idée du droit de cuissage du Comte, plutôt développée, et surtout une pièce aux mécanismes dramaturgiques relativement neufs à l’opéra. Appelée ici et là « Opera buffa » mais dans les premiers documents le plus souvent elle est commedia per musica ce qui n’est pas là même chose, nous l’avons déjà évoqué à propos de Falstaff.

Commedia per musica signifie la prééminence du texte sur la farce, celle du théâtre d’ailleurs, l’affiche de la création parlait de Italienisches Singspiel in vier Aufzügen. Singspiel… comme Zauberflöte ou Entführung aus dem Serail. Un jeu théâtral chanté, c’est-à-dire indiquant là encore prééminence du théâtre.

De fait, Le nozze di Figaro, parfaitement fidèle en cela au modèle de Beaumarchais, est une pièce qui a des ingrédients qu’on va retrouver dans un théâtre de vaudeville qui va remplir le XIXe jusqu’à Feydeau (et après) avec l’importance énorme accordée

Aux objets ou à certains meubles :

- le fauteuil du 1er acte

- les portes qu’on ouvre ou qu’on ferme à clef, derrière lesquelles on écoute ou on est dissimulé.

- les divers papiers :

- lettres et brevets : pour Cherubino, textes de chanson, brevet de soldat,

- billets qu’on s’échange au troisième acte

- la reconnaissance de dette à Marcellina

- l’aiguille que perd Barbarina (qui scelle un billet)

- le ruban volé par Cherubino

- le pot de fleurs cassé par la chute de Cherubino

Aux jeux de déguisement :

- Cherubino en soldat

- Cherubino en jeune fille habillé par la comtesse et Susanna

- Comtessa en Susanna

- Susanna en comtesse

Aux renversements de situation :

- La chambre du couple de futurs époux Susanna/Figaro alors que Susanna est lutinée par le Comte

- Marcellina et Bartolo parents de Figaro (« Raffaello ») avec les conséquences

- Marcellina ennemie de Susanne devenue alliée aux troisième et quatrième actes (conséquence du point précédent, d’ennemie elle devient amle…)

Aux jeux de cachette :

- Cherubino caché sous le fauteuil

- Comte caché derrière (pendant la conversation Susanna/Basilio)

- Cherubino caché dans le cagibi (acte II)

- Susanna cachée dans le même cagibi

- Tout le quatrième acte, rempli de jeux d’ombres de cachettes et faux semblants

Aux quiproquos :

- Comtesse qui avoue au comte la présence de Cherubino et qui trouve Susanna (Acte II) dans le cagibi.

- Susanna qui croit que Figaro a cédé à Marcellina et le gifle avant d’apprendre la vérité (Acte III)

- Comte qui croit lutiner Susanna et qui lutine en réalité la comtesse déguisée

- Figaro qui au contraire reconnaît Susanna (comme chez Marivaux on reconnaît immédiatement l’être aimé), cette différence montre d’ailleurs d’un côté l’amour et de l’autre son absence…

Aux variations de groupes de pression :

- Susanna, Comtesse, Figaro, Cherubino contre Comte, Marcellina, Bartolo, Antonio (Acte II)

- Femmes Susanna, Comtesse, Marcellina, Barbarina face aux hommes Figaro, Comte, Basilio, Bartolo (Acte IV début)

- Tous face au comte (fin acte IV)

Sans être un théâtre boulevardier, il en a bien des ingrédients, de sorte que l’expression « folle journée » prend tout son sens avec sa succession de coups de théâtre et de renversements. Ce sont les ingrédients de la comédie plutôt que ceux de la farce ou de l’opéra. La farce est plus grossière, quant à l’opéra, il a tendance à élimer les textes de théâtre, à éliminer les détails trop nombreux. Ici, Da Ponte laisse pratiquement tous les détails, les objets etc …il n’élimine du livret que les textes qui seraient trop politiques comme le monologue fameux de Figaro dans le Mariage (« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !… noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus »). Il garde en revanche, en bon libertin, tous les détails croustillants et les jeux ambigus de l’œuvre de Beaumarchais sur les relations hommes-femmes, qui reste un des topos de la littérature de la fin du XVIIIe notamment en France (Crebillon-fils, Choderlos de Laclos et bien sûr Sade) même si cet adepte du libertinage échevelé enseigna pourtant au séminaire de Trévise d’où il fut chassé pour motifs idéologiques (il y avait diffusé les idées de Rousseau, une perversion bien plus terrible que n’importe quel libertinage…).

Mais il est évident aussi que si Mozart et Da Ponte (avec la complicité de Beaumarchais) s’intéressent à la question di libertinage, c’est peut-être aussi la seule question qui soit vraiment commune aux trois opéras où ils ont collaboré : s’il y a trilogie, c’est d’abord une trilogie (sacrément) libertine.

Mais chacun des opéras pose aussi d’autres questions et Le nozze di Figaro peut interroger le monde à d’autres niveaux. Dans l’interview qu’il a accordée à Wanderer pendant l’été 2023 et dans laquelle nous abordions la question « Mozart aujourd’hui » (voir ci-dessous le lien vers cette interview), Markus Hinterhäuser, Intendant du festival de Salzbourg où justement Mozart est un pilier nous disait, « Mozart permet tout, tout, il s'ouvre à tout, à tout, même à l'obscurité, au côté sombre, à tout ce qui nous dérange. ». C’était aussi une allusion à l’accueil pour le moins contrasté à Le nozze di Figaro dans la production 2023 de Martin Kušej, mais pas seulement parce que cette affirmation répondait à un Mozart longtemps considéré comme relativement léger (moins Don Giovanni, et encore), plutôt apollinien, et pas seulement dans la trilogie Da Ponte. Ce n’est que récemment que Mozart a « pris du poids scénique », non sans douleur d’ailleurs parce que les grandes mises en scène mozartiennes sont un produit rare alors qu’on compte des palanquées d’excellents Janáček ou Chostakovitch.

Dans Le nozze di Figaro, on ne peut faire l’économie des relations du pouvoir dans le jeu maître et valets, ni de la manière dont Mozart subtilement fait entendre des échos pré-révolutionnaires, ni de l’ambiguïté d’un personnage aussi polymorphe que Cherubino (que souvent on assimile à un comte en herbe ou à un Don Giovanni en boutons), ni des moments de mélancolie d’une comtesse qui à l’instar de Cherubino pourrait chanter le chérubinesque Non so più cosa son… entre sa tristesse (Porgi amor, dove sono i bei momenti qui sont deux airs d’amertume) et son désir pour Cherubino, plus ou moins souligné par les mises en scène, voire une Susanna pas aussi limpide qu’on ne le pense (selon les visions évidemment)…

Les invariants qui demeurent ; c’est d’une part la permanence d’un Figaro hérité des grands personnages de Commedia dell’arte, malin, efficace, roué, un Figaro que curieusement Beaumarchais ne fait pas trop évoluer depuis Le Barbier de Séville, sinon qu’il abandonne la coiffure et d’autre part un Comte grand-seigneur-qui-peut-tout et en même temps tellement soumis à ses soifs et ses désirs qu’il est prêt à tomber dans tous les panneaux que vont lui tendre les autres.

C’est bien autour du comte et de ses désirs que toute l’intrigue tourne, un comte qui s’essaie à tous les jupons de la maison (à partir de la toute jeune Barbarina) et dont l’activité semble être de se vouer aux plaisirs et à la jouissance, à la satisfaction de désirs semble-t-il insatiables.

Et en réalité, et c’est bien là le nœud de l’œuvre, il s’agit pour tous les autres de le limiter et de le circonvenir par tous les moyens.

Aujourd’hui on ne parlerait pas de droit de cuissage, mais de machisme marqué, à constater comment il saute sur tout ce qui bouge et comment il traite en revanche la comtesse au deuxième acte marquant le droit des hommes de lutiner le monde et le devoir des femmes de rester dans leur chambre à attendre.

Tout cela donne aux personnages une épaisseur et un destin : on constate avec quel soin Da Ponte donne à tous les membres de cette maisonnée un rôle, un profil, d’Antonio le jardinier et père de Barbarina au comte, et une fonction précise dans l’intrigue, mais donne aussi à l’intrigue entre les lignes une forte valence politique et sociale.

C’est pourquoi tout converge – et Markus Hinterhäuser le soulignait dans l’interview- dans ce geste final suprême et tellement mozartien qui est le pardon. La marque de l’illuminisme et la suprême marque de l’humanité. Un pardon qu’on entend dans Entführung aus dem Serail, qu’on entendra dans Cosi fan tutte et Clemenza di Tito, moins et pour cause dans Don Giovanni où tous sont coupables (du moins à mon point de vue) et étrangement moins dans le très franc-maçon Zauberflöte.

Le pardon des nozze di Figaro est le Deus ex machina de l’œuvre, sans lequel on ne peut aller faire la fête (andiam tutti a festeggiar…) mais sans lequel aucune vie n’est possible non plus … sans lequel Le nozze di Figaro ne serait plus commedia per musica mais dramma giocoso.

Et ce pardon, c’est la comtesse qui le prononce, et le comte qui le sollicite devant tous (parce que tous savent) sérieuse entaille dans le pouvoir du maître, et signe que toute la trame conduit à la victoire des femmes, et d’une certaine manière à la soumission du maître, en un moment musical d’apaisement et d’émotion parmi les plus sublimes de la comédie.

On le voit, les données une fois encore sont multiples et complexes, mais c’est la complexité qui fait les chefs d’œuvre.

En tous cas, il n’y a pas de contresens à penser à Feydeau ou à du Vaudeville quand on voit la comédie telle qu’elle est agencée : c’est fait pour, et Mozart joue avec le texte, dans ses rapports avec la musique, d’une part en alternant airs et récitatifs (plus à l’acte I), puis en diminuant progressivement le rôle des récitatifs, en s’essayant véritablement à la comédie en musique, c’est-à-dire en faisant chanter le texte au lieu de le faire parler, où les airs ne sont pas des moments d’arrêt, mais des monologues de théâtre dynamiques où l’important n’est plus le pezzo chiuso, mais la continuité, la fluidité des passages parlés-chantés, puis la disparition progressive du parler pour privilégier une nouvelle forme, une sorte de conversation chantée très en avance sur les pratiques du temps et même du proche futur. D’ailleurs Da Ponte dans son adresse au lecteur souligne : il desiderio nostro,

particolarmente, di offrire un quasi nuovo genere di spettacolo… notre désir d’offrir un genre de spectacle presque nouveau…

Le nozze di Figaro, commedia per musica, est avant tout du théâtre en musique. D’où l’importance du texte et de la manière de l’entendre, avec ses nuances, avec un ton spécifique, et d’où l’importance de la mise en scène et surtout de l’adéquation parfaite entre direction musicale et mise en scène. En cela la mise en scène de Giorgio Strehler (la version 1 de 1973 à Versailles et Paris) a marqué un indéniable saut, donnant à l’œuvre les ombres et les lumières que la tradition ne lui avait pas forcément données jusque-là.

La cadre de la comédie, vu par Evgeny Titov

Bien des éléments ci-dessus évoqués sont pris en compte dans le travail d’Evgueny Titov, un travail qui privilégie la folie (de tous) dans un contexte où ne dominent, ni la joie ni l’insouciance, mais un certain cynisme dans un étrange décor (assez sinistre) de palais de tous les plaisirs, en construction (décor et costumes de Annemarie Woods), en reconstruction ou en transformation

Dans ce palais du plaisir, déjà on a placé certains ustensiles, et les deux premiers actes ont un décor assez semblable où seuls les « ustensiles » marquent le regard. Seul le troisième acte « bureau » du comte semble à peu près fini, avec un mur recouvert de lattes de bois de facture au moins confortable, et un bureau design. Mais ce qui marque ces trois actes, c’est quand même le mur, un univers clos assez écrasant où se meuvent ces petits animaux dénaturés que sont les personnages.

Quand le mur se lève au quatrième acte, c’est sur une autre clôture, celle d’une serre à Marijuana qui sert de vague labyrinthe végétal comme dans les jardins italiens de la Renaissance, sic transit.

Titov nous montre un univers construit et ciblé autour du plaisir, un plaisir jamais innocent, oserais-je dire un univers où pour un peu on pourrait y passer 120 journées assez sadiennes… car enfin, la première chose que saisit Susanna pour montrer à son futur les « ambiguités » de leur chambre, c’est un masque en latex, symbole de SM…

C’est bien là le caractère à double lecture de cette mise en scène, d’une part elle fait rire notamment aux deux premiers actes (et le public rit beaucoup), dans un parcours qui semble léger, superficiel, linéaire, virevoltant et fou, et d’autre part elle inquiète ou du moins laisse des doutes, mais sans jamais prendre vraiment parti, sans jamais montrer un surplus d’audace.

Acte I

Le lever de rideau laisse un peu surpris tant le décor de Annamarie Woods a quelque chose de sombre, de noir, d’étouffant avec ce haut mur et cette porte monumentale vers un extérieur énigmatique, un espace auquel on accède par quelques marches qu’on doit descendre, c’est-à-dire un espace de sous-sol, un espace presque caché, murs humides et moisis, et ce fauteuil monumental, un trône multicolore qui fait tache dans cet ensemble gris.

En voyant ce mur nu et moisi, j’ai immédiatement pensé au mur du fond strehlérien, avec la même porte à moulure, placée à la même place, mais par Strehler éclairée de manière automnale et subtile, et ici en voie de ruine, comme si on nous disait que ce monde d’avant était bien fini, moisi, noirci, et que quelque chose d’autre se construisait.

Sans même le voir actionné, le fauteuil avec ses manivelles diverses est évidemment articulé et fait penser à une foule d’exercices pas forcément sportifs (encore que) ou ) des positions, et quand presque immédiatement Susanna ramasse un masque en latex, on comprend que c’est non la chambre de torture des châteaux médiévaux, mais la chambre des plaisirs, comme dans les maisons de plaisir où le sous-sol dédié au SM…

C’est un fauteuil à jouir aux mécanismes apparents destinées à faire jouir les dames (ouverture du siège écartement des jambes, apparitions de godemichés qui se meuvent) avec masque en latex noir attenant … c’est dans cette pièce que vont s’installer Figaro et Susanna, dans la chambre du/à jouir… « la più comoda stanza del palazzo » (la chambre la plus confortable du palais) dit Figaro pas encore déniaisé ou formidablement cynique (à choisir…).

Quand apparaîtra Basilio, tout de noir et de cuir vêtu, crâne rasé, on sent bien qu’il enseigne une autre musique que celle qu’on attend. Nous l’avons déjà évoqué Sade, on pourrait presque dire que décor et costumes rappellent quelque peu des univers graphiques modernes, c’est-à-dire d’un aujourd’hui augmenté par la caricature du dessin, avec ses couleurs, les costumes de Marcellina et Bartolo, presque de vieux tenanciers de boite de luxe interlope, celui de Cherubino, au genre indéfinissable, montrant des cuisses adolescentes offertes. Dans le paysage, Figaro et Susanna apparaîtraient presque ordinaires, normaux, tandis que le comte arrive en débraillé, mais déjà prêt à tout, baissant son pantalon avec une facilité et une rapidité qui répond à la dynamique musicale de l’orchestre et sautillant dans cet appareil à la fois inquiétant et ridicule. Nous sommes un peu border line à tous les niveaux.

Scéniquement, c’est peut-être ce premier acte qui est le plus maîtrisé dans l’ambiance générale à dessiner. Cet univers est caricatural d’une bourgeoisie ou d’une aristocratie gouvernée par les plaisirs (tous les plaisirs) et on se dit qu’à l’instar de Tcherniakov dans son Cosi aixois, on aura des Nozze sadiennes. Pourquoi pas, c’est l’époque.

Mais curieusement Titov nous fait monter sur un manège où il agite le pompon sadien, sans que jamais on ne le saisisse : c’est évoqué, clairement, mais cela ne pas plus loin. Effleuré, oui, analysé chirurgicalement, jamais. N’y voyons pas des regrets, mais simplement ce qui sera le caractère de toute la mise en scène, comme si la mécanique de Beaumarchais-Da Ponte était plus forte, plus prégnante, et ne permettait de voyager dans les fantasmes que sur catalogue, parce ce qu’au-delà du gadget, tout fonctionne comme d’habitude. Un comte sautillant et en permanente montée de sève, un Basilio complice et pervers, un couple Bartolo-Marcellina somme toute traditionnel, même avec un passé qu’on devine pas si clean, un Cherubino peut-être source de fantasmes pour amateurs de tendrons ambigus, mais au fond là encore traditionnel, avec quelques dragées au poivre toujours soulignant l’ambiguïté, comme la manière dont durant non più andrai on touche encore au sadisme et à la violence puisque Figaro fait déshabiller Cherubino (une habitude qui va se prolonger au deuxième acte… Cherubino est celui/celle qu’on déshabille), avec ses dessous ambigus, encore, et lui rase la tête pour en faire un soldat, moins vu comme soldat d’opérette que soldat en guerre, une tenue qu’il aura tendance à garder…

Le moment où il est rasé est indubitablement créateur de malaise, c’est un moyen pour Figaro de désérotiser le personnage, de le punir (on pense aux femmes rasées de la deuxième guerre mondiale, mais aussi aux déportés) de lui enlever son ambiguïté qui semble gêner, le comte fait de Cherubino un soldat et le fait sortir de sa condition de page ambigu, Figaro le rase pour le désérotiser. Dans leur rapport à Cherubino, le comte et Figaro, même combat.

Dernière observation valable sur l’ensemble de la soirée : Titov ne va peut-être pas au bout de ses idées, mais il dirige les chanteurs-acteurs, et les groupes, avec une maestria qu’il faut souligner, notamment les personnages masculins (Cherubino compris), un seul exemple : le comte en dehors de ses prestations sans pantalon, est ballotté et touché par le groupe de paysannes au premier acte qui l’entourent et le touchent comme les femmes d’un harem en attente des choix du maître. C’est à la fois drôle, bien vu, et pour une fois effleuré sans être souligné. Mais une première idée en émerge : c’est le maître, et sa (seule) fonction, c’est de butiner/lutiner.

Une autre idée, moins habituelle m’a effleuré en ce premier acte : ce fauteuil, ce Basilio, ce Cherubino, ce couple de vieux jouisseurs (Marcellina en a quelque souvenir quand elle se met à cheval) ce groupe de femmes assimilables à un harem m’a fait penser comme un éclair à « ces dames au salon », comme si ce qui était représenté c’était une maison de plaisir, un bordel en quelque sorte, un palais d’aguas frescas (palais des eaux fraiches)[1] devenu palais de carnes frescas (des chairs fraiches)

Acte II

On retrouve le même mur, la même porte monumentale, le même étouffement et la même moisissure.

C’est-à-dire le même univers clos et décati, un univers qui ne respire ni l’aristocratie triomphante, ni le rococo XVIIIe, mais chaque acte apporte du nouveau dans notre perception et cette fois, la chambre de la comtesse, pas si richement meublée (contrairement à ce qu’indique Da Ponte « magnifica camera »), est visiblement en réfection. On ne sait trop si les travaux sont en cours ou interrompus, mais des échafaudages, des bâches de plastique translucide et de la peinture rose dont on a commencé à badigeonner le mur sont l’indice de travaux.

Seul meuble là où à l’acte précédent trônait le fauteuil à jouir, un immense étrange sofa, lui aussi rose comme la peinture, dont la ligne générale m’a fait penser par dérivation au Boca sofa de Salvador Dali (le sofa Mae West).

Un canapé qui ne doit pas vraiment servir à recevoir Grand-Maman, à la rigueur quelques Tantes Jeanne[2] et sur lequel les corps se jettent avec une certaine gourmandise. La couleur, la composition, évoquent en effet des exercices moins mécanisés que sur le fauteuil, mais du même acabit, et d’ailleurs on en aura très vite la preuve.

À cela s’ajoute un déshabillé de la comtesse certes charmant, mais moins pudique que ce à quoi nous ont habitué les mises en scène habituelles ou « traditionnelles ». L’idée esquissée d’une maison de plaisir se précise, restera à comprendre si cette maison fonctionnera en vase clos (si je puis oser l’expression) ou en version mondaine, la maison de Monsieur Comte comme celle qui fut de Madame Claude.

Mais c’est clair, dans cet espace, on ne pense qu’à ça. La comtesse apparaît dans son déshabillé comme prête à recevoir le comte chaque soir pour quelques exercices sur le sofa aux coussins roses rebondis comme des fesses et malgré tout chaque soir elle est délaissée. D’où le porgi amor du matin…

Porgi, amor, qualche ristoro

al mio duolo, a' miei sospir.

O mi rendi il mio tesoro,

o mi lascia almen morir.[3]

Un air court, pas spécialement enjoué.

Enfin, alors que la didascalie de Da Ponte annonce portes, cabinets et fenêtres, rien n’apparaît clairement sinon cette immense porte écrasante qui perce le mur comme au premier acte. Une fois de plus l’impression d’une sorte de réclusion.

Peu à peu pourtant, on découvre derrière l’échafaudage, l’entrée d’un soupirail éclairé fortement, et au-dessus une petite fenêtre, tandis que sur la gauche, une porte dans la cloison indique le cabinet. On découvre tout cela au fur et à mesure. Le décor au départ semble d’un bloc, mur moisi, échafaudages et sofa rose et il se découvre peu à peu à nos yeux et se précise même : une chambre de la comtesse sans fenêtres : il n’y a jamais aucune fenêtre dans cette architecture, sinon un petit fenestron par lequel s’échappera Cherubino, quant au cagibi où il se dissimule, c’est une sorte de soupirail sous la chambre de la comtesse éclairé d’un jaune si cru qu’on y suppose des cultures pas tout à fait maraichères. D’ailleurs Susanna en sortira fumant un petit joint.

Un des caractères de cette mise en scène est d’abord la mise en cadre, la mise en contexte, les détails du décor font fortement sens, et c’est à cela qu’on se raccroche pour comprendre les intentions de mise en scène, parce que dès ce deuxième acte, la dramaturgie tellement précise de Beaumarchais-Da Ponte l’emporte et la pièce file presque comme d’habitude.

Certes, les ébats érotiques (ou leurs esquisses) avec Cherubino vont un peu plus loin, et on sent bien qu’on est au bord du gouffre (!) ou de l’abîme des plaisirs, mais Da Ponte laisse peu de temps au coitus, qui est toujours interruptus. Mais on sent la circulation du ou des désirs, et comme au premier acte, Susanna n’est pas si étrangère à ces jeux.

Quant à Figaro, on le revoit une deuxième fois après avoir rasé Cherubino au premier, s’occuper des frisettes de la comtesse avec un fer à friser qu’il laisse un peu trop chauffer et fumer. C’est très rare de revoir dans Le nozze di Figaro un Figaro exerçant son ancien métier de barbiere. Sans doute une manière pour Titov d’indiquer que les relations entre les personnages restent des relations de classe, avec leurs mécanismes pervers.

Le comte enfin revient dans la chambre pour ouvrir le cagibi avec un marteau-piolet géant (nous tairons l’allusion du comte et de son outil géant, ici aveuglante, et rappellerons chez Strehler l’entrée du Comte avec un outil similaire mais de taille normale qui le tenait loin de lui à bout de doigts comme un outil sale qui lui était inconnu… les comtes ne savent utiliser les outils, c’est pour les valets), ici, le marteau-piolet est vraiment le prolongement du comte devenu une sorte de monstre éperdu de colère, et la comtesse s’empare de l’outil du comte pour massacrer le sofa, encore un geste à la fois comique et ambigu.

Mais à part ces détails qui sont presque des exagérations de dessin animé, ce sont Le nozze de nos habitudes qui défilent, et ce sera le cas jusqu’à la fin, c’est-à-dire un tressage assez lâche entre des idées pas vraiment menées à leur terme et le souci de respecter la dramaturgie de l’œuvre, une sorte d’entre deux qui fait que le public apprécie (il y retrouve ses petits, il rit beaucoup), mais où l’impression domine qu’on n’ose jamais aller trop loin une dragée seulement très légèrement poivrée, un assaisonnement insuffisant au regard de la voie nettement choisie au premier acte. Toute la fin chantée de l’acte en effet n’a rien de différent par rapport à la plus classique des mises en scènes, Rennert par exemple.

Acte III

La même impression domine à l’acte III, l’acte de bascule, qui montre cette fois les appartements du comte, sous forme d’un bureau design, avec son petit coffre-fort (avec de l’argent liquide et on le verra un revolver),

et une chaise longue Van der Rohe ou Le Corbusier en cuir noir, c’est-à-dire un mobilier d’architecte, murs recouverts de lattes de bois, et le tout à peu près achevé. Visiblement le domaine du comte est le premier à avoir été terminé. Il faut ce qu’il faut. Le chef d’abord.

Ce chef, c’est donc un homme d’affaires (le bureau) et de petites affaires (la chaise longue), avec ses petites manies, des pots de Marijuana sous néon qu’on pense être pour une consommation personnelle, encore des petits plaisirs.

Comme dans les actes précédents, les mouvements érotiques sont plutôt lestes, et Susanna se laisse faire (avec duplicité ou plaisir ?) en tous cas elle sait parfaitement donner le change si bien que le comte s’y laisse prendre.

La présence d’argent liquide et le revolver dans le coffre font penser à d’autres petites affaires, de petites corruptions enfin du louche. C’est esquissé, survolé, mais présent.

La comte comme tous les aristocrates est peut-être à court d’argent (le palais décati), mais la reconstruction en cours et les petites affaires marquent peut-être un changement de direction ou de destination, une remontada.

Tout le reste de l’acte reste assez conforme à la tradition, là encore : l’arrivée de Don Curzio, celle de Marcellina et Bartolo, accompagnés de Barbarina en costume trois pièces, jeu de genre inversé avec Cherubino en train de se faire travestir par les jeunes filles, comme une version symétrique des groupes, comme si il fallait dans chaque groupe toutes les générations..

Mais pour l’ensemble Titov laisse l’œuvre dans ses rails, la thèse qu’on commence à subodorer (le pouvoir excessif mène à la négation de l’autre et à sa chosification : Susanna, Barbarina sont des morceaux de chair à disposition) n’impose aucune modification dramaturgique, simplement un jeu plus aiguisé des acteurs.

Pourtant cet acte est une bascule : il pourrait être la conclusion de l’œuvre, puisque le mariage de Figaro est la conclusion de l’acte. Tout est bien qui finit bien. Mais c’est aussi le mariage (enfin) de Bartolo et Marcellina, et Titov ajoute, discrètement, dans un coin, le couple Barbarina-Cherubino, trois générations presque normalisées. Tout pourrait s’arrêter là. Mais ces changements impliquent aussi un changement dans les groupes de pression, et ainsi, à la fin du troisième acte, le comte est seul, contre tous les autres.

En effet la comtesse n’a pas résolu son problème, qui est de démasquer le comte et le mettre devant ses errances. Ainsi donc, après s’être dénoué, la pièce se renoue puisque Susanna donne rendez-vous au comte et que la comtesse et sa camériste échangeront leurs habits. D’une certaine manière le quatrième acte est une pièce dans la pièce. Le changement de décor montre d’ailleurs qu’on est passé à autre chose.

À commencer par Barbarina, qui a perdu plus que la spilla (l’aiguille) et qui chante son adieu à l’enfance (L'ho perduta… me meschina!…)[4] en enchainement acte III/Acte IV dans cette mise en scène, sans aucune interruption. Tout le monde change de statut, et même Figaro d’e^tre surgi de nulle part, devenu à la fois fils et mari a trouvé passé et statut.

Marcellina : Dove vai, figlio mio ?

Figaro : A vendicar tutti i mariti. Addio.[5]

Et donc changement de décor…

Acte IV

Le mur se lève et le jardin ouvert sur le ciel est en fait une vaste serre abritant une culture plus industrielle de Marijuana. Sans doute le comte prend-il un peu d’avance sur la prochaine légalisation prévue en Allemagne en 2024 et au premier plan reste le bureau, devenu à la fois coffre-fort, cachette, et symbole des affaires du comte dont les petits pots du troisième acte n’étaient qu’un indice de sa véritable activité ou de sa propre consommation.

L’univers malgré tout reste clos, et ce comte gère une petite communauté sur laquelle il règne : il paie (l’argent fait tout comme dit Marcellina au premier acte), il est le maître, et gère les personnes et les corps. Tout le quatrième acte consiste à mettre en défaut le système, et à mettre en public ce que d’ailleurs tout le monde sait.

Dans cette serre, entre les plans desquels les personnages se glissent se dissimulent, c’est une sorte de joint-party en quelque sorte qui se joue. Il y reste au premier plan le bureau du comte, manière de souligner l’activité du maître… Au maître des plaisirs, les cultures du plaisir.

L’espace nous montre sexe et marijuana, comme double business : latex d’un côté, et Basilio tout de cuir noir vêtu qui enseigne comme nous l’avons vu une musique un peu particulière et Antonio le jardinier qui cultive des plantes tout aussi particulières. Tout le monde trempe dans l’affaire.

Dans la gestion des mouvements, des quiproquos, des jeux d’ombres et de substitution, tout fonctionne là encore comme d’habitude, sans particulière différence avec une vision traditionnelle sinon qu’une fois de plus le comte (qui a revêtu un costume de satin rose) baisse son pantalon c’est une habitude, et en même temps une sorte de quête vaguement humiliante : baisser le pantalon, c’est montrer aussi qu’il est un corps parmi d’autres, c’est être en demande – comme au premier acte, comme si ce geste devait forcément s’accompagner de la soumission émerveillée de la femme , mais qui a aussi l’ambiguïté du ridicule.

Pour le reste, rien de bien nouveau, ça bouge dans l’ombre, comme chez Strehler, Rennert et tutti quanti.

La scène finale avec son andiam tutti a festeggiar reste ambiguë : après le pardon dont nous avons évoqué plus haut la charge hautement symbolique d’une humanité qui se reconnaît en tant qu’humanité et pas seulement en tant que chose à jouir (dans le cas du comte), andiam tutti a festeggiar, marque le retour final du fauteuil à jouir sur lequel on installe le comte, trône du roi du jouir, ne laisse pas trop de doute sur la nature du festeggiar, sans plus laisser aucun doute sur la nature du pouvoir dont l’appétit sexuel semble être le corollaire, tout pouvoir social s’exerce aussi forcément comme pouvoir sexuel. La folle journée est celle du rut. Aucun étonnement à associer la drogue, ici figurée par la marijuana, à la fête du sexe, tant on sait qu’aujourd’hui les drogues envahissent les nuits folles de la ville, comme aide à renforcer sa puissance sexuelle et la multiplication des orgasmes. Tout commence et finit par le jouir. Mais l’ambiguïté qui subsiste (est-ce d’ailleurs une ambiguité ?) c’est qu’on a l’impression que tous sont complices, et que le comte devient chef d’orchestre d’une vaste orgie dans une fin à la Falstaff : tutto il mondo è orgia.

Quand même, tout ça pour ça ?

Les voix « mozartiennes »

Comment ne pas suivre Serge Dorny dans son souhait de constituer à Munich un « Ensemble Mozart », c’est-à-dire un ensemble de chanteurs qui deviendraient les références de la maison en matière de chant mozartien, en référence au passé de la Bayerische Staastoper, de son orchestre pluriséculaire, de la création in loco d’Idomeneo en 1781, de traditions plus récentes comme par exemple la présence systématique de Wolfgang Sawallisch à la tête de presque tous les Mozart quand il était GMD à Munich. Ce passé-là, même récent, il est d’ailleurs impossible d’y avoir accès vu que ce théâtre, parmi les plus grands du monde et Opéra de l’année pour Opéra Magazine, n’a toujours pas d’archive en ligne et que les programmes qui enchainent des articles longs et (quelquefois) intéressants n’affichent toujours pas, à l’inverse de la plupart des théâtres de cette importance, l’histoire du titre dans la maison. Si on veut afficher une ligne et une histoire, il serait bon d’abord de la montrer avant de la rêver.

Nous l’écrivons depuis des années, il y a quelques dizaines d’années certains chanteurs étaient identifiés à des rôles mozartiens (sans y être d’ailleurs abonnés), Berganza Cherubino, Raimondi Don Giovanni, Van Dam Figaro et Leporello, Te Kanawa ou Varady Elvira, Margaret Price Donna Anna et contessa, Janowitz ou Schwartzkopf Contessa, aujourd’hui sans doute à cause de l’élargissement du répertoire, qui a du même coup réduit dans les théâtres la fréquence des reprises mozartiennes au profit de Gluck, Haendel ou Vivaldi, la question de l’interprétation de Mozart a aussi mis un peu de désordre, à cause de la concurrence de chanteurs venus du baroque et d’autres habitués à chanter un Mozart « classique » etc…

Il y a une multiplicité de raisons qui font que l’on a moins (bien) chanté Mozart récemment.

La conséquence en est évidente, si on chante moins bien Mozart, c’est qu’on en perçoit mal la complexité de son interprétation.

Mais tout cela est évidemment cyclique, dépend des voix à disposition, dépend des managements des opéras, ou de l’air du temps. Il reste que Mozart est structurel dans un certain nombre de maisons, comme par exemple Vienne (et pour cause) et aussi Munich, et dans des Festivals comme Salzbourg et Aix.

Une autre mode délétère des dernières années a consisté à penser que Mozart était fait de préférence pour des voix jeunes, et seulement jeunes, sa réputation d’être un miel vocal qui pouvait préparer à asseoir un répertoire plus lourd a fait le reste. Bien des chanteuses et chanteurs ont l’impression qu’ils feront leur carrière sur une grande Aida plutôt qu’une grande comtesse, ou sur un Lohengrin plutôt qu’un Titus. Rappelons qu’un Ben Heppner qui fut un Tristan notable, fut aussi un Titus exceptionnel.

Et puis il y a les modes vocales, un jour on aime les tripes, et l’autre les voix plus pudiques, policées, sans aspérités, un jour on aime la présence scénique et l’émotion immédiate et l’autre le beau son sous sa chape de verre. Un jour les voix slaves et l’autre anglo-saxonnes : à l’opéra, les modes existent, façonnées par la rumeur, les réseaux, les superlatifs faciles qui cachent quelquefois des opérations de com ou la puissance de certaines agences …

Alors, constituer un ensemble Mozart, c’est-à-dire avoir sous la main (pas forcément en troupe) des chanteurs qui puissent garantir une représentation mozartienne de haut niveau, oui, cela intéresse, interpelle, mérite d’être soutenu.

Mais cela veut dire aussi dans cette maison une politique de répertoire soutenue, qui propose régulièrement Mozart, et des titres variés, comme cette saison, Nozze comme nouvelle production, et reprises de Cosi fan tutte, Idomeneo, Zauberflöte. Les distributions sont très correctes, tout comme les chefs. Si j’habitais à Munich, j’aurais sans doute été voir Idomeneo ou revoir Cosi fan tutte, mais sans que cela vaille un nouveau voyage si l’on habite à l’extérieur. Que Montanari dirige Cosi fan tutte est une très bonne chose vu le succès des présentes Nozze, que le GMD en titre Vladimir Jurowski ne le reprenne pas continue de nous interpeller sur la manière qu’il a de ne pas imprimer beaucoup musicalement sur la programmation d’opéra de la maison.

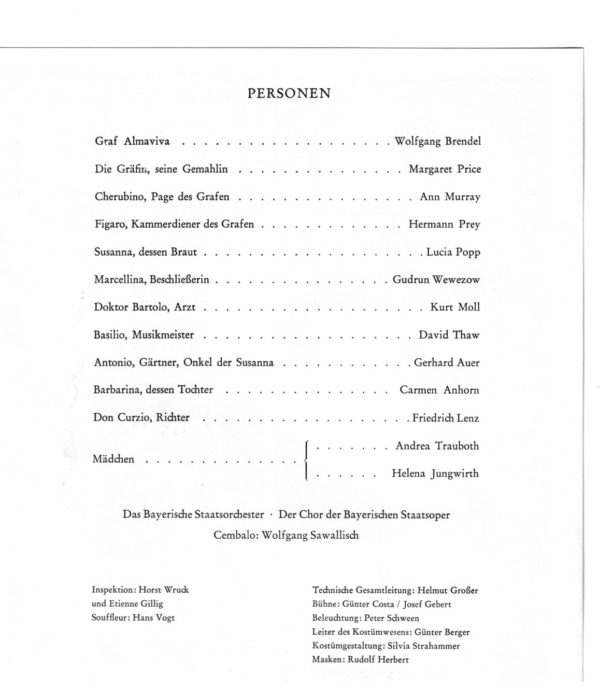

Peut-être mon insistance maniaque peut-elle surprendre, mais j’ai vu Le nozze di Figaro dans cette maison pour la première fois le 30 juillet 1982, au pupitre Wolfgang Sawallisch, Production Günther Rennert, avec Wolfgang Brendel (Conte), Margaret Price (Contessa), Lucia Popp (Susanna), Hermann Prey (Figaro), Ann Murray (Cherubino), Kurt Moll (Bartolo), c’était un « Ensemble-Mozart », je souhaite à cette maison que j’aime tant d’en constituer des semblables…

Pour constituer un Ensemble Mozart, c’est-à-dire une palette de chanteurs, une sorte de boite à outils permettant de garantir à chaque reprise de Mozart une distribution mozartienne de référence, il faudra du temps, et peut être un casting-management plus exigeant en terme de style, de profil, plus curieux aussi d’aller chercher au-delà des propositions des agents (Pour ces Nozze, les quatre rôles féminins essentiels viennent de la même agence ).

Tout cela se construit peu à peu mais ce soir, et c’est très positif, la distribution fonctionne très correctement, avec ce qui fait une grande maison, les petits rôles, tous impeccablement tenus …

D’abord les membres du studio, dont nous ne cessons de souligner l’excellence, les deux jeunes filles (du troisième acte), Xenia Puskarz Thomas depuis la saison dernière et l’autre jeune fille, Seonwoo Lee, qui vient d’y entrer, des voix fraiches, claires, bien projetées. Enfin, recrue de cette année également, l’excellente Barbarina (qui dans cette mise en scène apparaît aussi au troisième acte, engagée par Marcellina) de Eirin Rognerud, voix claire, bien émise belle prononciation, avec surtout une faculté déjà notable pour colorer, son intervention (l’ho perduta…) au début du quatrième acte marque par sa couleur une légère mélancolie, une douce amertume malgré la brièveté… et derrière une Barbarina se cache souvent une Susanna…

Martin Snell est Antonio, basse dans la troupe depuis quelques années, que nous suivons depuis bien plus longtemps et qui a toujours bien chanté et articulé Mozart, avec style, et en respectant le rythme imposé par le chef, il est le personnage, et la voix est là.

On ne présente plus Kevin Conners, colonne de la troupe depuis des années, qui excelle dans les petits rôles de caractère (et quelquefois de plus gros), il est ici Curzio, toujours impeccable.

Très récent membre de la troupe, puisqu’il vient d’y entrer après avoir longtemps été l’un des piliers de celle de la Komische Oper de Berlin, Tansel Akzeybek est bien connu, il chante aussi désormais régulièrement à Bayreuth. La voix a forci, claire, affirmée, et toujours précise et nette : il est un Basilio plus inquiétant en exécuteur d’œuvres pas très musicales comme on l’a évoqué plus haut que la légère caricature qu’on entend quelquefois sur les scènes. Il y a un vrai potentiel dans cette voix menée très intelligemment et c’est d’autant plus dommage que son air du quatrième acte (In quegl'anni, in cui val poco… ) ait été coupé.

Scéniquement très à l’aise et composant un vrai personnage de retraité de la bonne vie, dans une mise en scène où Marcellina et lui semblent avoir eu un passé vaguement olé olé au vu de leurs costumes, Willard White a encore la maîtrise scénique, mais le style, la manière de sillabare (cette manière de chanter les syllabes très rapidement dont Rossini fera un pilier de son style bouffe) et la voix n’ont pas ou plus la projection d’antan, ce qui gâche La vendetta, oh, la vendetta qui est quand même un des grands airs d’entrée de l’œuvre. Mais il est un vrai profil scénique, qui remplit la scène.

Naturellement Dorothea Röschmann en Marcellina remplit la scène elle aussi, et scéniquement et vocalement, ce qui fait d’autant plus regretter qu’elle ne chante pas non plus son air du quatrième acte (Il capro e la capretta) pourtant vraiment dans le ton de la mise en scène. La voix est magnifiquement présente, claire, colorée, projetée, une Marcellina de grand luxe qu’on aurait voulu entendre plus.

Avery Amereau qui était Dorabella dans Cosi fan tutte la saison dernière est cette fois Cherubino, dans une composition étonnante, ambiguë à souhait au premier acte en short court d’adolescent(e) qui a trop grandi, totalement engagée dans le rôle et qui devient ensuite un soldat (américain comme sorti d’Apocalypse now) puis une charmante jeune fille mascherata. La mise en scène joue à plein de ces ambiguïtés, de ces passages étourdissants d’un genre à l’autre, commençant au départ en ado presque en « transition », une composition vraiment étonnante, servie par une voix claire, assez nuancée (peut-être moins dans son premier air Non so più…) . Elle était une bonne Dorabella l’an dernier, elle est un meilleur Cherubino, avec une vraie prise sur le public qui lui fait une ovation marquée, et un style de jeu qu’elle sait parfaitement mettre en adéquation avec le style de chant. Bonne pour l’ensemble Mozart…

Louise Alder est certes une Susanna lyrique et poétique, mais je n’ai pas retrouvé la maîtrise qu’elle avait l’an dernier en Fiordiligi, il lui manque un je ne sais quoi pour être une grande Susanna (marquée sur cette scène ces dernières années par la merveilleuse Olga Kulchynska, pour moi sans rivale aujourd’hui). Le phrasé, la diction font défaut notamment au premier acte où ses récitatifs sont une sorte de bouillie sonore alors qu’ils sont essentiels pour la théâtralité de l’œuvre, car la netteté des mots est un minimum. Je la range dans la catégorie des « voix sous verre », c’est-à-dire un beau chant, maîtrisé, propre sur lui, mais insuffisamment incarné, même si son deh vieni non tardar du quatrième acte est assez convaincant. Ce chant reste pour moi trop lisse, sans beaucoup de profondeur, formellement très propre mais qui me laisse un peu froid.

Elsa Dreisig recrue star de la troupe de la Bayerische Staatsoper (mais pour peu de temps) est une comtesse inattendue. C’est son destin de toujours nous surprendre un peu. Elle obtient une ovation de la part du public à la fin et dans son air du troisième acte Dove sono i bei momenti. Certains ont pensé qu’elle serait une meilleure Susanna que Contessa, et d’autres ou les mêmes ont noté que les voix des deux sopranos étaient assez proches. Soit. Pour ma part, si je retrouve certains défauts d’homogénéité (des aigus trop dardés et trop forts, mal maîtrisés, un certain manque de couleur ou de variété dans l’émission dans son air Dove sono), j’ai été séduit par la présence scénique, l’engagement du personnage, et l’émotion qu’elle distille dans cet air si difficile qu’est Porgi amor. Elles sont rarissimes les chanteuses qui savent transmettre immédiatement quelque chose dans cet air et Elsa Dreisig est de celles-là. Par ailleurs, son intelligence dans le jeu, la justesse des gestes, la fraicheur vocale, les mouvements simples et naturels, mais aussi le maintien (au troisième acte notamment) dans une mise en scène où tous sont jeunes et où le comte ne sait plus regarder qui il touche ou veut toucher, tout cela fait comprendre et justifie la prise sur le public et l’immense succès. Bien que je persiste à aimer des comtesses au poids et à la maîtrise vocale plus marqués, j’ai été séduit, en trouvant que le comte est bien bête de se jeter sur tout ce qui bouge alors qu’il a sous la main quelqu’un qui bouge si bien et si juste, et qui sait être (y compris à la fin) si émouvant.

Il conte c’est Huw Montague Rendall, figlio d’arte comme on dit (vu ses parents), et il est pour moi un problème sinon le paradoxe de ce casting. D’abord c’est un chanteur qui a un très beau timbre, beaucoup de style, un beau phrasé, en bref, une belle technique, une voix séduisante, très contrôlée et une très grande musicalité. Et donc de notables atouts

Mais il a un gros problème, c’est que pour le personnage, il manque du volume nécessaire pour projeter dans une salle aussi vaste.

Sans doute à Zurich, ou au Prinzregententheater de Munich serait-il plus à l’aise, mais ici il est couvert dans les ensembles, couvert par l’orchestre et c’est d’autant plus rageant que c’est un vrai bon chanteur.

C’est encore plus rageant parce que c’est un personnage incroyable au niveau scénique, qui a complètement épousé la vision de la mise en scène, dans sa douce folie, touche à tout, sautillant en slip, pantalon baissé, courant partout, dans son costume de grand bourgeois négligé (au négligé étudié : belles chaussures sans chaussettes, costume ajusté et débraillé ce qu’il faut et cheveux blonds au vent de petit Maphisto des salons à divans profonds). Une caricature virevoltante, une composition souvent époustouflante et merveilleusement dirigée par le metteur en scène. Du coup, il a un très gros succès, c’est merveilleux pour ce jeune chanteur très intelligent de 29 ans, mais ce n’est pas un comte pour le Nationaltheater.

Enfin, Konstantin Krimmel, déjà considéré comme toute la presse comme une vedette, chanteur émergeant de l’année dans le palmarès d’Opernwelt, est Figaro. C’est un Figaro volontairement raisonnable ou du moins un peu plus distancié dans ce monde de dingues et cette mise en scène aux senteurs de cannabis. Le timbre est chaleureux, l’émission impeccable, la diction exemplaire (on comprend chaque mot des airs et des récitatifs), la projection vocale n’a aucun problème, et il réussit à être un Figaro presque modéré, qui doit faire contraste avec le comte. Un Alex Esposito dans sa jeunesse était un Figaro fou volant ou feu follet, ici Krimmel ne l’est pas du tout : il possède une certaine élégance du style (les cadences sont impeccables, et modulées qui plus est) qui se retrouve dans son jeu, pas du tout pataud ou immobile, mais sans jamais rien de trop. Un Figaro qui tranche par sa modération et son « classicisme » avec son maître tout en superficialité, et en mouvement. C’est un Figaro stratège, plus qu’un Figaro Scapin, qui donne du poids aux mots, et qui sait gérer les situations. Même dans la dernière scène du deuxième acte (quand il feint d’avoir mal au pied), il n’est pas histrionique. Un Figaro singulier, que d’aucuns ont cru voir en retrait, et que je vois en parfait symétrique d’un comte un peu perdu, une manière de dire que la valeur d’un homme ne tient pas à sa classe sociale, mais à sa classe « humaine ». Inutile donc que le monologue de Beaumarchais soit prononcé, l’attitude de ce Figaro-là est une preuve.

La direction musicale

C’est sans doute la surprise (du chef) : l’ouverture, contrastée, emmenée à un train d’enfer, avec un volume marqué (la fosse est un peu surélevée) est tellement étourdissante qu’elle provoque déjà une ovation énorme dans le public. Nous connaissons Stefano Montanari par les nombreuses représentations lyonnaises qu’il a dirigées et le style qu’il porte, fortement marqué par la tradition baroque (il fut premier violon de Accademia Bizantina d’Ottavio Dantone de 1995 à 2012 mais il est aussi diplômé de piano) et par un sens inouï de la dynamique. D’ailleurs dans la fosse munichoise, il assure lui-même le continuo au pianoforte passant du podium au clavier en une gymnastique rapide qui semble amuser les musiciens et qui garantit la fluidité et la continuité du théâtre.

C’est en effet d’abord ce qui frappe dans ce Mozart assez inhabituel sous les ors du Nationaltheater, la manière d’épouser la mise en scène dans son rythme et sa rapidité, faisant sonner Le Nozze comme une sorte de course légère, sans toutefois ne rester que dans la course, mais essayant aussi de donner des respirations et des variations : les moments de plus grand lyrisme ou de mélancolie sont aussi marqués, mais jamais appuyés. En fait, Montanari fait sonner l’orchestre : l’ouverture époustouflante dont nous avons parlé et qui rappelle un peu dans un style différent par sa dynamique ce que Petrenko imprimait à celle de Fledermaus (rendez-vous le 23 décembre pour voir comment fait Jurowski). Il a un tempo rapide et une dynamique marquée et contrastée, avec un orchestre très présent et très virtuose. Le meilleur des orchestres de fosse a encore été fêté ce soir par le public en montrant qu’il est capable de s’adapter à un style de Mozart auquel on ne l’a pas habitué. On pense à la manière dont les Wiener Philharmoniker freinaient des quatre fers devant les initiatives de Raphael Pichon à Salzbourg cet été, et on se dit que le Bayerisches Staatsorchester a cette élasticité et cette ouverture qui sont la marque d’une disponibilité et d’une curiosité modelées d’abord par les années Petrenko, et ensuite par la manière salutaire dont Dorny (qui fut ne l’oublions pas manager d’orchestre)[6] invite des chefs très divers par le style et la tradition dans la fosse munichoise. Ainsi, il y a en fosse un allant, une sorte de joie de jouer qui sont sans doute pour moi l’élément essentiel de cette production, qui fait monter et tenir le soufflé sans lequel il retomberait…

Montanari a su jouer aussi de sourires (au continuo), et a su aussi scander les moments plus dramatiques, ou ceux qui sont les plus étourdissants comme le final du deuxième acte, l’un des points d’orgue de la partition, une manière de marquer le moment où l’action est nouée et semble inextricable, que bien des compositeurs (Rossini en premier, et Montanari est aussi un grand rossinien) reprendront par la suite.

Ainsi, même si quelquefois la scène ne répond pas toujours aux attentes que certains moments laissaient espérer, il y a toujours en fosse une surprise, un halètement, une vivacité qui semble illustrer le Mozart direct et fantasque du film Amadeus de Forman, aussi inexact historiquement que formidable révélateur de l’humanité d’un Mozart que des années de divinisation (le « divin » Mozart) avaient étouffée.

Mais si l’on veut construire un « Ensemble Mozart », il faudra aussi offrir en fosse un Mozart divers au public, celui de Montanari, bien sûr, mais aussi celui de Jurowski (s’il en dirige) ou d’autres, qui fassent chacun entendre cet éventail de lectures possibles. Et l’« Ensemble Mozart » exige aussi des chefs qui reflètent la palette de tous les possibles pour créer chez les chanteurs cette adaptabilité qui quelquefois leur manque. Pour éviter que répertoire ne rime avec routine.

Que Montanari et l’orchestre soient les artisans du succès public de la production est hors de doute, et nul doute que le chef italien a un bel avenir à Munich.

Une conclusion à la forme interrogative

Pas de doute sur l’orchestre et le chef, car ils emportent la conviction en accompagnant de manière virevoltante, souriante et quelquefois rugueuse aussi le spectacle dans son ensemble, en soutenant un cast vocal de bon niveau. Étant bien convaincu que nulle part en ce moment il n’y a des distributions mozartiennes mirobolantes, rappelons qu’en 2017, entre Gerhaher, Esposito, Lombardi, Kulchynska et Von Otter, Munich avait su réunir aussi un sacré « ensemble Mozart », mais celui-ci a le mérite de faire « monter » des voix nouvelles, en devenir et qui se défendent de manière notable, qui plus est accueillies par un très grand succès, que demander de plus ?

On pourra discuter ad nauseam de la pertinence de mettre au rebut la production Loy, après six ans dans un théâtre où les productions des Nozze durent des dizaines d’années, pour la remplacer par une production certes très bien accueillie, mais qui ne représente pas un saut qualitatif si évident.

Mais puisque Titov est arrivé, bienvenue à Titov.

Il est clair que la production dans son ensemble a très bien fonctionné auprès du public, qui lui a fait un accueil plus que chaleureux, et qui était présent en masse dans le théâtre jusqu’à la dernière, un public divers, souriant visiblement ravi. Cela signifie que c’est une production qui devrait fonctionner en tant que production de répertoire (à condition d’en maintenir ses qualités musicales), tout comme le Così fan tutte de la saison dernière.

Je suis néanmoins dubitatif sur le travail d’Evgueny Titov, que je tiens pour un des profils les plus intéressants de la nouvelle génération des metteurs en scène à l’opéra. Sans nul doute il y a des idées, celle d’un univers vaguement sadien et vaguement inquiétant, celle d’un plaisir qui procède du pouvoir, celle aussi d’une journée assez folle et déglinguée. En cela il respecte le Da Ponte libertin irréductible et une fin du XVIIIe siècle assez libérée dans les alcôves.

Le centre, c’est le pouvoir du comte, personnage clef de l’œuvre, y compris dans ce travail où c’est le personnage plus sollicité au niveau actorial, c’est un pouvoir économique, un pouvoir de corruption qui débouche forcément sur l’exigence sexuelle qui en est le corollaire, et son style négligé, pas vraiment le macho des fantasmes avec ses mèches blondes au vent, et complètement mangé par le désir fait penser à des affaires récentes, où le pouvoir finissait forcément par s’exercer par la demande (ou l’exigence) sexuelle. Harvey Weinstein n’est pas si loin. D’un autre côté, toute la maisonnée est ou soumise ou complice, à voir la fin, on la dirait complice, ailleurs on la dirait soumise, y compris le couple Susanna/Figaro et plus d’ailleurs Susanna ambiguë qu’un Figaro un peu à part. Mais c’est toute la maisonnée, les couples de toutes génération et les « paysannes » qui semblent s’accommoder de ce comte aux manettes… de son fauteuil.

C’est donc assez complexe de démêler la ligne, d’autant qu’il est facile de lire cette production comme une production assez traditionnelle, surtout à partir du deuxième acte (en fait le premier acte expose pratiquement tout), un peu plus grivoise et leste que d’autres, mais pas (trop) méchante… à moins que ce ne soit un suprême cynisme que de piéger le public qui croit à un Feydeau boulevardier un peu vulgaire alors qu’il a un Sade masqué dans du coton… Convention pure et dure ou convention au parfum de cannabis ? Délicieuse incertitude de ce XVIIIe dévergondé, charmant et pervers comme un Boucher, que le XIXe castrera.

[1] Aguas frescas : nom du palais du comte chez Beaumarchais

[2] Les tantes Jeanne Célèbre chanson de Gilbert Bécaud (1963)

[3] Donne, amour, un peu de réconfort

A mon chagrin, à mes soupirs.

Ou rendez-moi mon trésor,

ou au moins laisse-moi mourir.

[4] Je l’ai perdue… moi aussi

[5] Marcellina : où vas-tu mon fils

Figaro : je vais venger tous les maris, adieu !

[6] Manager et directeur artistique du London Philharmonic Orchestra de 1996 à 2003

Mes plus belles noces pour moi furent celles de Marthaler à Salzburg et Paris. Corrosives, déjantées et incroyablement poétiques.

La comtesse légèrement imbibée de whisky de Denoke et le Cherubino innocent et sexy de Schaeffer étaient l incarnation de Mozart sans oublier le glockenspiel magique depuis le grenier du magasin de robes de mariée.

Vous notez avec raison le décalage entre l'accueil du public actuel et les sensations ressenties par qui a un peu trop de souvenirs.