Sans que se démente pour autant le succès d’œuvres aussi apparemment indéboulonnables que La Bohème ou Tosca, et alors même que Madame Butterfly résiste vaillamment aux accusations de « yellowface », peut-être grâce aux sopranos asiatiques qui se sont emparées du rôle-titre, le Trittico puccinien semble connaître depuis un quart de siècle une ascension irrésistible à l’affiche des théâtres. Cet opéra « trois en un » correspondrait-il mieux, par sa fragmentation même, à notre époque où se côtoient les esthétiques les plus diverses ? L’éclat de rire grinçant de Gianni Schicchi lui prêterait-il des vertus suffisantes pour compenser le vérisme grand-guignolesque du Tabarro ? Et notre XXIe siècle, dont d’aucuns penseraient qu’il serait religieux ou ne serait pas, parviendrait-il à dépasser le côté sulpicien de Suor Angelica pour y voir le reflet de ses interrogations ?

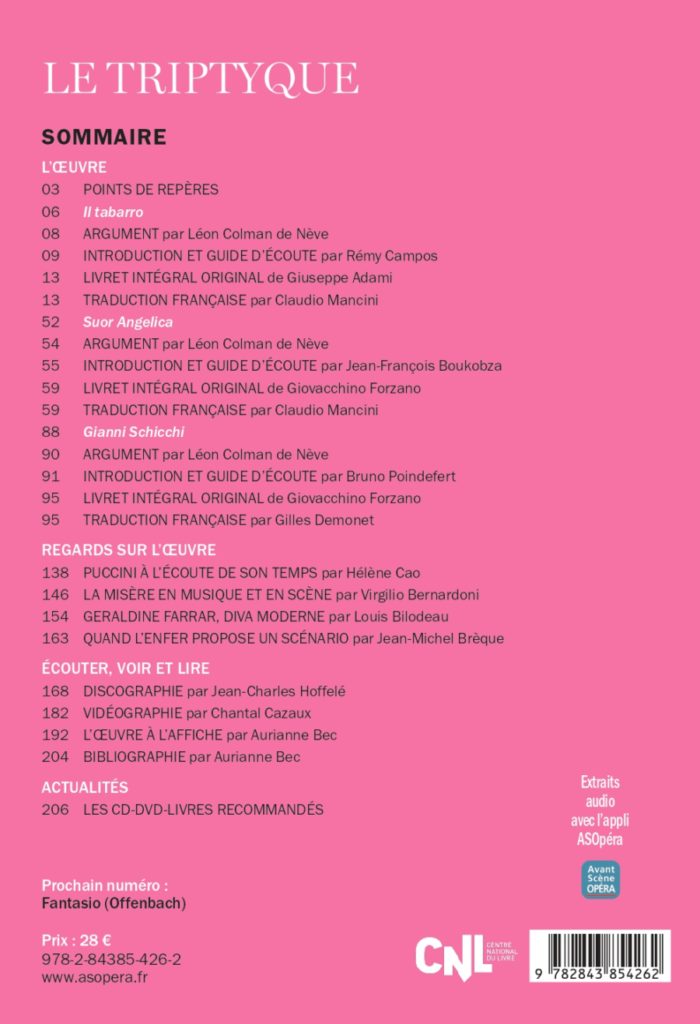

Toujours est-il que L’Avant-Scène Opéra propose cet été une nouvelle version de son volume intitulé « Le Triptyque », la première édition remontant à mai 1999, sous le numéro 190. Première constatation : le nombre de pages a augmenté, passant de 184 à 208. Même si l’on retranche les cinq dernières, consacrées à quelques actualités du disque, à la liste des numéros parus et à un peu de publicité, il reste encore 205 pages consacrée à l’œuvre, contre 172 jadis. Indéniable et substantiel saut quantitatif, donc.

Bien sûr, l’iconographie a changé : ce qui était autrefois l’image de couverture – une photographie de la création new-yorkaise en 1918, où Giorgetta-Claudia Muzio se penchait sur le cadavre de son amant sous le regard de son mari – se trouve désormais en deuxième de couverture, et la plupart des photographies en couleurs proviennent de productions créées au cours des vingt dernières années. Il suffit d’ailleurs de feuilleter le volume pour s’apercevoir que les plus grands noms actuels de la mise en scène se sont essayés à ce Puccini-là : Claus Guth à Francfort en 2008, Lotte de Beer à Munich en 2019, Tobias Kratzer à Bruxelles et Christof Loy à Salzbourg en 2022… C’est à ce dernier festival qu’est empruntée la couverture, où Asmik Grigorian en Suor Angelica pleure toutes ses larmes sur l’apparition de son fils. (Gageons que dans un quart de siècle, quand sortira un nouveau numéro de L’Avant-Scène Opéra consacré au Trittico, ce sera le tour de Gianni Schicchi de figurer en couverture.)

En ce qui concerne le plat principal, il n’y a pas non plus grand changement. Alors qu’a surgi dans quelques cerveaux l’idée d’unifier les volets du triptyque en confiant les trois rôles féminins à une seule et même chanteuse par conséquent dotée de qualités extrêmement variées (Mirella Freni au disque, Asmik Grigorian à la scène), Puccini avait eu recours à deux librettistes distincts, Giuseppe Adami d’après Didier Gold pour Il Tabarro, Giovacchino Forzano seul pour Suor Angelica ; le même Forzano d’après Dante (et un peu Ben Jonson) pour Schicchi. C’est donc très logiquement que L’Avant-Scène Opéra avait, dès 1999, confié ce qui ne s’appelait pas encore « Introduction et guide d’écoute » mais « Commentaire musical et littéraire » à trois personnes différentes, messieurs Campos, Boukobza et Poindefert, qui rivalisaient d’érudition et de pédagogie dans leur décryptage de cette partition dont nul ne nierait qu’elle compte parmi ce que Puccini a écrit de plus raffiné. Cette triple exégèse a été conservée telle quelle, tout comme la traduction française du livret ; seul l’argument est désormais résumé par un nouveau-venu.

Quant aux prolongements ou « Regards sur l’œuvre », si l’article de Jean-Michel Brèque sur Gianni Schicchi, « Quand l’enfer propose un scénario », a été conservé, il était en 1999 à peu près seul, car ne le suivaient guère qu’une page d’ « échos dans la presse italienne » et une autre de « Correspondances ». Ce sont donc trois articles nouveaux qui viennent enrichir le volume. Responsable de l’Edizione nazionale delle opere di Puccini parrainée par le ministère italien de la culture, Virgilio Bernardoni livre un texte sur Il Tabarro qui n’apporte peut-être pas énormément, tant le commentaire de Rémy Campos fourmille déjà d’informations, tant sur la source du livret (une pièce mélodramatique française que Puccini a dû voir à Paris en 1912) que sur les intentions du compositeur. Sans se limiter au Trittico, l’article d’Hélène Cao se penche sur la connaissance que Puccini avait de ses contemporains, nous rappelant ce qu’il pensait de Pelléas et Mélisande, de Salomé ou de Pétrouchka, et explore son intérêt pour les musiques exotiques : « Jouant avec les stéréotypes, il les déterritorialise pour en faire des éléments de son propre style, dans lequel ils s’intègrent sans hiatus ». Enfin, Louis Bilodeau évoque la figure de Geraldine Farrar, actrice autant sinon davantage que chanteuse, première interprète de Suor Angelica en 1918, dernière de ses créations mondiales après des œuvres aussi diverses qu’Amica de Mascagni, L’Ancêtre de Saint-Saëns, Königskinder de Humperdinck ou Madame Sans-Gêne de Giordano.

Renouvellement total en ce qui concerne la discographie, que signe à présent Jean-Charles Hoffelé, en analysant quelques raretés à la limite de l’introuvable, en abordant non seulement les intégrales, mais aussi les versions séparées de chacun des trois volets, et en signalant dûment les interprètes d’exception, même dans un petit rôle – Astrid Varnay ou Martha Mödl en Zita de Gianni Schicchi – et les stars égarées, comme Sutherland qui fut trop tard Suor Angelica, en 1978. Et nouveauté totale pour la vidéographie traitée par Chantal Cazaux. Si deux captations datent du début des années 1980, tout le reste est postérieur à 2000. Les versions sont encore assez peu nombreuses, aucune des productions récentes mentionnées plus haut n’ayant fait l’objet d’une commercialisation.

Pour une fois, la rubrique « L’œuvre à l’affiche » n’inclut pas de productions annoncées sous réserves. Serait-il permis d’espérer qu’une salle française reprendra un flambeau que l’Opéra de Paris n’a plus allumé depuis 2010 (avec néanmoins une reprise de Gianni Schicchi couplé à L’Heure espagnole en 2018), et osera prochainement ce Triptyque que l’Opéra de Lyon avait fragmenté en 2012 en associant chacun de ses volets à des partitions de la même époque, notamment la Tragédie florentine de Zemlinsky, d’après une pièce d’Oscar Wilde que Puccini avait très sérieusement envisagé de mettre en musique ?

Léon Colman de Nève