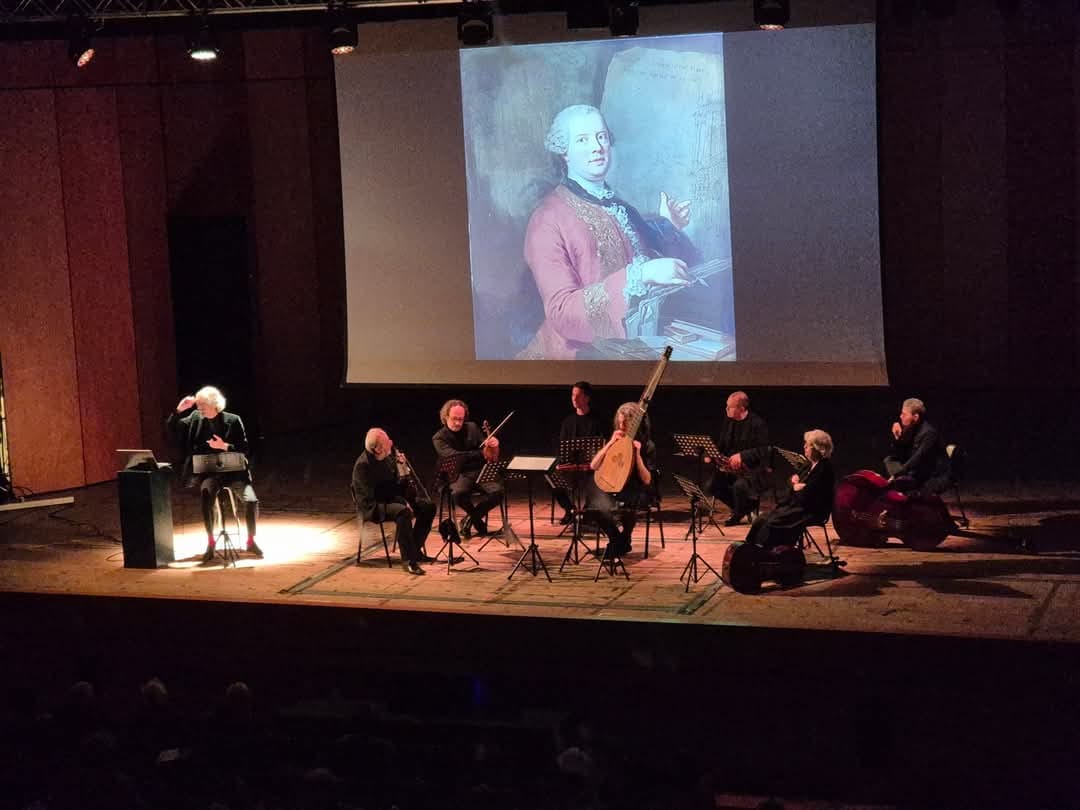

Il concerto intitolato “L'affare Vivaldi : di e con Federico Maria Sardelli”, offerto l’8 febbraio 2025 dall'Accademia Filarmonica di Messina – che con questo onora nella maniera migliore la sua missione culturale e musicale –, non è una serata musicale come le altre : sulla carta parrebbe un normale concerto dedicato a musiche di Vivaldi, ma l'esecuzione contiene un reading, che contiene a sua volta un monologo teatrale, che contiene una narrazione storica appassionante come un romanzo giallo, che contiene infine una lectio magistralis su cosa può significare l'interpretazione musicale, in particolare quella storicamente informata. La sorpresa qui è infatti che la musica eseguita non è contenuta all'interno dello spettacolo, come un suo elemento sia pur centrale, ma al contrario si rivela come il vero contenitore di cui le singole componenti, gli aspetti via via resi espliciti durante lo spettacolo, costituiscono gli strati di una preziosa sedimentazione interna, il tanto difeso mistero.

Conoscendo Federico Maria Sardelli, uno dei nostri artisti più rappresentativi e apprezzati nel mondo, tutto questo poteva essere previsto. Sardelli, livornese e dunque anticonformista per definizione e incomprimibile vocazione, non si occupa solo di musica : è pittore, scrittore, saggista, umorista ; quindi, un artista completo che riassume in una sola personalità il ventaglio espressivo di varie discipline artistiche. In questo, il maestro livornese parrebbe confermare l'intuizione di Schumann (che poi rappresenta la posizione di tutta la Romantik), secondo cui una medesima attività creatrice può incarnarsi indifferentemente in una materia o in un'altra perché il Bello, in definitiva, è uno solo e i vari campi dell'arte comunicano fra loro in quanto si riferiscono a un’unica Idea. Ma la versatilità dimostrata fin qui non basta ancora : nella serata messinese Sardelli si rivela anche attore, nel senso che la lettura di passi del suo L'Affare Vivaldi (Sellerio 2015) chiede e forse impone una adeguata drammatizzazione che dia corpo ai gesti, alle frasi, agli umori e alle intense emozioni dei suoi personaggi. Il direttore-flautista non si tira indietro, allora, nemmeno davanti alla resa scenica del dolore straziante e delle inutili implorazioni di uno dei protagonisti del suo giallo storico di fronte alla morte del figlioletto in fasce : Sardelli esce dai panni del narratore-filologo-direttore ed entra nel personaggio di Roberto Foà per recitare in prima persona il suo grande dolore. Si potrebbe pensare qui a un facile colpo di teatro, alla consapevolezza di Sardelli dell'effetto che il dolore non manca mai di produrre sulla scena, ma c'è dell'altro. Con l'evocazione della morte di un bambino e del dolore di un padre, Sardelli porta in scena il gran tema del Barocco tutto : quello della Morte-dai-mille-volti come limine tragico della vita. Tuttavia, come mostra il mito di Orfeo, alla musica e soltanto a lei è concesso di varcare quel confine per poi miracolosamente tornare indietro : così, la vicenda dei due bambini Mauro Foà e Renzo Giordano morti prematuramente (siamo negli anni Venti del Novecento, quando la mortalità infantile è ancora un’esperienza purtroppo frequente), induce due padri ebrei straziati dalla loro perdita, Roberto Foà e Filippo Giordano, a finanziare in loro memoria il recupero dei manoscritti di Vivaldi, quando questi avevano già imboccato la via dell'Ombra.

Molto opportunamente, narrando le vicende del fortunoso recupero dell'immenso lascito vivaldiano, Sardelli richiama l'immagine del manoscritto musicale, che ha bisogno dell'esecuzione per tornare a vivere e che custodisce, come uno scrigno, il pensiero musicale di un compositore a volte scomparso da secoli. Quello del corpus vivaldiano non è che un esempio fra i tanti possibili della vita spericolata dei manoscritti musicali, che affrontano spesso percorsi storici accidentati e rischi di ogni tipo per arrivare fino a noi : se solo conoscessimo meglio le vicende della “tradizione” – cioè, in filologia, la trasmissione storica di un testo –, ci accosteremmo all'esecuzione musicale con maggiore rispetto verso il testo arrivato fra mille difficoltà fino a noi, e con la gratitudine per l'immeritata fortuna che godiamo quando ce lo troviamo davanti sul leggio. Il giallo del lascito di Vivaldi è però, in questo senso, talmente particolare da meritare il romanzo-storico L'Affare Vivaldi che Sardelli gli ha dedicato. In questo volume si ricostruisce con esemplare documentazione storica la rocambolesca vicenda del legato vivaldiano, che passa di mano in mano in maniera fortuita da Venezia a Genova, fino ad approdare in un monastero piemontese dei Salesiani, a metà degli Anni Venti. Lì il primo colpo di fortuna (per tutti noi, che possiamo ascoltare la musica di Vivaldi): due studiosi, Alberto Gentili e Luigi Torri, capiscono l'enormità di quello che hanno davanti e danno vita a una battaglia piena di colpi di scena per acquisire alla Biblioteca di Torino l'intero repertorio vivaldiano, spezzato in due tronconi da complicate vicende ereditarie. Il corpus viene riunito alla fine degli anni Venti e il grande musicologo ebreo Gentili comincia la sua catalogazione in vista della pubblicazione. Sono però gli anni del fascismo : nel '38 arrivano le infami Leggi razziali e Gentili viene privato della sua cattedra (la prima in Italia dedicata alla musicologia) all'Università di Torino. Sardelli fa bene a ricordare come pochi, fra colleghi e studenti che seguivano i suoi corsi, gli stringano la mano per solidarietà ; e fa bene anche a ricordare come il compositore di regime Alfredo Casella si appropri senza scrupoli della ricerca di Gentili (nel frattempo riparato all'estero), arrogandosi il merito della riscoperta di Vivaldi.

Molto opportunamente, narrando le vicende del fortunoso recupero dell'immenso lascito vivaldiano, Sardelli richiama l'immagine del manoscritto musicale, che ha bisogno dell'esecuzione per tornare a vivere e che custodisce, come uno scrigno, il pensiero musicale di un compositore a volte scomparso da secoli. Quello del corpus vivaldiano non è che un esempio fra i tanti possibili della vita spericolata dei manoscritti musicali, che affrontano spesso percorsi storici accidentati e rischi di ogni tipo per arrivare fino a noi : se solo conoscessimo meglio le vicende della “tradizione” – cioè, in filologia, la trasmissione storica di un testo –, ci accosteremmo all'esecuzione musicale con maggiore rispetto verso il testo arrivato fra mille difficoltà fino a noi, e con la gratitudine per l'immeritata fortuna che godiamo quando ce lo troviamo davanti sul leggio. Il giallo del lascito di Vivaldi è però, in questo senso, talmente particolare da meritare il romanzo-storico L'Affare Vivaldi che Sardelli gli ha dedicato. In questo volume si ricostruisce con esemplare documentazione storica la rocambolesca vicenda del legato vivaldiano, che passa di mano in mano in maniera fortuita da Venezia a Genova, fino ad approdare in un monastero piemontese dei Salesiani, a metà degli Anni Venti. Lì il primo colpo di fortuna (per tutti noi, che possiamo ascoltare la musica di Vivaldi): due studiosi, Alberto Gentili e Luigi Torri, capiscono l'enormità di quello che hanno davanti e danno vita a una battaglia piena di colpi di scena per acquisire alla Biblioteca di Torino l'intero repertorio vivaldiano, spezzato in due tronconi da complicate vicende ereditarie. Il corpus viene riunito alla fine degli anni Venti e il grande musicologo ebreo Gentili comincia la sua catalogazione in vista della pubblicazione. Sono però gli anni del fascismo : nel '38 arrivano le infami Leggi razziali e Gentili viene privato della sua cattedra (la prima in Italia dedicata alla musicologia) all'Università di Torino. Sardelli fa bene a ricordare come pochi, fra colleghi e studenti che seguivano i suoi corsi, gli stringano la mano per solidarietà ; e fa bene anche a ricordare come il compositore di regime Alfredo Casella si appropri senza scrupoli della ricerca di Gentili (nel frattempo riparato all'estero), arrogandosi il merito della riscoperta di Vivaldi.

Il resto è musica : il concerto offre brani vivaldiani meravigliosi e di raro ascolto. In modo del tutto condivisibile, Sardelli ha dichiarato in una intervista concessa a Silvia D'Anzelmo per Quinte parallele che tende « a evitare di eseguire le cose più conosciute, come Le Stagioni di Vivaldi, perché sono ormai usurate dalle esecuzioni, viziate fino a essere irriconoscibili a sé stesse. Tutte le opere più famose subiscono questo trattamento e alla fine non riescono a dirci più nulla, sono inascoltabili ». Per questo, aggiunge Sardelli, andrebbero « lasciate sedimentare per molti anni prima di essere affrontate di nuovo ». Ineccepibile, anche se si può prevedere il diluvio di esecuzioni delle Stagioni per il prossimo anniversario vivaldiano del 2028.

Con il repertorio tardo-barocco (non solo Vivaldi, ma anche Händel e Lulli, che Sardelli giudica a ragione « incomprensibilmente negletto »), c’è però il dilemma dell'impostazione esecutiva : informata o non informata ? L'Ensemble Modo Antiquo (fondato da Sardelli nel 1987) ha eseguito a Messina il Concerto in Re minore RV 813, la Sonata in Sol maggiore RV 820, In memoria eterna (da Beatus Vir, RV 795 in versione strumentale), il Concerto in Re maggiore RV 818 “per Anna Maria”, e per finire la Sinfonia dall'opera “Il Farnace”, RV 711‑D. I membri dell'Ensemble – Federico Guglielmo, violino solista ; Stefano Bruni e Raffaele Tiseo, violini ; Pasquale Lepore, viola ; Bettina Hoffmann, violoncello ; Nicola Domeniconi, contrabbasso ; Gianluca Geremia, tiorba, Sardelli, flauto – adottano un diapason più basso di 440 Hz, suonano con archi barocchi anche se non li impugnano alla maniera barocca (cioè più vicina al centro dell'arco); Bettina Hoffmann si serve di un violoncello senza puntale, tenendo lo strumento tra le gambe come era d’uso ; la tiorba realizza il basso continuo ; nessuno usa il vibrato ; Sardelli stesso suona un flauto traversiere. Dunque, se ne potrebbe concludere, un'“esecuzione storicamente informata”. L'effetto non è però quello consueto con questo tipo di esecuzioni di un suono “esotico” – ancorché riconosciuto, con uno sforzo culturale, come appropriato al repertorio – in cui si privilegi la “fedeltà”, la ricostruzione dell'Ur-Ton, rispetto a una resa musicale viva e coinvolgente. Non l'Ensemble Modo Antiquo : le sublimi pagine vivaldiane vengono restituite con una naturalezza e un’aderenza ai portati della sua poetica che si lasciano alle spalle qualunque accademismo filologico, qualunque dogma estraneo alla logica musicale, qualunque asfittica diatriba sui materiali, sugli strumenti, sugli effetti, sullo stile. Sardelli mostra di considerare la ricostruzione della prassi storica, nei suoi vari aspetti, come un semplice mezzo che deve essere trasceso dall’espressione musicale, che resta il fine di un’interpretazione degna di questo nome. Così, i suoi gesti direttoriali rendono con superiore fedeltà il mondo di Vivaldi, facendo vivere la disperata intensità e le accensioni descrittive di quella musica con gesti che richiamano, volta per volta, un’onda, un fremito, un lamento, uno schianto improvviso, una scia di speranza. Nelle maglie della narrazione, Sardelli infila anche un’autentica perla di comprensione per il mondo pieno di fascino del tardo barocco che pare in bilico sul bordo della modernizzazione illuministica, incerto se credere alla promessa di magnifiche sorti e progressive in serbo per l'umanità o al cumulo imponente di lutti e contraddizioni del secolo appena trascorso. Parlando della musica di Vivaldi, Sardelli la qualifica come “serena e drammatica”: impossibile definirla meglio.