Il y a dans ce travail un jeu des apparences qui distrait un peu le spectateur, et d’abord cette idée de Centre de recherches qui focalise l’attention.

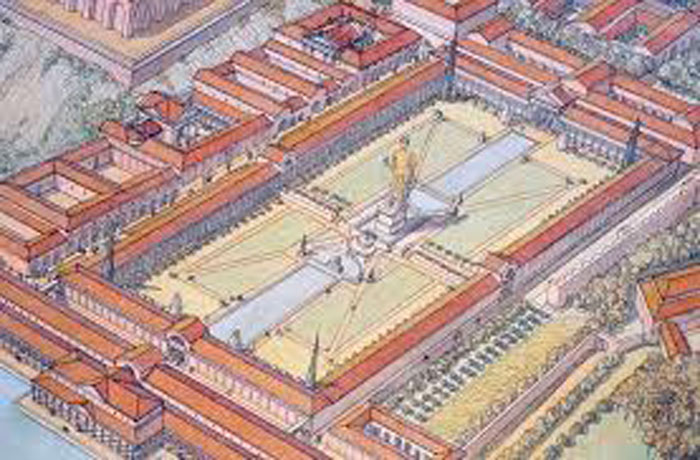

La manière dont il se présente au spectateur est un plan projeté sur le rideau de scène dès l’installation en salle. Et ce plan (dont nous ne voyons qu’un étage) fait irrésistiblement penser à un plan de site archéologique, comme le plan d’un monde disparu : une Villa romaine par exemple. On pense à la Villa Adriana de Tivoli, ou mieux (pire ?) à la Domus Aurea de Néron, œuvres impériales, et pour la seconde, Palais immense et (presque) rêvé dont il reste aujourd’hui à Rome des traces souterraines et labyrinthiques face au Colisée, sous la colline de l’Esquilin..

La première idée est donc archéologique : « je vais vous raconter un monde enfoui dans la mémoire et le réveiller devant vous ».

Avec Néron et sa Domus aurea, on est dans les rêves architecturaux d’empereurs, de tsars ou de dictateurs – cela se superpose quelquefois. C’est l’aspect labyrinthique du décor, volontairement multiplié par l’art de Tcherniakov, qui m’a orienté vers ces espaces-là… Néron et sa Rome idéale, Pierre le Grand et Saint Pétersbourg, Napoléon à Paris et Milan, la Moscou stalinienne, la Germania hitlérienne et les rêves de Speer, le Palais de Ceaucescu ou aujourd’hui les folies enneigées des princes saoudiens dans les déserts arabiques.

Souvent les architectures monumentales trahissent la volonté d’un État totalitaire de frapper les esprits, de montrer sa puissance et de laisser une trace indélébile.

L’observation corollaire est que ce Plan qui nous est présenté est aussi en quelque sorte un Plan-Monde, un Univers, avec ses espaces sur plusieurs niveaux, un Walhalla (eh oui, encore un Palais de dictateur) où tout se passe, isolé d’un extérieur qu’ on voit peu, sinon qu’on va y piquer çà et là des cobayes (Alberich, ou Siegmund), mais un extérieur sans imaginaire, là où Brünnhilde est abandonnée dans Walküre ou là où elle retourne à la conclusion de Götterdämmerung.

Dans cette mise en scène, s’il y a univers, il est sans doute gigantesque, mais tout autant limité parce que construit. La seule ouverture vers l’extérieur qui est suggérée au spectateur, c’est celle qui laisse passer le fameux Frêne géant de Rheingold qu’on revoit dans Siegfried, oculus à ciel ouvert qui rappelle d’abord furieusement une des salles de la Domus aurea (dont on voit ci-dessous la photo)

et puis aussi celui du Panthéon, le monument romain dont la coupole est évidemment aussi une métaphore du ciel, comme toute coupole qui se respecte, comme toute représentation du monde dans l’architecture (c’est le cas de toutes les coupoles d’édifices religieux). Nous sommes donc dans un univers qui est monde ou représentation du monde et de ce monde le Frêne est le support, le symbole, le soutien. Et il n’aura échappé à aucun spectateur, que, telle la mèche blanchie de Wotan, le Frêne a une petite partie déjà morte, trace d’une ancienne blessure, d’une blessure fondatrice.

À l’intérieur de cet univers clos, Tcherniakov fait vivre d’autres signes, plus spécifiques, quelques traces de la période soviétique, d’aucuns ont remarqué les costumes de Rheingold, marqués par le cinéma soviétique des années 1960 ou 1970, on peut aussi voir au revers de la veste de tailleur d’Erda une médaille soviétique de 1968, celle qui marquait le cinquantenaire de l’armée de l’URSS (1918), enfin, si nous avions signalé les couleurs ukrainiennes portées par Siegfried, la tache de vin de Hagen est une évidente allusion à un autre porteur de tache de vin, Mikhail Gorbatchev. Ce sont des signes familiers d’une mémoire collective russe, légitime chez Dmitry Tcherniakov, russe vivant à Berlin.

Est-ce à dire qu’il faut se précipiter pour lire dans ce travail la métaphore du déclin de l’Empire Soviétique, comme exista le film « Le déclin de l’Empire américain » (Denys Arcan, 1986). Sûrement pas, ce serait un fil assez pauvre qui ne correspond en rien à ce que nous voyons en scène. Et puis, Tcherniakov sait parfaitement que Frank Castorf à travers son Ring de Bayreuth en 2013 a déjà raconté une histoire du Monde à la double lumière de l’or noir et de la fin de l’idéologie marxiste, sous la façade de Wall Street triomphant, comme en son temps l’avait suggéré Wieland Wagner.. en 1965…

On peut toujours discuter d’un Crépuscule des idéologies, mais ce n’est pas dans cette mise en scène l’objet du débat.

J’ai souligné un jeu des apparences, qui est d’un côté ce Centre de Recherches, dont l’idée est ingénieuse, mais qui elle non plus ne va pas bien loin en tant que telle : c’est un outil au service d’autre chose, un arbre (le frêne ?) qui cache une forêt.

D’un autre côté il ya effectivement cette présence continue et cependant discrète de traces soviétiques.

J’ai dans mon texte évoqué ces discrets signes, employant même l’expression private joke à propos d’un Siegfried aux couleurs ukrainiennes se présentant chez les Gibichungen. C’est la seconde illusion, la seconde apparence. Tcherniakov n’en fait pas une fin, mais là aussi un outil.

L’image finale et le texte extrait de La Mort de Siegfried font de cette histoire la conquête d’une liberté et – nous l’avons évoqué dans notre analyse – l’idée rejoint celle d’autres mises en scène. S’il y a conquête de la liberté, c’est qu’il y eu auparavant oppression, et j’y vois là une petite lumière.

Ce Centre de recherche est un produit d’abord et exclusivement totalitaire (nous en avons évoqué les racines plus haut) et Tcherniakov voit dans le Ring une occasion de démonter un certain nombre de mécanismes à l’œuvre dans tout État totalitaire ou , comme il est de bon ton de dire aujourd’hui, populistes, qui en est le premier degré.

En ce sens son travail va au-delà de Néron, de Rome, de Hitler, de Staline , et au-delà d’un simple projet de recherche scientifique car le projet même de Wotan est d’ordre totalitaire., sous des dehors nobles (Experimental Scientifc Center for Human Evolution, E.S.C.H.E)

C’est une des raisons pour lesquelles Tcherniakov revient en conclusion de toute la fresque à La Mort de Siegfried dont les premières ébauches remontent à 1848. Il s’appuie sur une œuvre dont le projet a été conçu à un moment de troubles révolutionnaires, auxquels Wagner avait pris part à Dresde mais qui marquent toute l’Europe, des moments de conquête (ou de tentatives) de la liberté.

Ainsi, les mécanismes que Tcherniakov souligne sont d’ordres divers mais appuyés sur deux axes, bien présents dans le texte

- Le mensonge et son corollaire, la trahison.

Le Ring est une dystopie fondamentale, celle d’un monde rêvé, mais fondé et construit sur le mensonge et la trahison : Wotan a brisé le Frêne du monde pour y prendre sa lance, et les fameuses Runes qu’il y inscrit naissent d’une brisure initiale. Ainsi appeler le Centre de recherches E.S.C.H.E (qui signifie Frêne) est-il déjà installer le mensonge aux origines du projet, mais c’est en même temps monter une opération de communication puisque le fameux Frêne est devenu Monument symbolique pour le Centre, qui trône dans une des principales salles.. Un monument évoque ou célèbre un passé déjà mort, destiné à orienter nos mémoires…

Mensonge et communication sont deux mamelles de tout projet totalitaire. Un regard contemporain de Poutine à Trump (et à d’autres) est aujourd’hui lumineux à ce propos.

La démarche de Tcherniakov est donc a priori vertigineuse, s’appuyant sur le Ring wagnérien comme canevas pour montrer qu’on peut y puiser les scénarios qui président aux parcours totalitaires.

Wotan, directeur du Centre, enferme Alberich comme un dément, il fera de même de Fafner – arrivant en camisole, tel Hannibal (« The Cannibal ») Lecter dans Le Silence des Agneaux. L’idée de ces personnages accusés d’être à la frontière de la santé mentale est aussi un rappel des cliniques psychiatriques dont usaient les soviétiques contre leurs opposants.

Mais Wotan finit par croire à son mensonge… et oublier ses trahisons pour construire son monde. Il a volé, trahi, manœuvré, il connaît le futur et son futur échec et malgré tout il persiste… Là encore suivez mon regard…

C’est paradoxal, mais dans le Ring wagnérien, si Alberich est dévoré du désir de pouvoir, si c’est un exploiteur et un dictateur lui aussi dans son monde des Nibelungen, il ne ment jamais : il a obéi à la règle d’un Or pris « à la loyale » aux filles du Rhin en renonçant à l’amour, c’est Wotan qui lui vole Or, Anneau et Tarnhelm et l’effort d’Alberich dans le Ring est de récupérer son bien légitime, indépendamment de ce qu’il en fera. Alberich est-il si noir ?

Wotan laverait-il plus blanc, qui ment trahit et enferme pour dit-il, faire le Bien ?… Un Mal présent en vue d’un Bien futur en quelque sorte. « Je ne fais pas le bien que j’aime et je fais le mal que je hais » dirait Racine… Là aussi une attitude pour le moins ambiguë, familière au monde actuel : « je vous fais du mal pour votre bien » est une antienne bien connue dans la vie poltiique, et pas seulement chez les totalitaires…

Regardons autour de nous l’état des promesses du monde…

De là, après mensonge et trahison, découle la deuxième postulation de Wotan, que la construction de ce Centre montre : « l’hybris ».

- L’hybris

Wotan est dévoré par l’idée de pouvoir. L’Or dans le Ring n’est qu’un outil pour atteindre l’absolu du pouvoir sur le monde et les êtres. Il est l’exemple même de l’ ὕϐρις (hybris) grec, fort compréhensible de la part d’un Dieu, cet orgueil fou qui consiste à vouloir (pour les hommes) égaler les Dieux et pour les Dieux à casser l’ordre du monde pour atteindre un pouvoir supérieur : toutes les racines de la théogonie grecque jusqu’à la définitive installation de Zeus nous en racontent les horreurs dans Hésiode.

L’histoire du XXe siècle a montré le rêve fou des dictatures, celui de changer l’ordre du monde et les hommes, au prix d’en sacrifier bonne part, de manière à ce qu’émerge un homo novus. Que ce soit l’Aryen blond ou l’homo sovieticus et j’en passe, car les religions ne manquent pas non plus d’ambitions en la matière (voir l’Iran)… Tous ces régimes sont portés par un projet terrible qui fait de l’humanité de la chair à projet.

Sous la façade noble de l’égide respectable des plus grands scientifiques de l’histoire, dont les portraits trônent en salle de réunion, ce « Centre » est en réalité en train d’expérimenter sur l’homme la folle théorie qu’on peut créer un homme de toutes pièces en expérimentant sur lui, en considérant les êtres comme des cobayes, qu’ils s’appellent Alberich, Siegmund, Sieglinde etc… Le monde d’un Docteur Mengele au grand cœur en quelque sorte.

Toute dictature au support idéologique n’est qu’une déclinaison de l’hybris grec.

Si Wagner donne à Wotan l’idée fixe de créer un homme libre, ce héros libre qui a fait baver d’admiration les âmes romantiques n’est en réalité qu’un homme lige qui lui permettra de récupérer l’Or et d’asseoir définitivement son pouvoir, Siegmund comme Siegfried sont guidés et programmés d’en haut. Tcherniakov s’attache à faire de cette idée d’homme neuf la marque de tout pouvoir totalitaire, désireux de rendre sa présence pérenne, une idée déjà traitée par Orwell et d’autres. Et il voit en l’histoire wagnérienne, la parabole de l’échec inévitable de ces illusions.

Alors évidemment il montre l’effilochage, la décadence d’un pouvoir quand il n’est plus porté par les fondateurs mais par les successeurs qui perdent toutes boussoles. D’où la déliquescence des Gibichungen, imbibés d’alcool et incapables d’action véritable sur les choses, qui doivent s’en remettre à Hagen un sang mêlé qui va porter son projet et pas le leur. Les Gibischungen, c’est le totalitarisme pour lui-même, sans autre objet que la jouissance du pouvoir du moment, ce n’est pas plus souriant :

Les successions sont quelquefois des échecs, de celle d’Ivan le terrible qui finit en Boris Godounov, de l’Aigle qui finit en aiglon, de celle de Lénine (n’oublions pas ce discret signe des porteurs du cadavre de Siegfried dont le profil rappelle vaguement Lénine dans cette mise en scène) qui finit en Gorbatchev…

D’où aussi ce deuxième acte de Götterdämmerung qui n’a pas besoin de grande mise en scène pour TOUT dire.

Il y a d’abord la scène entre Hagen et Alberich, avec cet Alberich réduit à un vieillard nu, qui fait penser à ces Ermites rongés par un seul but, (ou à Saint Jérôme peint par Caravage)

investi d’une mission, être de Fondation, Père d’une Église qui veille à la « qualité » de la succession ?

La scène centrale dans la salle de conférences du Centre tient évidemment d’un Parlement, et montre à la fois la vanité de la délibération du groupe (personne ne comprend l’enjeu, sinon Hagen) et l’obligation d’une solution en dehors du groupe. L’apparition du groupe dans Götterdämmerung est signe d’un pouvoir qui n’est plus un en-soi sans contestation, mais qui doit s’appuyer sur d’autres : dans cette histoire de chocs d’individus, le groupe est signe de fissure.

D’où la programmation d’un assassinat, un complot, marque d’un pouvoir humain vacillant qui doit recourir au meurtre pour aller de l’avant .

Tout est dit en quelque sorte.

On comprend bien les intentions du metteur en scène, il s’agit de montrer l’iaporie du totalitarisme parce qu’embrasser la totalité (en temps et étendue) est un désir fou : tout bloc finit par se fissurer.

D’où l’élément perturbateur, le vers dans le fruit : Brünnhilde.

- Brünnhilde : le ver dans le fruit

Faisons immédiatement un sort à la question de l’amour, centrale dans Die Walküre, que ce soit l’amour programmé Siegmund/Sieglinde, ou l’amour filial Wotan/Brünnhilde. La soif de pouvoir, la volonté de récupérer l’Or, le mensonge et la trahsion n’empêchent pas les sentiments ni les complicités, et c’est bien là l’un des nœuds et des contradictions de Walküre, que Chéreau avait déjà montrés, le premier, en représentant Wotan serrant dans ses bras le cadavre de Siegmund qu’il venait de faire tuer.. Une image si forte qu’elle a obsédé bien des mises en scènes postérieures.

Ici Tcherniakov travaille beaucoup plus la relation avec Brünnhilde pour faire du troisième acte de Walküre l’un des moments les plus forts de ce Ring, le pivot en quelque sorte.

Brünnhilde est la fille préférée de Wotan et elle fait partie des Walkyries, sorte de garde rapprochée du maître à qui elles rapportent leurs lots de héros en lui obéissant sans autre forme de procès. Parmi elles, Brünnhilde est la plus proche, la fille chérie, celle qui reçoit les confidences et donc celle qui jouit de la plus grande confiance. Elle obéit aveuglément : le maître ne peut se tromper.

Quand on exerce un pouvoir solitaire et absolu, la confiance en un être proche est le bien le plus précieux (voir Philippe II et Posa dans Don Carlos).

Brünnhilde de son côté ne se pose aucune question et obéit, certes, mais elle est aussi fille d’Erda, dont elle a hérité les qualités de clairvoyance.

Quand Wotan lui donne l’ordre inverse de ce qui lui avait dit au début de l’acte II, elle attend légitimement des explications, et Wotan lui expose la situation : c’est la fin du rêve, une fin annoncée dès Rheingold et qui en cet acte II de Walküre, semble inéluctable, contraignant un Wotan acculé à détruire le plan prévu et chez Tcherniakov à interrompre l’expérience en cours entre Siegmund et Sieglinde. Brünnhilde comprend clairement que Wotan lui donne un ordre contraire à son désir profond, mais pour l’instant, elle est décidée à obéir.

Quand elle rencontre Siegmund, elle fait l’expérience, la première pour elle, d’un être qui dit non : elle appartient à un groupe qui ne sait qu’obéir au maître.

Tout autant que la découverte de l’amour humain, c’est aussi celle de la liberté et du bouleversement des valeurs qui en découle qui va pour elle bouleverser les certitudes sur lesquelles sa vie était construite.

De l’autre côté, Wotan va découvrir aussi la désobéissance de qui a pour mission d’obéir : pour le maître c’est aussi un tremblement de terre dans la mesure où la désobéissance vient de l’être le plus proche. Dans ce monde totalitaire qui est celui du Walhalla, et aussi celui du Centre voulu par Tcherniakov, voilà une trahison qui est aussi prise de pouvoir, une manière de tentative de coup d’État, puisque la volonté du maître a été remise en cause par une itentative individuelle de changer l’ordre des choses qui n'émane pas du maître..

Effectivement, la seule possibilité, c’est l’exclusion, le « licenciement » pour faute grave, l’ostracisme.

Mais Brünnhilde offre à Wotan, pour qui la fin de Siegmund est aussi sa propre fin, la possibilité d’un futur.

Tout cela est dans le Ring de Wagner, mais Tcherniakov fait désormais de Brünnhilde non pas l’exclue, mais celle qui prend la suite.

C’est d’elle désormais, toute mortelle qu’elle soit devenue, que dépend la suite de l’expérience de Wotan.

D’abord elle sait en bonne fille d’Erda l’existence de Siegfried, que Wotan apparemment ne sait pas. Ce fruit de l’amour peut être pour elle la possibilité de l’amour humain.

Brünnhilde fait coup double, elle convainc Wotan que seule elle détient le futur de son projet, et elle se persuade qu’elle peut connaître l’amour humain dont elle a vu chez Siegmund et Sieglinde la puissance.

C’est pourquoi dans la mise en scène elle se fait « complice » de Wotan dans Siegfried dans le cadre d’une expérience pour laquelle elle « revient d’exil » en quelque sorte, retrouvant le père chéri, et attendant le héros chéri, l’homme libre qui devrait libérer le monde.

Mais voilà, l’homme libre qui devrait libérer le monde est si libre qu’il n’est pas réductible à un programme, que c’est le sexe et non l‘amour qui l’intéresse. Brünnhilde conçoit dès le duo final avec Siegfried que le projet de Wotan ne pourra trouver d’issue, et que désormais elle tient dans ses seules mains son projet qui est le Crépuscule des Dieux et donc détruire le Centre.

Disparais, Walhalla !

Que tombe en poussière ton fier Burg !

Adieu, faste splendide des Dieux !

Finis dans la joie, race éternelle !*

Norne, rompez la corde des Runes !

Crépuscule des Dieux, monte au Ciel !

C’est un programme on ne peut plus clair…

En écoutant Brünnhilde dans Die Walküre, le Wotan de Tcherniakov tente sa dernière expérience, il croit encore décider… Dans Siegfried, il poursuit une chimère, tout comme les autres, Mime et Alberich, à la différence qu’Alberich survit et poursuit la sienne.

Ainsi le mécanisme qui sous-tend les totalitarismes s’est-il grippé face à l’expression d’une liberté d’un être qui a osé désobéir, mais qui dans Walküre le justifie de manière très jésuitique, à la manière qu’un Blaise Pascal ne désavouerait pas. Elle n’a pas obéi aux ordres exprimés de Wotan, mais à ses désirs secrets, à son intention. En quelque sorte, elle poursuivrait le projet de Wotan contre Wotan…

Quelles qu’en soient les justifications, il reste la désobéissance qui de la part d’un être né pour obéir, est pour Wotan la confirmation de sa fin, qu’il comprend encore plus face à Siegfried au troisième acte de Siegfried dans ce geste fort de la mise en scène ; il brise lui-même la lance qu’il avait créée en brisant le Frêne. Et en brisant la lance, il brise définitivement le Frêne, qui servira de bois d’incendie du Walhalla…

On sent bien que le monde est prêt pour un basculement, et que l’évolution du Centre en sera l’indice.

Mais justement, après la lance brisée qui devrait être l’ultime « acte » de Wotan, il va perséverer en installant Brünnhlide pour l’ultime expérience… il y a donc un après : comme Alberich, il ne renonce pas et s’obstine, mais il livre en quelque sorte le champ de l’expérience à Brünnhilde, une manière de programmer sa propre fin.

Puisque Brünnhilde est dépositaire du projet de Wotan et doit « gérer » le héros Siegfried. Elle s’aperçoit très vite que la liberté de Siegfried, surveillée dans Siegfried, devient un peu désordre dans Götterdämmerung. Elle comprend, dès la première scène que nous avons longuement analysée, que ce qu’elle a prédit à l’épisode précédent se réalise, le fil des Nornes se brise, et aussi les destins inscrits : il n’y a pas de futur avec Siegfried, tout à sa découverte du monde qu’il va consommer après avoir consommé la femme : Siegfried est un consommateur, vivant ses désirs les uns après les autres. Siegfried héros libre, n’est pas l’instrument d’une libération, mais d’un autre esclavage. C’est un obstacle : il devra mourir. Il y a quelque chose de sartrien dans la situation, qui rappelle « Les Mains sales ». C’est pourquoi Tcherniakov débarrasse tout Götterdämmerung de sa ferblanterie : pas besoin de philtre, pas besoin de Tarnhelm, tout est clair pour Brünnhilde. Elle a été pour Siegfried une sorte de passade et à la fin un souvenir ému dans un parcours exploratoire.

Le personnage est complètement déshéroïsé, presque réduit à une marionnette pas si lointaine de Gunther ou de Gutrune.

, le tout dans un monde désoviétisé qui ne vaut pas mieux que le précédent

Qui se ressemble s’assemble.

Quant à Hagen, il est avec Brünnhilde le seul qui ait un projet et une fois encore, la race d’Alberich n’est pas si noire : il est logique que dans cette mise en scène, les deux soient en quelque sorte alliés objectifs, comme dans toute stratégie politique qui se respecte. La seule différence, Hagen porte un projet du passé (Gorbatchev ?) et Brünnhilde un projet de rupture.

Ainsi Brünnhilde programme-t-elle La Mort de Siegfried, comme ces héroïnes tragiques qui tuent même ceux qu’elles aiment (Médée, Phèdre). Ainsi aussi la Marche funèbre célèbre un héros qui n’en est plus un. C’est un geste grandiloquent (très fort théâtralement) où tout le monde se retrouve pour célébrer apparemment un Siegfried démonétisé, mais enterrer en réalité la fin d’un monde. Comme ces gestes qui prennent prétexte de funérailles pour célébrer autre chose.

Il est à noter que selon les mises en scène, Siegfried meurt seul et abandonné (Castorf, dont le Siegfried ne vaut pas mieux que celui de Tcherniakov), ou devient le héros qu’on célèbre. Ici, Tcherniakov rend le moment très fort, où tout le monde enterre le Centre au travers d’un Siegfried translucide.

Comme Wotan quand il sacrifie Siegmund le serre dans ses bras chez Chéreau, Brünnhilde s’allonge sur le cadavre de Siegfried quand tout est terminé, elle a sacrifié l’être aimé, elle, la seule pour qui il comptait : encore une fois le parallèle Wotan Brünnhilde est assez frappant.

Les dernières images de la mise en scène de Tcherniakov sont fortes, voire bouleversantes. Nous avons évoqué la disparition de tout décor, Brünnhilde munie du sac de Siegfried, comme prenant sa suite à la découverte du monde, refuse l’aide d’Erda, la dernière représentante du Monde d’avant. Nous avons aussi évoqué la disparition pixelisée du plan du Centre, comme s’il s’agissait d’un Monde virtuel auquel on ne croit plus, un Metavers-Walhalla : nous avons évoqué au début de ce texte le plan comme réminiscence d’un lointain passé, il est à la fin comme la projection d’un faux avenir. Quand Brünnhilde le fait disparaître devant le public, les rêves sont finis, mondes nouveaux, hommes nouveaux, rêves totalitaires, il va falloir se coltiner la réalité, et Tcherniakov ne dit pas si c’est un nouveau rêve ou un cauchemar.

___

Loin d’être une vision dérisoire du Ring wagnérien et autres fariboles lues de ci de là, la mise en scène de Tcherniakov est partie d’une analyse scrupuleuse du texte wagnérien pour en livrer une lecture dystopique des dérives du monde. Il utilise des images historiques ou non de régimes totalitaires, dont bonne part vient du monde soviétique, comme une possible illustration des mécanismes qui sous-tendent tous les pouvoirs exorbitants. Le monde du Walhalla n’a rien d’un monde édénique, parce qu’il est fondé sur mensonge, trahison, meurtres. Comme tous les totalitarismes, il affiche des buts nobles, et comme tous les totalitarismes, il poursuit d’autres buts, délétères.

À travers Brünnhilde, Tcherniakov dessine l’inévitable ver dans le fruit, celui par qui la fin arrive, l’îlot irréductible de liberté d’autant plus enraciné qu’il a vécu le monde formaté du Walhalla, empêtré dans ses origines aussi peu reluisantes que le pouvoir d’un Boris né d’un assassinat.

C’est un peu un message anarchiste que délivre Brünnhilde à la fin « Ni Dieu(x) ni maître(s) » en quelque sorte. Mais Tcherniakov ne montre rien d’optimiste ni de pessimiste dans cette fin, il se montre, une fois de plus pascalien : il parie.

L’Espoir, le sale espoir…

Votre texte est remarquable inspiré par un spectacle hors norme.

Les références à l antique et au monde soviétique sont évidentes.

J avais pensé aussi au film de Tharkovski Solaris et au thermes de caracalla genèse de ESCHE.

Il est evident que quasi tous les spectacles vus successivement sont fades et bien peu consistants.