Maître incontestable du cadre, de l’image et de la lumière, auteur de spectacles à l’esthétique immédiatement reconnaissable, Bob Wilson a inventé un style, le sien, dont il ne s’est jamais départi. Fasciné par les codes du théâtre Nô, il est à l’origine d’un rituel scénique qu’il n’a eu de cesse d’appliquer à tous les opéras (mais également aux ballets, ou aux pièces de théâtre) sur lesquels il s’est penché. Sa quête obsessionnelle de beauté, d’épure, de dépouillement, a ainsi été dupliquée – et avec des bonheurs divers – sur des œuvres aussi opposées que la Tétralogie de Wagner, l’Aida et La Traviata de Verdi, La flûte enchantée de Mozart, La Femme sans ombre de Strauss ou Le Couronnement de Poppée de Monteverdi, sans oublier le Messie de Haendel ou La Passion selon St Jean de Bach, pour ne citer que celles présentées à Paris. Pour cet adepte d’un espace où tout est sous contrôle, du geste millimétré, au visage éclairé par une poursuite en passant par ces panneaux coulissants ou ces ombres chinoises, l’improvisation n’a pas sa place. La psychologie non plus d’ailleurs, les interprètes devant de s’effacer pour se fondre dans le cadre et n’exprimer les émotions que par la seule puissance de leur instrument vocal.

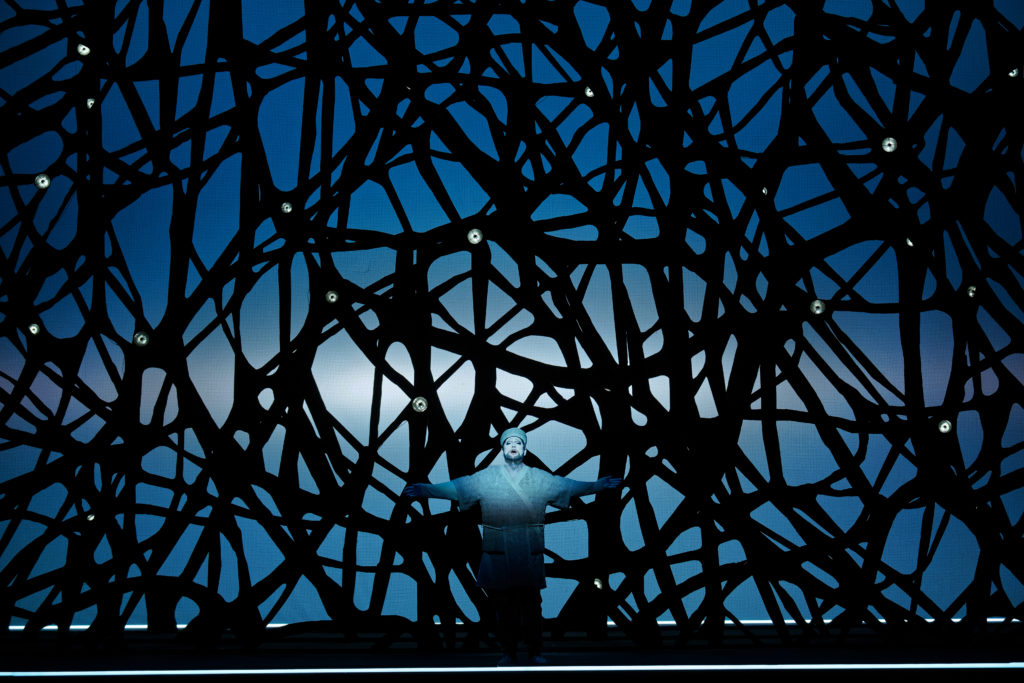

En adaptant ce dogme à Madama Butterfly puis à Pelléas et Mélisande, commandes de l’Opéra national de Paris datant de 1993 et 1997, Bob Wilson a connu un succès durable qui risque de se prolonger avec ce Turandot créé à Madrid en 2018, mais déjà vu à la Bastille en 2021. Les admirateurs seront rassurés de retrouver tout ce qui constitue la grammaire wilsonienne, images minimalistes, costumes aux coloris chatoyants, mouvements chorégraphiés et lumières alla Rothko diffusées sur un traditionnel cyclorama, délicatement choisie pour illustrer ce conte oriental. Le statisme de certains tableaux alterne avec des scènes de foule animées, l’ouvrage de Puccini nécessitant de nombreux chœurs dont la présence est accompagnée ici de multiples figurants. La première apparition de Turandot à plusieurs mètres du sol rappelle étrangement la scène de la Tour de Pelléas et Mélisande pendant laquelle la jeune femme laisse admirer sa longue chevelure, la forêt stylisée où semble se perdre Calaf au 3ème juste avant son « Nessun dorma » n’étant pas sans évoquer les méandres qui donnaient le sentiment de retenir Otello prisonnier de sa conscience (autre réussite wilsonienne vue à Athènes) ; le recours à quelques vidéos pendant la scène des énigmes venant souligner l’état agité dans lequel se trouve la Princesse de glace. De ce livre d’images subtilement ouvert sous nos yeux restera sans doute l’ultime confrontation entre une Turandot confuse face à la découverte du sentiment amoureux, acceptant sa défaite auprès d’une Calaf victorieux, au moment où le plateau est inondé de rouge, couleur de son éclatant costume.

Dans ce rôle-titre redoutable, la soprano américaine Tamara Wilson est une très agréable surprise. On craignait une voix aux moyens écrasants, incapable de nuances et c’est une musicienne intelligente et accomplie que nous avons découvert. L’instrument est puissant, les aigus solides, mais la ligne de chant conserve sur toute la tessiture un moelleux et une souplesse fort appréciables. L’interprète est de plus, audacieuse, ce qui tient son personnage éloigné de toute caricature. Gregory Kunde lui donne une réplique éblouissante, le ténor étant l’un des rares titulaires à chanter toutes les notes de ce rôle impossible avec un éclat, un slancio, une énergie qui n’en finissent pas d’éblouir ; et que dire de ce raffinement avec lequel il cisèle le texte sinon qu’il s’agit là d’une leçon de musique dispensée sur cette scène, qui surpasse de loin la prestation seulement sonore, livrée par le jeune Brian Jagde quelques jours avant. La voix pulpeuse et pleine de sève d’Adriana Gonzales est bien sûr plus vive et plus ample que celle d’Ermonela Jaho, mais nous reparlerons de cette cantatrice dans plusieurs années pour juger de son évolution. Quoiqu’il en soit sa Liù vise juste et ravit l’auditoire par sa facilité et sa technique assurée qui lui permettent de soutenir des phrasés aériens et de conclure ses airs sur de magnifiques filati.

Le sautillant trio des masques, allias Ping, Pang, Pong, confié à Florent Mbia, Maciej Kwasnikowski et Nicholas Jones est une réussite, à laquelle il convient d’associer la sobre figure de Timur (Mika Karès) et celle du Fils du ciel, Altoum, qui descend des cintres et reste au-dessus de ses sujets (impérial Carlo Bosi). Préparés avec le soin et la passion qui animent leur cheffe Ching-Lien Wu, les membres du chœur impressionnent comme ceux de l’orchestre totalement en phase avec la direction flamboyante, lyrique et poétique de Marco Armiliato. Plus lents que de coutume, les tempi du maestro s’imposent avec naturel, chaque tableau bénéficiant d’une atmosphère particulière jusqu’à l’embrasement final, la modernité comme la hardiesse de Puccini étant valeureusement mises en avant pendant toute la représentation.