C'est par le meurtre de son ancienne maîtresse qu'un soldat anciennement barbier, Johann Christian Woyzeck, donna son sujet à la pièce inachevée de Georg Büchner (1813–1837). Un siècle après, Alban Berg alors mobilisé durant le premier conflit mondial, fit de ce fait divers et de cette pièce les bases de son premier opéra. La guerre et l'univers militaire pèsent sur cette œuvre au point de pénétrer au-delà du sujet dans une matière musicale et psychologique que Berg transcende à chaque instant pour faire de sa partition une synthèse complexe et absolue à laquelle rien ne manque et rien ne peut être ajouté. Cette fusion entre sujet et réalisation fait de Wozzeck un aérolithe musical à la dimension d'un Pelléas ou d'un Orfeo en leur temps, à la fois synthèse de références ou de styles anciens et ouverture délibérée vers une modernité.

Le 5 mai 1914, Alban Berg assiste à une représentation de Wozzeck à Vienne. Enthousiasmé, il adapte la pièce pour l’opéra en effectuant son propre découpage à partir des fragments laissés par Büchner. De Woyzeck à Wozzeck, le trait d'union sera pour Berg l'expérience terrifiante de la guerre mondiale et les humiliations qu'il subit de la part de gradés incapable de comprendre la confusion mentale dans laquelle il sombrait progressivement. Prélevant dans Büchner des éléments qu'il superposa tel un calque, à sa propre expérience, il fit du personnage du soldat Wozzeck un emblème universel à la croisée de plusieurs problématiques : la responsabilité pénale du soldat Woyzeck, la responsabilité et l'injustice sociale, l'absurdité de la guerre, la soumission à l'ordre etc.

De ces trajectoires multiples, complexes et qui, parfois se recoupent ou s'éclairent réciproquement, la mise en scène de William Kentridge et Luc De Wit ne retient que la référence à la guerre et la dénonciation de celle-ci par l'utilisation exubérante et obstinée d'un album d'images et d'animations qui transforme la scène en un immense champ de bataille visuelle. On est ici aux antipodes d'un Marthaler qui travaillait dans le sens d'une abstraction et d'une épure du geste théâtral en créant un amalgame inouï de violence et de poésie. Sans revenir nostalgiquement sur la décision de ne pas reprendre un spectacle qui avait tout pour devenir un des grands spectacles iconiques de l'Opéra de Paris, il faut aborder cette nouvelle production de William Kentridge en tenant compte de sa logique interne, ses forces et ses limites. En matière d'opéra et de mise en scène, on l'a dit, la nostalgie ne résout pas grand-chose. Regretter Marthaler pouvait en son temps, sembler étrange aux tenants de Pierre Strosser et surtout Ruth Berghaus ou Luca Ronconi… sans même parler des vétérans qui ont eu la chance d'assister à l'entrée au répertoire de l'Opéra de Paris en 1963 dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault, avec Pierre Boulez à la direction musicale et les décors d'André Masson. ((https://www.operadeparis.fr/magazine/berg-boulez-barrault-1963–1))

C'est donc une œuvre désormais bien fréquentée et bien installée dans un lieu et auprès du public, qui fait son retour dans une mise en scène puissante et efficace qui a été représentée au Metropolitan Opera de New-York et au Festival de Salzbourg en 2017, première étape qui a fait l'objet d'une gravure commerciale. Le spectacle s'inscrit dans l'univers personnel de William Kentridge, artiste engagé socialement et dont le travail est étroitement associé à l'Afrique du Sud et à l'apartheid. Avec le dessin et la gravure comme arme de dénonciation, Kentridge a rapidement accédé à la notoriété, bâtissant un catalogue d'œuvres où se mêlent des références explicites aux grands mouvements artistiques du XXe comme l'expressionnisme allemand (Otto Dix, Max Beckmann ou George Grosz), mais également le Dadaïsme, le futurisme italien ou le Constructivisme russe mais également des œuvres plus anciennes comme les Désastres de la guerre de Goya. L'engagement social est chez lui un engagement et une dénonciation par et à travers l'image, généralement de grand format, fixe ou animée.

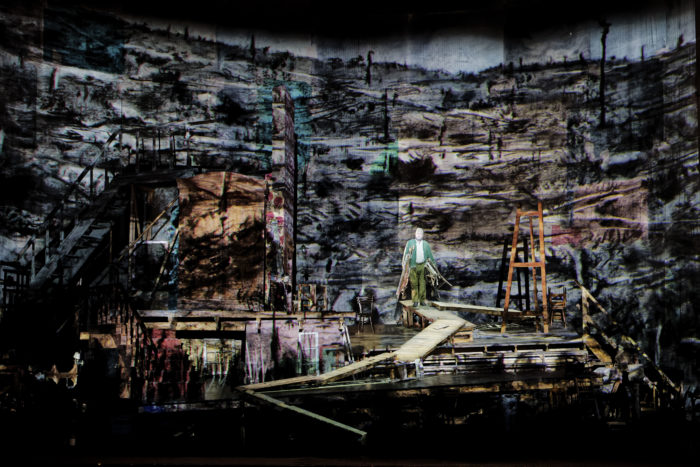

Le décor de Sabine Theunissen résume à lui seul cette tentative de créer une sorte d'œuvre d'art total. Constitué d'éléments aussi exubérants qu'hétéroclites, il est à la fois un décor et une surface de projection (vidéos de Catherine Meyburgh). L'effet de concentration et de confusion est en partie dilué par la taille du cadre de scène de Bastille, à l'opposé de la scène de la scène de la Haus für Mozart qui en soulignait au contraire, l'aspect massif et désordonné comme le décrit Guy Cherqui dans son compte-rendu de la représentation à Salzbourg en 2017. Ce qui frappe surtout dans cet espace scénique, c'est le fait qu'il est une construction qui n'en est pas une. L'ensemble ne comporte pas à première vue de surfaces planes ou simplement appropriée à accueillir des personnages. On ressent de l'hostilité devant ce fatras de poutres, fragments de bâtiments effondrés, meubles qu'on a vaguement tenté de sauver des ruines après un bombardement qui vient d'avoir lieu… Au milieu de ces gravats, un écran de projection semble avoir survécu au désastre ; et c'est sur ce point d'"équilibre" que débute l'œuvre, avec un Wozzeck devenu pour l'occasion, projectionniste.

Ce Langsam initial ne fait pas ici allusion à la vitesse de la lame sur les joues du capitaine, mais à la vitesse de rotation de la manivelle du projecteur – geste répétitif et mimétique d'une activité répétitive, usante et mécanique. Wozzeck, à la fois factotum et homme-objet, est soumis au désir de son supérieur. La projection d'images est ici comme la consultation rétrospective d'un album-souvenir, dans un espace multidimensionnel qui semble s'échapper des contours de l'écran pour contaminer l'ensemble du décor. Conjuguant le vertical et le latéral, on est ici sur un même plan avec un décor physique très peu profond, avec à l'arrière, un très haut rideau patchwork sur lequel défilent des images en très grand format. Une grande armoire juchée au sommet d'un empilement sert d'espace de transition, avec des portes qui s'ouvrent et se referment en faisant apparaître à la manière d'un tour d'illusionniste, tantôt le docteur et Wozzeck, tantôt la petite bande dégingandée et mécanique, des musiciens de scène.

L'impact confusion-profusion a pour corollaire un embarras en termes de déplacement, comme au moment de faire surgir les choristes – avec comme astuce, le recours à des gestes exagérément mécaniques qui permettent de biaiser avec l'impossible fluidité du décor. Les personnages sont déshumanisés, parfois au point d'être réduits à un détail ou une tache de couleur purement picturale dans un vaste ensemble qui tient ostensiblement du tableau vivant que de la scène de théâtre. Sur ce plan en particulier, on peut regretter que la mise en scène du meurtre de Marie et de la noyade de Wozzeck ne sollicite pas d'autre moyens qu'une simple disparition avec fondu au noir de la poursuite lumineuse. Mais, ici comme d'un bout à l'autre de l'ouvrage, Kentridge et De Wit ne donnent pas la priorité sur un drame psychologique focalisé sur une dimension sociale ou intime, mais bien plutôt sur les drames et les affres de la guerre dans son aspect général. La généralité gomme par conséquent l'individu en tant que présence particulière.

Sur cette même ligne, la direction d'acteur se concentre sur une opposition marionnettes-humains, avec comme transition la vitesse d'exécution et l'aspect plus ou moins mécanique des mouvements. Mais le jeu d'acteur est parfois trop superposé ou trop linéaire, relativement aux images fixes et animées qui s'inscrivent dans le même champ de vision : le Tambour-Major, les musiciens et l'image-caricature stroboscopique ou bien le travail du dessin d'après photographies, qui fait se succéder des portraits d'anonymes soldats ou de célébrités (Guillaume II) dans un enchaînement où l'on passe du visage à la gueule cassée. La galerie d'images est véritablement impressionnante, puisant dans des archives qui ont le mérite de montrer la guerre sous un angle qui est celui de la banalité de l'horreur et non pas les grandes images de référence sur le premier conflit mondial.

L'image iconique du masque à gaz revient incessamment, formant sur la durée un leitmotiv visuel qui raconte avec force le degré de violence et de barbarie des combats. On le voit sur le visage de plusieurs figurants, donnant un aspect uniforme qui les prive de toute identité comme il prive l'enfant de Wozzeck et Marie de la sienne. Privé de visage, il n'est présent sous la forme d'une marionnette manipulée à vue – pari risqué d'une scénographie qui sous-dimensionne le jeu à l'image, comme dans la dernière scène où la présence des enfants se réduits à des voix en coulisse, avec la marionnette restée seule au centre de la scène pour ses déchirants hop hop ! hop hop ! enfourchant une béquille d'infirme en guise de cheval de bois. La berceuse que lui chante Marie au début de l'Acte II donne l'occasion à Kentridge d'insérer une citation au masque que porte le personnage de Sandman de Neil Gaiman, roman graphique fantasy ici mis en parallèle avec le moment où Marie chante à son fils "Le petit marchand de sable, comme il court le long du mur ! Ferme les yeux ! Sinon, il regardera dedans jusqu'à ce que tu deviennes aveugle". Cette idée de l'aveuglement par saturation rejoint la ligne directrice générale, propulsant l'image au rang d'arme de destruction mais sans oublier combien on peut être réduit pour apaiser une souffrance, à une consultation massive et compulsive de ces mêmes images – terrible écho à l'actualité que nous traversons, avec son lot d'effroi et d'impuissance.

Le "théâtre des opérations" et des combats devient, au début de l'acte III, un authentique décor poétique (sans doute le plus beau moment de cette production), quand, aux images du champ de bataille, Kentridge substitue la carte d'état-major de la sanglante bataille d'Ypres (1915). C'est le moment où Marie, bouleversée, lit le chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean le récit du pardon de Jésus à la femme adultère. Inversant le blanc et le noir, la carte d'état-major dessine en arrière-scène l'image d'une immense voûte céleste avec ses étoiles et ses constellations – image furtive et poétique à la manière du Hugo de Plein ciel, des Etoiles filantes ou Booz endormi, image percutée et détruite par les bombardements qui en effacent les lignes.

Autre référence complexe : l'image de ces chaises que transportent Wozzeck et Andrès dans la deuxième scène de l'acte I – chaises que l'on retrouve entassées un peu partout sur le décor. Dans la première scène de l'auberge (Acte II, 4), les membres du chœur entrent sur scène en tenant dans leur bras une chaise vide avec laquelle ils esquissent un pas de valse. On pourrait trouver une référence avec "Les Chaises" d'Eugène Ionesco – pièce emblématique du théâtre de l'absurde où le fantastique et l'irrationnel font irruption sous la forme de quantités phénoménales de chaises qu'apportent deux personnages qui s'activent pour accueillir des convives invisibles qu'eux seuls peuvent voir. Si l'absurde est une des données qui sous-tend l'opéra de Berg et la scénographie de William Kentridge, on peut librement y associer ici l'idée des soldats morts au front ou bien l'absence des épouses et des femmes restées à l'arrière, laissant les soldats danser entre eux avec des chaises vides en guise de cavalières…

Il fallait à cette production des interprètes capables de faire exister des personnages mis à rude épreuve par la densité et profusion des images. D'une nature très différente du cast de Salzbourg et du Metropolitan Opera, l'équipe parisienne possède un équilibre qui permet de faire exister chaque personnage indépendamment d'une scénographie qui a tendance à gommer les individualités vocales. La perverse et élégante cruauté du Capitaine de Gerhard Siegel signent avec évidence le retour d'un personnage qu'il incarnait déjà lors de la création de la mise en scène à Salzbourg en 2017. La voix se promène dans les registres avec une flexibilité remarquable et la capacité à moduler en intensité et en caractère selon l'intention (la répétition de la phrase Er ist ein guter Mensch, passant de la moquerie acerbe à l'expression d'une frayeur sous-jacente). Autre vétéran salzbourgeois, le Tambour-Major de John Daszak réalise une interprétation très vivace et concentrée, déployant une palette consonantique propre à rendre l'étroitesse d'esprit et la brutalité du personnage. Le Docteur de Falk Struckmann joue sur l'insistance des inflexions et une tessiture très mate pour peindre le détraquement intérieur du rôle. Autre défi, celui de Marie-Andrée Bouchard-Lesieur dans un rôle de Margret qu'elle dessine façon Opéra de Quat'sous, entre mégère et maquerelle. Dans autres seconds rôles, on notera la prestation de Tansel Akzeybek (Andrès) avec de belles qualités dans la projection et le volume, l'efficace duo Mikhail Timoshenko et Tobias Westman (premier et deuxième compagnon) et la très courte apparition d'un Fou plutôt bien raisonnable signé Heinz Göhrig. Troisième interprète de Marie dans cette production Kentridge, Eva-Maria Westbroek apporte au personnage une matière scénique aux antipodes de la gouaille gamine d'Asmik Grigorian à Salzbourg et moins techniquement éclatante que Elza van den Heever à New-York. Ne regardant ni du côté de Sieglinde, ni vers Senta, la soprano néerlandaise met en avant le caractère maternel et protecteur. Moins immédiatement charnelle et animale dans son numéro avec le Tambour-Major, la voix trouve avec Wozzeck des accents tragiques qui donnent à la scène du meurtre un abandon désespéré qui soulignerait une forme d'assentiment et d'acceptation. Le Wozzeck de Johan Reuter se dégage progressivement, gagnant dans la scène avec le Docteur une présence qui était restée en demi-teinte avec le Capitaine et avec Andrès. Si le jeu d'acteur porte vers l'accablement, bras ballants et regard baissé, c'est pour mieux incarner ce mélange de déficience et de dérangement mental qui résulte d'un trauma dont on mesure l'intensité. L'expressivité des moyens passe ici par un expressionnisme psychologique contenu, ce qui donne toute sa force à la dernière scène où se lit l'effondrement intérieur d'un personnage face au geste qu'il commet.

Pour son premier Wozzeck, Susanna Mälkki est dans la fosse de Bastille comme dans un jardin instrumental dont elle connaît toutes les essences et les combinaisons. Attentive à faire entendre un discours musical à la hauteur de l'intense complexité de la partition, elle aborde l'œuvre en privilégiant la transparence des plans et des lignes pour saisir au passage des éléments jamais entendus auparavant. L'effet est d'autant plus vif qu'il rend sensible la confrontation entre une matière atonale et une succession de formes musicales strictes, anciennes comme la passacaille, le rondo, la rhapsodie ou bien totalement nouvelles comme à l'acte III avec la série des inventions (sur un thème, sur la note si, sur un rythme, sur un accord de six tons, sur une tonalité, sur un mouvement de croches). La direction prélève avec brio une palette de leitmotives en les insérant dans un écrin mobile et coloré, caractéristiques d'une attention au lyrisme naturel et à l'évolution du drame. Les interludes sont l'occasion d'un déploiement des thèmes, à la fois annonciateur et rétrospectif, construit ici comme des scènes muettes ou des pantomimes. L'Orchestre de l'Opéra de Paris répond avec engagement, puissance et précision à cette lecture exigeante et sereine qui rappelle combien Berg se souvient de l'héritage wagnérien et postromantique, en restant un contemporain direct de Debussy.