Pourtant, Alice Liddell est là. Ou du moins, son effigie, où ladite Alice apparaît âgée d’une vingtaine d’années, au début des années 1870, soit l’époque où Lewis Carroll eut pour la dernière fois l’occasion de la photographier, jeune fille morose, tirée à quatre épingles, prête à être lancée sur le marché matrimonial. Dans l’exposition que le musée du Jeu de Paume consacre à Julia Margaret Cameron, on peut en effet voir un portrait de celle qui inspira Alice au pays des merveilles, déguisée en Sainte Agnès. Cameron fit par ailleurs plusieurs autres photographies d’elle, les cheveux également dénoués, munie d’accessoires variés (en gros plan de face, en Pomone adossée à un treillage garni de végétation, ou de profil devant un mur de feuillage). Elle la portraitura aussi avec ses sœurs, et fit poser celles-ci sans Alice, pour une image assez peu inspirée, intitulée Sisters, et où l’on a peine à reconnaître, quoi qu’en dise le cartel, les héroïnes du très sulfureux poème de Christina Rossetti Goblin Market.

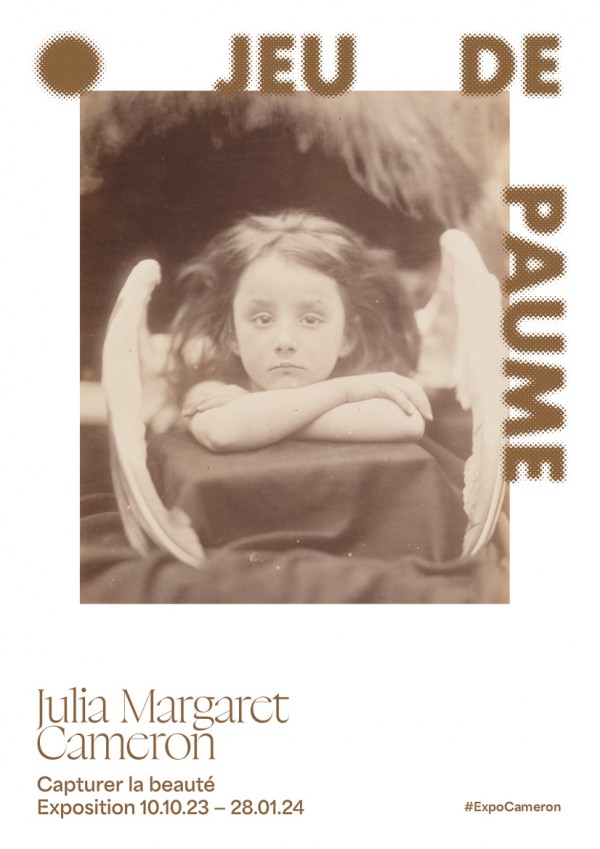

A part ce lien indéniable, tout oppose Julia Margaret Cameron à Lewis Carroll. Dans leurs chronologies respectives, rien de comparable. Elle est née en 1815 à Calcutta, il était né en 1832 dans une ville du Cheshire ; elle était épouse d’un fonctionnaire colonial et mère de famille, il était professeur à Oxford et célibataire ; elle se mit à la photographie en 1863, il la pratiquait depuis 1856. Et surtout, surtout, là où Carroll en tolérait que les images totalement réussies, d’une netteté digne des peintres préraphaélites, sans la moindre tache ou le moindre flou, Cameron n’avait que faire des imperfections liées au hasard ou, au contraire, elle en tirait des effets supplémentaires qui devinrent un élément constitutif de son esthétique. Comme Carroll, elle photographa beaucoup d’enfants, avec un résultat qui étonne souvent par sa modernité, loin de la vision guindée que le XIXe siècle avait des jeunes têtes blondes.

Comme Cameron, Lewis Carroll voulut photographier les stars de son époque, et il réussit à en collectionner quelques-unes, en commun avec sa consœur : les peintres Millais et Hunt, fondateurs de la confrérie préraphaélite, les poètes Tennyson et Henry Taylor. Mais Cameron avait l’avantage d’évoluer dans un milieu beaucoup plus huppé et d’avoir accès a bien plus de célébrités, c’est pourquoi on lui doit d’inoubliables effigies de Darwin, Carlyle, Herschel et bien d’autres. Outre la question du net/flou, Cameron pratique bien davantage le gros plan, au point de donner parfois l’impression que son appareil photo se trouve à quelques centimètres à peine de son modèle. Et si Carroll n’arrive pas souvent à se départir d’un certain sens des convenances, là où Cameron parvient, grâce à son travail sur la lumière et l’ombre, à traduire l’aura des grands personnages qui posent pour elle : il suffit de confronter le Tennyson propret immortalisé par Carroll au « moine crasseux » que Cameron sut révéler chez le poète lauréat.

Aucun snobisme, pourtant, chez Cameron, qui trouva quelques-uns de ses meilleurs modèles au sein même de sa domesticité. Pendant une dizaine d’années, sa servante Mary Hillier revient ainsi d’image en image, et l’on peut ainsi suivre l’évolution de la mode capillaire victorienne, depuis les bandeaux lissés de 1864 jusqu’à la frisure des années 1870, ladite Mary Hillier étant avant tout privilégiée dès que Cameron veut photographier la vierge Marie, avec ou sans enfant (notamment dans une imitation de La Vierge à la chaise de Raphaël, à ses débuts). Mais Hillier posa également dans différents rôles : Sappho, Juliette de Shakespeare, l’épouse de Milton, la Maud de Tennyson, un ange au tombeau du Christ, une vierge folle de profil, une vierge sage de trois quarts… Cameron avait l’habitude de réquisitionner les membres de son entourage et de les déguiser : ce fut le cas du peintre Watts, et surtout de Henry Taylor, à la barbe de prophète, qui fut donc immortalisé en Assuérus, en roi David, en Prospéro de La Tempête ou en Frère Laurent de Roméo et Juliette. Car Cameron pratique une photographie « littéraire » : tout comme les peintres de son temps aimaient à représenter des scènes tirées du roman ou du théâtre, Cameron crée des tableaux (plus ou moins) vivants, en balayant tout le spectre de la littérature occidentale, sans oublier la Bible, son projet le plus ambitieux ayant été l’illustration des poèmes de Tennyson qu’elle tenta de commercialiser sous la forme d’albums où elle recopiait elle-même les vers de celui qui était en fait son voisin sur l’île de Wight.

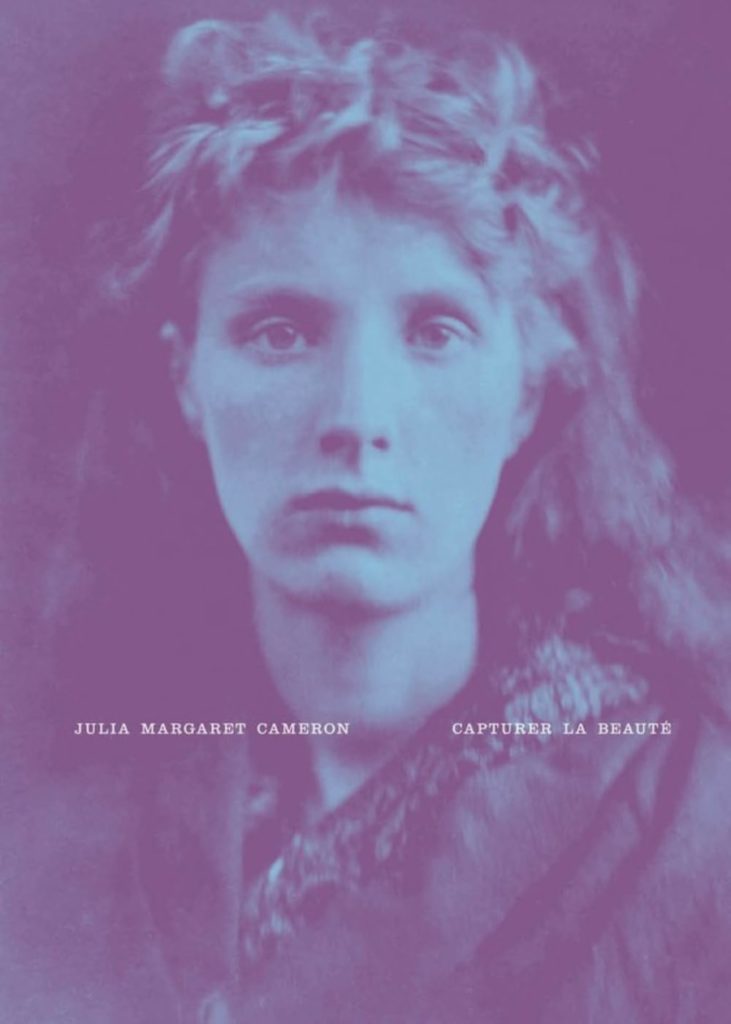

Catalogue réunissant des textes de Quentin Bajac, Lisa Springer et Marta Weiss. Coédition Jeu de Paume / Silvana Editoriale, relié, 17 x 24 cm, 248 pages, 35 euros