Les entrées en matière nerveusement empressées de Pollini sont un lieu commun de ses récitals. Qu’on avait quelque peu oublié, pourtant, après ses deux dernières apparitions à la Philharmonie (voir le précédent Chopin-Debussy ici, et le Schumann-Chopin de l’an passé là), si magistrales et flamboyantes dès les premières notes. On ne s’attendait donc pas tant à le voir renouer avec ce petit travers, surtout en débutant par les nocturnes de l’opus 62. L’attente en est frustrée, car ce diptyque fait partie des livrées glorieuses de la récente discographie pollinienne (tant sur l’intégrale des nocturnes de 2003 que sur l’enregistrement des opus 59 à 64 de 2017). L’exceptionnelle chaleur de son et de ton, l’effusivité et la profondeur de champ polyphonique font malheureusement défaut ici. Le souffle d’urgence, le désir passionné du chant sont au rendez-vous, mais livrés en quelque sorte sans leur chair et leur oxygène pianistiques. On se trouve ainsi dans la sorte de grisaille passagère qui affecte certains passages de récitals de Pollini : des pages comme la récapitulation trillée du nocturne en si, et surtout la sublime section centrale de celui en mi (qui ne se passe sans dommages d'une lisibilité parfaite des plans) y perdent leur fabuleuse profondeur de champ polyphonique, et si le mouvement général reste chantant, et que l’exécution est assez propre, il manque l’ivresse propre à la richesse de l’écriture. La dernière page de chacun des deux nocturnes est néanmoins très belle à chaque fois, en particulier celle de l’op. 62/2, où l’immédiateté expressive de la main gauche séduit.

Les entrées en matière nerveusement empressées de Pollini sont un lieu commun de ses récitals. Qu’on avait quelque peu oublié, pourtant, après ses deux dernières apparitions à la Philharmonie (voir le précédent Chopin-Debussy ici, et le Schumann-Chopin de l’an passé là), si magistrales et flamboyantes dès les premières notes. On ne s’attendait donc pas tant à le voir renouer avec ce petit travers, surtout en débutant par les nocturnes de l’opus 62. L’attente en est frustrée, car ce diptyque fait partie des livrées glorieuses de la récente discographie pollinienne (tant sur l’intégrale des nocturnes de 2003 que sur l’enregistrement des opus 59 à 64 de 2017). L’exceptionnelle chaleur de son et de ton, l’effusivité et la profondeur de champ polyphonique font malheureusement défaut ici. Le souffle d’urgence, le désir passionné du chant sont au rendez-vous, mais livrés en quelque sorte sans leur chair et leur oxygène pianistiques. On se trouve ainsi dans la sorte de grisaille passagère qui affecte certains passages de récitals de Pollini : des pages comme la récapitulation trillée du nocturne en si, et surtout la sublime section centrale de celui en mi (qui ne se passe sans dommages d'une lisibilité parfaite des plans) y perdent leur fabuleuse profondeur de champ polyphonique, et si le mouvement général reste chantant, et que l’exécution est assez propre, il manque l’ivresse propre à la richesse de l’écriture. La dernière page de chacun des deux nocturnes est néanmoins très belle à chaque fois, en particulier celle de l’op. 62/2, où l’immédiateté expressive de la main gauche séduit.

Si la grande polonaise en fa dièse mineur a fait son retour dans les programmes récents de Pollini, le public parisien n’avait encore eu aucune occasion de l’entendre, sauf erreur, au cours du présent siècle. Les polonaises sont certainement un des corpus chopiniens où l’évolution du jeu de piano de Pollini a rendu l’écart considérable avec les gravures classiques de sa jeunesse. Plus nulle trace ici de la raideur, ou de l’indifférence qu’on a pu à l’excès lui reprocher, dans cette lecture si typique de la dernière manière, toujours allante, et même bien plus qu’avant, mais surtout gorgée de chant. Le piano s’est donc libéré d’un cran au moins après les nocturnes. Il y a certes encore trop de pédale et d’uninvoque dynamique pour les réfractaires, et sans doute est-ce vrai dans l’absolu. Le tout est de considérer ce pour quoi c’est un prix raisonnable à payer : l’intelligibilité du mouvement harmonique de long terme ; la continuité rythmique sans pulsation de premier degré ; et surtout, l’influx lyrique, le sentiment d’inexorable, qu’il est plus essentiel de restituer dans cette polonaise — cette « Tragique » mal aimée, mal servie par l’histoire de l’interprétation — que dans toutes les autres. On ne peut pas tout avoir, du moins dans cette manière de présenter ce que l’on a de meilleur, sans chercher à y ajouter par artifice ce que l’on pourrait avoir aux prix d’un piano, et d’un geste musical moins cohérents et personnels. On n’a donc pas, dans le matériau principal de la pièce, la clarté de plans qui valoriserait la subtilité des progressions harmoniques. Mais on a la subtilité du mouvement. Les grandes montées chromatiques de l’accompagnement sont fondues dans un tissu sans doute trop intégré par la pédale, mais dont la visée expressive ne peut se passer de cet excès : après tout, elles sont écrites en petites notes, et tout de même, cette main gauche roule toujours avec autorité, même si la force brute fait un peu défaut.

C’est dans l’extraordinaire partie centrale que ce récital décolle tout à fait, avec un pianiste dont la sonorité se libère et le souffle s’amplifie. Il y a cette préparation étonnante sur l’ostinato militaire, qu’on pourrait croire anodin, neutralisé par la manière immédiatement reconnaissable qu’a le Pollini automnal d’enjamber le mètre, et de prendre le risque de faire quasiment disparaître le temps fort : l’effet de saturation rythmique s’efface au profit d’un phénomène de symbolisation sonore, de transition par épuisement non du matériau (qui certes est épuisé par la répétition), mais de la matière même qui, chauffée à blanc avec cette science du timbre et de la résonance (le Klavierstück IX de Stockhausen n’est pas loin), s’évapore dans un fondu enchaîné auditif d’où émerge le trio en mazurka. Passablement inoubliable — ce moment, et le trio lui-même, où se respire l’air d’autres planètes. Le fait que ce soit à ce moment que le pianiste finisse par entrer pleinement en son jeu de piano suggère aussi combien ce jeu – comme pour tous les grands pianistes, mais pour celui-là encore plus que les autres – est ancré dans un rapport intense à la matérialité de l’instrument, et au phénomène brut de l’écoute, de l’expérience charnelle du son. Et combien le potentiel émotionnel, sentimental de la musique dépend de deux pôles asentimentaux opposés, celui de l’abstraction essentielle de l’écriture, et celui de cette matérialité. Et que dire, à ces égards, de l’extraordinaire coda et de son glas terrible qui s’éloigne…

C’est dans l’extraordinaire partie centrale que ce récital décolle tout à fait, avec un pianiste dont la sonorité se libère et le souffle s’amplifie. Il y a cette préparation étonnante sur l’ostinato militaire, qu’on pourrait croire anodin, neutralisé par la manière immédiatement reconnaissable qu’a le Pollini automnal d’enjamber le mètre, et de prendre le risque de faire quasiment disparaître le temps fort : l’effet de saturation rythmique s’efface au profit d’un phénomène de symbolisation sonore, de transition par épuisement non du matériau (qui certes est épuisé par la répétition), mais de la matière même qui, chauffée à blanc avec cette science du timbre et de la résonance (le Klavierstück IX de Stockhausen n’est pas loin), s’évapore dans un fondu enchaîné auditif d’où émerge le trio en mazurka. Passablement inoubliable — ce moment, et le trio lui-même, où se respire l’air d’autres planètes. Le fait que ce soit à ce moment que le pianiste finisse par entrer pleinement en son jeu de piano suggère aussi combien ce jeu – comme pour tous les grands pianistes, mais pour celui-là encore plus que les autres – est ancré dans un rapport intense à la matérialité de l’instrument, et au phénomène brut de l’écoute, de l’expérience charnelle du son. Et combien le potentiel émotionnel, sentimental de la musique dépend de deux pôles asentimentaux opposés, celui de l’abstraction essentielle de l’écriture, et celui de cette matérialité. Et que dire, à ces égards, de l’extraordinaire coda et de son glas terrible qui s’éloigne…

Plus qu’un grand moment, c’est la grande séquence de cette première partie que composent l’opus 44 et l’opus 56 n°3. Les mazurkas font partie des explorations essentiellement tardives du Chopin de Pollini, les opus 33, 30, 59 et 56, dans cet ordre (un opus par disque), ayant été enregistrés au cours des dix dernières années. En-dehors peut-être de l’opus 33, ce sont d’éclatantes réussites, si l’on considère que ces lectures sont nécessairement d’une très grande singularité pianistique, se refusant presque toujours aux pratiques ordinaires de respiration, d’articulation, de phrasé et d’aération de la texture. Assurément hors-style académique, et ne regardant même pas si explicitement vers quelque âge d’or plus libre. Elles sont presque toujours construites sur l’idéal sonore à la fois lyrique et orchestral de Pollini, et l’on pourrait les trouver frustrées d’un caractère très individuel. Le cas de l’opus 56 est cependant singulier, car dans cette triade où les pièces sont d’aspects si dissemblables, Pollini a veillé à maintenir, et même à magnifier la personnalité de chacune. On aurait d’ailleurs aimé entendre en salle, aussi, l’exceptionnelle mazurka en si majeur qui ouvre son enregistrement, et dans le thème de laquelle Pollini a trouvé un ton, une façon prodigieusement poétique d’user de la relation rythmique entre les deux mains. On se contente volontiers de celle, déchirante, en ut mineur, qui n’est toutefois pas abordée exactement comme sur l’enregistrement vieux d’à peine deux ans. Celui-ci étonnait par son expressionnisme mâle, son souffle quasi opératique (mais plus orchestral que vocal), sa violence.

Le ton est aussi sombre ici, mais aussi plus amère, rentré, et au fond encore plus émacié, si c’était possible. Le thème principal est joué à chaque retour de façon plus désespérée et comme la gorge nouée pour toujours : il n’y a nulle poétisation, nul projection élégiaque de la tristesse infinie de cette phrase, mais une sorte de constat d’une dureté désolée, établi sur l’irrésolution du mouvement contraire des mains. La dernière page, encore, est une leçon dans la manière directe de phraser, de réduire à l’essentiel – à c’est-à-dire de ramener à l’évident de surface (la transition vers le mode majeur) ce qui était mystérieux dessous (les mélismes chromatiques). Les mêmes vertus se retrouvent comme à l’accoutumée dans ses familiers scherzo en ut dièse mineur et Berceuse. Le premier a néanmoins déjà été plus flamboyant, notamment dans la même salle. La sorte de litanie inouïe qu’est la seconde sous ses mains ne déçoit jamais, et à la limite ne le peut, étant donné la singularité absolue de ce qu’y propose Pollini. Ce qui vaut aussi pour la Première Ballade concluant inévitablement le récital, et encore poignante en dépit de dernières pages qui deviennent physiquement (plus que d’un point de vue strictement pianistique) difficiles. Sur ces trois piliers du répertoire actuel de Pollini, je renvoie aux deux articles en lien.

Debussy se passe-t-il du mystère que Pollini a, au fond, toujours refusé de mettre en scène, d’exprimer comme tel tout au long de sa carrière ? L’atypisme de son approche du Français n’est pas nouveau. Mais là aussi, la réussite est entièrement dépendante de la qualité de relation à l’instrument, et de l’édification d’un monde sonore préalable modelage des textes : encore une fois, la pâte avec laquelle Pollini pétrit les poèmes sonores n’émerge pas de la singularité des climats individuels, mais doit lui être à disposition avant pour pouvoir créer ces climats. Il est légitime de rejeter ce que ce pianisme total a d’arasant à l’égard de l’extrême précision picturale et spatiale de l’écriture debussyste. Il faut simplement accepter que l’on passe à côté d’une manifestation puissante du texte, en ce qu’elle le rend presque à sa littéralité, en le coupant de la dimension visuelle de son imaginaire, et de son style. Mais Debussy n’a‑t‑il pas aussi placé les titres de ses préludes entre parenthèses, après points de suspension, et surtout à la fin de chacun d’eux, comme épigraphe différé et suggestif plutôt que comme annonce programmatique ? L’invitation à la liberté expressive ; que contient l’ouverture de la forme dans cette musique, est aussi invitation à la distance et à la licence à l’égard du contenu de premier degré.

Le Second livre donné à la Philharmonie en 2017 (voir plus haut) arrachait aux réserves de principe et jetait dans l’ivresse d’un sabbath, d’une nuit de Walpurgis pianistique, orgie de timbre et de chant, sorte de croisement du Debussy des Guilels et Michelangeli des dernières années. Si le Premier livre, entendu pour la dernière fois à Pleyel en 2013, n’était pas alors parvenu à cette plénitude, c’est tout simplement qu’il s’agissait là d’un mauvais soir instrumental de Pollini, un soir où, bêtement, il ne sonnait pas, comme il ne sonnait pas dans la partie Beethoven qui avait précédé. Les choses sont bien différentes pour ce cru 2019, et si le résultat d’ensemble ne renoue avec l’incroyable unité, et la brûlure terrible du Second livre, c’est que l’engagement physique est un tout petit peu moins total et permanent, mais peut-être surtout que les préludes du Premier livre eux-mêmes offrent moins matière à la transfiguration orchestrale. Le travail sur le son qu’appellent, par exemple, Les sons et les parfums… ou Des pages sur la neige relève davantage du détail insoupçonné de la polyphonie, et surtout de l’individualité des voix : ces préludes n’allaient pas si bien, mieux qu'à lui, à des pianistes comme Lupu ou Moravec pour rien. On peut trouver que dans La danse de Puck, ou La sérénade interrompue le trait manque de légèreté et de rebond, et de contraste interne aussi (dans ce dernier, l’esquisse dansée n’oscille pas précisément entre le lointain et le rageur indiqués): mais c’est un autre charme, plus odorant, plus soudainement sensuel, qui émane de cette intégration qui coule la palette chromatique dans un même bronze. Qui peut opérer aussi là où on ne l'attend pas, comme dans Le vent dans la plaine, fascinante ondulation spectrale, qui regarde vers Poissons d'or.

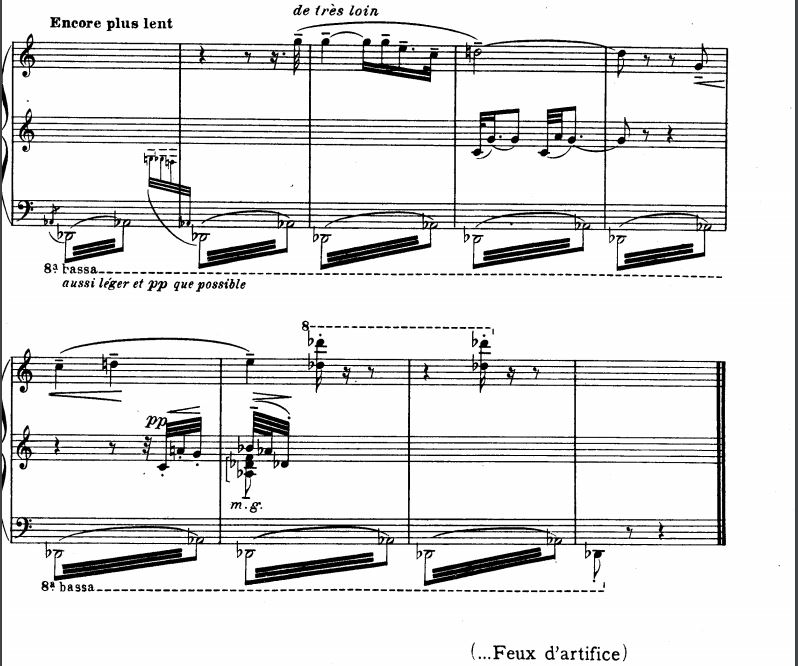

Le résultat est plus intéressant dans La fille aux cheveux de lin, en ce qu’il immunise radicalement contre le caractère sucré qu’il n’est pas, d’ordinaire, aisé de contourner : sa première page est d’une rare splendeur immédiate, dont l’urgence et l’éclat ménage l’espace pour l’adoucissement assombri de la deuxième. Encore que, même quand il jette un voile (ou des Voiles), Pollini ne peut s’empêcher de chercher la part lumineuse des sonorités, ou plutôt, la possibilité d’un scintillement, fût-il noir. Minstrels ne paraît pas très joueur mais l’est avec un sérieux auquel la beauté cuivrée des notes répétées donne un sens : et il est rythmiquement d’une grande subtilité. Ce qu’a vu le vent d’Ouest et La cathédrale engloutie se donnent aussi dans une étrange austérité jouisseuse, qui ne peint aucune sensation définie, et cherche le contact, le frottement direct avec l’accent primitif du matériau. Il n’y manque qu’un soupçon d’énergie supplémentaire pour qu’un grand frisson sauvage se manifeste (la même Cathédrale donnée en bis après le Second livre y avait fait goûter). Les pièces qui ne demandent qu’à être inondées de lumière ont forcément une saveur particulière avec ce piano : surtout Danseuses de Delphe, car l’on aimerait tant (mais c'est absurde) que Pollini prenne le temps et le souffle la romance centrale d'Anacapri, ou qu'il y relâche un peu l'étreinte de la résonance sur le thème initial – qu'il le laisse danser. Mais bien sûr, il y a la coda… Le plus beau prélude des douze, presque en symétrie du récital de 2017, est le treizième : un Feux d’artifice de chaman, leçon de rythme, de déplacement, et d’oreille, dont les éclats se parent cette fois d’ombres franches. Les mesures suivant le cataclysmique dernier glissando font surgir un irisé qui surplombe une vision de tombeau. Il n’est pas de récital de Pollini sans (au moins) un très grand bis.