Alexandra Dovgan est en passe de s’imposer, à mi-adolescence, comme invitée régulière de plusieurs scènes aussi majeures que celle du TCE, et pourtant, cette pianiste n’a rien d’un phénomène. Sauf à retrancher à l’extrême toute dimension spectaculaire de cette notion. C’est largement ce qui fait le prix de son éclosion. Car s’il est excessif d’attendre d’elle en tous points ce qu’on espère d’un grand concertiste confirmé, il est vrai que la valeur de sa personnalité musical réside dans une sorte de sérénité, fondée sur une force pianistique qui, la plupart du temps, incline à se faire oublier. Et pourtant, il faut bien commencer par en parler, car les qualités qu’elle démontre (et qu’on avait quelque peine à se représenter sans l’entendre en salle) ne sont ni de celles que l’on associe aisément à une jeune fille de quinze ans, ni de celles que l’on rapporte spontanément à l’enfant prodige. Chez Dovgan, la virtuosité n’a pas vraiment précédé la construction de la stabilité et de l’identité sonore, et c’est là chose certainement peu commune. On trouvera maints exemples filmés de pianistes de sept, neuf ou douze ans réalisant des performances digitales plus impressionnantes que celles de Dovgan aux mêmes âges, mais qui dans bien des cas n’ont pas développé une matière sonore première, ni d’ailleurs une épaisseur expressive au cours de leur maturation d’adolescence.

C’est peut-être une facilité rhétorique de dire que l’on distingue les pianistes qui pourront devenir vraiment grands au fait qu’ils ont commencé par se préoccuper de jouer très bien du piano avant de chercher à exprimer leur véritable personnalité (ou à la laisser apparaître), mais ce que cette idée a de juste réside en fait en ce que, bien souvent, une dimension essentielle de la singularité artistique des grands pianistes parvenus à maturité procède de leur persévérance dans les bases d’un jeu de piano qui les a préalablement modelés, ou prédéfinis. Les distillations des styles tardifs de pianistes aussi dissemblables et singuliers que les Lupu, Pollini, Argerich, Sokolov ou Leonskaja, ou la plénitude souveraine atteinte aujourd’hui par un Andsnes en pleine force de l’âge ne sont rien d’autres que cela. En d’autres termes, une persévérance dans l’adéquation avec leur technique – et pour cela, fallait-il que l’adéquation ait été parfaitement conçue, au plus jeune âge. On est avant tout frappé par le degré auquel cette vertu s’affirme aux premières mesures que joue Dovgan. Dans le Carnaval de Vienne, cela ne fait que confirmer une impression suggérée par les deux récitals filmés comprenant l’oeuvre (à Turin et à Budapest, la saison passée), mais en laissant voir deux dimensions supplémentaires ô combien essentielles. En premier lieu le creusement de l’interprétation, qui a acquis en quelques mois – c’est instructif, en soi, d’avoir l’occasion de l’apprécier – une respectable densité, à tout le moins dans les mouvements extrêmes qui sont habités avec admirable continuité, sans que la succession abrupte de refrains et d’épisodes disjoints ne cause jamais de chute de tension ou d’impression d’arbitraire.

Et puis, surtout, on foule enfin le vrai sol sur lequel repose ce piano, dont on redoutait qu’il fût excessivement sec, métallique, ou fragile. Il n’en est rien ! S’il existe bien évidemment des pâtes sonores plus moelleuses que celle-ci (mais on l’imagine volontiers se bonifier encore dans cette direction), on demeure surpris tant par la facilité avec laquelle Dovgan occupe l’espace sonore sans aucun effort apparent, que par la constance avec laquelle son timbre est plein et incarné, dans toutes les dynamiques et sur tout l’ambitus du clavier – sauf, peut-être, parfois, certains aigus. La surarticulation des traits rapides lui est étrangère, et de surcroît, on note souvent dans son jeu la parcimonie d’utilisation de la pédale forte, en particulier dans les sections (refrains des mouvements extrêmes, intermezzo) où cette compensation ruinerait les qualités de legato et de rondeur. La palette orchestrale, sans être particulièrement colorée, fait forte impression par l’impression de constante stabilité : on n'a pas ici le philharmonique rugissant et majestueux d'un Lukas Geniusas dans ces pages, mais on un superbe orchestre de chambre de tradition, à l'équilibre idéal entre moire et verdeur. Et si l'on va parler des vertus de la neutralité fréquente de Dovgan, qui peuvent paraître à complet contre-emploi ici, on note une caractérisation très juste et efficace de la myriade d'éléments du finale, en particulier les séquences de développement avec croisements de mains, qui ont du chien.

Dovgan joue donc magnifiquement du piano, et c’est d’ailleurs beau à voir. Sans aller aussi loin dans une forme d’incarnation presque oraculaire du geste, sa manière de prendre le clavier de surplomb et de soigner amoureusement à la fois le tombé de la main et l’échappement n’est pas sans parenté avec celle de Leonskaja – beaucoup plus, dans la mesure où il s’agit d’un artisanat aussi travaillé qu’il est peu sophistiqué, que de la technique de son – présumé protecteur – Sokolov, basée sur l’étirement élastique du rebond et la fusion du legato et du spiccato. Son jeu peut et va sans doute encore évoluer, mais le point le plus intéressant est le degré auquel tout part de sa concentration – presque intimidante – sur les fondamentaux de son rapport à l’instrument. Et la chose parfois saisissante qui se produit, c’est qu’il arrive qu’il ne se passe rien, musicalement – ce n’est pas une figure rhétorique : c’est bien qu’on s’ennuie un peu ! –, et pourtant qu’on soit fortement enclin à ne pas du tout en vouloir à l’interprète de ne guère interpréter, précisément parce qu’il émane de cette attitude le rayonnement de ce qui, à défaut de convaincre, est sain à un point si évident. Se range ici, par exemple, le scherzino, très sage, la seule page de ce récital où l’on s’autorise à songer que c’est le regard d’un adulte qui manque. Ce n’est pas une surprise, la gravité et la profondeur faisant rarement défaut aux enfants prodiges, tandis que certaines formes de caprice, de distanciation, sinon de perversité, comme dans le scherzino… La romance pâtit aussi, si l’on veut, de cette neutralité qui présente néanmoins quelques avantages : on n’a pas affaire à une forme plus fâcheuse de jeu scolaire, celui où l’on fabrique du cliché schumannien.

Et il en va de même des opus 117,qui, pour se parer d’un ton recueilli et de toute la dimension ombrageuse qui tient leur intimisme en respect, ne jouent pas à faire Brahms. Certes, cela confine au marmoréen (sans lenteur excessive, pourtant) dans les deux premières pièces, dont toute once de sentimentalisme est ratiboisée. Le refus de nimber de pédale les accords et arpèges dans les deux premiers intermezzi joue un rôle important pour infléchir le climat et l’accent vers quelque chose de personnel, qui ne s’en donne pas l’air : les amples progressions harmoniques prennent un tour plus rustique (surtout dans le si bémol mineur), tendant vers la minéralité de l’incipit de la 4e Symphonie, l’amertume s’incoporant à la sensualité. L’ut dièse mineur est plus intéressant, où Dovgan, avec une belle économie de moyens, valorise parfaitement l’expressionnisme sous-jacent à l’austérité de l’écriture, tout en poussant (trop ?) l’absence de complaisance jusqu’à restreindre l’intensification dramatique finale de la pièce – le résultat, loin d’être désincarné, a le genre de froideur troublante de l’unisson schubertien.

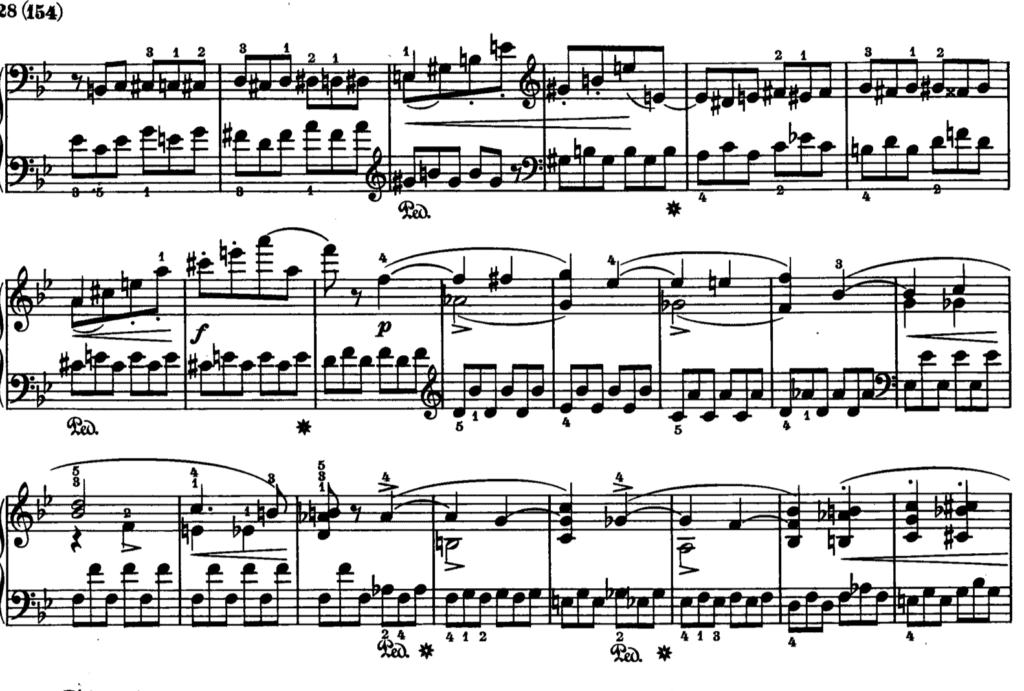

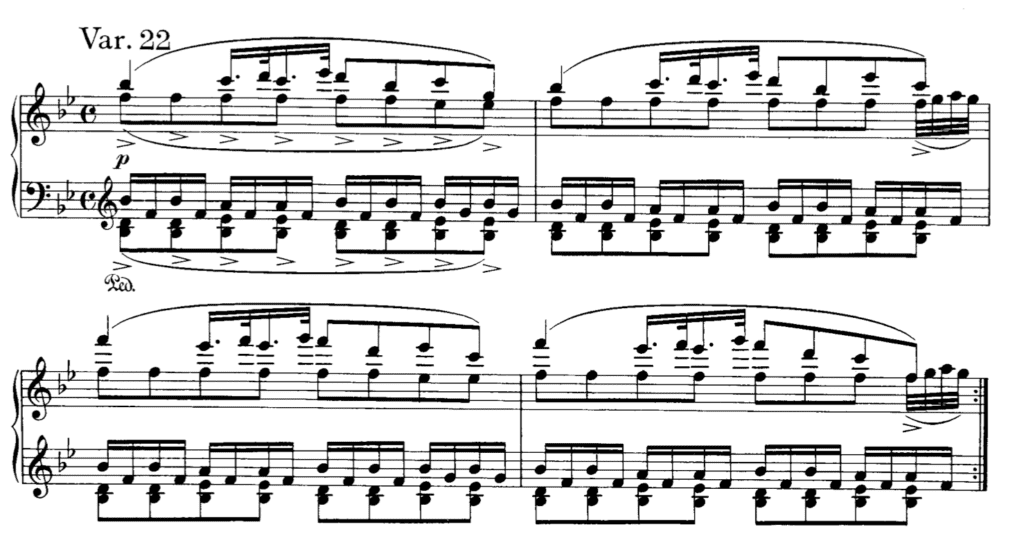

Il est difficile de ne pas lier la proximité affichée de Dovgan avec Sokolov et le couplage assez peu commun des trois intermezzi et des Variations Haendel, qui composait la moitié du programme du maître de Pétersbourg il y a dix ans (dans l’ordre inverse). Pourtant, on l’a souligné, nulle parenté dans le pianisme ne se laisse voir, et si la figure sokolovienne représente un modèle ou une source d’inspiration, on gagerait que c’est d’abord la dimension d’absolue intégrité, et de nudité de l’engagement interprétatif qui forment ici un idéal. Quoi qu’il en soit, ces Haendel composent la réussite majeure de ce récital. Sans tutoyer les cimes presque irrespirables d’un Dezsö Ranki, Dovgan propose une vision déjà très creusée en termes d’organisation des contrastes et des groupements de variations. Son exécution se distingue par un caractère intégré alors qu’elle souligne fortement les écarts de climats et de tempos, mais sans individualiser les variations jusqu’à l’alternance entre piano romantique et stylisation alla baroque (contrairement à Sokolov, justement). Souvent, au cours de la première moitié de l'œuvre, les enchaînements tirent l’oeuvre plutôt du côté de la grande humoresque, donnant à la variété des caractères une unité proprement romantique.

Et ce faisant, Dovgan souligne un aspect architectural particulièrement intéressant des Haendel, qui est peut-être sa plus grande originalité par rapport aux autres grands cycles de la littérature pianistique : la dimension organique ou déductive des variations, au lieu de constituer le socle initial qui exploserait ensuite, apparaît graduellement pour ne s’affirmer que par sections au sein de la deuxième moitié (après le pivot en mineur de la var. 13). Dovgan, tout en s’engageant assez physiquement, évite de monter un trop grand climax dans les terribles var. 14–15, de sorte qu’elle construit trois arches bien nettes (var. 14–18, 19–22, 23–25) qui ont chacune leur équilibre interne. La densité et l’équilibre polyphonique accordent, par exemple, à la sicilienne de la var. 19 et à la boîte à musique de la var. 22 une étonnante richesse intérieure, qui permet de les lier sans peine aux var. 20 et 21 plus dramatiques.

Quant aux trois dernières variations, elles captivent par la manière dont le son y croit de l’intérieur. Dovgan lisse ici les contrastes de texture (éliminant les aspects percussifs des accords) pour insister sur la continuité de progression. Ce contrôle dans l’organisation de l’espace et du temps expressifs ne manquent pas d’impressionner, ce qui se confirme dans une fugue structurée, avec peut-être ici ou là des coutures encore un peu grossières, mais qui affirme une étonnante force rhétorique. C’est là encore une option parmi d’autres possibles, la principale autre étant, ce qui est sans doute encore plus difficile, de ménager un crescendo dramatique continu – mais il faut écouter la fugue détachée de l’éruption qui l’a précédée et lui a, en quelque sorte, ouvert les portes de l’église. Dovgan instaure dans toute cette séquence finale un climat de ferveur qui relève moins du romantisme individuel que de la ferveur communautaire. De baroque, ici, il y a surtout l’orgue, et la stylisation archaïsante de l’écriture, loin de regarder vers un baroque galant, tire plutôt du côté de l’oratorio mendelssohnien, de l’exultation mi-sauvage et mi-naïve, voire du gospel d’un pastoralisme âpre et rural. Ainsi sonnent les volées de l'unique cloche martelant la dominante de l'ultime climax : presque avec une sévère retenue, tandis que dessous, dessus, grognent et s'éploient les âmes pénitentes en rangs serrés.

*****

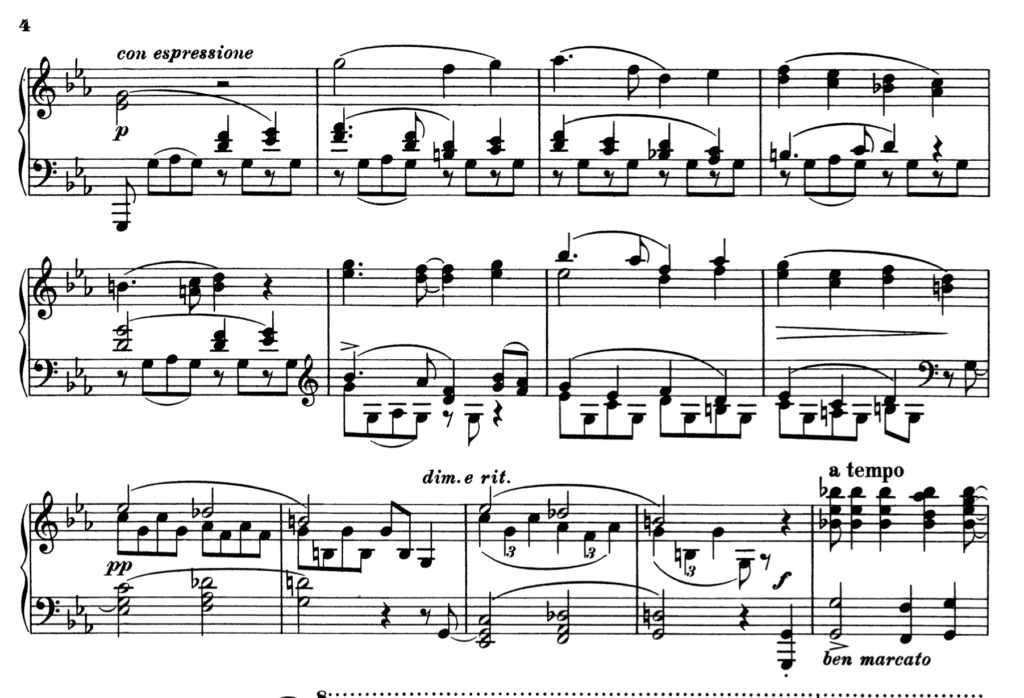

Les récitals parisiens de Leonskaja (tous chroniqués dans ces pages) sont (toujours trop peu) courus pour la garantie qu’ils présentent d’écouter un piano d’une noblesse absolue et une interprète d’une intégrité qui l’est autant. On n’a donc pas besoin d’une autre raison pour s’y rendre, mais l’extrême rareté d’une exécution de concert des trois sonates de Brahms donnait cette fois au rendez-vous annuel la saveur de l’événement qu’on ne vivra pas souvent. Les cinq premières années de venues de la mage viennoise dans la grande salle P. Boulez ont été consacrées à seulement quatre compositeurs : Mozart (une partie de récital), Beethoven (trois), Schubert (sept) et Schumann (deux), ce qui peut paraître étonnant au vu du vaste répertoire déployé par Leonskaja au cours de sa carrière, et même au seul XXIe siècle. Celle-ci demeure une des très rares femmes à avoir enregistré les deux concertos de Brahms, et probablement la seule de premier plan à avoir également enregistré les trois sonates. Cette intégrale, qui peut fort bien prétendre à celle de l’honnête homme au même titre que les classiques Katchen et Rösel, est un jalon important de la période où Leonskaja a construit le premier pan de sa vaste discographie, et qui d’ailleurs ouvrait la période Teldec (1988–2000) durant laquelle elle grave l’essentiel de son répertoire, avant de musarder d’un éditeur l’autre au cours de ce siècle pour tantôt l’élargir, tantôt le reprendre , livrant notamment, sous l’étiquette EaSonus, des disques magistraux (Schubert, Schumann, Tchaikovsky), et l’an dernier, pour Warner, une magnifique intégrale des sonates de Mozart. On a pu parfois reprocher à ces enregistrements Teldec, en particulier les sonates de Brahms et de Liszt une robustesse si économe d’effets, ou d’abandons, qu’elle confinait à l’excès de modestie. Objets de studio par excellence, ces gravures ont aussi une forme d’autorité minérale et académique, et leur fréquentation prolongée peut rendre plus attentif à leur noblesse discrète qui n’est pas sans chaleur expressive. Il s’y trouve en fait le germe de la manière tardive de Leonskaja, toute solaire et orchestrale, à présent que tout concourt dans son jeu à créer les meilleures conditions psychologiques et techniques d’une décontraction complète du geste expressif, et d’une respiration absolue du son.

L’admirateur transi peut cependant s’interroger : le retour aux sonates de Brahms ne se fait-il pas un tout petit peu tard – a contrario des phénoménales leçons de piano récemment données, entre autres, dans les Études symphoniques ou la 1ère Sonate de Schumann ou la Grande Sonate de Tchaikovsky – en regard de l’exigence des pages ? Ce qu’on a entendu ici permet plutôt de répondre par la négative, du moins si l’implicite concerne l’opportunité de revenir témoigner de cette vision en studio : pour cela, nul doute qu’il reste la marge pour livrer quelque chose de grand. Disons-le d’emblée, la seule véritable faiblesse, assez peu surprenante, de ce triplé, se trouvait dans le terrible finale de la sonate en ut, et il importe de souligner que les réserves concernent ici autant les moyens instrumentaux mobilisés que leur destination. Leonskaja ne s’éloigne pas de l’option choisie il y a plus de trente ans (signe qu’il ne s’agit pas d’une adaptation à des capacités amoindries), mais la pousse plus loin. Celle-ci consiste, il faut bien le dire, à contourner l’obstacle, c’est-à-dire l’héroïsme de premier degré. Souvent, évacuer le premier degré, dans le piano romantique, quand il s’agit notamment d’héroïsme, est une excellente idée. Ici, ce n’est pas certain – ne serait-ce que parce que l’autorité par l’exemple de Richter, mais aussi du jeune Zimerman, ont donné tout son crédit au rendu brut de la partition, y compris et surtout en termes de vertus lyriques pouvant en résulter. Et même défendue par un piano aussi immaculé et indestructible que celui de Geniusas (au Louvre et à Gaveau), l’idée consistant à escamoter le forte con fuoco du thème, pour en détourner le flux sauvage en un scherzando plus musardant, ne nous avait pas convaincu. Ce n’est pas que la musique ne serait pas ici assez riche de virtualités expressives pour autoriser des choix différents : mais plutôt que seule l’approche littérale semble à même de faire apparaître la cohérence du discours, et la logique d’articulation du thème principal avec, d’une part, la partie centrale et sa gravité de choral à peine déguisé, d’autre part avec l’extraordinaire coda, dont le soudain changement de mètre et de texture, et l’élargissement du phrasé qui en résulte devrait laisser émerger un lyrisme incandescent. Celui-ci se refuse bien souvent, et Leonskaja ne fait pas exception ici.

On lui pardonnait aisément cet escamotage final au vu de la munificence de ce qui avait précédé. Comme attendu, ses deux premiers mouvements respirent avec une amplitude fort peu commune, et le premier se voit doter de surcroît d’une exceptionnelle lisibilité polyphonique, qui est le meilleur hommage à rendre à l’acuité et la maturité avec laquelle la personnalité du tout jeune Brahms s’exprime déjà dans cette page. Un exemple particulièrement spectaculaire est la conduite du développement, en particulier de ses premières mesures où le piano cingle à pleines voiles dans le tournoiement des imitations, et où l’on croit déjà entendre les textures du Brahms symphoniste de vingt ou trente ans l'aîné. On est soufflé par la majesté de la dernière section du développement, liant impeccablement la sombre éloquence, le ton auguste du thème pointé, et le caractère jeté, crié des commentaires de tierces alentours. Le chant populaire du II se pare de toute la science d’exécution des monodies et des ornements qui participe du prix immense du Schubert de Leonskaja (celui de D.459, 625, 845). Le scherzo n’est pas infaillible, mais c’est un mouvement où les accidents de notes s’intègrent bien aux accidents, écrits, du discours, et où compte d’abord l’impériosité du ton et la densité sonore.

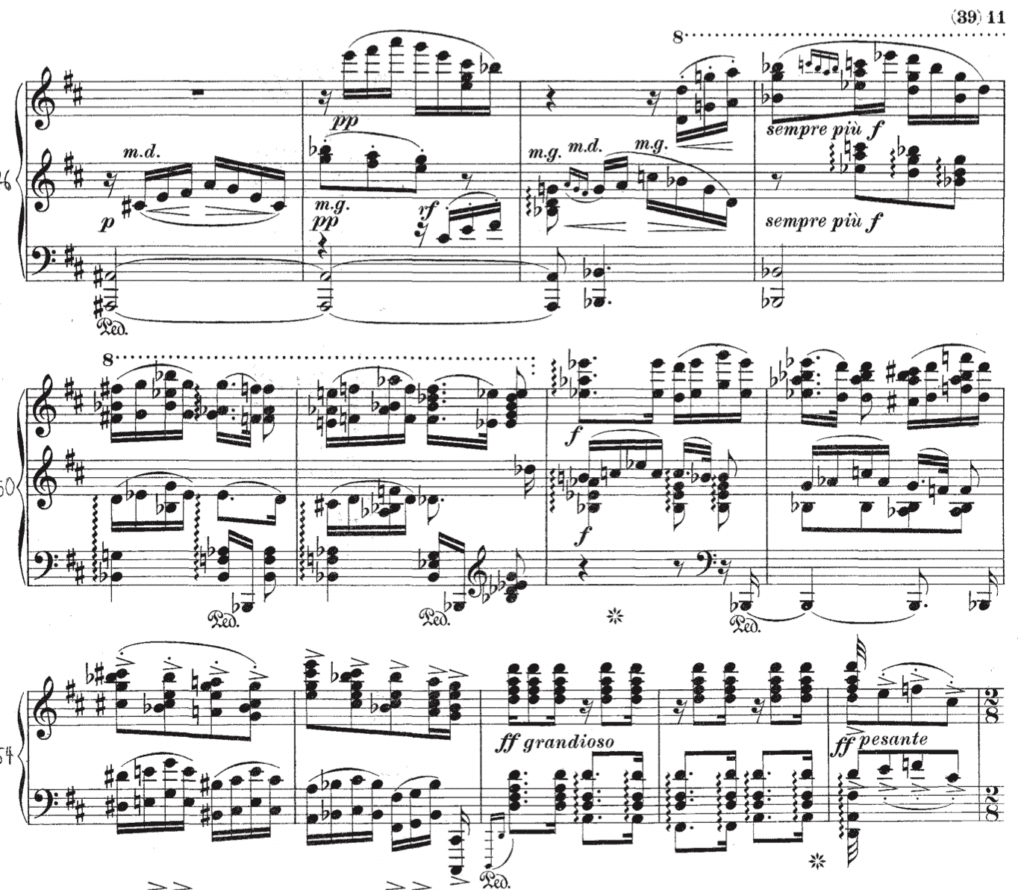

La sonate en fa dièse présente un profil expressif que l'on n’associerait pas spontanément au jeu de Leonskaja, sa verticalité et sa puissance par-dessous, quand le geste brahmsien est ici peuplé de jaillissements, de reptations, d’envenimements, de cris d’effrois constituant, au sein même d’une architecture excessivement intégrative, un manifeste presque forcené d’esthétique du fragment, aux traits zébrés, raturés. C’est cette fois – outre Richter bien sûr – le souvenir de concert d’un animal Krystian Zimerman (à Pleyel en 2012) qui s’impose en idéal. Et pourtant, il se reproduit ici quasiment le miracle des grandes heures de Leonskaja dans la sonate en fa dièse de Schumann (qui est, paradoxalement, de forme beaucoup plus stricte, y compris dans son finale) : c’est-à-dire, d’abord, l’évidence d’un ton, une éloquence assise sur un piano aussi ample que celui de Zimerman est ici cramoisi – mais les deux offrent une grande longueur et une grane incarnation de la note, de textures opposées, un peu comme Cortot et François.

Le plus étrange est que la seule chose qui échappe (ce soir-là, du moins) à la maîtrise de l’interprète est le trio du scherzo, dont l’incandescence hymnique est quelque peu compromise par un manque de précision et, curieusement, de gradation dynamique. En-dehors de cela, c’est une démonstration de savoir-faire sonore, lyrique et discursif. On ajouterait de manière un peu automatique “qui culmine dans un finale, etc”. C’est presque vrai – le finale est une leçon rhétorique et présente d’impressionantes caractérisations du matériau, comme sur la variation du second thème qui affirme son rhapsodisme populaire quasi lisztien. Leonskaja évite soigneusement, en revanche, toute électrisation inutile du leitmotiv des notes répétées, et lui accorde toute son épaisseur, son galbe mélodique, de parler-phraser. Les deux grands récitatifs introductifs et conclusifs sont splendides. La seule réserve, à l’instar du finale de la sonate en ut, quoiqu’à un degré moindre, porte sur relatif manque de drive rythmique (en son coeur, le mouvement demande un rebond extrême qui ne fait pas partie des principales qualités pianistiques de Leonskaja) qui donnerait au mouvement son aspect inexorable. C’est que le vrai sommet de cette lecture est sans conteste un extraordinaire second mouvement, quand Leonskaja entrouvre et claque toutes les portes de l’enfer, ou du château de Barbe-Bleue, où Brahms a fait se croiser, parfois superposés en une mesure, en un temps, le présage le plus funeste, le cri d’amour le plus pur, l’oraison la plus accablée, la réminiscence la plus intime.

On a beau avoir entendu beaucoup plus de grands récitals que de simplement moyens de sa part, on n’attendait pas forcément, non plus, une telle 3e Sonate, après que Leonskaja nous en eut livré en 2015 une interprétation probe, mais quelque peu dénervée et inachevée dans son arche expressive. Il faut ajouter que les conditions acoustiques médiocres de la Cité de la musique devaient autant contribuer à amoindrir l’écoute de l’auditeur qu’à diminuer l’influx du jeu de la pianiste, et on soulignait encore l’an dernier combien les qualités de la Grande Salle P. Boulez importaient dans l’épanouissement total du piano leonskajien des dernières années. Mais nul doute que la mage viennoise est ici plus libérée, nageant dans son piano comme en haute mer, d’une brasse tranquille et puissante, et qu’elle voit plus loin. On tient ici une complémentarité encore plus parfaite et évidente avec la magistrale lecture offerte par Zimerman dans cette même salle, toute de dramatisme corrosif, ouvrant les entrailles du texte en une saignée. D’une certaine manière, la tranquillité du pas de Leonskaja joue davantage sur la surface expressive et tend à l’épure (quand le Polonais frayait avec les manes sauvages et noires d’une Yudina, d’un Gieseking, la Russe évoque le solaire Solomon, le suprêmement apollinien). Pourtant, tout part encore de sa sonorité profonde et d’une main gauche toujours souveraine – il n’y a plus guère de scories dans les déplacements et l’exactitude digitale, confirmant une habitude de Leonskaja d’être plus sûre en deuxième qu’en première partie. La couleur orchestrale est assez sombre, mais l’éloquence droite, civilisée, ordonnée, et non dénuée de tendresse – l’animalité propre au contenu musical de la 2e Sonate s’est faite sous-jacente. S’il fallait procéder par analogies symphoniques : les 2e et 3e sonates par Zimerman exhalaient les senteurs les plus sauvages du Berlin de Karajan ou du Leningrad de Mravinsky dans Brahms ; quand les mêmes par Leonskaja tirent plutôt vers le Vienne de Böhm ou le dernier Leipzig de Blomstedt, se concentrant sur la clarté du pas, la noblesse du port.

Certes, comme il fallait que chaque sonate eût son creux de réalisation, le troisième mouvement pêche par un manque d’allant et de carrure, Leonskaja choisissant de préserver la lisibilité mélodique et harmonique. Au demeurant, c’est une page qu’il est intéressant d’entendre ralentie, pour le désossage des effets de syncope, mais surtout pour le soulignement de l’accent volkisch des grands arpèges : en forçant la perception des mouvements opposés, Leonskaja les innerve plus qu’elle ne les dénerve, et on ne saurait lui reprocher d’amollir le mouvement. C’est cependant l’équilibre des caractères à l’échelle de toute l'œuvre qui réclame, pour tirer avantage de sa forme en double arche, la présente d’un portant central seul à être dénué de retenue et de solennité. Nulle réserve n’accompagne le reste de la sonate, pas même le parti pris de retenir de beaucoup l’andante, en ménageant en son sein des ruptures assez nettes entre les battues de croches et de doubles – qui présentent l’avantage d’empêcher toute diffusion de sensiblerie. Il reste une petite marge à Leonskaja pour ajouter encore de la tension au sostenuto préparant l’implosion terrible qui clôt le mouvement, et, telle que dans les précipices de l’andantino de D.959, elle s’y affirme maîtresse totale de l’espace qu’elle semble ouvrir de l’intérieur des modulations, comme créant des silences en arrière-plan de l’ostinato de main gauche.

A contrario de cet andante très solemne, le Rückblick prend son tour le plus urgent et surtout violemment amer – les motif de scansion y prend un accent entièrement différent de celui du finale de la sonate en fa dièse, celui d’une griffure. Joué dans un esprit de réconciliation qui dissipe quelque peu les ombres multiples qui y rôdent (il y a même de la tendresse dans les tournures les plus faustiennes de Brahms, comme celle ci-dessus), le finale frappe par sa force tranquille : les éléments y paraissant souvent épars sont sommés de se lier les uns aux autres mais sans que cette logique ne paraisse forcée. Le degré d’accomplissement pianistique est quant à lui faramineux. C’est pour ce couronnement de la soirée que l’on retrouve entièrement la dimension de roulement inexorable, dans les gammes et les arpèges, qui vient compléter dans l’horizontalité la noblesse du jeu de Leonskaja dans la verticalité de choral – le recueillement de celui en ré bémol est d’une rare subtilité, dénué de toute pesanteur, paraissant plutôt suspendu, ménageant sa progressive ouverture sonore. S’affirme toute entière, notamment, cette splendide main gauche conductrice qui faisait merveille dans les finales de l’opus 11 de Schumann ou dans D.959, et qui contribue grandement à l’unification expressive de composants parfois ésotériques du matériau. Quand elle atteint cette plénitude du geste, Leonskaja trouve même une forme de rebond qui, ici, l’immunise contre le risque d’un trop-plein orchestral : et comme elle ne joue que sur la puissance naturelle de son jeu sans forcer, jamais, la moindre dynamique, le canevas dramatique prend ici, par-delà les détours discursifs, une clarté haydnienne.