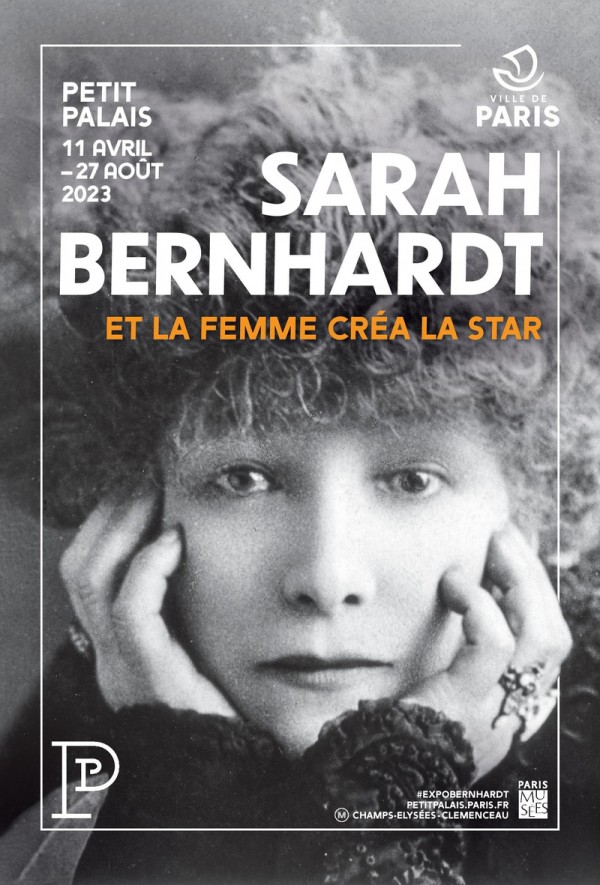

Quelles qu’aient pu être la Champmeslé ou la Clairon, leur talent n’a laissé que de rares traces visuelles, et surtout des témoignages écrits. Même Rachel mourut trop tôt, en 1858, pour que la photographie conserve beaucoup d’images de sa physionomie. Il appartient donc à Sarah Bernhardt d’être la première grande actrice à avoir été servie par les médias et à avoir su se servir d’eux : pour le centenaire de sa mort, le Petit Palais a donc pu réunir quelque quatre cents objets, en faisant appel à une centaine de prêteurs, puisque la Divine conserve à notre époque des admirateurs fanatiques, envoûtés par la légende que la dame sut créer autour d’elle.

Les débuts furent pourtant modestes, puisqu’elle n’est d’abord qu’une femme galante parmi tant d’autres à Paris, ainsi qu’en témoigne le « Registre des courtisanes » conservé par la préfecture de police. Poussée vers le théâtre par son protecteur le duc de Morny, elle fait un passage éclair à la Comédie Française, où son mauvais caractère lui vaut d’être renvoyée ; elle y reviendra quelques années plus tard, devenant sociétaire en 1875, pour démissionner dès 1880. Si elle fut alors la reine dans Ruy Blas et Doña Sol dans Hernani, avant d’incarner bien plus tard la Tisbé dans Angelo, tyran de Padoue, Victor Hugo n’est qu’un des grands auteurs qu’elle joua, avec Racine (Phèdre), Shakespeare (Hamlet, Macbeth) ou Musset (Lorenzaccio). Pour le reste, Sarah Bernhardt fut surtout l’égérie de dramaturges aujourd’hui bien oubliés : qui oserait encore monter une des tragédies historiques et mélodramatiques que conçut pour elle Victorien Sardou ? Si Puccini n’avait transformé La Tosca en opéra, se souviendrait-on de ce titre ? Quant à son autre auteur fétiche, Edmond Rostand, il écrivit pour elle L’Aiglon, l’uniforme blanc du duc de Reichstadt lui offrant un de ces rôles travestis qui lui étaient chers depuis le rôle de Zanetto dans Le Passant de François Coppée en 1869 : ce drame bonapartiste connaît encore des reprises de loin en loin, mais dans quel théâtre a‑t‑on pu voir depuis un siècle les autres titres bernhardtiens conçus par Rostand, La Princesse lointaine et La Samaritaine ?

En matière d’image, elle fut longtemps servie par des peintres de second plan. Même si l’heure est à la réhabilitation des artistes femmes, il faut bien reconnaître que Louise Abbéma, amie – amante ? – de Sarah Bernhardt, n’était pas toujours très inspirée, malgré toute l’admiration qu’elle avait pour son modèle. L’affiche qu’elle conçut pour la pièce La Sorcière est assez quelconque, et ses toiles ont un intérêt avant tout historique, le jeu consistant à y identifier l’actrice et la peintre parmi les personnages ne livrant pas toujours des résultats très convaincants (il paraît également assez douteux que la Japonaise dans l’atelier imaginée par Rochegrosse vers 1880 soit un portrait de l’actrice, et l’on peine vraiment à la reconnaître dans cette femme robuste que Mucha appelle « ma reine » et dont il se dit le « mauvais sujet » sur un dessin de 1898 ). Georges Clairin avait plus de panache qu’Abbéma, surtout dans ses œuvres orientalistes, mais sa grande effigie de Sarah Bernhardt, exposée en 1876, est une des pièces maîtresses de l’exposition, en tant qu’image emblématique d’une « grande horizontale ». On peut lui préférer le petit profil que peignit Bastien-Lepage, mais si la comédienne devint une icône, ce fut en grande partie grâce à Alfons Mucha dont elle favorisa la carrière en France. De ce point de vue, il est instructif de rapprocher l’affiche pour Théodora réalisée en 1884 par Orazi et Gorguet de celle que, dix ans après, le dessinateur tchèque proposa pour Gismonda : avec lui, et grâce à la manière dont il sut la flatter (la photo de Nadar qu’il utilisa pour l’affiche de Tosca montre bien qu’il doubla quasiment la longueur des jambes du modèle), Sarah Bernhardt devint un des visages de l’Art Nouveau, processus complété par l’affiche de Grasset pour Jeanne d’Arc.

Surtout, la comédienne sut elle-même façonner son image afin de se rendre inoubliable. Bien qu’elle ait très tôt été attaquée pour sa judéité, ce n’est pas l’élément antisémite qui domine les innombrables caricatures qu’elle inspira (Cappiello et André Gill produisirent les meilleures), mais plutôt l’exagération de sa maigreur, peu conforme aux canons de la beauté de l’époque : on la représente n’ayant que la peau sur les os, en fil de fer, ou en salsifis. Son visage se prêtait admirablement à la photographie. A la scène comme à la ville, elle savait s’habiller pour être remarquée : l’exposition inclut quelques-unes des tenues qu’elle porta dans Théodora (lourd manteau doré d’inspiration byzantine), dans Cléopâtre (soutien-gorge métallique de danseuse du ventre), dans Jeanne d’Arc (justaucorps comparable à ce qu’elle arborait pour Hamlet ou Lorenzaccio) ou dans Frou-frou de Meilhac et Halévy (superbe robe à tournure avec perles et broderies), ainsi que des dessins signés Charles Bétout ou Marcel Mültzer, costumiers attitrés des scènes parisiennes vers 1900, ainsi que les esquisses de somptueux décors historicisants. L’excentricité revendiquée de son ameublement fit aussi parler d’elle, à commencer par ce cordon de sonnette auquel était suspendu un singe, en passant par les divers objets macabres décorant son intérieur.

Sarah Bernhardt entretint le mythe grâce à ses mémoires (Ma Double Vie), qui s’ajoutèrent aux divers textes dont elle fut l’auteur (des drames comme Adrienne Lecouvreur ou L’Aveu, mais aussi des romans comme Petite Idole ou Joli Sosie…). Enfin, à son talent d’actrice – sans doute heureusement pour elle bien difficile à évaluer aujourd’hui, sur la base de films muets ou de quelques enregistrements tardifs, et surtout compte tenu de l’évolution du style de jeu théâtral – elle sut aussi ajouter ceux de peintre et de sculpteur. Le pinceau ne lui permit peut-être pas de grandes réussites, malgré un intéressant Autoportrait en Arlequin de 1910. Le modelage, en revanche, outre qu’il lui permettait d’arborer un pantalon blanc et une veste assortie, lui convenait fort bien, comme l’illustrent les différentes œuvres réunies dans la grande salle évoquant sa maison et son atelier : outre les bustes – de Louise Abbéma, de Félicien Sardou, de Georges Clairin et surtout de l’effigie funéraire de son grec et éphémère époux Jacques Demala, acteur nul qu’elle ne put lancer et qui succomba à une overdose, ou l’autoportrait où elle se montre en nu drapé avec palette et burin – on remarque des sculptures plus audacieuses, comme Le Fou et la mort (1877), d’autres étant connues grâce aux photographies. Dans ce domaine, ses créations les plus étonnantes sont évidemment celles sur lesquelles s’achève l’exposition, ces Algues qu’elle présenta lors de l’Exposition universelle de 1900, assemblages de plantes, poissons et coquillages ramassés sur les plages de Belle-Île, qu’elle fit mouler en plâtre puis fondre en bronze, en forme de dague ou de pur objet décoratif où l’Art Nouveau préfigure le Surréalisme.

Malgré les rumeurs, Sarah Bernhardt n’eut apparemment jamais de jambe de bois, bien qu’amputée en 1915 : elle se déplaça dès lors en chaise à porteurs et, pour les films dans lesquels elle joua, se contenta de s’appuyer à divers supports opportunément placés. Et il n’est pas interdit de se demander si l’aura dont elle jouit encore aujourd’hui ne tient pas aussi au fait qu’elle décéda avant que le cinéma parlant ait pu la capter, la préservant à jamais dans un écrin fantasmatique échappant à l’emprise d’un art trop proche du réel.

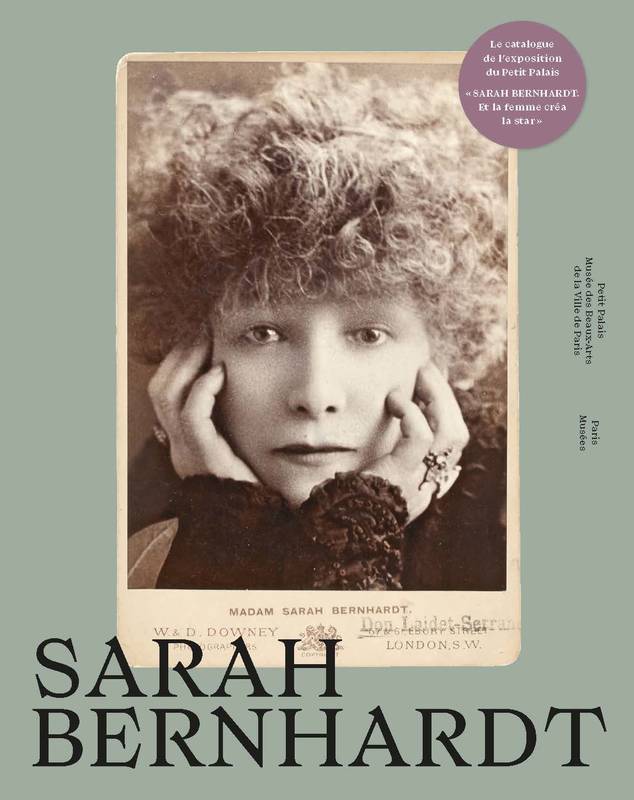

Catalogue sous la direction de Stéphanie Cantrutti et de Cécilie Champy-Vinas, 256 pages, 22 x 28 cm, 250 illustrations, éditions Paris Musées, 39 euros.