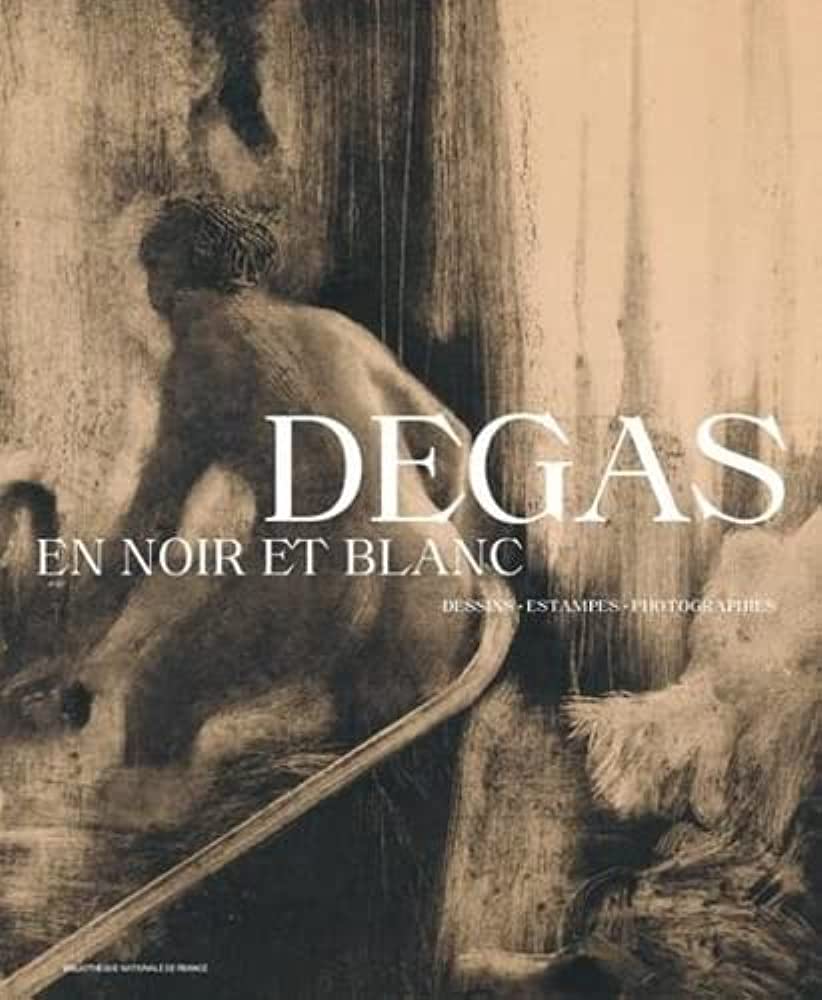

Se priver de la couleur pour une exposition consacrée à Degas, le pari peut d’abord sembler aberrant. Celui qui aura passé une bonne partie de sa vie à évoquer les mille nuances des tutus des danseuses, celui qui situait ses femmes au bain dans les décors les plus bigarrés, peut-on aussi aisément le réduire au seul noir et blanc ? Ce serait oublier qu’entre ces deux extrêmes s’étend une multitude de gris possibles, autrement dit toute une palette dont Degas ne cessa de jouer, en utilisant tous les moyens disponibles à son époque et n’hésitant pas à en inventer au besoin, par exemple en se servant de daguerréotypes comme supports pour de nouvelles images. Et encore : sans être ignoré, le dessin n’est ici présent qu’à travers quelques échantillons représentatifs, car l’exposition repose avant tout sur le fonds conservé par la BnF dans son département des estampes, autrement dit, il s’agit essentiellement d’œuvres gravées, imprimées selon les techniques les plus diverses, l’artiste ayant été un grand expérimentateur dans ce domaine. En fin de parcours, quelques photographies nous rappellent que Degas fut aussi un adepte de cet art né presque en même temps que lui. La seule collection de la BnF suffirait à offrir une exposition, mais elle est ici complétée par quelques prêts d’institutions voisines (le musée d’Orsay, le musée des arts décoratifs, le musée Picasso) ou plus lointaines, comme le Met de New York. Curieusement, la seule thématique centrale dans sa production que Degas n’aborda pas « en noir et blanc », c’est le représentation des champs de courses : les cavaliers ne sont guère présents ici que sur quelques dessins et gravures de jeunesse, sans vrai rapport avec ses nombreuses peintures et pastels de jockeys. Pour le reste, c’est toute la carrière de Degas que l’on parcourt ici à travers quelque cent soixante pièces.

Dès les autoportraits sur lesquels s’ouvre l’exposition, on mesure la maestria avec laquelle le peintre sur s’approprier un procédé auquel il venait d’être initié. En 1857, à vingt-trois ans, et alors qu’il ne pratique l’eau-forte que depuis un an, Degas interroge sa propre physionomie, dans un contre-jour savamment étudié, et décline le résultat en quatre état successif, où il module différentes nuances de gris, de l’effigie la plus claire, aux hachures légères, jusqu’à la plus consistante (troisième état), où il joue d’effets d’empâtements comme il le ferait avec un pinceau. Il progressera pourtant encore après sa rencontre avec le graveur Joseph Tourny, dont il laisse un portrait clairement inspiré par Rembrandt, alors l’un de ses modèles.

Les carnets de dessins légués à la Bibliothèque nationale en 1920 par son frère René montrent un Degas se cherchant encore : si l’on sait grâce à ses premières grandes huiles qu’il ambitionnait le titre de peintre d’histoire – plusieurs esquisses témoignent de ses recherches autour de La Fille de Jephté – on connaît moins ses premières tentatives dans la représentation de la vie moderne, comme cette scène de bal dans l’esprit d’un Constantin Guys tracée à la plume et au lavis à l’aube des années 1860. C’est l’époque où il devient aussi l’ami de Manet, dont il gravera le portrait à plusieurs reprises, sous différents angles. Comme dans Manet/Degas au Musée d’Orsay, on peut voir à la BnF les gravures que le portrait d’infante attribué à Vélasquez suscitera de la part des deux artistes : là où Manet semble s’affranchit de toute contrainte, n’hésitant pas à déformer le visage de la fillette et à simplifier son costume au maximum, Degas paraît beaucoup plus modéré, plus fidèle à l’original, non sans faire de l’enfant sage qu’il présente une sorte de parente de ses cousines les petites Bellelli.

Un peu plus loin, une comparaison du même genre tourne nettement à l’avantage d’un Degas qui, renouant avec la gravure en 1875, après avoir délaissé ce medium pendant une dizaine d’années, semble avoir trouvé sa voie personnelle. Alors que Marcellin Desboutin propose un portrait de son confrère en pied, de trois quarts, selon une formule très classique, Degas livre au contraire un portrait de Desboutin d’une puissance et d’une originalité frappantes, au cadrage inattendu. Dans ses paysages des années 1890, l’artiste rompt clairement avec tout modèle classique : pas le moindre pittoresque dans le site choisi, une ligne d’horizon très haute qui exclut presque entièrement le ciel, pour une vision alors très moderne du genre qui combine l’influence de la photographie et celle des estampes japonaises.

L’influence de l’ukiyo‑e, on la voit dans la célèbre gravure de Mary Cassatt au Louvre : après l’avoir d’abord montrée devant un sarcophage étrusque, Degas reprend les deux mêmes personnages dans un format en hauteur, non sans inverser la femme au parapluie, et décline cette nouvelle image en pas moins de vingt états successifs qui, peu à peu, la transforment radicalement. On passe ainsi d’une image presque blanc sur blanc, ignorant toute perspective (les cadres des tableaux, à l’arrière, sont représentés de face et non de biais comme ils le seront ensuite) à une scène comportant mille effets de matière et mille nuances de gris. Aux acteurs de kabuki dépeints par les artistes japonais, Degas offre une véritable réponse occidentale lorsqu’il s’attarde sur les mimiques figées des chanteuses de café-concert, comme Mlle Bécat dont une planche lithographique réunit trois monotypes, ou la fameuse « Chanson du chien », mieux connue dans sa version en couleur. Face à certaines compositions particulièrement elliptiques, où le profil de telle diseuse se réunit à un trait enserrant une surface blanche sans aucun modelé, on songe aux débuts de la bande dessinée, comme si Degas préfigurait Little Nemo in Wonderland.

Ce sens de la caricature, on le retrouve dans les stupéfiantes scènes de maison close où les chairs flasques s’entassent comme sur un étal de boucherie. Les « salons » de Toulouse-Lautrec paraissent presque guindés si on les rapproche de ces scènes sans pitié. Mais c’est bien sûr avec les nus au bain que l’art de Degas atteint des sommets, lorsque l’artiste s’attache à représenter les mille manières d’entrer dans une baignoire ou de sortir d’un tub, les contorsions qu’adoptent les corps féminins avant de se faire essuyer ou coiffer. L’exposition rapproche à juste titre un dessin de nu, préparatoire à la Scène de guerre au Moyen Age (1865), de quelques-unes de ces baigneuses en appartement dont les variantes se multiplient et se renouvellent constamment dans les dernières décennies de la carrière du peintre. On admire au passage un grand fusain sur toile appartenant au musée des arts décoratifs, où sont ébauchées deux baigneuses dans une forêt.

Après un détour par la photographie (la BnF a acquis en 2022 six albums appartenant à la famille Halévy, qui contenaient treize tirages de Degas), retour à la gravure, mais presque un siècle après la première exposition impressionniste : si Degas fut en son temps un grand collectionneur d’estampes, Picasso fut au siècle suivant un collectionneur tout aussi avide, et les scènes de bordel gravées par Degas, dont il possédait quelques exemplaires, inspirèrent en 1971 au peintre espagnol une série de gravures où Degas – en qui Picasso voyait un sosie de son propre père – apparaît comme client côtoyant les filles.

En parallèle, le musée de Louvre propose toute une série de concerts, de projections et de conférences, et inaugure notamment, du 21 juin au 20 juillet, une manifestation baptisée "Les étés du Louvre" dont la programmation pluridisciplinaire permettra de se promener dans le musée mais aussi dans le jardin des Tuileries.

Informations sur http://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/naples-a-paris/evenements-activites