Contextes

À Naples, Vassily Barkhatov a voulu proposer un spectacle impressionnant, par le décor, le développement du chœur, qui remplissait l’espace, même si au désespoir des habitués, la Chine était aux abonnés absents. Quelle Chine d’ailleurs ? Celle de Gozzi, qui ne la connaissait que par on-dit et à travers les objets importés à Venise qui remplissaient les demeures patriciennes ou celle de nos fantasmes alimentés par les romans de Van Gulik, les photos de l’impératrice Tseu-Hi (ou Cixi), ou la barbarie supposée d’une Chine qui avait terrorisé l’occident colonial qui occupait (et exploitait) le pays entre 1899 et 1901 lors de la révolte des Boxers et qui s’était terminé par la victoire des nations « alliées » (France, Russie, Royaume Uni, Etats-Unis, Japon, Italie, Autriche-Hongrie, Allemagne).

Dans tous les cas, la Chine de Turandot est une Chine de représentation mentale, un espace imaginaire qui n’a rien à voir avec le réel, c’est une Chine de contes de fées, nourrie de nos propres projections et de traditions de représentations, une Chine de l’altérité, presque une altérité absolue, comme cette histoire semble de confirmer.

Si on se réfère à Gozzi, la création en 1762 de cette « fable théatrale tragi-comique en cinq actes » est prévue pour le Teatro San Samuele, aux dimensions réduites, dans un cadre adapté au style Commedia dell’Arte que Gozzi voulait opposer au style moderne de son contemporain Goldoni.

En effet parmi les personnages de la pièce, on trouve Truffaldino, Pantalone, Tartaglia, Brighella, typiques de la tradition qui donnait au conte une couleur à la fois légère, populaire et plutôt sarcastique, et Calaf y est une sorte de coureur de jupons.

La pièce de Gozzi a une fortune importante au XIXe, à commencer par Schiller qui la traduit et la fait représenter au Hoftheater de Weimar, en la tirant vers un sérieux plus romantique, abandonnant le sarcasme et donnant du poids à un Calaf qui devient plus amoureux et moins léger.

Au début du XXe, juste avant la première guerre mondiale, Max Reinhardt propose de la pièce de Gozzi une mise en scène à Berlin en 1911 (dont Puccini d’ailleurs demandera à se faire transmettre les photos) avec la musique de la Turandot-Suite de Busoni, puis à Londres en 1913 avec une réduction de l’orchestration (non autorisée) faite par un élève de Busoni. Quant à Busoni lui-même il compose en 1917 à partir de sa Turandot-Suite sa Turandot en deux actes qu’il crée à Zurich.

La fortune de cette histoire (transmise d’ailleurs par le français François Pétis de la Croix dans un recueil d’histoire perses ou supposées telles intitulé « Les Mille et un Jours » (1710–1712) va se poursuivre surtout en Italie et en Allemagne tout au long du XIXe.

Au début du XXe, outre la révolte des Boxers entre 1899 et 1901, l’histoire de Turandot semblait illustrer cette « Loi du meurtre » citée par Mirbeau dans son roman « Le jardin des supplices » qui dénonce une sorte d’universelle loi régit toutes les sociétés quelles qu’elles soient : toutes reposent sur le meurtre. Le roman publié en 1899 se réfère à la Chine, et notamment au bagne de Canton, mais concerne la totalité des sociétés humaines fascinées par le sang et la torture. L’universel charnier de la Première guerre mondiale allait aussi durablement marquer les esprits au seuil des années 1920.

Si Turandot est une œuvre qui inspire les compositeurs, l’Orientalisme en ce début du XXe fleurit également, déjà chez Debussy, fasciné par les nouveaux sons qu’il entend venus d’Asie, les nouveaux instruments (gamelan etc…) et par l’utilisation qu’il fait (tout comme Puccini le fera) de la gamme pentatonique, mais on citera aussi pour mémoire Bartok, dont le ballet Mandarin Merveilleux inspiré d’un récit chinois suit le même iter chronologique que Turandot (achevé en en 1924 et créé en 1926). Citons encore Die Frau ohne Schatten créé à Vienne en 1919 dont le nom d’un des personnages (Barak) est emprunté à la pièce de Gozzi, et où un autre des personnages, l’esclave de Turandot Adelma, est fille d’un roi Cheicobad (qui dans Die Frau ohne Schatten, est le père de l’impératrice – le Dieu Keikobad).

D’ailleurs, Puccini était à Vienne à la première de Il Trittico le 20 octobre 1920 et eut l’occasion de voir Die Frau ohne Schatten le 21 octobre, un an après la première. Puccini était très curieux de toutes les musiques de son temps même s’il ne semble pas que l’opéra de Strauss l’ait séduit. Enfin citons l’opérette de Lehár, Die gelbe Jacke (la veste jaune) créée à Vienne en 1923 et que Puccini verra en compagnie de Lehár (c’est la première version de ce qui deviendra en 1929 Le Pays du Sourire). On voit là des sources d’inspirations communes pour des contes orientalisants qui circulent.

Soucieux de concentrer le livret proposé par Simoni et Adami et de tirer de Gozzi des lignes simples et épurées il envisagea même de réduire le drame à deux actes (la pièce de Gozzi en a cinq), mais son souci principal était de proposer une figure humanisée, d’une certaine manière l’humanisation par l’amour. « Insomma, io ritengo che Turandot sia il pezzo di teatro più normale e umano di tutte le altre produzioni del Gozzi. In fine : una Turandot attraverso il cervello moderno… ». Voilà ce que Puccini écrivait à Adami.

Et il voulait une œuvre qui ne dût rien à ce qui précédait, une œuvre complètement ex-nihilo, avec un nouveau personnage Liù, qui prit la place d’Adelma dont il était question plus haute.

Buio, poi scena ultima, grandiosa, bianca e rosa : Amore !

Voilà la dernière phrase du résumé du schéma du livret (en deux actes) qu’il désirait, qui se termine très humainement par l’explosion amoureuse, dans une version « blanche et rose » assez semblable à un final de musical par l’imaginaire qu’elle présuppose, un final dont Barkhatov à Naples et Guth à Vienne de manière complètement différente acceptent le côté « Happy end » réservant à la partie réécrite par Alfano, moins élaborée que celle écrite par Puccini, des solutions apparemment « faciles » correspondant au final de « comédie musicale » qu’on semble entendre à travers cette musique plus plate et plus bruyante, plus riche de paillettes que de diamants, mais dont la signification finale semble correspondre au souhait de Puccini. D’un côté comme de l’autre, le conte aboutit à une explosion d’amour, et d’un côté comme de l’autre commence par une histoire de couple.

La production viennoise de Turandot commence dans le silence interrompu par un tic-tac d’horloge, qui peut être vécu comme l’expression d’un temps qui avance inexorablement, mais aussi d’un temps qui reste, comme ce tic-tac de jeux radiophoniques ou télévisés qui fixent une échéance qui marquent le rapprochement de la fin. Comme pour annoncer une résolution, avant même que l’histoire ne commence.

Tout commence donc par ce silence ponctué du tic-tac de l’horloge, puis par les pas cadencés du chœur qui s’installe sur le proscenium, face au public (et au chef, c’est commode)

Alors que le chœur chez Barkhatov est partie prenante de l’action, entourant les protagonistes, il est extérieur chez Guth, sur un espace étroit au proscenium, comme une scène sous la scène, sous le plateau surélevé, sans prendre part à une action dont il reste spectateur et de laquelle il sera toujours tenue tenu éloigné. En effet, il sera soit extérieur, soit invisible, soit de passage (pour le chœur d’enfants). L’histoire racontée par Guth est une histoire intime, qui commence par la vision de hauts murs blancs d’où on distingue une ombre qui se meut vaguement pendant qu’émergeant d’une trappe sort un homme qui ne se heurte qu’à murs et portes closes mais au travers du mur du fond l’ombre portée et vaguement fantomatique prend la forme esquissée (vidéo de Rosafilm – Roland Horvath) de la femme qui va devenir obsessionnelle et dont l’image trouble tend une main, seul élément clair qu’on perçoit d’elle, à laquelle l’homme répond tendant lui aussi sa main vers elle.

Acte I

Ce prologue sans musique pose l’histoire qui ne bougera pas : une ombre protégée par un mur tend une main et un homme lui répond, quelque chose est né. Une homme et une femme.

Et aussitôt la porte s’ouvre, et timidement l’homme jette un coup d’œil et rentre, il bascule dans le monde derrière le mur (et non le miroir), comme Alice bascule au pays des merveilles, il bascule au pays de son rêve

La musique commence alors.

La cloison se lève et laisse découvrir un nouvel espace, une boite blanche, fermée par des hauts murs avec au premier acte des sièges comme dans une sorte de salle d’attente, une porte gigantesque au fond et de plus petites latéralement et un escalier correspondant avec des dessous mystérieux. Le tout monocolore, alors que l’escalier vers les dessous est tapissé d’un monde qu’on devine floral, comme un espace extérieur coloré (qu’on devine à peine) alors que l’espace de jeu est uniforme et aseptisé.

On retrouve l’homme du prologue muet, de nouveau devant une porte monumentale cette fois, et sur un des sièges, un autre personnage, raide, en position d’attente et absent.

Et tout commence à bouger et se mouvoir, où l’homme (on a compris que c’est Calaf) circule sans jamais communiquer, comme si deux mondes parallèles étaient montrés qui ne se pénétraient pas.

D’un côté un homme qui considère de manière perplexe ces mouvements, de l’autre des gens tous vêtus (costumes de Ursula Kudrna) de manière similaire (costume vert pâle, rose à la boutonnière, perruques rousses uniformes) un monde asexué, fait d’hommes, de femmes, d’enfants rangés par tailles et difficiles à distinguer. Les mouvements s’effectuent sans considération pour Calaf, sinon pour l’empêcher de se mouvoir vers autrui.

L’entrée de Timur, aveugle, qui entre par une des portes latérales conçues comme ces portes d’armoires métalliques de vestiaires, comme si une mécanique invisible le faisait surgir sur l’espace scénique, « pour jouer son rôle », comme si une mécanique invisible se mettait en place pour interférer sur Calaf (qui lui ne peut ouvrir aucune porte)

Ce ballet presque mécanique réglé par une vraie chorégraphie (les personnages qui se déplacent sont en fait des danseurs et danseuses) montre que les mouvements, les costumes, l’organisation, tout dans la manière dont se déroule le premier acte montre un système mécanique et ritualisé, organisé autour de la mort, ou mieux, pour être précis, autour de la décapitation une sorte de monde d’automates vivants… qui s’offre en spectacle à Calaf. Un système dont le seul but semble non de décapiter, mais de collectionner les têtes (bien calibrées vu la manière dont on mesure celle du Prince de Perse) dans des boites étiquetées et archivées, comme dans un Museum d’histoire naturelle. Ces boites sont rangées derrière les portes armoires latérales, mais sur ces boites sont assis aussi les membres du chœur au proscenium. Un système dont le temps n’est rythmé que par les rituels d’exécution, minutés, comme l’indique aussi horloge dont nous avons évoqué plus haut le Tic-Tac derrière le trou du souffleur. Dans ce monde, le temps est rythmé par la lame du sabre et les aiguilles de l’horloge : la mécanique du destin à rajouter dans un florilège qui fait penser de loin ou de près au Jardin des supplices de Mirbeau.

Le système montré (et démonté) par Claus Guth est peut-être espace mental de Turandot, médiatisé par un récit qui est un conte et qui permet donc toutes les licences du conte, et enfin parce qu’il est conte (et depuis Bettelheim) permet de plonger dans la psychanalyse, d’autant que le décor (la porte d’entrée au fond) rappelle la demeure de Sigmund Freud à la Berggasse 19. Guth va évidemment jouer avec tous ces niveaux, lui dont l’intérêt envers les méandres de la psychè est bien connu.

Alors les éléments qui se mettent en place dans le premier acte semblent être un ballet, une pantomime (tant à la mode au XVIIIe, à l’époque de la pièce de Gozzi) dont le but serait de dissuader Calaf d’approcher, des figures presque apotropaïques, la figure du père, mais aussi celle de Liù qui n’est pas un être de chair, mais une figure démultipliée, comme le sont les figures des officiants en perruque costume et lunettes, une figure suivie de quatre ombres portées qui la suivent, comme pour diluer son humanité et en faire une abstraction qu’on jette aussi là pour dissuader Calaf d’aller plus loin.

La figure du Prince de Perse c’est l’autre homme assis en attente d’exécution, figure de l’échec est en même temps pour Calaf comme une figure de solidarité, les seuls « humains » de cette salle où tous les autres (et même le père surgi d’une porte armoire latérale entraîné par les figurines rousses, tout comme Liù et ses ombres portées) semblent être des abstractions qu’on jette là sur son chemin, et dont on l’empêche d’approcher ou qu’on l’empêche de toucher.

Évidemment, tout cela n’a qu’un rapport particulièrement élastique au lointain au réel, comme le peuvent avoir les fantasmes et représentations mentales, les contes de fées et la Chine qu’elle soit de Gozzi et Puccini. Ce que nous dit Guth, c’est la relativité du contexte quand les enjeux sont ailleurs.

Nous avons vu l’arrivée de Calaf dans un espace où une ombre a surgi pour l’attirer, nous avons vu Calaf répondre à cet attrait, et arriver dans un monde qui est fait de remparts successifs, comme si une fois qu’il était clair (et c’est clair dès le prologue muet) que cette histoire est histoire non de Calaf vers Turandot, mais histoire à deux, une histoire de couple il fallait à la manière de Zauberflöte, traverser des épreuves pour gagner son paradis, comme Lancelot, traverser des épreuves pour gagner sa belle : Turandot comme pièce à sauvetage, à la différence que l’on n'a pas enfermé la jeune femme au fond d’un donjon, mais qu’elle s’y est enfermée elle-même pour se protéger de son propre désir, de ses propres peurs du seul homme qui saura la conquérir, c’est-à-dire l’aimer.

Alors dans cet acte focalisé sur Calaf se mettent en place une succession d‘images vertigineuses destinées à le faire renoncer, comme ces servants qui portent des têtes coupées sorties de leur boite à archive, comme la manière de rompre un potiron pour vérifier que la lame su sabre est effilée au moment où les servants du bourreau chantent

Con gli uncini e coi coltelli,

noi siam pronti a ricamar

le vostre pelli ! (avec pinces et couteaux/Nous sommes tout prêts à broder/

Vos peaux !)

ou cette valse étrange d’une Turandot fantôme qui sort de son espace (la porte gigantesque) pour entamer une danse avec un homme décapité qui fume une cigarette quand le chœur entame Perché tarda la luna (pourquoi la lune tarde à apparaître) avec cette distance évidemment ironique qui n’est pas absente du travail du Guth, et qu’on lit dans les réactions surprises et un peu affolées de Calaf, tout comme lorsque les servants lui brandissent une tête coupée et défilent tandis que la lune se lève, signal du prochain supplice. Les mimiques de Calaf, tantôt fasciné, tantôt surpris, mais pas forcément toujours effrayé sont marquantes tandis qu’émergeant des dessous apparaît le chœur d’enfants, vêtu comme des apprentis servants (même perruque, mais en short et avec des cartables comme des enfants dont le dernier brandit un avion de papier, en un défilé étrange et magnétique chantant

Là, sui monti dell’est,

la cicogna cantò.

Ma l’april non rifiorì (Là-bas, sur les monts de l’est/La cigogne a chanté,

/Mais avril n’a pas refleuri,)

Le monde se répète et se reproduit, dans un espoir de printemps.

Alors commence la seconde partie de l’acte, par le sacrifice du prince de Perse. Au départ les servants vont vers Calaf assis à côté de lui comme dans une salle d’attente, mais on leur fait voir leur erreur et ils entraînent le prince de Perse au-delà de la porte, après lui avoir fait signer une déclaration (toujours cette idée de système et d’administration, qui n’est évidemment pas sans rappeler l’administration de la mort que tout visiteur de camp de concentration découvre avec surprise et horreur).

Rituel de la mort qui est souligné par l’apparition de l’ombre de Turandot sur le mur, tendant sa main comme au début, mais une main d’où coule le sang, puis apparaît pour la première fois plus clairement le corps et le visage de la princesse qui décide Calaf , La vita, padre è qui !

Turandot ! Turandot ! Turandot ! (la vie, père, est ici, Turandot, Turandot, Turandot) alors que les ministres essaient de le dissuader et qu’on exécute le Prince de Perse dont on rapporte la tête.

Dans ce final d’acte où tous cherchent à dissuader Calaf, ce sont les fantômes qui réapparaissent, têtes et homme décapités évoquant leur amour pour elle par-delà la mort qui poussent Calaf à s’écrier, No ! No ! Io solo, l’amo ! (non ! non ! moi seul je l’aime) qui est le moteur de son appel malgré le ballet des autres, ministres, Timur, Liù à l’en détourner. Tandis que l’ombre est en permanence au mur, et le parfum, qui enveloppe les êtres et affirme une présence impalpable et à la fois palpable, a envahi l’espace. Telle que la scène est construite, l’impression est double, d’une part c’est le supplice du Prince de Perse qui définitivement déclencha la volonté de Calaf et d’autre part que seul lui est porteur de l’amour qui va donc transcender les épreuves et la mort. C’est la vision de la mort qui lui montre le chemin de vie, chemin de vie discrètement tracé sur le sol car sous la porte monumentale, il y a le même tapis que celui qui tapisse l’escalier central, le tapis fleuri de la vie…

Ainsi donc ce premier acte focalisé autour de Calaf est le produit d’une vision née d’une ombre entrevue, comme dans un conte de fées (c’est ainsi que cela semble commencer) qui se transforme en espace cauchemardesque par la vision qu’il offre à Calaf de la mécanique de mort du monde construite par Turandot, avec les pas de côté, les décalages qui sont ceux du rêve, à la fois absurde et quelquefois comique, comme ces têtes auxquels on ne peut croire (on est au théâtre) mais qui renvoient à d’autres réalités terribles qui ne furent ni dans les rêves ni dans les contes de fées, avec une princesse Turandot produit d’un imaginaire ou d’un désir fou, qui se fragilise plus elle se protège, laissant finalement apercevoir son corps, et non plus son ombre à travers un écran opaque, comme si c’était elle qui créait les conditions du piège dans lequel elle allait bientôt tomber, ou comme si le désir de Calaf ne matérialisait plus la vision de mort qui accable ce premier acte et lui faisait apercevoir au contraire l’espace de vie qui s’offre à lui par l’amour.

Acte II

Si l’acte I est celui de Calaf, l’acte II est celui de Turandot, construit autour de deux scènes, celle des ministres Ping, Pang, Pong et celle des énigmes, qui est tout le reste de l’acte. La première scène est l’un des moments les plus décalés de l’œuvre, mettant en scène les personnages de commedia dell’arte pris dans la mécanique de mort et désireux de paradis personnels, et la deuxième scène (des énigmes) étant la grande scène spectaculaire, le « momentum » qui doit tout faire basculer, le moment cinématographique du suspens et donc le centre névralgique.

Si la première scène n’est pas traitée de manière différente d’autres visions, même avec les spécificités de la vision de Guth, la seconde, celle des énigmes, est complètement différente de l’habitude, puisque de la grande scène de foule à laquelle on est habitué, on passe à « l’antre » de Turandot, dans sa chambre à coucher symbolisée par son lit, au pied duquel gisent quatre « poupées » qui l’accompagnent, une sorte de chambre d’enfant de grand enfant qui va jouer à son jeu favori, celui des énigmes sous l’œil réprobateur du papa.

La première scène, nous l’avons dit, présente les ministres Ping, Pang, Pong dans leur office habituel, et dans une sorte de pantomime qui ne s’éloigne pas des schémas habituels de cette scène, mouvements coordonnés, ensemble ou alternés, jeux chorégraphiques qu’on pourrait voir chez Zeffirelli ou autres, à cette différence qu’ils sont vêtus de l’uniforme général, costume trois pièces vert pâle, rose à la boutonnière, perruque rousse et lunettes qui fait ressembler tout ce petit monde à des fonctionnaires d’une sympathique Corée du Nord. Les trois ministres gèrent un quotidien lassant et terrible d’administrateurs de la mort, puisqu’ils rangent les boites contenant les têtes tranchées.

Et puis les choses basculent au moment de l’évocation par Ping de son « petit coin de paradis », loin de l’administration kafkaïenne qu’ils subissent et doivent faire fonctionner, avec Ho una casa nell’Honan suivi par l’intervention de Pong Ho foreste, presso Tsiang, et celle de Pang Ho un giardino presso Kiù. Moment de suspension (musicalement très marqué) que Claus Guth souligne en faisant de ces trois « automates », ces trois marionnettes, trois simples humains, qui en évoquant leurs petits coins de paradis, se débarrassent de leurs costumes, de leurs perruques, de leurs lunettes pour devenir ordinaires, de cette humanité ordinaire dont ils sont privés par la machine élaborée par Turandot. Mais ce n’est qu’un instant fugace, l’attimo fuggente, puisque après avoir évoqué une liste de décapités (Uccidi…e estingui…

Ammazza…

Addio, amore !

Addio, razza !/ Tue… et extermine…

Égorge…

Adieu amour !

Adieu race !), la réalité les rattrape quand ils entendent le début du cérémonial qui les rappelle à l’ordre et à leur service

Andiamo a goderci

l’ennesimo supplizio ! (allons nous repaître de l’enième supplice)

La scène suivante, seconde et ultime de l’acte, est celle des énigmes. On connaît la valeur des énigmes dans la mythologie, notamment à partir d’Œdipe, qui répondant à l’énigme de la Sphinge est le seul exemple dans la mythologie grecque d’un héros se débarrassant d ‘un monstre par la force de son esprit, une victoire à la Pyrrhus puisqu’on connaît la suite. Œdipe épouse Jocaste, la reine, comme libérateur de Thèbes, mais il se trouve que Jocaste est sa mère, et là, nous abordons les rivages freudiens, d’autant plus à propos que le décor rappelle par cette porte dont on voit un système de sécurité complexe la forme en grille dela porte de l’appartement de Freud à Vienne.

L’énigme cache ou prélude à un labyrinthe psychique. Ici la Sphinge, c’est Turandot qui plonge son peuple dans cette loi permanente du meurtre et plonge l’état dans une sorte de système totalitaire. En devinant les énigmes, Calaf sera en quelque sorte lui-même un libérateur, comme Œdipe. C’est pourquoi il est tant attendu.

Le décor l’expose clairement au lever de la cloison. Une porte monumentale et munie d’un système de sécurité complexe, dont on s’aperçoit qu’elle est l’autre côté du décor du premier acte, qui n’était que l’antichambre de la chambre de Turandot, une chambre où tout se passe.

Tout est dit dès la première image : Turandot est dans son lit, accroupie, songeuse, boudeuse, avec au pied des poupées dormantes et à côté une servante qui frotte le sol pour effacer une tache de sang.

Protégée par sa porte et par son lit, Turandot édicte les énigmes de son lit et fait décapiter devant elle les princes qui ont failli.

C’est une scène évidemment hautement symbolique, dans le célèbre diptyque je t’aime je te tue, Turandot a choisi je te tue, pour se protéger du « Je t’aime ».

Avec sa longue chevelure blanche, elle m’a rappelé la Loreley, cette jeune fille qui attire les marins envoûtés par son chant qui se fracassent sur les rochers. Elle est l’idéal, le rêve, l’envoûtement et le piège.

Elle se définit comme blanche, et elle est blanche comme neige, comme glace, comme la pureté intouchable d’un paysage enneigé. Mais dans sa grande chambre entourée de ses quatre poupées roses, elle est aussi complètement isolée, dans une solitude structurelle, peut-être choisie, presque une abstraction.

Alors la scène des énigmes est ritualisée avec soin par Guth. Pas de peuple, rejeté à l’extérieur, commentant sans voir, un peuple « d’ambiance ». On ne verra plus le chœur jusqu’à la fin de l’opéra, qui va être conçu comme un drame à huis-clos. On y voit quelques servants, les ministres, Calaf, un instant le chœur d’enfants qui pénètre la chambre pour en sortir. Et du même coup la scène des énigmes prend un autre sens. Elle n’est plus une scène « politique », mais une scène de famille, entre père, fille, et prétendant, tandis que les ministres sont les organisateurs vérificateurs.

Turandot est d’abord une petite fille renfrognée dans son lit, qui se protège de son drap, protégée par ses poupées, figures d’enfance (sur le mur, avant qu’il ne se lève pour laisser apparaître la chambre, est projetée une figure de jeune fille tenant une poupée dans les bras) comme si en affichant cette enfance éternelle, Turandot renforçait sa protection, on ne touche pas à une enfant, intouchable par essence.

Altoum est identifié comme le roi par le bandeau rouge décoration qui barre son costume, et son âge avancé par le fait qu’immédiatement il prend un médicament dans un verre (un viatique) et aura sans cesse un mouchoir dans la main dans lequel il crache du sang au moment où il dit

E il santo scettro ch’io stringo,

gronda di sangue ! (Et le sceptre saint que je tiens

Ruisselle de sang !). Ici, Guth, laissant un instant Turandot qui verse le sang, fait entendre qu’Altoum est en fin de vie, et cherche à assurer une succession apaisée, d’où les regards noirs portés vers sa fille qui l’en empêche et aussi vers la tache de sang au sol, trace de la décapitation précédente. Guth introduit un aspect dynastique, politique, qui sera important dans la toute dernière image de l’opéra.

Le rituel des énigmes est déjà un rituel de mort : Calaf est introduit mains liées et yeux bandés, comme un condamné à mort, le bourreau est aussi introduit et attend, assis dans un coin, et au moment des énigmes, les ministres tracent autour de « l’impétrant » un cercle de cendres noires, pendant qu’il est accroupi sur le meuble qui est aussi celui où l’on décapite. Le rite n’est pas celui des énigmes, mais d’une exécution.

Au moment des énigmes, on revêt Turandot d’une robe de plumes blanches, telle un petit oiseau blanc et pur, elle n’est plus la petite fille qui se protège dans son lit, et on libère Calaf de son bandeau.

Toute la scène des énigmes n’a pas l’aspect plus ou moins impersonnel qu’elle revêt quelquefois (Turandot en haut au loin posant ses question et Calaf au bas y répondant devant la foule) mais au contraire, Guth règle la scène comme un dialogue de plus en plus serré entre deux personnages, focalisant la lumière autour d'eux (éclairages de Olaf Freese) et In questa reggia, où Turandot raconte (confesse à Calaf) son histoire et les raisons qui la poussent à préserver sa pureté (son ancêtre violée, dont elle conserve sous son lit les ossements qu’exhibent les poupées qui l’entourent), devient une adresse à Calaf lui-même. La jeune femme se meut dans la pièce, regarde, interprète, affirme et craint tout à la fois. Même si ministres, empereur et bourreau sont là, c’est une scène d’intimité de couple à laquelle on assiste, et que Turandot va ressentir comme telle de plus en plus, jusqu’à en être terrorisée et les éclairages isolent les deux personnages rejetant tous les autres dans l’ombre. Turandot ne vit que de mort et de souvenirs de mort (elle brandit un couteau à la fin de son air) parce qu’elle voit les énigmes comme chemin inévitable vers la mort et au contraire Calaf voit dans les énigmes le chemin vers la vie, parce qu’elles sont chemin vers l’amour.

Chaque réponse positive de Calaf sera donc une surprise, qui déclenche des mouvements divers, d’un côté un des ministres dépose dans le cercle noir, à chaque fois une pierre noire, comme une pierre de lave (comme une pierre dans le jardin de Turandot…) tandis que Turandot se réfugie auprès de ses poupées dans le coin opposé de la pièce, d’abord à peu près digne (première réponse, la Speranza), puis de plus en plus angoissée (mais peut-être aussi de plus en plus tentée, et donc effrayée de la tentation). D’ailleurs, le jeu d’Asmik Grigorian par ses gestes, ses regards, ses mouvements garde toujours son ambiguité comme un jeu sur le fil du rasoir.

Pour la deuxième énigme, Turandot commence entourée (et protégée) de ses poupées dont elle se libère mais reste éloignée de Calaf (au contraire de l’énigme précédente) tandis qu’interviennent l’empereur et surtout Liù, comme figure lointaine qui passe au proscenium comme un souffle d’inspiration rappelant l’enjeu d’amour, ce qui provoque la réponse de Calaf, il sangue suivie par le retour des poupées vers le coin opposé et une agitation singulière de Turandot qui va poser la dernière énigme assise sur son lit, puis frontalement devant Calaf, comme si elle lui suggérait la réponse , Turandot, presque effrontément, avec des regards insistants et presque offerts.

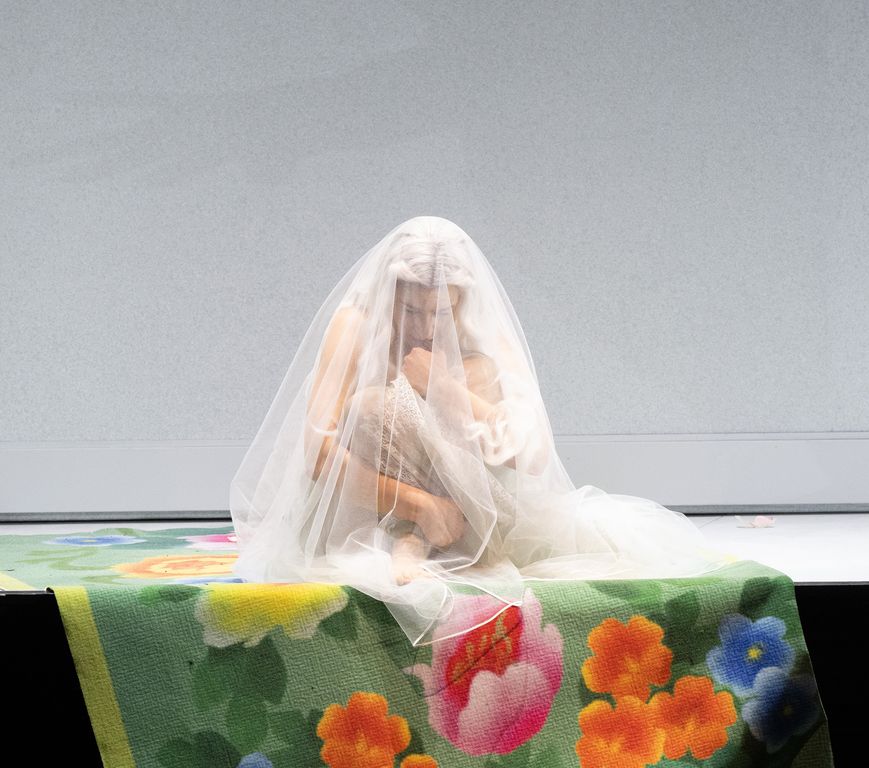

Immédiatement Turandot se réfugie au coin protégée par ses poupées, mais là, le rite prend le pas sur l’échange entre les deux, comme si ils ne s’appartenaient plus : le lit est mis au centre, on l’entoure de pétales de roses et il a désormais deux oreillers : les énigmes sont trouvées et on veut très vite passer à la consommation : Turandot recouverte du voile de la mariée (comme on la rêvait au premier acte) devient suppliante auprès de son père pour éviter d’être prise par Calaf, prise, offerte, livrée. C’est un moment d’une intensité extraordinaire dominé par le chant d’Asmik Grigorian qui jette au loin son voile et redevient l’enfant sans défense réfugiée le long du lit devenu barrière de défense en une image d’une puissance singulière.

L’acte se termine d’abord par la sortie de tous les « assistants », ne restent en scène que Turandot et Calaf, face à face, qui doivent désormais résoudre leur problème : s’aimer sans crainte, avec l’élan voulu.

Calaf sort après avoir proposé sa propre énigme (trouver son nom) et Turandot se réfugie au milieu de ses quatre poupées, comme une enfant effrayée et craintive, sans plus aucune défense.

Acte III

Nommer celui qui est aimé est toujours une question forte. Il n’y a pas d’amour sans « nomination ». Souvenons-nous de la Phèdre de Racine refusant de nommer Hippolyte en avouant à Œnone son amour

ŒNONE.

Hippolyte ? Grands Dieux !

PHÈDRE.

C’est toi qui l’as nommé.

Nommer l’amour, c’est aussi l’enjeu de Lohengrin, autre amoureux sans nom qui fait de l’absence de nom la condition de l’amour, ce qui est impossible. On voit bien qu’on touche là à un enjeu qui dépasse l’énigme. Il ne s’agit pas de trouver le nom, mais nommer c’est connaître, parce que Calaf sait que savoir nommer qui on aime c’est la condition de l’amour. Et d’ailleurs, ne nous y trompons pas, la dernière énigme soumise à Calaf a pour réponse Turandot, et si nommer Turandot c’est l’aimer, proposer Turandot comme réponse à une énigme qui risque d’envoyer à la mort, c’est aussi vérifier l’existence de l’amour qui prémunit de la mort.

En fait Calaf proposant à Turandot de deviner son nom répond aussi en miroir à la dernière énigme. Une manière pour lui de tester la force de l’amour.

C’est pourquoi le troisième acte commence par une vision bouleversée de l’espace, où Turandot au proscenium est dans son lit protégée de ses poupées, avec un sommeil agité (alors qu’elle vient d’ordonner à tous de ne pas dormir) et entourée aussi de cet étrange tapis/tapisserie de fleurs, sorte de chemin de vie un peu déglingué, de rêve de pureté sans taches.

L’espace sera donc celui de la salle, où tout est abattu, lustre, chaises, armoires, comme si le bel ordonnancement mortifère des actes précédents avait laissé place au désarroi et à l’affolement et celui du proscenium, avec toutes ces boites désormais inutile vision de la défaite ultime de la princesse. Cette première image est image de faiblesse, prémonitoire.

L’acte va se jouer entre les deux espaces, celui du proscenium qui serait celui de l’humanité et des drames, celui des individus, et celui de la salle, au-dessus, qui est celui de l’état, détruit et hagard, qui chercher désespérément à se survivre, comme le montrent les trois ministres cherchant à corrompre Calaf par les richesses, le pouvoir et les femmes (avec l’ironie de Guth donnant aux « femmes » la silhouette de Turandot.)

L’arrivée de Turandot vêtue d’un jupon translucide, marque un des moments forts de l’acte : la scène de la mort de Liù, amenée avec Timur qui prend sur elle de confesser qu’elle sait le nom (c’est en quelque sorte normal, elle l’aime… comme nous l'avons précédemment évoqué), pour détourner l’attention et prendre sur elle toute la souffrance et le sacrifice d’amour.

Elle devient une sorte de contraire de Turandot, avec ses cheveux noirs et longs (décoiffés) sa robe noire et déchirée, tandis que Turandot avec sa longue chevelure blanche et toute vêtue de blanc la prend en étau entre ses jambes, Liù au proscenium et Turandot assise sur le bord, dans une scène à la violence assez marquée où elle tire sur sa chevelure et essaie de la lui couper. Une vision dans laquelle l'amour affirmé de Liù pour Calaf se matérialise devant Turandot, prise dans un piège où elle tente d'éliminer ce que Liù représente et surtout ce qu'elle vit elle-même et qui lui est insupportable.

Toute la suite de l’acte est construite sur l'acceptation progressive de l’amour par Turandot depuis le moment où elle interroge Liù sur ce qui lui donne la force de surmonter la douleur L'’autre répond l’amour. Alors,Turandot descend au proscenium entendre très attentivement (et pas incrédule) le monologue de Liù Tanto amore, segreto e inconfessato, qui représente pour Turandot le pire danger (auquel sans doute elle a déjà succombé tout en essayant encore de s’en protéger), pour lequel elle appelle le bourreau pour en finir avec Liù, mais duquel elle se protège en reprenant dans son lit la position enfantine de l’acte II, protégée sous son drap et entourée des poupées. Liù animée d’une force qui la libère du bourreau et du ministre entame Tu che di gel sei cinta dans une sorte de dialogue implicite entre les deux femmes, qui laisse Turandot à la fois songeuse et effrayée quand Liù se tue

Suit une scène de funérailles ritualisée (pétales de fleurs), sorte de marche funèbre où l’on porte le cadavre de l’héroïne qui n’est pas sans évoquer la mort d’un autre héros, Siegfried : le mort qui révèle le vrai. Mais c'est aussi une manière ritualisée de dire adieu à la musique de Puccini dont ce sont les derniers accords.

Guth, fort opportunément et intelligemment, fait alors tomber la cloison qui sépare la salle, l’espace du rituel, de l’état, de celui du proscenium, l’espace des individus. C’est en même temps baisser le rideau sur la musique de Puccini avant d’entamer après un court silence celle d’Alfano qui est le duo que Puccini aurait voulu son duo de Tristan und Isolde.

Dans ce duo, Turandot qui a conscience d’être prise par l’amour et qui va chercher encore à s’en protéger, est raidie dans son lit avec ses poupées, mais Calaf descend à son niveau, arrache son drap protecteur, et lui donne le baiser fondateur prévu par Puccini que les poupées essaient d’empêcher en un mouvement d’arrachement inutile. Guth construit cela comme un viol, Calaf arrache le drap et la jeune femme est toute recroquevillée attendant la violence de la possession.

Et ensuite, l’effet du baiser, qui est l’effet délicieux de l’amour pénètre en elle (comme paealysée sur les marches de l’escalier) et commence alors le duo de la révélation de l’amour. Le moment où bascule. L’histoire d'amour est toujours celle un l’aveu (chez Phèdre c’est le début de la fin, parce que dans la tragédie, la parole est mortelle, mais pas dans les comédies et notamment chez Marivaux : le moment de l'aveu est celui où toute frontière s’abaisse, où l’expression de la vérité sans faux semblants ouvre l’avenir). C’est bien le cas ici et c’est ce que comprend Calaf. À partir du moment où Turandot avoue aimer et avoir aimé Calaf dès qu’il est apparu, rien ne s’oppose à ce qu’il se nomme : il y a amour, il peut y avoir nom et même si le livret réserve encore quelques moments dilatoires, tout est dit et il n’y a plus ni suspense, ni doute. Résolution.

Le rideau peut se relever sur la salle dont le sol n est couvert du tapis de fleurs qui couvrait l’escalier au premier acte, qui marquait l’entrée de sa chambre au deuxième acte, et qui pendait au troisième sur le proscenium, devant lequel Liù s’est tuée et sur lequel recouverte de son voile et se bouchant les oreilles, Turandot a reçu le nom de l’aimé. Le tapis de fleurs (une sorte de tapisserie fleurie aux couleurs pour le moins excessives) qui couvre désormais toute la salle est donc l’évocation de cet autre monde, de ce monde nouveau ou tout predn des couleurs.

La fin est construite par Claus Guth comme un moment (qui lui a été reproché) plutôt artificiel et un peu ronflant (un peu comme chez Barhaktov d’ailleurs) qui tranche avec la finesse de certains moments qui ont précédé, mais Claus Guth est trop intelligent pour ne pas l’avoir voulu, d’autant que ce moment n’est pas musicalement l’un des plus réussis de l’œuvre ni même des musiques d’Alfano.

Il construit donc l’entrée de l’Empereur, toujours pris de sa toux, et de tout ce petit monde, avec cette fois-ci le retour du chœur au proscenium au moment où le couple, allongé sur son tapis de fleurs est en train de vivre enfin une sorte d’intimité bucolique tandis que les poupées s’écroulent au proscenium (Turandot n'en a plus besoin), et la scène est sentie comme un coitus interruptus.

Tout l’Etat est là et on sépare le couple qui devient le couple « officiel » héritier, la princesse et le prince revêtus chacun du ruban royal officiel, comme la fin du conte de fées où la princesse épouse le prince charmant. Photo officielle de famille royale… le but dynastique de l’empereur que nous avions évoqué au deuxième acte est atteint

Mais non, Turandot jette son ruban royal, et enlève celui de Calaf qu’elle entraîne à l’extérieur, dans un final à la Eva et Walther refusant le monde fossilisé des Meistersinger petite facilité aussi d’un final de Musical où l’amour seul triomphe sur toute autre considération. Facilité légère, souriante et ironique d’un Claus Guth qui réserve toujours des surprises de dernière seconde.

Les aspects musicaux

La direction musicale

On connaît depuis Madama Butterfly, le souci de Puccini de s’informer avec précision des coutumes et des habitudes exotiques pour ne pas faire de contresens dans sa manière de représenter un monde totalement extérieur à notre univers.

Pour Turandot, il voulait utiliser la tradition musicale chinoise non seulement en étendant la gamme instrumentale, parce qu’il était curieux de création de nouveaux sons ou de nouvelles musiques, mais aussi en utilisant des mélodies chinoises connues qu’il pouvait reprendre, c’est ainsi par exemple qu’il a repris l’air populaire » Fleur de jasmin » (qu’on entend par le chœur des enfants, puis repris comme thème de Turandot) ou des extraits de l’hymne à Confucius en travaillant sur la gamme pentatonique à l’instar d’un Bartok ou d’un Debussy.

Le deuxième caractère de cette musique est marqué par le souci de revenir à une sorte de « Grand-Opéra », un genre que Puccini a effleuré avec La Fanciulla del West, mais qui n’a pas été le caractère de la plupart de ses œuvres. Par ailleurs parler de Grand-Opéra est peut-être une licence de langage, le genre étant tellement marqué par le milieu du XIXe, il serait peut-être plus judicieux de parler d’opéra à grand spectacle, et Puccini a été très soucieux de marquer les esprits par un grand spectacle, avec des didascalies très précises, et une volonté de pittoresque qui ne se voulait ni anecdotique, ni clinquant, mais plutôt fidèle à une certaine image d’une Chine désormais connue aussi bien par les photographies que le cinéma. Aussi des réalisations comme « Turandot dans la cité interdite » mise en scène de Zhang Yimou (et direction Zubin Mehta) en 1998, au-delà de leur aspect commercial peut correspondre à une vision qu’en avait Puccini, ainsi que diverses réalisations de Zeffirelli, notamment pour Vérone encore récemment (et d’ailleurs dirigée par Marco Armiliato) et à la Scala avec Lorin Maazel.

Il ne s’agit pas de gloser sur le regard intimiste du Guth et celui sans doute différent souhaité par Puccini (car sic transit…), mais de souligner une réalisation musicale à la respiration large, spectaculaire, complexe à laquelle les grands spécialistes de Puccini (Karajan, Mehta, Maazel notamment) ont laissé leur marque. On pouvait donc comprendre que Franz Welser-Möst qui avait dirigé à l’Opéra de Vienne il y a quelques années une belle Fanciulla del West (avec Kaufmann et Stemme) fût désireux de compléter sa vision d’un Puccini-spectacle par Turandot, considéré l’opéra le plus complexe du compositeur (même si Fanciulla n’est pas si simple, loin de là). Welser-Möst empêché, c’est Marco Armiliato qui a été appelé, bien connu à Vienne comme un chef de qualité mais plus pour des reprises que pour des nouvelles productions.

Armiliato est un habitué de la partition qu’il dirige « à l’italienne » comme on dit, c’est-à-dire de mémoire, et il faut reconnaître que le travail effectué à Vienne sort nettement d’une routine, même de luxe. Armiliato a su rendre transparente une partition complexe, sans doute la plus élaborée du compositeur, où Puccini a accordé à la couleur une importance notable, mais aussi à la diversité instrumentale, avec abondance de percussions, abondance de cuivres, qu’Armiliato n’assène jamais, et où il ne fait que moduler au service des voix. En chef d’opéra consommé, il ménage, il soutient, il fait respirer. Il en résulte une des plus belles exécutions récentes du chef d’œuvre de Puccini (dans cette salle j’avais jadis écouté Maazel, sans doute le plus grand Puccinien de la fin du XXe, avec Marton, Carreras, Ricciarelli et l’Altoum du vétéran Waldemar Kmentt) accompagné par un orchestre particulièrement engagé. L’Orchestre de la Wiener Staatsoper qui n’a pas chaque soir la fougue et le sérieux qu’on attendrait de celui qui se transforme de temps à autres en Wiener Philharmoniker à quelques encablures de là, a ce soir le son l’éclat, la transparence et surtout la ligne voulue, il faut entendre comment il fait entendre des sons allégés et séraphiques (passage du chœur d’enfants, phénoménal), mais aussi comment jamais il n’appuie fortement, rendant la partition aérienne, subtile, en faisant entendre tous les détails les plus discrets. Ainsi rarement a‑t‑on entendu une différence aussi marquée avec la partie écrite par Franco Alfano. Il ne la joue pas moins bien ou plus négligemment, mais justement, avec le même engagement et la même qualité, si bien qu’on entend clairement la moindre épaisseur, la ligne mélodique moins élaborée, l’artisanat de la composition et non pas le génie.

Il y a visiblement une forte entente entre le chef et son orchestre, qui montre la qualité et le raffinement du travail mené ensemble, et qui montre surtout que lorsque la fosse à Vienne est réveillée, elle a peu de rivales.

On peut dire la même chose du chœur dirigé par Thomas Lang, très favorisé au premier acte parce qu’installé au proscenium, assis face au chef, comme pour un oratorio, et beaucoup moins ensuite, parce qu’invisible et dissimulé par un choix de mise en scène qui privilégie l’intime et la confrontation des individus. Il reste qu’il montre puissance, précision, et un vrai soin dans le phrasé.

Il faut citer aussi l’excellence du chœur d’enfants de l’Opernschule der Wiener Staatsoper (direction du chœur Johannes Mertl) dont l’apparition est l’un des moments forts de la production.

Les voix

L’importance du système de répertoire à Vienne oblige à une troupe plus étoffée qu’ailleurs, avec des voix qui puissent éventuellement remplacer au pied levé les chanteurs invités empêchés, ou assurer des rôles principaux ou importants. Alors peut-être les rôles dits de complément sont-ils plus anonymes ou moins idiomatiques que ceux entendus à Naples il y a quelques semaines, choisis ad-hoc, mais il reste qu’ils composent tous un ensemble homogène et sans reproche.

C’est le cas du Mandarin d’Attila Mokus, un rôle réduit mais immédiatement exposé parce qu’il ouvre l’opéra (Popolo di Pechino…), voix forte, bien projetée et phrasé sans problème.

L’Altoum de Jörg Schneider n’a évidemment pas la force émotive de Nicola Martinucci à Naples, mais son timbre clair est très affirmé et son personnage d’Empereur humaniste et exténué des horreurs kafkaïennes provoquées par sa fille est particulièrement bien rendu.

De même le Timur de Dan Paul Dumitrescu, lui aussi membre de la troupe comme le précédent, a un timbre chaud, qui sait épouser le personnage de vieillard aveugle voulu (très différent de celui de Alexander Tsymbalyuk à Naples, plus vigoureux et plus jeune), il chante avec beaucoup d’humanité, une belle couleur dramatique dans la voix, aussi bien au premier qu’au troisième acte à la mort de Liù avec une très bonne projection.

Les trois ministres Ping, Pang et Pong sont aussi particulièrement bien réglés par la mise en scène, dans une mise en scène aussi mécaniste, ces trois personnages souvent vécus comme une sorte de machine unique à trois têtes s’insèrent parfaitement dans une mise en scène où ils sont à la fois des machines et des individus. Les voix deux ténors et une basse) s’harmonisent bien ensemble, ainsi que des physiques dominés par la basse Martin Hässler, membre de la troupe, au physique longiligne, face à Hiroshi Amako, jeune ténor lui aussi membre de la troupe et auparavant du Studio. On connaît mieux Norbert Ernst, ténor de caractère qui fut Loge dans le Ring de Castorf à Bayreuth. Aussi bien par l’aisance scénique que par l’harmonisation des voix chantant ensemble ou en alternance, avec un sens du rythme et du tempo accompli, ils forment un trio vraiment irréprochable au niveau scénique (ils réussissent à être émouvants et apparaître enfin humains au début du deuxième acte) et pour le style vocal, l’ironie, la couleur et les accents.

Liù c’est Kristina Mkhytaryan. C’est une Liù un peu particulière dans cette mise en scène au sens où Claus Guth veut y voir plus une figure qu’un personnage (c’est ainsi qu’elle est toujours accompagnée de quatre Liù qui sont autant de doubles, comme les poupées qui accompagnent Turandot). Alors, le chant impeccable, très contrôlé techniquement, à la ligne de souffle particulièrement tenue et maîtrisée, mais un peu froid convient à ce type de personnage. Évidemment, Rosa Feola était à Naples plus vibrante, plus émouvante, mais le personnage dont on voyait se répéter le suicide à l’écran n’avait pas du tout la même valence. Ici, elle est une officiante, au service de Timur et de Calaf, et son chant est parfait mais distancié. Bien sûr, la musique de Puccini est déchirante, mais dans le cadre de ce spectacle, elle reste une Liù retenue (et son habit noir, sa coiffure impeccablement soignée le confirment) et un tantinet lointaine aux côtés des « maîtres ». Et son chant parfaitement lisse et sans aspérité le confirme, c’est une Liù parfaite, mais sans l’humanité qui fait la plupart du temps le personnage ; c’est net au troisième acte, où décoiffée, lacérée, on pourrait penser que son chant va un peu se libérer, mais il reste aussi impeccable et ordonné que sa coiffure était impeccable aux actes précédents. Elle n’a pas libéré ses tripes et c’est dommage, parce que du point de vue strictement technique il n’y a rien reprocher.

Jonas Kaufmann aborde en scène Calaf pour la première fois après l’avoir enregistré aux côtés de Sondra Radvanovsky avec Antonio Pappano. Sa voix de ténor au timbre sombre, qui n’a rien de l’éclat de grands Calaf comme Pavarotti ou Carreras, voire de Martinucci convient ici au personnage voulu par la mise en scène. C’est un Calaf dévoré d’amour qui « souffre » (« Io soffro, padre, soffro ! » S’écrit-il au premier acte) et qui n’a rien de lumineux, et un Calaf qui vient des profondeurs comme le mime la mise en scène dès le prologue muet en le faisant émerger d’une trappe.

Trois éléments frappent dans son interprétation.

Il y aura même aujourd’hui, des Calaf plus puissants, plus à l’aise avec les exigences de la partition, mais aucun des Calaf du jour n’arrive à chanter d’abord avec ce sens du phrasé et des accents, avec cette manière unique de dire le texte, de marquer les mots (si clairs, si audibles). La voix n’a certes plus la jeunesse ni l’allant lumineux qu’on a pu lui connaître dans d’autres rôles, elle est un peu plus mate, mais elle garde sa fascination parce qu’elle est d’abord expression, d’abord jeu sur l’émission, les mezze-voci, les sous qui s’adoucissent à se perdre et qui sont uniques et bouleversants. Son non piangere Liù est déjà un miracle de retenue et d’expression d’une profonde humanité. Son Nessun dorma devient méditation puis certitude intérieure, un « dit la force de l’amour » complètement vécu, incarné, qui rend le moment impressionnant parce qu’il sait jouer aussi des fragilités vocales. Nul mieux que lui connaît ses possibilités et ses limites, qu’il utilise au service exclusif de l’expression, comme la manière dont il module ses vincerò.

Il donne ainsi au personnage une présence unique grâce à un charisme scénique et vocal qui emplit la scène : il faut le voir au premier acte entre hésitations, peurs et certitudes, regards dans le vague et en même temps esprit de décision, il fait voir sa démarche tantôt hésitante, tantôt décidée, il faut voir aussi les esquisses de gestes, avec le Prince de Perse, les regards vers Timur. Dans cet acte dont il est le centre, il est souvent fascinant parce qu’il est loin du Calaf sûr de lui et dominateur, il ne défie pas, il est porté par une certitude intérieure, comme par une foi. Et c’est fascinant.

Tout aussi fascinant le chant plus héroïque et impersonnel du deuxième acte, avec ses moments incroyables de douceur, comme la manière ineffable dont il chante à Turandot paralysée d’effroi

dimmi il mio nome,

prima dell’alba !

E all’alba morirò ! (dis-moi mon nom avant l’aube et à l’aube je mourrai) qui est chanté avec la douceur et la subtilité d’une caresse d’amour, une manière de chanter qui dément ce qu’il dit, parce qu’il sait bien que disant son nom, l’amour fleurira…

Enfin au contraire il affiche un engagement total du troisième, héroïque et déchirant, face à Liù puis Turandot. Jonas Kaufmann nous montre qu’un grand Calaf, c’est-à-dire un Calaf qui chante et vit, qui expose son humanité, et ses déchirures, change complètement la physionomie d’une représentation. Il y a des Calaf doués de bien plus de volume et de voix qui ne font rien passer. Et ce Calaf là transmet tant de nuances, tant de vie, tant de force qu’on en reste assez stupéfait.

Face à lui Asmik Grigorian abordait le rôle pour la première fois, ex nihilo. Après avoir été Salomé et Lady Macbeth dans l’année, autres prises de rôles, qui permettent de constater cette incroyable plasticité de la chanteuse qui se glisse dans chaque profil de personnage dans lequel elle puise une force expressive inouïe, inconnue.

Deux semaines auparavant, nous avions face à nous une Turandot à l’opposé, Sondra Radvanovsky, elle aussi loin des gosiers d’acier auxquels on confie le rôle le plus souvent. Mais elle avait l’humanité de la chanteuse belcantiste, qui allait chercher dans sa technique de chant cette humanité que désirait tant Puccini. Et elle était stupéfiante.

Avec Asmik Grigorian, on ne sent pas la même culture, mais une vraie modernité créative. Grigorian est une créatrice originale qui puise d’abord dans une force d’incarnation la force et l’expression du chant. Lors de sa Salomé à Hambourg, nous avions évoqué l’élargissement d’une voix qui lui permettait de mettre les notes qu’il fallait à la vie qu’elle voulait exprimer. Elle fait partie de ces artistes qui ne sont pas d’abord des voix impeccables, mais des gestes, des mouvements, des attitudes, ou un engagement total qui emportent et le corps et la voix dans une aventure nouvelle. Asmik Grigorian est portée par une vision : elle n’aurait pu peut-être pu chanter de la même manière dans la vision de Barkhatov à Naples, ici le chant est indissociable de la vision du personnage, de sa construction. Il y a dans cette Turandot non pas the iron woman (impossible d’imaginer une Nina Stemme ou une Birgit Nilsson dans ce rôle de jeune femme aussi fragile qu’une poupée de cellulose), mais ici, la fragilité de la jeune femme sur son lit protecteur, avec des « poupées » à son pied renvoie par l’image au thème de l’enfance, de l’enfance exposée et angoissée qui pour se protéger du monde, préfère lui appliquer la loi du meurtre.

Après avoir entraperçu cette ombre portée au premier acte, cette vision presque enfantine qui frappe va déterminer ensuite le rapport qu’on va avoir à la manière dont elle chante, avec cette voix incroyablement sûre et dont on perçoit aussi la limite, sinon la fragilité parce qu’à l’instar de Kaufmann, elle réussit à traduire dans son redoutable in questa regia par son seul jeu, par des gestes esquissés et contradictoires quelque chose de sa fragilité. Ce jeu entre montruosité enfantine et fragilité angoissée, elle réussit à la traduire par le chant, qui explose de désespoir quand elle refuse à la fin d’être livrée au « prince inconnu » qui pourtant a l’a « gagnée » au jeu des épreuves, comme un jouet humain désormais sans défense, comme une enfant qui supplie son papa qui la gronde. Elle réussit à faire de In questa reggia (un monologue où on a l’habitude de tester l’acier d’une voix) un monologue sensible et lyrique, alternant fragilités et certitudes, jouant sur la couleur, avec une incroyable homogénéité vocale. On a rarement entendu une Turandot pareille qui chante toutes les notes les plus redoutables en emportant le personnage ailleurs, au pays des jeunes filles vibrantes, et non des gosiers en armure, si bien qu'on ne se concentre pas sur la performance vocale mais sur l'incarnation.

Il faut voir son jeu au troisième acte avec Liù qu’elle essaie presque d’étouffer avec ses jambes pour l’empêcher d’exprimer ce qu’elle-même elle ressent et qu’elle s’interdit parce qu’elle en est terrorisée. Tout sur son visage changeant exprime ces contradictions, que le chant prolonge. Chez Grigorian, le chant procède d’une intériorisation du jeu telle qu’il impose une expression, des accents qu’il n’est pas sûr qu’elle trouverait si elle n’était pas guidée par des grands de la mise en scène. Elle est l’une de celles qui ne s’expriment pleinement qu’à travers une lecture spécifique, construite autour de son personnage : elle n’est immense que si elle est vraiment « mise en scène » par des metteurs en scène qui en perçoivent les incroyables possibilités qui la poussent à sortir de toutes les zones de confort et surtout qui lui créent un contexte de jeu et de chant. Quo non ascendat ? [1]

La production a été enregistré et diffusé par par la télévision autrichienne ORF2, cherchez-la, elle en vaut vraiment la peine

Un seconde série de représentations est prévue cette saison les 1, 4, 7, 10 juin 2024, direction Axel kober, avec Fabio Sartori en Calaf et le reste de la distribution sans changement. Consulter le site :

https://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/992495342-turandot/

[1] Jusqu’où ne montera-t-elle pas ? (Librement emprunté à la devise de Fouquet à Vaux le Vicomte : jusqu’où ne monterai-je pas : quo non ascendam ?)