On écoutera avec intérêt la conversation entre Vladimir Jurowski et Barrie Kosky interrogés par le dramaturge Christopher Warmuth autour de cette production (en anglais avec sous-titres anglais).

Vidéo du spectacle sur Arte Concert :

https://www.arte.tv/fr/videos/114703–001‑A/johann-strauss-la-chauve-souris/

(disponible jusqu’au 30 mars 2024)

La série de représentations affiche complet à Munich et montre un rapport à l’opérette complètement différent des deux côtés du Rhin. En France, le genre est mort, par négligence, par incompréhension, par snobisme aussi. On lui préfère aujourd’hui le Musical . Bien sûr, on affiche encore fréquemment quelques Offenbach, une Veuve Joyeuse par ci par là, mais sans qu’il y ait vraiment une culture de l’opérette qui ait été cultivée, sinon par un Laurent Pelly, le seul metteur en scène qui ait durablement marqué dans ses réalisations d’Offenbach.

Pourtant, les racines de l’opérette, on les trouve en France, dans tous les spectacles musicaux qui au XVIIIe contournent le privilège royal qui protège l’Opéra (l’Académie Royale de Musique), notamment autour de la Foire et qui aboutissent à la création en 1764 de l’Opéra-Comique, genre hybride qui mélange musique et dialogues et qui va faire florès notamment sous la Révolution et au XIXe.

L’opérette (petit opéra au sens propre), va naître dans la deuxième partie du XIXe, et exploser en France d’abord avec Orphée aux Enfers d’Offenbach et rapidement s’exporter pour devenir un genre très populaire dans la deuxième moitié du XIXe et jusqu’à la première moitié du XXe dans l’Europe entière : l’opérette est un genre typiquement européen. Genre léger et satirique qui s’oppose à l’opéra, genre sérieux, il se développe d’abord à Paris, puis à Vienne (en écho ? en rivalité ?), c’est un genre où presque tout est permis, un moment de libération.

Grossièrement on trouve trois pôles à l’opérette, Paris, Vienne, et un peu plus tard Berlin.

Il est de tradition en Allemagne que les opérettes les plus populaires soient chantées aussi par des chanteurs d’opéra et que les théâtres d’opéra accueillent quelquefois des opérettes, et notamment Die Fledermaus, au moment des fêtes, dans la mesure où Die Fledermaus se passe un soir de réveillon (le livret s’appuie sur la pièce « Le Réveillon » de Meilhac et Halévy). Ainsi l’Opéra de Vienne et bien d’autres salles affichent aussi pour les fêtes Die Fledermaus.

L’Opérette est un genre libre, échevelé, un peu fou, souvent border line, qui plonge dans la culture musicale et théâtrale d’Europe, c’est un genre qui va peu s’exporter aux Etats-Unis, où va se créer quelque chose de différent, le Musical, et où les opérettes importées d’Europe vont passer au laminoir de la platitude (l’Auberge du Cheval Blanc en est un exemple). Car l’opérette n’est ni bien-pensante, ni conformiste, ni morale. Die Fledermaus en est un pur exemple où aucun des personnages n’est recommandable et n’est ce qu’il paraît être.

La plupart des opérettes les plus fameuses, d’Offenbach ou de Strauss, sont des œuvres musicalement très élaborées. On n’oubliera pas qu’Offenbach était appelé « Le petit Mozart des Champs Élysées », mais les deux ont aussi beaucoup étudié le comique rossinien, dont l’influence est largement identifiable chez Offenbach, mais aussi chez Strauss (voir justement le premier acte de Fledermaus. Il ne faut jamais oublier que Rossini qui vivait à Paris a aussi passé plusieurs années à Vienne, et que son influence dans la première moitié du XIXe est énorme, partout. )

La difficulté de la réussite d’une opérette comme Fledermaus tient d’abord à tenir l’ensemble et garantir une homogénéité entre dialogues, chant, danses, avec une fluidité telle qu’on ne puisse pas sentir de cassure dans les passages de l’un à l’autre, avec une sorte de naturel garanti qui tienne le spectateur toujours en haleine, malgré les possibilités d’improvisations et de variations nombreuses selon les interprètes et quelquefois les lieux. Cette mécanique d’horlogerie est ce que Jurowski et Kosky appellent, par référence à Wagner, Gesamtkunstwerk, au sens où doivent tenir ensemble non seulement musique, chant et mise en scène, mais aussi dialogues et danses dans un rythme serré qui n’est pas sans rappeler une mécanique à la Feydeau. En conséquence, la réussite absolue d’un spectacle d’opérette est beaucoup moins assurée que celle d’un opéra. À Munich, la production Leander Haußmann fut un échec plus cruel que bien des échecs d’opéra. La sensibilité et la fragilité de l’opérette peut tenir à un chanteur, à une direction qui n’est pas à la hauteur ou à une mise en scène ratée et le maillon faible rejaillit sur l’ensemble du produit, ce qui n’est pas toujours le cas à l’opéra.

Dernier détail qui a son importance vu l’histoire des deux derniers siècles et ce que nous traversons aujourd’hui, les compositeurs des grandes opérettes furent le plus souvent juifs, Offenbach, Johann Strauß, Oscar Straus, et les compositeurs Berlinois comme Paul Abraham. Ne voyez aucun hasard à ce que le décor du premier acte de la production Kosky de Munich que nous relatons soit pour partie celui de la Judenplatz (Place des juifs) dans le centre historique de Vienne. C’est évidemment voulu.

Deuxième élément de contexte qui n’est pas indifférent : c’est évidemment à Vienne qu’a été créée Die Fledermaus (au Theater an der Wien), et c’est évidemment une opérette viennoise dans son âme et ses manifestations, mais le dernier quart du XXe siècle a déplacé l’intérêt de Vienne à Munich au sens où en 1974, pour le centenaire de l’œuvre, Otto Schenk a proposé une production emblématique dirigée par Carlos Kleiber devenue une sorte de signature de la Bayerische Staatsoper, à l’instar du Rosenkavalier, fait avec la même équipe.

Même si Otto Schenk en a refait une mise en scène à Vienne en 1979, toujours au répertoire (on la joue en ce moment), la paire Schenk-Kleiber reste la marque ineffaçable de la Bayerische Staatsoper qui a pris la place de référence en cette matière jusqu’à 1997, date de la production malheureuse dont nous avons parlé plus haut.

Carlos Kleiber reste le chef le plus emblématique pour ces deux œuvres, dans des productions Otto Schenk, qui toutes deux ont Vienne comme contexte, même si Richard Strauss est bavarois. En somme Vienne n’était plus à Vienne, elle était à Munich.

C’est dire l’enjeu que représente pour la Bayerische Staatsoper une production nouvelle de Fledermaus, où s’engage le GMD de l’Opéra de Munich, Vladimir Jurowski, qui même s’il a déjà dirigé Fledermaus à Glyndebourne, est plus connu pour d’autres répertoires quelquefois considérés comme plus âpres.

Il sait bien qu’il a besoin de continuer d’imprimer sa marque dans ce théâtre où il est encore neuf. Et l’appel à Barrie Kosky, à qui on doit à Berlin l’éclatante renaissance de l’opérette berlinoise, un des phénomènes les plus étonnants des dix dernières années, est aussi un enjeu essentiel, dans la mesure où Barrie Kosky ne s’est jamais attaqué à Fledermaus, et où Fledermaus est sans conteste en pays germanique la reine des opérettes.

Un échec sur un tel projet serait un très gros risque pour l’équipe en place tant Fledermaus est emblématique de l’histoire des dernières décennies munichoises. Car l’enjeu est à la fois la réussite du spectacle, et son installation dans la durée où il va être repris sans doute chaque année pour les fêtes. Il faut que ce soit une production facile à reprendre, car à Munich (comme à Vienne) une production de Fledermaus dure des décennies. Même la production lamentable de Haußmann est restée 25 ans au répertoire, ne créant que la nostalgie de Kleiber-Schenk comme inaccessible idéal.

Ainsi donc désormais les deux productions mythiques maison d’Otto Schenk, Rosenkavalier et Fledermaus sont remisées au profit de deux productions de Barrie Kosky, chacune dirigées par le GMD Vladimir Jurowski, la première à l’initiative de Nikolaus Bachler, la seconde à l’initiative de son successeur Serge Dorny. Voilà ce qu’on appelle un passage officiel de générations.

Die Fledermaus est une opérette en trois actes, construite sur deux premiers actes très différents et un troisième acte résolutif, dramaturgiquement (presque) bâclé, en tout cas très rapide. Le pivot de l’œuvre est le final fou à tiroirs du deuxième acte, véritable final musical explosif de l’ensemble. Une des grandes originalités de cette production est de redonner au troisième acte un poids scénique suffisant pour mettre le seul entracte après le deuxième acte, soit 1h50 de musique, et proposer un troisième acte de 50 minutes là où la durée ne devrait pas excéder 30 minutes dans les meilleurs cas, on verra comment et pourquoi

Rappelons l’intrigue.

Il s’agit d’une farce, la « vengeance de la Chauve-Souris », manigancée par le Dr. Falke et dirigée contre son ami Gabriel von Eisenstein qui jadis le ridiculisa devant tout Vienne alors qu’il était costumé en Chauve-Souris.

Eisenstein doit aller en prison pour avoir insulté un fonctionnaire et son ami Falke l’entraine avant d’aller accomplir sa peine dans un bal organisé par un riche oisif, le Prince Orlofsky et auquel il a invité outre Eisenstein, sa bonne Adèle et sa femme Rosalinde masquée sous les traits d’une dame hongroise, et pour compléter le directeur de la prison Frank. Tous sous des faux noms sont pris dans le tourbillon du champagne, et Eisenstein croit « séduire » la dame hongroise à qui il laisse imprudemment sa montre…

Tous se retrouvent au troisième acte à la prison où Eisenstein est confondu par sa femme (qui brandit la montre) devant tous : c’était là la vengeance de la Chauve-Souris et tout se résout dans le Champagne.

Le premier acte est un acte « domestique » qui se passe chez les Eisenstein, truffé de mensonges divers. C’est un acte à la Feydeau où tous mentent comme des arracheurs de dents entre quiproquos, amants (presque) dans le placard, tout en gardant la face (presque) sauve.

Le second acte est celui du piège tendu à Eisenstein, au milieu de la folle soirée du Prince Orlofsky entre polkas, quadrilles, valses, et sous des flots de Champagne. Eisenstein se laisse prendre au jeu de la séduction de la belle dame hongroise, sa femme en réalité. Sous un faux nom, le « Marquis Renard », il se lie d’amitié avec Frank, le directeur de la prison affublé du pseudo « Chevalier Chagrin ».

Tout le monde se retrouve en prison dans un troisième acte volontairement plus dialogué et moins chanté, avec des « numéros » d’acteurs attendus, tel celui de Frosch, le géôlier généralement distribué à un acteur très connu qui pratique à merveille le dialecte viennois.

La mise en scène de Barrie Kosky respecte ces caractères très contrastés des trois actes.

Le premier acte se déroule ainsi dans un décor de rues de la vieille ville de Vienne, avec des lieux très identifiables comme le Kaffee Alt Wien ou la Judenplatz (place des juifs), comme nous l’avons évoqué, et qui abrite aujourd’hui le Musée juif de Vienne.

Le décor de Rebecca Ringst représente des façades viennoises sur des chariots qui en bougeant sans cesse déterminent des espaces de jeu nouveaux permettant au ballet de se mouvoir, mais aussi aux décors intérieurs de varier : un lit immense, un salon, une salle à manger. Seuls les meubles indiquent l’intérieur, tout le reste sont ces façades mobiles très réalistes et en même temps rêvées, qui vont accompagner fortement le premier acte et un peu moins le second.

Le premier acte pourrait être celui d’un vaudeville, car tout est faux semblant, réglé de main de maître par Barrie Kosky qui sait agencer dialogues et chant mais aussi danses sans un moment de répit avec beaucoup de naturel.

L’ouverture très célèbre se passe à rideau ouvert conçue comme un cauchemar de Gabriel von Eisenstein dans son lit énorme qui rêve d’être assailli par un monde de Chauve-Souris (chorégraphie d’Otto Pichler, le complice habituel de Kosky dans les opérettes berlinoises) ballet de Chauves-Souris mobiles, passant entre les façades, dansant dans et autour du lit, et obsédant aussi un Eisenstein attablé au Kaffee Alt Wien (garçons revêtus de masques de Chauves-Souris) qui en bon viennois y lit le journal (énorme titre : SKANDAL EISENSTEIN VERHAFTET (Scandale, Eisenstein jeté en prison). En somme, toute une annonce de ce qui va suivre.

La première scène ouvre sur le lit (toujours le lit, évidemment un emblème) de Rosalinde qui se réveille au chant d’Alfred, son ancien amoureux, un ténor auquel elle résiste sauf lorsqu’il chante un contre Ut et qui sachant que le mari doit aller quelques jours en prison, prend ses marques pour le moment où elle sera seule. Elle fait mine de refuser des avances qui n’ont pas l’air de lui déplaire lorsqu’Alfred surgit dans la chambre en tennisman fou et se jette dans son lit.

Eisenstein arrive ensuite avec son avocat Blind, un incapable qui a réussi à alourdir la peine de trois jours et de la porter à une semaine. Il s’en plaint à sa femme et pour marquer son départ commande un souper fin qu’Adèle ira chercher chez Sacher (celui de la Sachertorte)

Tout est parfaitement réglé, entrées, sorties, mouvements : tout est coordonné sur un rythme musical qui n’est pas sans rappeler quelquefois des ensembles rossiniens (par exemple le sillabato de Blind

Rekurrieren, appellieren, reklamieren,

Revidieren, rezipieren, subvertieren,

Devolvieren, insolvieren, protestieren,

Liquidieren, exzerpieren, extorquieren,

Arbitrieren, resummieren, exkulpieren,

Inkulpieren, kalkulieren, konzipieren …

Directement inspiré des scènes bouffes de Rossini.

En ce début c’est Rosalinde qui ne semble pas si nette ou honnête, Eisenstein paraît plutôt direct et franc, Alfred est en embuscade, tandis qu’ Adele la bonne semble elle-aussi un modèle de rouerie.

C’est elle qui a le plus grand nombre de numéros musicaux (plus que Rosalinde) dans son personnage de femme de ménage à qui on ne la fait pas. Elle vient de recevoir une lettre de sa sœur qui l’invite à la soirée du riche prince Orlofsky. Elle prétexte sa vieille tante malade pour avoir sa soirée libérée avec force pleurs et simagrées (stupéfiante Katharina Konradi), mais Rosalinde devant a priori rester seule puisque le mari est en prison la lui refuse. Eisenstein se fait apporter de vieux habits pour le séjour en prison. Tout semble dans l’ordre des choses.

C’est alors qu’arrive le Dr. Falke (faucon en français), qui va casser le bel ordonnancement en invitant Eisenstein à la même soirée du prince Orlofsky, qui sera pleine de femmes et de champagne, Eisenstein ne résiste pas (ballet autour du canapé finissant dans des positions que la morale réprouve) et change donc ses plans. Il va revêtir ses habits de soirée, renonce au repas fin avec sa femme, et file à la soirée. Eisenstein n’est donc pas bien net non plus. Mais alors, se sentant libre dès la soirée pour son Alfred au contre ut ravageur, Rosalinde libère Adele la bonne, et va se retrouver avec le souper dressé face à Alfred, revenu inopinément, revêtant la robe de chambre du mari et s’installant « à demeure » devant la table du souper.

La soirée pourrait se dérouler sous de tendres prémices, mais survient alors Frank, le directeur de la prison (ahurissant Martin Winkler), venu pour chercher son prisonnier. Il trouve un monsieur en robe de chambre attablé, il le prend logiquement pour Eisenstein. Et Alfred, pour éviter de confondre la dame de son cœur, accepte d’aller en prison pour donner le change.

Dans ce premier acte, on découvre un monde où personne n’est celui qu’il dit être. Tous mentent, Adele, Rosalinde, Eisenstein, Alfred. De plus Alfred, est l’ancien amant de Rosalinde quand celle-ci était chanteuse dans une autre vie et donc un passé non encore tout à fait refermé d’une Rosalinde qui va jouer la comédie au deuxième acte. Et Frank le directeur de la prison doit lui aussi par force être à la soirée après avoir enfermé Alfred-Eisenstein, pour faire connaissance sous son faux nom de Chevalier Chagrin du non moins faux Marquis Renard.

Dans toutes ces apparences, la caverne de Platon ne retrouve pas ses petits. Et c’est Falke qui en réalité a tout monté pour confondre Eisenstein.

Kosky règle tout comme un vaudeville à perdre le souffle, pas un moment de creux, pas un moment de silence, pas un moment où rythme et tension se relâchent, avec des chanteurs-acteurs de premier ordre, habiles à jouer, à se mouvoir, à danser, à chanter et surtout à parler avec un rythme, des accents une vivacité qui confond le spectateur tant on atteint une sorte de perfection de jeu dans le genre voulu.

L’habileté de Kosky à gérer une sorte d’acte de théâtre de boulevard, sans lourdeur ni baisse de rythme est confondante. Et la légèreté du décor, la modularité des espaces rendent aussi l’ensemble d’autant plus vif pour répondre au côté aérien de la musique. Mais ce qui frappe, comme toujours, c’est le travail minutieux de conduite d’acteur de Barrie Kosky, la manière dont il gère les mouvements millimétrés et qui semble toujours incroyablement libres et improvisés, la gestion des groupes, la manière dont les personnages se heurtent, se rencontrent, se croisent, ainsi que les échanges de regard et la vivacité dont sont menées les conversations, la manière désinvolte dont ils usent des objets. Rien n’échappe à son œil, et c’est une mécanique parfaitement huilée qui est ici offerte au public, alors que le premier acte n’est pas le plus spectaculaire, mais une mise en bouche au sens où les éléments du piège qui va se refermer sur Eisenstein sont ici scrupuleusement mis en place. C’est un travail d’une rare perfection, presque plus réussi qu’un deuxième acte certes éblouissant mais peut-être plus attendu.

Comme les deux premiers actes sont conçus comme un ensemble, la transition entre premier et deuxième acte est particulièrement fluide : il suffit aux décors de Vienne de se ranger sur les côtés pour libérer l’espace central, qui va rester libre tout au long de l’acte et faire entrer la troupe bigarrée du bal chez Orlofsky.

On retrouve le sens du spectacle des opérettes de Kosky, plumes et paillettes où se mêlent le chœur de la Bayerische Staatsoper (désormais dirigé par Christoph Heil), mais aussi les danseurs, un monde délirant par le champagne qui coule à flot où chacun vit comme il l’entend son genre et sa sexualité. L’idée de Kosky est évidemment de montrer que le monde de l’opérette est Off-limits à tous niveaux, un monde authentiquement dionysiaque et de fait il est difficile dans les costumes de distinguer le genre des participants au bal, tous ou presque munis de barbes dorées argentées ou pailletées. Les danseurs également comme souvent chez Pichler, sont indifféremment hommes ou femmes sous des costumes d’homme (les danseurs hongrois qui accompagnent la « dame hongroise » pendant sa czardas ou ceux emplumés qui entourent Orlofsky) Si bien que lorsqu’Eisenstein embrasse perché en haut d’un décor un des danseurs hongrois, on ne peut assurer que ce soit un homme ou une femme.

Ce jeu sur le genre, il est commandé par le livret lui-même qui fait du Prince Orlofsky un rôle travesti, la plupart du temps confié à un mezzo (Brigitte Fassbaender en fut une interprète légendaire dans la production Schenk).

Alors Kosky inverse la tradition, en confiant Orlofsky à un contreténor, Andrew Watts, respectant la tradition du travestissement, mais en sens inverse donnant à Andrew Watts une barbe à l’instar du plus célèbre des trans autrichiens, Conchita Wurst, (Eurovision 2012). Ainsi la fête chez Orlofsky devient une fête Queer délirante au cours de laquelle le piège conçu par Falke va se refermer.

Si bien des points, on va le voir, fonctionnent, et notamment tous les personnages impliqués au rendez-vous de leur « faux » rôle, Rosalinde, Eisenstein, Adele, Frank qui a revêtu une horrible perruque pour être le Chevalier Chagrin, cela fonctionne partiellement avec Orlofsky.

Bloqué dans sa robe de Drag Queen, Andrew Watts semble en soi un spectacle et n’en fait pas suffisamment, se contentant de chanter (fort) ce qui lui est donné, mais au-delà du costume, il ne se passe rien autour de lui. Il est fort probable à mon avis que la ressource en gags décalés eût été plus riche et délirante avec un mezzo travesti. Ou alors il fallait un contreténor plus performeur, du type Jakub Józef Orliński qui a tant frappé dans Semele cet été au Prinzregententheater. Ici, pas de performance, sinon le chant du contreténor et les costumes magnifiques de Klaus Bruns.

Mais comme au jeu des apparences et de l’être nous pouvons aussi nous faire prendre, il est possible que Kosky ne montre à travers Orlofsky non un décalage, mais une norme nouvelle, ne faisant peser sur lui aucune loufoquerie, d’autant que le personnage est une sorte de dépressif qui n’arrive pas à rire. En tous cas, ce n’est pas d’Orlofsky que viennent les excès, mais des autres. Scéniquement peut-être un poil décevant, mais une déception qui ne manque pas de logique.

Tout l’acte se déroule évidemment avec la folie voulue où chacun fait son numéro, Adele (sous le faux nom d’Olga) et sa sœur Ida, Eisenstein Marquis Renard déchainé (Incroyable Georg Nigl) et Frank Chevalier Chagrin pince sans rire à la fois raide et désopilant (son tour viendra au troisième acte), Rosalinde, en Dame hongroise performeuse, dont on se souvient qu’elle est ex-chanteuse désormais rangée. Et Pichler s’en donne à cœur joie dans les chorégraphies, pendant que Kosky très habilement comme toujours gère tous les mouvements et les enchainements par exemple, la disparition du chœur et des foules quand les personnages centraux gèrent leurs petites affaires ou sa réapparition, notamment dans des moments clés où affleure l’émotion dans Brüderlein und Schwesterlein où le chœur ramassé avec les solistes au proscenium montre que le moment est en réalité un de ces moments suspendus où l’action s’arrête pour laisser circuler l’émotion et la tendresse entre scène orchestre et public.

Mais là encore, pas de temps mort, tous les mouvements sont contrôlés, d’autant que ce moment suspendu précèdent des différents moments de la folie finale, à commencer par Unter Donner und Blitz, la polka rapide (qu’on joue le plus souvent à la place de la musique prévue) chorégraphiée par Otto Pichler à laquelle prend part Eisenstein dans son délire final (encore une fois ici Georg Nigl est stupéfiant).

Le final en opérette à grand spectacle est assuré par une série de lustres éclairés qui enflamment la scène, mais la farce de Falke et les masques qui vont tomber dans cette société de faux semblants sont marqués par les façades viennoises qui se déchirent et tombent (elles étaient de papier), et laissent apparaître les structures du décor, la façade qui tombe, c’est un « bas les masques » théâtral, tandis qu’Eisenstein suspendu à un lustre qui se balance clôt par cette image un deuxième acte créant le délire en salle, et qui rappelle (un peu) l’effet du lustre du Musical Le Fantôme de L’opéra dont c’est l’effet essentiel. Kosky joue ainsi sur tous les registres, celui du théâtre et des apparences, celui des références spectaculaires, et aussi celui de la tendresse. Ce deuxième acte a peut-être quelquefois un air de déjà vu pour qui a assisté à plusieurs spectacles de Kosky, mais reste une performance en matière d’efficacité scénique, et une immense réussite en matière de prise sur le public complètement saisi par ce délire. Dionysos quand tu nous tiens.

Après l’entracte, le troisième acte est une sorte d’appendice complètement différent, et peut-être le moment le plus inattendu et donc par certains côtés le plus réussi.

Le décor de la prison,c'est un mur fait des structures métalliques qui soutenaient précédemment les façades de papier de Vienne, comme si on revenait en quelque sorte au « réel », à la fin de l’apparence. Le moment où l’on cuve son champagne.

On l’a écrit, l’acte est court, dramaturgiquement assez faible et Kosky va en faire un moment de performances successives qui ont le double effet de prendre la salle à revers et d’allonger le spectacle pour donner à cette dernière partie une consistance plus forte qu’à l’accoutumée.

Après les plumes et les paillettes, un décor est ce mur d’escaliers, qui ressemble un peu à un monde à la Escher et qui réduit fortement l’espace scénique où le seul meuble est une table et deux chaises.

C’est comme un monde démultiplié qui nous apparaît quand le rideau se lève, multiples volées d’escalier et sur ces volées six Frosch, comme multipliés par les effets de l’alcool : le troisième acte, c’est en effet le moment où la folie du bal s’estompe apparemment pour retomber dans le réel et six Frosch, c’est un seul Frosch démultiplié par l’illusion des effets du Champagne.

Des six Frosch, quatre sont des danseurs de tailles différents du plus grand au plus petit (type frères Dalton de Lucky Luke…) qui vont évidemment ménager des effets visuels divers, il y en a un qui parle, Franz Josef Strohmeier (Frosch II) et c’est par un Frosch (Frosch I) performeur que l’acte va s’ouvrir : Max Pollak est en effet notamment un danseur de claquettes, et un spécialiste de « Body percussions » (produire des sons et des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique).

Il va faire un authentique numéro de Music-Hall, dans une sorte de tradition cabarettiste entre claquettes et rythmes marqués par le corps, finissant par interpréter aux claquettes la célèbre Pizzicato Polka de Johann Strauß que l’orchestre fait entendre en écho, mettant la salle en délire. Voilà l’ouverture de l’acte, qui remplace l’habituel monologue de Frosch, souvent interprété par un acteur très connu dans un numéro de cabaret où souvent la satire politique ou sociale a sa place.

Kosky refuse de servir le moment attendu.Il remplace une « performance » par une autre à laquelle il va ajouter une autre surprise, l’arrivée de Frank, le directeur de la prison, pratiquement nu, seulement en escarpins et vêtu d’un slip à paillettes, et de cache tétons à la manière de Blue Bell Girls ou de danseuses de de revues emplumées types Folies Bergères ou revues berlinoises à la Friedrichstadt ou Admiral Palast. C'est ce qui lui reste de la soirée folle et confirme encore le jeu de Kosky sur le genre. Martin Winkler fait la seconde performance préliminaire à l’acte par une entrée qui met la salle une fois encore sens dessus-dessous, cherchant ses clefs dans son slip, avec sa démarche hésitante et vacillante (la montée des escaliers et la descente sur les fesses est un moment irrésistible).

Le tout est complété par des gags téléphoniques à répétition : il appelle Ida et Olga-Adele- avec qui il a sympathisé durant la soirée, mais c’est « maman » qui répond comme elle répondra plus tard à Eisenstein. Il s‘écroule et dort. Fin de ce début fait de numéros qui ont allongé l’acte et mis le public de belle humeur.

C’est là que commence réellement le livret, par un dialogue avec Frosch (que Frank appelle Frösche, au pluriel puisqu’ils sont six).

Entrée d’Ida et Olga/Adele, premières visiteuses de la prison, ce qui donne à Adele l’occasion de son dernier air, l’un des rares numéros musicaux de l’acte Spiel ich die Unschuld vom Lande.

Puis entre alors d’Eisenstein, lui aussi en boxer à paillettes, coiffe emplumée, qui vient pour entrer en cellule.

C’est le moment où tous les quiproquos vont être levés : d’abord Frank qui se présente comme directeur de la prison et non Chevalier Chagrin, du coup Eisenstein fait de même et donne son identité véritable, mais Frank ne le croit pas : il a enfermé Eisenstein la veille au soir en le trouvant chez lui, en robe de chambre faisant des adieux passionnés à sa femme. Sie nahmen so zärtlichen Abschied, dass ich ganz gerührt wurde. (Ils ont eu des adieux si tendres que j'en ai été tout ému). La perplexité ‑agacée- de Eisenstein est interrompue par l’entrée de Blind l’avocat appelé par Alfred qui en a assez de sa nuit en prison à la place d’un autre.

Suivent tous les jeux possibles sur l’être, l’apparence et l’identité, un jeu sur le "qui suis-je ? ": Eisenstein n’a pas appelé Blind, appelé en réalité par Alfred-Eisenstein, le vrai Eisenstein disparaît en coulisse avec Blind, laissant Alfred et Rosalinde qui vient d’arriver seuls. Il revient déguisé en Blind, et écoute le dialogue entre Alfred et Rosalinde (cela devient un trio : Ich stehe voll Zagen, (je suis pleine d’appréhension). Eisenstein qui accuse alors sa femme est ensuite confondu lorsque celle-ci lui présente sa montre, subtilisée durant la fête.

Cette fin en confusion générale fait assez clairement penser à une caricature de final des Nozze di Figaro où le comte est confondu, devant tous. En effet, entrent alors tous les participants à la fête, Orlofsky compris et Falke révèle la supercherie, tout est bien qui finit bien, et tandis qu’Adele va commencer une carrière d’artiste financée par Orlofsky, le couple Rosalinde/Gabriel se réunit une fois encore autour du Champagne.

Mais on se doute bien que cette fin ne saurait conclure l’aventure de ce couple élastique.

La fin est très rapide, se succèdent les révélations et les explications en quelques petites minutes, avec un final au total moins spectaculaire que celui du deuxième acte, mais où tout rendre dans l’ordre et la fausse norme.

Mais tout le monde sait que le troisième acte de Fledermaus est ordinairement le plus faible et plutôt précipité comme si pour "faire spectacle", le deuxième acte suffisait largement.

En fait, Barrie Kosky sème beaucoup d’idées en refusant d’appuyer de manière lourde. On connaît sa capacité à dire les choses de manière forte (voir ses Meistersinger à Bayreuth), mais aussi de recouvrir les « messages « sous un voile de légèreté. Ici clairement, il choisit le burlesque, la légèreté, en laissant clairement apparaître une société qui a besoin de s’oublier. En effet, l’Autriche de 1874 est devenue l’Empire Austro-Hongrois depuis 1867, et son importance s’est relativisée avec sa défaite devant la Prusse à Sadowa en 1866 et avec la naissance très récente de l’Empire allemand en 1871, puis plus récemment, le krach boursier de mai 1873, qui prélude à une grande crise financière européenne, clôt une période d’expansion économique. Un an après, Die Fledermaus fait office de consolation, de cure d'oubli.

Ainsi Kosky dit les choses (l’allusion aux juifs, et à l’identité juive de Strauß, sans oublier qu’il est juif lui-même), il dit les frontières de l’identité de genre qui sautent, il dit aussi le jeu des apparences (le jeu sur les façades qui se déchirent), mais dans sa brillante partie finale du deuxième acte les façades de déchirent pendant que les lustres s’allument, et comme disait Baudelaire, au théâtre, l’important c’est le lustre. Kosky choisit de travailler sur la légèreté, dans la conscience que Vienne chante et danse sur un volcan, et évidemment aussi Munich 2023.

L’importance affirmée ici, c’est le besoin de fête et d’oubli. Il le fait sans jamais oublier ce qu’il y a sous les paillettes et les rires, il le fait sentir, il le fait effleurer : ce n’est pas un hasard si le moment le plus émouvant de la soirée est l’hymne à la fraternité qu’est Brüderlein, Brüderlein…(petit frère, petit frère).

Mais dans le cas de l’opérette, la mise en scène peut être la plus brillante, elle n’est rien sans un univers musical adéquat et une troupe complètement immergée dans le projet.

C’est évidemment l’entreprise collective qu’il faut ici souligner, et au premier chef le projet musical de Vladimir Jurowski.

La direction musicale

Comme on l’a écrit, Die Fledermaus n’appartient pas a priori au répertoire habituel de Vladimir Jurowski, qu’on attend plus dans Die Passagierin (en mars prochain à Munich) ou dans Guerre et Paix de Prokofiev ou les Diables de Loudun de Penderecki. Pourtant, on ne doit pas oublier que Jurowski a un répertoire lyrique plus large, Mozart d’abord, mais aussi Rossini qu’il a dirigé à Pesaro en 1997 avec succès (Moïse et Pharaon) au début de sa carrière.

De plus, comme directeur musical à Glyndebourne, nous l’avons rapidement évoqué, il a déjà dirigé Die Fledermaus.

Son avis est tranché et il l’affirme dans l’interview signalée en début d’article : Die Fledermaus est une œuvre difficile à diriger, plus peut-être qu’un opéra.

Non seulement en effet il faut respecter les lois de l’opérette, à savoir l’alternance serrée des dialogues et des numéros musicaux (chant ou danse) dans une continuité fluide qui jamais ne doit casser le rythme ou la respiration, mais dans le cas spécifique de Die Fledermaus, les trois actes sont très différents dans leur organisation et dans leur exigence musicale dans la mesure où le premier est une comédie en musique, proche de l’opéra-comique, alternant formes lyriques duos, trios, arias, mais aussi dialogues particulièrement vifs, le deuxième acte à grand spectacle alterne grand numéros choraux, ballets mais aussi formes dialoguées proches du premier acte insérées entre les numéros musicaux. Alors qu’au premier acte, les numéros musicaux s’insèrent dans le dialogue et la trame dans le mode de la comédie en musique conversationnelle, au deuxième acte la plupart des airs sont des moments d’arrêt, qui se donnent en spectacle, l’exemple en est évidemment la Czardas de Rosalinde, mais aussi les airs d’Orlofsky, et ainsi on a affaire à des « numéros » au sens presque « Music-Hall » du terme, qui sont autant d’arrêts de l’action, alors que les airs du premier acte contribuaient à la faire avancer. C’est aussi le cas des grands moments choraux comme « Brüderlein » et de toute la scène finale qui est une accumulation de numéros dansés, à commencer par la Polka rapide Unter Donner und Blitz.

Mais dans la tradition de l’opérette, qui reprend en cela la vieille tradition de l’opéra baroque, on peut aussi introduire d’autres pièces, construire des variations musicales qui ne font pas forcément part de la version originale, c’est ainsi le cas de Unter Donner und Blitz rajoutée désormais dans la plupart des productions.

Dans le travail musical, on entend aussi une musique de scène qui joue des extraits (pour quatuor à corde) de valses célèbres de Strauß comme Rosen aus dem Süden (Roses du Sud), Künsterleben (Vie d’Artiste) Flühlingstimmen (Voix du Printemps) et Geschichten aus dem Wienerwald (Histoires de la forêt viennoise), sans oublier la Pizzicato Polka du troisième acte qui accompagne les claquettes de Max Pollak.

Ces valses entendues souvent en sourdine, au fond jouent en fait quelquefois aussi le rôle d’un continuo pendant les dialogues, pour éviter les ruptures dialogues/musique. C’est notamment le cas au deuxième acte.

Nous l’avons vu, le troisième acte est plus performatif que musical, avec quelques airs en nombre limité et dominé par les dialogues et les pantomimes : d’une certaine manière, Kosky nous renvoie à l’ambiance d’un théâtre de Foire où s’accumulaient des formes destinées à « compléter » les formes musicales, sinon les envahir, mais aussi à une couleur plus cabarettiste, faisant ici éclater la forme de l’opérette en profitant de la faiblesse dramaturgique du troisième acte.

Vladimir Jurowski joue de cette multiplication de formes, qui est évidemment complexe dans son enchaînement (premier et deuxième acte s’enchaînent alors qu’ils n’affichent pas du tout la même manière musicale, le même style), mais en même temps, il défend une partition dont l’orchestration est complexe (c’est aussi complexe que Mozart, dit-il) et qui puise évidemment son style dans la tradition préexistante de l’opéra (bouffe ou non). Nous avons évoqué les sources rossiniennes évidentes de certains moments du premier acte, mais aussi par certains côtés Le Nozze di Figaro de Mozart, ce qui nous indique des raffinements qu’un chef aussi cultivé et précis que Jurowski va essayer de relever, de mettre en valeur, alternant des rythmes et des tempi pas forcément habituels, mais faisant clairement entendre la complexité de la partition, par une lecture d’une précision incroyable, mais tout aussi limpide et transparente, relevant des moments solistes aux pupitres (de bois par exemple), montrant une épaisseur musicale sans jamais appuyer, sans jamais être lourd ou démonstratif. Ainsi, il étourdit dans l’ouverture par cette alternance de rythmes qui se voisinent sans jamais se heurter, jusqu’à des tourbillons sonores incroyables à la Kleiber ou Petrenko, les derniers immenses chefs ayant marqué de leur empreinte la lecture de la partition.

Ce qui frappe dans le travail de Jurowski, c’est sa parfaite adéquation au projet de Kosky, avec lequel on le sent en phase, ce qui se passe sur scène se prolonge dans la fosse, et la fosse accompagne mesure après mesure, mot après mot, ce qui se passe sur scène. C’est ce travail de ciselure, très souple, très adapté à chaque forme (et nous avons vu que les ambiances et les formes sont radicalement différentes dans leur succession) qui frappe. Dans un moment aussi apaisé que Brüderlein und Schwesterlein, l’orchestre est allégé, flottant, presque chambriste, pour exploser ensuite dans toute la partie finale du deuxième acte. Et il est complètement attaché au texte – comme chez Rossini et avec la même précision pointilleuse- dans le sillabato de Blind cité plus haut. Tout cela montre un travail particulièrement approfondi, jamais gratuit, dans ses variations de couleurs et de rythmes, étonnant de nouveauté quelquefois, et particulièrement attendu à d’autres, neuf par certains aspects, traditionnels par d’autres, une lecture complètement adaptée à la mise en scène kaléidoscopique de Kosky, avec qui par ailleurs Jurowski a eu l’habitude de travailler, à Munich comme ailleurs. Il y a là une solidarité entre plateau et fosse totalement exceptionnelle et qui donne au spectacle toute sa force.

Tout cela ne serait pas possible sans l’apport des forces locales, l’incroyable Bayerisches Staatsorchester, l’orchestre de fosse pour moi le plus engagé et le plus ductile, qui sonne ici comme rarement, où comme lors des grands soirs avec de grands chefs, avec une perfection des rythmes, perfection de l’exécution, perfection d’une respiration unifiée avec son chef.

Il faut enfin saluer en matière de respiration plateau/musique la performance du chœur préparé par le nouveau chef des chœurs maison, Christoph Heil, à la fois complètement engagé dans la folie voulue par Kosky, chantant et dansant, mais jamais pris en défaut de décalage, de rythme, de tempo mais aussi de phrasé. C’est un de ces moments où les étoiles sont alignées pour produire une sorte de perfection musicale, faite de multiples couleurs au service d’une homogénéité incroyable.

Saluons enfin la performance des danseurs et danseuses, qu’ils fassent les Frosch ou les hongrois(e)s qui accompagnent la Czardas, les emplumé(e)s autour d’Orlofsky ou les folles étoiles de la Polka Unter Donner und Blitz. Composés de membres du Bayerischer Staatsballett, mais aussi d’éléments ayant l’habitude de travailler à Berlin avec Otto Pichler, venus d’horizons divers y compris de celui de la revue, ils offrent sous la direction d’un Otto Pichler dont on connaît le style tant il est lié à l’univers de Kosky un univers explosif, multigenre qui contribue évidemment totalement au triomphe du final du deuxième acte.

Le cast

Soyons clairs, même avec quelques (petites) faiblesses, le cast réuni est l’un des meilleurs possibles dans le genre, car chaque protagoniste, et notamment Adele, Rosalinde, Eisenstein, Frank et Alfred doivent chanter, danser, parler, en bref, performer et remplir la scène. Kosky demande à chacun un engagement polymorphe qui stupéfie, même dans l’univers de l’opérette qui en a vu bien d’autres dans ce style.

Alors commençons par Kevin Conners, l’avocat Blind, un des piliers de la troupe de la Bayerische Staatsoper à laquelle il appartient depuis 1990. Il est un ténor de caractère de grand niveau : on se souvient par exemple de son Mephisto hallucinant en 2015 dans L’Ange de feu sur cette scène (une autre production Jurowski/Kosky). Son Blind est caricatural à souhait, avec ce moment de sillabato (Rekurrieren, appellieren, reklamieren,

…) au premier acte dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dont il est le protagoniste éminent.

Jolie composition de Miriam Neumaier spécialiste de Musical, et donc formée à danser et chanter en Ida, la sœur d’Adele qui l’accompagne comme son double dans les deux derniers actes.

Le Dr. Falke, dont le motto pourrait être la phrase de Cocteau « Puisque ces mystères me dépassent, feignons d’en être l’organisateur », c’est Markus Brück, toujours volontairement en retrait, qui ne participe jamais de la folie ambiante (sauf au premier acte pour convaincre Eisenstein), le côté Monsieur Loyal sage de toute l’affaire. C’est à lui qu’échoit de chanter

Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein dont Kosky fait une sorte d’hymne à la fraternité, respiration centrale d’un deuxième acte par ailleurs complètement fou :

Suivez mon exemple, le verre à la main,

Et que chacun chante en se tournant vers son voisin :

Frères, petits frères et petites sœurs

Nous voulons tous être ensemble, chantez avec moi !

Petits frères, petits frères et petites sœurs,

Offrons-nous ce doux duo

Pour l'éternité, toujours comme aujourd'hui,

Si nous y pensons encore demain !

D'abord un baiser, puis un toi, toi, toi pour toujours !

Le chant est élégant, jamais caricatural, une sorte de contrepartie au miroir d’un Eisenstein déglingué, image d’équilibre et de modération, celle du metteur en scène de la farce dont on ne saura jamais jusqu’à quel point son enfant ne lui a pas échappé.

Adele, c’est Katharina Konradi, sans doute la triomphatrice de la soirée, car c’est le rôle d’Adele le plus sollicité au niveau du chant, mais en même temps personnage hybride de femme de chambre rouée, et de jeune femme avisée au deuxième acte qui cherche à placer ses talents. Dans chacune de ses postures elle n’est jamais caricaturale, même ses pleurs initiaux quand sa maîtresse lui refuse sa soirée sont l’occasion d’un exercice de style parfaitement en place sans jamais renoncer à une vraie tenue. C’est un miracle de chant contrôlé, homogène, au phrasé impeccable, aux aigus sûrs et maîtrisés, à la tenue de souffle et à la ligne de chant sans failles sur toute l’étendue du spectre. La voix s’est élargie, elle est devenue puissante, et on entend derrière cette Adele déjà une Rosalinde. Chaque apparition de Katharina Konradi nous convainc qu’elle est aujourd’hui un des sopranos les plus doués de sa génération et son triomphe ici nous le confirme largement.

Alfred le ténor-tennisman dans cette production, c’est Sean Panikkar, qu’on a vu à Salzbourg en Dionysos des Bassariden dans la production Warkikowski, plus récemment en excellent Tambourmajor dans la production de Simon Stone de Wozzeck à Vienne, et en Laertes dans Hamlet de Brett Dean dans la production munichoise. C’est une jolie voix, joli timbre qui sait jouer de sa voix dans ses citations de Puccini, Nessun dorma de Turandot, ou E lucevan le stelle cité dans la prison, ce qui ne pouvait être mieux venu. Il s’en tire avec honneur dans sa manière de dire le texte, lui dont l’allemand n’est pas la langue maternelle, parce qu’il a cette culture du phrasé qui est typique de l’école américaine. Il joue très bien le personnage notamment au premier acte à défaut de l’habiter tout à fait, on perçoit en effet qu’il n’a pas la facilité immédiate de certains de ses partenaires. Mais au total il est un Alfred qui est loin de déparer dans l’ensemble.

Martin Winkler est l’un des barytons les plus kaleidoscopiques qui soient ; rompu à la culture de l’opérette par son appartenance jadis à la troupe de la Volksoper de Vienne, rappelons qu’il fut un météore tellement regretté dans Alberich de la production Castorf à Bayreuth (seulement en 2013). Il est ici d’abord un personnage avant d’être une voix, personnage raide et pince sans rire, dès le premier acte, mais aussi au deuxième, qui sait jouer de sa voix pour produire des accents particulièrement expressifs. C’est au troisième acte qu’il met la salle à genoux, en apparaissant en slip à paillettes et escarpins, gardant sans cesse sa dignité, jouant aussi de sa voix (dans sa manière de mimer la reine de la nuit), c’est d’abord un caractère au sens théâtral, à ce point incroyable qu’on se demande qui pourra le remplacer lors de futures soirées de répertoire où valsent (c’est le cas de le dire) les distributions.

Nous avons évoqué au passage la peut-être fausse bonne idée de proposer à un contreténor le rôle d’Orlofsky. Andrew Watts nous a paru assez raide dans le rôle, plus drôle par ses costumes que par un chant sans caractère, sans accents ni couleurs, débité peut-être de manière trop forte. Il campe le personnage voulu de drag-queen, mais rien de plus, et surtout sans rien de très drôle, moins drôle en tous cas que certains mezzos dans le rôle. Il lui manque une énergie, de l’initiative, une présence scénique qu’il n’a pas. Il nous semble que dans les futurs reprises il faudra choisir entre Contreténor très engagé, drag-queen authentique ou mezzo imaginatif. C’est un peu ici le maillon faible de la distribution.

Diana Damrau après plus de dix ans d’interruption revient à Fledermaus où elle fut une Adele notable, en abordant pour la première fois Rosalinde. On admire en elle le jeu déluré, le débit coloré, les accents, la liberté de mouvement et le naturel, elle est aussi à l’aise dans les dialogues absolument irrésistibles que dans les ensembles et certains moments musicaux. Elle a un sens de la scène et une présence qui en font une Rosalinde de haute lignée.

Mais c’est peut-être un poil trop tard car la voix a perdu en éclat et en volume et surtout en aigu et dans la Czardas du deuxième acte, où elle est évidemment attendue, elle rate son aigu final ici crié, parce qu’elle ne peut plus tenir la note, et le reste chanté avec allant et professionnalisme manque un peu de brio : elle brille par l’aisance scénique plus que les aigus. Dans un deuxième acte où comptent surtout les « numéros », c’est un peu dommage, mais il reste la composition générale du personnage où elle est souvent stupéfiante de naturel, de rouerie, de faux-semblants, un vrai personnage d’opérette qui s’en tire avec succès mais sans triomphe.

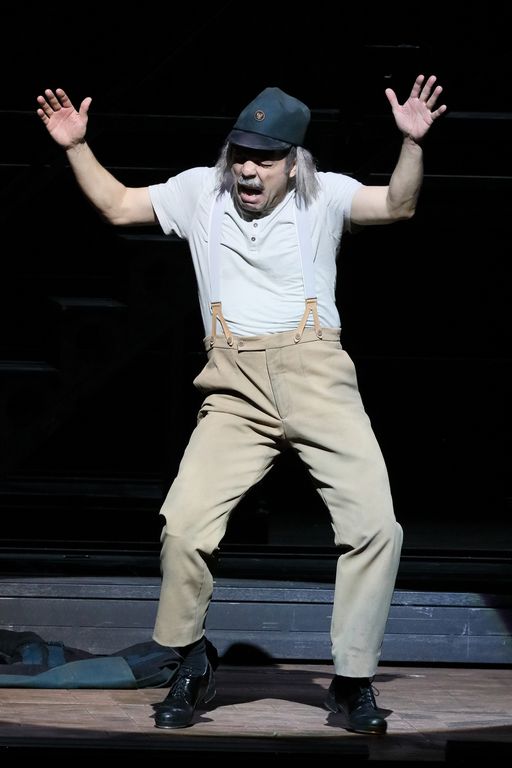

Le triomphe, c’est Georg Nigl. Lui qu’on connaît par son exploration du répertoire contemporain, et qui vient de chanter Wozzeck à Munich explose ici dans un rôle dans lequel il est engagé corps et voix. Le corps, c’est d’abord un visage complètement mobile, des yeux globuleux dont il joue avec des expressions ahurissantes, c’est ensuite une mobilité incroyable en scène, des mouvements vifs et la participation engagée à la chorégraphie (notamment Unter Donner und Blitz où il se donne à corps perdu), c’est le pendant de Frank/Martin Winkler au troisième acte, où il apparaît en caleçon à paillettes et coiffe emplumée. Il est partout, il remplit la scène, il est étourdissant.

Mais cet habitué du Lied et des textes est un diseur hors pair, avec sa manière un peu nasale de prononcer, ne laissant échapper aucun mot, aucun accent, aucune couleur aucune variation d’expression, avec une voix forte, bien posée, homogène, tellement expressive.

C’est une composition unique, sans doute aujourd’hui le plus fou et le plus grand Eisenstein qu’on puisse trouver sur la place. Immense. Une référence.

On l’aura compris, même si Kosky ne signe pas sa production d’opérette la plus originale, il signe là un travail qui reste the right work at the right place. Production bienvenue en ces temps de crise, de guerre et d’incertitudes, qui fait respirer un air frais et différent, production d’un incroyable qualité d’ensemble grâce à un ensemble musical d’un niveau particulièrement enviable, emmené par un Jurowski inspiré, avec des interprètes engagés, jusqu’à la folie, qui mettent la salle du Nationaltheater en feu de joie et c’est bien ce qu’on attend.

Plus profondément et comme ils le déclarent tous deux dans le programme de salle, ils se placent en droite ligne d’une tradition dionysiaque au sens où Dionysos est Dieu du théâtre puisque les représentations théâtrales étaient organisées en Grèce en son honneur, mais aussi Dieu du Printemps, de la renaissance de la vie, et Dieu du vin et donc des excès. Théâtre vie et vin serait presque une trilogie possible pour Die Fledermaus, sans compter que les auteurs grecs devaient toujours présenter au concours trois tragédies et un drame satyrique pour faire honneur à Dionysos.

Par ailleurs toujours dans la Grèce ancienne, la comédie notamment celle d’Aristophane était aussi largement inspirée par l’actualité immédiate et donc il n’y a aucune contradiction à faire du monde de l’opérette un monde dionysiaque dans tous les sens du terme et un monde satirique (avec i) qui regarde le monde avec distance et ironie.

Il est à noter que cette liberté de ton qui était celle d’un Dionysos, et celle de la comédie, n’a pas toujours été celle des temps les plus récents : Les Grenouilles d’Aristophane présenté par Luca Ronconi au théâtre de Syracuse fut censuré parce qu’il y affichait des portraits de politiciens italiens du moment.

Ainsi dire que Dionysos est le parrain de cette production, c’est dire que l’opérette n’est pas un genre léger ni facile, mais un genre difficile qui aborde légèrement les choses très sérieuses.

Un voyage à Munich s’impose ou à défaut, une vision de la vidéo du spectacle sur Arte Concert : https://www.arte.tv/fr/videos/114703–001‑A/johann-strauss-la-chauve-souris/ (disponible jusqu’au 30 mars 2024)

Merveilleux spectacle que je n’ai vu que sur Arte.Mise en scène formidable et cast impressionnant.