Que la presse assiste aux premières n’est pas forcément une bonne idée. Certes, cela permet de lancer le spectacle et de l’asseoir médiatiquement, mais du point de vue qualitatif, les premières sont tendues, pas toujours parfaitement au point, et les dernières en général bien meilleures musicalement. La représentation du 14 août était l’avant-dernière de la série d’été de cinq représentations et l’ensemble affichait donc une tranquille sérénité.

La mise en scène de Robert Carsen est l’un de ces produits bien faits, assez rigoureux et qui affiche en même temps un propos très simple. Carsen s’appuie sur les deux parties très différentes de l’œuvre, qui traite du caractère éphémère de la Beauté, dans la tradition des anciens et de la Renaissance, et des effets irrémédiables du temps, qui est lente dégradation.

Avec une couleur moraliste, l’oratorio reprend de vieux débats philosophiques notamment entre épicurisme et stoïcisme, l’idée que le temps fuit et dégrade et qu’il est vain de vouloir cueillir l’instant, pour les mettre sous un éclairage chrétien. Outre que Nietzsche a écrit que « le christianisme est du platonisme pour le peuple », on sait combien la philosophie et ses évolutions a préparé le lit du christianisme antique.

La première partie décrit l’insouciance de la Beauté et son succès facile, et la seconde la prise de conscience des illusions du monde, thème baroque par excellence, qui sans cesse oppose l’être et l’apparence.

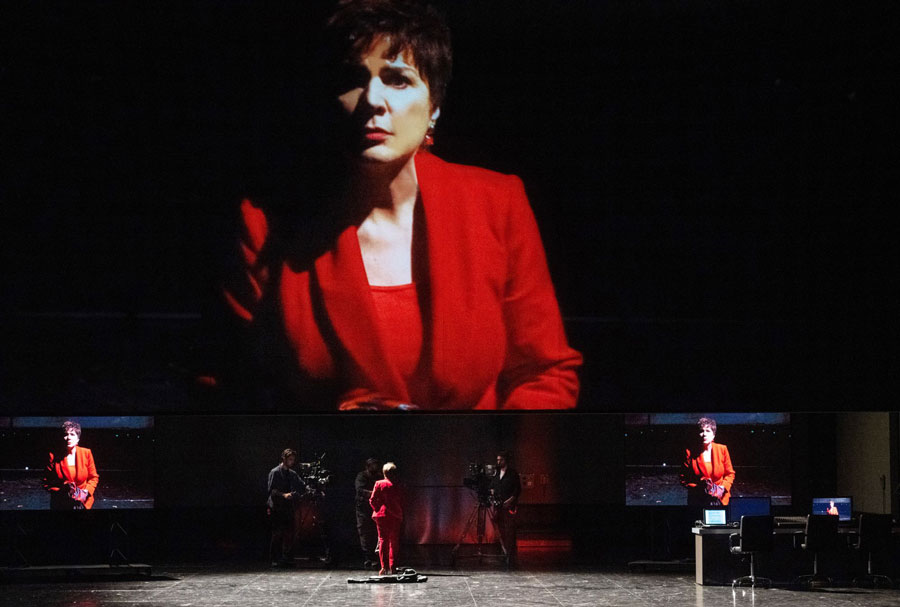

On peut poser la question d’un point de vue théorique et philosophique comme l’avait fait Warlikowski à Aix, on peut aussi se montrer « vulgarisateur », et c’est le choix de Carsen qui saisit au vol la nature moralisante et didactique de l’œuvre et la nécessité qu’elle soit comprise par un large public. Ainsi il divise très clairement sa production, à tous les niveaux, insouciance gaité et couleur en première partie (la couleur dominante est le rouge avec ses variations) et prise de conscience et repentance en deuxième partie où la couleur dominante est le noir.

Bellezza triomphe dans un concours de beauté au jury duquel siègent Piacere, Tempo et Disinganno, elle entre alors dans le tourbillon incessant du milieu de la mode ; guidée par Piacere, qui lui fait signer un contrat et lui fait miroiter les couvertures des magazines sur papier glacé, les médias, la gloire et l’amour. Prise dans ce tourbillon coloré, elle n’a plus le temps de s’arrêter sur elle-même ou son futur.

L’oratorio raconte donc le « parcours » (comme on dirait aujourd’hui) de Bellezza poussée d’abord par Piacere (le Plaisir) (une Cecilia Bartoli de rouge vêtue comme le diable) pendant que face à elle, Tempo (le Temps) et Disinganno (la Désillusion), tous deux en noir, cherchent de manière de plus en plus insistante à circonvenir et convaincre Bellezza et l’enlever des griffes de Piacere (et donc du Diable)

Carsen très pédagogiquement, propose comme contexte l’univers de la mode, des plaisirs faciles, des mannequins comme image de la superficialité et de la facilité, avec beaucoup d’allant, beaucoup d’humour et de dynamisme : médias, photographes, vidéos … Et puis une deuxième partie, sans décor, dans le vide, où Bellezza est traversée peu à peu par le doute, l’angoisse, et l’envie du renoncement, jusqu’à disparaître de la scène, en une image finale très émouvante, tout en montrant que tout le monde est concerné par ce doute, en incluant la salle par un jeu de miroir.

Alors que Piacere pousse vers la facilité, les deux autres font penser à ces « directeurs de conscience » qui essayaient de détourner leurs ouailles des dérèglements, avec un Disinganno (Lawrence Zazzo)

plutôt « psychanalyste » (les directeurs de conscience d’aujourd’hui ?) assis derrière Bellezza étendue, sur une table, comme prête à une dissection de l’âme.

Carsen utilise des signes décryptables par tous, sans pousser plus loin, et le public a réagi très favorablement au spectacle. Le dispositif scénique est assez simple, des paillettes, du rouge et des vidéos fun en première partie, en deuxième partie des vidéos plutôt angoissantes et le plateau nu, tandis qu’entoure l’orchestre une « passerelle », qui sert au départ pour le défilé de mode et va servir ensuite pour les scènes les plus fortes, notamment quand Bellezza de débarrasse de ses vêtements modes pour apparaître dans de modestes « dessous », comme offerte à la repentance, dans une sorte de marche vers la vérité qui ressemble un peu à une marche au supplice.

Certes, Carsen ne s’embarrasse pas de doute dans une mise en scène qui est rouge et noir ni ne prétend pas à la vertu du « juste milieu » (in medio stat virtus), il s’agit d’asséner, (et le Cardinal Pamphili dans son livret le veut pour poursuivre ses fins moralisatrices) de terrasser les plaisirs : la religion catholique tenant ses ouailles par la crainte, on ne va pas donner dans la nuance.

Pamphili sait bien que Rome comme souvent les lieux de pouvoir, fut de tout temps, un lieu de plaisirs, et notamment à la Renaissance qu’elle paya d’ailleurs à la fois par Luther ou par le Sac de Rome en 1527. C’est donc une sorte d’antienne que la « réforme morale » et un retour aux valeurs…

En ce sens, la thématique du Festival de Pentecôte Roma Aeterna, ouvrait bien vers la fascination d’une ville traversée de contradictions, à la vie morale suffisamment désordonnée pour que périodiquement les papes réagissent. C’est le cas au moment de cet oratorio (1707) car les trois théâtres romains avaient été détruits par le pape Innocent XII pour empêcher les représentations de théâtre profane et lutter contre

la décadence morale sur lequel le pape régnant Clément XI ne revint pas. Ainsi la représentation de l’oratorio à visée morale avait eu lieu dans le théâtre du Collegio Clementino, dont la tradition musicale est forte (Scarlatti y avait aussi créé des oratorios). Délicieuse ambiguïté d’un oratorio à visée morale qui ne s’empêche pas de représenter les plaisirs, même pour les fustiger… Tout est jeu en ce bas monde.

Au total Carsen signe un travail digne, accessible, sans prétentions, manichéen et donc très efficace, mais reconnaissons-le aussi, pas impérissable.

C’est surtout musicalement que quelque chose a basculé depuis Pentecôte.

Pour tout spectacle, la succession des représentations donne à l’ensemble une fluidité, un naturel, une sécurité que les premières n’ont pas toujours. Il naît en effet une ambiance de troupe, et on sent que les tensions disparaissent, au profit de plus de liberté ou de fantaisie.

Il y a dans les chanteurs des « permanences », c’est le cas de Charles Workman, qui d’une représentation l’autre reste tel qu’en lui-même : le timbre ne vieillit pas, toujours suave, quelquefois les aigus sont un peu tirés, mais l’ensemble reste remarquablement homogène, et surtout le chant est toujours très contrôlé et très rigoureux. Workman est un de ces artistes dont la régularité est l’une des qualités premières. Il domine les scènes depuis la fin des années 1990 (sa carrière débute en 1991) et apparut pour la première fois à Salzbourg dans les Boréades en 1999 (direction Simon Rattle) il est ici Tempo avec un sens de l’équilibre, une assurance et la permanence d’un style toujours impeccable et sans failles, sans jamais rien de trop mais jamais rien d’ennuyeux non plus.

Lawrence Zazzo ne m’avait pas convaincu à Pentecôte, et là il est pleinement le personnage, la voix a retrouvé sa souplesse, et notamment les agilités, les cadences dans ses airs, avec quelquefois un fil de voix, chantant pianissimo avec une très grande poésie, et sachant doser le volume, colorer la voix : c’est vraiment une très grande performance. Le duo final des deux, Tempo et Disinganno, Il bel pianto dell'aurora est un moment suspendu d’une telle qualité, d’une telle émotion et tension, qu’on le verrait bien comme conclusion de l’œuvre.

Cecilia Bartoli est Piacere, vêtu de rouge comme le diable et le rôle lui va évidemment parfaitement. Nerveuse, bougeant dans tous les sens, au téléphone, gérant les séances de pose, souriante et avenante mais aussi brutalement menaçante, elle remplit la scène, comme toujours C’est une performeuse.

Vocalement elle n’était peut-être pas au meilleur de sa forme, avec des aigus un peu courts et moins aisés, un léger vibrato, mais sa légendaire énergie a peut-être été un peu érodée par le rythme des représentations, et entre chaque représentation la préparation de la future tournée Pergolesi avec Les Musiciens du Prince-Monaco et entre autres le contreténor Carlo Vistoli. Il reste que la performance reste étonnante.

Cecilia Bartoli en très grande professionnelle sait compenser des petits problèmes passagers par un talent unique dans le phrasé, dans l’expression et la couleur, dans la diffusion de l’émotion, et son Lascia la spina reste anthologique et constitue lui aussi un de ces moments où le temps semble suspendu, d’autant qu’elle est accompagnée par un orchestre absolument exceptionnel qui sait rendre écho aux variations de ton de la chanteuse et à sa manière unique d’interpréter. Certes elle doit sa célébrité par ses agilités étourdissantes, mais elle doit sa durée à une technique de fer, une rigueur modèle dans le travail et l’exigence et une intelligence des rôles qui lui permet aussi d’accentuer, de donner valeur à des moments différents, selon la période, l’état de sa voix, la forme. Mais quel que soit le moment, elle reste exceptionnelle tant son aura scénique est grande.

Mais dans cet oratorio, Piacere, même diabolique, n’est pas le premier rôle : il échoit à Bellezza, chanté par Regula Mühlemann cet été. On connaît la chanteuse, mais souvent affichée dans des rôles moins importants, même si Wanderer l’avait remarquée dans Le Nozze di Figaro à Genève en 2017 (« Du côté féminin, c’est le jeune soprano Regula Mühlemann qui convainc le plus en Susanna : agile en scène, fraîche, avec une voix très bien posée et contrôlée et une très jolie ligne, un ensemble très juste, avec un air du 4ème acte Deh vieni, non tardar doué de cette poésie nocturne qu’on attend. ») et dans son disque d’airs Mozartiens chez Sony dont Michel Parouty écrivait « La jeune Regula Mühlemann, qu'on a vu depuis quelques années dans de petits rôles à l'opéra publie son premier disque, des airs de Mozart, loin d'être un coup d'essai, c'est une vraie surprise tant la jeune artiste dans un répertoire périlleux s'installe immédiatement dans les disques dignes de grand intérêt, malgré une concurrence particulièrement vive. ».

On ne peut que confirmer, quatre ans après, la qualité de cette voix particulièrement fraîche, douée d’une grande sensibilité et d’une vraie présence. Outre les qualités réelles d’une voix qui sait varier, moduler, colorer, bref, qui sait interpréter et pas seulement chanter, la personnalité scénique est vraiment attachante. Regula Mühlemann sait d’emblée incarner à la fois l’enthousiasme et l’insouciance, mais aussi la fragilité, au détour d’un regard, d’une expression, d’une moue. Et du même coup on suit sans son corps, sur son visage, l’évolution du personnage passant progressivement des mains de Piacere qui au contraire ne varie pas à celles de Tempo et Disinganno. Ainsi, l’opposition, le face à face Piacere/Bellezza par les attitudes mêmes et les gestes de la chanteuse, fait ressortir la vacuité de Piacere qui semble ainsi tourner à vide, et toutes les scènes finales sont marquées par un jeu très prenant et très émouvant, avec un air final bouleversant.

Un vrai coup de maître, qui lui vaut un succès énorme dans le public, qui de toute manière se dresse, debout, dès le baisser de rideau.

Et puis il y a les Musiciens du Prince-Monaco et Gianluca Capuano, qui rendent l’ensemble extraordinairement virtuose. Nous avons souligné souvent la qualité de cette phalange, faite de solistes souvent exceptionnels (notamment bois et cuivres) qui font presque corps avec leur chef. Il y a là entre le groupe et le chef une véritable familiarité, qui permet des audaces dynamiques non indifférentes (dans la première partie notamment) et que Capuano dans la deuxième partie, totalement éblouissante, mène aux limites. C’est l’apanage des « couples » ainsi formés d’oser, d’aller le plus loin possible puisque orchestre et chef se connaissent et savent « jusqu’où aller trop loin ». Il en résulte des pianissimi impossibles, une légèreté de l’accompagnement, des sons étonnants aux limites de l’audible, des brutalités surprenantes, une vie intérieure inouïe et foisonnante. Capuano pourrait-il obtenir d’autres orchestres de telles performances, c’est à voir et c’est souvent la limite de l’exercice (un peu comparable dans la relation à Currentzis et son ensemble MusicAeterna), mais il reste qu'il vient de remporter un triomphe au Bolchoï avec Ariodante et en fosse l'orchestre du Théâtre et pas son orchestre ; il n'y a donc pas vraiment de hasard…

Ce qu’on entend ici en fosse est un Haendel incroyablement coloré, modulé, sans jamais être maniéré ni pompeux, et donc ennuyeux ce qui est quelquefois le danger : ici c’est toute une richesse mélodique, toute une fête sonore qui nous est révélée, mais aussi toute une profondeur, toute une épaisseur de sens. L’orchestre fait du théâtre, et devient presque une sorte de chœur antique, tellement il fait corps avec le plateau, par des jeux d’échos, de réponses, comme si un dialogue s’instituait et bien plus qu’un accompagnement.

Voilà pourquoi le théâtre est partout en cet après-midi d’été. Un moment d’exception, digne des fêtes salzbourgeoises.