Découvrir une œuvre est toujours une aventure singulière pour le spectateur, faite de surprises, de séductions, mais aussi de déceptions, par lesquelles on essaie d’expliquer l’oubli dont l’œuvre en question fait l’objet. Ici, sans nul doute, la question d’une dramaturgie à tiroirs, notamment à la fin de l’œuvre, explique peut-être un désintérêt des spectateurs. La difficulté du rôle-titre, la longueur de l’œuvre en sont peut-être les corollaires. Il reste que cette œuvre peu connue mais qui fut un très gros succès à sa création a déjà fait l’objet de reprises, à Sankt Gallen et surtout au Bayerische Staatsoper de Munich, dans une mise en scène de Hans Neuenfels et sous la direction d’Ivor Bolton il y a une dizaine d’années avec DVD à la clef. Quant à Jonathan Brandani, il en a dirigé l’édition napolitaine à New York en 2018. Inutile de dire qu’en France on n’en a jamais entendu parler.

Le livret en est de Felice Romani, l’un des librettistes les plus prolifiques de la période, qui écrivit outre pour Mayr, pour Donizetti (Anna Bolena, mais pas seulement), pour Bellini (Norma, mais pas seulement), pour Meyerbeer, pour Pacini, pour Mercadante, pour Coccia, mais aussi pour Verdi (Un giorno di regno).

La trame vient évidemment d’Euripide, mais aussi de Corneille et présente l’habituelle histoire de Médée et de Jason, à laquelle d’ajoute celle d’Egée, roi d’Athènes à qui, chez Corneille, était promise Créuse, fille du Roi de Corinthe Créon qui se prépare à exiler Médée devenue encombrante avant le mariage sa fille avec Jason, et qui crée une alliance objective des deux personnages Égée et Médée délaissés ou rejetés.

C’est donc un mélodrame tragique, dans la tradition de la tragédie lyrique du XVIIIe que le metteur en scène Francesco Micheli va complètement bouleverser en en faisant une sorte de comédie dramatique moderne, opposant deux couples habitant le même immeuble, avec un Jason quadragénaire dévoré par le démon de midi et une Médée avant tout femme au foyer dédiée à l’éducation des enfants et à la tenue de la maison.

L’idée centrale de la mise en scène est de revenir au drame vécu par les enfants dans les couples qui se déchirent, à partir d’expériences personnelles ou de celles de collègues (le décorateur Edoardo Sanchi, comme il le précise dans le programme de salle). Les enfants sont en effet les éternels muets de la tragédie, victimes de la lacération des couples, puis dans le mythe sacrifiés par la mère pour sa vengeance.

Il s’agit donc de traduire le mythe dans une sorte de comédie dramatique d’aujourd’hui, de drame de la jalousie vu sous le point de vue d’enfants (ou d’ados) au départ tranquilles et normaux, mais de plus en plus tendus et « difficiles », dans l’univers assez étouffant d’appartements de résidences des années 1970.

On peut discuter à l’infini de la pertinence de cette transposition, car la figure de Médée est plus complexe que celle de la ménagère jalouse de plus ou moins cinquante ans . Il y a la magicienne, il y a la familière des Dieux, il y a surtout la femme qui a tout quitté (sa Colchide natale, la Georgie actuelle) pour suivre son homme à Corinthe, une "vraie" ville et donc aussi l’exilée, la transplantée, devenue gênante à Corinthe et qu’on va bannir. Médée, c’est aussi un mythe de l’exil, extérieur et intérieur, mythe de la mal aimée, et en cela cousine de Phèdre (Racine l’avait bien compris qui fait empoisonner Phèdre avec « Un poison que Médée apporta dans Athènes »). Et puis il y a les mythes modernes, dont celui de Callas au regard de feu dans le film de Pasolini. Cet aspect de mythe moderne, Warlikowski l’avait saisi au vol en 2012 dans sa Médée de Cherubini à Bruxelles et au Théâtre des Champs Elysées qui ressemblait dans sa consomption à Amy Winehouse, où une bronca fameuse avait une fois de plus montré l’indignité et l’ignorance rassie d’un certain public parisien.

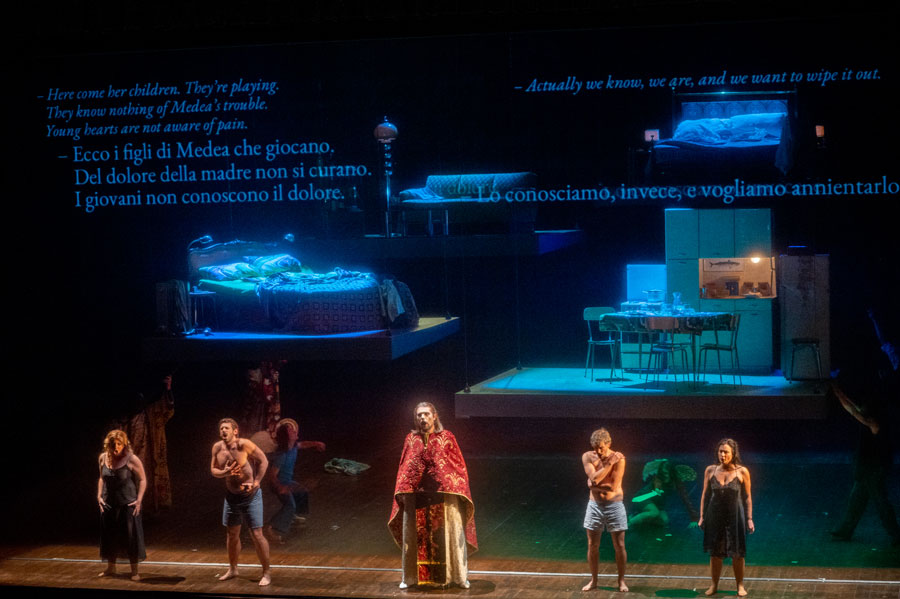

Faire de Médée une ménagère ravagée par la jalousie, et Jason un pauvre mari dévoré lui, par le démon de midi, c’est un peu limitatif, mais en même temps change les perspectives d’un melodramma tragico aujourd’hui un peu difficile à représenter tel quel. Ce choix pourtant fonctionne, entre rêve (enfin, cauchemar) et réalité, où Médée ne cesse de voir un divan et un lit où le couple illégitime Giasone/Creusa s’envoie furieusement en l’air, d'où un dispositif scénique efficace d'Edoardo Sanchi fait de décors suspendus, apparaissant tantôt par dessous (des néons) puis descendant des cintres à vue sur le plateau où ils deviennent salon, chambre à coucher ou cuisine, décors d'appartement qui font penser aux expositions de meubles IKEA, décors d’intérieur qui descendent des cintres à vue, pour alimenter fantasmes, jalousies, car c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux, la réalité du rêve, destruction progressive d’un quotidien aux cinquante nuances de gris.

Mais ce parti pris, au demeurant cohérent, mais hardi, se heurte aux lois du melodramma tragico : que faire du père, Creonte ? et surtout que faire de la fin ? Il est clair que ces ados un peu perturbés par leurs parents déchirés ne vont pas être sacrifiés par leur maman. Aujourd’hui ça ne se fait pas sauf chez les Dupont de Ligonès, où à ce qu’on sait le coupable ne s’est pas encore envolé vers les Dieux (encore que…). Accrocher les wagons du mythe et ceux du drame bourgeois crée forcément des déraillements. Tragédie et drame ce n’est pas la même chose, et bourgeoisie et tragédie, ça ne va pas ensemble. L’entreprise est donc condamnée au funambulisme, mais doit être saluée parce que l'idée est séduisante.

Le côté bourgeois est parfaitement mené, les deux couples sont merveilleusement caractérisés, la Creusa toute folle de désir, Giasone mort d’ennui avec sa Medea qui saute du lit marital pour rêver des amours illicites du mari dans un sofa bienvenu, et qui médite dans sa cuisine équipée (Même Warlikowski n’aurait pas osé mettre Amy Winehouse dans une cuisine IKEA) en préparant le repas des enfants.

Déjà la figure du père, Creonte, reste en dehors du conflit des couples, une sorte de père lointain en « habit des origines », sorte de figure d'autorité tutélaire, qui décide que Medea delenda est, qu’il faut se débarrasser de Médée, l’exiler, pour que Creusa puisse épouser Giasone : dans le contexte voulu, ça reste un peu incohérent, pas toujours parfaitement ficelé, et toute la fin, avec ses scènes qui toutes pourraient être des scènes finales et qui n’en finissent pas, entre rêve et fantasme (la robe de mariée offerte), où Médée rêve sa vengeance, mais où à la fin elle part avec ses enfants et sa valise vers un autre exil (monter en char et aller vers le soleil, ça a quand même une autre gueule, mais pas très années 1970), personne ne meurt, mais tous sont brisés.

Giasone au destin pas clair, ce couple Egeo/Creusa qui retourne à la case départ. Tout cela est confus, et à mon avis se heurte à l’histoire du mythe dont on a quand même du mal à se débarrasser. Même si Francesco Micheli avec intelligence installe l’histoire dans une chronologie précise qui part de 1959 et arrive à 2021, mais qui situe toute l’histoire vers les années 1975, c’est à dire ces années 1970 du jouissez sans entraves et la fin de l’histoire de nos jours, où un Giasone vieilli revient sur les lieux de cette histoire pour se suicider, comme un baby boomer qui a tout raté. Certes, Micheli lit à travers cette histoire l’évolution de nos sociétés, la rapidité des changements de paradigmes, et il le fait avec à propos et intelligence, mais il n’arrive pas à se débarrasser complètement des oripeaux du mélodrame tragique, d’où une fin un peu plus confuse, et tortueuse. Il reste que la tentative est séduisante, non dénuée de justesse, non dénuée d’une belle humanité non plus.

Musicalement, Medea in Corinto est considérée comme l’œuvre la plus importante de Giovanni Simone Mayr, d’origine bavaroise, qui s’est installé à Bergamo où il a conduit la vie musicale en faisant découvrir les grands maîtres du XVIIIe et s’est consacré à l’éducation musicale des jeunes enfants doués, mais socialement défavorisés, dont le jeune Donizetti, qui lui en sera reconnaissant toute sa vie. La musique de Mayr est un univers passionnant, bien plus raffiné et cultivé qu’on ne le croit généralement, et il est regrettable qu’il ne soit pratiquement plus représenté aujourd’hui (il a écrit environ 70 opéras). C’est bien ce que souligne et fait entendre la direction musicale exceptionnelle du jeune chef toscan Jonathan Brandani, qui fait carrière essentiellement outre-atlantique puisqu’il est récemment devenu directeur artistique de l’opéra de Calgary (Canada), mais qu’il a beaucoup dirigé notamment au Minnesota Opera. De formation européenne, italienne et viennoise puisqu’il a étudié à l’Université de Vienne, il est connu pour ses interprétations baroques, mais pas seulement. Tel que, c’est une autre des nombreuses baguettes d’avenir du paysage italien. Nous l’avions déjà remarqué il y a trois ans à Wexford où nous l’avions entendu diriger Il Bravo de Mercadante. Nous écrivions alors « la direction de Jonathan Brandani tient l’ensemble sans jamais relâcher la tension : les indications précises, la clarté de la lecture, l’absence totale de scorie d’aucune sorte dans un orchestre qui sonne bien sont ses atouts notables, mais il sait aussi retenir le son, et alterner des moments explosifs avec des moments plus lyriques et plus suspendus. C’est une direction qui rend justice pleinement à l’œuvre qui sous cette baguette recèle des moments réellement séduisants. »

Confirmation de ces lignes dès l’ouverture où l’on remarque immédiatement un rendu d’une grande clarté, une limpidité du son et une mise en valeur des instruments singuliers (notamment les petite harmonie) qui montre tous les raffinements d’une partition dont on se demande pourquoi elle est tombée dans l’oubli tant elle est riche. Il y aussi un souci permanent de maintenir une tension dramatique et de soutenir les chanteurs, sans jamais les couvrir dans un espace assez réduit où il serait aisé à l’orchestre de montrer sa force : on entend le chef d’opéra certes, mais aussi le chef d’orchestre, soucieux des couleurs, des nuances et du rendu théâtral de la lecture. Jonathan Brandani a choisi de commencer sa carrière hors d’Europe et hors de son pays, il rode son répertoire déjà large sans courir le risque d’être observé à l’aune des habitudes et de la routine, auprès de publics et d’orchestres moins rompus à l’exercice que des orchestres italiens par exemple. Mais on sent déjà une véritable énergie et aussi une maturité interprétative intellectuellement très assise. C’est vraiment encourageant d’entendre une fois encore la vitalité de l’école italienne de direction d’orchestre, une vitalité actuellement unique en Europe occidentale, tant le paysage en matière de jeunes chefs doués est pauvre, aussi bien en Allemagne qu’en France par exemple. Alors que tant de chefs routiniers écument les théâtres, entendre un chef d’une telle qualité, presque tout neuf, est singulièrement encourageant. Retenez donc ce nom, et précipitez-vous si un directeur d’opéra en France avait l’idée de l’inviter…

Sans être éblouissante, la distribution est très homogène et très honorable, même si pour servir une œuvre aussi peu connue et aussi exigeante vocalement il eût peut-être fallu quelques chanteurs au relief plus marqué.

Les rôles de complément Ismene et Tideo, ici les concierges de l’immeuble sont assez pittoresques, et notamment l’Ismene de Catarina di Tonno compose un personnage très typé, très incarné, mais Tideo (Marcello Nardis) ne démérite pas non plus dans la perspective de la « comédie dramatique » dont il était question plus haut.

Le Creonte de Roberto Lorenzi avec sa belle voix de basse, sa fière allure, est un peu à part dans cette comédie des couples désunis, il représente un peu la voix lointaine et forte, de la loi et d’une certaine manière, la présence de la légende et du mythe, ses apparitions venu de nulle part, dans un costume à l’antique, en témoignent. Il est cet œil d’une fatalité qui regarde les deux couples se déchirer, dont le devoir est de conduire les destins. Plus que le père, il est une « figure » paternelle… une sorte d’ombre portée.

Vu que dans la mise en scène s’opposent les deux couples Creusa/Egeo et Medea/Giasone qui habitent deux appartements voisins, il est bon de visualiser la décrépitude des deux couples.

La Creusa de Marta Torbidoni avec sa voix, claire et bien projetée, et son timbre séduisant affronte avec une certaine fraîcheur les pièges d’une partition qui ne fait aucun cadeau aux chanteurs, mais montre aussi une certaine maturité interprétative dans son rôle d’épouse insatisfaite d’Egeo possédé par la jalousie plus que par les fantaisies érotiques. Faire de Creusa un personnage qui existe, c’est une idée de Corneille dans sa tragédie Médée (1635) qu’on n’étudie pas dans nos classes aujourd’hui (c’est trop cultivé pour notre école d’une fadeur toute blanquérienne).

Dans cette vision scénique, il faut que les deux couples se différencient par leurs attentes et leur comportement. Medea, c’est la femme au foyer, la mère (quand on connaît la légende, on mesure l’ironie), dans un couple dominé par l’habitude et le quotidien. Giasone, c’est le quadragénaire qui s’ennuie et qui veut vivre une aventure extraconjugale, pris par un démon de midi dans l’univers assez cheap d’une résidence (en italien condominio). Creusa, c’est l’opposé de Medea, fraiche et boule de désir, ne désirant rien d’autre que le divan des amours, et Egeo, c’est le jaloux ennuyeux des comédies moyennes.

C’est Michele Angelini qui est Egeo, un Egeo un peu fantasque et désordonné, non par le chant, mais par l’attitude. C’est une création de la tragédie de Corneille qui complexifie l’intrigue et permet à Francesco Micheli de construire son aventure des deux couples parallèles. Un chant à sauts vers des aigus hardis (et pas toujours agréables), mais émis avec cran et au total un personnage au chant particulièrement tendu qui tient fortement la scène, sans jamais être le double de Medea, car on sent chez lui la faiblesse et le désordre mental.Le Giasone de Juan Francisco Gatell est d’abord incarné. C’est d’ailleurs amusant de le voir passer de l’adolescent Fenton à Aix et Lyon dans Falstaff de Verdi, à cette figure de mari fatigué de la vie de couple et de la vie de famille au seuil de la cinquantaine. On connaît l’élégance de son chant très contrôlé, et le rôle est moins acrobatique que celui d’Egeo. Mais ce qui frappe dans la performance, c’est l’incarnation, c’est l’invasion du désir d’un mari fatigué qui aspire à un peu de fun, de sel, de poivre dans une vie ponctuée des rituels familiaux. Et la mise en scène de Micheli accentue la médiocrité du personnage qui ne fantasme que sur la voisine, une intrigue de résidence de la petite bourgeoisie, avec ses petitesses, qui en fait un personnage vaguement ridicule qui respire un certain théâtre de boulevard, à mille lieues de la tragédie grecque et de la mythologie. Gatell s’en sort avec les honneurs, dans un rôle où on l’attendait peut-être moins. Mais le personnage de Giasone est quel que soit l’angle, ingrat et jamais très sympathique.

Medea, c’est Carmela Remigio. L’héroïne tragique qu’on connaît, immortalisée par Cherubini, et par la Callas de Pasolini est ici oubliée… Nos références seraient aussi cinématographiques, la Sophia Loren d’Une journée particulière (1977) d’Ettore Scola, ou une Anna Magnani de Mamma Roma, toujours de Pasolini (1962), certes références fortes d’une image très italienne de la mamma.

Ici la Remigio incarne une mère au foyer, dédiée aux enfants (deux adolescents « normaux » et un peu débordés par la jalousie de leur mère). Carmela Remigio a d’immenses qualités dont un cran incroyable pour aborder toutes sortes de rôles, nouveaux, inconnus et ainsi ouvrir des chemins neufs et des perspectives. Son engagement est total et elle cherche toujours à « incarner ». Même si la voix est souvent séduisante, même si l’incarnation est forte, on est toujours juste une marche en dessous de la légende. J’ai beaucoup d’estime pour le courage et la hardiesse de la chanteuse, mais la voix ne peut répondre à toutes les exigences, et pour Medea, il y a des exigences vocales auxquelles elle répond, mais pas systématiquement. Elle compense par un engagement sans failles et c’est pour ça qu’on l’aime depuis ses débuts avec Abbado dans Mozart il y a plus d’une vingtaine d’années.

Au total une direction musicale de très haut niveau et un plateau très homogène et très digne sans être exceptionnel, dans une production vraiment digne d’intérêt, même si pas toujours aboutie à cause d’une dramaturgie originale relativement complexe et mal ficelée. Mais quel plaisir que celui de la découverte, avec l’espoir d’une installation au répertoire des théâtres qui serait amplement méritée et changerait de l'insupportable routine.

La représentation à Munich était très impressionnante.

Une révélation.