Autour de la composition.

Dans le programme de salle, un article souligne que Spontini est le chainon manquant entre Gluck et Berlioz. Certes, mais l’histoire de l’opéra fait en général un raccourci de Mozart à Rossini, passant ensuite au Belcanto et à Verdi, en taisant la musique en France, qui est pourtant vivace sous la Révolution. Alors on a passé sous silence Grétry Méhul et Gossec, mais surtout les italiens de Paris, Cherubini, d’abord, un des rois de l’opéra-comique sous la Révolution, puis Spontini, qui arrive au début des années 1800. Ainsi Rossini, qui connaît tout le monde musical a bien étudié Spontini quand il a offert ses opéras parisiens, et notamment Moïse et Pharaon. Quant à Meyerbeer, il suffit de considérer sa carrière jusqu’à Robert le Diable pour voir où penchent ses goûts. Admirateur éperdu de Rossini, il écrit des opéras italiens, et bien évidemment, comme tous les musiciens de l’époque, il connaît parfaitement Spontini et l’admire.

J’aime, notamment en ces temps de préférence nationale, de voir comment la musique française de l’époque, Auber et Berlioz essentiellement, plonge dans les partitions qui beethovéniennes (Berlioz), qui rossiniennes voire meyerbeeriennes première manière et même wéberiennes (Auber) et comment un style aussi français que le Grand-Opéra, naît avec des parents lointains ou proches qui ont nom Gluck, Cherubini, Spontini, Rossini, Meyerbeer… Français de souche comme qui dirait … La culture, depuis des siècles est indécrottablement supranationale et européenne.

Ainsi au début du XIXe siècle, nous l’avons souligné dans notre récent article sur Fidelio, c’est l’opéra-comique qui domine depuis la révolution, un genre plus accessible et moins élitiste que l’opéra très marqué encore par son statut régalien. Ainsi même Fidelio de Beethoven est un Singspiel, opéra-comique à l’allemande.

À ceux qui notent que La Vestale eut 200 représentations à Paris de sa création en 1807 à 1854, soit en 47 ans, je rappelle que Lodoïska de Cherubini que je tiens pour un chef d’œuvre, en eut 200…en dix ans… sur toute la période révolutionnaire…

En fait même si l’opéra existe sous la révolution, au Theâtre des Arts à Paris, devenu ensuite Opéra de la rue de Richelieu où a été créé La Vestale, c’est l’opéra-comique au Théâtre Feydeau qui a le vent en poupe.

La gloire de La Vestale , au-delà de ses qualités musicales, c’est aussi le retour à l’opéra officiel et régalien dans la grande tradition de l’opéra, genre royal du XVIIIe ; on passe simplement à l’opéra genre « impérial », et indiquer le genre « Tragédie lyrique », c’est se placer directement dans la tradition lullyste et ramiste d’un opéra officiel. Retour à la « normalisation » en quelque sorte. La Vestale, c’est le retour au genre officiel du pouvoir…

Musicalement les choses sont bien plus complexes.

Bien entendu, et comme pour les operas sérieux (les « opere serie ») de Rossini, l’influence de Gluck y est indiscutable, chœurs importants, peu de personnages, focale sur une héroïne à la psychologie assez riche, nœud tragique qui nécessite un Deus ex machina. Les ingrédients sont là.

Mais derrière il y a aussi la tradition de l’opéra comme « grand spectacle » avant d’être « grand opéra », et la tradition court depuis Lully. L’opéra est un grand spectacle qui doit impressionner les foules.

Par ailleurs, Spontini né en 1774 (tout comme Cherubini, né en 1760) connaît les évolutions musicales, Gluck et Mozart notamment. L’un Cherubini, étudie à Bologne, l’autre, Spontini, à Naples, ce qui signifie deux écoles qui plongent dans des univers très différents de la musique baroque mais chacune très vivaces. Cherubini d’abord puis Spontini regardent avidement autour d’eux, notamment vers Paris et tous deux commencent aussi leur carrière parisienne par l’opéra-comique, à dix ans de distance à peu près…

Si le premier acte de La Vestale est fait nettement écho à Gluck, le deuxième acte, plus dramatique, est plus proche de la vivacité de l’opéra-comique, le troisième étant une sorte de mélange un peu hybride, et Rossini qui connaît son monde et les partitions de ses collègues et prédécesseurs, ne manquera pas de s’en inspirer et de piquer çà et là quelques notes, quelques rythmes, quelques constructions d’ensemble. Pas seulement dans l’opera seria, mais aussi le bouffe (dans il barbiere di Siviglia). Après tout, même si vingt ans séparent Spontini de Rossini, les premières productions de Rossini et les premières productions parisiennes de Spontini ne sont guère distantes que de 6 ans (premiers opéras comiques de Spontini en 1804, premier opéra de Rossini, La Cambiale di matrimonio en 1810). Et Rossini fera appel pour son Moïse et Pharaon et son Guillaume Tell (avec Hippolyte Bis) à Etienne de Jouy le librettiste de La Vestale. Ce n’est pas un hasard.

Une fois encore et comme souvent la circulation des idées, des œuvres et des influences est forte en ce début de XIXe siècle et le théâtre musical en Europe et pas seulement en Italie est vivant et prolifique. Le destin de La Vestale sera d’ailleurs largement européen. Dès 1810 La Vestale est créée à Vienne dans une traduction allemande, suivie par Berlin en 1811 et Munich en 1812. La première italienne a lieu en 1811 au San Carlo de Naples dans la traduction de GiovannI Schmidt, par ailleurs auteur de trois livrets de Rossini, Armide, Eduardo e Cristina et Adelaide di Borgogna. Le succès est total, sur toutes les scènes européennes, ce qui montre que l’œuvre, fortement soutenue par Joséphine et dont on dit qu’elle célèbre l’union de Napoléon et de Joséphine (deux petites années avant leur divorce…) dépasse la circonstance strictement française. Incontestablement elle ouvre sur des tendances nouvelles, inspirées de Gluck par le lien musique, action scénique et psychologie des personnages, mais avec une inspiration dramatique sans doute perçue comme une forte nouveauté, alliée au spectacle grandiose qu’elle permettait et à une qualité musicale et un raffinement qu’on n’avait pas connus depuis des années. Ainsi le destin de l’œuvre est d’être une référence internationale jusqu’à Wagner et Meyerbeer, car tout le monde musical la connaissait et l’admirait.

L’intrigue

L’intrigue en est simple : Julia et Licinius s’aiment, mais Licinius est appelé à la guerre et Julia par devoir familial devient vestale, ce qui est un honneur : les vestales sont les gardiennes du foyer de la Cité, symbolisé par le feu sacré, qui garantit la continuité de l’État par la faveur des Dieux.

Mais Licinius revient, et l’amour dormait sous les braises : les deux se rencontrent et tout à leurs transports, laissent le feu s’éteindre (sans doute aussi les Dieux y sont-ils pour quelque chose). Le châtiment dans ce cas est terrible : la vestale responsable est enterrée vivante.

Julia est condamnée mais Licinius s’accuse. On s’en remet au jugement divin, et dans le tonnerre et les éclairs, les Dieux raniment le feu sacré, sauvant le couple et leur permettant de vivre heureux et d’avoir beaucoup d’enfants…

Un Happy end, grâce à l’intervention divine au tout dernier moment, dans la grande tradition du Deus ex machina familier des baroques, mais pas seulement, qui permettait au premier opéra « impérial » de célébrer le couple impérial. Une fin tragique eût été évidemment malvenue…

D’un autre côté, traditions et règles religieuses strictes étaient battues en brèche notamment dans les romans du XVIIIe, mais aussi du XVIIe, il suffit de rappeler aussi bien La Religieuse de Diderot, publiée à titre posthume en 1796, à peine 11 ans avant la création de l’œuvre, et plus loin dans le temps, Les lettres portugaises de Guilleragues (1669) sans compter d’autres publications moins connues. Même si l’Empire avait rétabli la religion dans son rôle officiel (le pape assiste au sacre) après la révolution, l’esprit révolutionnaire était passé par là en 1807 et permettait de regarder les règles religieuses avec plus de distance qu’auparavant, au moins dans certains milieux.

Quant à ceux qui souriraient de cette histoire de flamme qui s’éteint, il suffit de voir comme en ce moment la flamme olympique est gardée, chouchoutée et protégée pour comprendre que nous savons faire survivre ou réinventer (en 1928 en l’occurrence) certains rituels que personne ne semble considérer comme ridicules…

Dernier point, les jeunes filles enfermées au couvent contre leur gré et libérables par un grand cœur était un topos de romans libertins ou non, une sorte de dérivé des romans ou pièces à sauvetage très la mode à la fin du XVIIIe. L’histoire n’est donc pas d’abord politique, elle est totalement romanesque, dans une Rome peu favorable aux femmes qui semble bien chez Spontini les stigmatiser. Terrain connu par le public de l’époque et rien de nouveau sous le soleil

La production parisienne

Lydia Steier propose à sa vision une signature finale de Voltaire : « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion ». Qui pourrait s’opposer à Voltaire en ces temps où le fanatisme religieux revient dans le monde depuis quelques dizaines d’années. La seule question qui se pose ici est de se demander si c’est bien le propos.

Que le sabre soit l’allié du goupillon, nous le savons depuis des lustres, l’opéra aussi (nous venons de rendre compte de Tosca qui en est un exemple), que l’Empire romain soit guerrier, nous le savons aussi, sinon il ne serait pas un Empire, qu’il ait inspiré les Empires, Charlemagne, ou Napoléon, ou la Russie dont l’empereur s’appelle le Tsar ou le Czar, c’est-à-dire César, ou l’Empire allemand dont le souverain est le Kaiser (autre variation sur César), c’est connu, et que la mode napoléonienne imite les objets romains ou les costumes romains, c’est aussi dans tous les livres. Qu’enfin Mussolini appelle fascisme un mouvement dont le nom procède du faisceau de licteurs de la Rome antique, et soutienne une architecture monumentale à la romaine, c’est un lieu commun.

Tout cela ne veut pas dire que l’Empire romain soit un état fasciste, ni que la religion romaine ait été si oppressante, pour faire de l’Empire une théocratie. L’empereur est certes un Dieu vivant, et César se disait descendre de Vénus, mais au-delà de la communication nécessaire à affirmer le pouvoir (on dit aujourd’hui culte de la personnalité) il n’y avait pas vraiment d’oppression religieuse. La religion romaine était plutôt ouverte, notamment aux cultes étrangers qu’elle savait tolérer voire digérer. Et les martyres chrétiens servent une propagande contre les païens qui va se déchainer quand le christianisme va s’imposer. D’une certaine manière, l’empire chrétien (Théodose) a été bien plus terrible au niveau religieux que l’oppression romaine contre les chrétiens.

Mais, et le travail de chercheurs et chercheuses comme Florence Dupont l’a montré, les romains étaient très différents de nous, par les mœurs, la sexualité, la relation à la violence et à la mort : nous aimons imaginer des romains comme nos « pères », si proches, et ils étaient bien plus loin de nous qu’on ne le croit généralement, c’est pourquoi toute tentative d’assimilation eux/nous au théâtre est une simplification, un raccourci qui n’a d’intérêt que celui de chercher à ces histoires un peu surannées un moyen de les rendre comme on dit, « proches de nous ».

Mais là n’est pas non plus le lieu du débat : nous n’allons pas voir un drame à la romaine, Spontini n’a jamais écrit un drame historique fidèle à histoire, mais plutôt fidèle à nos idées reçues, passées aux prismes divers des modes de l’époque et à la moulinette impériale, une sorte de conte de fées à usage Bonaparte où l’amour triomphe, protégé par les Dieux en plus. De quoi ravir la midinette impériale.

Alors Lydia Steier peut bien imaginer un état fasciste oppressant qui utilise la religion pour imposer son pouvoir, voire une théocratie à l’iranienne comme elle l’explique dans le programme : c’est son univers, qui montre un mode de violence et de supplices, et qui lui fait dire : « tout le monde à Paris va me prendre pour une perverse assoiffée de sang ! »

Sûrement pas, mais c’est une femme de théâtre aux idées bien arrêtées sur comme va le monde et qui a des comptes à régler avec la violence, la religion catholique et les totalitarismes dans chaque opéra qu’elle aborde. On peut très volontiers comprendre sa volonté de donner à cette tragédie lyrique une couleur qui nous parle de manière plus directe, mais on reste plus circonspect devant un langage répétitif qui semble plaqué. Ainsi retrouve-t-on des motifs de sa Frau ohne Schatten de Baden-Baden (la Vierge en majesté qui défile), ou de son Don Carlos genevois, comme les pendus, la violence, l’inquisition et le refus du happy end qu’elle partage avec son collègue Robert Carsen qui vient de réaliser à Salzbourg une Clemenza di Tito dystopique.

Elle assimile les vestales à un groupe conventuel, où les religieuses sont soumises, fouettées, rasées et où elles revêtent une perruque qui les unifie en quelque sorte et les rendent anonymes, leur niant une individualité, ce qui fait de Julia une âme singulière.

Quant à la flamme, c’est un autodafé des livres interdits, qu’on brûle à qui mieux mieux et qui prend place dans un décor qui est le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, lieu de savoir par excellence, et donc forcément ennemi de l’État et de la religion qui maintiennent les peuples dans l’ignorance pour rester au pouvoir…

D’ailleurs, Julia « âme singulière » est à surveiller, elle ouvre un des livres pour le parcourir avant qu’il ne soit jeté au feu et la Grande Vestale la surprend et le lui arrache. Moment furtif, mais qui fait de Julia une sorte de forte tête, une insoumise… On ne peut rien contre la liberté de la pensée…

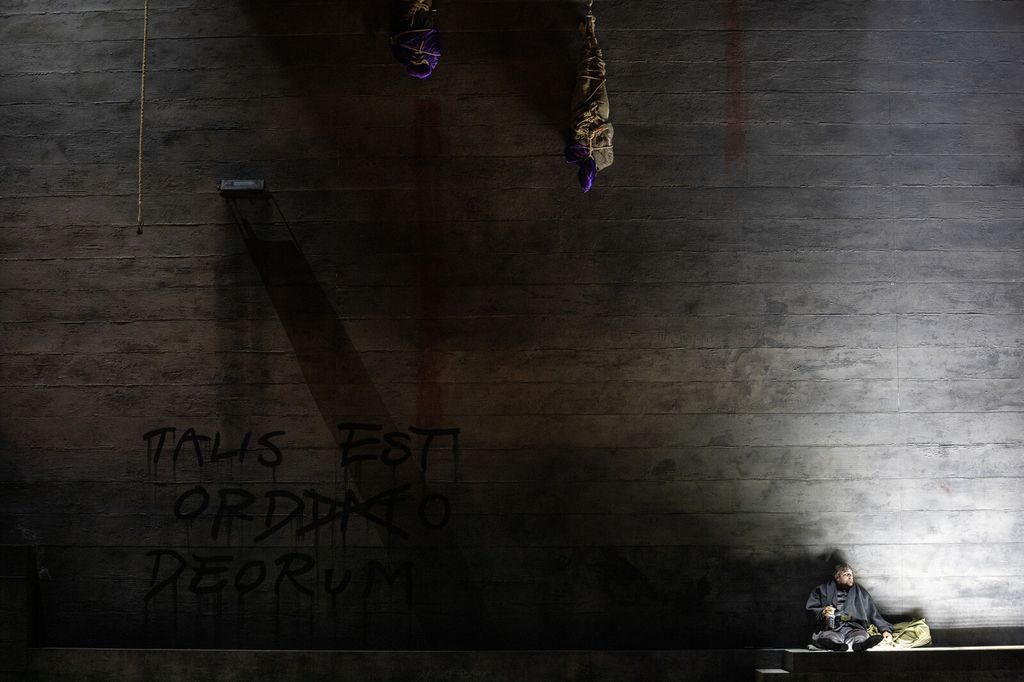

De son côté, Licinius a aussi ses problèmes. Il revient de guerre et il en a trop vu, au lever de rideau, qui nous montre devant un mur gris des pendus et une pendaison (par les pieds), sur un mur gris où s’affiche une sorte de motto : Talis est ordo deorum (telle est la volonté‑l’ordre- des Dieux) il apparaît être devenu une sorte de loque alcoolique dans ce monde délétère que les Dieux semblent avoir voulu. Le couple est assez mal parti.

On a donc vu pendant l’ouverture quelques flashes (le rideau s’ouvre et se baisse) où visiblement Licinius est à bout, il en a trop vu : des suppliciés pendus par les pieds, un malheureux attrapé, lié, et pendu de la même façon. Même si la manière de pendre était plus classique à Genève, on avait eu droit à la même farine au début de son Don Carlos.

Le défilé de triomphe de Licinius est aussi un moyen d’afficher un « vrai » triomphe à la romaine où on expose les prisonniers : soyons clairs, les moyens ne permettent pas des centaines de figurants, et deux chariots suffisent, un supplicié sanguinolent et nu sur lequel on s’en donne à cœur joie et une cage dans laquelle quelques malheureux prisonniers sont enfermés. Et on se dit : tiens, on est dans Aida… que Lydia Steier a mis en scène à Francfort. Mais voilà qu’apparaissent d’autres figurants vêtus de capirotes, et nous voilà projetés de nouveau dans son Don Carlos genevois. Quant à la Vierge en majesté sur son char, elle était une des « attractions » de sa Frau ohne Schatten à Baden-Baden… ce n’est pas un défilé de triomphe romain, c’est celui des obsessions de Lydia Steier, couronnées par des vidéos de défilés fascistes, de dictateurs raides à l’uniforme rutilant et aux yeux dans le lointain, qui rappellent – mêmes thématiques, mêmes types de prises de vues, mêmes angles- les vidéos qu’on voyait dans le Rienzi (encore une histoire de populisme à la Romaine, mais de la fin du moyen âge) signé Philipp Stölzl à la Deutsche Oper Berlin en 2010. Rien de neuf sous le soleil… une accumulation de poncifs et de reprises, sans vraiment essayer de cibler une vision nouvelle.

En réalité Lydia Steier part de la question de l’oppression des femmes et de leur statut dans les sociétés antiques, ce que la situation des vestales semble traduire puisqu’elles étaient choisies par le Grand Pontife et dédiées au culte pendant les années où elles pouvaient procréer. Veillant au foyer de la cité, elles étaient des vierges « en réserve » en cas de catastrophe, vague réminiscence de l’enlèvement des Sabines… Mais il est difficile d’extrapoler à partir du statut des vestales sur des équivalences modernes.

De même sur la question de la prégnance religieuse. Les religions romaines et grecques sont d’abord des religions poliades, de la cité, et si elles ne sont pas superposables, elles ont d’abord une fonction sur la collectivité plus que sur l’individu… la question d’une religion plus individuelle est au contraire centrale dans les religions « orientales » qui envahissent la Rome impériale et dans les religions révélées. Dans l’antiquité c'est la question de l’ordre du monde qui est en jeu, d’où la stricte observance des rituels collectifs qui en sont la garantie, toute déviance risquant de mettre à mal le destin de la cité:de là le rituel des vestales.

Si le retour à l’antique est une donnée évidente de la fin du XVIIIe (avec la fouille des ruines de Pompéi et d’Herculanum notamment par Winckelmann), le retour à l’antique ne signifie aucunement connaissance approfondie des mœurs antiques. Ce qu’on souhaite, c’est d’abord rapprocher les deux mondes, en travaillant sur des systèmes de référence et à l’opéra, on souhaite d’abord faire du spectacle. Il suffit de voir les toiles peintes des décors de l’époque pour comprendre que l'antiquité rêvée est un vrai système de partage d’imaginaire, et non une source fiable de recherche scientifique.

Ainsi la volonté de transposition à toutes forces de Lydia Steier des conditions de La Vestale dans notre monde, est une entreprise assez commune dans la mise en scène d’opéra et ce n'est pas la nature de la discussion ; on aurait pu tout aussi bien considérer dans un tout autre ordre d’idées, que les aventures du couple Julia/Licinius sont une resucée de grandes histoires d’amour où le monde extérieur est un opposant et non un adjuvant, famille, convenances, société, encore que dans Roméo et Juliette, l’adjuvant soit le religieux, Frère Laurent. On retomberait alors dans un motif assez banal lié aux grands couples mythiques. Un topos de l’opéra. Nous nous aimons, mais le monde nous en veut.

En l’occurrence, l’histoire finit bien puisqu’en fin de parcours au moins dans le livret, les dieux pardonnent et laissent le couple vivre. Là encore on a une resucée des pardons mozartiens à commencer par L’enlèvement au Sérail, mais surtout d’Idomeneo, où le pardon vient d’en haut (Neptune). La question de la clémence qui pacifie peut aussi en 1807 avoir un sens politique précis, dans la perspective d’un Empire napoléonien désireux de se normaliser à l’intérieur comme à l’extérieur : la normalisation est la condition de la pérennité. Par ailleurs, ces Dieux qui pardonnent en fin de parcours reconnaissent implicitement la singularité de Julia, entrée chez les vestales contre son gré, mais soumise à l’autorité sociale du père. Ils préfèrent la lumière de la sincérité à celle d’un feu entretenu malgré soi.

Bref, il y a d’autres pistes possibles, mais Lydia Steier a préféré travailler sur l’oppression religieuse et la naissance de sociétés théocratiques en se fondant sur un roman dystopique de Margaret Atwood The Handmaid's Tale (1985), traduit sous le titre La servante écarlate, une dystopie où les États-Unis s’enfoncent dans une situation à l’iranienne qui chasse tous les intellectuels pour faire naître un mélange terrible de militarisme et de religion, où les femmes sont catégorisées selon de stricts critères leur attribuant des fonctions sociales essentiellement subalternes dont la plus noble est la procréation.

Ainsi s’explique le beau décor d’Etienne Pluss, reproduisant le grand amphithéâtre de la Sorbonne, vue comme temple du savoir où tous les livres sont peu à peu brûlés dans le foyer des vestales, devenues alors les garantes de cette société d’où tout savoir est banni. Comme si savoir et femme étaient deux données antagonistes. Ainsi Julia qui lit furtivement, et Licinius écœuré par la guerre sont devenus des âmes dangereuses qui doutent, ce qui élargit le spectre voulu par Lydia Steier : ce n’est pas seulement une histoire d’amour, mais aussi une histoire de résistance.

D’une certaine manière, leur manière effrontée de s’étreindre sauvagement (enfin, comme on peut le faire à l’opéra…) devant le feu sacré est aussi un acte blasphématoire qui est un acte de résistance. Mais cette idée qui m’apparaît intéressante n’a pas eu l’air d’être poursuivie par la metteuse en scène, une idée en passant, comme tant d’autres.

En revanche, elle se réfère clairement pendant leur duo du deuxième acte à un autre duo bien plus fameux, celui de Tristan und Isolde : pendant qu’ils copulent, Cinna passe furtivement, monte à l’étage comme pour regarder au loin et les contemple, puis vient les avertir (Cinna : Le temps presse Acte II, sc.IV)) que le peuple est en agitation, le roi-peuple, par parallèle au roi Marke. Encore une référence à rajouter… d’autant que Wagner aimait le style déclamatoire de Spontini, et sa manière raffinée de lier texte et musique.

Enfin, le troisième acte devrait être résolutif, tous les ingrédients du drame y sont, Julia s’est accusée seule, elle est la coupable qu’on va condamner. De son côté Licinius fomente une sorte de coup d’état, avec une troupe de soldats d’élite rassemblés par Cinna (ce qui dans la mise en scène a son importance à la fin) pour libérer Julia. Même s’il ne faut pas oublier que sous la République romaine, l’armée en armes ne pouvait pénétrer dans Rome…

Julia est condamnée, descend dans le souterrain, tandis qu’une bataille doit s’engager entre les soldats de Licinius qui s’est accusé et les licteurs…

Pour éviter le carnage, les Dieux interviennent, c’est le deus ex machina qui est doublement efficace, il sauve le couple et sauve Rome de la guerre civile.

La mise en scène est assez spectaculaire, jusqu’au moment où Julia émerge du souterrain, remontant automatiquement mue par une machinerie, comme émergeant par ascenseur…ridicule à souhait. Mais le couple se retrouve dans l’allégresse et part vivre sa vie par la porte du fond illuminée, la lumière après la nuit (la scène est souvent assez sombre sous les éclairages de Valerio Tiberi…Musique de ballet, tout est bien qui finit bien….

Qui finit bien ?

Évidemment non…La petite troupe d’élite réunie par Cinna (un nom prédestiné, on sait depuis Corneille que les Cinna sont des comploteurs qui trahissent leurs amis) commence à tuer qui les vestales, qui le Grand Pontife, qui tout le monde tandis que sous la musique du ballet qui comme dans l’Orphée de Gluck devrait conclure dans la joie toute l’affaire, on entend des mitraillettes derrière la porte de verre où avait disparu le couple et où on entraine la Grande Vestale qui semble complice et donc à éliminer. Lydia Steier, qui est la délicatesse même, laisse l’affaire en suspens, on ne saura pas si le couple est mort, mais il y a de fortes chances tandis que Cinna contemplant le massacre, s’assoit sur son trône, dystopie, on vous dit.

Et à ce moment vient un souvenir frais encore, La Clemenza di Tito un mois avant à Salzbourg, où Robert Carsen, au moment où Titus est fêté et où tout le monde est content, est assassiné par les hommes de Vitellia qui massacrent tous les protagonistes. Et puis quand ils sont tous morts, elle s’assoit, au milieu, seule sur le trône, vêtue à la Giorgia Meloni.

Certes, Cinna ici n’est pas ici ressemblant à un récent nouveau héros bien français d’origine italienne, mais avec la même idée, la même position finale de l’auteur du « golpe », l’impression est qu’il y a comme une perméabilité des deux visions… Ou alors, le hasard fait bien les choses, qui nous transforment les -happy ends en dystopies…

Oui nous vivons un monde instable, oui, l’utopie politique n’existe pas, oui le totalitarisme appelle la violence, mais cela vient quand même, plus que chez Carsen où Vitellia pouvait avoir ses motivations (elle ne cesse de vitupérer dans La Clemenza di Tito et aspire au pouvoir et à l’Empire) Cinna arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe, pour nous dire : dans ce monde tout est possible…

Lydia Steier ne manque pas d’idées, elle en a sans doute trop et sans doute souvent répétitives, cumulatives, assénées, sans vraiment s’intéresser aux personnages , à leurs mouvement, à leurs attitudes : tout cela est aussi un peu sommaire, un peu bâclé, sans jamais un peu d’élégance ou de subtilité. Les motivations individuelles ne sont pas fouillées (Cinna) certains personnages restent un peu en plan : la Grande Vestale, prise entre instinct de protection (maman) et instinct de destruction et de domination (marâtre), même Licinius passe de loque humaine à général vainqueur en bel uniforme. Les mouvements, les gestes restent sommaires, le texte et l’expressivité mal travaillées. Bref, on a l’impression que Lydia Steier ne travaille rien d’autre que les idées à asséner, qu’elle assènerait dans n’importe quel répertoire. Je continue à penser que Lydia Steier est una montatura comme on dit en italien, c’’est à dire une artiste artificiellement montée en exergue, pour faire du scandale immédiat qu’on oubliera vite, effervescence et puis s’en va.

L’erreur est qu’ainsi, le retour de cette œuvre symbole de l’histoire de l’Opéra de Paris est gâché par cette vision sommaire, plaquée, sans intérêt. Il ne faut pas croire que je nie l’intérêt d’affirmer la tolérance comme une valeur contre le fanatisme, ni l’oppression des femmes par la religion. Mais la manière dont Lydia Steier s’y prend est contreproductive et caricaturale, superficielle et d’une subtilité digne de réseaux sociaux en folie. Enfin c’est une mise en scène construite en feuilleté, où défilent tour à tour Frau ohne Schatten et Aida, Don Carlos (de Madame Steier) et où circulent des évocations de Tristan und Isolde, mais aussi (au moins pour ma part) de la récente mise en scène de Robert Carsen de La Clemenza di Tito à Salzbourg ou des vieilles vidéos de Fettfilm pour la production Stölzl de Rienzi à Berlin, soit un feuilleté un peu lourd, qui a du mal à lever, et donc à digérer. Un poids inutile sur l’estomac.

Les aspects musicaux

Le danger est qu’avec une telle vision, les aspects musicaux s’en ressentent : on le comprend au premier acte, majestueux et monumental remontant à l’idée qu’on a d’un Gluck grandiose et ennuyeux alors que certaines interprétations nous en montrent des aspects autrement vivants et vibrants (voir l’Orfeo ed Euridice de Capuano et Bartoli l’an dernier à Salzbourg), profitant d’une musique qu’on croit plate avant les explosions un peu plus passionnées du deuxième acte. Lydia Steier concentre en ce premier acte ses images les plus « choquantes » (l’Opéra de Paris avertit les spectateurs, du coup, on est presque excité de voir quelques violences sanguinolentes) en contraste avec une musique qu’on pense peu passionnante. Elle réveille le spectateur de son aimable ronronnement.

C’est justement le problème de la direction de Bertrand de Billy : comme toujours très en place, très attentive au chant, très respectueuse des équilibres, mais ne révélant pas suffisamment les beautés de la partition, ses contrastes, ses raffinements. Cela reste assez plat dans l’ensemble, On se demande ce qu’un chef venant du baroque (un Montanari, un Capuano) aurait pu faire de cette partition ici un peu trop sage, trop carrée, trop tirée au cordeau. L’orchestre de l’Opéra suit parfaitement son chef, mais le son qui émerge de la fosse, semble quelquefois sinon éteint du moins lointain, absent. J’avais il y a longtemps adoré Bertrand de Billy à Londres dans une Maria Stuarda étonnante de vigueur, ici on a l’impression que cette Vestale est enterrée vivante avant l’heure.

Si tout est techniquement très suivi et au point, et si les chanteurs doivent se sentir très à l’aise parce qu’ils sont effectivement soutenus, il manque ici le théâtre. Il est vrai à la décharge du chef qu’il n’a peut-être pas trouvé l’inspiration dans ce qu’il voyait sur scène. On ne sent pas entre chef et metteur en scène de vraie complicité, et le produit final ne peut que tomber à plat. J’ai malheureusement l’impression que le train de la Gesamtkunstwerk est passé sans s’arrêter à la station Bastille.

Pourtant, vu qu’il s’agit d’une œuvre spectaculaire, contrairement à ce que beaucoup ont dit, elle avait sa place à Bastille, mais là encore, si Lydia Steier profite du plateau pour installer son (beau) décor monumental, ses scènes de foules sont bien pauvres de conception et manquent de vigueur réelle, elles sont la plupart du temps affreusement banales, comme dans n’importe quel théâtre traditionnel et poussiéreux.

C’est dommage parce que le chœur de l’opéra dirigé par Ching-Lien Wu s’impose par une belle vigueur, par une élocution claire et de vraies variations de ton, mais on aurait pu rêver là encore plus de présence à la scène.

Les voix

`Conformément à une certaine tradition, il y a peu de protagonistes et de rôles dans l’œuvre, lointain souvenir de la tragédie française où contrairement aux drames shakespeariens tout est concentré autour de quelques personnages, ce qui pourrait aussi donner une belle mise en scène « psychologique » centrée sur des personnages qui ne sont pas si simples, mais de psychologie ici ne parlons pas. Ce n’est pas le genre de la maison Steier.

La tradition de la vocalité de La Vestale s’est un peu perdue, tant ce répertoire a disparu des scènes, que ce soit La Vestale, Fernand Cortez, ou l’encore plus rare Agnès von Hohenstaufen créé à Berlin en 1829 qui a eu une réelle influence presque immédiate sur le Grand-Opéra, essentiellement repris en italien (Agnese di Hohenstaufen) dans les cinquante dernières années où seules des stars comme Montserrat Caballé et Leyla Gencer l’ont affronté.

Dans La Vestale au disque il y a Callas à la Scala aux côtés de Ebe Stignani et Franco Corelli en Italien, avec en fosse Antonino Votto et la version Muti en français suite aux représentations scaligères avec Karen Huffstodt dans le rôle-titre que j’ai eu l’heur de voir plusieurs fois, où Muti inscrivait l’œuvre dans une claire tradition gluckiste, qu’il avait fortement réimposée à la Scala les années précédentes.

Plus récemment Ermonela Jaho en 2013 aborde le rôle au TCE avec Jérémie Rhorer en fosse et au disque encore plus récemment, le Palazzetto Bru Zane publie avec Christophe Rousset une version en français avec Marina Rebeka (encore une fausse gloire) dans le rôle-titre . Ces deux dernières interprétations rapprochent évidemment La Vestale du monde du XVIIIe et donc forcément de celui de Gluck, Ermonela Jaho faisant un clair rapprochement avec Alceste. C’est donc de ce côté qu’il faut attacher la tradition française, évidemment très différente de la tradition italienne, tant par le style que par les couleurs vocales. Quoi de commun entre le Licinius de Franco Corelli avec Callas et celui de Michael Spyres de cette production ?

La distribution réunie n’a pas de couleur spécifique, à l’exception d’un Nicolas Courjal, venu prêter main forte en cette représentation pour suppléer à Jean Teitgen souffrant, mais assurant la partie scénique, de Michael Spyres, styliste de haut vol à la voix de « baryténor » qui correspond idéalement à Licinius (que Muti avait confié à un baryton, Anthony Michaels Moore) qui n’a pas trop d’aigus, mais qui doit montrer un fort registre central et grave. Julien Behr en Cinna a commencé dans Mozart et chante désormais Don José de Carmen, Eve-Maud Hubeaux se promène entre Eboli, Carmen, Judith du Château de Barbe-Bleue mais aussi Gertrude d’Hamlet, et même Leonor de Guzman de La Favorite , quant à Elza van der Heever, elle navigue entre Kaiserin de Frau ohne Schatten, Chrysothemis d’Elektra de Strauss, Sieglinde de Walküre, mais aussi le bel canto (Maria Stuarda, Norma etc…), autant dire un éclectisme de bon aloi qui garantit une voix adaptable à tout, mais pas forcément un style. Elle a d’ailleurs même chanté Julia au Theater an der Wien en 2019, déjà dirigée par Bertrand de Billy et déjà aux côtés de Michael Spyres.

En réalité, il n’y a pas de couleur vocale spécifique ni stylistiquement définie dans le cast réuni ici, ce qui d’ailleurs ne signifie pas qu’il ne s’en sorte pas avec honneur, mais que pour l’homogénéité d’une couleur générale, on repassera à la prochaine Vestale, peut-être dans 170 ans. Mais c’est la politique artistique à la mode…

Le jeune ténor Florent Mbia, membre de la troupe, est à la fois le consul et un Aruspice, la voix est claire, bien projetée dans le vaisseau Bastille : dans une distribution réduite, chaque rôle doit être tenu avec dignité, parce que sinon c’est toujours l’ensemble qui en pâtit et Florent Mbia s’en sort de manière convaincante, et aussi élégante.

L’autre ténor, c’est Julien Behr en Cinna, avec son timbre toujours velouté et clair, un soin pour l’émission et le phrasé, un souci de bien dire le texte, ce qui est essentiel ici, mais on sent toujours quelques hésitations, quelques imprécisions et un aigu toujours un peu difficile. La couleur et le timbre se conjuguent bien avec celle de Michael Spyres, et le personnage assez vigoureux et juvénile et moins « fatigué » que Licinus est bien vu. On aurait cependant aimé que la mise en scène permette de-ci de-là à son chant d’avoir un zeste de distance pour faire comprendre son revirement final et surtout faire sentir le moment de la bascule. C’est beaucoup demander à Lydia Steier.

Jean Teitgen étant souffrant, il a assuré la mise en scène et Nicolas Courjal au proscenium a assuré – et comment ! – le chant. Soyons honnêtes, la mise en scène n’est pas si compliquée qu’elle ait nécessité de mobiliser Teitgen malade et masqué FFp2. On aurait pu le laisser se reposer au lit et je suis persuadé que Nicolas Courjal aurait assuré la représentation sans trop de problèmes.

Son chant vigoureux, sonore, particulièrement senti et incarné, a été un des bonheurs de la représentation : diction impeccable, sens du phrasé, projection, présence vocale imposante, il a été un Grand Pontife doué d’une incontestable autorité vocale, un rôle qu’il a enregistré avec le Palazzetto Bru Zane et Christophe Rousset.

Michael Spyres était Licinius. Comme il sera prochainement Siegmund à Bayreuth, on pourrait lui reprocher le même éclectisme qu’à sa collègue Elza van der Heever. Mais le cas est très différent. Il n’aborde pas tous les rôles en même temps, passant indifféremment de l’un à l’autre. Toute sa carrière a été un chemin rigoureux, baroque, belcanto, pour aborder enfin les rôles du post romantisme qu’il chante mais sans jamais oublier sa formation de base, indispensable pour conserver technique impeccable et style. Il fut l’an dernier à pareille époque à Munich un éblouissant Jupiter dans la Semele de Haendel. Il va chanter Siegmund, avec derrière lui le bagage d’un style et d’une technique de fer, qui le font triompher dans tous les rôles qu’il aborde. Au fond, il va aborder Wagner dans les conditions des chanteurs du XIXe qui découvraient la musique de l’avenir : avec le même répertoire qui allait grosso modo de Gluck au Grand Opéra et qui était si formateur pour le phrasé, la voix, la tenue de souffle, la ligne de chant et le soin du texte. Il ne faut jamais oublier que Wagner était un chef d’orchestre, qui avait dirigé ou connaissait l’essentiel du répertoire d’alors, qu’il connaissait les voix et savait ce qu’il pouvait exiger d’elles. Ce bagage-là, c’est exactement celui de Michael Spyres.

Tout son Licinius est là : un style impeccable, une voix maîtrisée, d’une rare étendue, d’une couleur sombre qui convient au personnage, avec un sens des mots et des accents qui donne tout son poids au texte. Une merveille d’authenticité et de maîtrise. Son air « Julia va mourir » est un miracle de bel canto au service d’un style déclamatoire, jamais exagéré, toujours contenu, et toujours émouvant. Une composition pour l’histoire. Inoubliable.

Eve Maud-Hubeaux était la Grande Vestale, dont on n’arrive pas à voir si c’est une sadique horrible, qui fait fouetter au sang la pauvre Julia, et qui lui en fait voir de toutes les couleurs steieriennes, ou si elle est traversée par instants d’un bref rayon de compassion (bref, parce qu’on est chez Steier « assoiffée de sang ») . Mais le personnage est là, élancé, droit, imposant, qui occupe le plateau d’une présence indéniable.

La voix aussi, avec ses qualités d’accents, de couleur et la clarté d’une diction absolument impeccable. On comprend chaque mot, le texte est mâché, distillé : c’en est un plaisir.

Mais j’ai toujours l’impression qu’Eve-Maud Hubeaux est un peu en deçà des rôles qu’elle aborde. Elle est si expressive que tout passe et qu’elle emporte toujours un franc succès, mais la voix n'est pas toujours au rendez-vous de l’étendue, avec des graves quelquefois détimbrés, et des aigus pas toujours tenus : les notes y sont, la tenue de la ligne et du souffle un peu moins. C’est indiscutablement une artiste de grand talent mais qui est souvent aux limites des moyens des rôles qu’elle chante. Cependant elle reste ici une Grande Vestale très racée.

En ce dimanche après-midi, Elza van der Heever qui jusque-là avait annulé toutes les représentations, première comprise, effectue sa première Julia sur la scène de Bastille. Il est possible qu’elle soit encore un peu en-deçà de ses grands moyens, mais ce n’est pas là pour moi la question essentielle. Elza van der Heever a sans conteste une voix, étendue et puissante qui pourrait convenir à Julia. Mais il manque à ce chant quelquefois élégant, quelquefois indifférent, d’abord un sens du texte affirmé. On ne comprend pas tout, l’articulation est négligée, et c’est dans ce rôle tout à fait délétère, surtout face à un miracle comme Spyres. Ensuite, le chant n’appelle pas de reproche particulier, mais pas de particulière louange dont on pourrait immédiatement dire « c’est le personnage ». Elle chante les airs avec soin, avec un réel souci de travailler la ligne, le souffle, mais il manque une incarnation. C’est un chant soigné, mais sans la force intérieure qui fait les grandes tragédiennes, les Scotto ou les Gencer. On m’objectera que la mode n’est pas à la tripe, mais au beau style qui fait croire que seule la forme est la garantie de la substance. Mais c’est l’inverse : comme la poésie, le chant est une âme qui inaugure une forme comme le dit Pierre-Jean Jouve. Un seul exemple, quand on la presse de donner le nom de son compagnon, elle répond cette phrase si simple « Vous ne le saurez pas » . Cette phrase doit venir du plus profond du corps, elle doit être ressentie, vécue. Ici elle reste indifférente, accompagnée d’un geste vague, sans puissance. Julia est un rôle qui évolue de la jeune fille soumise à celle engagée puis héroïque. Ce Vous ne le saurez pas est le basculement dans l’héroïsme, dans la femme qui s’affirme et qui dit non, de la femme soumise à la femme puissante. Ici, rien. Ça passe, de manière indifférente. Certes là encore, la metteuse en scène aurait pu inviter à y mettre un peu plus d’engagement, mais visiblement, Madame Steier était ailleurs.

Chant élégant, aux contours assurés, mais un chant qui ne remplit jamais l’espace du mythe, qui doit être celui de La Vestale, à l’instar d’une Norma, ou d’une Fides. Elza van der Heever est Julia, elle n’est que Julia, mais de Julia à La Vestale, il y a un chemin encore raide à grimper…

Et c’est bien là où le bât blesse. Quand on monte La Vestale, on s’assure du rôle-titre en priorité, un de ces rôles qui exigent une incarnation, un rôle à trois couleurs en évolution, la soumission, la passion amoureuse et l’héroïsme. On doit d’abord s’assurer que le rôle-titre sera non chanté, mais incarné, remplissant de sa présence à sa première apparition le plateau de Bastille ; certes, la mise en scène n’aide pas, mais une mise en scène aussi touffue soit-elle peut se transcender avec une personnalité hors du commun.

Faute de rôle-titre d’incarnation, la construction d’ensemble en pâtit. Et cette production de La Vestale, tout en étant bienvenue, ne reste que convenue et ne s’impose pas à cause de choix artistique désordonnés, manquant de réelle vision. À moins que l’appartenance à la même (grande) agence artistique viennoise du soprano, mezzosoprano, chef et metteuse en scène ne fasse office de politique artistique, ce qui serait encore plus grotesque, mais bien dans l’air du temps.

Opéra national de Paris – Bastille les 2, 5, 8, 11 juillet 2024

Avant d’aborder Siegmund à Bayreuth, Michael Spyres a déjà chanté Lohengrin ce printemps à l’Opèra du Rhin. Son passage à Wagner aura connu cette étape importante.