_____

Important : On peut accéder à la transmission vidéo de cette production (en ligne jusqu'au 28 août 2023) sur le site d'ARDMediathek.

Acte I

_________

La presse était pour l’essentiel pourvue des précieuses lunettes, adaptées à chaque visage et à chaque nez, y compris aux porteurs de lunettes qui devaient déclarer les mesures de leur correction visuelle, une logistique complexe pour les quelques 300 spectateurs qui en portaient (trois des derniers rangs du Parkett) qui étendue à toute la salle, devrait occasionner quelques sueurs froides aux organisateurs. Il faudra aussi en revoir le confort, car entre le nez trop pincé et la monture très serrée à la tête, on avait plaisir à les ôter de temps à autre et pas seulement pour voir ce qui se passait effectivement sur scène. C’est pourquoi la démarche critique est un peu délicate pour un spectacle qui dans la salle était double, puisque la réalité augmentée ajoutait des images, des données, des idées que la seule mise en scène scénique n’offrait que de manière allusive. Si bien que périodiquement nous enlevions la monture aussi pour voir ce que la scène « nue » offrait et faire la balance entre les deux. Ainsi essaierons-nous de révéler les deux faces de Janus au lecteur (et peut-être futur spectateur) car si la version scénique ne livrait que les rares signes du sens général, la version réalité augmentée assénait une série d’images qui en faisait un didacticiel un peu lourdingue pour révéler le sens ultime de ce travail.

Il nous reste à conseiller au spectateur qui ne portera pas de lunettes de venir à l’avance, prendre un peu de temps pour lire le programme de salle qui donne des illustrations assez claires de ce qu’il ne verra pas, et d’autres illustrations qui le guideront vers le sens…

Que de précautions, direz-vous, pour une production, mais c’est compréhensible dans la mesure où nous en sommes à une sorte d’expérience princeps, sans doute appelée à se développer rapidement et surtout à se perfectionner. On demande donc la compréhension du futur spectateur et du présent lecteur.

Acte I

Abstraction faite de la réalité augmentée, Parsifal vu par Jay Scheid ne va pas bien loin ; sauf une surprise, pendant le prélude, on voit Gurnemanz se réveiller, et l’une des Knappe (sorte d’écuyers) s’approcher et se lover sur lui, avec l’étreinte passionnée qui s’en suit. Gurnemanz en général asexué est ici en proie au désir, comme Amfortas : c’est la première image, celle l’une des clefs de l’œuvre (l’effet du désir) et il faudra voir ce qu’en fait la mise en scène ensuite…

En effet, à part cette surprise (la femme en chevelure noir/blanc au départ semblait être l’évocation de l’échange Kundry/Amfortas et c’est un autre couple qui s’aime) La vision proposée est d’abord dans l’ensemble une vision grosso modo traditionnelle, sans direction d’acteurs approfondie, un premier acte assez conforme aux attentes, dans un paysage assez abstrait dominé par une sorte de phare (une entrée monumentale ? un signal qui doit être vu de loin ?), une mare d’eau calme et pure (très important pour la suite), et des chevaliers habillés un peu transgenre (il faut être à la mode), soit des sortes de survêtements à motifs divers et assez festifs, soit durant la cérémonie avec des pantajupes( ?)/paréos( ?) jaunes : le jaune avec sa symbolique maléfique comme chez Tcherniakov ne semble pas ici de mise, c’est le jaune couleur fraternité qui est sans doute retenu. Peu de mouvement, un récit de Gurnemanz fixe comme il se doit, des Gralsritter fixes comme il se doit, une Kundry exténuée comme il se doit à l’étrange chevelure blanche mâtinée de noir, noir/blanc, avec des tatouages de serpents, comme toute femme tentatrice (et comme la « Voix » qui clôt l’acte et comme celle qui a entrainé Gurnemanz dans le péché). Un Parsifal comme tous les Parsifal de la terre, surtout quand il n’y a pas d’idée ou qu’on veut faire grave et solennel…

On changerait quelque peu le décor et on trouverait Wolfgang Wagner, costumes mis à part, c’est-à-dire un Parsifal tel qu’en elle-même l’éternité le change. Ni Herheim, ni Laufenberg, ni Friedrich et évidemment (horribile visu) ni Schlingensief (que le metteur en scène dit pourtant avoir admiré). C’est plat, c’est tranquille, c’est le Graal de grande série.

Aux lunettes, à cette platitude s’ajoutent des arbres décharnés, des lucioles, des buissons, des insectes qui volent dont une mouche géante qui s’approche de vous en vous tirant sa petite langue, il y a un peu de couleur, un peu de mouvement, les lunettes nous apprennent qu’il y a une nature, pas bien en forme, mais qui vivote et nous avec. Mais quand Kundry apparaît, aux lunettes nous voyons une pluie de roches avec ce qui semble être du minerai bleuté, cela a aussi son importance pour la suite et des cranes. Retenez bien : de la roche et du minerai. Et surtout du cristal, un cristal…On se dit alors « Et si le phare marquait l’entrée d’une mine… ? ».

Arrive Parsifal qui tue le cygne… sur scène, comme d’habitude. Aux lunettes, des cygnes qui volent partout, des flèches qui tirent partout et même sur vous (pluie de flèches) et puis le tir fatal démultiplié (il semble que Parsifal ait fait un massacre) et du sang qui coule et envahit nos lunettes.

Sur scène, la scène entre Parsifal, Gurnemanz et Kundry est réglée as usual, et la scène du Graal se prépare : se lève une couronne de néons figurant une coupole, et les chevaliers arrivent, pas très ordonnés, mais c’est la rançon de la fraternité. Ils se pressent autour de l’eau pure. Amfortas tient à peine debout et n’y arrive pas comme toujours, mais Titurel cette fois n’est pas dans l’ombre, mais écroulé auprès du « phare ». On verra Titurel toute la scène, et surtout à la fin, régénéré, heureux et embrassant tout le monde. Le Graal est un cristal symbole de pureté originelle ou un bloc de métal pur, mais aussi allusion (pendant tout l’opéra, au moins aux lunettes) à la cristallisation des roches, qui passent d’un état à l’autre : la cristallisation, c’est aussi le fait de contempler dans l’être aimé la perfection (Stendhal), ainsi, dans De l’Amour définit-il la cristallisation : « Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver ; deux ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes (…) Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections ». C’est le spectacle que le spectateur à lunettes peut observer, avec cette accumulation initiale de rameaux sans feuilles, ces roches nues qui peu à peu se couvrent de cristal. Parsifal/Stendhal, ça rime et personne n’y avait pensé jusqu’ici… Si c’est la naissance de l’amour que ce processus décrit, on peut d’emblée imaginer la conclusion de l’œuvre…

Mais cette cérémonie du Graal qui tourne autour du cristal mais ignore encore l’Amour, avec les costumes et les maquillages (le chœur a les yeux noircis) donne l’impression d’un univers sorti de la bande dessinée ou de l’animation. Par ailleurs, ce monde est en adoration devant le concret, un cristal, une roche première, et non plus vers le Divin abstrait de nos cultures. Certes, dans l’adoration du Graal, il y a des restes évidemment païens, mais ici, nous sommes retournés à l’animisme, au paganisme qui utilise les symboles religieux traditionnels au service d’autre chose Au-delà du Graal sont exposés à terre toutes sortes d’objets religieux, enchâssés ou non (qu’on voit aussi voleter dans les lunettes), le Graal est couvert, à part et pendant le début de la cérémonie Kundry dormant se roule en boule vers la sortie…

En réalité, tout cela semble avoir à peu près pour seul but de régénérer Titurel, qui prend les forces chez son fils pendant que l’autre s’écroule, et Titurel au milieu des chevaliers se lève régénéré et sort en trottinant, en pleine forme, serrant dans ses bras les chevaliers après avoir serré son fils. Bien évidemment, la question de la relation d’Amfortas à Titurel a été déjà traitée, la question du sang régénérateur aussi (on se souvient de la fontaine de sang de Uwe Eric Laufenberg dans la précédente production à Bayreuth, on se souvient aussi de Schlingensief dont le sang menstruel était l’essentiel de la cérémonie), qui est ici reprise, le cristal ayant pour effet de faire saigner la blessure d’Amfortas dont on recueille le précieux liquide, et dont on arrose la roche (c’est fou ce que l’inventivité (?) des metteurs en scène va chercher dans le rituel du Graal) que tout le monde va se partager. Tous les chevaliers regardent Titurel renaître et se repaître du sang de la blessure de son fils, un Titurel vampire en quelque sorte qui pour le remercier serre Amfortas dans ses bras (ainsi il reprend encore un peu de sang qui coule en le serrant très fort…).

Face au cristal et au sang (forcément impur), Parsifal, à la différence d’autres mises en scène, donne des signes de compassion, il se touche l’endroit de la blessure, il sourit séraphiquement, il se concentre, même si il n’a pas compris (il est chassé comme d’habitude) on comprend à le voir qu’il est sur la voie de quelque chose, et Gurnemanz (ayant recouvert son pantajaune d’un manteau de cérémonie d’un style très oriental et multicolore, le regarde, sans bien saisir : d’une part, il a fait un carnage de cygnes, d’autre part il voit Titurel régénéré au sang plus qu’au cristal. Il ne peut tout comprendre mais déjà, il sent. Parsifal voit la souffrance (Leid) d’Amfortas, il n’en voit pas la cause, et il voit le père se servir à la source sanglante… Il y a quelque chose de pourri au royaume du Graal et il n’a pas découvert quoi.

La scène se vide et restent Gurnemanz, Parsifal et « la voix », qui est une copie de Kundry : chevelure noire/blanche et serpent tatoué sur le bras… toutes les mêmes en somme.

Acte II

L’acte II nous montre Klingsor dans une sorte de grotte dont l’entrée est en forme de ..cristal. Klingsor a reconstitué le royaume du Graal en le pervertissant (c’est un topos du genre) mais tous les éléments y sont, le cristal, figuré par cette entrée de grotte, comme si il en avait été extrait, et le sang, puisqu’on voit çà et là des chevaliers exsangues et maculés, sans doute vidés par des filles fleurs un peu vampires… Le tout dans un univers kitschissime, fait de rose-Barbie (la combinaison de Klingsor, revêtu d’un masque à cornes un peu satano-viking (cela rappelle les casques à cornes portés par les fanatiques wagnériens au MET de New York quand on joue le Ring), là encore l’esthétique de la bande dessinée et du roman graphique (comme on dit aujourd’hui) domine, et Parsifal arrive lui aussi un peu boueux, maculé : il l’était déjà au premier acte, signe de ses errances et signe aussi de ses combats, il est couvert de sang séché… toujours le sang qui semble être un leitmotiv de cette histoire. D’ailleurs arrêtons- nous un peu sur les costumes de Parsifal, conçus par Meentje Nielsen. Il apparaît avec une sorte de jean rapiécé peu à sa taille et un tee-shirt recouvert d’une sorte de débardeur de cuir rouge. Le rouge, rouge-sang, rouge-passion, est sa couleur qu’il portera en des variations diverses jusqu’au troisième acte.

Au deuxième acte, il arrive toujours vêtu de la même façon toujours sale et maculé (la traversée d’épreuves sans doute) et les filles-fleurs entreprennent de le déshabiller (les italiens ont un adjectif très transparent qui correspond à la situation : « assatanate », prises par Satan…) et il se retrouve en boxer …rouge et en teeshirt maculé de sang (!) avec des petits cœurs rouges dessus… un romantique se cache sous le chaste fol… nunuche en diable (c’est le cas de le dire)… avec au dos « remember me »…une allusion savante à Didon et Énée de Purcell, chant de mort d’amour ?

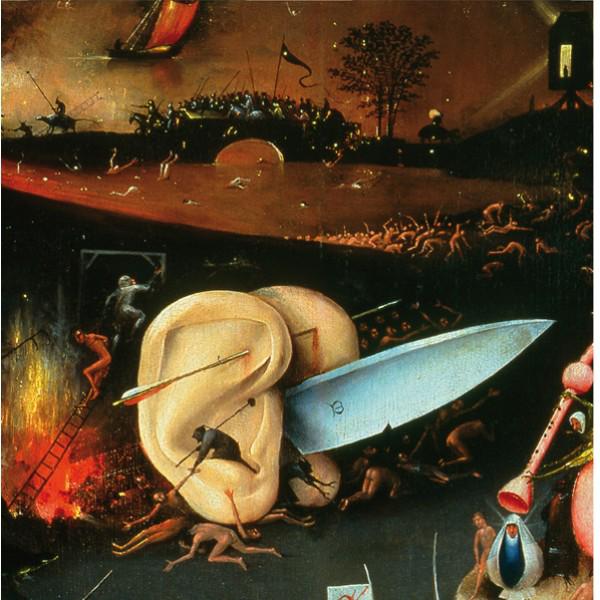

A part ces éléments, rien de neuf sous le soleil. En voyant ce royaume des filles-fleurs multicolore, avec ses jeux de miroir et ses chevaliers morts, j’ai un peu pensé à l’acte II de la mise en scène d’August Everding à l’Opéra de Paris, où la scène multicolore était couverte d’un immense miroir qui multipliait l’effet avec la même végétation luxuriante… Mais ici, on retrouve en plus la petite mare du domaine du Graal, et au milieu, très vulgaire et très adapté, un matelas qui sert à ce que vous pensez…C’est bien ce qui frappe dans tout ce déroulé, il y a bien une esthétique (décor de Mimi Lien et beaux costumes de Meentje Nielsen déjà citée), mais sans aller beaucoup plus loin que l’habituel bouillon parsifalien des mises en scène médiocres, sinon que les filles fleurs manient des couteaux (qui ressemblent à la lame entre deux oreilles de Jérôme Bosch) avec lesquelles elles semblent déchiqueter les chevaliers dans une vision gentiment sadienne (chez Klingsor, le plaisir par tous les pores, par toutes les plaies, sang, sperme et petits cœurs de Parsifal). Aux lunettes, ça se complique, on comprend mieux que ce royaume est un royaume de mort : crâne géant qui semble vouloir vous dévorer, membres déchiquetés voletant au-dessus de vous, lames de couteaux apparues sur scène et subitement apparition de citations littérales ou presque du tryptique Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch (au Musée du Prado), l’un de ses tableaux les plus frappants qui montre à sa manière une réalité « augmentée » avec sa vision à la fois du Paradis, de l’humanité en proie au péché et de l’Enfer (dans le panneau de droite).

Il est intéressant de noter que l’une des interprétations possibles de cette œuvre complexe et de toute manière avertissant celui qui la contemple est un « speculum nuptiarum », sorte de code de bonne conduite de nouveaux mariés les incitant à respecter les liens du mariage… Perspective intéressant assez fortement le discours porté par la mise en scène et notamment de la relation de Parsifal à Kundry, mais aussi de Gurnemanz à sa Dulcinée entraperçue au prélude…

On voit donc quelques figures reproduisant le tableau dans nos lunettes, à la différence près que la lame entre les deux oreilles (un symbole relativement phallique, l’est encore plus dans la réalité augmentée puisque la lame est remplacée par la lance dont toutes les études sur Parsifal soulignent le rapport au phallus, notamment la volonté de Klingsor – volontairement émasculé – de reprendre la lance, en substitution en quelque sorte…

On voit donc quelques figures reproduisant le tableau dans nos lunettes, à la différence près que la lame entre les deux oreilles (un symbole relativement phallique, l’est encore plus dans la réalité augmentée puisque la lame est remplacée par la lance dont toutes les études sur Parsifal soulignent le rapport au phallus, notamment la volonté de Klingsor – volontairement émasculé – de reprendre la lance, en substitution en quelque sorte…

On demeure un peu stupéfait du traitement littéral de tous les symboles qui ont fait l’exégèse de Parsifal depuis des lustres, jetés sur scène (peu) et dans les lunettes (beaucoup), c’est presque Parsifal pour les Nuls.

On demeure un peu stupéfait du traitement littéral de tous les symboles qui ont fait l’exégèse de Parsifal depuis des lustres, jetés sur scène (peu) et dans les lunettes (beaucoup), c’est presque Parsifal pour les Nuls.

Dans un théâtre qui en a vu bien d’autres, cette leçon de premier degré faussement démonstrative est étonnante, presque naïve. Alors dans nos lunettes volètent Jérôme Bosch et des bouquets fleuris, quelques membres sanguinolents et quelques ossements laissons aller c’est la valse tellement neuve d’Eros et Thanatos…

Dans un théâtre qui en a vu bien d’autres, cette leçon de premier degré faussement démonstrative est étonnante, presque naïve. Alors dans nos lunettes volètent Jérôme Bosch et des bouquets fleuris, quelques membres sanguinolents et quelques ossements laissons aller c’est la valse tellement neuve d’Eros et Thanatos…

Le plus « intéressant » est la scène des filles-fleurs, avec ses allusions nettes au tableau de Bosch (seulement pour les porteurs de lunettes) et à un univers scénique plutôt kitschoïde entre Barbie et Vampirella, et des filles fleurs à perruques blondasses, auréoles, diadèmes, étoiles sur la tête, un vrai florilège de poncifs du genre.

C’est alors que Kundry apparaît, surprenant concentré de stars du cinéma, foulard et lunettes à la Sophia Loren, bustier doré qui rappelle Sharon Stone dans une vidéo – performance de Sam Smith au Saturday Night Live.

Bref, une autre mythologie de la femme surgit au royaume de Klingsor… avec cette fois de longs cheveux noirs (le blanc/noir du premier acte a disparu), image de la femme/star fatale : c’est très original… du jamais vu… elle porte comme au premier acte, un tatouage de serpent autour du bras, pendant qu’aux lunettes s’agitent des serpents dans tous les sens… La femme, le serpent, la séduction maléfique… là encore on reste frappé de l’originalité des références… mais bientôt Kundry troque son apparence de star contre celle de la pure séduction maléfique, en combinaison noire, très famille Addams cette fois. Toujours des références jamais essayées sur les scènes…

Le reste (scène de Kundry et Klingsor au début de l’acte et surtout la scène entre Parsifal et Kundry qui va suivre) se déroule conformément au Parsifal le plus habituel et traditionnel… La partie finale de l’acte commence au moment où Parsifal couvre Kundry de son corps puis Kundry couvre Parsifal pour le protéger de la lance de Klingsor, signe que quelque chose est né entre eux, et la prise de la lance par Parsifal est très mal réglée, un peu confuse, même si Klingsor finit par s’écrouler sur le matelas, le lieu même du baiser de Kundry à Parsifal et lieu de toutes les turpitudes du désir-plaisir. Il meurt sur le lieu du péché… Symbole, symbole quand tu nous tiens. La lance brandie par Parsifal a une drôle d’allure, un peu coudée, tous les spectateurs se demanderont pourquoi, on le comprendra si on a des lunettes au troisième acte… et ce sera comme le reste passionnant…

Ainsi l’acte II se termine entre tradition, platitudes et idées limitées à des signes évidents sans nul besoin de les approfondir tellement ils sont aveuglants, comme assénés. Le pauvre petit Parsifal couvert de cœurs d’amour a résisté à la chair, c’est devenu un héros de bandes dessinées… Quant à Klingsor, sous son costume rose et son masque à cornes il a un tricot à fleurs… C’est un Klingsor fleur-bleu, diable-rose… qui dans l’incendie final provoqué par Parsifal (vu péniblement sur l’écran vidéo géant) semble tomber dans les flammes de l’Enfer… Tiens comme un vulgaire Don Giovanni… référence, quand tu nous tiens…

Et Kundry, pieds nus dans la mare, ramasse juste avant le baisser de rideau un morceau de roche, de minerai précieux, comme un petit Graal… enfin les vraies valeurs qui redansent dans les lunettes où les roches au minerai bleu virevoltent.

Superficiel et insignifiant, et un peu ridicule aussi. Sans l’ombre d’un intérêt qui renouvellerait le genre et ouvrirait d’autres perspectives, on est plutôt sur un repli infra wagnérien, dont le Parsifal dit beaucoup plus.

Acte III

Dans les lunettes vont apparaître de nouveaux motifs, notamment les objets religieux perçus dans la cérémonie du Graal du premier acte et qui désormais volètent sous nos yeux, avec des symboles comme la pomme, mais aussi la grenade, dont la forme lui a donné le nom italien de mela granata (pomme à grains), qui est enfermée dans une châsse de verre dans la cérémonie, incluant ainsi un mythe antique, puisque la grenade était symbole de vie et de mort, et que la mythologie l’associe au mythe de Perséphone. Fille de Déméter (la Cérès des romains) déesse des fruits de la terre et de l’agriculture, elle fut enlevée par Hadès, le dieu des Enfers. Déméter sa mère en signe de vide cessa d’animer la terre et de la faire fructifier. Zeus fit alors libérer la jeune Perséphone, mais Hadès lui donna sept grains de grenade. Or, si l’on veut revenir des Enfers, il ne faut rien y consommer, mais Perséphone mangea un grain de grenade. Elle dut donc passer un tiers de l’année aux Enfers (le moment où la terre ne produit rien, l’hiver). La grenade est donc associée au mythe de l’agriculture, de la fructification, au cycle de la vie en quelque sorte… Et l’Enchantement du Vendredi Saint est le signe de la renaissance de la nature :

Das dankt dann alle Kreatur,

was all' da blüht und bald erstirbt,

da die entsündigte Natur

heut ihren Unschuldstag erwirbt. ((Et toutes les créatures en sont reconnaissantes,

tout ce qui fleurit et s'éteint bientôt,

car la nature purifiée

acquiert aujourd'hui son jour d'innocence.))

La grenade, le fruit de vie et mort, associé aux Enfers, est donc présente à côté de la pomme, le fruit défendu…

Sur scène le paysage apparaît être celui du premier acte, mais comme toujours désolé et abandonné. La pièce d’eau du premier acte s’est élargie, mais l’eau est un vert trouble et sale, le « phare » s’est écroulé, et côté cour, un engin de chantier de style pelleteuse, gît, là aussi comme abandonné, comme si le monde avait été exploité jusqu’à l’impossible et que désormais régnait la stérilité universelle.

Et pour une fois on va commencer par la réalité augmentée qui dans les lunettes fait voir un paysage désolé des roches nues, la désolation, et accroché à un buisson qui fut ardent un sac plastique qui ne quittera pas l’image de tout l’acte, puis se succèdent des plastiques, sacs, bouteilles, objets (on se croit dans le fameux continent de plastique de l’océan Pacifique) déchets, détritus, nos immondices réels et moraux bien entendu : on comprend que le monde est mort, sauf un petit renard qui circule et se plante, debout dressé sur ses pattes arrières, au milieu de la roche désolée. On comprend aussi que la terre ne produit plus rien, que c’est non seulement la désolation, mais l’épuisement. Nous avons épuisé les ressources, il ne reste que les ordures. On comprend aussi que les guerres ont épuisé le monde, puisque volètent aussi des armes, fusils, grenades, bombes, et l’on comprend enfin pourquoi la lance de Parsifal est coudée : elle a la forme d’un détonateur de bombe ou d’un dégoupilleur de grenade : cela les spectateurs sans lunettes ne peuvent le déduire, ils sortiront du théâtre sans édification…

Donc à la réalité virtuelle, la destruction du monde par les armes, les plastiques, les immondices et plus de minerai : la roche est nue… Puis la nature se réveille, les arbres reprennent des feuilles, c’est l’enchantement du vendredi saint et la lance revenue avec sa forme prémonitoire protège désormais. Sur scène, un paysage désolé et en ruine, une eau stagnante qu’on suppose polluée, une excavatrice (ou une pelleteuse) abandonnée. Le monde est mort. Quand Schlingensief ouvrait le troisième acte par le « Friedhof der Künste » (le cimetière des arts) comme symbole de mort universelle, cela avait une autre force… Mais là, c’est comme une publicité sur les dangers des excès du monde, et son futur d’immense dépôt d’ordures…

Et sur scène, il ne se passe pas plus que d’habitude, une fois de plus, avec quelques indications bien sommaires… le spectateur devra se précipiter sur le programme de salle pour comprendre le SENS de toute l’affaire. Car le sens est clair : quand tout est fini, que reste-t-il ?… L’Amour. Kundry est revenue, cette fois vêtue de l’uniforme du Graal pareo jaune et chevelure toute blanche (il n’y a plus d’ambiguïté), le monde est mort, mais elle est sauvée… alors que Gurnemanz porte une pauvre tunique, comme tous les chevaliers du Graal qui arriveront lors de la seconde cérémonie, où Titurel git dans un cercueil qu’Amfortas découvre, comme dans tous les Parsifal acte III qui se respectent.

Rien de différent de l’habitude des mauvaises mises en scène dans la première scène, où Parsifal revient tout revêtu de rouge, un rouge vif, des habits neufs, un rouge cette fois plus passion que sang. Une tache visible dans ce paysage désolé… Comme la musique est plus réussie et plus affirmée, la scène se passe, mais il ne se passe rien.

Il faudra attendre l’intervention finale de Parsifal (Nur eine Waffe taugt) pour comprendre enfin le sens voulu par la mise en scène. Parsifal guérit Amfortas, qui le regarde prendre le pouvoir : il brandit le Graal, le casse (bruit de cristal brisé : le Graal c’est fini !) puis au centre de la mare polluée, il lève les bras comme un leader politique nouveau, le Lider Maximo de l’amour (il s’agit donc d’une sorte de coup d’état), il attire Kundry vers lui (dans la mare) comme pour un baptême civil à deux, ils sont dos au public et regardent le cercle de néons figurant la coupole du Graal et un ciel d’espoir, pendant que Gurnemanz serre dans ses bras sa belle… Dans le genre « coup d’état » on préfère et de loin le final conçu par Götz Friedrich en 1982, où Parsifal ouvre le Royaume du Graal à la collectivité faisant tomber tous les murs. Le final de Scheib est conceptuellement assez pauvre, mais c’est peut-être un signe des temps : dans les lunettes on avait vu dans l’Enchantement du Vendredi Saint des branches d’arbre se cristalliser, comme dans la description de Stendhal évoquée au début de ce compte rendu. Il s’agit donc bien de cristallisation au sens stendhalien, un cristal a chassé l’autre : Embrassons-nous Folleville, aimons-nous les uns les autres. Il fallait le trouver.

Que conclure ?

D’abord que la réalité augmentée a de l’avenir, si elle est mieux coordonnée avec ce qui se passe sur scène. Souvent, ce qu’on voit dans les lunettes efface littéralement la scène et s’y substitue, et du coup la scène est moins éclairée et passe au second plan, un comble. On est contraint d’enlever les lunettes pour voir ce qui se passe (qui est quand même assez miséreux).

Souvent encore, les images (signées Joshua Higgason) dans les lunettes ne font que prolonger ou illustrer l’action, en multipliant les signes que devrait donner la scène, de manière didactique et un peu lourde : avec des symboles religieux, buisson ardent, couronne d’épines, mais aussi le lys de la pureté etc… car si les arbres nus deviennent aussi cristal à la fin, ils sont aussi couronne d’épine au début (Amfortas…). Le sang est démultiplié dans les lunettes (le cygne au premier acte, inonde de sang notre vue), les crânes aussi (on comprend immédiatement que la mort rôde…) les oiseaux aussi (colombes, cygnes et autres animaux volants) – à propos, on a revu en salle une chauve-souris, depuis des années ça n’était pas arrivé, réalité pas augmentée version Bayreuth…, les insectes, on a parlé des mouches qui tirent la langue mais Klingsor est annoncé par une guêpe énorme qui nous menace. Tout cela est de l’illustratif qui fait même quelquefois sourire… je fais grâce des silhouettes qui se réunissent, qui s’étreignent, doublant ce qui se passe sur scène.

Au troisième acte, la réalité augmentée n’illustre plus, elle précise le sens (la mort de la terre) que le spectateur sans lunettes ne peut saisir avec netteté, et d’ailleurs, la scène finale est édifiante : sur scène, l’amour inonde et dans les lunettes, la colombe inonde de sa lumière la scène (on ne la voit qu’aux lunettes) mais, tel Alberich à la fin du Crépuscule des Dieux de Harry Kupfer qui regarde le public en seul survivant de toute l’histoire, dans nos lunettes menaçantes, pendant qu’on se donne la main et qu’on s’embrasse en scène, que reste-t-il de nos amours dans nos lunettes ? Le fatal sac plastique, toujours là, menace éternelle et indestructible qui fait crânement face à la Colombe. L’amour n’y fera donc rien ? Ironie tragique ? On frémit…

Enfin dernière remarque, si certains éléments de réalité augmentée sont très bien reproduits (Jérôme Bosch, les fleurs) d’autres sont moins convaincants, et sans doute certains jeux vidéo aujourd’hui vont-ils bien plus loin dans l’illusion… En ces domaines, il faudra très vite s’adapter aux toutes dernières technologies, mais deux points sont à mon avis déterminants.

- D’une part, il faut équiper toute la salle, il est impossible que tous les spectateurs ne voient pas le même spectacle.

- D’autre part, il faut absolument mieux équilibrer réalité scénique et réalité augmentée pour que cette dernière n’étouffe pas première. Il est vrai que ce qui se passe en scène est tellement ennuyeux souvent qu’on se laisse aller à écouter la musique en regardant lucioles et renard, oiseaux et fleurs, dans une sorte de monde d’images substitutives de la médiocrité scénique.

Mais d’un point de vue strictement théâtral, nous sommes frappés par la pauvreté de la direction d’acteurs, qui ne tient pas compte des évolutions dans ce domaine et notamment à Bayreuth, des quarante ou cinquante dernières années : les chanteurs sont livrés à eux-mêmes, bras ballants, sans mouvements bien réglés, et le tout est laissé comme à leur initiative.

La deuxième remarque concerne l’apport de ce travail à la réflexion sur l’œuvre : il faut bien dire qu’en dehors de l’apport aux modes du jour, sorte de captatio benevolentiae pour montrer qu’on est moderne et informé des problèmes de la terre, il n’y a pas grand-chose à tirer de cette exposition permanente de signes divers qui montrent qu’on a des références, mais dont on ne fait rien ou si peu.

La troisième remarque concerne la lisibilité scénique : la vidéo, volontairement plus obscure un peu masquée par les éclairages, est essentiellement une prise très proche des chanteurs, et l'effet général n'est pas toujours évident au spectateur (scène des filles-fleurs par exemple), même si l'écran prend toute la hauteur de la scène avec des jeux de miroir qui confient quelquefois à la confusion.

Enfin, dernière remarque, il est certain – peut-être à la décharge de l’équipe de mise en scène- qu’un travail scénique de détail à la Tcherniakov, Herheim, ou Kratzer s’accorderait moins avec une réalité augmentée et plaquée, conçue comme celle qui nous a été présentée. Ici on pouvait perdre le fil de la scène où il ne se passait rien que de très conforme ou conformiste. Dans une mise en scène plus fouillée et moins illustrative ou statique, ou bien la réalité augmentée est intégrée à la mise en scène, et c’est un tout autre travail, ou bien elle est inutile. Tout est donc à faire, l’outil est riche de possibilités. Il a simplement été exploité pauvrement au service d’un spectacle pauvre, sans ambition, presque conçu pour accompagner les lunettes et non l’inverse, et dans ce cas, on n’est un peu moqué des 1700 spectateurs classe normale… C’est de l’archéologie du futur dont nous sommes victimes…

La partie musicale

Il est toujours difficile et quelquefois injuste d’émettre un avis définitif sur une direction musicale, notamment à Bayreuth, un soir de Première, avec la pression inévitable qui en est la conséquence et notamment avec un chef d’orchestre qui aborde la fosse pour la première fois. Certains embrassent les difficultés acoustiques bien connues (il faut jouer fort en fosse pour entendre « normal » en salle par exemple et le rapport avec les voix est délicat à établir, d’où le rôle important des assistants). Dans l’ensemble la direction de Pablo Heras-Casado est apparue de plus en plus affirmée à mesure du déroulement de l’opéra et en tous cas d’emblée plutôt en place. Cependant elle a semblé manquer d’intensité pendant le prélude qui se déroule d’une manière relativement plate (on n’entend pas d’accents particuliers, ni de respirations) et pendant tout le premier acte, avec un singulier manque de volume : il y a des moments on entendait peu l’orchestre qui semblait simplement accompagner un déroulé. Le deuxième acte, plus dramatique et théâtral a plutôt mieux fonctionné, notamment du côté accents et modulations, avec des accélérations et des rythmes plutôt bienvenus et une mise en place des volumes qui ont trouvé un bon équilibre avec les voix.

C’est au troisième acte que la direction a trouvé son juste rythme, avec de beaux moments. Il est vrai qu’il est difficile de rater cette musique : elle frappe déjà même lors d’exécutions médiocres alors les bonnes prestations nous emportent, quand les grandes nous élèvent et nous transportent. Et dans cette fosse, Heras Casado arrive après Horst Stein, James Levine, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Daniele Gatti, Semyon Bychkov, Christian Thielemann qui pour l’essentiel ont dirigé l’œuvre depuis les années 1970. Parsifal n’est pas la moins gâtée des œuvres de Wagner représentées à Bayreuth, encore plus d’ailleurs si l’on remonte encore le temps… Chacun a donné une couleur, avec des sommets (Horst Stein si souvent ignoré, Christian Thielemann qui en a donné une interprétation (concertante) éblouissante en 2021, pour se faire regretter…, James Levine, irrégulier mais qui fut quelquefois incroyable de grandeur mystique, Daniele Gatti, surprenant de tension et de profondeur et Pierre Boulez évidemment, depuis ses premières prestations en 1966 et 1967 et sa reprise de l’œuvre, avec une autre couleur, mais tellement intense en 2004 et 2005… Il est difficile de considérer la prestation de Pablo Heras-Casado, premier espagnol dirigeant à Bayreuth, même en écoutant un troisième acte plutôt réussi. Pour l’instant, même si c’est en place, elle nous paraît assez en phase avec la mise en scène, sans très grande profondeur ni mystique, ni dramatique, sinon en ralentissant le tempo quand il faut du mystique et en l’accélérant quand il faut du dramatique. Si le tout s’écoule avec naturel, sans accrocs, cela ne va pas très loin dans la transparence, dans la mise en valeur de telle ou telle phrase, dans la construction d’une ambiance, d’un univers, si important dans Parsifal et notamment dans cette fosse puisque l’œuvre a été écrite en fonction de ce théâtre. Sans doute chaque représentation apportera quelque chose de plus ressenti, et il sera intéressant de le réentendre dans la reprise l’année prochaine. Mais il a été particulièrement bien accueilli par le public (certains ont hué, mais c’est très excessif), et a semblé convaincre.

Wait and see.

Comme toujours le chœur dirigé par Eberhard Friedrich (dont cette saison les prestations n’ont pas toutes convaincu) a été très en place, affirmé dans les deux scènes du Graal, avec une belle profondeur, même dans des conditions de mise en scène un peu erratiques (mais on a vu le chœur impeccable dans des situations plus acrobatiques), ces moments restent de très grands moments de musique et d’intensité, et l’on oublie mise en scène, et réalité augmentée ou non.

La partie vocale

Ekaterina Semenchuk était la Kundry prévue, deux collègues la remplacent, Ekaterina Gubanova pour les dernières et Elīna Garanča pour les trois premières. C’est évidemment sa présence, superstar actuelle du chant qui n’a chanté Kundry qu’à Vienne et seulement pour la vidéo (en plein Covid) qui va donner à la représentation son caractère d’exception.

Par ailleurs, Joseph Calleja, Parsifal prévu à l’origine, et sans doute peu adapté, a déclaré forfait et c’est Andreas Schager qui le remplace. Ainsi donc d’une distribution plutôt discutable ou moyenne on passe par les vertus des maladies ou autres causes magiques, à une vraie distribution de Festival, il était temps.

Mais dans l’ensemble, le plateau est très homogène avec d’excellents Knappe (surtout Betsy Horne et Margaret Plummer, un peu plus pâles Jorge Rodriguez-Norton et Barrie Davislim) et surtout deux Gralsritter qu’on remarque immédiatement pour leur phrasé et leur expression, Siyabonga Maqungo (le Froh du Rheingold berlinois) et Jens-Erik Aasbø.

Le groupe des Filles-fleurs n’a pas toujours l’homogénéité voulue, mais s’en détachent avantageusement Evelin Nowak, chanteuse bien connue de la troupe de la Staatsoper de Berlin, et Camille Schnoor. Quant à Marie-Henriette Reinhold, elle fait entendre un mezzo bien timbré et contrôlé dans le final de l’acte I (Altsolo).

Tobias Kehrer, devenue basse profonde maison (il sera Fafner dans le Ring) est Titurel – un Titurel inhabituel, qui bouge et qui est plus qu’un cadavre vivant au premier acte et donc donne moins l’impression d’une voix d’outre-tombe, ce qui d’une certaine manière lui nuit un peu tant ce Titurel régénéré déstabilise nos habitudes d’écoute.

Autre belle surprise, le Klingsor de Jordan Shanahan, baryton qui a attiré les regards en remplaçant au pied levé Wolfgang Koch à Munich dans Les Diables de Loudun. On comprend pourquoi : belle projection, timbre chaud et suave (presque trop pour Klingsor) phrasé impeccable, diction sans failles, émission parfaite. C’était Derek Welton qui était Klingsor dans la précédente production de Uwe Eric Laufenberg, il est Amfortas dans cette production, le chemin est tracé…

Derek Welton est donc Amfortas, un Amfortas intense, bel interprète, assez loin des Amfortas liederistes à la Mattei ou Gerhaher, mais engagé dans l’expression de la douleur et presque expressionniste, un Amfortas avec tout le poids du théâtre, mais qui reste quand même plus en représentation qu’en intériorité. Amfortas doit être douleur-incarnée, il n’est ici que douleur-affichée, il est vrai que la mise en scène n’aide pas vraiment à l’intériorité.

Il reste que parmi les Amfortas proposés par Bayreuth ces dernières années (à part un fugace Thomas Johannes Mayer) avec un Ryan McKinny notoirement insuffisant, il se place plutôt avantageusement.

Georg Zeppenfeld est devenu la basse maison : cette année Daland, Hunding, Gurnemanz, Marke. Qui s’en plaindrait, avec cette émission claire, ce phrasé impeccable, ce texte qui se déroule dans une limpidité cristalline. Il n’a pas semblé au mieux de sa forme dans ce Gurnemanz inaugural, du moins pas à la hauteur d’autres prestations précédentes dans ce rôle, mais tel que, il se situe à un tel niveau, tellement adapté à l’acoustique de cette salle qu’on ne peut que le saluer. La couleur claire du timbre tranche avec les Gurnemanz habituels, au timbre plus grave (ici, on a entendu entre autres Robert Holl, Manfred Schenk Matthias Hölle ou Theo Adam, et surtout l’incroyable Hans Sotin qui l’a interprété régulièrement à Bayreuth de 1975 à 1999… Mais ce Gurnemanz clair (qui n’est pas sans rappeler par certaines couleurs Theo Adam) le rajeunit et lui donne l’âge du rôle. Trop de Gurnemanz sont des vieillards dès le premier acte alors qu’ils ont l’âge (assez jeune) d’Amfortas au lever de rideau.

Andreas Schager reprend donc Parsifal, et pas encore fatigué de ses Siegfried, affiche une voix saine et surtout contrôlée. Je me souviens avoir pesté en l’entendant dans la précédente production remplaçant Klaus Florian Vogt malade parce qu’il avait hurlé de bout en bout (Parsifal 2016). Ce soir il est contrôlé, et il applique ce qu’il a appris avec Daniel Barenboim dans la production Tcherniakov à Berlin. Quand il est reposé, et concentré, Andreas Schager propose un Parsifal juvénile, au timbre chaleureux, qui sait phraser sans pousser la voix, qui sait aussi alléger et cela devient vraiment magnifique, notamment au deuxième acte où face à Elīna Garanča, il doit vraiment donner son meilleur, et alors il module « Erlöser » comme il le faisait toujours à Berlin et rarement ailleurs et il a des expressions naïves et poétiques, toujours engagées dans le personnage, avec un splendide troisième acte, même si les dernières paroles sont un peu « poussées », on lui pardonne parce qu’il y est vraiment intense : au vu de la mise en scène (bras levés, amour en vue) il doit montrer toute son énergie renouvelée. Ce soir, il est un grand Parsifal, digne de Bayreuth.

Il est à souhaiter qu’Elīna Garanča ne fasse pas à Bayreuth une toccata e fuga, un passage éclair pour inscrire Bayreuth au CV, à la Jonas Kaufmann dans Lohengrin. Car elle installe une Kundry imposante, avec une voix immense et homogène, du grave au suraigu, qui dans cette salle démultiplie l’effet. Il y a eu à Bayreuth de bonnes Kundry comme Elena Pankratova dans la précédente production, mais aussi précédemment Violeta Urmana, ou Evelyn Herlitzius, on se souvient heureusement moins de Susan McLean ou de Michelle De Young… une seule fut immense dans les cinquante dernières années, Waltraud Meier qui a d’ailleurs explosé lors de ses premières prestations à Bayreuth en 1983… Garanča est sur ce chemin-là, avec d’autres qualités et d’autres moyens. La force de Waltraud Meier, c’était une voix aux possibilités immenses appuyée sur une expression et un phrasé, sur une diction qui sculptait le mot et le rendait musique. C’est la faiblesse de Garanča, qui n’est pas toujours compréhensible (et pas seulement dans Wagner), mais elle a une telle présence vocale et scénique, une telle aura, une telle puissance évocatrice qu’on a l’impression qu’elle écrase tout sur son passage, elle a cette qualité intrinsèque d’une voix qu’on sent adaptée à tous les répertoires, et qui s’y love avec gourmandise. Quel plaisir que cette pure jouissance de la voix. Sans doute la mise en scène de Serebrennikov à Vienne (qu’elle reprend en avril 2024 enfin devant un public) la mettait plus en valeur dans son allure et sa modernité. Dans la présente mise en scène, elle est plus classique et offre sans doute un personnage moins passionnant, mais on se dit, enfin une Kundry qui emporte, qui s’impose, enfin une Kundry digne de ce lieu…pourvu que ça dure.

EEn conclusion, un Parsifal musicalement très solide (plus solide qu’il n’était prévu sur le papier) et qui doit composer avec une mise en scène bien terne et insuffisante, réalité augmentée ou non, un peu moralisante, un peu évangélisante, un peu trop bien-pensante : tout le mal du monde se fond dans l’amour à l’aube d’un jour nouveau, entre christianisme et Hare Krishna. C’est un final de bande dessinée faite pour soutenir le moral des foules, presque une propagande : on n’a pas l’impression de quelque chose d’analysé ou de pensé, mais on sent qu’on a évité de trop plonger l’œuvre dans l’idéologie, pour servir l’individualisme ambiant : au bout du compte, Parsifal épouse (et baptise ?) Kundry dans la mare stagnante, et Gurnemanz peut aimer sa Dulcinée au grand jour. Une fois encore, encore et toujours Soi-même comme un Roi (merci Elisabeth Roudinesco), une vision où la mystique s’efface devant l’individu, roi du monde. C’est pitoyable.

_

Important : On peut accéder à la transmission vidéo de cette production (en ligne jusqu'au 28 août 2023) sur le site d'ARDMediathek.

Acte I

J’étais très impatient d’assister à cette nouvelle production de Bayreuth.C’était d’ailleurs la raison principale de ma venue à Bayreuth car il était hors de question que je revois le Ring de Schwarz.J’avais donc prévu de voir Parsifal, le Vaisseau Fantôme et Tannhauser,déjà vus et vivement appréciés.J’avais peu goûté la précédente mise en scène de Laufenberg et je m’attendais donc à du nouveau.

Je précise que je n’ai pas eu accès à la réalité augmentée.Je n’a rien contre le principe mais je préfère attendre un peu.Comme le dit Guy Cherki il n’est pas normal que pour une même représentation tous les spectateurs n’assistent pas au même spectacle.J’ai donc dû me contenter de la mise en scène « sur scène » .Il faut bien avouer que sans être scandaleuse cette mise en scène n’apporte pas grand chose et que les bonnes idées y sont rares.J’ai trouvé les costumes très laids et la direction d’acteurs absente.

La direction musicale de Heras Casado m’a semblé terne,sans élan,très inférieure à celle de Bychkov précédemment.

Heureusement le plateau vocal est somptueux.Garanca est bouleversante et Schager a exactement la voix et le physique du rôle.Quelle chance d’avoir un heldentenor de ce calibre et il me semble que son chant devient plus discipliné.Les autres interprètes étaient parfaits.

Conclusion : je ne regrette pas d’avoir vu cette nouvelle production,même sans lunettes,mais j’ai été un peu déçu.

Parsifal classe normale ? Magnifique. En tout cas musicalement. Assez rapide façon Strauss ou Boulez (3h43) mais avec des passages très lents et inspirés et d’autres très dynamiques et assez violents. Un peu dans l’esprit, hier du Hölländer. Superbe. Zeppenfeld excellent Gurnemanz (mais j’ai un faible pour Groissböck en 2018–9), Gubanova superbe Kundry, D Welton magnifique Amfortas, baryton très puissant, voix très caractérisée. Les chœurs superlatifs comme toujours. Alors Parsifal ? A Schager : toutes les notes sont justes, tous les décibels y sont aussi. Deux seuls passages ou on peut réellement entendre le grain de sa voix (« baptême » de Kundry). Il chante avec enthousiasme mais franchement il passe toujours en force. Je ne suis pas très indulgent avec lui. Désolé…

Le sujet n’est pas détourné, en tout cas le baratin sur l’écologie dans le booklet n’est pas vraiment transcrit dans la mise en scène. Je ne partage pas vraiment l’avis du Wanderer sur l’absence de direction d’acteurs. En effet il y a pour moi, vraiment une direction d’acteurs, contrairement à Tristan. Les grandes lignes de l’histoire y sont. De toute façon qui peut dire que Parsifal soit clair ? Cependant ce qui est évident c’est que Wagner raconte encore une fois, comme avec Siegfried la découverte de la femme, la perte de la mère, et comme avec Senta, Sigmund, l’absence du père. Il aurait certainement pu bénéficier du divan du Dr Freud…mais je vois mal la rencontre ! Wagner n’avait pas le même mal-être que Mahler.

Cela étant dit, c’était l’occasion pour moi, au retour, de revenir sur la « tradition » ou la « nouveauté » d’une mise en scène. Je crois que Parsifal est un bon exemple. Je m’en tiens à Bayreuth et ce que je connais vraiment : les deux mises en scène de Wolfgang 1981 et 1998 en vidéo, S Herheim 2012 en vidéo, UE Laufenberg en 2018–9 in loco et J Scheib in loco cette année. On a donc affaire à des mises en scène standards « classiques » pour toutes, sauf S Herheim. J’avais beaucoup aimé cette dernière malheureusement je n’ai pas sous la main le DVD pour la revoir avant d’écrire.

En fait je me suis posé la question de la mise en scène de Christoph Schlingensief dont Wanderer parle souvent mais sans détails. En effet à ma connaissance il n’a pas écrit sur le sujet, ce blog n’étant pas encore ouvert en 2004–2007. Je n’avais jamais entendu parler de Schlingensief. J’ai donc fait une recherche sur mon moteur préféré et j’ai trouvé quelques informations : 1- sur son œuvre, un mémoire en français de Sira Luthardt, mais qui ne concerne que la période avant 2003 (il est mort de cancer à 50 ans en 2010), très documenté et passionnant ; une conférence en anglais de Anna-Catharina Gebbers (you tube) à l’Université de Bayreuth en 2011 ; 2- sur Parsifal 2004 proprement dit un texte en anglais dans Linkedin de Jim Leigh (Australie) très informatif sur le contexte et la mise en scène ; 3- des articles de critique du spectacle en 2004 en général défavorables et superficiels, surtout en français, mais aussi un article très fin de der Spiegel ; également une interview croisée K Wagner / C Schlingensief en allemand qui dépasse mes capacités de traduction ; 4- enfin des images (une vingtaine) de la mise en scène et un extrait vidéo de moins de 2 minutes ; enfin, bien sûr, on trouve facilement l’enregistrement audio de 2004 dirigé par P Boulez.

Il est clair que Schlingensief a été un artiste très important. Sa conception de « l’art total » est extrêmement intéressante et je penserais volontiers qu’elle influence beaucoup de tendances actuelles essentiellement du théâtre, notamment en France. Pour faire courte une longue histoire, il a été un artiste considérable (beaucoup plus que « l’enfant terrible du théâtre allemand » selon le mot-valise utilisé à son encontre). Son approche de Parsifal n’était pas que factuelle, il intégrait aussi la pensée de Wagner à ce moment de la composition et en particulier les tentatives non abouties d’œuvres nouvelles et le contenu de ses écrits théoriques. Je comprends mieux que ce Parsifal ait pu révulser certains, mais mon impression est que le spectacle était hors du commun. L’aurais-je aimé : je n’en suis pas sûr !

On se trouve en fait devant des mises en scène qui font une symbiose entre l’œuvre, et la pensée de Wagner : ce Parsifal, le plus extrême, mais aussi celui de S Herheim et le film de Syberberg (que j’aime beaucoup).

Est-il raisonnable de chercher toujours des mises en scènes novatrices qui disent autre chose que le contenu strict du livret ? Probablement, comme l’a écrit Wanderer dans son article de 2017 sur son expérience de Bayreuth, faut-il produire aussi des mises en scène plus traditionnelles pour ne pas excéder le public.

En fait, il nous manque, spectateurs, des bases de connaissances et c’est la raison pour laquelle il est souhaitable que des analyses contextuelles des représentations soient soigneusement écrites. Wanderer, en ce sens a écrit deux articles en 2017 très intéressants (« haro sur le Regietheater »).

Nous sommes évidemment loin du « spectacle-divertissement » mais c’est tellement divertissant d’essayer de réfléchir…

Mais allez‑y, ce Parsifal était très bien…dans son genre !