Luigi Dallapiccola (1904–1975) a écrit trois opéras, chacun correspondant à une des périodes successives de sa carrière. Écrit entre 1936 et 1938, Volo di notte affiche la modernité de son sujet, directement inspiré du roman de Saint-Exupéry, mais la musique en est encore très proche de celle de Puccini. Alors qu’il s’imprègne peu à peu de dodécaphonisme, il compose Il prigioniero de 1944 à 1948. Puis, une fois devenu un sériel pur et dur, il aborde une dernière le genre scénique avec Ulisse, sur lequel il travaille à partir de 1960 et dont la création a lieu 1968 à Berlin. De ce trio d’opus lyriques, seul Il Prigioniero est encore régulièrement à l’affiche des théâtres. Conçue pour la radio et créé à la RAI en décembre 1949, cette œuvre courte – à peine trois quarts d’heure – a notamment été présentée au Châtelet en 1992, et au Palais Garnier en 2008 (couplé avec l’Ode à Napoléon de Schönberg).

Luigi Dallapiccola (1904–1975) a écrit trois opéras, chacun correspondant à une des périodes successives de sa carrière. Écrit entre 1936 et 1938, Volo di notte affiche la modernité de son sujet, directement inspiré du roman de Saint-Exupéry, mais la musique en est encore très proche de celle de Puccini. Alors qu’il s’imprègne peu à peu de dodécaphonisme, il compose Il prigioniero de 1944 à 1948. Puis, une fois devenu un sériel pur et dur, il aborde une dernière le genre scénique avec Ulisse, sur lequel il travaille à partir de 1960 et dont la création a lieu 1968 à Berlin. De ce trio d’opus lyriques, seul Il Prigioniero est encore régulièrement à l’affiche des théâtres. Conçue pour la radio et créé à la RAI en décembre 1949, cette œuvre courte – à peine trois quarts d’heure – a notamment été présentée au Châtelet en 1992, et au Palais Garnier en 2008 (couplé avec l’Ode à Napoléon de Schönberg).

Malgré cette brièveté, on comprend très vite que Il Prigioniero est en quelque sorte la réponse italienne à Wozzeck, dont Dallapiccola reprend aussi bien certains procédés de composition, comme l’intégration de formes contraintes (la série de douze sons, les « ricercare » empruntés à la Renaissance), que la thématique, dans les deux cas la peinture d’une humanité pour qui l’espoir est impossible face à l’écrasement par les forces sociales ou politiques. On ne serait donc pas surpris si le rôle-titre s’exclamait à son tour « Wir arme Leut ! », ou plutôt « Noi povera gente », puisque le texte écrit par le compositeur lui-même est en italien, d’après une nouvelle de Villiers de l’Isle-Adam. A propos de ce livret, malgré son aspect de parabole kafkaïenne – le bon geôlier qui incitait le prisonnier à l’espoir se révèle n’être autre que l’Inquisiteur qui le condamnera –, on pourrait même lui trouver un côté singulièrement vieux jeu dans son obstination à vouloir ancrer la situation (on n’ose pas écrire « l’intrigue ») dans un lieu et une époque : Gand au XVIe siècle, avec force références au roi d’Espagne Philippe, comme si l’on se trouvait ici dans un grand opéra à la française comme Don Carlos. Pourtant, la résonance de ce texte est bien sûr contemporaine de son écriture, face aux totalitarismes qui s’affrontaient pendant la Seconde Guerre mondiale, et universelle, renvoyant à toute forme d’oppression.

Musicalement, donc, on pense à Wozzeck mais aussi à d’autres tendances de la musique telle qu’elle s’inventait à l’époque. C’est également entre 1946 et 1948 qu’Olivier Messiaen compose sa Turangalila-Symphonie, également créée en décembre 1949, et à laquelle il est difficile de ne pas songer en attendant les accords dont est zébré le monologue initial de la mère du Prisonnier, à cela près que l’on est ici à cent lieues de la « Joie du sang des étoiles » ou de toute forme d’enthousiasme. La première intervention du chœur (qui s’exprime uniquement en latin) peut, elle, rappeler Schönberg. Mais ces rapprochements n’enlèvent rien à la puissance de l’œuvre, ni à sa modernité d’autant plus radicale dans un contexte réfractaire à ce type d’innovation.

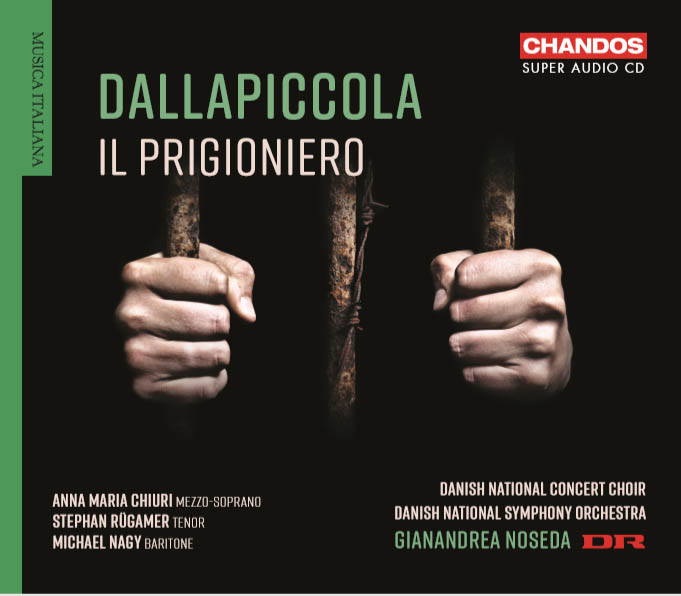

Il existait déjà quelques enregistrements d’Il prigioniero, certains assez anciens, dirigés par d’audacieux chefs d’autrefois (Hans Rosbaud, Antal Dorati, Hermann Scherchen), les autres bien plus récents, souvent échos de représentations ou de concerts. Chandos propose une version de studio, pour laquelle un grand chef d’aujourd’hui retrouve une formation avec laquelle il a déjà enregistré plusieurs disques. Pour le label britannique, Gianandrea Noseda avait déjà dirigé le Danish National Symphony Orchestra dans un programme extrêmement original : des œuvres de Niccolò Castiglioni (1932–1996), après avoir aussi gravé, avec d’autres formations, plusieurs autres compositeurs italiens du XXe siècle, comme Respighi, Casella ou Petrassi. De Dallapiccola, il a d’ailleurs proposé sous la même étiquette deux disques d’œuvres orchestrales sortis en 2006 et 2010. Autrement dit, le chef milanais est ici à son affaire, même si son répertoire ordinaire est évidemment bien plus vaste. Au DNSO, formation de qualité, se joint le Danish National Choir, que l’on entend dans Il Prigioniero, mais surtout dans le complément de programme. S’il est courant de proposer les trois Canti di prigionia, composés peu avant l’opéra et s’inscrivant dans la même veine, Gianandrea Noseda est allé puiser dans la première époque de Dallapiccola des œuvres pour chœur a cappella.

L’œuvre la plus ancienne, Estate (1932), s’appuie sur un texte d’Alcée de Mytilène, poète contemporain de Sapho, traduit dans un italien assez contourné (Dallapiccola reviendra à ce poète en 1943 pour ses Sex carmina Alcaei). A 28 ans, le compositeur s’y montre déjà maître d’un style qui, pour être moins audacieux que celui qu’il adoptera plus tard, ne manque pas pour autant de force, avec une écriture chorale qui emporte l’adhésion notamment par son jeu sur certaines syllabes mises en relief par une sorte de trille lent. Quant à ses deux premiers Chœurs d’après Michel-Ange le Jeune (le neveu du peintre et sculpteur), le compositeur y voyait sa « dernière œuvre ‘insouciante’ (et tout à fait tonale) » car peu après, Mussolini ayant déclaré la guerre à l’Ethiopie, il ne lui était plus paru possible de composer comme avant, ni même peut-être de composer tout court. L’écriture de Dallapiccola lorgne ici vers le madrigalisme renaissant, non sans efficacité.

Outre le chœur, qui y acquiert une véhémence nouvelle, Il Prigioniero ne fait appel qu’à trois solistes principaux, qui ne se rencontrent même pas tous. La Mère du héros n’intervient que dans les deux premières scènes, avec un monologue initial qui renvoie inévitablement au soliloque de Pénélope sur lequel s’ouvre Il ritorno di Ulisse in patria de Monteverdi, œuvre que Dallapiccola venait d’adapter pour orchestre moderne en 1941–42. Anna Maria Chiuri confère à cette page magistrale toute la densité souhaitable, grâce à un timbre qui possède les couleurs, le mordant et l’énergie nécessaires pour affronter les éclats de la Mère. Elle est aussi, dans la distribution réunie par Chandos, la seule à chanter dans sa langue, ce qui n’a rien d’anodin. Face à elle, le Prisonnier de Michael Nagy, baryton allemand d’origine hongroise, paraît moins naturel dans son élocution, surarticulant parfois, ou accentuant trop certaines syllabes finales, ce qui n’empêche cependant pas d’apprécier les qualités purement vocales du chanteur ou l’investissement de son interprétation, le rôle-titre dominant la partition dès son apparition à la deuxième scène. Pour le personnage-Janus du geôlier-inquisiteur, le ténor n’a pas besoin de charmer particulièrement l’oreille, et l’on ne reprochera donc à Stephan Rügamer¸ interprète habituel de Mime ou du capitaine de Wozzeck, de manquer de séduction, même si son expressivité nasillarde le fait un peu ressembler à Pang ou Pong de Turandot.