La salle du Grosses Festspielhaus est comble d’un public un peu différent du public salzbourgeois habituel, c’est un public mélangé qui vient à la rencontre d’un des chorégraphes qui ont marqué les quarante ou cinquante dernières années, dans un de ses ballets emblématiques, Tod in Venedig (Mort à Venise).

Pour la deuxième fois (en 2023, c’est Orphée et Eurydice de Gluck dans sa version Moline que Neumeier avait présenté), Cecilia Bartoli invite une production Neumeier, reprise cet hiver au Hamburg Ballett. En quatre jours de Festival, Bartoli cherche à diversifier de plus en plus une offre très concentrée sur le baroque au départ, sans doute pour élargir le public et proposer en « modèle réduit » un Festival plus ouvert, focalisé cette année autour de la thématique « Venise ».

La production de Neumeier est hautement « évocatoire », dans la mesure où Aschenbach qui est écrivain chez Thomas Mann est ici un chorégraphe en crise, avec toutes les conséquences sur le vieillissement, l’assèchement créatif et aussi le rêve de tous les possibles. Il y a là une parabole sur la création, sur ce qu’elle stimule et sur ses effets psychologiques. John Neumeier a aujourd’hui 86 ans (magnifiquement portés) et il a donc créé ce ballet quand il en avait 64, il était alors au seuil de la vieillesse et pouvaient se poser pour lui les questions de la créativité et du vieillissement, comme un phénomène en train de naître, comme une possible angoisse de la fin. La suite riche de créations l’a démenti, mais il reste que l’interrogation presque métaphysique de l’artiste sur sa capacité à être stimulé pour continuer à créer se pose, structurellement.

En choisissant un Aschenbach chorégraphe, Neumeier effleurait une sorte d’autofiction, ce qui la rend évidemment d’autant plus emblématique.

En 2003, Tadzio était Edvin Revazov, qui est aujourd’hui Aschenbach, signe multipolaire des évolutions, des transformations et en même temps de la pérennité d’une œuvre et de sa transmission, d’un temps qui avance, qui transforme et qui en même temps inscrit ses changements dans une continuité, tant Revazov est lié à Neumeier et au Hamburg Ballett. Cela signifie aussi que l’œuvre se cimente, sans jamais se fossiliser, qu’elle vit et qu’elle respire à travers d’autres corps et d’autres personnalités, et dans la mesure où Neumeier la règle encore, elle n’est pas répertoire poussiéreux, mais un corps vivant et vibrant tout traversé de la sève du maître. C’est bien cela qui rend ce moment exceptionnel : il y a hic et nunc, et bien plus que dans une représentation de répertoire d’opéra, quelque chose d’incroyablement ressenti, incroyablement jeune et neuf. L’art toujours en train de se faire.

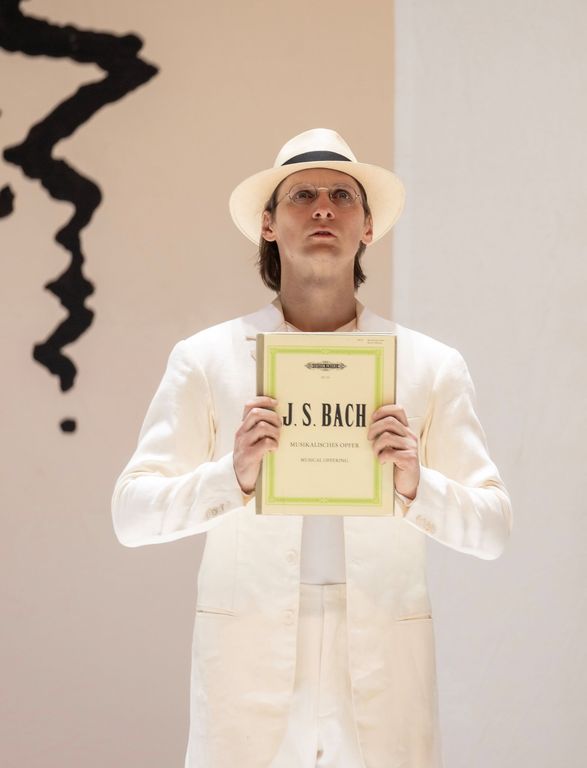

Comme je l’ai déjà signalé, il est clair que les images du film de Visconti traversent notre imaginaire et se superposent quelquefois aux images volontairement abstraites de Neumeier qui dans les musiques choisies (hélas enregistrées pour la plupart) évite malicieusement l’adagietto de la cinquième de Mahler qui faisait tant corps avec le film construisant par-là même non une variation, mais une œuvre nouvelle respirant autour de Bach (L’Offrande musicale), le Wagner de Tristan und Isolde ou de Tannhäuser dont sont directement interprétés par David Fray dans un coin de la scène des pièces pour piano.

Le décor de Peter Schmidt est réduit à l’essentiel, pour marquer une ambiance, que ce soit la scène de bal, des apparitions de Frédéric II ou surtout les scènes de plage (chaise longue…), et laisse évidemment tout l’espace du plateau largement libre.

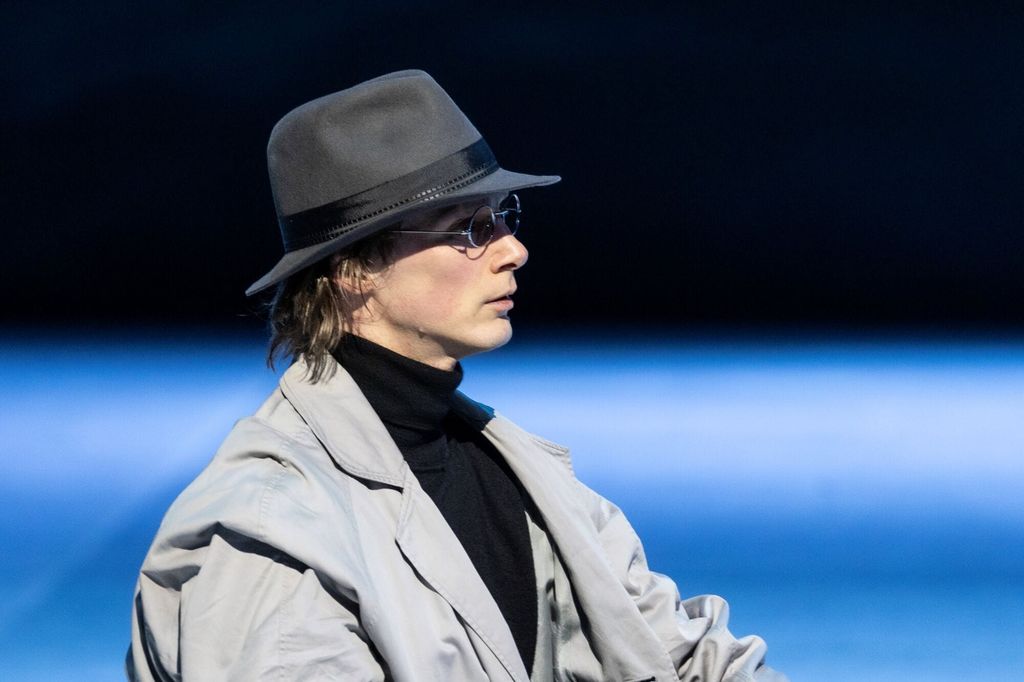

Edvin Revazov en Aschenbach réussit dès le début à apparaître résigné, tiraillé entre le désir de créer et l’épuisement, incapable de tenir bon face aux impressions, aux angoisses. Le geste est à la fois tendu et semble fragilisé, pris dans un vertige d’émotions : il incarne à la fois une pensée encore rigoureuse, et une sorte d’incapacité à la mettre en œuvre, jusqu’à ce qu’il soit pris par le désir et ses vertiges, qui l’envoie dans un ailleurs qui lui fait abandonner tout projet, tant la vision de Tadzio le trouble et lui fait tout confondre. Le pas de deux avec Tadzio, jeunesse explosive face à maturité au bord du gouffre est un moment déchirant qui est la clef du projet. Sidérant.

Pour accompagner cet Aschenbach qui se voit perdre sa solidité au profit d ’une fragilité existentielle, Anna Laudere, qui est à la fois son assistante, sa mère et la mère de Tadzio, un rôle maternel pensé aussi en hommage à la propre secrétaire de John Neumeier, de 1975 à 2011, et qui a quitté ce monde il y a quelques semaines. C’est aussi cela Neumeier, une réserve inépuisable d’humanité et de regard sur les autres.

Le Tadzio 2025, c’est Caspar Sasse, sensationnel dans sa fraîcheur, qui diffuse une vraie sensualité, mais « sans le savoir », directement et sans volonté séductrice, direct, presque brut et en même temps enfantin et presque délicat, il porte en lui toute cette ambiguïté d’un « homme-enfant », encore innocent et déjà cruel.

Il y a peut-être un autre Tadzio dans ce projet qui est le Frédéric le Grand d’Alexandro Frola, figure aussi juvénile et explosive qui laisse penser comment dans l’esprit d’Aschenbach chorégraphe peuvent se superposer les projets les rêves et les fantasmes, un Frédéric le Grand qui inspira l’Offrande Musicale de Bach, qui accompagne bonne part du spectacle. Ainsi se retrouvent le projet du chorégraphe Ascenbach, porté par l’idée d’un Frédéric le Grand pétillant de jeunesse et de joie de danser, la musique qui transfère ce projet jusqu’au fantasme d’Aschenbach et la vue de Tadzio, dévastatrice dans la mesure où l’intellect se laisse noyer par le désir. Enfin entre Frola et Sasse, eux danseurs de dernière génération qui auraient pu porter aussi l’avenir de la compagnie et sa pérennité. Mais Frola quitte Hambourg pour Vienne…

Ce qui frappe également c’est la perfection des rôles secondaires, comme Silvia Azzoni et Alexandre Riabko, splendides « concepts » d’Aschenbach, et tous les autres Xue Lin, Eleanor Broughton, Hermine Sutra Fourcade, Ana Torrequebrada, Vladimir Kocić, Emiliano Torres Jaschu sans oublier l’excellent Filipe Rettore dans le rôle de Aschenbach plus jeune.

Le triomphe remporté, avec une salle en délire et standing ovation montre la prise que possède aujourd’hui sur le public un ballet de John Neumeier. Et nous oblige à évoquer la crise qu’a traversée cette année le Hamburg Ballett première année d’exercice du successeur de Neumeier à Hambourg, Demis Volpi. Notre collègue et ami Jean-Marc Navarro l’évoque dans notre article du blog sur la Staatsoper Hamburg.

Les jours qui ont immédiatement suivi la prestation salzbourgeoise, cette crise trouvait sa résolution par le départ de Demis Volpi . En attendant la nomination d’un nouveau « Ballettintendant », c’est Lloyd Riggins, fidèle d’entre les fidèles de Neumeier (et par ailleurs créateur du rôle d’Aschenbach en 2003) qui est chargé de recoller les morceaux.

Tout comme le Ballet de Wuppertal de Pina Bausch, le Hamburg Ballett est marqué de manière durable par Neumeier. Tant que celui-ci est encore parmi nous pour continuer à faire vivre ses ballets, la situation peut perdurer, mais la question de la succession est inévitable.

Il est difficile de concevoir un Hamburg Ballett qui ne soit que conservatoire des œuvres de Neumeier parce qu’à terme, cela menacerait son existence même. Les danseurs formés par Neumeier peuvent continuer à danser du Neumeier mais deviendraient vite fossiles à n’avoir d’autres perspectives de ne plus rien créer et tourner en rond.

Ces grandes institutions qui ont été marquées par leur créateur doivent à la fois rester un conservatoire des grandes créations du maître, c’est l'âme de la maison et il est difficile d’imaginer le Hamburg Ballett sans ballets de Neumeier, mais la leçon de cette désastreuse année est qu’il est peut-être erroné de chercher immédiatement un successeur chorégraphe de grand prestige. Il faut au contraire à mon avis à la fois travailler sur le fonds de répertoire de l’institution et inviter par ailleurs une palette de chorégraphes de renom, de tous styles, pendant quelques années, pour créer leurs ballets avec leur univers, et faire avancer la compagnie. C'est ce vers quoi s'oriente semble-t-il Lloyd Riggins. Il faut surtout éviter ce qui a été l’erreur fatale, nommer un successeur immédiatement, paralysé par l’ombre portée glorieuse du prédécesseur toujours vivant, et de cette paralysie réagissant avec un ego à la fois blessé et de plus en plus affirmé, bousculant maladroitement puis violemment ce qui avait été depuis longtemps la nature profondément empathique de cette compagnie autour de son maître. C’était la meilleure manière de détruire ce qui avait été construit et de courir à la catastrophe.

L’évolution, c’est la loi de tout art, mais dans le cas d’institutions humaines, construites autour d’un homme, d’une philosophie, d’un mode de gouvernance, il faut être prudent, modeste, et surtout laisser du temps au temps si on veut à la fois préserver le passé et garantir l’avenir. Mais une chose est claire, le Hamburg Ballett mourrait de devenir une institution muséale, mais mourrait aussi de se séparer de ses racines et de ses solistes actuels au nom du changement. Le chemin est long mais la pente est douce aux gens intelligents.