Art et généalogie font bon ménage dans les expositions parisiennes. Après le Musée Marmottan qui, en 2021–22, s’intéressa à Julie Manet, nièce d’Edouard et fille de Berthe Morisot, voilà que le Musée du Luxembourg révèle Léon Monet, frère de Claude. Monet, encore ? Alors que vient de se terminer la confrontation Monet-Mitchell à la Fondation Vuitton, Monet revient, mais sous un tout autre visage : un Monet presque totalement dépourvu de nymphéas – seules les trois dernières toiles de l’exposition ont été peintes à Giverny –, un Monet que l’on voit pratiquement naître, se former et s’imposer, sous l’aile bienveillante de son aîné.

Ils étaient deux garçons, les deux seuls enfants du couple Monet. Nés à Paris en 1836 et 1840, les fils d’Adolphe et Louise Monet n’y sont pas restés longtemps, puisque leurs parents ont emménagé au Havre dès 1845. A leur région d’adoption les frères Monet restèrent durablement fidèles : l’impressionnisme doit son nom à une toile peinte au Havre, la cathédrale de Rouen inspira à Claude une de ses plus emblématiques séries, et Giverny, loin de la mer, à 75 kilomètres de Paris, n’en est pas moins situé en Normandie. Quant à Léon, il fut plus ancré encore dans la région, puisqu’il s’installa à proximité de Rouen où il devint représentant de commerce pour la société suisse Geigy, spécialisée dans les pigments et teintures pour textiles (une vitrine présente la production de cette firme) ; en 1892, il devint directeur d’une usine Geigy à Maromme, et il embaucha Jean, le fils de son frère. En 1875, il s’était fait construire une maison aux Petites-Dalles, station balnéaire située au sud de Dieppe, où Claude séjourna à plusieurs reprises.

Léon était chimiste, et il protégea la carrière de son frère, alchimiste des couleurs. L’exposition évoque d’abord la famille Monet, à travers toute une série de portraits, peints par Monet ou par Renoir ; il est aussi question de la jeunesse de Claude, avec ses premiers dessins, contemporains des photographies prise à Sainte-Adresse par Gustave Le Gray, et toute une série de ces caricatures qui semblent avoir été sa vocation première.

La véritable carrière de peintre de Monet commence vers l’âge de 25 ans, comme l’illustrent quelques toiles de jeunesse : une très belle vue d’Etretat dont le style ne laisse pourtant rien présager de ce que le peintre allait devenir, ou des paysages de Sainte-Adresse, « faubourg du Havre » comme nous le rappelle la dictée de Mérimée, qui laissent davantage entrevoir le style à venir ; devant La Plage de Sainte-Adresse, en voyant la simplicité avec laquelle le mouvement de la mer est ébauché, on se demande même si certaines toiles n’auraient pas été reprises a posteriori par Monet, pour les rendre plus conforme à son art parvenu à maturation.

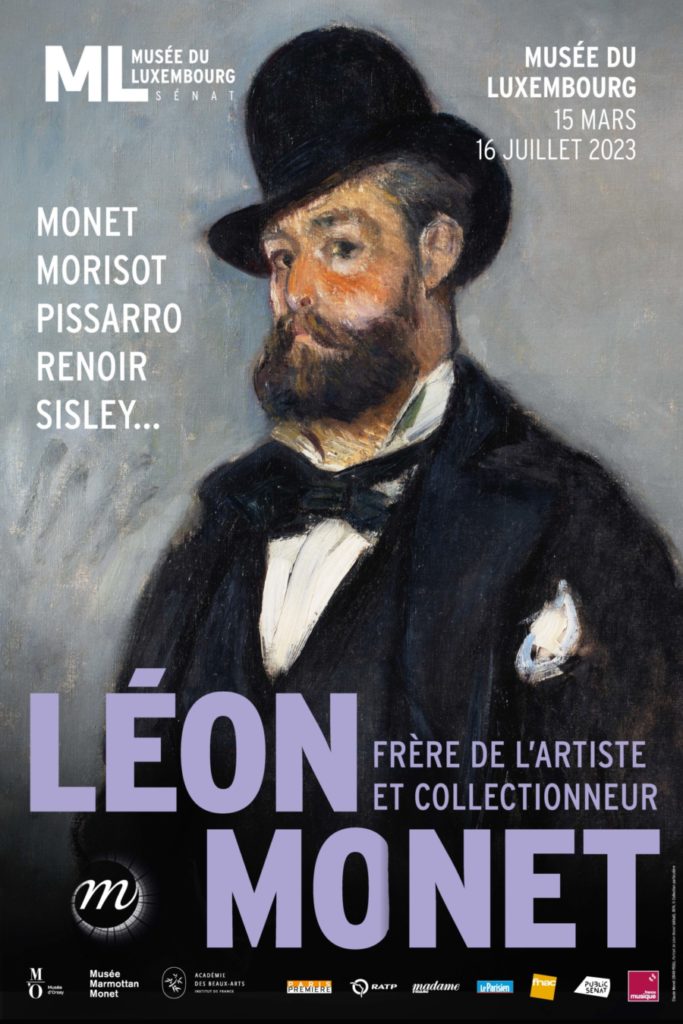

Moins de dix ans après, le peintre s’est trouvé : c’est en 1872 qu’il signe Impression, soleil levant, présenté en 1874 lors de la première exposition impressionniste. Bien que moins audacieuse, une toile comme La Seine à Rouen, réalisée la même année, est parfaitement représentative du premier style de l’artiste. C’est de 1874 que date aussi une œuvre qui est l’une des révélations de l’exposition du Musée du Luxembourg : un superbe portrait – genre que Monet a peu pratiqué – de Léon, qui traduit toute la force de caractère du grand frère et qui a très logiquement été choisi pour l’affiche.

Avant même qu’un journaliste sarcastique ne baptise le groupe impressionniste, Léon commence à venir en aide à son cadet. En 1872, avec son ami Charles Besselièvre, il fonde la Société industrielle de Rouen, qui organise des expositions ayant pour but de faire connaître la peinture nouvelle : en 2020, le Musée des beaux-arts de Rouen a rendu hommage à l’un des grands collectionneurs locaux, François Depeaux, magnat du charbon, acheteur compulsif, qui légua à la ville une cinquantaine parmi les quelque six cents tableaux et dessins qu’il possédait. Léon Monet fut un collectionneur plus modeste : 29 toiles, dont 17 Monet et plusieurs Renoir, deux carnets de dessins de son frère – le tout premier fut dédicacé à Léon par Claude en 1895 – et une quinzaine d’estampes japonaises (un album réunissant des photographies de ces œuvres nous renseigne utilement sur la collection Léon Monet). Le Musée du Luxembourg a réuni douze de ces toiles, et huit des estampes (il s’agit en fait de crêpons, dans un état de conservation infiniment supérieur à la fameuse collection de Monet exposée à Giverny et irrémédiablement décolorée par le soleil). Léon Monet posséda un temps la toile Lise de Renoir, qui appartint ensuite à Depeaux, et qui servait de couverture au catalogue de l’exposition rouennaise mentionnée ci-dessus. Sa collection incluait aussi des artistes aujourd’hui assez oubliés, membres de « l’Ecole de Rouen », et que donne à voir la présente exposition : des paysages signés Georges Bradberry, rouennais comme son nom ne l’indique pas forcément, Joseph Delattre, Marcel Delaunay ou Narcisse Guilbert. Outre les paysages, Léon avait aussi acquis le portrait de sa belle-sœur intitulé Méditation. Une partie de cette collection fut acquise lors de la vente du 24 mars 1875, où furent dispersées des œuvres de Monet, Renoir, Sisley et Berthe Morisot, Léon ayant fait en sorte que toutes les toiles de son frère trouvent un acquéreur.

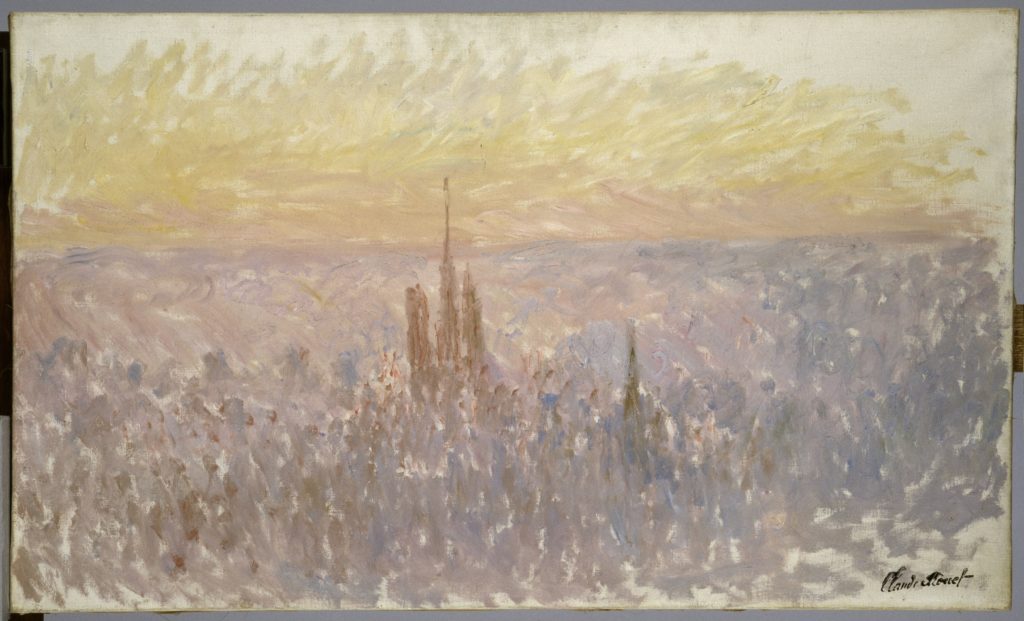

L’exposition du Musée du Luxembourg montre aussi quelques exemples des œuvres inspirées par le site des Petites-Dalles, non pas celles de Monet, mais par des membres de son entourage : par Berthe Morisot, notamment, ou par Blanche, la fille de sa deuxième épouse, Alice Hoschedé, qui allait ensuite se marier avec le propre fils de Monet, Jean. Le port et les environs de Rouen sont le point de départ d’un autre groupe d’œuvres, de Monet, mais aussi de sa belle-fille, de Pissarro ou d’artistes locaux. On remarque que Léon Monet n’acquit aucune œuvre de son frère postérieure à 1884 (Villas à Bordighera, non pas la version du Musée d’Orsay, mais celle du Musée Barberini à Potsdam) ; l’exposition poursuit malgré tout la carrière de Monet vers un art toujours plus audacieux, vers la dissolution des formes par la lumière, avec un Cathédrale de Rouen, puis avec trois toiles peintes à Giverny, la dernière, réalisée dans les toutes dernières années de la vie de l’artiste, étant même postérieure à la mort de Léon, survenue en 1917.

Catalogue : 256 pages, 180 illustrations, 18 x 26 cm, 39 euros, RMN – Grand Palais