Étrange destin que celui de Satyagraha, resté plus de quatre décennies sans création française. Écrit en 1979, créé l'année suivante à Rotterdam, cet opéra occupe une place singulière dans la trilogie de Philip Glass consacrée aux figures visionnaires de l'humanité : Einstein on the Beach (1976), Satyagraha (1980) et Akhnaten (1983). Trois œuvres pour trois figures : la science, la politique, la religion. Si Einstein explorait le temps et la perception, et Akhnaten la quête du divin, Satyagraha s'attache à la pensée politique et spirituelle de Gandhi, à l'époque où, jeune avocat installé en Afrique du Sud, il forgea les principes de la résistance non violente. L'opéra ne raconte pas la vie de Gandhi : il la médite. Entièrement chanté en sanskrit, sur des extraits de la Bhagavad-Gîtā, il échappe à la narration au profit d'une suite de visions spirituelles en trois actes structurés autour de la figure de trois "maîtres" à penser : Tolstoï, Tagore, Martin Luther King. Trois figures reliées par un même idéal : la foi dans la vérité et la force de l'âme. L'ouvrage se déploie comme un cycle d'initiation, où l'action cède la place à la conscience.

Dans sa partition, Glass renonce à tout effet spectaculaire : pas de percussions ni de cuivres, seulement cordes, bois et claviers, formant une texture à la fois dépouillée et mouvante. Les voix s'y inscrivent comme des lignes instrumentales, le chœur agissant tel un organe collectif, conscience méditative du peuple. Les rythmes s'empilent, se décalent, se recomposent dans une continuité sans rupture. La répétition, loin d'être une mécanique, devient principe de variation intérieure, manière de faire entendre le changement dans l'immuable. À l'écoute, Satyagraha est une prière profane, une liturgie de l'endurance. On y trouve ce mélange typiquement glassien de lenteur hypnotique et d'énergie sous-jacente, où la tension dramatique est remplacée par une lente montée de la lumière. Tout y est transition, bascule imperceptible, retour sur soi. L'œuvre, d'une grande sincérité spirituelle, exige du spectateur une disponibilité presque monastique.

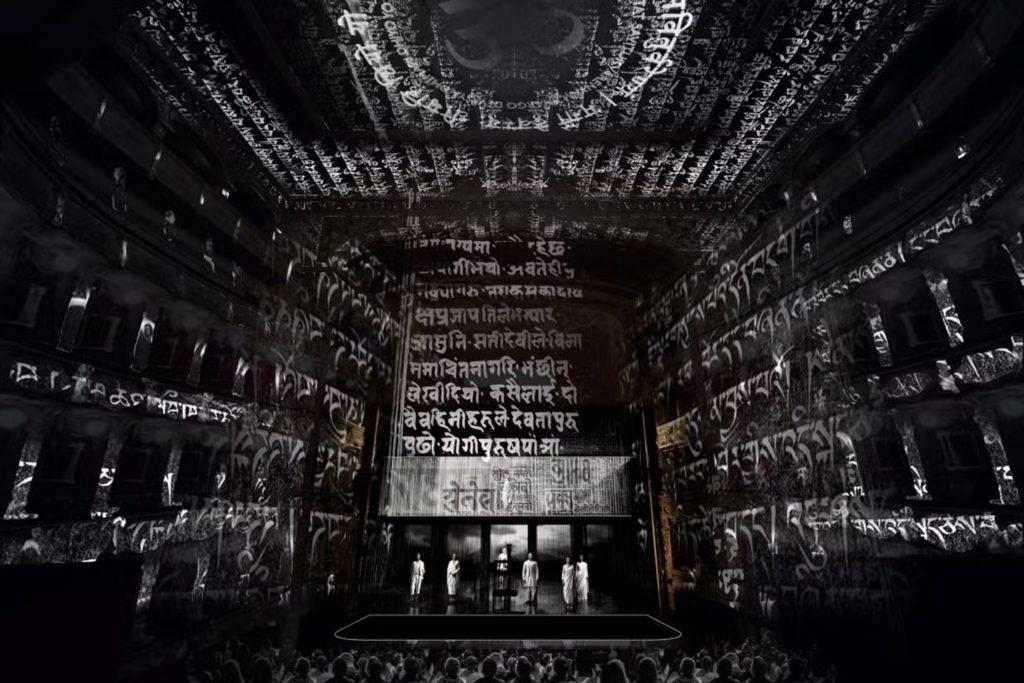

C'est à cette transparence que Lucinda Childs a voulu donner forme. Danseuse et chorégraphe majeure de la scène contemporaine américaine, complice et partenaire de Philip Glass et de Robert Wilson depuis l'aventure d'Einstein on the Beach, elle n'a jamais cessé d'interroger la relation entre mouvement et musique. À Nice, elle retrouve un compositeur avec lequel elle partage une même esthétique de l'épure et du rythme. Déjà invitée sur cette scène pour Akhnaten (1), qu'elle avait dû mettre en scène à distance en raison du Covid, elle réalise cette fois un projet pensé dans sa globalité, réunissant chanteurs, danseurs du Childs Ensemble, chœur, orchestre et vidéo. L'espace scénique, conçu avec le décorateur Bruno de Lavenère et le vidéaste Étienne Guiol, transforme l'intérieur du théâtre en un vaste instrument optique. Les moulures, balcons et plafonds du théâtre à l'italienne deviennent autant de surfaces de projection, prises dans un jeu de lumières mouvantes. Les images, calculées pour épouser les volumes réels de la salle, se déploient à 360°, créant une illusion d'expansion spatiale d'une indéniable beauté plastique. On passe ainsi d'un intérieur doré à un temple abstrait, d'un cosmos de lignes blanches à des figures géométriques en suspension. Ce dispositif s'accorde naturellement à la musique répétitive de Glass : chaque motif visuel se transforme au rythme du flux orchestral, dans un dialogue constant entre pulsation et lumière. L'effet, au premier abord, est saisissant. Le spectateur a la sensation d'être plongé au cœur d'une respiration collective, où l'espace se dilate et se contracte au tempo de la partition. Mais cette fascination se paye d'un prix : à mesure que les actes s'enchaînent, la surprise s'émousse. La vidéo, omniprésente, devient un langage fermé sur lui-même. La beauté du dispositif est indéniable, son efficacité hypnotique réelle, mais elle s'épuise à force de constance. Là où la musique de Glass suggère le changement par micro-variation, la scénographie en répète la surface. Ce qui, au début, relève de l'envoûtement, finit par produire un sentiment d'immobilité.

Une dramaturgie suspendue

L'opéra lui-même ne cherche pas à raconter, mais à suggérer. Satyagraha se compose de scènes indépendantes — la ferme Tolstoï, la marche de Newcastle, la prière des résistants — qui évoquent la genèse de la pensée gandhienne sans en retracer les étapes. Chaque tableau s'ouvre comme un fragment d'épopée : quelques gestes, des corps immobiles, des voix qui s'élèvent dans la langue sacrée. La poésie du texte, extraite de la Bhagavad-Gîtā, agit moins comme un livret que comme une incantation. L'ouvrage devient un champ d'énergie, un espace mental. Cette abstraction a ses vertus : elle permet à la musique de respirer, à la scène de se concentrer sur l'essentiel. Mais elle en révèle aussi les limites. En bannissant tout conflit, tout enjeu dramatique, Glass et Childs confinent la tension à la surface du son et de l'image. L'émotion se dilue dans la contemplation. L'idée du satyagraha (terme choisi par Gandhi et désignant son "attachement à la vérité") se transforme en concept visuel. La foi devient esthétique. On admire la cohérence du geste, la maîtrise du rythme, l'absence de toute lourdeur illustrative. Mais la théâtralité, réduite à sa plus stricte expression, laisse place à une impression d'uniformité. Satyagraha s'écoute plus qu'il ne se vit ; il se contemple plus qu'il ne se raconte.

Lucinda Childs dirige ses interprètes avec la même précision géométrique qu'elle réserve à ses danseurs. Les déplacements sont millimétrés, les attitudes codifiées, la symétrie omniprésente. Les chanteurs, souvent disposés en lignes ou en cercles, se meuvent lentement, comme pris dans une gravité rituelle. Le chœur, réparti sur différents niveaux, devient un élément d'architecture, un organe visuel autant que sonore. Ce style chorégraphique, empreint de dignité, s'accorde à la philosophie de l'œuvre. Mais à force de noblesse, le geste perd son humanité. La mise en scène confond parfois intériorité et immobilité, méditation et inertie. Tout semble pensé pour la beauté du tableau, au risque d'évacuer la vie intérieure. En osant une respiration en forme de parenthèse humoristique, on pourrait dire que les personnages atteignent ici la perfection de la statuaire grecque – mais sans la souplesse du marbre. Gandhi et ses compagnons deviennent des figures hiératiques, suspendues dans le temps, moins incarnées qu'invoquées. Cette absence d'action réelle empêche l'identification, si bien que le spectateur observe cette démonstration pacifique sans vraiment la partager.

Il faut saluer ici l'engagement des interprètes, confrontés à une écriture d'une redoutable difficulté, exigeant un sens aigu du rythme, une endurance hors du commun et une mémoire implacable. La moindre erreur dans le comptage des mesures ou dans les enchaînements peut tout faire dérailler. Le ténor Sahy Ratia campe un Gandhi d'une grande droiture, à la fois lumineux et humble, jamais démonstratif. Sa voix claire, souple, parfaitement projetée, porte le flux musical sans jamais le durcir. Autour de lui, le trio féminin formé par Melody Louledjian (Miss Schlesen), Karen Vourc'h (Mrs Naidoo) et Julie Robard-Gendre (Kasturbai, Mrs Alexander) se distingue par la précision de son tissage vocal. Ces trois voix, souvent combinées en duos et trios, donnent à la texture sonore une transparence et une légèreté qui en atténuent la raideur. Les barytons Jean-Luc Ballestra, Angel Odena et Frédéric Diquero apportent à l'ensemble une assise chaleureuse où chaque intervention doit trouver sa juste place dans l'équilibre collectif.

Le Chœur de l'Opéra de Nice, préparé par Giulio Magnanini, accomplit une démonstration admirable de précision dans un répertoire rigoureux et contraignant. Dominant l'écriture répétitive, il parvient à en faire entendre la respiration, les infimes variations d'intensité, les tensions discrètes. Dans une œuvre où tout repose sur la précision rythmique et la continuité du souffle, la discipline collective impressionne. À la tête de l'Orchestre philharmonique de Nice, Léo Warynski confirme les qualités déjà remarquées dans Akhnaten. Sa direction, souple et analytique, met en valeur la structure interne de la partition sans jamais la rigidifier. Il maintient un équilibre constant entre clarté et énergie, laissant respirer les longues boucles harmoniques. Sous sa battue, la musique de Glass trouve un lyrisme discret, presque organique, qui sauve parfois l'ensemble de la neutralité visuelle où la mise en scène le confine.

On sort de Satyagraha partagé entre admiration et distance. Admiration pour la cohérence d'un projet rare, pour la fidélité d'un théâtre qui ose une telle aventure esthétique, pour la rigueur des interprètes et la précision du geste musical. Distance, pourtant, devant une beauté si close qu'elle finit par se replier sur elle-même. L'œuvre de Glass voulait célébrer la force intérieure, la vérité et la non-violence : elle aboutit ici à une forme d'ascèse, aussi noble qu'un peu épuisante. Une méditation, certes — mais dont on sort plus épuisé que réellement transformé.

(1) https://wanderersite.com/opera/hors-du-temps/