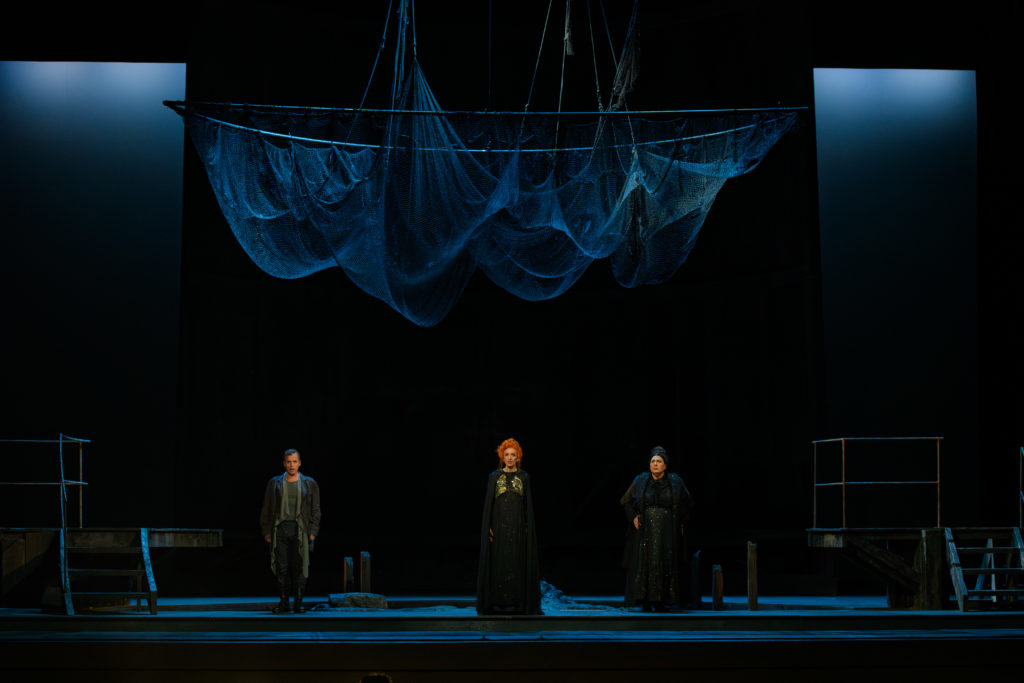

Vingt-cinq ans que Pelléas n'avait pas accosté au Théâtre du Capitole de Toulouse, c'est dire si la reprise de la solide production signée Eric Ruf fait événement dans une ville rose qui peut s'enorgueillir d'un plateau et de forces musicales de tout premier plan. Créé en 2017 au Théâtre des Champs-Elysées avec le National de France sous la direction de Louis Langrée, ce spectacle trouve naturellement ses marques sur une scène toulousaine dont la faible profondeur de champ libère la verticalité des plans qui sont en jeu ici. Cet Allemonde est référencé par des éléments qu'on dirait moins directement symbolistes que purement sensoriels et abstraits. Une couleur domine et sert de prisme d'écoute : ce noir abyssal que soulignent les éclairages millimétrés de Bertrand Couderc et qui se confond avec la référence à l'omniprésence de l'eau. Les premières notes émergent d'une masse nocturne d'où on croit distinguer les troncs d'arbres de la forêt où se fait la rencontre initiale entre Golaud et Mélisande. Le projecteur descend progressivement et révèle la courbure de filins reliés à des filets de pêche immergés dans un bassin au centre de la scène qui servira tour à tour de clairière, fontaine des aveugles. Désormais récurrent dans les mises en scène "symbolistes" d'une référence circulaire dans la scénographie, cet élément se double ici d'une référence à l'élément marin, et ce "grand navire" qui sort du port, lorsque soudain s'élèvent vers les cintres le filet, créant le double effet visuel et acoustique d'une nef arachnéenne dont la voilure d'argent laisse tomber un surprenant rideau de gouttelettes qui produit en retombant dans l'eau un clapotis continu qui résonne dans les ténèbres. Les actes IV et V offrent moins de prise à la rêverie, avec pour unique décor un fond de cuve industrielle où la tôle rouillée côtoie une nappe humide sous la ligne de flottaison, montant progressivement des profondeurs et dans laquelle pataugent les protagonistes autour du lit de Mélisande.

La présence régulière des trois Parques-servantes de Mélisande rythme les cinq actes, référence à la pièce originelle de Maeterlinck et cette scène initiale, coupée par Debussy. Dramaturgiquement peu efficientes, elles se contentent ici d'un rôle décoratif qui vient justifier les répliques de Golaud à la toute fin. Ni les moutons – petits bateaux blancs ni surtout l'improbable et exubérante toison rousse tombant d'une tour stylisée à l'extrême ne viennent combler l'impression qu'à une lecture précise se substitue une manière de climat et d'impression qui globalise l'approche des éléments de la narration. On évacue par conséquent la façon dont laquelle une scénographie peut rendre les reliefs millimétrés d'une action – non action et d'un espace de jeu où les symétries qui se font jour donnent sens à l'intrigue et corps aux personnages. Le fondu-enchaîné visuel forme un continuum de teintes sombres qui gomme les enchaînements entre les actes, complété par une direction d'acteur globalement hiératique mais sans le relief et les contrastes qui pourraient porter les interprètes au-delà de leur simple performance vocale.

L'équipe réunie sur le plateau du Capitole brille par une façon d'habiter leurs rôles d'une façon très convaincante, y compris pour Victoire Bunel dont la prise de rôle illumine la soirée. Déjà présente cette saison dans la production du Boris Godounov d'Olivier Py avec un Fiodor qui avait marqué les esprits, la jeune soprano fait entendre en Mélisande une discipline et une attention de tous les instants à cette quadrature du cercle debussyste du "Chanter, c’est parler plus haut" pour reprendre la célèbre formule de José Van Dam, illustre Golaud. Moins naturellement actrice qu'une Patricia Petibon, elle domestique les qualités du chant au soin d'une ligne et d'un phrasé qui ne fait jamais un sort à des formules qu'on transforme trop souvent en jalons. Son personnage se tient sur le difficile équilibre de devoir restituer une émotion sans en exagérer les moyens techniques. A la lisière du murmure et de la déclamation, elle compose avec le Pelléas de Marc Mauillon un couple de figures théâtrales parfaitement complémentaires. Interprète – clé de la production Benjamin Lazar, il réitère l'exploit de faire de son timbre l'instrument psychologique central qui donne au rôle des contours et une présence vraiment inédite. On entend la liberté et le galbe d'un héritage technique puisé dans des sentiers baroques dont la fréquentation et la connaissance a mûri l'importance de la prononciation et des accents. La candeur de l'amoureux se mêle à l'amertume désabusée qui fait du meurtre une forme de suicide consenti. Autre personnalité marquante, Tassis Christoyannis offre à Golaud la plasticité et le naturel qu'il ajoute avec intelligence à une direction d'acteur trop neutre. Les libertés qu'il prend dans certaines intonations ouvre le champ des nuances en composant un personnage dont la névrose à davantage à voir avec le poids d'une tristesse plus héréditaire que réellement psychotique. L'option donne corps et crédibilité à une fragilité faite d'oscillations d'humeur entre cruauté et pure maladresse. Beaucoup plus monolithique dans la voix et l'expression, le couple Arkel – Geneviève offre moins d'aspérité à l'écoute analytique. Embarrassé entre Roi Marke et Sarastro, Franz-Josef Selig manque d'impact et de clarté dans le phrasé, là où Janina Baechle lutte avec le souffle et l'intonation pour donner une mobilité syllabique capable de faire de la lecture de la lettre un pur moment dramaturgique. Franche déception en ce qui concerne le petit Yniold d'Anne-Sophie Petit, trop étriquée d'émission et de surface – là où le Berger de Bruno Vincent et surtout le Médecin de Christian Tréguier font passer dans leurs si courtes interventions un bel ensemble de subtilités.

Par ses qualités de tout premier plan dans la clarté et la densité du dessin harmonique, l'Orchestre du Capitole prouve une évidence et un atavisme debussyste qui a peu d'équivalents en France. La direction volontaire de Leo Hussain sollicite sans les contraindre les valeurs individuelles, au service d'une lecture alternant analytique et rondeur. Les musiques de transition sont l'occasion d'un élargissement surprenant des tempi, là où dans les scènes plus dramatiques, la battue se resserre et joue alors sur des valeurs verticales qui soutiennent efficacement la tension. Les dynamiques et les timbres sont traités sans ménagements, au prix de quelques faux départs qui contraignent parfois les chanteurs à trouver leurs marques mais sans dénaturer la structure générale. Ce Debussy parle à l'esprit sans oublier les éléments d'une séduction qui se veut étrangère à toute idée de facilité.