Inattendu. Le Don Giovanni de David Hermann commence par les flammes de l’Enfer, ou plutôt des Enfers, comme d’ailleurs la musique de l’ouverture dans son accord initial et prophétique nous l’annonce aussi. David Hermann ne fait donc que suivre la musique.

Les flammes de l’Enfer toutefois c’est une vision chrétienne de l’Enfer telle que la tradition nous l’a transmise, une sorte de danse de diablotins autour d’un feu éternel qui brûle de l’intérieur les âmes perdues. Cela aussi le texte de Da Ponte dans la scène finale où Don Giovanni est entraîné par le Commandeur nous le dit.

Et pourtant, de cet Enfer tout de flammes de fumées et de laves surgissent deux personnages vêtus d’un rouge fortement indicatif, Proserpine et Pluton, deux Dieux du Panthéon antique (un placard nous l’explique…). Ce ne serait dont pas l’Enfer, mais les Enfers…

Mais alors, cette vision toute faite de flammes est une singulière simplification, parce que les Enfers de l’Antiquité sont certes un espace obscur traversé par des fleuves sinistres dans une ambiance délétère, qu’on peut aisément visiter cependant en un tourisme un peu mortifère, (mais de nos jours, le tourisme fait flèche de tout bois): Orphée, Ulysse, Énée, Dante sous la conduite de Virgile nous en ont laissé des traces dont la littérature a fait des textes fondateurs et Gustave Doré et d’autres nous les ont figurés.

Ainsi Proserpine et Pluton surgissent comme représentants d’un Enfer qui n’est pas tout à fait le leur, mais le nôtre, du moins celui de l’imagerie chrétienne. Soit. Enferfluid, soit.

On nous projette alors les conditions de cette histoire nouvelle imaginée par David Hermann : Proserpine a été enlevée par Pluton et mariée de force mais elle a le droit une fois par an de revenir sur terre pour vaquer à quelques occupations de grandes conséquences pour la nature et le monde… Mais voilà qui tombe par le plus grand des hasards objectifs et surréalistes au moment où au comble du désir, Donna Anna se jette sur Don Giovanni pour, allez, osons le mot, le violer, où du moins affirmer son pouvoir de femme puissante sur lui.

La légende réelle est plus complexe mais s’adapte aussi à notre histoire. Proserpine-Perséphone (son nom grec) est la superbe fille de Ceres-Demeter, déesse de la terre. Comme elle est très belle, sa mère la dissimule en Sicile, où elle s’amuse avec ses copines les Océanides…

Mais voilà, un jour, Hadès (son oncle) la surprend et l’enlève, sans que sa mère Ceres-Demeter ne sache où elle est, ni ce qu’elle est devenue. Alors elle erre de par le monde pour la chercher, et comme elle ne la trouve pas, elle décide d’arrêter les cycles de la nature. En grève, Déméter…

C’est que Ceres-Demeter est essentielle, elle est la déesse des moissons, de la nature profuse qui nourrit les hommes, et si elle se met en grève c’est le monde qui meurt. Alors l’affaire est portée devant Zeus (avec qui elle a enfanté Perséphone selon certaines légendes) qui, en bon politique courageux, veut ménager la chèvre et le chou. Il décide que Perséphone-Proserpine passera six mois aux Enfers avec son mari, et six mois sur terre avec sa mère. D’ultimes négociations permettent à Ceres-Demeter qui sait négocier d’obtenir que Proserpine-Perséphone reste sur terre huit mois.

Nous sommes au cœur de mythes vraiment fondateurs, dans lesquels interviennent Zeus, le Ciel, puis aussi Helios le soleil, et bien sûr Hadès, le monde souterrain. Demeter (Δημήτηρ un nom dans lequel on entend aussi μήτηρ, la mère) est une déesse – mère, essentielle à la naissance du monde et sa fille quand elle est sur terre ne s’appelle pas Perséphone, mais Κόρη (Kórè), « la jeune fille ». On voit bien que par le nom même, on touche à des fondamentaux. C’est un culte si important que les Mystères d’Eleusis (près d’Athènes, dans la baie de Salamine) étaient consacrés à Déméter et Korè, comme rite de renouvellement de la nature, parce que le séjour de Korè sur la terre correspond aux moments où la terre refleurit et produit, et les quatre mois sous terre correspondent aux mois d’hiver où la nature dort.

La sortie de Korè-Perséphone-Proserpine sur terre est d’abord signe de Printemps, de renaissance, et qui dit printemps dit désir, dit sève etc… etc… Vous m’avez compris…

Si elle tombe sur Don Giovanni et ses aventures, c’est simplement qu’elle arrive sur terre, à un moment où les désirs explosent. Don Giovanni Dieu du printemps ? Don Giovanni comme Dionysos des familles… l’éternel jeune homme dangereux…

Mais je vais bien trop loin et l’ambition de David Hermann n’est pas de faire de Don Giovanni un dieu païen du désir.

Et d’ailleurs, on peut se demander si Don Giovanni l’intéresse vraiment en tant que personnage notamment pendant tout ce début où c’est Donna Anna qui mène la danse clairement (l’idée n’est pas neuve) et que le commandeur interrompt un coitus clairement mis en scène par la fille avec un lit central qui n’est pas fait pour dormir. D’ailleurs, des mots qu’on pensait adressés à Don Giovanni sont lancés à ce père empêcheur de baiser en rond (j’allais dire castrateur, mais ce n’est pas le mot qui convient ici).

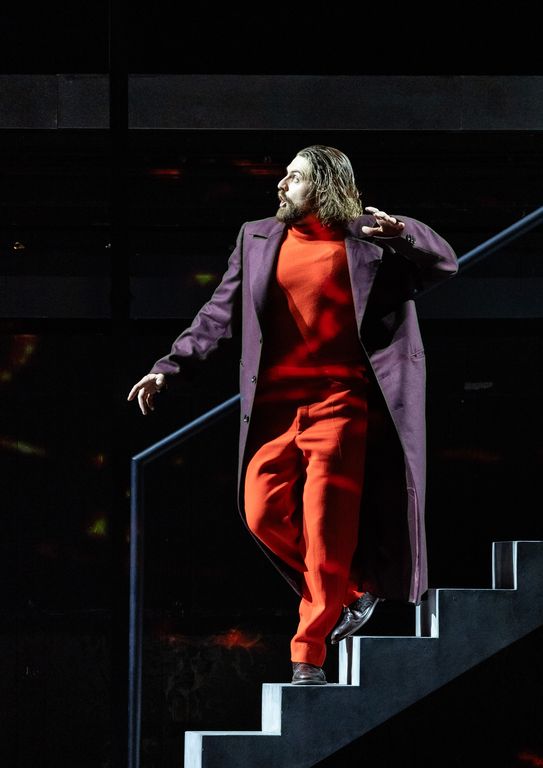

Ce n’est pas le père qui est castrateur, mais Proserpine, qui regarde tout ce jeu du désir autour du lit et qui aimerait s’amuser aussi, à un moment se colle à Don Giovanni et d’un geste, entre en lui, puisque « magiquement (c’est très bien fait scéniquement), Don Giovanni se retrouve vêtu de rouge, habillé/habité (pour l’été) par Proserpine.

Voilà qui change beaucoup la donne (et la donna…): Don Giovanni perd immédiatement sa masculinité, ses mains et ses gestes se féminisent, il est Don Giovanni mais sans puissance mâle, addio maschio et la pauvre Donna Anna s’escrime à le poursuivre, tant il est fuyant.

De même l’intervention du commandeur n’a plus rien à voir avec ce à quoi nous avons l’habitude puisqu’il conduit la main de Don Giovanni à le tuer et que Don Giovanni hésite – c’est un gentil ce Don Giovanni… Et même dans la scène suivante, Donna Anna en veut à son père d’avoir interrompu des ébats avec Don Giovanni si bien qu’Ottavio (qui doit avoir l’habitude) soupçonne fortement Donna Anna de duplicité. C’est en effet Donna Anna la duplice, pas Don Giovanni ici.

Kirill Serebrennikov nous racontait un chemin de réincarnation, une montée au Ciel de Don Giovanni, et dans sa vision Donna Anna se précipitait sur lui folle d’amour dans son lit d’hôpital, il était objet et non sujet de désir. En cette période trouble où les « valeurs » traditionnelles sont contestées ou inversées un peu partout, Don Giovanni n’échappe pas à la règle, le voilà attendri, attendrissant, enfant excusable et victime du désir d’autrui.

Ici, non sans humour au moins dans toute la première partie du premier acte, Don Giovanni est une sorte de marionnette, une femme dans un corps d’homme (qu’elle-Proserpine- semble découvrir dans ses effets « induits ») avec tous les problèmes posés : Donna Anna qui était dès le départ et avant même l’intervention de Proserpine plutôt à l’initiative, et Donna Elvira qui boule de colère et de désirs mêlés qui semble provoquer aussi chez lui-elle (je parle de Don Giovanni-Proserpine) un peu d’hésitation.

Toute la première scène alterne entre des moments distanciés ou ironiques comme un Don Giovanni hésitant ou comme le corps du commandeur emporté par des ambulanciers sur une civière avec les gloussements d’usage dans la salle mais, et c’est la première fois qu’on le perçoit sur une scène avec cette acuité, montre aussi un couple Anna-Ottavio qui brinqueballe, un Ottavio qui a parfaitement compris qu’Anna n’est pas « victime » , et qui montre ses doutes, même s’il se rend aux arguments d’Anna qui lui fait avaler la couleuvre de la nécessité de venger un père que dans la scène précédente elle vouait elle-même aux gémonies : Ottavio obéit à son rôle de prétendant soumis, mais n’en pense pas moins. Tout le monde ment, tout le monde affiche une façade, personne n’est dupe dans cette affaire, personne ne se rachète, ce qui relativise l’action de Don Giovanni, habité ou non par Proserpine. Car dans un monde où tous mentent, un Don Giovanni est peut-être le seul à peu près sincère…

Comme le remarque Jurowski dans l’interview donnée par le programme de salle, Don Giovanni dans l’œuvre ne connaît que des échecs, il a d’ailleurs deux airs et très peu de moments où il est seul en scène et donc il est en quelque sorte un Non-Giovanni comme dans la mise en scène de David Marton à l’Opéra de Lyon naguère.

Enfin comme chez Guth, et un peu comme chez Serebrennikov, son temps est compté. Non ici qu’il soit condamné, mais puisqu’il est habité par Proserpine, celle-ci finira par retourner aux Enfers pour vivre ses quatre mois, et donc le corps de Don Giovanni finira par force aux Enfers, morale ou pas morale… Non-Giovanni là encore.

Alors, les scènes vont alterner dans un joyeux désordre où la rigueur scénique n’est d’ailleurs pas toujours au rendez-vous, tantôt Proserpine habite ce corps mâle dont elle découvre les mécanismes, tantôt Pluton arrive pour créer aussi un certain désordre car en mari soupçonneux il surveille la liberté de sa femme : qu’en est-il du discours tenu ? Certes, on est dans le genderfluid, encore une fois, mais sans jamais que cela n’apparaisse nécessaire ou déterminant, même si cela occasionne des moments humoristiques, un peu lourds et sans intérêt pour l’intrigue…

Très vite en effet on s’en fatigue et cela devient inutile, d’autant que Hermann aussi se fatigue et retombe vite dans le Don Giovanni habituel. Lorenzo Da Ponte est un grand dramaturge et à lui résister on risque l’aporie. Il valait peut-être mieux laisser Proserpine et Pluton gérer leurs affaires (assez graves on le sait) et laisser toute la petite troupe qui gravite autour de Don Giovanni gérer les siennes.

Pourtant, l’idée de manœuvrer un personnage comme Don Giovanni « de l’extérieur », comme « distancié », avec ses aspects brechtiens est séduisante, l’idée aussi de superposer une autre psychologie, celle de Proserpine enfin désireuse de jouir de tous les instants en étant séparée de son mari ne manque pas d’intérêt non plus dans la mesure où la déesse saisit l’occasion de tous les plaisirs (la fête finale du premier acte) mais aussi intervient au moment du mariage de Zerlina. En fait c’est Proserpine ce Don Giovanni qui s’installe dans le corps d’un jeune homme poursuivi par une Anna folle de désir et qui en quelque sorte le Dongiovannise. Don Giovanni dongiovannisé malgré lui par une déesse éprise de désirs et de liberté et de printemps à tout va. La vie est bien compliquée.

Toutes les scènes qui suivent la scène initiale et le meurtre du commandeur se déroulent dans une mairie où l’on se marie (un couple gay, inévitable cliché du jour pour être dans le vent) et où l’on divorce (un autre couple pinailleur, inévitable pour être aussi dans le vent). Pour Elvira abandonnée cela a du sens, et pour Proserpine mal mariée, cela a aussi son importance que de voir des gens qui se marient ou qui divorcent et ainsi s’inscrit la noce de Zerline et Masetto dans une logique plus fluide, que la dramaturgie initiale de l’œuvre ne prévoit pas, pendant que les couples se marient ou divorcent, toute la noce attend dans la salle d’attente d’un mariage qu’on peut à tout moment rompre.

Le lieu occasionne d’ailleurs une excellente idée de mise en scène : le catalogue n’est ni un livret, ni un album de photo, ni un téléphone mobile ou un Ipad, c’est la collection des numéros d’ordre (on est dans une administration où l’on attend son tour), qui fait rire immédiatement, mais qui évidemment est une allusion à « l’épouseur du genre humain » qu’est Don Giovanni.

il use et abuse du mariage, il use et abuse des mariées et des fiancées, pour les jeter ensuite. Le catalogue est une suite de numéros, les femmes conquises et séduites n’ont même pas de nom, mais elles font la queue et prennent un numéro pour être conquises ou être séduites…

Et tout le jeu consiste à montrer alors la fragilité non pas tant du cœur féminin d’une Zerlina à peine mariée (Vorrei e non vorrei), mais d’une institution (le mariage) qui n’est qu’un trucage administratif révocable, y compris sur le champ. On n’est pas loin des « wedding chapels » de Reno ou Las Vegas : le mariage comme jeu, comme « chiffon de papier » entre des machines à sous.

D’ailleurs le jeu du mensonge continue lors de la « reconnaissance » de Don Giovanni par Anna (Or sai che l’onore) où cette fois Don Ottavio, qui ne chante pas Dalla sua pace (parce que l’équipe a décidé de jouer sur version de Prague/version de Vienne en une version un peu hybride) écoute le mensonge de Donna Anna qui essaie de se faire passer pour victime sans trop le convaincre puisqu’il s’en va et qu’il ne veut plus l’écouter. Quatre couples dans cette vision, Proserpine qui fuit Pluton à qui elle a été mariée de force et l’autre qui la poursuit comme un mari jaloux, Elvire mariée à Don Giovanni, mais abandonnée, Anna promise à Ottavio mais qui n’en veut pas, et Zerline à peine mariée à Masetto qui regarde déjà ailleurs… En quelque sorte un panorama assez optimiste… et l’on remarquera que si l’on enlève du tableau Proserpine et Pluton, les autres couples sont tous dysfonctionnels en soi, comme d’habitude… Sacré Mozart, sacré Da Ponte.

De même la scène finale du premier acte est assez intéressante du point de vue de Proserpine, habitant le corps de Don Juan… Elle est en quelque sorte l’organisatrice de la fête (avec ses trois orchestres prévus par Mozart) et pour un peu, on se trouverait dans une sorte de copie d’Orphée aux Enfers, d’un autre Mozart, celui des Champs Elysées, Jacques Offenbach. Si cette Proserpine qui veut jouir tous azimuts parce que son temps est compté peut-être intéressante, les interventions de Pluton son conjoint trouble-fête sont moins convaincantes. Elles apparaissent comme un exercice de style surajouté.

Le second acte est moins distancié avec moins d’idées. On retrouve le Don Giovanni de toujours et c’est assez banal, échanges d’habits Leporello-Don Giovanni, Masetto battu et consolé par une Zerlina toujours un peu ambiguë.

Le sextuor où Leporello est démasqué remet en jeu l’institution où Ottavio devient une sorte de juge derrière son tribunal alors que tous les autres sont assis et attendent comme un verdict. Encore une fois, l’idée domine que les institutions humaines faites pour défendre ou organiser la société ne peuvent rien contre les forces qui vont. Vacuité de ce que dit Ottavio du haut de sa tribune, vacuité de la colère des autres, parce que tous mentent, tous veulent autre chose que ce qu’ils ont. Et le couple Ottavio/Anna, depuis le début n’a jamais fonctionné d’où l’inutilité des paroles d’Ottavio qui sait bien que tout est fini mais qui fait comme si pour exister. Sans Anna, Ottavio n’est rien, qui en voudrait ?

Plus « amusante » la scène du cimetière où il commendatore est allongé sur une civière et recouvert d’un drap, grosso modo tel qu’on l’avait laissé au premier acte, et bouge un pied puis la tête (re-gloussements dans la salle) : mais cela n’a rien de surnaturel (enfin si l’on veut), c’est Pluton, visiblement pressé que sa Proserpine revienne aux Enfers, qui prend la place du commandeur comme si il voulait accélérer la fin de Don Giovanni-Proserpine.

Ainsi toute la fin essaie de recoudre le mythe Proserpine-Pluton avec plus ou moins de bonheur, sans que la trame initiale de Da Ponte n’en soit profondément bouleversée, ni que le spectateur ne soit secoué de tant de nouveauté. Hermann n’a pas réussi à installer les deux mythes (antique et baroque) ensemble pour les tisser et au total, cela apparaît comme un habillage assez inutile, avec comme corollaire un Don Giovanni relativement banal qui nous montre que l’entreprise de « modernisation » du mythe Don Juanesque n’est pas si commode.

Alors, pour ne pas finir dans la conformisme de l’ensemble final bien connu où tous se souhaitent en quelque sorte « bonne chance « pour leur avenir à tous ravagé (car il est là le regard sarcastique de Mozart qui crée une fin faussement morale – tout le monde il est content- où le moralisme, comme tout moralisme est mensonger parce qu’au total, tout le monde il est au fond du trou.

Alors, pour donner du peps à ce final, la toute dernière image nous montre une Proserpine toujours farceuse, n’ayant plus sous la main Don Giovanni, jeter son dévolu sur Masetto et le revêtir du rouge fatal dans le même geste que celui dont elle s’emparait du corps de Don Giovanni au premier acte. Et voilà Masetto donjuanisé, qui va enfin pouvoir toucher à la bébête, lui qui dans tout l’opéra est cornu, battu, écarté… et en un dernier clin d’œil à la vocalité, un bon Masetto (ce qui est le cas de Michael Mofidian ici) est souvent un futur Don Giovanni… La vérité rejoint donc la fiction.

Au total, David Hermann signe une mise en scène un peu forcée, au sortir de laquelle on se demande si la présence de Proserpine et Pluton aide à éclaircir le sens du mythe… Ovide qui raconte l’histoire de Proserpine compagnon de route de Tirso de Molina, fondateur du mythe de Don Juan, voilà une association qui reste peu convaincante.

Il reste deux trois idées intéressantes (je trouve par exemple que le personnage d’Ottavio, plus réactif, moins pâlichon est assez bien traité) et un réel effort pour introduire du « giocoso » dans le dramma notamment dans les premières scènes du premier acte (les meilleures), ainsi que traiter ce jeu de couple Proserpine-Pluton un peu comme un couple de marionnettes pour adultes voire un couple de marionnettistes, mais dans l’ensemble cela ne va pas bien loin et ne secoue pas le cocotier donjuanesque. Pas beaucoup de bruit… pour pas grand chose.

La direction musicale

Vladimir Jurowski était très attendu dans ce Don Giovanni. Il n’avait pas totalement convaincu dans Cosi fan tutte et se trouve plus apprécié dans d’autres répertoires (Wagner, Penderecki, Prokofiev, Chostakovitch). Il avait annoncé en plus avoir travaillé à tisser à l’œuvre quelques extraits d’Alfred Schnittke par quelques moment et compositions originales, qui apparaissent essentiellement dans les récitatifs, et qui, il faut bien le dire, ne bouleversent pas l’histoire de la musique, même si le continuo, mené par Julian Perkins au pianoforte et Yves Savary au violoncelle est particulièrement vivant, animé, théâtralisé. Et justement ce continuo varié (par les ajouts et les variations sur Schnittke) contraste avec le parti pris grave de Vladimir Jurowski, dans une approche très dramma et peu giocosa. Ainsi la distance ironique des premières scènes se lit dans la mise en scène, mais pas dans la direction musicale qui tient un discours bien plus sombre.

Le tempo n’a pas la vivacité attendue quelquefois, au point de mettre en difficulté les voix qui s’en sortent sur le fil parce que les chanteurs sont excellents, mais on est surpris de cette approche qui donne de l’ensemble ont dit certains que je ne suivrai pas, une couleur à la Furtwängler à laquelle on n’était plus habitué.

Cela donne des moments de fulgurance, dont l’ouverture, grandiose, massive, magnifiée par le Bayerisches Staatsorchester comme toujours splendide et parfaitement en place, ou comme la fête qui clôt le premier acte où de manière très philologique, comme Muti l’avait fait en 1987 à la Scala, Jurowski met sur scène les trois orchestres prévus par Mozart avec instruments divers qu’il fait jouer en alternance les danses et contredanses et qui donnent à la scène une puissance inédite dans le crescendo dramatique avec ce paradoxe que souvent on ne met pas ces orchestres en scène alors que on met plus souvent un petit orchestre sur scène dans la scène du festin final (« de pierre ») du deuxième acte alors que ce n’est pas obligatoire…

Si cette direction affirmée et puissante contient des moments d’une rare intensité et d’un grand dramatisme, elle contient aussi des moments moins convaincants, moins colorés étrangement (notamment dans l’accompagnement de certains airs comme Mi tradi ou non mi dir) alors que l’orchestre est incroyablement limpide et précis. Mais, tout en étant un peu à rebours des modes d’aujourd’hui, cette direction est particulièrement attentive et frappante mais aurait pu s’épargner les ajouts Schnittkisants. Il reste que Jurowski est nettement plus convaincant dans Don Giovanni que Cosi fan tutte

Le chœur qui n’a pas dans Don Giovanni un rôle déterminant, sinon au moment de la mort du héros, où il intervient de manière marquée, est comme toujours bien préparé sous la direction de Christoph Heil, mais c’est l’ensemble des voix qui dans cette production emporte la conviction.

Les voix

Par bonheur, Andrea Scarfi (Pluton) et Erica D’Amico (Proserpine) ne parlent ni ne chantent et se contentent d’interférer dans les mouvements et les gestes, tels de marionnettistes que d’aucuns trouveront bien gênants, mais il le font avec justesse dans la perspective de la mise en scène, et apparaissent dedans et dehors à cause de leur costume rouge, visuellement identifiable et qui tranche avec les autres, tous d’ailleurs en costumes contemporains. Comme pour nous dire que Don Giovanni n’a pas d’époque, héros intemporel. Le contemporain ici signifie non « d’aujourd’hui » mais « de toujours ».

Moins affirmé que dans d’autres mises en scène, ll Commendatore de Christof Fischesser est puissant mais jamais spectral comme le demande cette mise en scène où il est singulièrement marginalisé, un commendatore moins tonnant sans doute parce que lui aussi prête-nom (de Pluton). En faisant du commendatoire le prête nom de Pluton et de Don Giovanni celui de Proserpine, Hermann place le couple Proserpine-Pluton en singulière position de conflit… ils s’aiment à se tuer ces deux-là, s’ils n’étaient immortels.

Nous avons suffisamment affirmé dans nos articles que Michael Mofidian était une voix à suivre (depuis ses années à Genève) pour en avoir la confirmation ici : impeccable dans l’émission, la voix est ductile et affirmée, le timbre séduisant et le chant reste toujours élégant et maîtrisé. Il n’est pas si fréquent d’avoir un très bon Masetto, en voilà un.

Même remarque pour la Zerlina d’Avery Amereau, moins diaphane ou lyrique que d’autres dans ce rôle tellement variable dans la couleur qu’on veut lui donner : ingénue, perverse, rouée, hésitante, innocente ??? On en a vu de tous les genres. Ici Avery Amereau se range du côté des femmes qui savent ce qu’elles veulent et son chant est moins élégiaque et plus « terre à terre » sans aucune innocence, elle sait manœuvrer et Masetto (facile) et même Don Giovanni (plus neuf et plus étonnant), avec un chant au timbre moins éthéré, une sorte de pré-Carmen en herbe. C’est sans conteste une vision intéressante. Elle remporte d’ailleurs un éclatant succès.

Giovanni Sala lui aussi n’est pas du tout de ces Ottavio passifs au chant élégiaque et à la voix légère de « ténor mozartien », la mise en scène en fait un Ottavio immédiatement conscient des « ambiguïtés » de Donna Anna et donc il est moins lisse et plus « accidenté » que de coutume, il existe fortement en scène, propose un personnage plus ferme et moins « asexué » que de coutume (Mozart crée un Don Ottavio qui ne doit pas faire envie) et le chant n’a pas forcément l’élégance qu’on attend, mais travaille fortement l’expression et la couleur. Privé de Dalla sua pace il n’est justement pas le ténor de deux airs, sans rien ou presque entre les deux, mais affirme un profil, une figure, un vrai personnage : c’est en cela que Giovanni Sala, sans convaincre complètement, est intéressant et sort des sentiers rebattus des Ottavio sans colonne vertébrale. Une des meilleures trouvailles du metteur en scène…

En Elvira, Samantha Hankey s’affirme une véritable interprète, énergique, vigoureuse, qui sait colorer son chant et le rend sans cesse expressif, dès son entrée en scène, assez fulgurante. Elle est un personnage et elle donne à Mozart ce côté acerbe qu’on n’entend pas toujours avec une couleur dramatique authentique. Pour une fois pas de miel ni de caramel, mais une couleur presque poivrée, qui la rend très attendue à chacune de ses interventions. Son Mi tradi (réintroduit dans cette version de Prague réarrangée) est particulièrement intense et fait entendre à la fois le désespoir et la blessure avec un chant qui n’oublie jamais ni le texte, ni les nuances ni l’élégance. Une grande performance qui confirme toutes les qualités d’une chanteuse découverte en Octavian dans la production Kosky de la Bayerische Staatsoper.

Même impression diffusée par Vera-Lotte Boecker, à chaque apparition plus affirmée, plus dramatique et plus engagée. Enfin une vraie Donna Anna, expressive, qui sait le poids des mots, qui projette à la perfection et qui impose en scène une véritable personnalité. On a tendance à distribuer aujourd’hui Donna Anna à de très jolies voies, souvent sans aller plus loin parce qu’on aime hélas Mozart sucré. Il y a ici du drame, de l’intériorité, du déchirement, mais aussi de la décision et de l’autorité. On comprend le personnage, qui à la fois refuse le père, et saute sur Don Giovanni, sans hésiter en ignorant Ottavio ou en le manœuvrant. Grande performance, qui projette immédiatement Vera-Lotte Boecker dans les grandes d’aujourd’hui.

Kyle Ketelsen est peut-être de tout ce plateau le plus habituel, on l’a vu en Don Giovanni on l’a vu en Leporello : il est rompu à l’exercice et aborde Leporello avec une sveltesse et un dynamisme exemplaires. Plus que le style (on n’entend pas les cadences dont certains nous gratifient), c’est le profil du personnage (qui n'est plus un double de Don Giovanni), l’engagement scénique, mais aussi un chant assuré et « adulte » qui contraste avec le chant plus « juvénile » de Don Giovanni, il offre un chant très marquant, très expressif, particulièrement habile à communiquer par les moindres nuances (son air du catalogue est exceptionnel) et confirme lui aussi que dans ce répertoire il est irremplaçable aujourd’hui.

Face à ce Leporello « roué », Konstantin Krimmel chante son premier Don Giovanni, en entrant de plain-pied désormais dans la « cour des grands », et non plus des émergents. Le jeune baryton a un timbre clair, juvénile, un timbre de jeune homme et pas de « mâle » (à l’opposé de ce que pouvait être un Ruggero Raimondi qui a tant marqué le rôle), mais déjà il compose son personnage : celui du jeune homme un peu écervelé, pas forcément roué, mais qui veut croquer la vie à pleines dents, sans plus, sans prétentions métaphysiques, sans combats avec le Ciel, mais jouant son jeu à chaque moment : il s’amuse, (quand ce n’est pas Proserpine qui mène la danse). Un Don Giovanni léger ni plus ni moins à qui on est bien prêt à tout pardonner.

Et il habite ce personnage d’un chant élégant, au phrasé impeccable à la diction sans failles, avec un dynamisme vocal inouï, avec une rare intelligence du mot et une incroyable présence scénique. Il lui manque seulement un peu de volume notamment dans Fin ch’han dal vino (l’air dit "du champagne") mais cela devrait s’affirmer bientôt. C’est déjà un très grand Don Giovanni, qui crée et habite un personnage, qui est né ce soir et qu’on va voir et entendre grandir avec plaisir. Pur Mozart comme il doit être. Sans fard, sans manières, avec un naturel incroyable, une simplicité et une franchise qui étonne.

Au total, soyons clairs : ce n’est pas la mise en scène du siècle, même si elle a une cohérence et si elle respecte le sens du mot « giocoso ». Elle refuse le métaphysique et ces deux dieux venus des enfers ont l’air de se gausser de toutes ces badineries qu’ils vont essayer d’orienter à leur profit, mais c’est du travail qui pourra durer dans un théâtre de répertoire et la production est sans conteste meilleure que la précédente, signée Stephan Kimmig. Musicalement, Vladimir Jurowski a élaboré une version très pensée et impressionnante par certains côtés. Les ajouts de Schnittke donnent quelquefois une vivacité et une couleur inattendue notamment aux récitatifs, sans doute une coquetterie de l’instant et ne sont pas d’une folle utilité, m’est avis qu’avec quelques années de répertoire et quelques autres chefs, ils disparaîtront Mais c’est dans les airs et la musique que Jurowski affirme une vision forte, pensée, à la limite du métaphysique (et à vrai dire pas tout à fait en accord avec la mise en scène) qui rend son travail bien plus convaincant que dans Cosi fan tutte. Mais il dispose ici d’un plateau exceptionnel, un des meilleurs plateaux mozartiens de ces dernières années sinon le meilleur. Il est dommage que la reprise de la saison prochaine n’affiche pas cette distribution pas au moins pendant une saison, comme on pourrait s’y attendre. Tout le monde y perd, le public, le théâtre et Mozart.

Vous pouvez voir ce spectacle en streaming sur la plateforme staatsoper.tv