Le regard que chacun porte sur un spectacle est chargé d’une histoire, d’émotions passées, de souvenirs. Ce regard n’est jamais neuf, que l’on voie l’opéra pour la première fois ou non. Wozzeck passe encore pour certains spectateurs pour de la musique contemporaine comme d’ailleurs la FNAC dans ses rayons a longtemps rangé Berg et Schönberg.

Doit-on rappeler que l’œuvre fut huée à son entrée au répertoire de la Scala en 1952 (en version italienne avec Tito Gobbi, sous la direction de Dimitri Mitropoulos) soit 27 ans après sa création berlinoise (le fascisme régnait en Italie en 1925, et l’œuvre n’est pas exactement de celles qu’on aime dans ce type de régime) sous la direction d’Erich Kleiber. Wozzeck entra au répertoire de l’Opéra de Paris le 29 novembre 1963 (38 ans après la création), dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault et sous la direction de Pierre Boulez. Le Festival de Salzbourg s’ouvrit à Wozzeck peu avant la Scala, en 1951, sous la direction de Karl Böhm (l'un des plus grands défenseurs et interprètes de l’œuvre) et le titre fut repris environ tous les vingt ans, en 1971 et 1972 (toujours Karl Böhm), en 1997 (Claudio Abbado), en 2017 (Vladimir Jurowski).

Wozzeck accompagna le parcours de Claudio Abbado à l’opéra. Partout où il passa, deux productions à la Scala (1971 et 1977), dont la seconde, signée Luca Ronconi, fut présentée à l’Opéra de Paris avec les forces de la Scala en 1979 lors du projet Berg (Lulu de Chéreau à Milan et Wozzeck à Paris) il en proposa aussi une production nouvelle signée Adolf Dresen à Vienne en 1987 (dont il existe une vidéo avec Franz Grundheber et Hildegard Behrens) qui dura jusqu’en 2014, et puis il en proposa une dernière au Festival de Pâques, puis au Festival d’été de Salzbourg en 1997 dans une (magnifique) mise en scène de Peter Stein.

Le destin scénique de l’œuvre a été évidemment interrompu en Europe dès 1933, Berg étant représentant de la Seconde école de Vienne, et Schönberg devant s'exiler aux USA, même à Vienne, l’œuvre créée par Clemens Krauss en 1930 a été représentée jusqu’en 1932 seulement (et Berg meurt en 1935). Par chance cette interruption n’a pas été fatale puisque les scènes l’ont reprise assez vite dès la fin de la deuxième guerre mondiale à l’inverse d’autres opéras disparus corps et biens.

Si j’ai eu la chance de voir les productions de Luca Ronconi à Paris, d’Adolf Dresen à Vienne, de Peter Stein à Salzbourg (et d’autres depuis), j’ai été fortement marqué par ma première vision de l’œuvre, lors d’une projection à l’Opéra de Paris du film de Rolf Liebermann (1970) avec les forces de l’opéra de Hambourg, Toni Blankenheim et Sena Jurinac, le tout dirigé par Bruno Maderna. Cette vision presque littérale de l’histoire, au réalisme poétique confinant à l’abstrait et d’une grande noirceur, m’a marqué pour toute ma vie et sans doute aussi déterminé le type d’approche scénique et musicale à laquelle j’adhérais, une vision au fond réaliste, sans nécessaire plan métaphorique, sans fioritures, le rude, le cru et derrière tout Wozzeck je vois toujours en surimpression Toni Blankenheim, inoubliable.

Chaque production de Wozzeck qui m’est donnée à voir est toujours passée au filtre musical de Maderna, phénoménal, glacial, et au filtre scénique de cette vision du visage de Toni Blankenheim, d’une infinie tristesse, perdu dès la première image.

D’un certain point de vue, l’histoire de Wozzeck se suffit à elle-même sans trop besoin d’être habillée, trois actes et quinze scènes d’une chute inexorable, faite des effets de la pauvreté, de l’exploitation, de la société militaire, pour Wozzeck comme pour Marie. C’est pourquoi j’ai tant aimé la production munichoise d’Andreas Kriegenburg (2008), essentielle et déchirante, d’ailleurs revue en 2019, avec Christian Gerhaher et Anja Kampe, mais aussi et pour d’autres raisons celle de Simon Stone à Vienne, encore une fois interprétée par les mêmes (extraordinaires) interprètes.

C’est pourquoi je garde une distance par rapport au projet aixois, très bien construit, avec un système d’écho réel entre orchestre et scène, qui produit un spectacle très élaboré esthétiquement comme musicalement, mais pas vraiment dérangeant, même avec de très beaux moments.

Il y a dans ces quinze scènes quelque chose d’une Passion presque christique, une passion simple et dépouillée, une sorte de souffrance primale dont chaque scène constitue un pas, une avancée vers un drame inéluctable, une logique effrayante qui va faire de Wozzeck une victime puis un meurtrier. Victime du contexte aussi Marie (le prénom n’est pas un hasard), la mère qui va aussi se (re)découvrir femme, comme un rai de lumière dans une universelle obscurité, séduite par un tambour-major, réduit à personnage de cirque ou de Commedia dell’Arte avec son uniforme de parade « qui en jette » et sans aucune autre qualité que son corps à dorures.

Nous l’avons noté par ailleurs, Wozzeck est une œuvre pivot, qui clôt une période, celle du postromantisme, et en ouvre une autre, celle de la modernité. On y trouve des échos musicaux wagnériens (les leitmotiv), debussystes, la construction en scènes séparées par des interludes, mahlériens et straussiens (on y cite même la valse du Rosenkavalier…) et en même temps, c’est le premier opéra « atonal », d’une rigueur formelle implacable : par ces multiples échos et souvenirs, mille Wozzeck sont possibles.

Mais d’abord, Wozzeck est une tragédie concentrée sur le temps de la tragédie grecque, plus ou moins 1h30 : Wozzeck est ce héros tragique qui dispute à une fatalité virtuellement implacable un destin qui n’appartient qu’à lui. Trois actes très clairs du point de vue dramaturgique, un premier acte d’exposition d’une situation initiale où Wozzeck est un pion aux mains de figures de domination (le Docteur, le capitaine), un pauvre hère qui n’arrive pas à satisfaire les besoins de son ménage, et où sa femme lasse de sa vie sans issue regarde au dehors un moment possible d’oubli.

Le deuxième acte est le moment des péripéties, où Wozzeck découvre la trahison de sa femme, et l’étendue de son désastre personnel, et le troisième celui des résolutions, étrangement un peu construit comme le final de l’Otello de Verdi : prière de Marie (lecture de la Bible), arrivée de Wozzeck décidé à la supprimer, meurtre, puis suicide du héros.

C’est presque une linéarité mathématique, un chemin de Passion qui conduit à l’issue fatale, aucun des deux personnages n’ayant de possibilité de s’en sortir.

Dans cette construction mathématique, pas d’anecdote, puisque les personnages sont des figures très assimilables au monde des Arlequinades, de la Commedia dell’Arte, où l’on trouve aussi Le Capitan, Pantalon, Colombine, le Docteur, l’Amant et où Wozzeck est l’Arlequin triste d’une magnifique mise en scène du Prince Travesti de Marivaux, par Vitez… et il y a par ailleurs dans le Tambour-major quelque chose du Matamore de Corneille. Il reste que seuls Andres et Margret, Wozzeck et Marie ont droit à un nom, Andres ami de Wozzeck et Margret amie qui entraîne Marie.

Pour eux, nommés, le monde extérieur est fait de figures anonymes qui néanmoins pèsent sur leur vie comme un système oppressif.

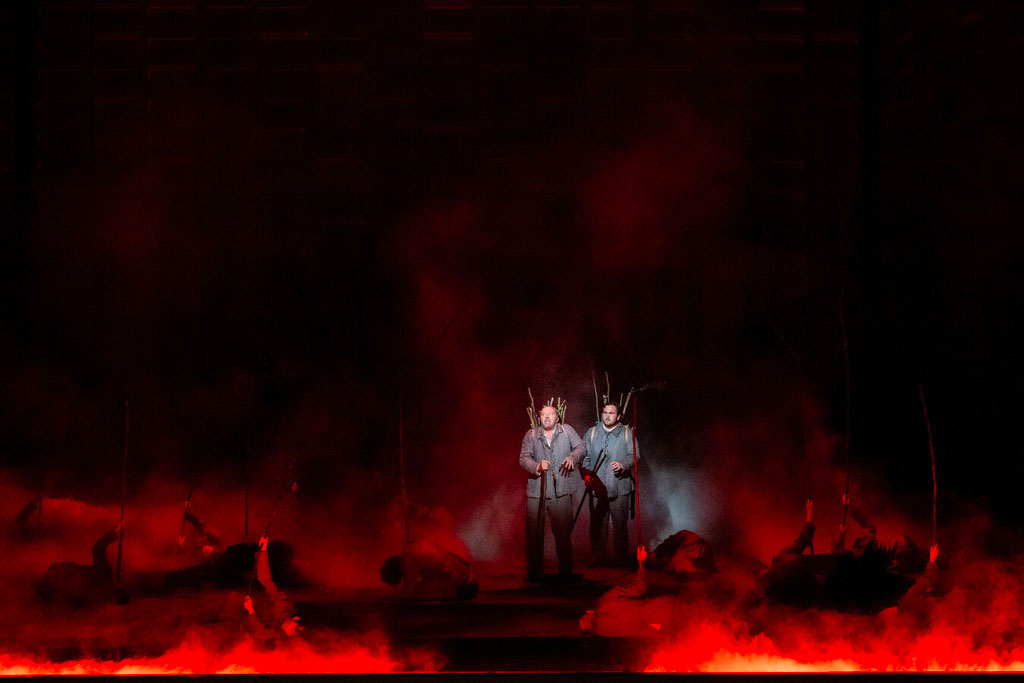

Simon McBurney conçoit avec sa décoratrice Miriam Buether un espace clos, une vaste boite anthracite sur les murs de laquelle des vidéos seront projetées, et sur scène des accessoires essentiels (réduits à l’essence), une porte qui sépare monde extérieur des intérieurs (la chambre de Marie, la Taverne, le cabinet du docteur), quelques objets, des chaises, des tabourets, des tables, des oreillers figurant le dortoir des soldats, le tout réduit à l’état de signes presque didascaliques. Les costumes sont uniformément gris, sans aucun contraste sauf Marie, qui porte des couleurs (costumes de Christina Cunningham).

Évidemment, l’absence de décor lourd facilite le passage d’un tableau à l’autre dans une manipulation minimale de figurants aussi rapides qu’efficaces, garantissant la fluidité du déroulé et permettant au Wozzeck de Christian Gerhaher de rester pratiquement en scène de manière continue dans une esthétique à la Brecht mâtinée de Beckett sous des éclairages très attentifs et réussis de Paul Anderson.

Tout cela construit un spectacle très professionnel, très propre, mais aussi assez lisse qui finit par s’émousser, sans construire de véritable univers comme celui de William Kentridge (à Salzbourg et Paris) dans une production pourtant lourdement démonstrative, celui de Peter Stein (sa dernière très grande mise en scène à mon avis) à Salzbourg, qui jouait sur les changements de focale avec une maestria et une intelligence dramatique peu communes, celui de Chéreau à la Staatsoper de Berlin, ou comme la production très brechtienne proposée à La Monnaie de Bruxelles au début de l’ère Mortier en 1981 (qu’on vit au Châtelet) signée Hans Neugebauer et Willy Decker dans des décors de Achim Freyer qui était un concentré d’images fortes et pleines de sens tout en étant très distanciée.

Ici les images sont léchées, les éclairages impeccables, les costumes plus ordinaires (on ne sort pas de l’imagerie habituelle), c’est tout bien, et rien de plus que tous les Wozzeck de la terre lyrique.

Évidemment il y a de très belles idées et d’abord celle des cercles de l’Enfer dantesque, donnée par cette tournette en trois plateaux concentriques qui tournent dans un sens ou dans l’autre, donnant l’idée de fragilité, d’instabilité (mais la vision infernale et dantesque de Bieito dans Lady Macbeth de Mzensk était autrement puissante), la vision du cadavre de Marie qui tourne, dans le noir et la brume, est impressionnante, les pas de Wozzeck contredits par le sens du plateau tournant, si bien qu’il ne semble plus avancer et faire du sur-place, là encore c’est intéressant, le double du capitaine avec le jeune capitaine enfant qui oppressent tous deux Wozzeck dans la première scène où McBurney évite l’image habituelle du barbier et du capitaine sur le fauteuil, pour en faire une sorte de danse obsessionnelle des capitaines (le grand et le petit, celui qu’on reverra à la dernière image) tranche de manière efficace par rapport à l’habitude.

Moins intéressantes en revanche la vision de l’enfant plongé dans son paquet de chips craquantes, faisant évidemment musique (atonale ?), les scènes du docteur dans son cabinet avec le capitaine puis avec Wozzeck (au moment où ils vont instiller le doute sur Marie à l’acte II). D’ailleurs, les scènes entre docteur et capitaine dans leur côté caricatural sont plutôt convenues, tout comme les images de façades d’immeubles sortis de quartiers ouvriers staliniens ou non (ils sont partout les mêmes, à l’est comme à l’ouest et on en voit le résultat).

Certaines scènes ont plus d’efficacité et plus de sens, dont la première scène où Wozzeck est présenté au milieu de soldats rangés comme des soldats de plomb ou mieux, comme des pions d’un échiquier, celles du défilé des soldats qui tournent autour de Marie jusqu’au vertige avec à leur tête le Tambour-major, une troupe qui étourdit et se resserre comme un piège, ou même les scènes du cabaret, sorte de nuit de Walpurgis au petit pied, conçues pour suggérer le sabbat, c’est-à-dire une orgie organisée par le diable, et ces images infernales cadrent avec celles suggérées de cercles de l’Enfer dont on parlait plus haut.

Si la scène du meurtre de Marie reste conventionnelle, la manière dont le corps de Marie se tort avant d’expirer a un côté un peu too much, mais les deux corps, celui expiré de Marie et celui de Wozzeck se noyant ont une certaine beauté, même si Wozzeck qui s’enfonce tendant le regard timide vers l’enfant qui passe sans le voir est un peu pathétique là encore et cadre mal avec l’ambiance de l’histoire. En revanche, la dernière vision, celle de l’enfant à genoux, qui est dominé par le capitaine-enfant, reproduisant les relations de domination des adultes, avant le noir final, est assez justement trouvée. Même si l’image originale prévue par Berg de l’enfant chevauchant son bâton est en soi peut-être plus terrible encore.

Ces images sont – dit le metteur en scène- aussi des images mentales de Wozzeck, qui peu à peu se fragilise et dès la deuxième scène, avec Andres, produit des images hallucinatoires qui semblent être un parcours au milieu de cadavres, ou au milieu du feu, ou la manière dont il se noie sans sembler en avoir claire conscience (puisqu’il vient de jeter le couteau dans l’étang). C’est là encore pas mal suggéré, mais tourne court.

Cette production n’est pas dérangeante, ce qui en soi n’est pas un problème, mais par son côté lisse et propre, elle contredit l’histoire et en fait quelquefois un objet plus esthétique et pathétique que tragique, arrondissant les angles et faisant de la tragédie un simple spectacle, un de plus, qui ne laissera pas de traces profondes dans la mémoire. C’est une vision simple, linéaire, qui se laisse voir, un peu la pauvreté-chic.

Du côté musical les choses sont discutables aussi, mais plus complexes parce qu’il y a vraiment un parti pris, qui correspond au projet de McBurney, et en cela nous sommes dans un vrai projet de Festival, que je trouve clivant dans la lecture de l’œuvre. Nous sommes dans un chemin inverse de celui parcouru par Tcherniakov et Hengelbrock dans Così fan tutte. Dans Così, nous partons d’une vision d’un Mozart certes amer, mais globalement souriant pour aboutir au terrible, voire à l’insupportable. Dans Wozzeck la situation exposée est terrible et tragique, et la production par sa sagesse lénifie un peu le propos, que la musique rend spectaculaire plus qu’émouvante et ressentie, une musique rutilante souvent, tirant vers Mahler, le post-romantisme avec des couleurs pucciniennes quelquefois ou proches de Janáček à d’autres : certes, c’est aussi la période, et Berg est au centre d’un réseau que nous avons évoqué plus haut. Mais le côté formel, froid, mathématique, glacial, déchirant, tragique, laisse place souvent au mélodramatique, c’est-à-dire le tragique pour la galerie en quelque sorte.

Comme toujours, la direction de Simon Rattle maîtrise parfaitement chaque moment, travaille avec bonheur la transparence, à la tête d’un orchestre remarquable qu’il dirige pour la dernière fois en tant que directeur musical (c’est Antonio Pappano qui va lui succéder et il n’est pas sûr que le LSO y gagne). Il s’applique, comme souvent, à calculer chaque effet, à doser les volumes, quelquefois même à les surdoser comme les deux fortissimi à la mort de Marie et de Wozzeck, construits en crescendos si maîtrisés dans leur force, si tirés, si assénés, qu’on a l’impression de quelque chose de plus démonstratif que ressenti. Le travail musical est précis, le son est souvent éclatant, et l’excès de rutilance pour mon goût renforce l’impression de spectacle un peu creux.

C’est évidemment une question de goût, mais j’ai été élevé au son de Boulez, Maderna, Abbado et ce Wozzeck plus fin de siècle que début XXe, moins tourné vers la modernité, me trouble quelque peu. Je suis prêt à reconnaitre toutes les qualités de maîtrise possibles à cette approche, qui passe à côté de l’émotion.

L’Estonian Philharmonic Chamber Choir assure solidement et avec brio sa place dirigé par Lodewijk von der Ree et saluons aussi la Maîtrise des Bouches du Rhône, dirigée par Samuel Coquard, dont les jeunes membres essaient dans les dernières minutes de garantir un allemand sans trop d’accent tricolore assez sympathique.

Du côté vocal il faut saluer d’abord une distribution homogène composée de chanteurs de haut niveau, qui s’efforcent avec bonheur de défendre le texte et sont très engagés dans la mise en scène, à commencer par les rôles de complément, dont on retiendra les deux compagnons, Tomasz Kumięga et surtout Matthieu Toulouse, très vaillant et vif dans la scène du cabaret. La Margret d’Héloïse Mas confirme les qualités d’engagement, d’énergie, et de sûreté qu’on avait déjà constatées par ailleurs, avec une belle projection et surtout une présence vocale marquée et un vrai soin dans le phrasé. Le jeune Robert Lewis en Andres est lui aussi très présent, très incisif vocalement avec des aigus assurés, un sens de la couleur et un jeu d’acteur bien maîtrisé.

Peter Hoare en capitaine (et aussi en Fou) est un ténor de caractère bien connu désormais, nous l’avons vu dans Die Soldaten et autres productions, la voix est sûre, la diction impeccable avec une belle expressivité, le jeu est dominé avec un sens aigu de la caricature. Par sa manière de dominer le chant, il réussit à être à la fois ridicule et inquiétant, subtil et pervers, tout en restant parfaitement contrôlé : la composition est réussie.

Brindley Sherratt, aujourd’hui une basse qu’on voit sur toutes les scènes européennes, est aussi un docteur particulièrement étudié, dans le comportement ridicule et dangereux, la voix est puissante, mais très colorée, très variée, un personnage qui tire vers la Commedia dell’arte dont nous parlions plus haut mais en même temps imposant.

Thomas Blondelle, qui a longtemps chanté les utilités à la Deutsche Oper Berlin, a accédé depuis quelques années à des rôles plus importants comme Loge de Rheingold (production Herheim) ou un exceptionnel Sandor Barinkay dans Der Zigeunerbaron à la Komische Oper de Berlin est un Tambour-Major à la voix claire, un peu tonitruante mais ça va bien au personnage et surtout une voix plus personnalisée et colorée que la plupart du temps. Belle prestation également (et vraie diction allemande).

Malin Byström est une Marie dramatique, plutôt sur le chemin de l’expressionnisme, avec une voix particulièrement puissante qui la range aujourd’hui parmi les wagnériennes possibles et les straussiennes consacrées (elle est une Salomé notable). Marie a été un rôle bien servi par la légende, Anja Silja, Waltraud Meier, aujourd’hui Anja Kampe, des chanteuses qui épousent la tragédie et qui savent phraser comme personne, qui savent manier le Sprechgesang et en faire un discours de déchéance (on se souvient de Meier dans la lecture de la Bible… une leçon). Ici, plus de « Gesang » que de « Sprech » et c’est sans doute voulu par le chef qui fait de l’orchestre un personnage protagoniste en continu qui peut étouffer certains moments entre le parler et le chanter, comme justement, la lecture de la Bible où elle manque de ce déchirement voulu par le texte. C’est ici un exemple de chant bien plus « mené » qu’habité. Et je ne crois pas que l’interprète en soit responsable, mais plutôt la manière de chanter qu’on lui demande. C’est tout le contraire de la berceuse du tableau 3 de l’acte I où elle est magnifique. À d’autres moments, elle est impressionnante scéniquement, avec une grande force expressive, spectaculaire même (un adjectif qui ne sied pas tant que ça à Wozzeck). Malin Byström est de toute manière une belle Marie.

Enfin, Christian Gerhaher n’a pas besoin d’une mise en scène pour être le plus grand Wozzeck aujourd’hui, il l’est de fait, sans contredit, il l’est ici magnifiquement et oserais-je dire, sans se forcer. Il livre son personnage, ses yeux hallucinés un peu perdus (au début notamment), avec son ton à la fois neutre et ferme, un modèle de phrasé, de couleur, d’intelligence du texte qui défile, dans une sorte d’inexpression très contrôlée. Il est notamment impressionnant dans le tableau 2 de l’acte I avec Andres, la scène de la Lande et des hallucinations où le travail sur les longues et les brèves, l’ouverture du son et sa fermeture, est du grand art.

La mise en scène n’est pas ici un facteur de dépassement, c’est un facteur de confort, au sens où elle le conforte sans jamais qu’on sente le « danger » dans la voix. À Vienne, dans la mise en scène de Simon Stone, il avait à lutter contre un orchestre envahissant et fort qui risquait de le noyer. Il était tendu en permanence, en lutte contre les éléments et en même temps cette tension vocale se glissait dans un personnage de pauvre de la vie ordinaire, dans une mise en scène que Simon Stone voulait parmi nous, pour montrer que la parabole büchnérienne n’avait pas besoin de fin de la première guerre mondiale ou d’expressionnisme pour montrer la pauvreté ordinaire, dissimulée dans les tréfonds d’une station de métro viennoise d’un quartier de déshérités.

Ici Gerhaher est souverain, comme toujours, disant son texte poétiquement, comme un poème en prose, dans une abstraction où il est instrument (du destin, de la société, du monde) et dont les mouvements sont induits (présence de la tournette aux divers tapis roulants). Il est posé comme victime et en quelque sorte ordinaire et habituel.

Il n’a pas besoin une seconde de Simon McBurney pour exister, mais n’a pas – et c’est dommage- plus de stimulation qui le pousserait à creuser encore plus si c’est possible le personnage, parce que le Wozzeck de McBurney n’a rien de particulier qui le rangerait parmi les grands profils de personnage. Alors, c’est Gerhaher qui fait le boulot, son boulot de toujours, nourri de ses expériences de scène et surtout de son expérience de spécialiste de Lied, où dès qu’il ouvre la bouche et que la voix sort, se construit en même temps un univers.

C’est Christian Gerhaher qui donne de l’âme à cette œuvre ici, pas la mise en scène. Il lui suffit d’être lui.

Avec une distribution vraiment au rendez-vous, ce Wozzeck fait une entrée réussie au Festival d’Aix. La mise en scène bien faite mais trop lisse, et la direction un peu trop brillante pour mon goût, n’en font pas mon Wozzeck de l’île déserte. Mais dans l’île déserte, Il y a longtemps que Gerhaher est installé, enraciné dans nos souvenirs bouleversés et émus.

Cher Monsieur,

Merci pour votre critique.Je serai à Aix le 21 pour ce spectacle.

Je suis en fait surpris que vous écriviez que Berg était juif.

J’ai vu aussi à la tv ce Wozzeck de Hamburg,impressionnant.

J’ai vu Abbado,Barenboim,Dohnanyi,C.Kleiber..

Mais le plus incroyable était Boehm ,trois fois à Salzburg.

Cordialement.

A.Louy

OUi excusez cette erreur impardonnable, dûment corrigée.

Berg juif ? Il me semblait qu’il était catholique puis converti au protestantisme.

OUi excusez cette erreur impardonnable, dûment corrigée.

La mise en scene de Kriegenburg est redonnée à Munich en novembre.avec Mattel et Petersen. Immanquable…

Wozzeck a été donné pour la première fois en Italie, dans une version en italien, le 3 novembre 1942 (en pleine guerre!) à Rome, dirigé par Tullio Serafin, avec Gobbi dans le rôle-titre et une mise en scène de Aurel Miholy Milloss