Quand on pense aux artistes nommés Hugo, on songe peut-être d’abord à Valentine. Née Grosz, elle n’était Hugo que par alliance, et échappait sans doute en partie à l’ombre énorme du grand homme. Son mari, Jean, également peintre, a su se faire un prénom, et le musée Fabre de Montpellier lui consacrera cet été une rétrospective. Mais qui connaît encore Georges, le père de Jean Hugo ? L’exposition que lui consacre la Maison de Victor Hugo à Paris ne pourrait probablement pas avoir lieu ailleurs que dans un des temples de la famille car, si l’on y admire beaucoup de très jolies choses, leur mérite artistique seul ne suffirait pas tout à fait à justifier une telle manifestation. En revanche, en tant que production du « petit-fils de », ce rassemblement de dessins, de peintures et de gravures trouve parfaitement son sens et son intérêt.

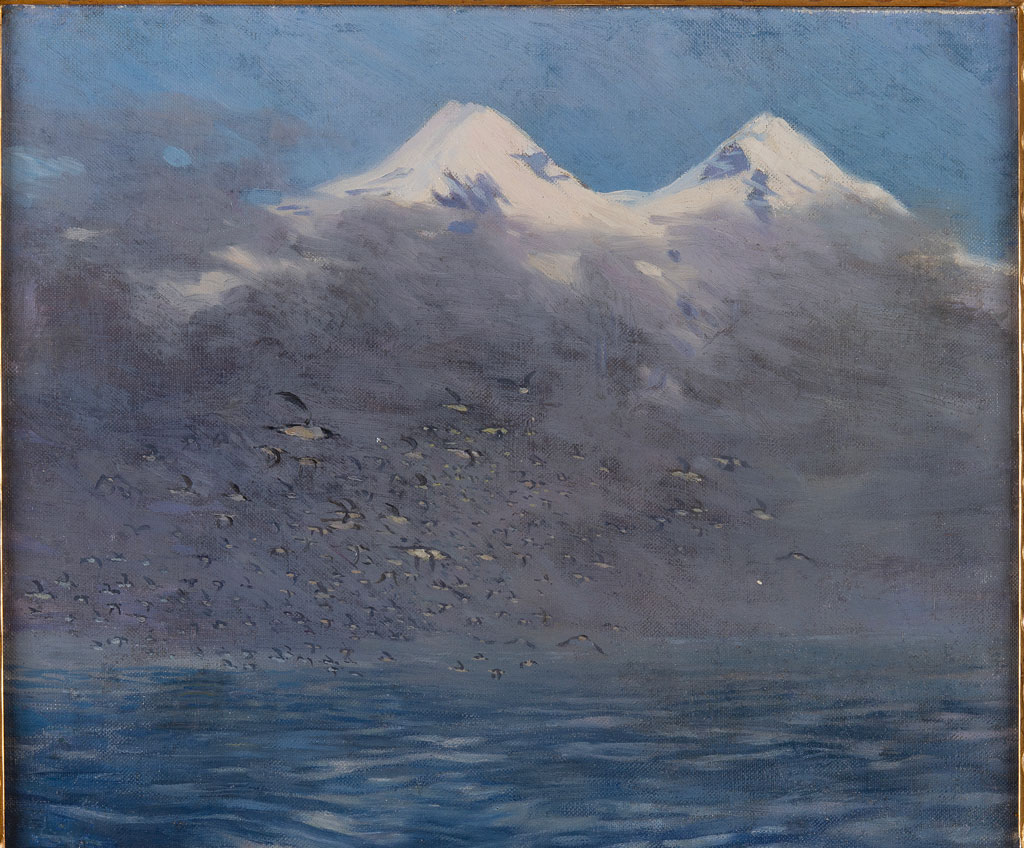

Né en 1868, très tôt orphelin de père (Charles Hugo mourut en 1871 d’une apoplexie foudroyante), Georges Hugo devait former avec sa sœur Jeanne le tandem des deux enfants les plus célèbres de France. Choyé, adulé, chanté dans maint poème – il avait onze ans quand parut L’Art d’être grand-père – et cette enfance « trop heureuse » serait plus tard la cause de plus d’une déconvenue. Les fils de Victor Hugo avaient ex-mêmes eu bien du mal à exister, François-Victor en traduisant Shakespeare, Charles en se lançant dans le journalisme, et Georges allait rencontrer la même difficulté, même s’il ne chercha jamais à concurrencer son grand-père dans le domaine de l’écriture. C’est une carrière de peinture qu’il parut d’abord vouloir embrasser, à l’issue de son service militaire dans la marine, comme simple matelot : en 1894, au salon de la Société nationale des beaux-arts, il exposa d’ailleurs deux vues de navires, un ancien et un moderne, l’un ensoleillé, l’autre dans la brume. Mais cette trajectoire s’interrompit au bout de quelques années, puisqu’en 1898, Georges Hugo quitta son épouse Pauline pour vivre avec une cousine de celle-ci et cessa d’exposer. Il allait falloir la Première Guerre mondiale pour qu’il revienne sur le devant de la scène, présentant d’abord les dessins et peintures qu’il avait réalisés sur le Front, en Champagne, puis les œuvres qu’il n’avait pas cessé de produire durant ces deux décennies où il s’était retiré du regard public. Hélas, joueur, buveur et querelleur, accumulant les dettes, il termina ses jours dans la pauvreté, hébergé modestement dans un cercle de jeu. Comme il mourut en 1925, la Maison de Victor Hugo n’anticipe que de peu la commémoration du centenaire de son trépas.

Pas si sûr, surtout si l’on se tourne vers les autres techniques dans lesquelles il laissa s’exprimer son indéniable talent. La lithographie, d’abord, avec laquelle il se présenta au Salon dès ses débuts. L’exposition inclut quelques-unes de ses compositions florales, agencées avec un grand raffinement. Une vitrine montre aussi son intérêt pour les différentes possibilités de ce médium. Il réalise aussi un superbe portrait gravé de sa première épouse, et d’autres effigies, dont celle d’un pêcheur, dérivée du Bon Bock de Manet. Mais c’est surtout à travers le dessin que Georges Hugo put donner libre cours tant à sa fantaisie qu’à son sens de l’observation. Toujours un carnet à la main, l’artiste ne cessait d’esquisser ce qu’il voyait autour de lui : pendant les trois années qu dura son service militaire, mais aussi alors qu’il était agent de liaison sur le front, en 1915–16. Outre le témoignage qu’il livra sur les tranchées et les combats – une grande exposition en révélé les résultats en février 1917 au musée des Arts décoratifs, et un volume de fac-similés fut également publié – Georges Hugo fut aussi un regard infatigable, constamment à l’affût des attitudes et des allures susceptibles d’attirer son œil. A Guernesey ou dans le Paris des premières décennies du XXe siècle, dans les théâtres ou les tribunaux, les bibliothèques ou les cabarets, aux Ballets-Russes, aux Bouffes Parisiens ou au café-concert, il saisit les « vilains chapeaux », les trognes remarquables, les dégaines inédites. Il dessine également des nus audacieux, des portraits sensibles. Très tôt, il avait aussi révélé un certain don de caricaturiste : on pense au dessin où figurent son futur beau-père et le futur premier mari de sa deuxième femme, légendé « Nous autres démocrates ». Sans oublier les quelques images inspirées par les œuvres de son grand-père, comme ces monstres illustrant Les Travailleurs de la mer, qui laissent deviner une imagination plus fertile qu’il ne s’autorisa à le montrer la plupart du temps.

Si Georges Hugo fut avant tout un « dilettante de grand talent », pour citer le premier grand cartel de l’exposition, il n’en sut pas moins trouver sa voie, véritable artiste à défaut d’atteindre l’ampleur épique de son aïeul.-

Catalogue par Gérard Audinet, 27,5 x 22 cm, 96 pages, 19 euros. Editions Paris Musées