Le 4 septembre dernier, Thierry Santurenne s’est éteint à l’âge de cinquante-neuf ans. Tous ceux qui avaient lu ses ouvrages ou ses articles, notamment dans L’Avant-Scène Opéra, avaient pu apprécier son intelligence critique et son humour malicieux. Sa thèse de doctorat avait été publiée en 2007 chez L’Harmattan, sous le titre L’Opéra des romanciers. L’art lyrique dans la nouvelle et le roman français (1850–1914). Dans Robert Carsen, l’Opéra charnel (2016), il donnait une forme théorique à son admiration pour le metteur en scène canadien. Depuis quelques années, il se consacrait à un nouvel essai, autour des opéras du XXe siècle, qu’avaient accepté de publier les éditions Fayard. Il avait eu le temps d’en relire les épreuves, la publication ayant été fixée au 11 octobre. Thierry Santurenne est mort trop tôt pour avoir le volume en main, mais le texte prolongera sa mémoire, à n’en point douter.

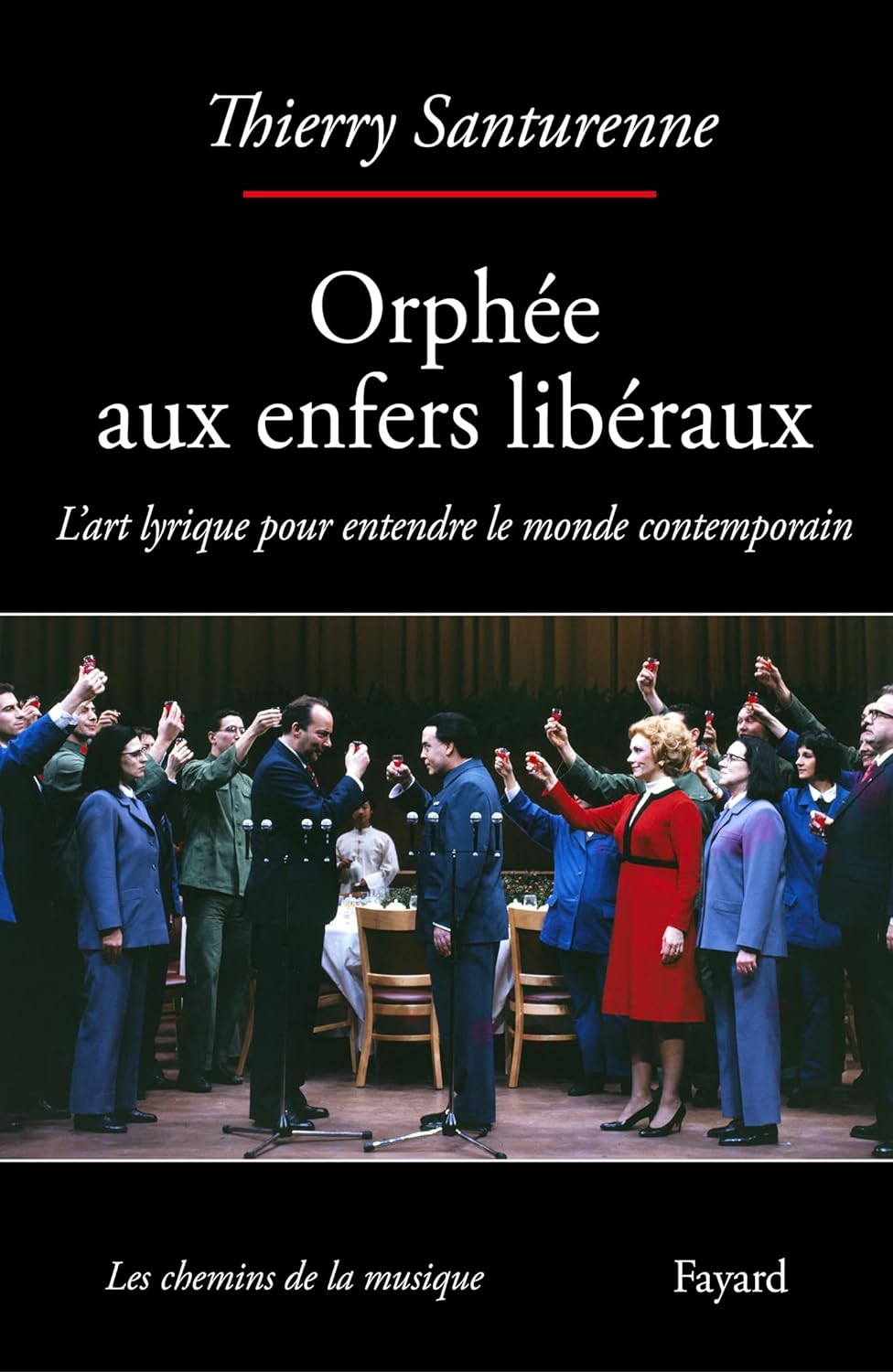

Sur la couverture, une photographie tirée de la production originale de Nixon in China, venue à Bobigny en 1991. Le livre portera donc sur les opéras qui parlent de l’actualité, comme l’illustre cet acte fondateur du « CNN Opera », réponse moderne au Zeitoper des années 1920, genre auquel contribuèrent des compositeurs aussi divers que Hindemith, Krenek ou Schoenberg ? Cette première déduction n’est pas totalement fausse, mais elle limite considérablement la portée de ce volume. Tout en restant quelque peu sibyllin, le sous-titre en dit plus long : L’art lyrique pour entendre le monde contemporain. Rien ne précise encore de quel répertoire il s’agira exactement, ni de la manière dont il est censé nous aider à nous repérer dans notre univers actuel. Reste le titre, qui n’est pas forcément plus immédiatement éclairant : Orphée aux enfers libéraux. La référence à Orphée est un passage obligé dès que l’on parle d’opéra, mais plus que sur un trompeur détour par Offenbach – sauf pour en garder le côté moqueur – il convient de s’attarder sur l’expression « enfers libéraux ».

En effet, pour cet opus hélas ultime, Thierry Santurenne semble avoir trempé sa plume dans un vitriol de pamphlétaire, ou du moins l’avoir affûtée avec le couteau du satiriste. En effet, ce dont les opéras du XXe siècle offrent selon lui la prémonition ou le reflet, ce qu’ils dévoilent ou dénoncent, c’est la dérive de nos contemporains, c’est la décadence de notre XXIe siècle où triomphe le « néo-libéralisme » sous toutes ces formes. Derrière ce vocable prolifèrent une foule de maux : la mainmise des quelques multinationales sur notre existence, non seulement sur le plan économique mais aussi dans les plus banals de notre quotidien ; la tyrannie acceptée de la technologie et de l’intelligence artificielle ; le consumérisme omniprésent, qui cherche à redéfinir notre essence même en colonisant les corps et les consciences ; la « frénésie épuratrice » et l’auto-détestation menant au rejet du passé et, par la même occasion, de toute la culture occidentale, ainsi que des valeurs humanistes qu’elle véhicule ; la condamnation de toute réflexion critique au profit de l’émotion immédiate et « authentique » ; le triomphe des égoïsmes communautaristes contre la notion même de société, voire d’humanité ; le refus de toute contrainte au nom de « l’épanouissement » personnel ; le « présentisme insouciant » et le culte de la gratification narcissique ; le repli identitaire et la méconnaissance de l’autre… On le voit, les cibles sont nombreuses, et l’auteur s’attaque à chacune tour à tour, en proposant comme arme suprême le discours raisonné, construit et contrasté que tient l’opéra, art qui a toujours su allier le charnel et le spirituel, et dont il s’attache à montrer qu’il répondait d’avance à toutes les dérives d’aujourd’hui.

L’exercice prend parfois l’aspect d’un petit jeu entre lyricomanes, comme lorsque l’on s’amuse à imaginer comment une mise en scène ultracontemporaine transformerait tel ou tel chef‑d’œuvre du répertoire. Thiery Santurenne s’y livre à plusieurs reprises, en supposant Pelléas et Mélisande entièrement replacé dans l’univers des médias sociaux, avec Golaud perdu dans l’arborescence d’un site de rencontre, Internet et ses leurres étant par excellence la « fontaine des aveugles » ; ou Turandot déplacé d’une Pékin mythique vers quelque université américaine d’aujourd’hui où une jeune étudiante exerce son pouvoir virtuel à l’encontre de tous les mâles qui osent la courtiser. Ce n’est pourtant là qu’un aspect, amusant mais superficiel, d’un propos beaucoup plus profond. En huit chapitres, le livre aborde des questions comme l’individu, les rapports hommes/femmes, l’argent, le pouvoir et la spiritualité. Il montre comment les opéras canoniques du XXe siècle – et il y en a beaucoup, tout compte fait – donnent à voir des protagonistes égarés car dépouillés des ressources spirituelles et symboliques qu’ils auraient dû constituer leur héritage culturel, nous aident à échapper aux visions prescriptives et aliénantes en nous rappelant que tout rapport humain suppose d’aller au-devant de l’altérité au lieu de voir en elle un ennemi à abattre.

A peu près tous les grands titres lyriques créés entre 1900 et 1999 y passent, même si l’on pourra toujours trouver à redire à certains choix. Quatre opéras de Menotti, n’est-ce pas un peu démesuré par rapport à l’importance de ce compositeur dans l’histoire du genre ? Alors que Les Soldats de Zimmermann n’ont droit qu’à quelques lignes, tandis que Dallapiccola, Nono et Berio brillent par leur totale absence. Mais on trouve aussi dans ce volume quelques titres trop rarement à l’affiche, comme Regina de Blitzstein, Intermezzo de Richard Strauss, La Passion grecque de Martinu, ou surtout Aniara (1959), du Suédois Karl-Birger Blomdahl. Et de toute façon, le but n’est pas de passer en revue l’évolution de l’opéra au XXe siècle, mais d’exposer les aberrations du transhumanisme grâce à L’Affaire Makropoulos, l’illusion de la pluriparentalité avec La Femme sans ombre ou le « festivisme » politique avec Le Coq d’or. Dans sa démarche, Thiery Santurenne s’appuie sur divers penseurs qui ont analysé notre époque, philosophes, sociologues ou historiens : Cornelius Castoriadis, Zygmunt Bauman, Jacques Ellul, Marcel Gauchet et quantité d’autres. Nul doute que certaines pages feront hausser des sourcils ou même grincer des dents, comme l’Introduction qui s’en prend à ce « nouvel académisme » qu’est la transposition des œuvres du répertoire vers notre époque, ou les passages qui affirment résolument l’existence d’une « exception humaine ». On préférera retenir le brillant de l’argumentation et une écriture corrosive mis au service d’un utile rappel : face à une modernité désenchantée, l’opéra peut nous aider à domestiquer nos passions et à mieux vivre ensemble.