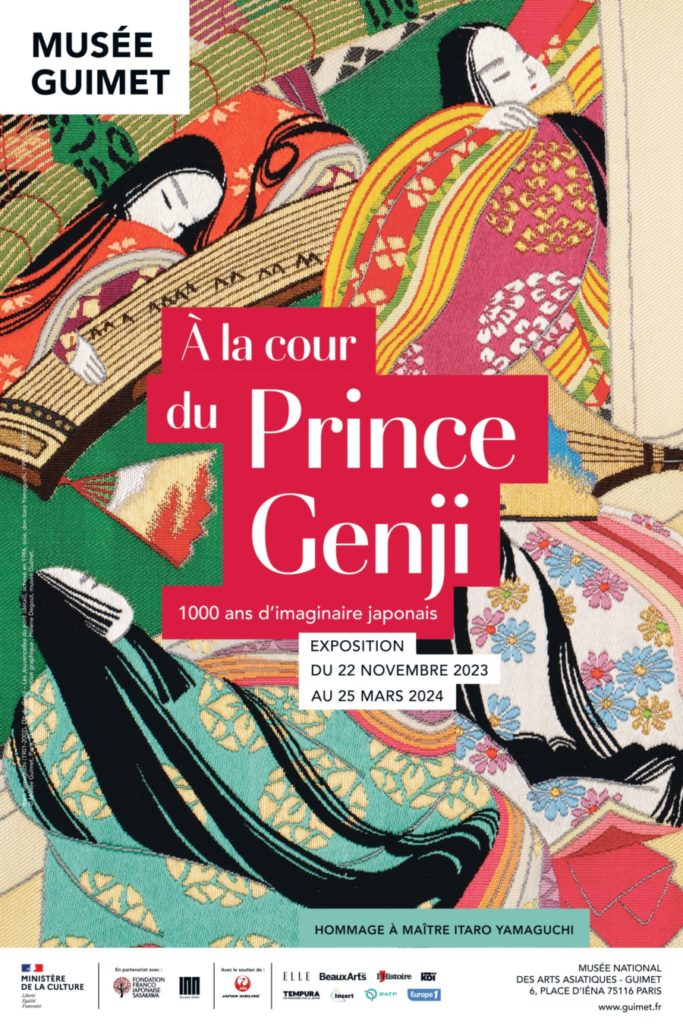

Au commencement était une exposition qui aurait dû se dérouler en 2020 à Lyon, au Musée des tissus. Il se serait agi d’un hommage à un enfant du pays, Joseph-Marie Jacquard, inventeur du métier qui porte son nom, sous un angle assez particulier : exporté vers le Japon en 1872, au début de l’ère Meiji, le métier à tisser Jacquard sauva une industrie locale en perte de vitesse, grâce aux économies qu’il permettait – une seule personne pouvait travailler là où il en fallait deux auparavant, pour le tissage à la tire. Plus récemment, l’un des meilleurs praticiens du tissage Jacquard au Japon, Maître Itarô Yamaguchi, décida d’offrir à la France, pays d’origine de ces précieuses machines, ce qu’il considérait comme son « chef‑d’œuvre », au sens que l’on donne à ce terme dans les métiers d’art : quatre rouleaux tissés dont la réalisation occupa les trente-cinq dernières années de sa très longue vie (né en 1901, il mourut en 2007). Yamaguchi vint lui-même à Paris pour offrir au musée Guimet les deux premiers, tissés entre1986 et 1990. Le troisième fut envoyé en 2002, et le quatrième, achevé en 2008 pour un disciple du maître, a également rejoint les collections du musée. Une fois étalés, ces quatre rouleaux mesurent un peu plus de trente mètres, alternant blocs de texte calligraphié sur fond moiré et scènes aux couleurs chatoyantes, inspirées par le Genji monogatari, l’un des textes fondateurs de la littérature japonaise. Pour réaliser ce travail, Itarô Yamaguchi dut concevoir un logiciel inédit permettant de passer des esquisses préparatoires aux cartons nécessaires au tissage. On mesure la complexité du travail grâce à des détails comme celui de la double épaisseur : pour représenter le bras d’une femme portant un kimono léger, il fallait d’abord tisser le membre nu, puis dans un second temps, tisser le vêtement qui l’habille…

Incontestablement, il s’agit d’une prouesse technique, qui pousse l’artisanat jusqu’à des sommets de raffinement, et le résultat, même pour un œil profane de gaijin, force l’admiration par la splendeur des teintes et des motifs. Néanmoins, on peut s’interroger sur une affirmation de Maître Yamaguchi, qui proclamait : « Ce que je fais n’est pas une copie, mais une création originale. » Or, dans la même salle dont le centre est occupé par une immense table-vitrine abritant les précieux rouleaux, est présenté un document explicitement présenté comme une copie, lui, puisqu’il s’agit d’une sorte fac-similé, reproduisant un document considéré comme un des Trésors nationaux du Japon, l’un des rouleaux peints (e‑maki) illustrant le Dit du Genji, soit dix-neuf scènes dont les originaux sont conservés à Nagoya et à Tokyo. Un regard attentif permet de s’en assurer : les images tissées par Itarô Yamaguchi reprennent au millimètre près ces peintures censées avoir été réalisées au XIIe siècle. S’il ne s’agit donc pas de copie au sens strict – il a notamment fallu réinventer les couleurs de l’original, extrêmement passées – il y a quand même imitation, mais les Japonais ayant l’habitude de reconstruire régulièrement leurs bâtiments historiques, les concepts d’authenticité et d’originalité n’ont pas forcément le même sens au pays du Soleil levant.

Par bonheur, le musée Guimet ne se contente pas d’exposer ces superbes rouleaux, mais en complète la présentation par une première série de salles consacrées au Dit du Genji, ce long texte du XIe siècle, écrit par une femme, ancêtre du roman psychologique. Evidemment, il reste très peu de chose de l’époque Heian (794‑1185), surtout en France, et la seule pièce visible dans l’exposition remontant à cette période est un magnifique grand bouddha en bois. Pour le reste, le musée s’appuie sur des objets beaucoup plus récents – de la période Edo, pour la plupart – afin d’évoquer différents usages apparus à cette époque lointaine, notamment l’intérêt pour les parfums et l’encens. C’est l’occasion de montrer tout un échantillon de pièces ayant appartenu à Marie-Antoinette, qui collectionnait les laques japonaises.

Et surtout, l’exposition souligne à quel point ces deux mille pages, divisées en cinquante-quatre chapitres, dues à Murasaki Shikibu, dame de la cour de Kyoto qui aurait vécu entre 973 et 1025, ont très vite inspiré les arts au Japon, de la peinture de paravents aux livres illustrés et, plus près de nous, l’art de l’estampe et les mangas.

On reconnaît assez facilement les scènes dépeignant un épisode du Genji à certains détails. Avant tout, la silhouette des femmes, très différente de l’image popularisée beaucoup plus tard. Pas de kimono, mais le junihitoe et ses douze couches de tissu superposées ; pas de chignons élaborés et parsemés de peignes, mais une chevelure longue et lisse qui tombent sur les épaules des personnages. La peinture yamato‑e, apparue à la période Heian, se caractérise par le « toit enlevé » qui permet de voir, comme par-dessus, ce qui se passe à l’intérieur des bâtiments.

On voit ensuite quelques estampes témoignant des premiers traitements du Genji par ce support, notamment une douzaine d’images produites vers 1720 par Masanobu Kokumura ; plus inattendu, Hiroshige a lui aussi traité le Dit du Genji à travers une série produite au milieu du XIXe siècle, formats horizontaux respectant l’iconographie traditionnelle pour ce sujet. Néanmoins, l’apogée de l’ukiyo‑e est surtout marquée par les « parodies » (mitate) qui adaptent le récit dans une version modernisée, alors beaucoup plus lue que l’original, et qu’illustrent de préférence les artistes. On doit à Kunisada, par exemple, deux séries, l’une illustrant le « vrai Genji », l’autre proposant un « Genji moderne », ainsi qu’un ensemble de diptyques tout aussi parodiques. Kuniyoshi et ses élèves s’y intéressèrent aussi, et l’exposition inclut notamment un splendide triptyque d’Utamaro incluant une scène intitulée « le double oreiller », identifié comme parodie d’un extrait du Genji. Le musée de la voiture de Compiègne a même prêté un somptueux palanquin dont l’intérieur est orné de scènes du roman.

Le manga et le dessin animé, les deux formes dans lesquelles excellent aujourd’hui les Japonais, ont également droit à une salle, où sont présentées les œuvres d’une dessinatrice, Harumo Sanazaki, qui prouvent que le Dit du Genji n’en a pas fini de se prêter aux adaptations les plus diverses, et qui confirment le sous-titre de l’exposition : il s’agit bien d’un millénaire d’inspiration artistique lié au Genji.

Catalogue coédité par le musée Guimet, la Fondation franco-japonaise Sasakawa et Gallimard. 208 pages, 160 illustrations. 35 euros.