La chapelle royale de Drottningholm est l’autre joyau du palais, outre son théâtre bien connu des baroqueux et classicophiles. Elle ne se visite guère en dehors des cérémonies et des concerts. Avec son plan en croix grecque et son architecture en bois caractéristique du lieu, le lieu est absolument parfait pour la musique ancienne, ses jeux d’échos et le son feutré de ses instruments. On s’est souvent plaint de l’église allemande de Gamla Stan, lieu privilégié du Swedish Early Music Festival, magnifique certes, mais dans laquelle luth et clavecins se perdent dès le 5e rang…, pour apprécier hautement l’acoustique de cette chapelle réservée à l’usage privé de la famille royale et, ponctuellement, à un public de happy few.

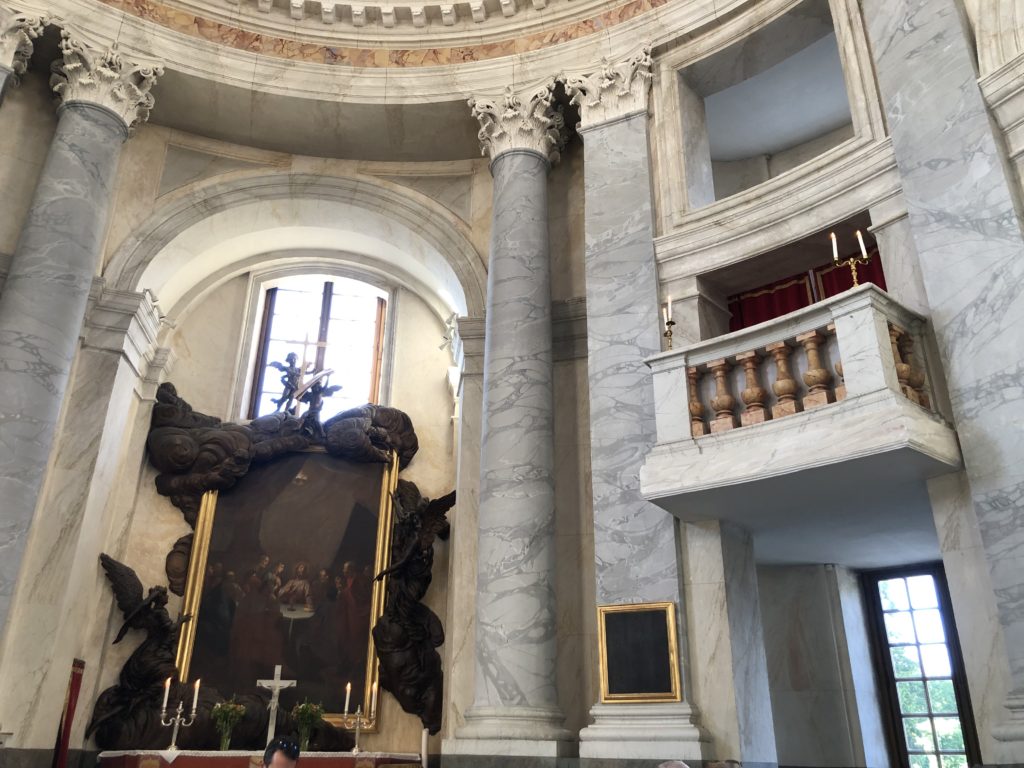

Architecturalement, on est dans une charmante chapelle à coupole dessinée par Tessin père et terminée par le fils en 1730, dont le plan rappelle celui voulu par Mme de Sévigné dans son château des Rochers en Bretagne (en plus grand tout de même) : croix grecque et haute de plafond et donc propre à une atmosphère à la fois ramassée de recueillement et d’élan mystique. On apprécie l’installation des musiciens, au centre devant l’autel, avec le public autour d’eux sur des bancs reproduisant la croix grecque et se déployant dans les travées. Sur un plan très personnel, on se rappelle d’un concert de Marc Maullion dans la chapelle royale de Versailles en 2019 qui invitait le public à s’installer autour de lui et de l’orgue, à la tribune, pour des Leçons de Ténèbres de Michel Lambert pendant la semaine pascale (sans parler du media noche, pour tous, merci Laurent Brunner !, qui suivit).

Pour ce soir, on fait dans l’intime, la proximité et la dentelle aussi avec de la manufacture millimétrée : clavicymbalum (pour faire court : clavier au son de harpe) et virginal (pré-clavecin), pour Francesco Corti,vihuela de arco (pré- viole de gambe mais proche de la vielle) pour Anna Danilevskaia et enfin, un choix relativement large de flûtes à bec pour Andrés Locatelli (voir photos). Soit de l’orfèvrerie de lutherie et de facteurs : un instrumentarium un peu nerdy pour un choix de musiques et de compositeurs peu connus à destination des fans hardcores de musique ancienne. Hormis Gilles Binchois sur un texte de Christine de Pizan, quelques William Bird, et The Willow Song (merci Alfred Deller et ses enregistrements autour de Shakespeare), on est dans un choix de spécialistes pour le plaisir des amateurs et de la découverte, non dans l’auto satisfecit du programme ronronnant. C’est bien : laissons-nous guider.

Le voyage se décline en quatre parties suivant de loin ou de près les étapes du mythe d’Orphée soit, pour ce soir : le mariage, le deuil, la bataille (la lutte poétique d’Orphée aux Enfers), l’apothéose. Au programme, textes poétiques d’amour heureux ou malheureux, chants sacrés, traditionnels, instrumentaux ou chantés : on voyage aussi (comme pour L’Orpheus de Telemann, nous y reviendrons) dans une Europe plurielle, naviguant entre le latin, l’anglais, l’espagnol, le français, sans compter l’inévitable italien. C’est d’ailleurs ce que l’on constate en lisant Saint Simon, Madame de Sévigné ou encore Casanova, voire même encore chez Dumas qui a bien lu les précédents : si les peuples se castagnent plus ou moins sans cesse, une union culturelle et familiale règne dans une quasi harmonie, du moins dans les cours…

Dans Jacopo da Bologna, Non al suo amante, on apprécie l’entrée progressive et successive des trois instruments avec notamment les pizzicati de la vihuela de arco qui duétise avec le clavicymbalum. D’emblée, on est saisi par la réverbération naturelle qui amplifie à merveille les instruments.

Dame souvrayne de Matteo da Perugia permet de retrouver la voix du ténor canadien Zachary Wilder avec ses basses gouleyantes, ici chaleureusement amplifiées par l’acoustique. Comme par le passé, on apprécie ses riches ornementations et sa qualité dans la diction, très à l’aise, évidemment avec le français, mais on le verra, aussi dans les autres langues. Tout est toujours précis et compréhensible (capital dans ce genre de répertoire) sans rien renier à la coloration. Et on apprécie le soin patient du chanteur à habiter les compositions par le chant seul, même si on sent que le corps demande aussi à s’exprimer.

L’intermède musical sépharade, chant de mariage, A la una yo nasí, permet au flûtiste de faire valoir son jeu léger, aérien, avec un decrescendi et des pianissimi à se damner.

Le Ja falla – Benedicamus Domino déconcerte un peu certains spectateurs à la recherche d’un texte évidemment absent mais enchante par son élévation mystique et joyeuse à la Josquin Desprez.

Pour l’entrée dans la seconde partie du programme, le Deuil, le Lasso di donna vana innamorato de Francesco Landini (ca 1325/1335–1397) nous plonge dans l’ambiance avec les cordes sèches dès l’intro à la vihuela de arco.

Dueil angoisseus de Gilles Binchois (ca 1400–1460) sur un texte de Christine de Pizan (dont on redécouvre aujourd’hui les textes pour son proto-féminisme) est sans conteste le climax de la soirée. L’accompagnement réduit au début par Francesco Corti permet à Zachary Wilder de laisser s’épanouir pleinement sa voix avant de se couler dans des entrelacs ou des tuilages avec les cordes. Une fois encore, on se délecte d’un texte poétique particulièrement bien chanté, se lovant dans les e muets et voyelles vallonnées.

« Et si ne puis ne garir ne morir. »

C’est un texte dit, c’est un chant, c’est une musique faite ensemble par des êtres contrastés. C’est une déploration orphique d’une réelle modernité qui nous évoque presque les lieder de Schubert. C’est d’ailleurs (sans aller chercher la fameuse pancarte du Godard de La Chinoise (1967), Ancien=Moderne), une caractéristique du programme, il me semble, de chercher non pas à se complaire dans une musique ancienne compassée voire confite mais de montrer toute la modernité de ces auteurs et leurs liens avec une musique du futur.

Quant j'ay au cueur d’ Antoine Busnoys (ca 1430–1492?), débuté par la vihuela de arco, magnifique dans ses couleurs mordorées, puis rejointe par le clavicymbalum, est délicat et lyrique.

The Broom of Cowdenknowes, tradionnel écossais, entame, d’une certaine manière, le Voyage d’Orphée proprement dit avec Andrés Locatelli qui quitte le centre et ses camarades pour prendre de la hauteur et s’installer à la tribune, jouant ainsi d’une autre manière avec les échos du lieu.

Enfin, pour conclure cet épisode, et sans doute faire le lien avec l’Orphée émouvant la Nature dans son ensemble, un véritable tube, l’Ophélien, The Willow Song. Francesco Corti quitte le clavicymbalum pour le virginal.

Zachary Wilder nous semble un peu rapide pour nos oreilles rabattues par la version d’Alfred Deller mais on apprécie ses aigus clairs, ses graves charmants avec une dynamique presque italienne et des pianissimi incroyables.

C’est le temps des batailles avec le morceau de bravoure de Francesco Corti au virginal pour The Batell de William Bird. On est estomaqué par cette nouvelle génération de clavecinistes, qui s’adonnent à faire revivre un répertoire passionnant, extrêmement moderne, avec un jeu flamboyant presque rock (cf. les incroyables disques et performances de Jean Rondeau bien sûr, mais aussi Corti qui ici nous met KO avec une richesse de jeu et de couleurs impressionnantes sur ce virginal). La suite aux noms évocateurs permet de déployer les couleurs d’un quasi orchestre (The marche before the batell), mais aussi de la noblesse, de la légèreté, un air guilleret ou du moelleux délicieux. On pense parfois au Combatimento de Tancredi e Clorinda, à du Rameau ou du Royer. Francesco Corti se paye même le luxe, pour notre plus grand plaisir, de jouer du virginal… « préparé » avec une feuille d’aluminium introduite pour maximiser l’effet. On cherchait Eurydice et on retrouve John Cage !

Pour King Orfeo, traditionnel… écossais, Zachary Wilder monte à la tribune puis entame une pérégrination dans la salle après les vers « Now they have taken her life from me. But her corpse they’ll never see », tel un dadouque/porte-torche lyrique.

Il touche une fois de plus au cœur avec Scribere proposui de contemptu mundano tiré des Piae Cantiones (1582), carpe diem musical magnifiquement introduit par Anna Danilevskaia à la vihuela de arco, rejointe par Francesco Corti, de retour au clavicymbalum qui séduit par ses tonalités de harpe.

On bascule vers la thématique de l’apothéose toujours avec un extrait des Piae Cantiones (1582), Tempus Adest Floridum dont le texte appelant à une re-floraison du monde fait le lien entre les mystères d’Eleusis liés à Céres et ceux de l’Orphisme. Andrés Locatelli à la flûte fait montre de sa technique impressionnante avec un jeu tout en velours aussi passionnant à voir qu’à entendre.

Modernité encore, Dos ánades, madre de Juan de Anchieta (1462–1523) évoque Clapping Music de Steve Reich lorsque Zachary Wilder et Anna Danilevskaia accompagnent aux clappements de mains Francesco Corti et Andrés Locatelli, avant de se retrouver tous pour les deux derniers morceaux : Vale diva, vale in pacede Bartolomeo Tromboncino (ca 1470-ca 1535) et Tant que vivray en âge florissant de Claudin de Sermisy (ca 1490–1562).

« Aultant et plus en emporte le vent. »

Certes, mais il reste, encore un peu, le souvenir de l’instant.

Une fois encore on peut louer Anna Karinsdotter pour son travail à la tête du théâtre de Drottningholm qui prend ces dernières années une dimension supérieure, notamment avec le directeur musical Francesco Corti. Ces concerts intimistes permettent d’entendre et de réentendre dans un tout autre registre des solistes extraordinaires et d’éclairer de nouvelles facettes d’œuvres à découvrir ou redécouvrir. On a sur les pages de Wanderer et sous différentes plumes loué de nombreuses fois Corti et Wilder mais c’était ce soir-là l’occasion formidable de découvrir aussi le jeu fin et délicat d’Anna Danilevskaia et d’Andrés Locatelli, sans parler de l’occasion unique d’entendre des instruments et compositeurs rares, qui plus est dans un lieu d’exception à l’acoustique adéquate. En attendant l’Orpheus de Telemann…