La résurrection, en juin 2023, de l’opéra Fausto de Louise Bertin a suscité chez l’auditeur un certain désarroi. On connaissait, au moins au disque, la dernière des quatre œuvres scéniques de cette compositrice, La Esmeralda, fort bel exemple de grand opéra à la française, sur un livret que Victor Hugo eut la bonté de tirer de sa Notre-Dame de Paris. Rien ne nous préparait néanmoins à ce curieux mélange esthétique que se révéla être Fausto, et cette première découverte laissait assez dubitatif. Quelques mois plus tard, le disque est publié, et l’écoute plus sereine, inévitablement mieux préparée, permet de penser que le Palazzetto Bru Zane a une fois de plus gagné son pari en misant sur une œuvre inconnue.

La résurrection, en juin 2023, de l’opéra Fausto de Louise Bertin a suscité chez l’auditeur un certain désarroi. On connaissait, au moins au disque, la dernière des quatre œuvres scéniques de cette compositrice, La Esmeralda, fort bel exemple de grand opéra à la française, sur un livret que Victor Hugo eut la bonté de tirer de sa Notre-Dame de Paris. Rien ne nous préparait néanmoins à ce curieux mélange esthétique que se révéla être Fausto, et cette première découverte laissait assez dubitatif. Quelques mois plus tard, le disque est publié, et l’écoute plus sereine, inévitablement mieux préparée, permet de penser que le Palazzetto Bru Zane a une fois de plus gagné son pari en misant sur une œuvre inconnue.

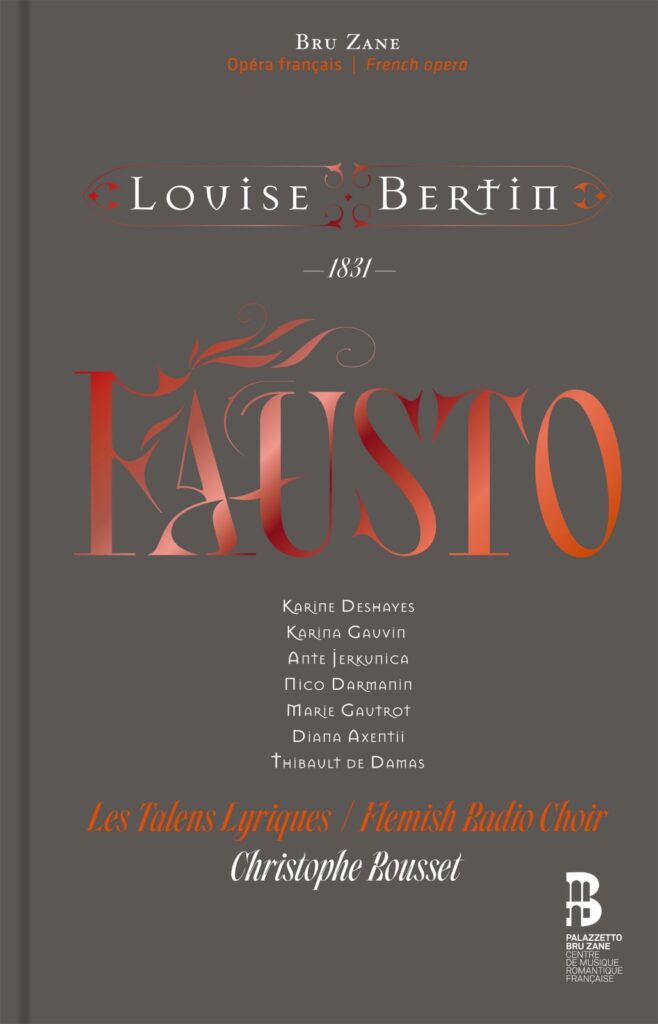

Bien sûr, un vent favorable porte actuellement les compositrices de tous temps sur le devant de la scène. Une parité risque de rester difficile à atteindre, mais les efforts se multiplient pour révéler les talents féminins qui se sont illustrés dans tous les genres musicaux. Fausto sort le 26 janvier, une dizaine de jours après que, toujours avec la collaboration du Centre de musique romantique française, le théâtre de Dortmund a redonné vie à La Montagne noire, l’unique opéra qu’Augusta Holmès réussit à faire monter au Palais Garnier, en 1885, soit près d’un demi-siècle après que l’Académie royale de musique avait présenté La Esmeralda. Rares furent les opéras composés par des femmes, mais il y en eut, et le Fausto qui précéda, en mars 1831 (les deux premiers essais lyriques de Louis Bertin avaient vu le jour en 1825 et 1827), était le fruit d’une commande passée par une institution alors prestigieuse, le Théâtre-Italien de Paris. Robert le diable ne verrait le jour qu’un peu plus de six mois plus tard, et la nature de Fausto s’explique aussi en tenant compte de la scène à laquelle la partition était destinée.

Ce qui choquait notamment, dans l’exécution présentée au Théâtre des Champs-Elysées en juin dernier, c’était la coexistence du tragique et du comique au sein d’une même œuvre. Pourtant, le Faust de Gounod procède-t-il autrement ? Cet emblème de l’opéra français fut d’abord un opéra-comique – le même PBZ en a récemment ressuscité la version initiale, avec dialogues parlés – et il en conserve le personnage comique de Dame Marthe, qui suscite plus que tous l’ironie de Méphistophélès. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que le livret de Fausto offre la même bigarrure, qui relève du genre semi-serio alors régulièrement pratiqué par des compositeurs comme Paër (Agnese, 1809), Rossini (La gazza ladra, 1817) et bien d’autres.

Si le disparate saute à l’oreille, c’est peut-être à cause de l’alternance des passages en recitativo secco, qui rappellent beaucoup le Rossini buffo, justement, et des moments destinés à l’orchestre, qui rappellent les œuvres les plus ambitieuses de l’époque romantique, portés par un vrai souffle tragique. Pourtant, cette coexistence, on la trouvait déjà dans un opéra auquel Louise Bertin semble avoir accordé un réel intérêt, au point de l’imiter par moments : Don Giovanni, dont les accords initiaux ont forcément influence l’ouverture de Fausto, et auquel on pense à plusieurs reprises en écoutant l’œuvre de Louise Bertin.

A la tête de ses Talens Lyriques, Christophe Rousset joue à fond le jeu du contraste entre les tendances qui cohabitent au sein de cet opéra, s’appuyant son expérience de chef ayant dirigé des œuvres très diverses, du XVIIIe ou du début du XIXe siècle (et même, déjà pour le Palazzetto Bru Zane, le Faust de Gounod dans sa version originale de 1859). Le côté expérimental, berliozien, de l’écriture de Louise Bertin est ici parfaitement traduit ; à l’auditeur de réconcilier les esthétiques apparemment contradictoires qui ne cessent de se rencontrer dans cette partition.

L’italianisation du sujet allemand passe d’emblée par le choix très rossinien d’un contralto dans le rôle-titre. En effet, Louise Bertin le destinait initialement à Rosmunda Pisaroni, créatrice de divers personnages dans les opéras de Rossini (Andromaque dans Ermione, Malcom dans La donna del lago) mais aussi de Meyerbeer (L’esule di GranataKarina Gauvin) ou de Mercadante. C’est finalement un ténor qui fut Faust à la création de l’œuvre, mais il a été décidé ici de revenir aux intentions initiales. Malgré son parcours rossinien, Karine Deshayes n’a rien d’un contralto, et l’évolution de sa carrière montre qu’elle s’épanouit dans des rôles de grand soprano dramatique ou de Falcon. Les micros du studio d’enregistrement permettent de compenser ce qu’on avait pu percevoir en concert comme une faiblesse dans le grave, et l’on reste admiratif devant une interprète dont l’agilité n’est jamais prise en défaut. Pour aussi, le studio paraît plus confortable, et elle campe une Marguerite extrêmement émouvante et non dénuée de grandeur, sans avoir à affronter exactement les mêmes exigences que sa partenaire en matière de virtuosité. Ante Jerkunica prête à Méphistophélès une très appréciable noirceur de timbre et la verve indispensable à ce diable moqueur. Valentin est ici une figure assez secondaire, qui n’apparaît que sur le tard, juste à temps pour être tué par le séducteur de sa sœur, qu’il a à peine le loisir de maudire : Nico Darmanin profite de son unique air pour briller au maximum, dans un type de musique qui convient bien à son émission. Mezzo-soprano devenue soprano, Diana Axentii possède l’autorité nécessaire pour incarner la sorcière consultée par Faust à la fin du première acte ; on la retrouve en Marthe, qui n’est pas ici la vieille voisine de Marguerite, mais l’une de ses jeunes amies, qui participe à ses jeux innocents et qui alerte la population après le meurtre de Valentin. Celle qui se nomme « Dame Marthe » chez Gounod, celle que feint de courtiser Méphistophélès, s’appelle ici Catarina, et son rôle est défendu par la remarquable voix grave de Marie Gautrot. Thibault de Damas, enfin, joue ici les utilités, mais le fait bien, d’abord en volubile valet de comédie du vieux docteur Faust, puis en crieur public annonçant la décapitation imminente de Marguerite.