Un compositeur du passé qui fait son entrée à l’Avant-Scène Opéra cent soixante-quinze ans après sa mort, cela n’est pas si courant. Gaspare Spontini ne survivant plus – et encore, c’est beaucoup dire – que grâce à deux titres, on ne s’étonnera pas que ce soit La Vestale qui le représente, puisque son Fernand Cortès est infiniment plus rare. Pourtant, ces deux titres furent admirés par les compositeurs les plus novateurs du XIXe siècle (Berlioz et Wagner, pour ne pas les nommer ; voir l’article d’Alban Ramaut). Alors pourquoi Spontini n’est-il pas plus souvent à l’affiche ? Le volume 340 de l’ASO fournit quelques réponses. Outre les modes qui vont et viennent – Meyerbeer, qui aligna les triomphes en son temps, ne revient que depuis quelques décennies, et encore, pas partout – il faut aussi compter avec l’existence des voix adéquates. Si Caroline Branchu, à qui Pierre Girod consacre un article érudit, durant ses trente années de carrière, entre 1795 et 1825, fut l’interprète idéale de tragédies comme la Médée de Cherubini, et des œuvres de Cherubini, Kalkbrenner, Catel ou Hérold, une tout autre école de chant s’impose peu après, et les sopranos préservant un savoir-faire typique du répertoire français se firent plus rares.

Un compositeur du passé qui fait son entrée à l’Avant-Scène Opéra cent soixante-quinze ans après sa mort, cela n’est pas si courant. Gaspare Spontini ne survivant plus – et encore, c’est beaucoup dire – que grâce à deux titres, on ne s’étonnera pas que ce soit La Vestale qui le représente, puisque son Fernand Cortès est infiniment plus rare. Pourtant, ces deux titres furent admirés par les compositeurs les plus novateurs du XIXe siècle (Berlioz et Wagner, pour ne pas les nommer ; voir l’article d’Alban Ramaut). Alors pourquoi Spontini n’est-il pas plus souvent à l’affiche ? Le volume 340 de l’ASO fournit quelques réponses. Outre les modes qui vont et viennent – Meyerbeer, qui aligna les triomphes en son temps, ne revient que depuis quelques décennies, et encore, pas partout – il faut aussi compter avec l’existence des voix adéquates. Si Caroline Branchu, à qui Pierre Girod consacre un article érudit, durant ses trente années de carrière, entre 1795 et 1825, fut l’interprète idéale de tragédies comme la Médée de Cherubini, et des œuvres de Cherubini, Kalkbrenner, Catel ou Hérold, une tout autre école de chant s’impose peu après, et les sopranos préservant un savoir-faire typique du répertoire français se firent plus rares.

Dès lors, il appartiendrait à d’illustres chanteuses de reprendre le flambeau, le rôle de Julia leur permettant de briller dans l’art de la déclamation. A l’Opéra de Paris, l’ultime reprise remonte ainsi à 1854, quand Sophie Cruvelli obtint que l’on remonte pour elle La Vestale. Après cette dernière série de représentations dans l’institution qui l’avait vu naître, l’œuvre de Spontini ne resurgit plus en France que tous les demi-siècles : en 1906 dans les arènes de Béziers (voir l’article de Sabine Teulon-Lardic, qui étudie les tenants et les aboutissants de ce grand spectacle de plein air, où le rôle-titre échut à la créatrice de Guenièvre du Roi Arthus à Bruxelles, Jeanne-Charlotte Paquot d’Assy) ; en 1960 au théâtre antique de Fourvière, Régine Crespin incarnant la prêtresse ; en 1982 à Toulouse, avec l’Américaine Ruth Falcon, bien oubliée malgré son patronyme célèbre ; et en 2013 au Théâtre des Champs-Elysées.

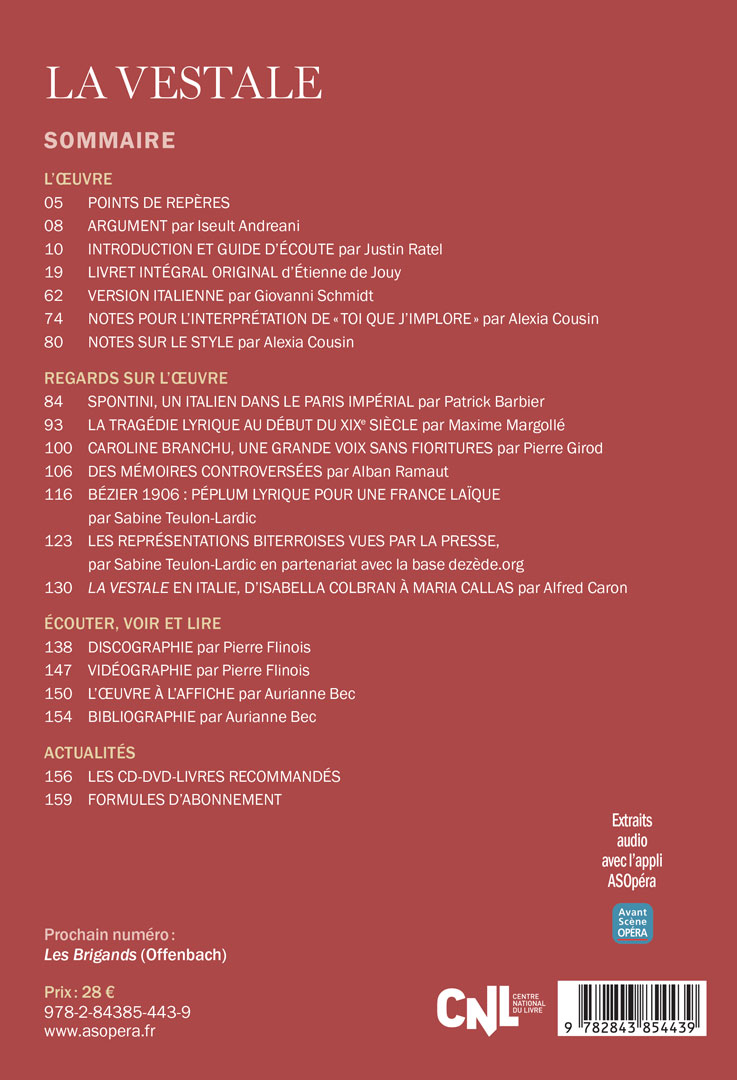

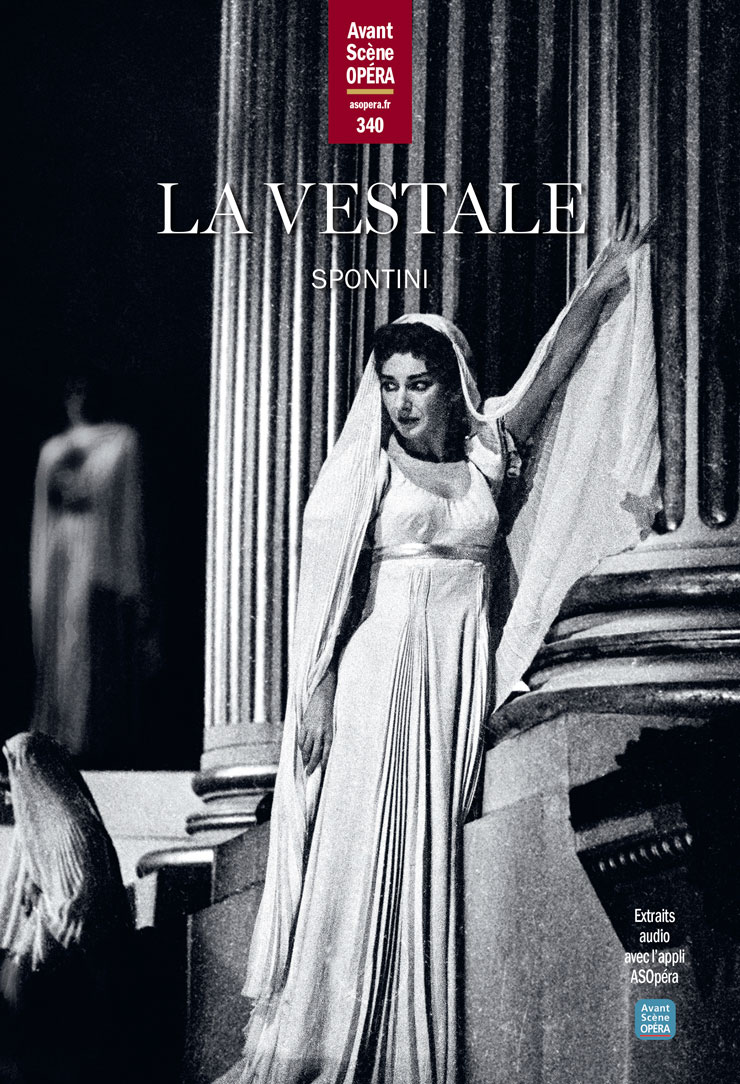

Bien sûr, comme souvent avec les compositeurs italiens ayant écrit pour Paris, leur pays natal s’est chargé d’entretenir la flamme par le biais de versions traduites. En l’occurrence, la traduction italienne est « invisible » en ce qui concerne le titre, La Vestale restant La vestale de l’autre côté des Alpes. C’est cette version-là qui se maintint à l’affiche, essentiellement dans la péninsule, mais aussi aux Etats-Unis (Rosa Ponselle au Met en 1925 et 1933, et c’est en italien, bien sûr, que Maria Callas la chanta à la Scala en 1954, pour sa toute première collaboration avec Luchino Visconti. Incarnation mémorable au point que c’est elle qui orne la couverture du volume ASO, en noir et blanc, forcément (voir l’article d’Alfred Caron). A moins que les productions récentes, pour lesquelles des photos couleurs sont disponibles, soient tout simplement si laides que Callas ait été le seul choix possible pour attirer le chaland.

Pour évoquer cet opéra créé en 1807 et qui fut pendant quelques décennies un pilier du répertoire parisien, plusieurs des auteurs réunis dans ce numéro 340 mentionne le peintre Jacques-Louis David : c’est légitime, car ce sujet romain, tiré d’un ouvrage d’histoire de l’art dû à Winckelmann, aurait pu inspirer le peintre des Horaces, des Sabines et des Licteurs. (Comme le mentionne Justin Ratel dans son introduction, David a d’ailleurs peint une Vestale dans les années 1780, mais il s’agit d’un portrait assez mièvre, dans le goût de Greuze, sans comparaison possible avec le saisissant Supplice d’une vestale de Danloux, peint en 1790). Parler de David est d’autant plus légitime que celle dont il immortalisa le profil dans son Sacre de Napoléon est directement à l’origine de La Vestale. En effet, Spontini était « Compositeur de la musique particulière de l’Impératrice », celle-ci ayant assisté à la première de son opéra-bouffe La finta filosofa donné en février 1804 au Théâtre Louvois (voir l’article de Patrick Barbier). Un vaudeville français de Spontini fut représenté en 1806 à la Malmaison, et c’est Joséphine qui dut intervenir pour que La Vestale puisse être mis en répétition et finalement joué, alors que la partition en avait été refusée car inexécutable et inchantable. Etienne de Jouy, le librettiste, avait d’abord prévu une fin tragique, qu’il dut modifier pour rendre son texte plus acceptable : comme dans Iphigénie en Tauride, l’héroïne est sauvée in extremis, mais la dea reste ici in machina. Vesta ne chante pas un mot, on ne la voit même pas, mais un volcan « vient embraser sur l’autel la robe de la prêtresse ». On voit ici tous les liens qu’il est donc possible de tisser entre la tragédie lyrique héritée du modèle lullyste et le grand opéra qui allait naître un peu plus tard : le sujet est antique mais historique et non mythologique, il se prête à des divertissements dansés mais il inclut aussi des défilés militaires. Les ingrédients anciens et modernes cohabitent encore (voir l’article de Maxime Margolié).

Ces ingrédients reflètent aussi la « double nationalité » de Spontini, compositeur italien qui écrit pour le public français. C’est cette dualité que souligne Alexia Cousin dans ses notes sur l’interprétation et le style : après avoir fait ses débuts dans l’Avant-Scène Opéra avec un texte sur la Ballade à la lune du Fantasio d’Offenbach, l’ex-soprano devenue professeur de chant revient pour aiguiller les jeunes chanteuses désireuses d’aborder un air aussi exigeant – par sa longueur comme par ses difficultés – que « Toi que j’implore » (« Tu che invoco » dans la version italienne). Pierre Flinois se charge de la discographie et de la vidéographie, avec une conclusion prévisible : un seul document s’impose, l’enregistrement publié en 2022 sous l’égide du Palazzetto Bru Zane, Christophe Rousset et Marina Rebeka ayant enfin restitué à l’œuvre sa vérité. Reste à voir maintenant ce qu’en fera Lydia Steier dans sa mise en scène programmée à l’Opéra de Paris à partir du 15 juin prochain.