Chaque nouvelle écoute le confirme : Peter Grimes est incontestablement le chef‑d’œuvre de Benjamin Britten, et l’on comprend que la création de cet opéra en 1945 ait suffi à lancer la carrière de celui qui allait être considéré comme l’autre grand compositeur britannique après Henry Purcell.

Chaque nouvelle écoute le confirme : Peter Grimes est incontestablement le chef‑d’œuvre de Benjamin Britten, et l’on comprend que la création de cet opéra en 1945 ait suffi à lancer la carrière de celui qui allait être considéré comme l’autre grand compositeur britannique après Henry Purcell.

Outre l’efficacité dramatique de sa musique, Britten sut toujours s’appuyer sur des livrets solides, systématiquement tirés d’œuvres littéraires, de Shakespeare à Thomas Mann en passant par Maupassant et Henry James. Pour Peter Grimes, le travail d’adaptation fut particulièrement délicat, puisqu’il s’agissait de construire une action théâtrale à partir de quelques-uns des vingt-quatre poèmes qui forment The Borough (1810), recueil dans lequel George Crabbe évoquait le « bourg » maritime d’Aldeburgh, situé à 45 km de Lowestoft où était né Britten. Le dramaturge Montagu Slater, pour qui le compositeur avait écrit quelques musiques de scène dans les années 1930, sut admirablement s’acquitter de sa mission, et quand on sait quel choc fut pour Britten la découverte de Wozzeck, on comprend tout l’intérêt que pouvait présenter pour lui l’histoire du marin Peter Grimes, issu de ces « pauvres gens » en proie à l’hostilité de toute une communauté, et pour qui l’amour d’une femme ne suffit pas à rendre la vie supportable (il y a même dans Peter Grimes une scène de bal avec quelques vrais morceaux de musique de bastringue dedans, un peu comme dans l’opéra d’Alban Berg).

Dans ces conditions, on pourrait s’étonner de ne pas voir plus souvent ce titre à l’affiche hors de la sphère anglophone. Certes, il y a tout lieu de se réjouir de la popularité de A Midsummer Night’s Dream, et on se félicite que Death in Venice ou Albert Herring puissent connaître un réel succès hors de leur pays natal. Après avoir proposé quatre fois la production Zambello de Billy Budd entre 1996 et 2010, l’Opéra de Paris aurait dû accueillir l’admirable mise en scène présentée à Madrid par Deborah Warner, mais ce projet semble être tombé à l’eau. Britten n’est désormais invité à l’Opéra Bastille que pour les spectacles des jeunes chanteurs de l’Atelier lyrique : The Rape of Lucretia, vu en 2014, reviendra cette saison, et Owen Wingrave fut donné à l’Amphi Bastille en 2016. Dans ses deux grandes salles, en revanche, l’Opéra de Paris ignore superbement Britten, alors qu’il possède une stupéfiante production de Peter Grimes qu’on n’a pu voir qu’en 2001 et en 2004 ; Graham Vick y réussissait magistralement la transposition de l’œuvre à notre époque, procédé qui contribuait à rendre véritablement terrifiantes les scènes où le héros est poursuivi par la vindicte des villageois. Faut-il une fois de plus déplorer le manque de curiosité du public parisien, qui bouderait une œuvre trop âpre dans son contenu, surtout si elle n’est pas portée par un Jon Vickers, comme ce fut le cas en 1981 au Palais Garnier, ou par un Ben Heppner ?

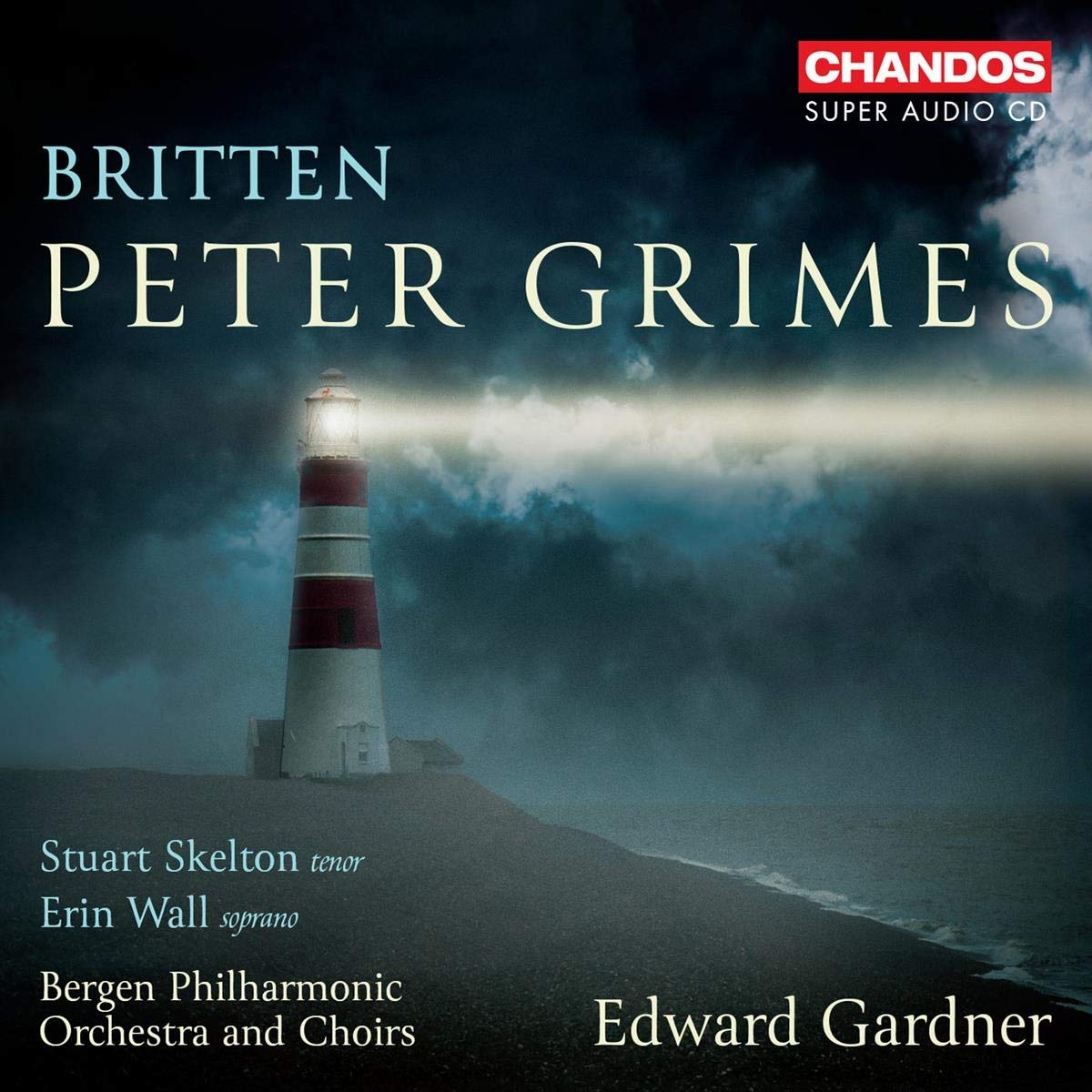

Il y a pourtant aujourd’hui des chanteurs aptes à relever le gant, et c’est ce que prouve le fort bel enregistrement que publie ce mois-ci le label Chandos. S’il s’agit d’une intégrale de studio, elle bénéficie néanmoins de la vie de la scène et reconstitue l’atmosphère sonore propre à chaque tableau, comme on l’entend parfaitement à plusieurs moments. C’est en 2017 que l’orchestre philharmonique de Bergen a monté cette version semi-scénique de Peter Grimes, qui avait alors notamment été présenté dans le cadre du festival d’Edimbourg. Quelques années après, à l’occasion d’une reprise à Bergen, Oslo et Londres en novembre dernier, la « mise en boîte », par la même équipe artistique, a donc pu se dérouler avec une ardeur dramatique aussi préservée que possible.

On saluera d’abord la direction d’Edward Gardner, qui traduit parfaitement toute la tension de l’œuvre, avec des moments d’une intensité irrésistible (Peter Grimes ne supporte pas la tiédeur). Bien qu’enregistrés séparément le premier jour, les magnifiques intermèdes orchestraux s’intègrent sans heurt à la vision d’ensemble, et l’orchestre de Bergen y montre que l’on a affaire à une formation de très haute tenue. La partition de Britten y respire avec toute la poésie et toute sa force. L’Edvard Grieg Kor de Bergen est complété par un autre chœur local, celui du Collegium Musicum, et par les élèves du Royal Northern College of Music, de Manchester. L’homogénéité atteinte par ses trois ensembles est remarquable, non moins que la qualité de leur diction.

Peter Grimes suppose évidemment une personnalité apte à s’imposer dans le rôle-titre. On a pu y entendre des voix aussi différentes que celles de Peter Pears à la création et de Jon Vickers, ce qui permet d’imaginer que pratiquement n’importe quel ténor pourrait se l’approprier. Avec Stuart Skelton, on se situe plutôt à l’extrémité Vickers du spectre. Le ténor australien a notamment chanté Samson à Bordeaux, et il est régulièrement Florestan, Otello, Siegmund ou Tristan. Grâce à ce format wagnérien, le chanteur est en mesure de proposer un Grimes multi-facettes, héroïque et rugissant dans certains passages, élégiaque dans d’autres, amenuisant ou blanchissant la voix quand le marin apparaît déconnecté du reste du monde comme cela lui arrive à plusieurs reprises. Une véritable incarnation, et un véritable titulaire qu’on aimerait beaucoup voir en scène.

Protagoniste de la Thaïs publiée par Chandos en mai dernier, Erin Wall prête sa voix à Ellen Orford. Là aussi, le personnage a été confiée à voix diverses, et parfois à des sopranos assez légères, ce qui n’est peut-être pas une très bonne idée. A Joan Cross, la créatrice du rôle, Britten devait destiner Lady Billows d’Albert Herring dès 1947 et le rôle-titre de Gloriana en 1953. Autrement dit, un soprano dramatique est clairement nécessaire. Erin Wall possède l’ampleur voulue, sans que pour autant la voix sonne trop mûre. Son Ellen Orford est maîtresse de l’émotion que doit dégager l’héroïne (dans les poèmes de Crabbe, ce personnage mélodramatique n’a aucune relation avec Grimes, mais il fallait bien confier un rôle de premier plan à une voix féminine…).

Loin du battage médiatique, Roderick Williams compte aujourd’hui parmi les meilleurs barytons britanniques, comme l’ont prouvé les nombreux disques auxquels il a participé, notamment pour Naxos et pour Chandos. Son Capitaine Balstrode subtil nous épargne heureusement la caricature du vieux loup de mer.

Autour de ces trois personnages principaux, c’est une véritable troupe qui évolue, avec l’équivalent des « trognes » du cinéma d’autrefois dans les petits rôles, confiés à des chanteurs de qualité (James Gilchrist, dont le disque de mélodies a récemment été chroniqué, est ici le révérend Adams). On signalera la prestation de la mezzo Susan Buckley en Auntie, la tenancière du bar, ainsi que celle du baryton-basse Neal Davies en Swallow. La présence de tous ces artistes britanniques est évidemment un gage d’idiomatisme ; seules les deux nièces sont, l’une suédoise, l’autre norvégienne, mais Hanna Husáhr a fait ses études à la Guildhall School de Londres, et l’on sait bien que l’anglais n’est pas un problème pour les habitants du nord de l’Europe…