En 2021, on commémorera le centenaire de la mort de Saint-Saëns. Même si l’Opéra de Paris semble désormais avoir du mal à présenter une vision convaincante de ce qui fut jadis un des piliers de son répertoire, Samson et Dalila continue à tenter assez de ténors et de mezzos à travers le monde pour que le compositeur ne soit pas totalement oublié à l’étranger. Mais qui sait encore qu’on lui doit aussi douze autres titres destinés à la scène ?

En 1991, du temps où il animait le Théâtre français de la musique dans le somptueux écrin du théâtre impérial de Compiègne, feu Pierre Jourdan avait eu le courage de reproposer Henry VIII, qui a la réputation d’être l’autre chef‑d’œuvre lyrique (méconnu) de Saint-Saëns ; en 1994, le festival de Montpellier avait courageusement osé Etienne Marcel. Plus près de nous, en 2012, à Rennes en 2012, on avait pu voir La Princesse jaune, bref et rarissime opéra du même. En dehors de ces trois titres, qui pouvait alors se vanter d’avoir vu d’autres opéras de Saint-Saëns ?

En quelques années, la situation a énormément évolué, et à défaut de pouvoir juger de leur validité théâtrale au travers d’une représentation, il est désormais permis de se faire une idée nettement plus précise de la production scénique du compositeur. Depuis 2014, le Centre de musique romantique française, plus connu sous le nom de Palazzetto Bru Zane, s’est lancé dans une vigoureuse défense et illustration de l’œuvre lyrique de Saint-Saëns. En dehors du label australien Melba, qui avait commercialisé en 2008 un enregistrement assez peu idiomatique d’Hélène (1904), le mélomane n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une série de concerts est venue remédier à cela : Les Barbares en 2014 à Saint-Etienne, le disque paraissant la même année ; Proserpine à Munich et Versailles en 2016, avec le disque l’année suivante. Indépendamment du PBZ, Ascanio avait également été ressuscité lors d’un concert genevois en 2017, B Records en publiant la captation en 2018.

En l’espace de quelques années, les uns et les autres ont permis au public de prendre un peu d’avance sur l’anniversaire à venir. Et pour la saison prochaine, le Palazzetto vient d’annoncer que plusieurs autres trous seront bouchés d’un seul coup, puisque devraient nous être révélés Déjanire en concert à Munich dès ce mois de décembre, Frédégonde en version scénique à Dortmund en janvier et enfin Phryné en juin. Autrement dit, dans peu de temps, presque tous les opéras de Saint-Saëns auront été remontés et dûment enregistrés (au disque ne manqueront plus à l’appel que le susmentionné Etienne Marcel – un écho du concert montpelliérain de 1994 est disponible sur YouTube – et L’Ancêtre).

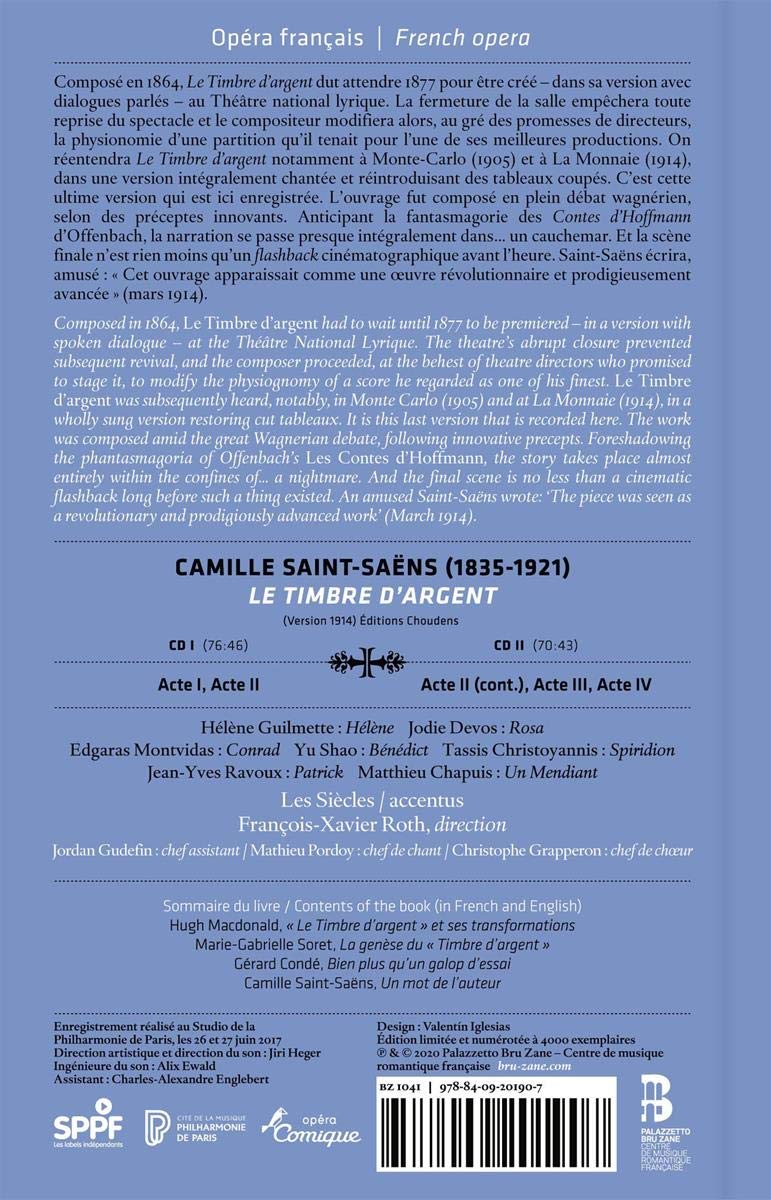

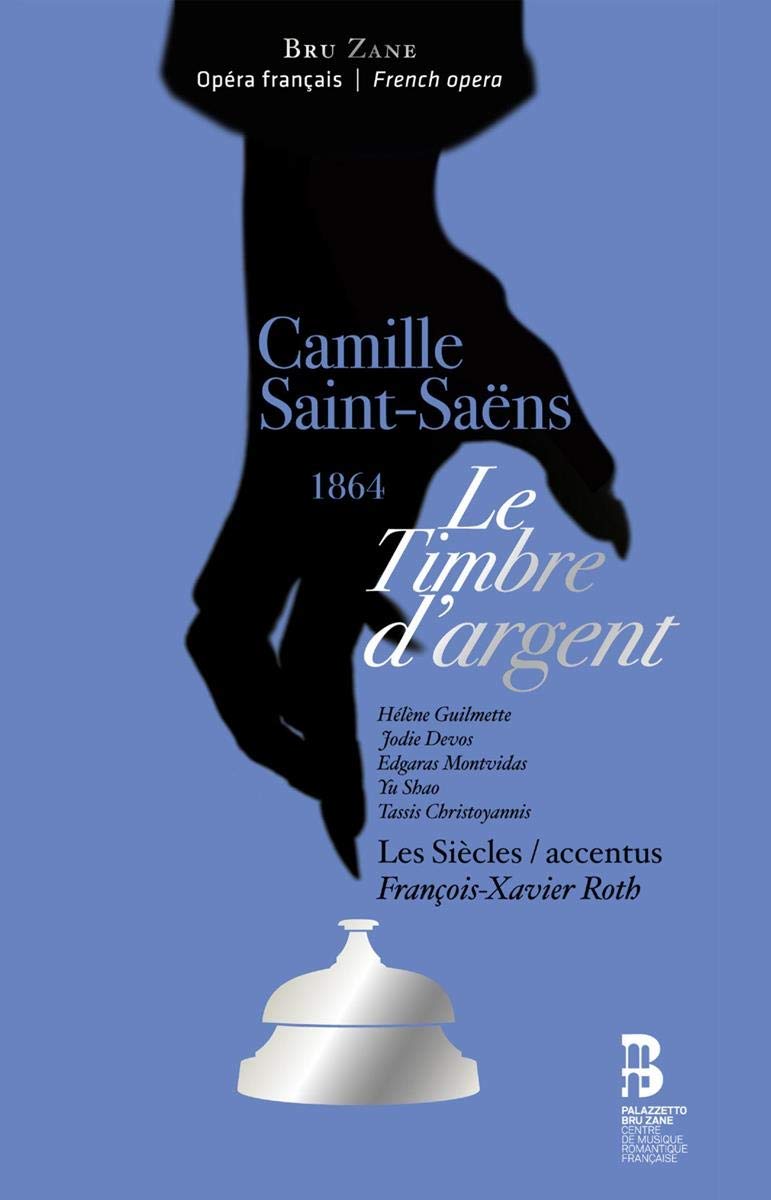

Mais dans l’immédiat, et trois ans après l’enregistrement de studio qui avait immédiatement suivi les représentations données à l’Opéra Comique, c’est Le Timbre d’argent que le PBZ a choisi de livrer en ultime anticipation sur les célébrations de 2021. Et curieusement, ce titre permet en quelque sorte de résumer toute la carrière de Saint-Saëns, puisqu’il s’agit à la fois de son opéra le plus ancien et le plus tardif.

Né en 1835, Saint-Saëns appartenait à la même génération que Brahms, Borodine, Delibes ou Ponchielli, mais sa production couvre une période bien plus longue. Le Timbre d’argent, composé en 1864, est ainsi sa première œuvre lyrique, mais une série de coups de malchance qui en ont différé ou contrarié les représentations ont amené le compositeur à remettre son ouvrage sur le métier à plusieurs reprises, la dernière version ayant été élaborée pour Bruxelles en 1913 ! En un demi-siècle, on imagine bien que le style de Saint-Saëns avait eu le temps d’évoluer considérablement, et c’est le cas de ce qui aurait d’abord dû être un opéra-comique, mais dont les dialogues parlés furent (beaucoup) plus tard remplacés par des récitatifs. La version donnée à Paris en 2017 est celle qui fut présentée à Bruxelles quelques mois avant que n’éclate la Première Guerre mondiale, et l’on y entend clairement deux œuvres juxtaposées : d’une part, les numéros datant de l’époque où Bizet écrivait Les Pêcheurs de perles, d’autre part, les pages de liaison écrite l’année du Sacre du printemps. Même si Saint-Saëns en 1913 n’était certes pas un ardent moderniste, Wagner au moins était passé par-là, et les récitatifs tranchent aussi nettement que possible sur les morceaux antérieurs. Si l’on disposait de chanteurs tous francophones et bons acteurs, il serait peut-être préférable d’entendre Le Timbre d’argent dans sa version initiale ; à défaut, on laissera Saint-Saëns se faire subir à lui-même ce que Guiraud fit à Carmen, même si ces récitatifs assez étirés enlèvent peut-être à l’œuvre une partie de son rythme.

La parution de l’enregistrement autorise en tout cas à réviser le jugement en demi-teinte qu’avaient pu susciter les représentations de l’Opéra Comique. Opéra fantastique dont le livret rappelle plus d’une fois celui des Contes d’Hoffmann, dû aux mêmes Jules Barbier et Michel Carré, Le Timbre d’argent n’est pas une œuvre facile à mettre en scène, avec son héroïne incarnée par une danseuse, qui n’est donc pas muette « par nature » comme la Fenella de La Muette de Portici, mais muette « par convention » parce que lorsque l’on danse, on n’est pas censée parler en plus (et chanter encore moins), et avec son méchant qui se démultiplie, comme celui des Contes d’Hoffmann mais de façon moins claire, puisque non content de changer d’identité à chaque acte, il lui arrive en plus de se déguiser…

François-Xavier Roth dirige cette partition hybride avec tout le dévouement qu’on peut espérer, et son orchestre Les Siècles rend justice à ce qui pourrait être un bien bel opéra-comique du Second Empire, auquel manque surtout un livret plus solidement construit (Barbier et Carré ne pouvaient s’appuyer ici que sur leur imagination mélodramatique, au lieu de se laisser guider par l’un de ces chefs‑d’œuvre signés Goethe ou Shakespeare qu’ils adaptèrent). La présence centrale d’une héroïne dont les sentiments doivent s’exprimer par la danse impose plusieurs numéros de ballet répartis tout au long de la partition, et l’orchestre trouve également à s’exprimer à travers une ouverture assez développée mais très enlevée ; Saint-Saëns y révèle déjà ce mélange de science et d’inspiration mélodique dont le meilleur fruit reste Samson. Le chœur accentus est très souvent présent, et même si l’on regrette ici et là un manque de mordant dans sa diction, sa prestation mérite des éloges.

Pour les chanteurs, le studio semble avoir également un effet bénéfique, surtout pour le rôle principal. Salle Favart, Edgaras Montvidas avait pu gêner par un chant constamment tendu comme un arc, par des voyelles exagérément ouvertes ; rien de tel ici, ou du moins rien qui n’aille à l’encontre de l’expressivité du personnage, par ailleurs assez antipathique (pour s’enrichir et plaire à la danseuse qui le fascine, il n’hésite pas à utiliser le fameux « timbre d’argent », clochette qui fait apparaître de l’or, avec à chaque fois un mort en contrepartie). Autour de lui, les autres membres de la distribution se montrent égaux à eux-mêmes. Yu Shao offre de la voix ténor un tout autre aspect que son confrère, élégiaque et délicat, dans un français admirable. Tassis Christoyannis réussit à conserver la faconde avec laquelle il passait d’un visage à l’autre, au gré des différents avatars du démoniaque Spiridion, de la « Chanson napolitaine » à la superbe et lugubre ballade du dernier acte. Avec son timbre cristallin et la pureté de ses intonations, Jodie Devos rend Rosa aussi angélique qu’il est possible. La voix un peu plus corsée d’Hélène Guilmette permet de distinguer les deux sœurs, sans rien enlever à Hélène de son caractère juvénile, les deux chanteuses devant rester les antithèses absolues de la très sensuelle Fiammetta, celle dont on n’entend jamais la voix puisqu’elle se contente de danser ses émotions. Il faut souhaiter que la parution de ce disque encourage d’autres théâtres à monter l’œuvre, si possible dans l’une des versions antérieures, à supposer que le matériel d’orchestre en existe encore…