Depuis Fernand Cormon et son grand Caïn et ses enfants (1880), depuis Emmanuel Frémiet et son Gorille enlevant une femme (1887), la Préhistoire était une source de sujet possible pour les peintres. Mais avant que le Paléolithique devienne une source de formes et de modèles, il allait encore s’écouler quelques décennies. Et tout amateur d’art « primitif » qu’il était, Picasso ne s’intéressa à la Préhistoire qu’à partir des années 1920, bien après s’être inspiré des arts extra-occidentaux pour créer le cubisme. Quoique présentées dans des conditions assez déplorables, les collections africaines et océaniennes du musée d’Ethnographie du Trocadéro lui étaient familières, et il ne manquait pas de passionnés pour lui révéler les splendeurs alors rapportées des colonies françaises. Mais pendant les quarante premières années de son existence, Picasso ne semble pas avoir manifesté d’intérêt pour la Préhistoire. C’est d’autant plus curieux que, dans son pays natal, la grotte d’Altamira fut découverte en 1879, soit trois ans avant sa naissance, et authentifiée en 1902, bientôt rejointe par la grotte d’El Castillo. Les relevés alors effectués ne dépassèrent peut-être pas les cercles des historiens spécialisés.

Tout va changer avec la découverte de la Vénus de Lespugue en 1922, donnée en 1924 par son inventeur au département de paléontologie du Muséum d’histoire naturelle. Peu après, Picasso en acheta deux moulages, commercialisés par le Muséum, et bien visibles sur la photographie par Brassaï d’une vitrine que l’artiste avait chez lui en 1943. Plus tard, le peintre devait déclarer à André Malraux : « Je pourrais la faire avec une tomate traversée par un fuseau, non ? » C’est donc à l’appropriation de la Préhistoire par Picasso que s’intéresse l’exposition proposée par le Musée de l’Homme, en complément de celle consacrée à « Arts et Préhistoire », ouverte en novembre dernier. La Vénus de Lespugue, cette statuette callipyge, pleine de rondeurs, à la tête minuscule par rapport aux membres, et où certains voient aussi des formes masculines, Picasso ne l’a pas « faite », mais il est permis d’établir une parenté entre elle et bien des sculptures que réalisa l’artiste. L’exposition montre trois bronzes des années 1930 que l’on peut en rapprocher, par l’affirmation extrême de leur caractère sexué, par la disproportion délibérée entre la tête et les membres : Métamorphose I, une Femme assise et une Baigneuse allongée.

Picasso modelait, mais il gravait aussi. Une vitrine présente toute une série de galets taillés, ornés pour la plupart de visages, galets que l’artiste avait ramassés au bord de la mer et gardés à cause de leur forme ou de leur aspect qui avait retenu son attention. Outre les galets, on voit aussi un os sculpté, et l’exposition révèle une étonnant ensemble d’ossements recueillis par Picasso, os de boucherie, venus de l’assiette du peintre ou objets trouvés dans la nature. Ces ossements, encore conservés par des héritiers de l’artiste, proviennent de son atelier et étaient sans doute destinés à être utilisés comme base de créations à venir.

En dehors de l’influence possible d’objets vus dans des musées, Picasso découvrit principalement l’art préhistorique à travers des revues comme les Cahiers d’art. Fondée en 1926 par Christian Zervos, futur auteur du catalogue raisonné de l’œuvre de Picasso, cette publication accueillait régulièrement des articles consacrés à la Préhistoire, illustrations à l’appui. C’est manifestement par le biais de la reproduction, dessinée ou photographique, que l’artiste découvrit ce monde nouveau, cet ensemble de sources possibles, à l’encontre des modèles classiques prônés par la tradition académique. L’exposition présente en fac-similé les relevés opérés par l’abbé Breuil dans différentes grottes et montre que Picasso pourrait avoir été inspiré par eux. Le bestiaire cher au peintre a une parenté avec les animaux peints sur les parois des grottes – taureaux et chevaux – et le trait acéré de certaine gravure n’est pas sans rappeler tel troupeau de bisons relevé par l’abbé Breuil dans la grotte des Trois-Frères, cependant que la décision de laisser voir les repentirs dans sa série d’Acrobates bleus (1929) évoque elle aussi la superposition des traits sur telle surface gravée par nos lointains ancêtres.

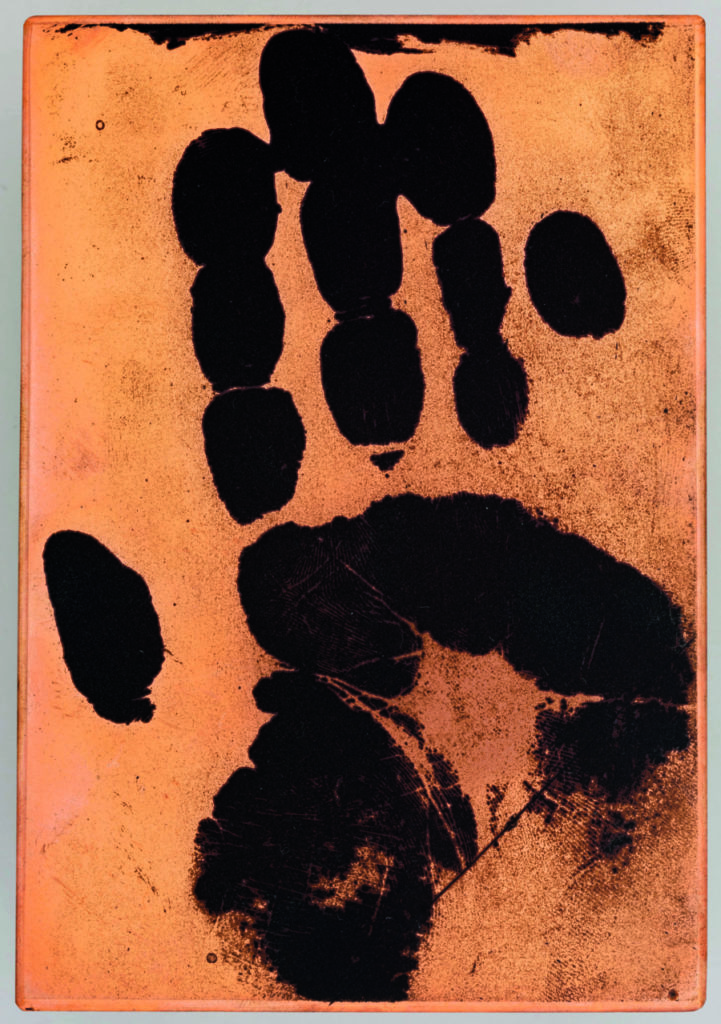

Parmi les images récurrentes de l’art préhistorique il y a bien sûr ces mains dont le contour a été tracé comme par un pochoir, en soufflant des pigments par-dessus, ou à l’inverse comme des empreintes. C’est par une méthode voisine que Picasso a créé une image de sa main, grâce à une « empreinte au sucre » laissée sur une plaque de cuivre (1936), dont la présentation voisine dans l’exposition avec un moulage de la main de l’artiste. L’art pariétal n’est pas que figuratif, et inclut aussi des signes et symboles : Picasso ne s’est que très rarement adonné à l’abstraction, mais quelques dessins utilisent le même répertoire, cercles et flèches.

Le dernier volet de l’exposition rejoint le contenu de la première salle, puisqu’il y est à nouveau question des Vénus préhistoriques. Après celle de Lespugue, c’est tout un ensemble d’autres « déesses » à la silhouette opulente que l’on découvre, juxtaposées à quelques chefs‑d’œuvre où Picasso se rapproche beaucoup de la Préhistoire. On admire ce ready-made qu’est la Vénus du gaz (1945), simple brûleur de gazinière qui, en passant de l’horizontale à la verticale, devient une statuette à la tête minuscule, au fessier généreux et aux mamelles multiples ; un très massif Buste de femme de 1931 a les mêmes rondeurs que les Vénus d’il y a plusieurs millénaires ; et une Femme de 1948 à la forme indéchiffrable.

En fin de compte, c’est avec la peinture sur laquelle s’ouvre l’exposition que Picasso se montrait le plus proche de Cormon ou de Frémiet : avec la Femme lançant une pierre (1931), on retrouve un sujet « réaliste », une sorte de tranche de vie préhistorique comme les aimaient les artistes pompiers, mais avec un traitement sans rapport avec l’académisme 1900. Sur un fond gris que l’on suppose rocheux, une silhouette bistre décomposée, dotée d’organes aussi bien féminins que masculins, semble tenir un bloc gris. Aucune tentative de reconstitution (pré-)historique, rien que la liberté d’un artiste curieux de tout, pour qui les peintures rupestres, les pierres gravées et les Vénus plusieurs millénaires offraient un monde nouveau de formes à faire siennes.

Pas de catalogue spécifique, mais plusieurs chapitres dans le volume consacré aux trois expositions du Musée de l’Homme pour la saison 2022–23, Arts et Préhistoire