Ne cherchez pas, vous ne l’y trouverez pas : la rétrospective que le Musée d’Orsay consacre cet automne à Edvard Munch n’inclut pas le célébrissime Cri, l’œuvre emblématique du peintre norvégien, préfiguration de tout l’expressionnisme pictural et cinématographique. Il y a malgré tout une toile que l’artiste qualifiait de « premier Cri » : peint en 1892, Humeur malade au coucher du soleil. Désespoir préfigure en effet Le Cri, au moins parce que l’on y trouve déjà le décor bien connu, la balustrade du pont en diagonale et, au-dessus, le ciel sanguinolent traduisant un moment de désarroi. Sauf que le personnage principal, au lieu de faire face au spectateur, est tourné vers la droite, et qu’au lieu d’être réduit à une crâne à la bouche horrifié, c’est un monsieur en chapeau, manteau et chemise au grand col blanc. Pour être tout à fait précis, il y a aussi la lithographie de 1895 intitulée Le Cri, qui reproduit la composition du tableau, et un dessin au crayon et pinceau intitulé Tête du ‘Cri’ et mains levées. Heureusement, Munch fut tellement prolifique que, même sans Le Cri – que le dossier de presse n’hésite pas à qualifier d’ « écran derrière lequelle s’efface l’œuvre qui l’a permis et lui donne sons sens » – il y a amplement matière par ailleurs pour présenter la production de l’artiste dans sa diversité ou, au contraire, dans sa différence et répétition.

Car ce que montre bien l’exposition du Musée d’Orsay, c’est que Munch fut un obsessionnel, qui reprit inlassablement certains sujets, et même certaines compositions, élaborant des variantes se répondant l’une à l’autre à travers les décennies. Qu’un peintre multiplie les autoportraits, il n’y a là rien de bien exceptionnel, mais le Norvégien est de ceux qui, comme Spilliaert à la même époque, se représentent en créature hallucinée à l’ œil hagard : thématique plutôt que chronologique, l’exposition s’ouvre avec l’Autoportrait à la cigarette de 1895, où l’éclairage théâtral et le flou de l’arrière-plan créent une atmosphère de mystère, et se conclut avec l’inquiétant Autoportrait en enfer de 1903, en passant par diverses incarnations, l’artiste s’imaginant en John Gabriel Borkman, le personnage d’Ibsen, en Marat assassiné par une Charlotte Corday qui a les traits de sa compagne, laquelle venait de le blesser d’un coup de revolver…

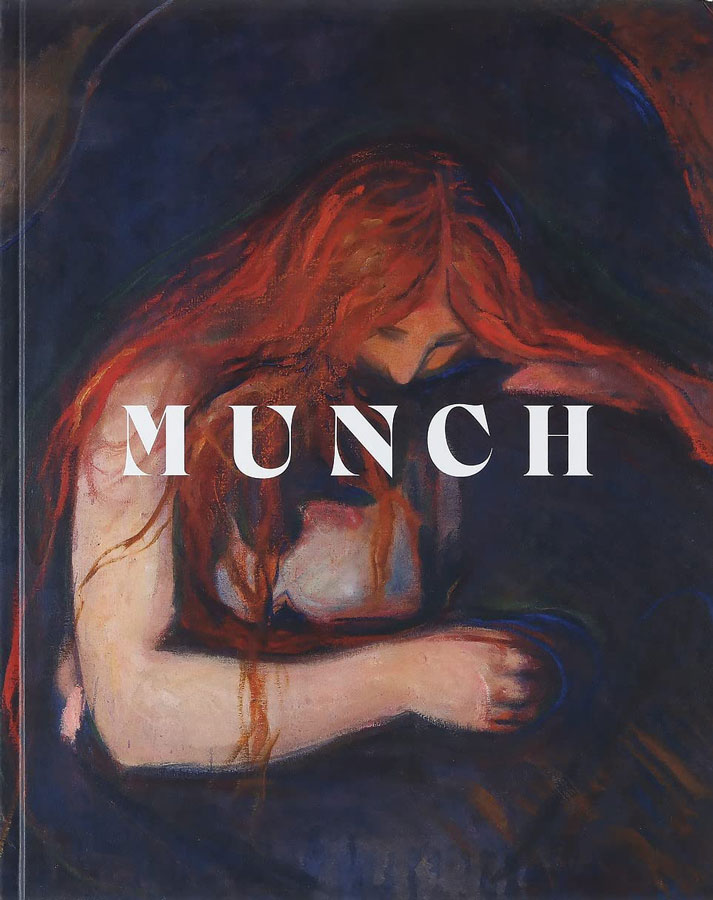

Tourmenté, Munch l’était, c’est le moins qu’on puisse dire. A treize ans, il perd sa sœur Sophie, et ce drame lui inspirera des années plus tard plusieurs toiles, comme L’Enfant malade (dont sont présentées les versions peinte et lithographiée de 1896) ou Près du lit de mort (1895) dont il reprend la composition en 1915 sous le titre La Lutte contre la mort, mais dans un format héroïque et avec des couleurs criardes qui en accentuent la signification douloureuse. Vampire (1895), avec sa femme rousse qui semble vouloir dévorer l’homme qu’elle embrasse, ressurgit en 1925 comme Vampire dans la forêt, le fond neutre étant cette remplacé par un paysage verdoyant. La notion de série est particulièrement bien illustrée avec Le Baiser : en moins d’une décennie, Munch décline dans tous les formats et toutes les techniques cette image obsédante de couple enlacé dont les visages fusionnent totalement, s’engloutissant l’un l’autre au point de ne plus former qu’une seule tache blanche sans solution de continuité. Pinceau et crayon sur papier en 1894, Pointe sèche en 1895, peinture sur toile en 1897, gravures sur bois dont sont présentées les quatre versions, élaborées entre 1897 et 1902. En 1943, un an avant sa mort, il revient à nouveau à ce sujet, dont ne persiste plus guère que des contours, avec une autre gravure, Baiser dans les champs, où les veines du bois l’emportent sur le motif.

Femmes prédatrices et amours amères, Munch utilise les motifs alors communs à tout le symbolisme européen, et il donne lui aussi à voir des séductrices dont la longue chevelure s’enroule autour des pauvres hommes-marionnettes. Alors que Klimt enchaîne les Judith/Salomé castratrices, Munch propose sa très blasphématoire Madone, où la Vierge devient une femme fatale offrant au regard sa nudité et couronnée d’une auréole rouge sang, entourée d’un cadre où flottent des spermatozoïdes, le divin enfant étant réduit à une sorte d’avorton recroquevillé en bas à gauche.

L’exposition attire aussi l’attention sur certains aspects moins familiers, et notamment les liens de Munch avec le théâtre. Certaines expositions consacrées aux scènes de l’avant-garde parisienne vers 1900 avaient déjà montré ses programmes conçus pour Ibsen au Théâtre de l’Œuvre, mais on connaît moins son travail pour le grand metteur en scène Max Reinhardt (esquisse de décor pour Les Revenants, recherche autour du personnage d’Hedda Gabler). Et sa peinture en fut influencée, avec la série de toiles « La Chambre verte » : dans un espace confiné, le papier peint à croisillons verts – assez proche de celui dans lequel, à la même époque, Rik Wouters peignait son bonheur conjugal – est ici employé pour ajouter au côté étouffant de la pièce.

Autre aspect forcément difficile à exporter : les grands cycles décoratifs que Munch réussit à se faire commander. Il y a avant tout celui de l’Aula de l’université de Kristiania (Oslo), l’artiste devant batailler pour imposer sa vision, d’abord jugée trop moderne. Le résultat final, toujours visible in situ, est évoqué ici à travers des esquisses préparatoires, est mi-traditionnel – L’Histoire, représentée par un vieillard contant un récit à un enfant, ou L’Alma Mater, en mère norvégienne nourricière –, mi-audacieux, avec ce gigantesque soleil levant dont les rayons peints à grands traits se dispersent sur l’ensemble de la composition. Avant d’obtenir cette consécration, Munch avait essuyé un échec, lorsque le décor conçu pour une chambre d’enfants avait été refusé par son mécène Max Linde. (Pour qui ne serait pas prêt à aller jusqu’en Norvège, la Neue Nationalgalerie de Berlin présente la majeure partie des toiles conçues par l’artiste comme une frise pour décorer le théâtre de Max Reinhardt en 1907). Et dès les années 1890, c’est sous la forme d’un vaste cycle que le peintre imaginait déjà sa « Frise de la vie », projet incluant alors ses principaux projets, et dont il prévoyait la disposition possible dans un espace les réunissant tous.

Cette exposition vient aussi nous rappeler ce que de récentes manifestations parisiennes auraient pu faire oublier : l’art des pays scandinaves, ce n’est pas que le bonheur domestique idéalisé par le Suédois Carl Larsson, ce ne sont pas que les jeunes femmes rêveuses se promenant sur les plages, chères à Peder Severin Krøyer (à titre de comparaison, que l’on regarde donc dans la première salle cette Nuit d’été de 1889, où Munch montre sa sœur Inger en robe blanche, au bord de l’eau, mais déjà brossée par un pinceau qui n’a que faire du fini académique), ou les enfants jouant nus au soleil que peignait Albert Edelfelt. C’est aussi ce désespoir accablant que le Norvégien n’a cessé d’explorer, ce mal-être qu’on retrouverait plus tard dans le cinéma de Dreyer ou de Bergman.

Catalogue sous la direction de Claire Bernardi. Coédition Musées d’Orsay et de l’Orangerie / RMN ‑GP. Relié. 256 pages, 24 x 30,4, environ 160 illustrations. 45 euros. ISBN : 978–2‑7118–7930‑4, septembre 2022