Les témoignages dohnanyien dans le premier classicisme viennois sont parcimonieux. L’entendre dans la première manière de Haydn est encore plus inhabituel. Mais le maître hambourgeois semble nourrir une tendresse ancienne pour la 12e Symphonie, qui était déjà sa contribution au triple volume de symphonies de Haydn jouées en concert par le Philharmonique de Vienne, paru en 2014 (un enregistrement de 1991). Ce pan précoce du corpus haydnien a connu, dans la foulée des vagues historiquement informées, une hausse de sa présence aux programmes des grandes salles symphoniques, y compris avec les orchestres traditionnels, mais cette symphonie ne fait pas partie des bénéficiaires évidents de ce regain d’intérêt. Au-delà des personnalités des chefs et de leurs propres arrières-plans stylistiques, le problème qui se pose toujours aux orchestres à instrument et techniques modernes, dans le répertoire d’avant 1780, est la combinaison du son d’orchestre avec, d’une part, le phrasé et l’articulation appris et plus ou moins appropriés des ensembles spécialisés, et d’autre part, l’adjonction d’éléments instrumentaux plus (le clavecin) ou moins (les cuivres naturels) étrangers au son d’orchestre coutumier. La question du continuo doit certes être distincte, en termes de fonction discursive, de celle de l’harmonie, mais les problèmes posés par lien triangulaire entre son d’orchestre, style d’articulation et expressivité sont évidemment intriqués. On peut y ajouter la donnée acoustique. Peu susceptible d’être entendu avec un orchestre – pas si allégé du reste –, le clavecin semble avoir été amplifié ici, de sorte qu’il apparaît excessivement au premier plan, échouant en tout cas à créer un fondu de timbre propre à soutenir une caractérisation stylistique d’ensemble. On peut de toute façon contester que dans cette musique où le style est justement transitoire, et où le continuo n’est pas noté précisément, le recours au clavecin ait jamais pu y avoir d’autre fonction que de praticité de mise en place.

Le seul véritable reproche que l’on peut former contre cette interprétation est donc lié à cet aspect mal assumé, qui gêne essentiellement dans le premier mouvement, où les envahissantes cordes pincées doublent le matériau tant dans sa dimension rythmique et harmonique que mélodique, ce qui, conjugué avec un son et un phrasé de cordes modérément dix-huitièmiste, sonne de manière excessivement étrangère. C’est dommage, car sans rien exhiber de choix stylistique particulièrement marquant, la conduite s’avère déjà d’une indéniable finesse, en empathie avec le caractère singulier, doux-amer et automnal, de ce mouvement où le choix d’une tonalité assez rare paraît avoir pour visée, précisément, de donner cette coloration affectivement ambiguë. Le risque de mollesse est évité grâce au savoir-faire d’une baguette qui sait combiner l’allègement du phrasé et la conduite des phrases, même très courtes, à terme (surtout, ici, le motif de cinq croches qui donne au contours mélodique son trait nostalgique). Le magnifique mouvement lent en mi mineur, pont jeté entre l’arioso gluckien et le drame mozartien (entre Orphée et le Jeunehomme) souffre beaucoup moins de l’impossible intégration du clavecin, confiné ici au rôle harmonique du continuo, et l’art de la caractérisation fine du chef, du climat puissant sans adjuvant psychologique, fait merveille : ce n’est presque rien, une science de la voix blanche et de l’épure de phrasé qui va avec, et qui permet aux cordes, cette fois presque sans vibrato, de se sentir en confiance et de produire beaucoup de tension avec peu d’effet. Le finale brille quant à lui par un rendu particulièrement classieux de sa gouaille naturelle, et un remarquable rebond rythmique. De façon remarquable, le motif descendant de croches qui conduit la marche harmonique du thème reprend l’emphase de celui, de noires, du premier mouvement, en en transfigurant le caractère.

Oeuvre encore expérimentale, transitoire à sa façon aussi, entre le néo-classicisme personnel du jeune Ligeti et son style de maturité basé sur la synthèse entre folklore et approfondissement du travail sur le son, le Double concerto présente sans doute des exigences peu raisonnables. Comme le Concerto de chambre ou les concertos de maturité (récemment donnés dans cette salle par l’EIC), il requiert une virtuosité individuelle au-dessus des standards (même de son époque), une précision collective horlogère, et en même temps réclame presque le contraire d’une démonstration de force, ses visées essentielles (la couleur et sa faculté de métamorphose discrète) se trouvant par-devers l’aspect extraverti de la musique. La pièce se laisse moins apprivoiser, et semble en un sens demander davantage à l’interprétation, que les concertos ultérieurs, ou que Atmospheres ou Lontano, parce que le lien entre travail de la texture et climat expressif est moins immédiat, réclame d’être construit par des choix d’étagement sonore : la couleur affective du Calmo con tenerezza, en particulier, semble toujours ouverte à la détermination (quand, dans les pures études de couleur pré-citées, la surdétermination participe elle-même à la saturation de l’espace d’écoute). On peut, à cet égard, trouver l’interprétation trop réservée ou confinée à une intenable objectivité ici. L’impression de sérieux et de concentration pourrait se suffire à elle-même, mais le tissu orchestral est frustré d’événement discursif, l’exécution ne paraissant jouer que sur les petites variations dynamiques (qui, étant essentiellement notées entre le ppp et le p, ne semblent pas devoir être suivies à la lettre, ou plutôt, semblent ne pas devoir être les seules exécutées). Dans ce mouvement comme dans le second, les fulgurances des contrebasses manquent d’arêtes, et les percées monodiques ou chorales des vents (solistes ou non) hors de la surface sonore manquent de tranchant. L’allegro corrente est néanmoins plus convaincant grâce à la concentration de Vincent Prats et Alexandre Gattet et la rigueur rythmique générale, mais l’on reste ici en-deçà, nous semble-t-il, du véritable potentiel dramatique du texte.

Brahmsien parmi les quatre ou cinq plus marquants de sa génération, Dohnanyi avait, il y a dix ans déjà et pour une intégrale des symphonies, fait goûter au public parisien le prix de son approche exceptionnellement disciplinée, mais surtout si attentive au naturel logique, à l’équilibre des plans sonores comme des éléments thématiques. En somme, une valorisation de la tempérance et de la patience loin d’être évidente dans une musique ainsi reconduite à son exigence presque intenable d’autonomie des formes. Ce profil interprétatif peut certes être rapproché de ses cogénérationnaires Haitink ou Blomstedt (au calme lumineux dans le Requiem Allemand et la 1e Symphonie récemment), mais ne singularise depuis longtemps par un art délicat de l’agencement de vertus en apparence contradictoires, en réalité très complémentaires : une tendance à claquer du talon et à affirmer un ton aristocratique légèrement hautain (qui s’est au fond adouci depuis les années Cleveland), et une attirance pour le ciselage de la couleur sonore, de la texture orchestrale exacte, propre à réduire le besoin d’investissement expressif et de laisser s’épanouir la respiration naturelle de la musique. C’est surtout cette dernière qualité qui avait fait de son intégrale, donnée au TCE avec le Philharmonia, un moment brahmsien rare, tout particulièrement dans des symphonies n°1 et 3 baignées d’une infinie variété de clair-obscur, pas tant par la grâce d’une transparence des timbres, mais par la hauteur de vue avec laquelle était valorisé l’art brahmsien de l’alliage et de la polyphonie étagée (plus intéressante et expressive par les effets différés de ses horizontalités que par les effets immédiats de verticalité, d’un contrepoint ressenti en masse).

Une conséquence de cette approche combinant une intelligibilité rigoureuse avec une culture fine du son d’orchestre est de montrer combien le texte projette dans la musique de l’avenir (de Schoenberg) autant qu’il s’enracine dans un vécu plein d’empathie de l’ethos austro-hongrois. Le traitement de la forme, à la grande échelle comme à la minuscule, est au moins aussi moderniste dans la 3e que dans la 4e, et en même temps aucune autre oeuvre orchestrale de Brahms n’est autant traversée par les réminiscences de la danse, du folklore, d’une festivité voilée de nostalgie – rappelons qu’aucune autre oeuvre de tout le catalogue brahmsien n’a jamais accédé à une telle popularité du vivant du compositeur. Il n’est pas non plus anodin de rappeler qu’il s’agit de la seule grande symphonie classique ou romantique (et presque de la seule grande forme instrumentale au XIXe siècle, avec les 17e et 32e sonates de Beethoven) dont aucun mouvement ne se termine sur un accord forte, ni par conséquent ne comporte de section de coda plus ou moins longue mettant en ordre final la tension et la résolution harmoniques : tout ceci inscrit l’enjeu de l’interprétation, du concert, et de mise en valeur du discours, dans un espace particulier. Et dans cet espace, Dohnanyi est maître parmi les maîtres, son art le plus abouti étant celui de faire advenir la tension de manière graduée.

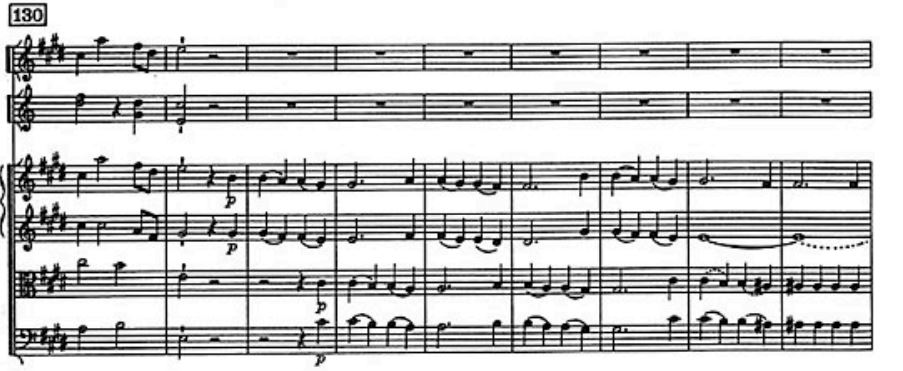

Ainsi, le premier mouvement, qui s’ouvre bien sûr avec la rare mais nécessaire retenue dynamique (qui ne compromet pas le jeu passionato, mais en renforce l’aspect de bouillonnement inquiet) joue au maximum sur la puissance d’articulation mise à disposition par la prima et la secunda volta. La proximité du geste interprétatif de Dohnanyi avec celui de Blomstedt dans la 1ère Symphonie est ici frappante, et n’a, comme telle, rien d’étonnant en regard de celle choisie par Brahms pour chacune de ces symphonies (et par pour la 2e, dont la reprise est largement dépourvue d’intérêt), et rend d’autant plus étrange que les fortunes de ces deux reprises ne soient pas comparables. Dans les deux cas, le retour à l’accord initial est particulièrement abrupt, et induit un caractère déceptif quant au phrasé ressenti de la fin d’exposition ; dans les deux cas, l’excitation grandissante produite par la fin d’exposition implique, plus que pour beaucoup de symphonies classiques et romantiques, que la répétition de l’exposition commence avec davantage d’intensité que la première fois (c’est surtout vrai dans la 3e, mais Blomstedt avait montré que l’on pouvait très bien étager l’intensité de jeu dans la double exposition de la 1ère) ; et bien sûr, dans les deux symphonies la secunda volta débouche sur une soudaine transfiguration d’une idée thématique antérieure (la deuxième moitié du thème principal pour la 1ère, le second thème pour la 3e). Le geste décisif démontré par les deux maîtres nonagénaires est à double détente, consiste à ménager l’espace pour une légère augmentation de l’intensité expressive dans la deuxième exposition, tout en en gardant sous le pied pour une très nette et sensible libération de toute la force lyrique et dynamique dans les mesures suivant la barre de reprise, avec ici un grand crescendo sur les cinq mesures de marche modulant vers l’embardée tzigane en ut dièse majeur. Ici, de manière idéale, Dohnanyi fait sentir à l’orchestre combien ce qui était une instabilité permanente dans l’exposition (la syncopation de l’accompagnement du premier thème, le mètre à neuf temps du second thème) s’est réconcilié en une stabilité paradoxale, qui donne à ce passage (ci-dessus) son exceptionnelle force évocatrice, son frisson de sombre exultation.

Ce grand savoir-faire est universel, en ce sens qu’il n’est pas lié à un style plus ou moins romantique ou classicisant, exalté ou minéral, analytique ou fusionnel, mais simplement à la hauteur de vue d’une direction. Cette intelligence et cette rigueur dans la manière de disposer les charges d’intensité se retrouvent de Furtwängler à Karajan, de Szell à Böhm, de Van Beinum à Dohnanyi. Certes, un OP très honorable (mais moins glorieux que pour le Brahms de Blomstedt cependant) ne parvient pas entièrement à habiter la section sostenuto du I, l’impact des cordes graves n’est pas tout à fait suffisant pour arquer la structure du fugato finale, et la petite harmonie a ses absences. Mais cela n’entame pas l’impression d’une grande force de pensée qui va son pas. Ce qui est moins universel, peut-être, est l’habileté à créer de la tension avec un minimum d’effets dans les mouvements centraux de cette symphonie. Ici, Dohnanyi a peut-être été à son meilleur de tous temps, il y a trente ans avec Cleveland, il y a dix ans avec le Philharmonia, puis dans le concert filmé avec la NDR, et encore aujourd’hui. Et l’orchestre ne le trahit en rien cette fois. On a rarement vu une telle leçon de transitions, en particulier s’agissant de celle en la mineur suivant l’exposition de l’andante (ci-dessus), où Dohnanyi impose une retenue presque violente du mouvement, entraînant un changement de climat d’une inhabituelle radicalité tragique – qui se justifie pleinement. Le grand élan lyrique central (le contrepoint à deux voix des violons et violoncelles) se tient, peut-être, en un excès d'understatement, mais cette retenue semble inséparable d'une concentration du travail sur la coloration orchestrale, qui ne tolère pas l'épanchement des cordes, de sorte à maintenir toujours une alacrité de timbre qui préserve l'amertume du caractère.

Le Poco allegretto est un modèle de tempérance et d’attention à la continuité interne, qui ne tient pas le matériau pour acquis en se reposant sur le charme immédiat de sa tête de phrase. Un travail millimétré de réglage des dynamiques, combiné à un phrasé d’une grande économie, permet d’entendre toujours la phrase entière du thème, et le lien délicat entre sa première partie (le célèbre motif pointé conclu par le quintolet) et la deuxième partie, et sa douce marche harmonique sur le motif descendant : si l’auditeur habitué, blasé même de ce mouvement, se contente ordinairement de trouver du charme à l’une, puis à l’autre (qui se laissent chantonner de toute manière), il est plus rare d’être placé avec tant de concentration face à l’unité du matériau, qui plus qu’un alignement de beaux airs, devient une phrase, aux dimensions proprement brahmsiennes, capable d’élaborer une vie pour elle-même. Cette unité est obtenue non par la sollicitation des pupitres et l’ajout d’intensité sur la hauptstimme, mais par la réduction des effets dynamiques (cette fois, au contraire du Ligeti, c’est par le moins-disant de nuances que la clarté de phrasé et de texture apparaît), qui renforce à l’évidence la qualité d’écoute entre les pupitres. Le finale, sans pompe ni geste sauvage, est un modèle d’équilibre, dans une partition qui ne demande pas beaucoup plus, tant la pensée en mouvement y est puissamment bâtie, et en un sens toujours déjà là, que de ne pas y faire le malin. La principale difficulté interprétative, qu’est la transition finale et sa conduite à terme, dont le rappel du F‑A‑F initial ne suffit pas à constituer l’évidence de signification, est déjouée avec une aisance déconcertante par Dohnanyi. La réussite semble tenir à l’unité expressive d’un autre rappel thématique, celui de l’appel choral en triolets du début du finale, dont la jetée par-dessus la traversée dramatique du mouvement prend, de l’autre côté de l’arche, un accent subtilement liturgique (ou opératique, après tout), le voilé jeté sur la couleur orchestrale par les cuivres parvenant à un remarquable recueillement, comme une réminiscence du Sanctus de la Missa Solemnis.

En définitive, plutôt qu’une (re)construction intellectuelle de sa cohérence, ce programme exprime une unité par l’interprétation, valorisant certaines vertus qui tendent à passer de mode : les liens discrets, non psychologiques entre enjeux textuels, le goût de la nuance, de la demi-teinte, la démonstration toujours remise sur le métier des liens subtils entre expérience de la couleur orchestrale et clarification des formes.