Naturellement, les ruines dont il est question ici ne sont pas celles d’un jeu de piano dont la minérale solidité a pu être, encore que pour un nombre trop restreint de mélomanes, aussi proverbiale que ceux de noms bien plus célèbres. Comme tous les géants de sa génération, Rösel n’est plus en possession des mêmes moyens qu’il y a une ou deux décennies, mais comme ceux-là, ou mieux que certains, il assoit l’épure de sa vision du répertoire sur l’épure de sa technique, sur ses qualités maîtresses, de structure. Comme pour eux, mais d’une façon particulièrement saillante, on distingue aisément entre le détail de réalisation (qui est lié, pour bonne partie, à la quantité d’énergie que le corps peut employer) et la consistance des éléments porteurs, ceux qui sont constitutifs à la fois de la signature sonore et de la possibilité du discours. Ce sont peut-être aux extrémités de ce récital qu’ils se sont montrés les plus saillants, notamment dans le finale du Haydn, et dans le premier bis (le thème et variations de la 10e Sonate de Beethoven). C’est là qu’a le mieux resplendi ce son granitique, dont la dureté a été (on le sait grâce à l’intégrale Beethoven récemment captée par les micros japonais) largement exagérée par les studios d’Eterna / Berlin Classics, et dont la profondeur exceptionnelle nous avait tant saisi lors du seul autre passage parisien de Rösel, en concerto avec le National, il y a huit ans. Il est un lieu commun, autant pour le piano que pour le quatuor, de dire qu’une interprétation naît du son comme matière fondamentale : il est vrai qu’on n’a jamais observé de phénomène sonore être précédé par l’interprétation ou la personnalité d’un musicien. Il est moins tautologique et plus intéressant de dire que l’imaginaire interprétatif d’un pianiste ou de musiciens d’orchestre (avant que n’intervienne un chef) s’incarne avec, et en partie depuis le rapport particulier entretenu avec l’instrument, la manière de le faire sonner et de l’écouter. Dans le cas de Rösel, les déterminants sont connus : ces conditions sont celles modelées par la rencontre entre une formation instrumentale déterminante (à Moscou, avec Oborine et Bashkirov) et le bain de la vie musicale de RDA, son ressassement particulier, inscrit dans les traditions allemandes les plus anciennes de Dresde et Leipzig. Une hybridation d’imaginaires entre Thomaskirche, Gorge aux loups et Onéguine, qui fut aussi celle d’un Masur, son plus fidèle partenaire des années de gloire, ou d’un Sanderling, dont l’intensité compacte, sombre et asentimentale du stye construit à Dresde et Berlin fut peut-être le pendant symphonique le plus évident à sa signature pianistique.

Le Pollini allemand ; on a, ces derniers temps, entendu parfois cette formule qui en dit beaucoup, et en laisse un peu de côté néanmoins. Le parallélisme est spécialement frappant quand on regarde les trente premières années, grosso modo, de leurs carrières. Tous deux relevaient de variétés d’artiste officiel, l’un d’un porte-étendard international et l’autre d’un bloc politique, participant tous deux d’un marketing de la musique donc, mais qui à l’époque avait encore quelques égards pour cette musique, et une forme de neutralité qui allait de pair avec des choix d’interprètes guidés par la seule qualité. Tous deux ont enchaîné les saisons aux programmations titanesques, forçats du grand répertoire, qu’ils ont méthodiquement enregistré, blocs par blocs, chefs d’oeuvres par chefs d’oeuvres, dans une logique fonctionnelle, de service dévoué, en s’appuyant sur ce qu’on finirait par leur reprocher : une technique en acier, apte à soutenir tant le rythme que la densité des programmes à enregistrer et jouer en concert, produisant, du moins dans le studio, des enregistrements de référence par la modernité de leur exigence technique, combinée avec ce qui passerait pour de l’objectivité interprétative. Les racines esthétiques de ces façons si droites, mâles, implacables de jouer l’un Beethoven et l’autre Brahms, l’un Chopin et l’autre Mozart, les deux Schubert ou Prokofiev, sont certes très différentes (la relation aux avant-gardes d’écriture pour l’Italien, la dette à l’égard de la formation et de l’univers pianistiques soviétiques pour l’Allemand). Mais ils ont été aimés, contestés, en tout cas établis et respectés pour ces qualités et profils similaires. Seul un allait être frappé d’obsolescence idéologique – un des grands crimes esthétiques survenus dans le monde musical.

Le parallèle peut néanmoins être poussé par-delà les premières décennies des deux géants, la remise en question technique de Pollini (et sur le métier de tout son répertoire) correspondant, chronologiquement, à une deuxième carrière, certes forcée, pour Rösel. Il est difficile de situer, et même d’affirmer avec certitude, à défaut de l’avoir entendu en salle il y a vingt ou trente ans, une période où son piano aurait muté, dans sa sonorité, son genre d’articulation. Il est possible que, contrairement à celui de Pollini, cela ne se soit jamais produit, qu’il ait toujours été assis sur cet équilibre bas et néanmoins étonnamment souple, fondé sur une main gauche d’une rare puissance conductrice– cela, c’est même certain – et que de surcroît son timbre, malgré la rugosité en premier contact du son, ait toujours eu cette plénitude enveloppante : pas le moelleux d’un Freire, pas le cristal élégant d’un Ohlsson, pas l’éclat d’une Virsaladze ou d’une Argerich, ni l’incarnation extrême de l’attaque d’un Zimerman : mais comme Pollini (ou Leonskaja), une texture supérieurement intégrée, dont la lisibilité s’éclaire de l’intérieur et non par la projection au-dehors des composants polyphoniques. La différence stylistique entre les deux pianistes, qui était effectivement faible à leurs débuts, relève surtout de leurs écarts de tempérament, de leurs types de viscéralité dans le rapports aux oeuvres. Là où la maturation du Milanais l’a conduit à exacerber l’urgence, la dévoration du discours dans la fusion sonore, la quête d’un chant surintégré dans la globalité de la pulsation, le natif de Dresde est demeuré fidèle à des idéaux de lisibilité et de tempérance. La force rythmique joue un rôle tout aussi décisif dans l’émergence de la forme, mais produit ses effets d’une manière différente : moins schenkérienne et furtwänglerienne, plus klempererienne, l’intelligibilité et l’énergie se projetant de la cellule élémentaire vers le tout. Mais la communauté persiste pourtant : chez les deux pianistes continue de se retrouver aujourd’hui le refus de la théâtralisation de la forme, une discipline presque éthique du non-recours à l’articulation explicite du discours, qui se matérialise notamment dans la ténuité de l’espace des dynamiques, dans les deux cas tenu quelque part entre le mp et un raisonnable ff.

La juxtaposition des dernières oeuvres de Haydn, Beethoven et Schubert est en quelque sorte un lieu commun sans tradition, et il reste rare (en un sens, c’est heureux) que les trois soient réunis. Dans les pianistes majeurs de notre époque, qui ont ces oeuvres à leur répertoire, on ne verrait guère qu’un Koroliov pour se lancer dans une telle expédition. Dans l’histoire du piano enregistré, on ne voit guère que Serkin à avoir, avec un choix d’oeuvres différent, mis en regard les trois derniers styles, pour le récital de ses soixante-quinze ans à Carnegie Hall. Plus que de testaments musicaux (aucun des trois compositeurs ne se voyait à l’extrême fin de son parcours en composant ce qui serait son ultime sonate), ces sonates aux tonalités voisines sont surtout des instantanés de styles, c’est-à-dire de moments historiques de transfiguration du langage : de manières de fixer l’histoire dans un moment de sublimation, en élevant le langage à un niveau de signification qui lui soit transcendant. C’est l’exact enjeu de l’interprétation, et plus précisément, ici, de la leçon stylistique attendue d’un maître. Les remarques que l’on faisait récemment au sujet du Beethoven de Barenboim le suggéraient en en retranchant un élément essentiel : la reconnaissance de ce que le style tardif d’un compositeur de cette époque doit, à des degrés divers, aux idéaux de l’inachèvement, à l’esthétique romantique du fragment, de ce qui sera dans la tentative d’écriture romantique de l’histoire la ruine benjaminienne. Mieux qu’avec Barenboim (excepté celui de la Hammerklavier) ou qu’avec le chant éperdu de Pollini, cette dimension est restituée par Rösel, notamment parce que son jeu de piano se place du côté de l’attente, ou mieux encore, d’une forme de veille contrôlée sur le discours, qui affirme très peu le matériau, scande peu ses articulations, laisse advenir la décantation des éléments de structure jusqu’à ce que la structure, objectivée, apparaisse : or, c’est précisément l’enjeu de l’esthétique du fragment, et tout particulièrement chez le dernier Beethoven, que de faire se dévoiler ce que le triomphe formel ne doit pas à la subjectivité (et positivement, ce que la puissance affective doit à la froideur de l’idée et de la convention musicales contemplées comme telles).

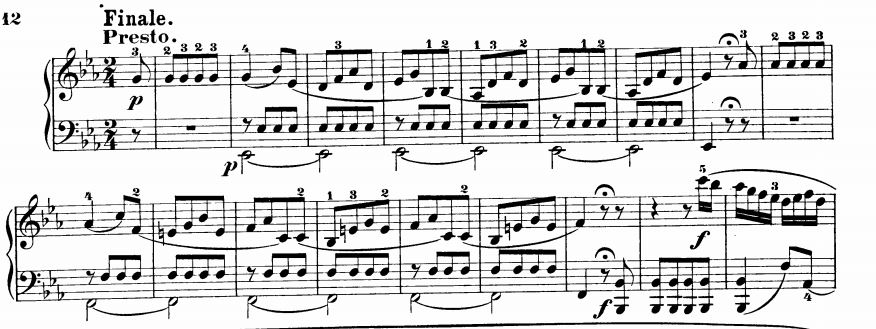

Dit autrement, ce piano-là ne s’impose pas par son activité, ce qui est certainement un élément (à l’instar de sa sonorité monochrome) en défaveur de son charme immédiat. Le premier mouvement du Haydn est d’autant plus déstabilisant que l’on y est habitué à une mise en tension rythmique et thématique de grandes dimensions, du moins par les plus augustes dépositaires de ce répertoire (Richter, Ranki surtout). On a ici l’inverse, qui n’est vraiment pas commun : outre une relative lenteur, ce qui frappe est le ton étrangement contemplatif qui s’impose dès les premiers arpèges pour ne plus se démentir ensuite (le seul précédent célèbre venant à l’esprit est ici le très atypique Backhaus) : et encore bien plus dans le cours du développement à partir de la cellule de doubles croches du second motif, qui à ce tempo paraît renvoyé à une dimension archaïque de la modulation, renforcé par l’alternance de registres (les croisements) qui fait errer le motif dans un monde perdu, celui de la discursivité harmonique linéaire, dont le caractère n’est pas déterminé par les thèmes (qui n’en sont pas vraiment), et dont le chromatisme rappelle la précarité de l’édifice esthétique de la sonate classique : le propre de la dernière sonate de Haydn, ainsi décantée, dévêtue de son apparence péremptoire, est de faire sentir un contenu dissonant plus chargé que dans n’importe quelle sonate de Haydn (et de Mozart, mise à part la KV. 533) : la dimension nostalgique du matériau est comme rarement mise au premier plan, par la retenue expressive et surtout, par l’attention à une forme de continuité qui n’est pas celle à laquelle on est habituée. On pouvait de surcroît s’attendre ici, même dans la lenteur, à une rigueur métronomique. Rösel y viendra pour le reste de la sonate, mais dans l’allegro, son approche presque baroquisante se renforce d’une subtile instabilité métrique : et si les premières minutes pouvaient laisser douter qu’il s’agît d’un véritable choix interprétatif, la suite le confirmait. Le II est surtout remarquable par sa concentration monolithique, par l’extrême sévérité générale, assurée par la rigoureuse attention portée aux valeurs des notes, en particulier aux relations entre simple et double pointées. Les sombres unissons bénéficient de la sonorité massive, au meilleur sens du terme, et font entendre cette main gauche si impérieuse qui sera la fondation expressive du reste du récital. Le tempo assez allant annonce logiquement le retour à une retenue plus grande qu’à l’accoutumée pour le finale, qui est une des grandes réussites de ce programme : sans chercher un ton spécialement original, Rösel y maximise la valorisation de la rondeur et de la chaleur de l’écriture, qui tiennent à la combinaison des notes répétées (quand les croches ne sont pas trop pressées) et de dynamiques sans tambours ni trompettes, faisant apparaître la douce lumière de la modulation initiale. Sur la traditionnelle explosion dynamique qui suit l’énoncé du thème, Rösel conduit bien sûr à partir de la main gauche, mais sans insister sur l’articulation et le rebond : se contentant d’un puissant non ligato des notes deux par deux sans staccato, il fait confiance à la force brute (et centrifuge) de la séquence, du rythme harmonique d’ensemble, et produit un résultat extrêmement convaincant, à partir duquel se déploie le reste du matériau avec aisance, et une constante noblesse de ton.

La noblesse, le profil altier affirmé de l’intérieur de ce piano ombrageux, presque bourru, sont les vertus au fond peu habituelles qui permettent à l’autorité de l’opus 111 de rayonner. Quand on a été accoutumé à admirer en salle les visions de Pollini ou Leonskaja notamment (mais aussi, par exemple, celles de Zimerman), on est quelque peu troublé de redécouvrir que la cohérence, l’unité de signification du texte peut apparaître en-dehors d’un processus subjectif, de fusion, dissolution ou encore noyade de la voix personnelle dans le flux dramatique. En schématisant à l’excès, on pourrait dire qu’on doit au fond réapprendre la tension de l’oeuvre sans la béquille de l’intensité physique de l’expérience. Ce n’est pas que le piano soit ici mou : la solidité générale de pulsation, la densité du son, la viscéralité noire du propos met bien en présence d’une matière sonore immédiatement dramatique. Mais Rösel se refuse à faire corps avec une dimension psychologique de la trajectoire (un refus déjà partiel chez Leonskaja, mais relativisé par le souci de cette dernière de trouver une forme de libération du discours dans une forme de lâcher-prise, de décontraction supérieure du jeu, réintroduisant une part de subjectivité). Tel, peut-être et s’il faut un point de comparaison, un Solomon ; Rösel se tient au plus près de la radicalité adornienne affirmée par le Kretzschmar de Mann((T. Mann, Le Docteur Faustus, Albin Michel, 1950, p. 54–59 de l'édition originale, p. 75–80 en Livre de poche.)), où la force dramatique de l’Arietta tient au rapport particulier noué, sous l’égide de la mort, entre la convention et la subjectivité. Un cliché, et tout un programme qui n’en est pas un, personne ne sachant exactement en quoi consiste le rapport : est-ce l’asentimentalité, une forme de puritanisme ? L’évacuation plus subtile du psychologisme ? Ou simplement de la neutralisation rapport biographique, de la figure héroïque et tragique du créateur parlant à la première personne par le truchement de l’interprète ? Dans le cadre limité de l’enjeu interprétatif, ici et maintenant, ce n’est peut-être pas si important, car on sait que tout cela entre nécessairement en jeu à des degrés changeants. Ce qui l’est, c’est de sentir le déplacement, même subtil, d’un rapport de force interne à ce qui est symbolisé dans l’interprétation – dans la manière qu’a l’autorité du texte d’apparaître –, de sentir que le discours joue des éléments et procédés conventionnels d’une manière différente des autres oeuvres.

Et ce déplacement, indéniablement, a lieu quand, assise sur une certaine qualité de piano, un regard aussi nu et taciturne nous est imposé sur l’opus 111. Aucun élément saillant qui puisse être rattaché à un véritable choix interprétatif ne peut être mis en avant (c’est plus vrai que dans Haydn, et peut-être autant que dans Schubert). Et l’on peut concevoir que ce degré d’épure de la subjectivité, qui confine à l’évidement et à laquelle même un Richter ne s’était pas aventuré (l'idiosyncrasie pianistique, au minimum, continuant d’affleurer) provoque une forme de rejet. Il est permis de trouver que cette Arietta ne parle pas, dans la mesure où elle est pur matériau pris puis rendu au silence. Mais ce n’est pas notre avis. Et l’ordre de ce discours tolère des exceptions, presque des apparitions, des signaux prémonitoires. Une, surtout : vers la fin de la variation en triples croches à la main droite, quand la gauche rejoue le motif do-sol-sol, mais pris dans le continuum de rythme et de texture qui le prive d’ordinaire de son contours de phrasé : Rösel répartit l’articulation de sorte à faire entendre le motif exactement à l’identique du début de l’Arietta, et de son ultime retour à la main droite deux pages plus loin (mais dont la fonction apparente, classique et rassurante, de récapitulation et de réconciliation sera rapidement relativisée par les puissantes vagues du contrechant des voix médium et basse). Le procédé est rare, surtout à ce degré impérieux d’énonciation. Il affirme en creux que cette Arietta n’est plus jouée et entendue comme processus, comme vécu affectif, mais comme unité supérieure de l’idée et de l’affect, prémunie des contingences de la forme comme besoin psychologique : qu’au fond, il ne s’agit de rien d’autre que de do-sol-sol, ré-sol-sol, pendant un quart d’heure (Kretzschmar insiste à raison sur l'introduction ensuite du do dièse, et sa fonction paradoxale d'adoucissement de la fatalité, de bénédiction). Chose que l’on sait bien, mais dont l’objectivité est en général tempérée par une expansion graduée de la portée émotionnelle du mouvement, par un crescendo affectif.

C’est pourtant peu dire que l’Arietta émeut ici, mais elle y parvient en se donnant tout entière dans ses premières mesures : le reste n’est que décantation du même. La troisième variation n’a rien d’un événement discursif, d’un moment de part et d’autre duquel se ferait une bascule dramatique : ce n’est qu’une couche du bloc, ou un rideau provisoirement tiré. Car au fond, Rösel semble traiter le processus de variations comme un jeu de voilements et de dévoilements de la cellule élémentaire du thème, méthode qui assure à la conclusion un poids accru. Au-delà de l’affirmation d’un rapport non subjectif à la convention (prenant acte de la mort, c’est-à-dire de l’impossibilité de dire, et plus exactement, de résoudre les tensions selon les idéaux classiques), apparaît dans cette opus 111 l’esthétique du fragment dont le type d’expressivité est en général réservé, pour le piano, aux Diabelli et aux dernières bagatelles, et encore plus aux quatuors opus 130 et 131. On a beaucoup insisté, d'une part, sur l'énigme de ce « rapport sous l'égide de la mort, et d'autre part, sur l'expression théâtralisée de Kretzschmar « d'adieu à la sonate », et moins prêté attention au passage le plus explicite du texte de Mann, qui est celui auquel l'interprétation de Rösel fait le plus penser : « Des triolets rapids, durs, se hâtent vers un dénouement quelconque qui eût pu tout aussi bien terminer un autre morceau. »

Cet esprit traverse une D.960 d’une exceptionnelle austérité, la rencontre de ce jeu de piano avec cette écriture (encore bien plus exposée d’ordinaire à une poétisation de complaisance) provoquant en revanche un autre type de ressenti, davantage lié aux dimensions de l’oeuvres (jouée bien entendu avec reprise) mais surtout à l’exigence d’écoute produite par le degré d’intégration des voix. On peut là encore entendre le reproche d’indifférenciation, des plans, des moments du discours. Dans le premier mouvement, surtout, joué dans la moyenne lente mais sans exagération, le rôle de la main gauche apparaît tout à fait inhabituel , et annule toute prétention de la droite à une forme de vocalité. Le lyrisme est dans l’étreinte du son, son qui se refuse par ailleurs à une élégance, une chaleur de confort : il est au contraire émacié, mais (et ici on peut penser à Zimerman) avec une densité de timbre et une immédiateté d’attaque qui le rend tolérable. C’est un procédé différent de celui d’un Lupu ou d’une Uchida qui font émerger la voix haute de sous le trouble de la texture, par des procédés divers de coloration. Et c’est le contraire, en un sens, de la lumière crue jetée par un Ranki, affirmant la continuité mélodique du tout par la tenue rythmique. Plus proche en cela (il y a, après tout, une communauté de culture pianistique) d'une Leonskaja, mais avec une concentration plus radicale, plus dure, Rösel range toutes les voix dans une pénombre inquiétante et les fait lutter corps à corps, jouant des possibilité offertes par la partition (notamment dans les progressions harmoniques du second groupe thématique et bien sûr dans les tiraillements chromatiques du coeur du développement). Sur le thème en fa dièse mineur, on est accoutumé à entendre une voix haute, un accompagnement fiévreux dans le même registre, et quelques bribes de contrechant à la basse. Ici, tout part et est conduit depuis la basse, ce qui altère non seulement la couleur harmonique mais la continuité rythmique et mélodique de la page entière, la basse faisant entendre la totalité du thème joué ensuite à la main droite – qui sonne habituellement comme une idée nouvelle.

La continuité rythmique, admirable, provient toujours de l’énergie concentrée que l’on remarque dans de petits espaces expressifs, pour arracher le rythme pointé du second thème au dévorant accompagnement de doubles croches, ou dans la modulation en la majeur de la réexposition, quand la main droite doit attendre que la gauche rejoigne son mouvement pour que la direction harmonique apparaisse. Historiquement, c’est parfois à Annie Fischer ou à Rudolf Serkin que (rétrospectivement) on songe, mais un Serkin dont la sévérité, le sens de l’abnégation aussi, auraient été expurgées de leurs pathos propres. Ici on souffre beaucoup, mais en serrant les dent ; on se restreint, on ne joue pas beaucoup plus fort, ni beaucoup moins fort, on n’exagère aucune suspension, aucun silence. Si bien que, dans le II, l’épisode majeur perd largement son aspect de réconfort ou de réminiscence chaleureuse dans un monde sombre et désert : il est presque le passage le plus sombre de toute la sonate, par son mélange de retenue dynamique et, là aussi, d’amalgame des voix, réduisant le contraste lyrique entre l’accompagnement en doubles croches obstinées et celui en triolets. C’est ainsi que procède Rösel en général : en réduisant les effets des contrastes, pour forcer la concentration sur ce qui est conservé (ici, l’élan mélodique). Il est frappant, par ailleurs, que les passages les plus impressionnants de tension d’interprétations aussi dissemblables que celles de Ranki la saison passée et celle de Rösel aient été souvent les mêmes, sans, bien sûr, que la tension n’y ait les mêmes ressorts. Sinon, toute de même, la tenue (et la hauteur de vue) rythmiques, même employées à des fins opposées, l’expansion céleste pour l’un, la claustration amère pour l’autre. La même opposition de surface se retrouve dans les deux grandes séquences de modulations du finale, avec pourtant la même longueur vertigineuse de phrase, la même puissance d’intégration des rythmes enchâssés des voix basse et soprano.

Refusant autant les effets de discours (auxquels, évidemment, l’oeuvre doit une part non négligeable de son prestige dans l’histoire de l’interprétation) d’un théâtre de l’angoisse ou d’une glaciation extrême dans les deux premiers mouvements, Rösel sait sans doute qu’il frustre tout auditoire d’une forme d’articulation, de lien entre expression et caractère permettant de structurer l’écoute. On comprend que, comme dans l’opus 111, son interprétation consiste à atténuer les contrastes expressifs et affectifs pour parvenir à une forme d’unité affective idéale, à un lieu où le caractère absolument singulier du texte peut rayonner. Il y a bien des manières de réaliser la figure imposée, largement dégradée en formule journalistique, du retrait de l’interprète par rapport à l’oeuvre. Il y a les variétés du musicien-conduit, médium par lequel transite, de façon médiate par conséquent, ce que le texte aurait à dire : schéma fourre-tout dans lequel peuvent se ranger autant quelques tours de force que toutes les variétés de psychologismes, y compris l’expression biographique du compositeur. Il y a les variétés de puritanisme philologique ou simplement, et soit-disant, objectif, prétendant ne rien jouer d’autre que ce qui est écrit, comme c’est écrit (le lien entre ces deux derniers termes étant incertain, pour ne pas dire suspect). Au fond, parmi les très grands pianistes, dont presque tous ceux cités au gré de cette chronique, très peu correspondent à ces clichés, parce que les saillances de leurs personnalités expressives et de leurs pianismes créent toujours la dose minimale d’idiosyncrasies, par l’instrument, donnant à l’autorité du texte un rayonnement spécial, qui ne peut pas être détaché entièrement de l’autre autorité, de la grâce si l’on veut, ou de la puissance de l’homme ou de la femme qui est sur scène. Le charisme d’interprète de Rösel est tout à fait singulier à cet égard. Son degré d’effacement est autre. Son retrait réside, sans doute depuis qu’il joue du piano, dans un bridage des effets subjectifs du texte lui-même, sans concession à la couche élémentaire de l’intensité de jeu. Comme si une flamme invisible chauffait une marmite d’ordinaire ouverte aux vents, sur laquelle on aurait posé le couvercle, mais d’où bientôt, comme se rapproche le sifflement, la chaleur et les effluves nous parviennent pourtant.

L’économie générale de ce jeu met en perspective l’idée de Musikalische Vermächtnisse annoncée sur le programme, certes sans objet dans la réalité historique des oeuvres, mais lourde de sens quant à leurs positions symboliques dans la transmission et la représentation de l’histoire – Benjamin aurait pu parler d’allégories, selon sa propre acception. Dans un double mouvement, celui valorisant l’esthétique du fragment, et pour au moins les deux premières sonates, la dimension rétrospective, non-progressiste, de nostalgie du style rattachée à l’idéal d’une convention entièrement autonome, Rösel fait entendre un certain rapport à la tradition musicale germanique dans son ensemble. Dans une de ses études critiques les plus fascinantes, « The Ruins Of Walter Benjamin »((« The Ruins of Walter Benjamin : German and English Baroque Drama, Romantic Aesthetics, and Symbolist Theory of Language » dans Romantic Poets, Critics , and Other Madmen, Harvard University Press, 2000. Nous traduisons.)), Rosen, commentant principalement L'Origine du drame baroque, transpose à la musique (en l’occurrence, à Haydn) l’enjeu de la transcendance de l’oeuvre (littéraire), comme étant le résultat de la combinaison de l’émergence d’une signification indépendante de la forme de vie dans laquelle l’oeuvre fut conçue, et de la transmission d’un aspect de ce qui a été perdue dans la forme déchue. L’enjeu dépasse la simple dénonciation de l’historicisme (ou, en musique, de la superficialité de l’authenticité sonore). Il ajoute : « Le commentaire et la critique sont pour Benjamin les noms donnés aux deux manières d’approcher la double nature de la littérature. Le commentaire se préoccupe de la signification de la vie ancienne évoquée par l’oeuvre ; la critique est la façon dont l’oeuvre se détache elle-même de cette vie. Le commentaire est philologique dans sa méthode ; la critique est philosophique. Elles sont interdépendantes : sans commentaire, la critique se complaît dans la rêverie ; sans critique, le commentaire ne donne qu’une information superficielle. » L’interprétation musicale, naturellement, ressortit aux deux registres et responsabilités, sans quoi la musique de Haydn nous est inaccessible. Plus loin, commentant la fonction de l’allégorie, il écrit : « Par la discontinuité de l’image et de la signification, elle [l’allégorie] rejette la fausse apparence de l’unité artistique, la fusion du sens et du symbole, et se présente comme fragment, comme ruine. Le Drame allemand est, lui aussi, une telle ruine. Il a subi l’érosion du temps. L’oeuvre critique du temps est un cliché bien entamé : il est vrai que le temps sépare les chefs d’oeuvres des réalisations secondaires, les grands artistes du tout venant. Mais le temps avait une fonction différente pour Benjamin : son passage ne décide pas seulement du succès de l’oeuvre, mais, mieux encore, sépare l’essentiel de l’inessentiel en son sein (…) Toute lecture critique devrait parvenir à l’instant où l’oeuvre apparaît pour l’enjeu de sa vérité philosophique : elle cesse d’exister pour elle-même, et perd alors son charme. Elle touche à la condition de l’inexpressivité. Comme ruine, le Trauerspiel est une allégorie de l’art en général. » Dans l'oeuvre musicale, une telle condition paraît a priori irréalisable, sauf à considérer que l'essentiel qu'il s'agit de séparer de l'inessentiel réside davantage dans la relation interprétative que dans la représentation historique figée qui est faite des grandes oeuvres : et au passage permet de relativiser l'illusion que, en 2020, nous vivrions encore au sein d'une culture entretenant un rapport organique avec les oeuvres qui demeurent les plus prestigieuses et les plus jouées.

Ce tour de force consistant à faire ici sentir l'enjeu de la souveraineté de la convention, à presque exactement deux siècles de distance de l'opus 111, à faire éprouver la possibilité foncièrement dérangeante que la fin de l'Arietta puisse être la fin de n'importe quelle pièce, revient à soustraire aux enjeux interprétatifs convenus (ou bourgeois, ou psychologiques), ce qui est transcendant aux conditions de vie de 1820. A savoir, que la quête d'une forme avancée de vérité, dans une forme d'expression et de langage déterminée, se heurte à un hiatus entre « l'abandon du moi » et la possible « boursouflure » de la nudité conventionnelle mentionnés par Kretzschmar : la neutralité, l'irruption de l'inexpressif dans la dernière page de l'Arietta (en cela, bien différente de la tendre jovialité finale des Diabelli, ou l'intimisme de l'ultime bagatelle) oscille entre grandeur et une banalité se rejoignant pour laisser place à une embarrassante incertitude (un peu comme telle maxime édifiante et donnant à exercer la pensée, quand attribuée à un grand écrivain ou philosophe, paraît banale et navrante, si elle est découverte dans la bouche d'un vendeur de bien-être commercial, où elle n'est plus que inspiring). Témoignage brut de ce qui signifiait les confins de la sonate classique (et d'une certaine forme raffinée de civilisation, dont il est déjà pris acte en 1820), l'opus 111 est transposée au plan symbolique, où elle met en relief la contradiction universelle entre l'intensité du sentiment individuel et l'aspiration à une beauté artistique entièrement autonome de celui-ci – l'impossibilité du programe grandiose de Kreztschmar, d'une « objectivité encline à la convention souveraine » permettant de toucher au « plan mystique et collectif ». Le stade le plus avancé de l’interprétation (comme genre particulier de la critique) consiste, ainsi, à saisir la beauté propre à la ruine, c’est-à-dire à l’effet de distance qui signale que ce n’est pas seulement l’oeuvre qui nous parvient, mais son substrat anhistorique (le symbole au-delà de la signification),et mieux encore, la sensation de sa postérité Plus tôt dans son étude, Rosen renvoit l’ésotérisme, la singularité et l’absence de concessions de la méthode et de l’écriture de Benjamin aux conditions de réalisations de sa propre postérité, dans une (double) mise en abîme d'ailleurs saisissante. Le sacrifice, selon lui, d’une carrière académique brillante, ne pouvait être que largement prémédité, et lié au décalage de sa méthode avec les manières habituelles d’approcher les grands textes et les question esthétiques. « Par la ruine sa carrière, il s’assura la permanence de son oeuvre. »

Rösel, quant à lui, a subi bien plus qu’il a choisi la ruine de sa carrière (mais pour des raisons essentiellement politiques, ce qui modifie quelque peu la perspective). Mais en préservant envers et contre tout une éthique interprétative non seulement anachronique, mais singulière au sein même de l’histoire du culte des grands pianistes (par son absence d’idiosyncrasies), il s’est assuré le prestige d’une survivance solitaire, vis-à-vis de la tradition musicale dont il est issu. Sa figure présente ses propres traits allégoriques, qui réunissent la tristesse d'un monde perdu, qui tient autant à ce qu'il a représenté d'échec politique que, dans sa chute, de mort d'idéaux – y compris esthétiques, et de sytsème culturel. Il ne semble pas hasardeux que le rapport interprétatif qu’il a construit vis-à-vis des dernières manières de Haydn, Beethoven (dont témoigne l'intégrale des sonates récemment enregistrées au Japon pour King) et Schubert soit marqué par une amertume poignante de la distance, non seulement en laissant parler ce sentiment tel qu'il est présent à l’écriture elle-même et son rapport auto-critique au style, mais en faisant entendre, dans les conditions du XXIe siècle, l’effet de distance d'avec une manière de faire de la musique qui était celle du XXe siècle (et plutôt du milieu que de la fin, et dans un pays, une Allemagne, qui n'est plus). Splendide solitaire à l'automne, comme le sage mahlérien, stoïque diseur des beautés de l'inexpressif, Rösel est l'un des seuls musiciens qu'on ait vus (avec un Gustav Leonhardt) chez qui la modestie de l'apparence a partie liée avec la grandeur, et n'est pas soupçonnable de camoufler autre chose – selon le mot attribué à Golda Meir : « Ne soyez pas si humble, vous n'êtes pas si grand. »

Bien entendu, la Salle Gaveau n’était même pas à moitié pleine, malgré la débauche d’efforts consentie par Yves Riesel pour la remplir (notamment avec la publication d'un bel entretien), malgré le passage de Peter Rösel à la matinale de France Musique (sans doute concédée à la faveur de la célébration, subtile et pleine de tact, de la chute du Mur), malgré les appels répétés depuis six mois de quelques uns à ne surtout pas rater cette soirée, n’était-ce que pour ce qu’elle représentait, hors présomption de réussite musicale : l’unique chance en quarante ans d’entendre en récital la splendide exception d’un pays devenu presque entièrement étranger à sa propre musique, pour ce qui est de son instrument roi. Au fond, tout cela, qu’il s’agisse de l’état du piano germanique, de l’échec public de ce récital, ou de l’annulation, faute de réservations, du suivant de la série Monsieur Croche, qui était tout de même celui de Sudbin, est trop désolant, déprimant, pour qu’on en parle : et en parler conduit manifestement à dire beaucoup de bêtises, comme par exemple que pour faire entendre des pianistes rares à Gaveau, il faudrait jouer moins de symphonies de Beethoven à la Philharmonie – c’est si évident. Heureusement, il y avait, dans l’événement concret, matière à entendre et à penser, très loin au-dessus de la triste médiocrité des choses. En particulier, ce fait étrange : que de grands moyens interprétatifs confrontés à de grands textes, sans presque aucun filtre entre eux, persistent à exprimer une tradition alors que celle-ci n’est plus – à en faire éprouver la beauté distante, mais charnelle.