Mattias Andersson est chef et directeur artistique de Dramaten depuis 2020. Venu de Göteborg, il a autant travaillé pour les grandes maisons de Suède que dans les théâtres pour enfants et jeunes (Backa à Göteborg et Unga Klara à Stockholm, notamment). Il a mis en scène les classiques du théâtre mais aussi des adaptations littéraires comme Crime et Châtiments en 2007, L’Idiot en 2015 ou des relectures scéniques de films (Persona Déformée et The Misfits en 2016, La Honte en 2025). Il a également travaillé avec des matériaux moins usuels sur les scènes, comme des scénarii bien sûr, mais aussi des interviews, des documents de recherche et des apports autobiographiques (The Mental States of Minds of Gothenburg en 2006 ou The Mental States of Sweden à Dramaten en 2015).

C’est sans doute comme théâtreux en recherche de formes variées et en mode (supposément) mineur qu’il investit la petite scène d’Elverket, en périphérie de Dramaten donc, pour un Hamlet retravaillé et annoncé comme « La Mort du Théâtre ». Il me semble significatif d’aller s’attaquer au théâtre et à « la pièce des pièces » (comme Don Giovanni est « l’opéra des opéras ») dans un lieu annexe pour une petite jauge, proche du public, loin des ors du théâtre art nouveau de Dramaten, dans Elverket, une ancienne usine de production d’énergie électrique à l’avenir incertain pour raisons budgétaires (la fameuse raison) après trente ans d’usage.

Point de détail qui compte : les dates sont toutes complètes. La mort du théâtre passionne. À moins que ce ne soit Hamlet…

Au-delà du détail, la date de création de cette nouvelle scène (1994) indique un temps (jeunesse des « boomers », en fait génération d’après les baby-boomers mais dans une époque de confusion…) d’apogée de la création, où le monde de la culture croissait encore et se réappropriait des lieux emblématiques de la culture industrielle pour les sauver. Nous vivons l’inverse, une mise à sac et une curée, et c’est aussi ce que Mattias Andersson montre avec cette production, dans ce lieu-là.

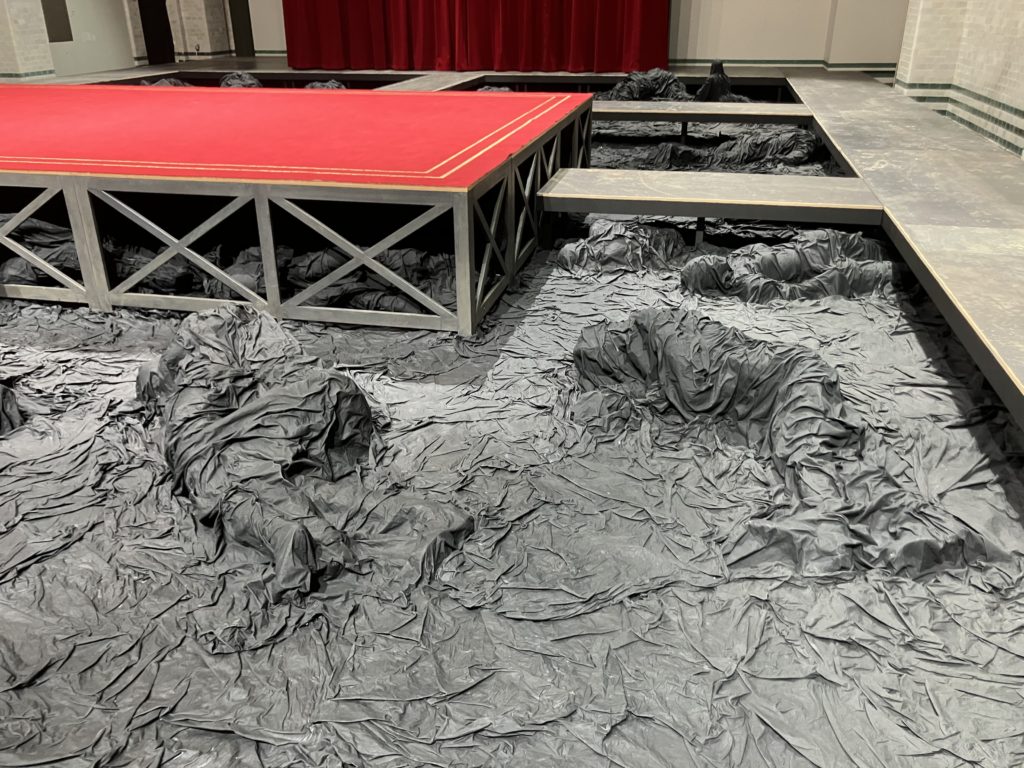

On entre dans la salle pour découvrir un espace assez intéressant. Au fond de la scène, un rideau rouge de théâtre comme mis à distance. La scène est lointaine et d’ailleurs quand elle s’ouvrira, on s’apercevra qu’elle est sans profondeur. Au centre du jeu, une petite scène en forme de quadrilatère recouverte d’un tapis rouge. On pense à un écran, la mise en scène du Moi/Je d’aujourd’hui. D’ailleurs, plusieurs coursives, à angles droits, dessinent comme une arborescence simplifiée qui toutes mènent à cette espace où se déroulera la représentation. Le Moi/je de l’espace (réseau) social toujours mis en scène face à un théâtre de la vérité, la vraie, espace toujours plus réduit voire annihilé (cf. la fin).

Sur le sol, autour des coursives, des silhouettes recouvertes de linceuls qui évoquent les corps moulés – des empreintes de corps vivants – figés dans leur derniers instants à Pompéi, recroquevillés sur eux-mêmes ou leurs proches, par les nuées de cendres. Résultats d’un cloud informationnel des plus brûlants ?

Il y a donc quelque chose de cramé au royaume… de Danemark, qui ne sera jamais nommé contrairement à l’ennemi du royaume, Fortinbras, épouvantail sans cesse brandi (comme Poutine, Trump, Xi Jinping… Fortinbras de l’époque, d’autres viendront…). Corps calcinés, réduits en cendre, pris dans l’instant de la catastrophe. Une catastrophe attendue qui s’est déjà produite. Et se reproduira. Avec une jeunesse au bord du gouffre : Hamlet/Ophélie, vêtements gris sans forme, de chaque côté du la scène-écran, regardant hors cadre vers le sol. Narcisses sans ondes…

Au loin, derrière le rideau qui s’ouvre, les « personnages » : Horatio, Polonius, Claudius, Gertrude, Laertes apparaissent, comme sortis d’une boîte. Altérité de pacotille. On en est là…

Un lustre de plastique descend au-dessus de la scène centrale que le roi investit (c’est la prise de pouvoir) pendant que résonne la musique néobaroque contemporaine de Michael Nyman tiré du film de Peter Greenaway, The Draughtmans Contract (1982). Faire du neuf avec du vieux. Relire. Transposer. Tout est déjà dit.

Le royaume de Danemark, c’est donc le nôtre ou plutôt celui de l’éternel boomer, abonné des scènes (il était déjà, dans un autre avatar, le Roi Lear de Dramaten en 2024)… éternel ado jouisseur en baggy et sweat-shirt oversize, hip hop un jour, hip hop toujours. La couronne, bandeau doré miteux, branlante sur la tête. Jouisseur « quoiqu’il en coûte » comme on dit par chez nous[1]. Et dont les crimes ne seront jamais ouvertement révélés mais sentis (d’ailleurs, pas besoin de dire le crime : on connait la pièce…) comme un lourd poids, plutôt menaçant qu’encombrant (sauf dans le monologue de Claudius).

Ce qui menace, c’est la guerre qui vient et le patriarcat. Laertes astique ses rangers pendant que Polonius, très autoritaire, interdit l’amour d’Ophélie pour Hamlet. Frère et père s’abattent sur la pauvre Ophélie, en robe longue informe, pour lui proscrire l’amour. Rien de plus n’est dit ni montré et pourtant on comprend ce qui est visé…

Les menaces planent mais on s’amuse… côté boomer. Sur la scène du fond, c’est la fête : Fight the power de Public Enemy (rap), Anarchy in the Uk des Sex Pistols (punk) , Get up stand up de Bob Marley (reggae) : une playlist standard de l’époque, mosaïque de styles et de contreculture, démonétisée elle aussi, pendant que nos rois de pacotille et Polonius ondulent mollement ou pogotent, chemises et cravates débraillées… comme il se doit. Polonius est raillé par le roi avec un seau à champagne sur la tête. Après l’autoritarisme casanier, c’est une lente descente vers l’humiliation que le metteur en scène s’applique à faire subir à ce serviteur du pouvoir sans conscience et destiné à n’être qu’utilisé, jusqu’à ce qu’il saute comme un fusible. L’utilitarisme kleenex du capitalisme.

La reine, gourdasse en diable, bonne mère de famille sans saveur ni odeur, surtout sans opinion (oserait-on dire la tradwife à l’américaine nouvellement remise au goût du jour ?), ici dans son costume désuet de reine de dessin animé Walt Disney, mais à qui Mattias Andersson offre une trajectoire inverse à Polonius. Elle gagne notre compassion. Sans plus. Triste sort en vérité.

Hamlet (Gustav Lind), Ophélie (Gizem Erdogan), Polonius (Thomas Hanzon), Claudius (Shanti Roney), Horatio (Mustafa al Mashhadani), Gertrud (Anna Björk)

Mattias Andersson taille et réécrit mais suit les trames de Shakespeare, déplace certaines répliques ou les fait dire par plusieurs personnages (le monologue d’Hamlet, pour le gonfler à l’emphase, le réduire à un mantra mais aussi en quelque sorte démonétiser les vers les plus connus de tout le répertoire scénique).

Il élague la scène fantomatique initiale qui inclut des témoins et donc fait pencher le sens vers la folie d’Hamlet. Ce jeune homme frêle, resté tel dans l’imagerie populaire (quand Goethe, dans Wihelm Meister, accrédite plutôt la thèse d’un Hamlet rondouillard), est ici dérangé : il porte deux ceintures (comme Edouard Baer, certes avec plus de fantaisie, portait la double moustache dans Nulle Part Ailleurs)…

Il entend des voix et perd peu à peu le contact avec la réalité. Trop de douleur due à un père absent, une relation compliquée avec Ophélia, que certains diraient toxique. Hamlet en somme est un jeune homme moderne, « occidental », gâté pourri par un regard un peu trop narcissique. On sent toujours en filigrane un effet annexe, d’écrans, sans doute, au sens large, mais ce n’est jamais dit clairement, hormis dans la scénographie.

D’ailleurs, Hamlet n’a plus d’ami puisqu’Horatio prend les traits de caractère des personnages d’ambitieux et de traitres que sont Rosenkranz et Guildenstern : il ne peut y avoir d’amitié dans les cercle du pouvoir, nous dit le metteur en scène (en évacuant/recousant les personnages). On ne peut être l’ami du roi, ni du prince qui sont dans cette production on ne peut plus doubles et Mattias Andersson joue sur cette donnée.

Traitrise donc et violence rentrée mais qui ne demande qu’à sortir. Hamlet et Ophélie, tour à tour et seuls, donnent des coups sur les murs à l’aide de tuyaux en plastique après des scènes « familiales ». C’est violent et bruyant mais… inefficace. C’est une violence visuelle et auditive choc mais qui ne produit rien. Comme un tweet ou un post…

Plus violent dans les faits : le départ de Laertes en soldat bien équipé, treillis/M16 (arme états-unienne, obligatoire au sein de l’OTAN) avec un père mal remis de la noce-fête de départ, fier d’envoyer son fils défendre la patrie, l’honneur, la famille etc. mais ici, la scène résonne comme l’envoi une bête à l’abattoir pour continuer le festin (toute référence à des évènements politiques récents n’est que purement fortuite..). Car quel honneur derrière une mitraillette ? Et Polonius passe de la fierté aux larmes, à l’angoisse… à la descente d’alcool triste. Reste que le programme générationnel fonctionne : aux pères, les « dividendes de la paix », aux fils, la guerre en héritage…

Le pouvoir est partout présent, toujours dans la hiérarchie. Une armée de domestiques (en anglais « servants ») installe un bureau pour le roi : design métal, cuir, angle droit avec un drôle d’effet de décalage plein d’humour : les personnages s’adressent aux domestiques en anglais. Langage de la servilité inversée, en tout cas d’une altérité franche. Et aussi d’un embarras des personnages mal à l’aise avec cette langue pour donner des ordres (l’anglais de l’OTAN ?).

Le Macintosh permet au roi de suivre les combats à distance, à moins qu’il ne cherche une excuse pour se débarrasser de Gertrude (à moins qu’il ne regarde… autre chose de plus passionnant). En tout cas, le roi s’amuse… comme il se doit au golf, dans son salon, trichant, comme d’autres puissants d’outre atlantique. Il s’agit d’admirer le roi dans tout ce qu’il fait, pour l’entretenir des affaires du royaume : la guerre, la folie d’Hamlet… qui l’a enfilée comme les bottes en caoutchouc sur ses bras avec lesquelles ils marche à quatre pattes (il marche sinon sur la tête, du moins la tête vers le sol comme un lion en cage…). Encore une fois et dans un autre champ, la référence est claire mais pas claironnée.

Hiérarchie toujours, Hamlet met lui aussi en scène la reprise en main de ses droits par l’idée d’une pièce. Il investit le bureau de son oncle pour claironner ses ordres à Horatio, tout aussi violemment et autoritairement, nonchalamment également mais énergiquement affalé dans le canapé. Hamlet est le double putatif de Claudius, un roi en devenir et on comprend que le traître Horatio n’a pas d’autre choix en somme que d’être le factotum du plus puissant, se vendant au maître du jour. Adieu à l’amitié.

On entre alors dans le point de bascule, le monologue d’Hamlet, repris peu à peu par tous les membres de la troupe, y compris la souffleuse, il me semble. Comme une démultiplication, non plus questionnement métaphysique mais appel au néant. Conclusif sur une réunion des deux amants sur la scène centrale, avant une extinction (implosion ?) de lumière. C’est la fin. Du moins la pause.

Deuxième partie

Ultime humiliation d’Horatio et signe d’autoritarisme d’Hamlet : il fait lire un texte abscons, court et vide, à Horatio en guise de pièce. On arrive dans le dur du discours de Mattias Andersson qui peu à peu prend le large, s’éloignant de Shakespeare par légères touches, pour attaquer dans le vif avec la scène de théâtre censée être le moment de vérité, le moment où le meurtre du père d’Hamlet par Claudius est « révélé » par le truchement de la scène et de la réaction du public.

Pour l’heure, on a basculé dans autre chose qui n’est plus tout à fait de la représentation et qui est en fait la mort de la représentation. Hamlet houspille Horatio qui n’arrive pas assez vite car il était, dit-il, déconcentré par une spectatrice qu’il interpelle et drague un peu : explosion du 4e mur avant de s’attaquer au théâtre. De théâtre, il n’y en a plus, car chacun joue un rôle (d’où l’absence de la troupe de comédiens) et les vérités ne peuvent se dire, car trop douloureuses.

Mattias Andersson installe son Horatio embarrassé sur la micro scène derrière le rideau, avec les personnages comme tout public. La représentation, inexistante, impossible, n’aura pas lieu : le rideau est tiré et on entendra tout juste le texte : « rien », « silence », des mots sans sens. C’est le sens des tirades d’Hamlet qui préparaient sa pièce de théâtre en digressant sur les mots, les corps présents, montrés, finalement sans finalité. L’acteur qui « s’agite et se pavane » suivant la formule consacrée. On n’y comprend rien d’ailleurs à ce « théâtre » et c’est le sens de ce public laissé en pâture devant les mots vides d’Hamlet lus sans vie par Horatio.

On n’y comprend rien mais on félicite (la mère), on encense avec des onomatopées agrémentées de gestes tout aussi abscons (Polonius), raillées par Claudius. On pense à Sarkozy déclarant à propos de l’affaire libyenne, autre pièce de théâtre : « on n’y comprend rien » ou à Chirac, à propos d’une autre affaire[2] : « ça fait pschitt ». La comédie du pouvoir, éternelle….

L’important n’est pas la représentation ni son sens mais le cocktail (toujours la satisfaction du corps) qui vient après et dont nous avons vu la préparation : le ballet des domestiques dressant la table devant nous avec le rideau tiré sur la représentation en fond. La pièce a été courte, heureusement, et on peut s’en remettre avec une collation longue.

Je ne peux m’empêcher de repenser à une pause pendant The Cave de Steve Reich (d’ailleurs prochainement à Folkoperan), au Volcan du Havre (architecture splendide de Niemeyer), pendant laquelle je m´étais retrouvé par hasard à côté d’Antoine Rufenacht, tout puissant maire de la ville (premier port de France), son épouse et ses amis qui soufflaient d’ennui et envisageaient, dixerunt, de « se casser » au plus vite mais qui en furent empêchés par le directeur du théâtre, venu cueillir leur avis au débotté. Mines déconfites…

On n’attendait pas Mattias Andersson sur le monologue de Claudius, qu’on aurait imaginé escamoté. Mais il s’agit finalement de lui donner un peu de volume ou de l’éclairer autrement : il est aussi habité de remords. À moins que ce ne soit qu’un rôle de plus pour ce Claudius central et habité (dépassé ?) par la performance de Shanti Roney. Une piste nous ferait pencher pour cette dernière option : Claudius est le personnage qui se change le plus, arbore toujours davantage de tenues, ce qui reflète ses caprices et son pouvoir mais aussi son côté protéiforme.

Autre scène inattendue et en miroir : le duo Hamlet/Gertrude dans laquelle celle-ci quitte son rôle de mère décérébrée pour prendre une profondeur inattendue, avec de belles nuances dans le jeu, où elle révèle à son fils que son père n’était pas toujours l’homme qu’il croyait. Ce qui, effet inverse, finit de plonger Hamlet dans l’irréparable. Toujours la vérité sous la forme d’autres éclairages : l’inacceptable en somme.

D’autres moments cruels ont précédé ces moments intenses de pathétique. Claudius raillant et planquant Polonius derrière les rideaux jusqu’à lui imposer de se cacher derrière un paravent placé au milieu de la scène. Un milieu évidemment introuvable mais permettant de montrer la toute-puissance du vouloir et du pouvoir de Claudius. Jusqu’à demander à Polonius de baisser son pantalon « visible » derrière le paravent. Humiliation qui va jusqu’à la moquerie noire lorsque le courtisan s’exécute enfin après avoir argumenté et tergiversé : évidemment ce n’était pas visible. C’était une blague… On pense à l’expérience de Milgram… ou au trio dramatico-comique du Bureau Ovale Zelensky/Trump/Vance.

Pendant que les vieux ours profitent, il ne reste à cette jeunesse sacrifiée qu’à en finir. Et c’est la dernière pente, tangente à Shakespeare, que prend Mattias Andersson. Un flingue traîne et tente, un temps, au suicide Hamlet mais celui-ci vide finalement son chargeur sur le paravent, au sens propre comme au figuré. Il aurait pu se faire directement son oncle pendant sa prière mais d’impulsion en impulsion, Hamlet, le fou, l’irrésolu, s’est défilé. C’est l’impossible prise avec le réel. Quel qu’il soit. On vise à côté, on tue sans le vouloir.

C’est Ophélie qui est l’autre victime collatérale dans cette impossibilité de la rencontre dans le réel. On se souvient des deux « amoureux », chacun de son côté du quadrilatère-scène-écran. D’où la folie d’Ophélie chantonnant, perdue, et qui vient taper à la porte qui donne sur la sortie du théâtre, le vrai. En demandant à ce qu’on la laisse sortir, de cette atmosphère morbide, pleine de mots angoissants. De toute cette vérité que le théâtre montre et que le public, voire la société, ne veut plus entendre lorsqu’elle veut vivre dans un monde gai, rose, bienveillant… La mort du théâtre…

On imagine, dans un retour réflexif, que la réaction d’Ophélie est celle d’une partie du public. Celle qui soupire, regarde l’heure sur son téléphone, voire sort (c’est arrivé cet après-midi-là encombrant même une sortie de Claudius son sur son passage). Comme quoi le théâtre, c’est le réel. Jusque dans l’ennui. La solitude avec soi-même.

Et le réel, c’est faire disparaître cet encombrant Hamlet, le personnage, la pièce et le théâtre qui va avec. D’où le conciliabule entre Claudius et Laertes, machine de guerre de retour du front, totalement déshumanisé, et gonflé à l’honneur, soit l’instrument parfait.

Au passage, on notera que la scène centrale a été progressivement dépecée, planche après planche, pour faire apparaître une fosse qui se transforme progressivement en gouffre, image du néant dans lequel tout le monde (tous ? non : on le verra) doit tomber.

De l’autre côté, la scène de théâtre à rideau a été le théâtre de la noyade d’Ophélie : son suicide avec fusil mitrailleur. Elle est évacuée comme un élément du décor, sans ménagement comme un paquet de linge sale, par les domestiques.

Le fossoyeur arrive et c’est un employé en tenue jaune qui vient installer les derniers éléments du décor : des bâches de plastique, cet omniprésent plastique, pétrole, énergie fossile issue de la décomposition des antiques êtres vivants des siècles précédents (on retrouve l’image des corps de Pompéi), qui vient recouvrir la scène et même recouvrir comme un rideau ceux, rouges, de l’antique ersatz de théâtre en fond de scène. Tout doit disparaître. C’est aussi, ironiquement, un ciel bleu azur… 😉 Smiley de rigueur.

Hamlet et Laertes se rencontrent devant la fosse dans laquelle auparavant Ophélie avait mimé la scène de rupture avec Hamlet à l’aide de deux cranes (soit la scène du crane du bouffon Yorick, transposée). Hamlet, en pleurs, explique et demande pardon à Laertes qui furieux le pousse dans la fosse et le frappe, très longuement, à grands coups de pelle. L’antithèse des coups inopérants de tuyaux sur le mur et une violence assez insupportable à regarder (cf. la scène de la folie d’Ophélie… Nous avons été prévenus… et servis).

Enfin a contrario d’une réconciliation Laertes/Hamlet in extremis, de l’empoisonnement de Gertrude (la deuxième chance du piège de Claudius) et Fortinbras chargé par Hamlet de reprendre en main le royaume, ne restent ici qu’Horatio, plus taciturne que jamais, en route vers les coulisses du pouvoir mais son avenir est sans doute celui de Polonius, Gertrude, déniaisée et désabusée, détruite donc, les mains sur les yeux, en ligne avec Claudius, qui s’avance pour reprendre pied sur la scène et affirmer, comme il invitait à la fête de ses noces au début du spectacle, que c’en est bien fini des mots mauvais, des mots qui font mal. Bref une nouvelle ère dans un monde des « faits alternatifs ».

C’est bel et bien la fin du théâtre et de sa vérité. Des employés du bâtiment envahissent l’espace scénique pour prendre des mesures et passer à autre chose. Noir total. Et ce n’est pas une métaphore car l’avenir d’Elverket est en suspens et on ne sait pas encore ce que deviendra le lieu après la dernière de cet Hamlet en décembre.

Bref, un monde de jeunesse sacrifiée, Hamlet et Ophélia en amants solitaires sans avenir et Laertes en masculiniste nationaliste violent et idiot utile, où seuls les Claudius survivent et prospèrent, les Polonius remplacés par les Horatio (plutôt Guildenstern/Rosenkrantz ) et les femmes, reines de leur intérieur, inopérantes en tout cas. Tout comme ce fatras appelé théâtre, trop dur, trop long (4 épisodes Netflix), trop horrible, trop vieux.

Mattias Andersson joue d’ailleurs sur ce mode-là, celui de la mort du théâtre avec ce texte sans cesse déplacé, tordu, découpé, comme le monologue dit plusieurs fois, une dernière par le fossoyeur mais aussi dans sa forme même, dénaturée et lorgnant vers le cinéma. C’est amusant de constater comme ceux qui attaquaient, il fut un temps, le cinéma, affirmaient que ce n’était pas une forme d’art pur mais du théâtre filmé, usent de plus en plus de la musique de fond et des possibilités du micro et de l’oreillette. D’où des ruptures aussi dans la dimension physique du théâtre, avec ce son mono qui diffuse de manière égale les voix, y compris lorsque les acteurs tournent le dos ou sont derrière, voire sous le public.

Il y a une vraie efficacité mais aussi une étrangeté qui transforme le théâtre profondément. C’est sans doute, au passage, une des thématiques du film de Joachim Trier, Sentimental Values, qui oppose et tente une réconciliation du théâtre et du cinéma (en fait les enterre… avec le même final de destruction/réhabilitation de la maison « cinéma », voire la maison "Norvège", en maison témoin, sans âme et sans histoire, pour agents immobiliers).

Reste que cet Hamlet est une expérience scénique forte, très politique et guère optimiste, qui se déploie pour dévier franchement sur la fin, loin de Shakespeare et plus proche de nous. Il nous montre le gouffre qui nous attend. Sur scène et dans la vie.

Les acteurs

Tous les personnages vrillent et prennent une épaisseur là où les personnages de Shakespeare montrent plusieurs facettes.

Ainsi Horatio (Mustafa al Mashhadani) dans son veston croisé et son profil non scandinave d’origine, montre le besoin, avec un jeu très monolithique en apparence, très contenu, de se conformer aux besoins de ses maîtres. Mais il fait preuve d’une sacrée folie (gestes étranges, variations dans la diction) lorsqu’il montre son attrait pour le public et qu’il accepte de jouer le rôle qu’on veut lui confier. Beaucoup de finesse.

La trajectoire de Gizem Erdogan en Ophelia est assez similaire. C’est son premier rôle à Dramaten et elle est connue pour sa participation à la série Kalifat. Elle a un jeu assez lunaire, très froid dans la première partie, mais vrille totalement dans la folie avec une présence très habitée, tant en amoureuse rejetée qu’en folle tranquille, qui la fait presque ressembler à la Gertrude du début.

Le fluet Gustav Lindh en Hamlet, se révèle manipulateur d’Horatio, complètement frappé, parlant tout seul, au bord de la crise de nerf, le corps totalement tendu (il est torse nu, très sec, une bonne partie de la seconde moitié du spectacle), rageur, pleurant, violent et pathétique.

Ainsi, l’Ophélie de Gizem Erdogan et l’Hamlet de Gustav Lindh sont des talents qui se révèlent au fur et à mesure de la représentation comme des origamis, passant de lumières pâlottes au feu d’artifice scénique. Une jeunesse implosive.

Le Laertes de Nemanja Stojanovic est intéressant aussi, un corps programmé, un Terminator, bloc de muscles et de certitudes amené à être l’instrument de la destruction, alors que chez Shakespeare il est finalement le pardon. Triste époque dont ce Laertes est le symptôme et le poison.

Belle performance pour la Gertrud d’Anna Björk. Là aussi, on imaginait un dessin un peu froid, un regard cruel sur le personnage volontairement mis hors-jeu par cette production mais le monologue lui donne une épaisseur de femme et de mère tout à fait étonnante, inattendue à ce stade de la pièce dans un de ces revirements dont Mattias Andersson a le secret.

Le Polonius de Thomas Hanzon est un magnifique personnage, terrible pater familias mais drôlissime de veulerie. Il se glisse dans le personnage de bouffon pour finalement éponger tout le comique (qui reste) de Shakespeare concentré dans ce personnage de courtisans de cabinet qui finissent toujours mal (les repris de justice Guéant, Hortefeux…).

Il y a beaucoup de tendresse et un certain détachement dans le personnage du fossoyeur avec Sten Johan Hedman, plus de quatre-vingt rôles au compteur. Et une dernière possibilité de dire le monologue d’Hamlet sur scène. Beau cadeau.

Reste enfin le solaire Claudius de Shanti Roney, immense de nonchalance, de bouffonnerie crasse, de volonté sourde aussi. Cette (fausse ?) imbécillité tonitruante qui fait curieusement son chemin et qui élimine tout. Boomer bien sûr, Trump sans doute, mais bien plus que ça. C’est un chef d’œuvre d’intonations malignes, de postures d’adolescent attardé, de regards torves. C’est le soleil noir qui irradie et brûle tout. Après lui le déluge. Dont acte.

Remballé, c’est pesé. Il n’y a plus qu’à quitter la salle déjà à moitié éteinte et à acheter au passage le t‑shirt au stand de merch « Hamlet : Death of Theater ». Et de rêver, peut-être, au devenir de cette salle : salle de sport, restaurant, boîte de nuit, au mieux scène de stand-up… Le bonheur, enfin.

[1] l’auteur, le romancier Bruno Lemaire.

[2] financement de voyages privés.