Prémisses

Voilà une production âgée de 16 ans, créée à Varsovie en 2009 dans le tout nouveau Nowy Teatr, par la troupe de comédiens fédérée autour de Krzysztof Warlikowski. Comme nous le rappelions dans notre analyse de l’Hamlet vu par Frank Castorf à Hambourg, il s’agit là aussi d’une Thiase, dans le sens grec du film de Theo Angelopoulos, Ο Θίασος (O Thiasos). J’ai d’ailleurs rappelé ce fil invisible qui unissait ce merveilleux film à l’univers de Warlikowski à propos de l’analyse de son avant-dernière production théâtrale (en 2021), L’Odyssée, une histoire pour Hollywood à qui j’avais volontairement donné le titre « Le voyage des comédiens » repris du titre français du film d’Angelopoulos.

L’aventure de Krzysztof Warlikowski est aussi une histoire de troupe, ce que les lecteurs de ce site plus habitués à l’opéra ne percevront peut-être pas : ils ne perçoivent peut-être pas que depuis des années, à Varsovie, des comédiens parmi les meilleurs de ce pays qui a tant donné au théâtre contemporain contribuent à faire vivre cette aventure. Ils ne perçoivent peut-être pas non plus que ce qu’ils connaissent de Warlikowski metteur en scène d’opéra provient au plus profond de son travail théâtral, de son espace culturel et contextuel, ils ne perçoivent pas toujours les textes qui sont aux racines de sa réflexion.

Enfin, peuvent-ils percevoir combien (A)pollonia, une production venue en France (en 2009) et en Suisse en 2010 (Comédie de Genève) et ailleurs, est fondatrice à plusieurs titres du travail que le metteur en scène polonais a mené depuis et au théâtre et à l’opéra ?

Ce qui frappe et qui émeut, c’est qu’en seize ans, la troupe a changé, évolué ; en seize ans, la vie et ses accidents sont passés par là, dans ces seize ans des comédiens qui étaient les piliers de ce thiase ont disparu, certains très récemment, et puis d’autres sont apparus, réclamant une redistribution partielle des rôles.

Car le théâtre de Warlikowski n’est pas un théâtre de saison, explosant puis disparaissant dans le souvenir : il est répertoire, il nécessite d’être de temps à autre ravivé, revu, comme ces livres qu’on sort de la bibliothèque pour les lire ou les relire. C’est pourquoi la programmation du Nowy Teatr est émaillée de reprises de ses spectacles : c’est une nécessité pour le public, pour son renouvellement, mais aussi pour la troupe, pour rester toujours dans un bouillonnement qui mélange ici, maintenant et ici, hier.

C’est pourquoi (A)pollonia apparaît toujours urgent, à voir, revoir et méditer. Même si les noms ne vous disent rien, il faut saluer les mémoires des disparus, qui ont fait la troupe, les maîtres du thiase, comme Ewa Darlowska, bouleversante « Dibbuk » de « L’Odyssée », ou l’une des Elizabeth Costello de sa dernière production théâtrale (2023–2024), Stanislaw Brudny, le vieil Ulysse de l’Odyssée disparu en janvier 2025 à 95 ans et qui jouait encore l’année précédente, ou bien sûr Zygmunt Malanowicz, l’un des phares du théâtre polonais disparu en 2021 peu avant la première de L’Odyssée qui avait rejoint la troupe en 2008, à la fondation du Nowy Teatr.

Les acteurs passent et le thiase reste, la troupe reste et c’est cette année le mythe vivant qu’est l’incroyable Maja Komorowska, actrice fétiche de Krzysztof Zanussi et Andrzej Wajda qui reprend le rôle créé par Ewa Darlowska.

Car la troupe vit, respire, et évolue, mais la force de cette troupe de comédiens exceptionnels, c’est de livrer un spectacle toujours neuf qui n’a rien perdu de sa fascination, de sa jeunesse éternelle, de sa manière bouleversante de se dédier à sa mission. Tout spectateur du Nowy Teatr, même complètement étranger à la langue polonaise respire cet air-là, l’air jamais poussiéreux et toujours revigorant du théâtre, et comprend immédiatement ce qui est en jeu bien au-delà de la soirée et du moment.

Ce qui est en jeu, c’est évidemment le rôle du théâtre dans la cité et la joie profonde du partage qu’il procure, mais aussi la fonction du théâtre pour notre humanité au bord du gouffre. (A)pollonia est ainsi indissociable de ce lieu, mais aussi de thématiques encore incroyablement (et hélas) actuelles, c’est une production racine, ou plutôt une production rhizome, qui porte les racines, les réseaux, les feuilles, les bourgeons et la promesse d’aubes meilleures.

Voilà donc une production âgée de seize ans sans une ride, tant elle nous parle encore et peut-être plus aujourd’hui qu’hier. On peut même affirmer sans crainte que ce qu’elle remuait alors prend aujourd’hui une valence encore plus urgente, plus tragique dans un monde qui semble glisser vers l’impensable.

Il ne s’agit pas de penser politique, mais de penser simplement humanité, un vocable polymorphe ou polysémique dans la mesure où le mot « humanité » désigne l’ensemble du genre humain dans sa diversité et donc sa richesse, mais aussi, dans une perspective « humaniste », la qualité d’un individu qui considère l’autre avec bienveillance. Or, l’humanité dans son ensemble est de plus en plus pensée en silos, sans plus d’universalité, mais au contraire une espèce fractionnée en petits îlots juxtaposés, frileusement réunis autour de leur soi-disant « identité », niant ce concept magnifique inventé par Edgar Morin, celui de « Terre-Patrie » …

Quant à la qualité morale qui caractérise l’humanité, le regard bienveillant sur l’autre, on assiste de plus en plus à une « ennemisation » de qui ne pense pas comme soi, de qui n’est pas comme soi, et les deux sens d’humanité dans leur fractionnement se rejoignent dans un constat d’inhumanité qui gagne du terrain, au grand jour et sans pudeur, flottant sur un océan de bêtise crasse servie à coups de manipulations.

(A)pollonia remue tout cela, d’abord à partir de l’histoire tragique de la Pologne. Le spectacle s’appuie sur une histoire racontée par Hanna Krall, journaliste, romancière, scénariste de Krzysztof Kieslowski, et qui a construit une œuvre majeure sur la mémoire juive en Pologne, douleur non encore refermée d’un pays qui a vu assassinés dans les camps 90% des juifs polonais et a donc perdu 10% de sa population entre 1939 et 1945, c’est-à-dire, au-delà des vies humaines, une culture, des traditions, un art, des textes, une âme.

Et ce dans des conditions pas toujours honorables, les juifs étant le caillou dans la chaussure, ce petit caillou caché et qui fait mal, alors que les juifs étaient accourus en Pologne parce qu’elle était l’un des pays les plus accueillants pour eux jusqu’à la fin du XVIe, dans un environnement hostile.

Au bout du parcours historique, de cette communauté juive importante, quasiment tous périssent dans les camps d’extermination dont les plus sinistres sont en Pologne, Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Maidanek, Treblinka. La question juive y est une blessure encore ouverte. Le texte d’Hanna Krall s’intitule d’ailleurs « Apolonia », dans lequel on reconnaît d’abord « Polonia », la Pologne, le prénom Apolonia, donné aux filles en signe de résistance, et la mémoire d’Apolonia Machczyńska-Świątek qui a abrité chez elle 11 réfugiés juifs du ghetto de Kock qu’elle a transférés à Varsovie. Elle a abrité des juifs, puis, dénoncée, elle a trouvé refuge là où son père habitait, à Plebanek. Tous les juifs qui étaient réfugiés ont été fusillés par les allemands, qui ont proposé au père de prendre la faute sur lui. Mais le père ne s’est pas sacrifié pour sa fille, qui a été fusillée. Depuis 1997, lui a été conféré le titre de « Juste parmi les nations »

(A)pollonia

Le titre (A)pollonia, est ainsi un jeu à clefs multiples : référence au titre d’Hanna Krall (mais Apolonia avec un seul « L », au prénom dont nous avons dit la fonction mais aussi à la Pologne avec un « A » privatif, qui souligne la question polonaise. Les deux « LL » de Apollonia, qui sont réapparus dans le texte de théâtre écrit par Warlikowski construisent évidemment des strates différentes, par l’intervention d‘Apollon dans la pièce, qui pourrait signifier « variations sur Apollon » ou plus poétique, « variations apolliniennes », et donc aussi par l’antiquité et par ses mythes, notamment les Atrides et Alceste, visant à tisser aux mythes antiques nos aventures modernes, et évidemment à montrer que derrière tous les grands mythes, il y a notre présent.

Mais il ne faudrait pas faire l’erreur de croire que la pièce de Warlikowski est un regard chirurgical sur la Pologne et son passé… Par la présence des mythes antiques qui appartiennent à tous, par la présence de la Shoah qui appartient à l’universel, chaque spectateur est concerné dans sa chair, parce qu’il est simplement question d’humanité.

Enfin, à ceux qui auraient perdu la mémoire ou qui écouteraient le doux chant de l’oubli, seriné par les extrêmes, par ceux qui ont remplacé les juifs par d’autres, en appliquant les mêmes mécaniques de haine et de rejet, en demandant désormais une sorte de droit à l’oubli comme l’AfD allemande, voire le Fides hongrois et quelques autres indignes dont quelques français vomitifs, où à ceux qui avec légèreté plaideraient pour le classement de la Shoah non dans les blessures encore ouvertes et purulentes de l’humain d’aujourd’hui, mais dans les rayons des livres d’histoire avec la sage distance de l’étude, ce spectacle dit la déchirure du présent ouverte par notre passé. En ce sens je vois (A)pollonia comme une prosopopée toujours écrasante de notre passé commun.

Ces questions, Warlikowski ne cesse de les remuer dans son théâtre, qui est toujours théâtre de mémoire, mémoire historique et mémoire culturelle, mais aussi mémoire de la chair au sens où il ne cesse de fouiller nos plaies. Et de ce théâtre fascinant et souvent bouleversant (A)pollonia est la racine.

Il nous incombe donc de « déconstruire » cette production, dont chaque élément explique le théâtre de Warlikowski, mais également ses choix à l’opéra, mais surtout ce que doit être notre regard sur le monde. Si l’opéra en effet est un corset plus strict que le théâtre, il n’empêche pas les mémoires de l’humain de partout s’infiltrer.

Les premières scènes… les racines

Chez Warlikowski, chaque lecture fait sens, fait strate. Chaque lecture documente une sorte de plaidoyer implicite qui revient sans cesse sur les blessures les plus profondes. Et les premières scènes du spectacle à elles seules expliquent comment les chaines de causalité se construisent, dans l’univers toujours différent (et toujours reconnaissable) de la scénographie de Małgorzata Szczęśniak.

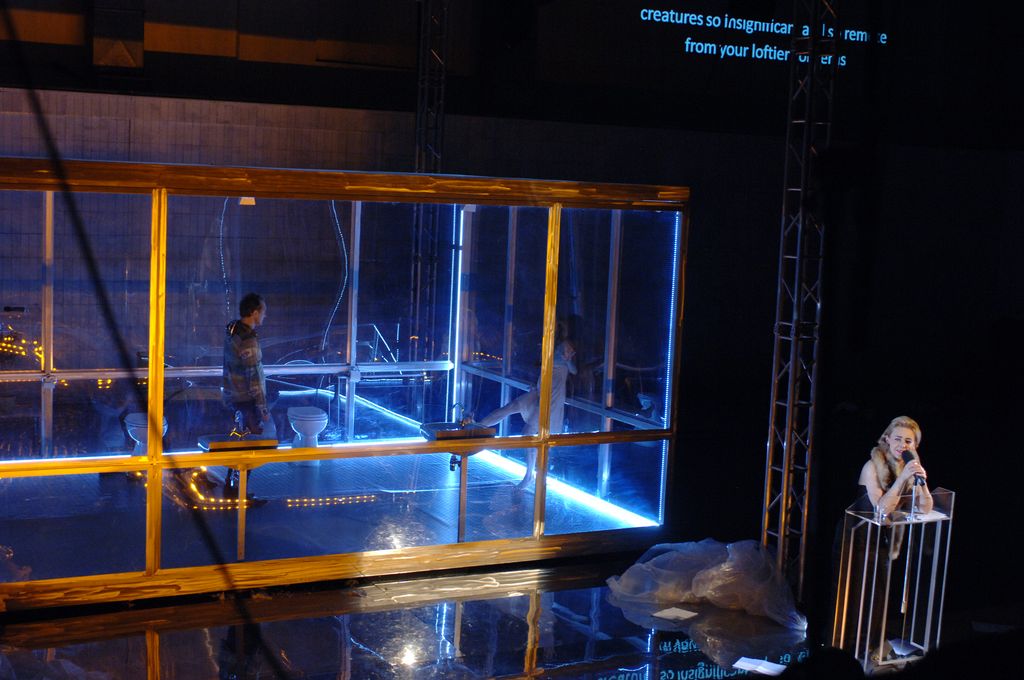

Quand le spectateur s’installe, il s‘installe dans un univers familier, des espaces clos de plexiglas, un long banc à droite, à cour, et sur ce banc trois mannequins de cellulose (photo), eux aussi familiers (ils rappellent ceux qu’on a vus dans Tristan et Isolde au troisième acte quand Warlikowski évoquait Tristan orphelin dans un orphelinat imaginaire.)

Et le spectacle commence…

En prologue, un extrait de la pièce la plus célèbre de Rabindranath Tagore, Dak Ghar (Le Bureau de Poste, 1912), traduite de l'anglais en français par André Gide sous le titre Amal et la lettre du roi, qui raconte l’histoire d’Amal, un enfant subissant un confinement insupportable, (« J’aimerais aller loin, au-delà de la montagne qu’on aperçoit de notre fenêtre ».) qui réussit à y échapper en « tombant endormi » (c’est-à-dire par la mort).

Cette pièce a été montée dans le ghetto de Varsovie par Janusz Korczak, un des pères de la pédagogie de l’enfance dont les idées très avancées ont abouti à la Déclaration des droits de l’enfant, avec les orphelins de l’orphelinat

dont il s’occupait :

"Nous ne faisons pas de promesses sans avoir la certitude.

Et nous sommes certains qu’une heure de conte merveilleux d’un grand sage et poète

vous conduira au sommet de l’échelle des émotions.

Venez donc le samedi 18 juillet 1942 à 16 h 30.

Entrée libre. »

Quelques jours après, tous les enfants furent emmenés au camp de Treblinka où ils furent exterminés, et Korzczak décida de les accompagner, s’offrant ainsi en sacrifice, à la différence du père d’Apolonia. Certains dont sa biographe, Betty Jean Lytton, ont supposé qu’il avait monté cette pièce pour préparer « ses » enfants à la mort.

Cet événement est le premier élément, la première brique de la construction, le terreau sur lequel tout va prendre place. Il s’agit de théâtre dans le théâtre dans la mesure où c’est une scène de la pièce montée par Korczak où l’enfant exprime son désir de sortir, de voir la montagne, le confinement de l’enfant étant évidemment métaphore de celui des enfants du ghetto.

Un couple de comédiens qui tenant les poupées de cellulose, les font parler comme s’il s’agissait d’un spectacle de marionnettes, donnant ainsi un effet de distanciation, tout en soulignant quelque chose de l’univers de l’enfance. Évidemment Amal en marionnette de cellulose superposé au monde des orphelins de Janusz Korczak fait immédiatement le spectateur fidèle de Warlikowski à ces orphelins déjà cités de Tristan und Isolde. Tissage caché de références qui montre que ce que nous disions de l’unicité du discours de Warlikowski, d’une sorte de livre ouvert dont les productions sont des chapitres successifs reliés entre eux par des fils visibles ou invisibles : loin de se répéter, ce sont des strates qui se construisent. L’autre marionnette, couverte d’un châle, figure la tante.

Il suffit de peu de choses pour faire théâtre.

Iphigénie

Après ce qui est prologue et terreau de l’œuvre, la première scène évoque le sacrifice d’Iphigénie, bien plus familier au spectateur. Le sacrifice fondateur de notre histoire mythologique.

Ainsi d’emblée, Warlikowski passe du ghetto de Varsovie à l’un des moments clefs du mythe des Atrides, le sacrifice d’Iphigénie : toute la construction de la pièce est donc construction en miroir, nos mythes/notre histoire/notre présent.

C’est un dialogue avec Clytemnestre qui ouvre la scène, l’un des personnages à qui Warlikowski est tout particulièrement attaché. Le dialogue entre la mère qui refuse l’idée même de la mort de sa fille, et Iphigénie, qui accepte de mourir « pour la patrie », qui accepte le sacrifice, pose la notion clef de (A)pollonia, la question du sacrifice, consenti ou non. Dans une interview de 2009, Warlikowski comparaît l’Iphigénie qui meurt pour l’Hellade et le palestinien qui se sacrifie pour sa terre. « Iphigénie se sacrifie pour l’Hellade comme un jeune Palestinien peut le faire pour sa terre avec toujours, sans doute, la peur d’un au-delà inconnu. » Par incise, il y a seize ans les exemples pris dans l’actualité pourraient être les mêmes (l’éternelle question palestinienne), mais on pourrait y ajouter aujourd’hui l’Ukraine etc…

Clytemnestre c’est la même actrice (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik) que celle qui manie la marionnette de la tante d’Amal dans le prologue, celle qui essaie de protéger son neveu de la vision de la mort, de l’idée de mort, qui ment par omission. Ici Clytemnestre est devant la vérité, crue, de la mort de sa fille. Elle se trouve obligée d’affronter la réalité et les douleurs du futur. Vêtue de noir, elle rappelle évidemment la Clytemnestre initiale de l’Elektra de Salzbourg, où Tanja Ariane Baumgartner dans un monologue initial écrasée sous le mur de la Felsenreitschule, disait un texte avant toute musique. J’écrivais alors : « En faisant dire à Clytemnestre avant toute note de musique la justification du meurtre d’Agamemnon par le sacrifice d’Iphigénie, il fait de Clytemnestre celle qui motive le drame et donc la femme à abattre, mais aussi une victime avant d’être la criminelle et surtout une mère. Elle est la mère privée de son enfant. ».

C’est exactement ici le propos du dialogue :

IPHIGÉNIE

Il ne faudra pas que tu portes le deuil.

CLYTEMNESTRE

Mais je vais te perdre !

IPHIGÉNIE

À travers moi, tu auras la gloire.

CLYTEMNESTRE

Ne pas porter le deuil de ta vie retranchée ?

En fait, Clytemnestre, en noir porte déjà le deuil, avant même la mort d’Iphigénie, comme si elle était structurellement deuil. Et c’est ce profil noir et sombre qui nous la font relier à la Clytemnestre de son Elektra.

Pour le commun des spectateurs d’opéra, et souvent de théâtre, Clytemnestre est une femme monstrueuse, qui assassine Agamemnon à peine a‑t‑il posé un orteil dans sa salle de bains. Elle ne fait que continuer la malédiction des Atrides. Elle effraie.

Dans l’Elektra de Strauss, le sommet de l’œuvre reste l’entrevue entre Elektra et sa mère Klytämnestra, combat de fauves où Clytemnestre apparaît angoissée, menacée, presque aux abois « ich habe keine gute Nächte »… je n’ai pas de nuits sereines. Cette Clytemnestre dans les mains de Warlikowski est ici non pas d’abord celle qui a assassiné son mari à son retour, mais la mère, atterrée, impuissante à empêcher l’accomplissement du destin, et qui constate que sa fille va être « retranchée de la vie ».

C’est d’abord en quelque sorte une mère résignée, dans l’esprit de ce qu’on vient de voir du drame de Tagore, mais dont la tension nous montre une sorte d’impassibilité externe et un bouillonnement interne. Le fait que la même actrice joue et la tante d’Amal (le petit garçon qui va mourir) qui essaie tant bien que mal de le protéger de la vérité et Clytemnestre est évidemment signifiant et fait glisser le spectateur par ce biais d’une histoire à l’autre. Amal, héros de la pièce jouée dans le ghetto de Varsovie par les orphelins de Janusz Korczak et Iphigénie qui va se sacrifier sous les yeux de sa mère impuissante. En quelques minutes, le principe de la soirée est posé : on passe de la littérature (pièce de théâtre de Tagore) au ghetto de Varsovie et au mythe grec et pratiquement tout est dit sur les superpositions et systèmes d’écho qui vont guider le scénario et les labyrinthes que nous allons parcourir, guidés par le fil Warlikowskien.

Les Atrides

Va donc suivre une longue série de scènes d’une rare puissance autour des Atrides, le sacrifice d’Iphigénie, le retour d’Agamemnon, le meurtre d’Agamemnon par Clytemnestre et puis longtemps après, le meurtre de Clytemnestre par Oreste.

Warlikowski puise pour ces scènes dans l’Iphigénie à Aulis d’Euripide, et surtout de l’Agamemnon et Les Choéphores d’Eschyle, essentiellement repris autour des attitudes et des monologues de Clytemnestre, en évacuant tous les autres personnages.

Comme dit plus haut, le personnage de Clytemnestre fascine Warlikowski et il va la montrer trois états : la mère qui porte déjà le deuil de sa fille, en noir, dans une étrange scène de famille, autour de la table familiale où le dialogue entre Clytemnestre et sa fille se passe en présence d’un Agamemnon silencieux.

Toute la construction prend naissance autour de la perte d’Iphigénie, de son sacrifice, consenti en paroles, même si l’attitude de la jeune fille (l’actrice Jaśmina Polak), dont la mise en scène accentue la jeunesse et la fraicheur adolescente (elle court, elle sautille, elle se roule par terre), comme une sorte de vision lumineuse de la jeunesse en pleine vigueur que le destin cruel cueille trop tôt. Il y a une série d’attitudes d’une rare violence dans un sens ou l’autre : toute la famille est assise à la table, avec le petit Oreste (un mannequin de cellulose), Agamemnon tendu et silencieux et Iphigénie qui presse sa mère de questions, Clytemnestre répond aux questions de sa fille, mais la tension est telle qu’elle va jusqu’à la gifler. Nous sommes au bord de l’insupportable, entre une Iphigénie dédiée et prête « officiellement » mais en fait ravagée de tristesse qu’elle essaie de dissimuler sous le masque du sacrifice consenti. Clytemnestre, mère outragée, blessée à qui on enlève sa chair, est tout rage intérieure et Agamemnon silencieux. La relation Iphigénie/Agamemnon était confiante, Iphigénie avait sauté dans ses bras comme dans une famille heureuse, elle se blottit contre lui, et finalement il la serrera, la bloquera et l’emportera alors qu’elle hurle de peur et de douleur…

Le personnage d’Iphigénie, la sacrifiée, n’est pas un des personnages les plus puissants du monde tragique, sauf dans l’Iphigénie en Tauride, d’Euripide, où la sacrifiée doit sacrifier à son tour son frère Oreste… Il n’y a pas de hasard : Warlikowski a mis en scène l’opéra de Gluck, Iphigénie en Tauride, là encore mise en scène fondatrice, la première (2006) qui fait exploser Warlikowski dans le monde de l’opéra, antérieure à (A)pollonia. La question du sacrifice posée par (A)pollonia vient donc de loin, le sacrifice consenti, le sacrifice par « patriotisme », le sacrifice par amour de l’autre, le sacrifice comme geste suprême d’humanité et de partage, mais aussi le sacrifice où le sacrifié suppose un sacrifiant.

En faisant d’Iphigénie une jeune fille très vive et adolescente, une sorte de boule de vie, il nous rapproche de l’héroïne lointaine des tragédies et renforce l’idée d’injustice et d’anomalie notamment dans le rapport entretenu avec le père Agamemnon (Œdipe quand tu nous tient) vif, charnel, puissant, qui rend d’autant plus insupportable le sacrifice et singulier le comportement d’Agamemnon, à qui Warlikowski réserve un discours au moment de son retour qui n’est pas celui d‘Eschyle, mais extrait des « Bienveillantes » de Jonathan Littell, en fait, un des sommets de la soirée.

Sans cesse se joue la question de la distance et de la proximité : les personnages mythiques sont pris dans une sorte de normalité qui en font des miroirs de nos faiblesses ou de nos comportements, et Warlikowski dégraisse au maximum les situations pour n’en retenir que l’essentiel : toute l’histoire des Atrides est vue au filtre du comportement de Clytemnestre, saisie comme en instantané en trois moments clés, le sacrifice d’Iphigénie, le retour d’Agamemnon et son meurtre, et un peu après, – on va voir comment – sa rencontre avec Oreste et le matricide.

Un motif warlikowskien m’a toujours marqué, et encore plus ici, celui de la table familiale.

Je rappelais plus haut le troisième acte de Tristan und Isolde (Munich, juillet 2021) où les orphelins en cellulose sont disposés autour d’une table, mais d’une table familiale qui justement ne l’est pas puisqu’ils sont sans famille. Et les tables familiales ici sont toutes des tables familiales de familles qui se déchirent ou se délitent, des tables autour desquelles tout s’effiloche : c’est la table de Clytemnestre, d’Agamemnon et d’Iphigénie, ce sera un peu plus tard celle d’Admète, d’Alceste et des vieux parents d’Admète. Il y a autour de ces tables, non pas les familles unies, mais les familles tragiques, comme souvent dans les drames qui éclatent au cours de fêtes familiales, ou de Noëls ou réveillons qui se terminent en pugilat ou en engueulade. Être autour de la table unit, ou devrait unir parce que c’est un symbole, mais ici, ces tables sont des répétitions de Cène, c’est-à-dire de dernier repas avant le drame, la séparation, la chute et la trahison. Dans le style « familles, je vous hais ».

Et une fois encore, réminiscence de spectateur warlikowskien, je me souviens dans l’Odyssée, une histoire pour Hollywood, du retour d’Ulysse (le regretté Stanislaw Brudny) accueilli par sa famille autour de la table, une Pénélope silencieuse et un Télémaque violent qui quitte la table, c’est-à-dire un retour autour de la famille qui fait crise, un peu comme le retour d’Agamemnon. Et même si dans Elizabeth Costello, la table familiale dans la deuxième partie est une table d’anniversaire qui semble être une table de fête, il s‘agit quand même pour les enfants de faire sentir à Costello qu’elle vieillit et qu’elle ne doit pas mourir seule… Les tables familiales tragiques ou non, restent toujours problématiques.

Warlikowski, du ghetto aux Atrides, crée une singulière tension dans ces premières scènes, et il est aussi nécessaire de créer des respirations, d’autant que chaque scène est scandée par une musique de fond discrète, mais quelquefois obsessionnelle, comme une sorte de tictac du destin. Chaque moment et chaque scène en effet sont accompagnés de piano, presque rassurant et romantique alternant avec des sons qui scandent comme une horloge tragique le temps qui reste…

Enfin des interventions de la chanteuse Renate Jett constituent des transitions puissantes, conçues comme des retours vers le public, vers l’aujourd’hui, vers la réunion de l’humanité autour de la fête, autour du « spectacle » respirations de l’aujourd’hui avant chaque plongée dans nos nuits, des retrouvailles « en direct » sans médiation du théâtre, comme un moment de communion pour nous rappeler qui nous sommes, et surtout qui nous sommes ensemble.

Et ces moments de respiration apparaissent indispensables, même si parallèlement le théâtre ne perd jamais ses droits..

Ainsi, Clytemnestre la mère impuissante à empêcher la sacrifice de sa fille change alors de costume de manière quasi rituelle, passant du noir au rouge, changeant de perruque, portant cette fois de longs cheveux noirs de jais, un rouge à lèvres outrageusement rouge et un tailleur rouge, pour la scène du retour d’Agamemnon qu’elle accueille en femme amoureuse, désirante et soumise. Passer du deuil (le noir) au rouge, c’est aussi passer à un autre état, prémonitoire du sang qui sera versé et la question du sang sera essentielle dans la scène qui va suivre, l’une des plus puissantes de la soirée…

Clytemnestre est prête à accomplir son geste, elle s’est mise en tenue rituelle et après le premier salut se tient en arrière écoutant le discours d’Agamemnon, pris, nous l’avons déjà souligné, des « Bienveillantes » de Jonathan Littell, ce roman terrible paru un an avant la création d’(A)pollonia et qui sont les mémoires fictives d’un SS décrivant, vivant et justifiant les massacres de masse.

Le spectateur n’est pas censé connaître l’origine du discours d’Agamemnon, le propos en est terrible et il suffit de regarder le visage de Clytemnestre se décomposer pour en comprendre le côté insupportable. La scène dont le titre est « Agamemnon » est annoncée avec une phrase d’Adolf Eichmann « Nous n’étions pas des assassins » que va développer en quelque sorte le discours d’Agamemnon, précédé par le discours très officiel et accueillant de Clytemnestre.

Il y a dans ce maniement du mythe quelque chose de proche de nous, et de quotidien, Warlikowski fait fonctionner ces personnages aux noms si lointains, des coins reculés de notre mémoire non comme des personnages tragiques au sens « peplum » du terme, au sens « comédie française » du terme, qui impliquerait distance et grandiloquence. Il y a derrière le travail de Warlikowski le souci de traduire ces histoires connues en un drame familial d’aujourd’hui, de notre histoire au moins, avec juste ce qu’il faut d’expressionnisme d’un côté, juste ce qu’il faut de familiarité de l’autre pour nous faire plonger dans la réalité d’une situation et non pas dans l’évocation d’un mythe si connu et si rebattu.

Le discours d’Agamemnon n’est pas un monologue qui répond à l’accueil de Clytemnestre, il est mis en scène comme discours politique explicatif : pourquoi j’ai fait la guerre, pourquoi je suis là, pourquoi j’ai raison (et en sous-entendu, pourquoi j’ai eu raison de sacrifier Iphigénie). Agamemnon est donc là, planté devant nous, derrière son micro, et il nous livre ces paroles hallucinantes : les lois de la guerre, ce sont les lois de la perte des droits des citoyens, perte du droit de vivre et perte du droit de ne pas tuer. Suit alors le bilan des pertes humaines, non de la guerre de Troie, mais de la deuxième guerre mondiale. La guerre de Troie est LA guerre mythologique, celle qui vaut pour toutes les guerres : c’est bien « La guerre de Troie n’aura pas lieu » le titre de la pièce de Giraudoux de 1935 qui dénonce les manœuvres, les mensonges qui mènent irrémédiablement aux guerres.

La guerre de Troie a eu lieu… et le premier mot d’Agamemnon est « la guerre est finie » suivie d’une série de considérations qui montrent que la guerre n’est jamais finie. En quelque sorte la Guerre de Troie est éternelle, et c’est pourquoi elle est notre mythe le plus chéri de la guerre, celui qu’on apprend aux enfants de 11 ou 12 ans qui entrent au collège, lisant des extraits de L’Iliade comme « textes fondateurs ». La guerre de Troie est donc aussi fondatrice de notre environnement historique, littéraire, intellectuel voire religieux. Elle n’est donc jamais finie, elle revit sans cesse dans nos mémoires comme nécessaire.

Ainsi Agamemnon liste le nombre de millions de morts du front de l’Est, solution finale incluse, parce qu’il concerne en premier lieu la Pologne, enjeu central puisque c’est surtout sur son sol qu’a été appliquée la solution finale et se livre à des calculs infinitésimaux d’un mort toutes les 4,6 secondes…

C’était là la « captatio benevolentiae ».

Suit la justification et l’appel à la compréhension qui sonne terriblement aujourd’hui par ailleurs. En s’adressant au public, il souligne la chance d’être né sans avoir à être contraint de tuer, d’être né sans guerre, contrairement à lui qui a assassiné parce qu’il était juste que ce fût fait. Ainsi développer-t-il la vanité de déclarations du type « je ne tuerai point », directement calqué sur le cinquième commandement des dix que Dieu confia à Moïse sur le mont Sinaï et donc sur la vanité du divin devant les affaires humaines dans la mesure où qui tue est un homme, et qui est tué en est un aussi.

Il conclut sur l’impossibilité de réparer, et l’impossibilité pour les mots d’avoir un quelconque rôle.

Ainsi, théâtre, littérature, préceptes, catharsis, ne servent de rien. Agamemnon ne fait que ce qui est possible, il est un homme parmi les hommes…

En regardant le visage décomposé, détruit de Clytemnestre, on mesure l’effet d’un discours qui fait penser au sauf-conduit de Richelieu à Milady dans « Les trois mousquetaires » : « C'est par mon ordre et pour le bien de l'Etat que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. » un blanc-seing qui donne les pleins pouvoir au nom d’un intérêt supérieur qui balaie tous les autres intérêts. Agamemnon s’est arrogé tous les droits au nom de l’intérêt supérieur de la guerre…

La conclusion est logique, ainsi justifiée à ses yeux : il peut retourner vers les siens et saluer sa femme, et celle-ci peut l’assassiner, ce qu’elle décrit dans la scène suivante, hallucinée, en reprenant le monologue d’Eschyle de sa tragédie Agamemnon où Clytemnestre justifie et son accueil, et ses prières, et la manière de piéger son époux qu’elle médite de tuer ou de sacrifier en retour, depuis des lustres ; en trois coups dont le troisième est « offrande votive »… En un crescendo à la limite du supportable, Clytemnestre qui est seule (Warlikowski a éliminé tous les personnages qui l’entourent dont Égisthe) se dresse pour faire justice, mais elle ne peut plus se tenir, elle se roule et sort de scène, trainée par une assistante. Le meurtre est accompli, il faudra désormais vivre avec.

Un jeu télévisé prémonitoire

Brutal changement d’ambiance, et en même temps piège de théâtre.

Le scénario s’appuie en cette première partie sur l’histoire des Atrides, puis d’Admète et Alceste. En forme de rupture de construction, on passe du théâtre à la vidéo, et de la mythologie à ce qui semble être une sorte de jeu télévisé d’aujourd’hui (le titre dit « 64 ans après la fin de la guerre » ) du type « Les Z’amours », de la légèreté, du sourire, des rires, du rien télévisuel : aujourd’hui quoi ! On respire un peu, on sourit, on répondrait presque à leur place… Mais le couple s’appelle Admète et Alceste…

Après la sortie de Clytemnestre, c’est un piège tendu que cet interrogatoire en forme de jeu, avec des rires, des regards, de l’insouciance parce que la dernière des questions posées est évidemment la clef de tout le reste, et laisse la réponse en suspens : Donneriez-vous votre vie pour l’autre ?

On comprend comment le scénario fonctionne. Il s’agit de préparer, après Iphigénie, au deuxième sacrifice ; celui d’Alceste qui va donner sa vie pour Admète…

Mais comme dans une sorte de fondu enchainé où une histoire se termine et l’autre n’est pas encore commencée, la scène suivante nous propulse de nouveau auprès de Clytemnestre, une Clytemnestre vieillie, sans perruque, non plus une sorte de reine en représentation (la reine en deuil, la reine meurtrière), mais une femme dans son foyer dans une sorte d’apaisement presque artificiel, ce calme qui attend les tempêtes..

Et elle reçoit Oreste, joué par le même acteur qu’Agamemnon, Maciej Stuhr.

On comprend évidemment que la scène précédente entre Admète et Alceste jeunes en vidéo, est une manière d’exprimer à la fois le temps qui passe, de repousser Admète et Alceste dans un passé heureux, avant la tragédie, tout en suggérant qu’Oreste a grandi, que Clytemnestre a vieilli, qu’un faux ordre règne dans le confort d’un salon… Clytemnestre est surprise dans l’intimité d’une vie tranquille et qui semble se traîner, où elle n’a plus à « apparaître ». Ainsi la vie de Clytemnestre, ce personnage central du drame des Atrides, est-elle devenue presque ordinaire.

La scène qui va se jouer, conclusion du drame, est un moment pris à Eschyle dans « Les Choéphores ». Comme nous l’avons déjà souligné, le scénario de Warlikowski et Piotr Gruszczyński épure volontairement l’histoire, réduite aux « essentiels » ; ni Electre ni Egisthe n'apparaissent, pour ne laisser en scène que Clytemnestre et Oreste, qui comme on l’a dit a les traits de l’acteur qui jouait Agamemnon. Ainsi la scène est-elle réglée comme une sorte de retour d’Agamemnon venu se venger, portant le bras de son fils, glissé dans le corps de son fils, mais un fils qui n’est pas Agamemnon.

Chez Eschyle, la scène est une stichomythie où Clytemnestre fait appel aux sentiments filiaux, aux rappels du lait maternel, avec une sorte d’urgence où Pylade intervient rappelant également les oracles d’Apollon.

Warlikowski en fait une scène étrange, dans un salon, où Oreste apparaît grimé en femme, sous une longue perruque blonde, et il se fait reconnaitre en une scène d’une terrible ambiguïté où le meurtre semble être une immolation d’amour, où les corps s’entremêlent, où l’on est à deux doigts de voir se transformer Oreste en bébé tétant le sein maternel ou en viol. En fait le meurtre apparaît presque comme secondaire, théâtral, le poignard est un couteau suisse décapsuleur, le sang du rouge à lèvres.

Tout y est apparence et tout y est pourtant « vrai », comme un rituel nécessaire à accomplir, comme si le meurtre de Clytemnestre devait être représenté pour exister et que la folie d’Oreste (racontée par Eschyle dans « Les Euménides ») n’était pas consécutive au meurtre mais constitutive du meurtre. Warlikowski en fait l’agression d’une femme, offerte en holocauste à la mémoire mythologique, parce qu’il fallait que cela fût. Oreste n’a pas envie de tuer, mais il le faut, il lui faut le rituel et les apparences de la mort pour pouvoir exister et Clytemnestre disparaît sous un linceul blanc.

Le traitement la mythologie, des textes de la tragédie antique n’est pas une « modernisation », une adaptation moderne de la tragédie, il vise à montrer que c’est l’humanité qui est tragique, et qui est elle-même ses propres modèles, que toute la machine mythologique avec ses dieux et ses destins est une machinerie de théâtre. La guerre de Troie n’est pas la projection de notre modèle de toutes les guerres, mais une construction mentale et littéraire qui justifie (ou glorifie) les guerres que nous menons. Nous inventons les Dieux pour mieux nous entretuer, nous détruire, nous déshumaniser.

C’est aussi pourquoi nous faisons cohabiter les mythes, comme si les uns et les autres se vivaient en parallèle mais que tous nous assaillaient parce qu’ils sont nous, parce que pour chacune de nos chutes, de nos petitesses, il fallait absolument un mythe qui les explique, la justifie, les représentent. Et qu’ainsi en quelque sorte cette petite humanité en sorte grandie.

Il y a donc une logique à voir apparaître Apollon immédiatement après le « meurtre » de Clytemnestre, et un intervalle chanté par Renate Jett.

Apollon

Apollon est en effet dans le titre de la pièce, mais aussi dans notre histoire tragique, au centre de ce que Nietzsche appelle la Naissance de la Tragédie. Warlikowski plus tard, dans une mise en scène référentielle de The Bassarids de Hans Werner Henze à Salzbourg (2018) va traiter de l’autre pôle nietzschéen, Dionysos. Mais derrière, il y a un discours qui naît d’abord autour d’Apollon. Apollon, Dieu d’ordre et régulateur, dieu solaire de la poésie, dieu de perfection esthétique, dont le symbole est l’Apollon du Belvedere, l’une des plus célèbres statues du monde antique, au Museo Pio Clementino du Vatican, à Rome.

Dans mon espace mythologique personnel, l’Apollon, dieu de l’ordre universel est aussi celui du fronton Ouest du temple de Zeus à Olympie, où au centre du fronton, il intervient au milieu du combat des Centaures et des Lapithes (tous membres de sa famille) lors du mariage de Pirithoos et d’Hippodamie. Au milieu du combat, il apparaît au centre, comme si d'un geste il allait tout arrêter, majestueux, marqué par l’autorité et une sorte de calme justement Olympien… Tel est Apollon dans notre imaginaire.

Apollon, c’est aussi celui qui est, à travers les oracles de la Pythie de Delphes, derrière la plupart des grands mythes, à commencer par les Atrides, celui qui distribue les destins ou qui les détourne : c’est lui qui ordonne à Oreste à d’aller venger son père et tuer sa mère et Égisthe. C’est aussi lui qui va être à l’origine du mythe suivant, celui d’Admète et Alceste, puisque puni par Zeus il doit servir Admète pendant un an. Apollon reconnaissant aide Admète à épouser Alceste, et de plus il demande aux Moires, les divinités du destin, une faveur. Admète sera averti du moment de sa mort et en sera sauvé si quelqu’un accepte de se sacrifier à sa place. Être sauvé de la mort par un Dieu c’est trahir le destin, c’est créer un immense désordre.

Ainsi Apollon est partout, et semble gérer avec légèreté les affaires des hommes. On ne reviendra pas sur la question des oracles et des exégèses, sur les ambiguïtés des interprétations, sur les erreurs et les destins brisés. Tout cela c’est Apollon par Pythie interposée qui en est le moteur.

Ainsi apparaît donc Apollon, la clef de voûte du monde en quelque sorte, de l’ordre du monde et la clef ou la source de ses désordres.

Warlikowski en fait un personnage en décalage avec l’image d’autorité apaisée et apaisante, il en fait ‑paradoxalement- un personnage de désordre (presque) dionysiaque, un comble.

Apollon apparaît d’abord en « homme de ménage » d’Admète, passant l’aspirateur ayant arrangé le destin de son maître puisque si quelqu’un accepte de mourir à sa place il sera sauvé : mais ses propres vieux parents refusent et seule, Alceste, son épouse a simplement dit « Oui ».

On comprend alors pourquoi la dernière question du « questionnaire-jeu » en vidéo Admète-Alceste dont il était question précédemment était Donneriez-vous votre vie pour l’autre ?

Le cercle est bouclé.

Discrètement, et tout aussi sûrement, Warlikowski insinue que les Dieux sont les véritables fauteurs des désordres humains, ils bordélisent le monde.

Cet Apollon habillé en homme de ménage a terminé sa mission auprès d’Admète, il peut redevenir Dieu et un Dieu, en bonne statuaire grecque, c’est nu. Il se met donc nu et sur son corps, au lieu de la peau lisse d’un marbre éternel, appararaissent des « tatouages »

Sur le torse, « Love » « Sex », et sur le dos, un gibet où pend une étoile de David et le symbole de la rune de mort utilisé par les SS…

Bartosz Gelner, qui reprend le rôle d’Apollon possède à la fois la jeunesse et le naturel, mais aussi l’ironie et le sarcasme du Dieu « inconscient » mais il possède aussi le corps et le sens du mouvement qui lui permet à la fois de rappeler par des mouvements impeccables la statuaire et notamment l’Apollon du Belvedere et en même temps de montrer la vacuité et l’inanité des dieux, en l’occurrence le dieu de l’ordre solaire fauteur des désordres humains et des destins entravés.

C’est évidemment le sens du dialogue étonnant avec Thanatos, sorte d’exécuteur des hautes œuvres, tout en noir (Wojciech Kalarus), dans les secrets intimes d’une salle de bain, bidet, toilette et lavabo, où la mort se prépare cliniquement. Il faut toujours si possible mourir dignement et proprement. Thanatos exécuteur, et Apollon fauteur, face aux hommes complètement offerts au possible.

Ce Dieu, en quelque sorte, plus personne ne croit ni à sa sagesse ni à sa puissance mais seulement à son aptitude à « bordeliser » le monde.

Comment ne pas penser à voir ce corps nu dégradé par des tatouages-graffitis inquiétants au culte des corps masculins glorifiés par une Leni Riefenstahl, un Arno Breker au dévoiement de l’antique par les cultures fascistes ou nazies. Il y a aussi cela derrière cette vision d’un bel Apollon qui fait sourire ou rire, mais qui ne peut qu’aimanter les regards, l’idée d’un monde dégradé, dégradant, et dont les valeurs sont aussi perverties par l’usage qu’on fait des Dieux, ou que les Dieux font d’eux-mêmes.

La tragédie n’est pas une lutte des hommes contre les Dieux ou leur destin, c’est d’abord un conflit des hommes entre eux.

Ainsi, la scène d’Alceste est-elle une fois encore un éclairage cynique de nos petitesses.

Alceste

L’usage de la mythologie, traitée avec ce regard tellement laïque, confirme ce que nous disions plus haut. Création humaine, elle projette les motifs éternels de nos erreurs et de nos petitesses, de nos faiblesses et de nos bassesses. L’anthropomorphisme des Olympiens en est justement la conséquence. Entre les dieux et nous, quelle est la différence ? Si bien qu’un mortel peut s’amouracher d’une déesse ou vice versa. Mais le Dieu a la puissance et le mortel ne résiste jamais à la rencontre. Et cela Warlikowski l’a fouillé plus tard, dans l’Odyssée, une histoire pour Hollywood, en prenant appui sur un texte que Coetzee prête à Elisabeth Costello.

Cette confrontation des dieux et des mortels ne tourne pas à l’avantage des mortels. Mais ce qui intéresse Warlikowski, c’est la permanence. Comme il y a une permanence des lieux sacrés qui fait qu’une église est souvent bâtie sur un ancien temple païen, ou un espace sacré (les exemples sont innombrables, à commencer par le Parthénon, devenu église, puis mosquée, où à Rome l’église Saint Clément, constuite sur un mythreum) il y a une permanence des héroïsmes et une permanence des bassesses. L’histoire d’Alceste et d’Admète n’est pas évoquée gratuitement comme l’un des faits ou méfaits d’Apollon, elle est là parce qu’elle est la traduction mythologique d’un fait de guerre survenu en Pologne pendant la deuxième guerre mondiale où Apolonia Machczyńska-Świątek a abrité des juifs, en a sauvé, et poursuivie par les allemands, s’est réfugiée chez son père, à qui les allemands ont proposé le marché fatal : s’offrir en sacrifice prendre la « faute » sur lui pour sauver sa fille, ce qu’il a refusé, comme dans le mythe les parents d’Admète.

Nous sommes donc, à la fin de la première partie, au centre de la problématique où dans une sorte de tourbillon se retrouvent Alceste, cette Apolonia nouvelle Alceste, et Apollon, dans une sorte de vertige du monde à la profondeur abyssale ou infernale. L’Enfer ici n’est pas les autres, il est nous-mêmes.

C’est ce vertige-là qui prend le spectateur à ce moment, où vont intervenir à la fois Alceste et Admète, mais aussi Héraklès, Thanatos, Apollon, Athéna, et où l’on va retrouver la fatale table familiale. Rien ne change. Et au centre de tout, il y a la question centrale de l’holocauste juif, qui ouvrira la seconde partie.

Mais toute la très longue séquence autour d’Alceste et d’Admète est une succession de scènes d’une rare crudité pratqiuement clinique. On a l’impression que tout se mélange et tout se superpose, dans une sorte de désordre cosmique où s’entremèlent de nouveau Oreste et Clytemnestre, Admète, Alceste, les parents, l’enterrement, la mort, et même Heraklès, survenant comme un vague cowboy un peu ivre où l’immense Andrzej Chyra s’en donne à cœur joie. Heraklès en cow boy sauveur est celui qui dans le mythe va ramener Alceste des Enfers.

Mais même si au bout de compte Alceste va s’en sortir (en quelque sorte) vivante, son « oui » qui accepte le sacrifice de la vie pour sauver le mari aimé va provoquer une cascade de désordres, et Warlikowski avec une sorte de pragmatisme en décline toutes les conséquences.

Quand nous considérons le mythe en effet, il y a quelque chose de linéaire : Alceste va mourir, tout le monde est un peu triste, et puis à la fin Heraklès, Deus ex machina, intervient pour sauver la situation, fin de l’histoire.

Ce que montre Warlikowski c’est un jeu de massacre.

Il nous montre le massacre des vivants. Toute la chaine de causalité que provoque le « oui » d’Alceste, et le « non » des parents d’Admète est exposée, avec les conséquences directes et indirectes, et surtout, les inévitables non-dits de toute vie humaine, et le premier d’entre eux. « Ma vie plutôt que la tienne »…

Pour bien comprendre ce que Warlikowski déroule, il faut partir graduellement de la première question sans réponse, qu’il laisse en suspens, Donneriez-vous votre vie pour l’autre ?

Suit, apparemment sans lien direct, le meurtre de Clytemnestre par Oreste, cet autre oracle d’Apollon, ce geste d’Oreste qui va nourrir sa culpabilité de fils matricide (dans « Les Euménides » d’Eschyle) ; Mais rien n’est gratuit au théâtre et tout fait sens : la question de la folie et de la culpabilité d’Oreste va interférer dans l’affaire d’Alceste et d’Admète, comme celle de la « culpabilité » des Dieux, qui sont juges ou fauteurs (Apollon, Athéna) mais qui au total laissent les mortels se démêler de ces serpents qui sifflent en permanence.

Alors puisque tout est dit, qu’Apollon tout beau tout nu tout graffité et tout satisfait a fait la nique à la mort en lui soustrayant Admète et qu’Alceste seule s’est simplement désignée comme celle qui va sans conditions lui offrir sa vie en sacrifice : il suffit que tout se passe selon l’ordre apollinien, avec la dignité et la simplicité des grands récits mythologiques.

La séquence commence, comme celle de Clytemnestre-Iphigénie naguère, par le sacro-saint et désormais rituel « repas de famille ». Autour de la table, autour du pain qu’on a rompu, signe que tout est apaisé dans la famille, Alceste, Admète, les deux parents, et la mort, de dos (celle qu’on avait vue débattre avec Apollon dans la salle de bains). Tout commence par une drôle de conversation, ou une conversation qui se veut drôle et étrange, sur la sexualité borderline des dauphins, au sexe élastique et long, aux éjaculations mortelles, une sorte de conversation incongrue mais qui traite évidemment de Eros/Thanatos, autour d’un animal, le Dauphin, considéré par les grecs comme l’équivalent marin de l’homme, et donc sacré, qui est lié tout aussi bien à Dionysos qu’à Apollon, à l’Apollon de Delphes qui se changea en Dauphin pour chercher un site pour son temple, en s’arrêtant auprès du Mont Parnasse, d’où le nom Delphes, qui dérive de Dauphin (en grec δελφίς/Delphis).

La conversation n’est donc pas si banale… En fait on y discute d’Apollon… Nous sommes dans les « apollonia » conçues comme les récits autour d’Apollon.

Mais si la table est ordonnée, calme et apollino-delphinienne, il y a derrière un cercueil tout prêt : ce repas de famille, c’est le repas des funérailles d’Alceste. Le rite du passage consenti.

Alors la mort se lève et va procéder cliniquement, demandant à Alceste son bras pour le garrotter et procéder à l’injection létale. La mort est propre, comme dans les chambres létales des prisons américaines.

Mais pour Admète, le bénéficiaire, c’est insupportable.

De fait, dans la tragédie d’Alceste, le statut d’Admète est insupportable : il est celui qui par la grâce d’Apollon, a reçu la vie en cadeau, mais qui par la même grâce devient le sacrificateur, le bourreau sans l’avoir voulu, parce que sa femme offre sa vie en sacrifice pour lui dans un « do » sans « ut des », un « je donne » gratuit et sans conditions.

Toute vie dans ces conditions sera insupportable à Admète. Le sacrifice d’Alceste ne résout rien, ne donne rien, il crée le désordre.

Commence alors la chiane des désordres.

Admète interrompt la mort et la cérémonie mortuaire, en accusant ses parents de ne pas s’être offerts,

et Alceste alors jusque-là calme ou faisant comme si s’échappe, pour ne pas subir de mort clinique et propre, mais destructrice et « sale », se couvrant de sang, dessinant dans sa cage de plexiglas où elle s‘est réfugiée maison et enfants, ce qu’elle laisse, se détruisant elle-même (dans la légende, elle s’empoisonne), pour ne pas à être détruite proprement. La mort dans les conditions imposées ainsi est sale, est horreur, est à l’opposé de ce pourquoi elle meurt.

De son côté, Admète continue d’accuser ses parents et enferme sa mère dans le cercueil, devenant à son tour « matricide ». La condition de préserver Alceste était de tuer son père ou sa mère, et évidemment en « surimpression » apparaît l’Oreste des « Euménides », à moitié nu, aux pieds de la figure de sa mère fossilisée, presque momifiée en éternelle Clytemnestre, pendant qu’on voit à l’écran Clytemnestre, Athéna, Apollon, juger s’il faut sauver ou non Oreste de ses mouches…

Admète sombre dans la même folie, relié à sa mère qu’il sort de sa bière, et tous deux se roulent et se lovent l’un l’autre dans des mouvements proches de ce qu’on avait vu plus tôt entre Oreste et Clytemnestre.

Tout remonte donc, les liens fondamentaux, les meurtres putatifs ou non, les je t’aime je te tue qui courent la mythologie pendant qu’Héraklès, errant et passant par là en cuvant son Whisky, le sauveur par obligation, celui qui entre deux travaux contraints arrive pour sauver le sauvable. Une scène non pas irréaliste ou surréaliste mais hallucinante.

Alceste est morte, Admète désespéré et perdu, au bord d’avoir rejoint Oreste dans les grands matricides. Pas mal, le boulot d’Apollon… il a réussi son coup.

Ce que dit Warlikowski, c’est que les mythes ne disent rien des conséquences que les mortels, les hommes, les vivants endurent devant les fantasies des Dieux. Ici, la conséquence est toute simple, Admète ne peut accepter la mort d’Alceste, la douleur est infinie, pas plus qu’il ne pourrait accepter la mort de ses parents ou notamment de sa mère. Tout ce qui reste après tout cela est un désastre.

Mais ce qu’il nous dit aussi, c’est qu’Alceste, morte dans sa bière et communiquant avec Admète par écran interposé, comme par une communication de l’au-delà, ne résout pas plus, et encore mieux, qu’Héraklès la ramenant à la vie ne la fait que ramener dans une vie ravagée et encore la faisant passer pour « une autre ». Admète est une loque, il a détruit sa mère, il s’est détruit, et voilà Alceste vivante, qui cherche du regard un Admète détruit qui préfèrerait alors qu’elle fût morte ou statufiée pour l’éternité. La tragédie n’est pas un conte de fées, quand elle est passée, plus rien ne repousse comme avant. Hiroshima.

Admète devant le cercueil d’Alceste avait croisé le regard de son père qui lui avait dit tout de go que sa vie propre valait plus que toute autre… « Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie » a dit Malraux. Et c’est un peu le motto de tout l’épisode, appliqué à soi, « Ma vie ne vaut rien mais rien ne vaut ma vie ». Alceste, en sacrifiant la sienne, d’une certaine manière s’était détachée de l’humaine condition. Elle en est sauvée par les Dieux, parce que son « sacrifice » ici est inutile, il n’a rien résolu. Hiroshima a quand même eu lieu.

Alors très rapidement on glisse vers le dernier épisode de la première partie Apolonia… Admète est encore dans son désespoir irrémédiable mais Alceste (Magdalena Cielecka, comme toujours aux limites, comme toujours phénoménale) est devenue Apolonia, la calme Apolonia Machczyńska-Świątek il y a des enfants, toujours ces orphelins juifs, poupées de cellulose, il y a le vieux père, au fond, silencieux et il y a un SS, interprété par le même acteur (Wojciech Kalarus) qui tout à l’heure interprétait Thanatos, la mort. Un SS bien propre qui donne simplement les termes du marché. Ou le père s’accuse d’avoir cacher les juifs, et il prend la faute et sauve sa fille, ou la fille prend tout sur elle.

Alceste-Apollonia regarde au loin son père qui garde le silence. Echange de regards. Rideau.

Le réel vaut le mythe, et quelquefois le dépasse parce qu’il est le réel…

Ce dernier épisode, si bref, si sec, ne se comprend évidemment que par rapport à la profusion qui précède : on était dans le mythe, mais aussi dans la réalité de la mélasse humaine et c’était un désastre.

On est ici dans le réel de l’histoire, qui reproduit la situation du mythe avec les mêmes attitudes et la même réponse. « Ma vie vaut mieux que la tienne », même si tu es ma fille. Mais cette fois-ci point d’Apollon fauteur, mais un SS anonyme, un Eichmann petit rouage, comme l’est la mort, toujours appelée quand il faut. Exécuteur d’une grande machine de guerre, c’est-à-dire de cette machine qui permet tout au nom de ce qu’elle est guerre : on en revient à Agammemnon. C’est de nouveau le père qui sacrifie sa fille, mais non plus au nom de quelconques valeurs ronflantes, mais au nom de ce à quoi il tient le plus, sa peau.

Malaparte avait raison : seule la peau (« La Pelle ») compte, sans morale.

Hiroshima de l’humanité.

Deuxième partie

La deuxième partie, plus courte évoque en continu les conséquences quelquefois inattendues de tout ce qui précède et se projette essentiellement dans l’aujourd’hui. Elle est plus courte, peut-être encore plus terrible.

Elizabeth Costello

Dans le parcours théâtral de Krzysztof Warlikowski, le sud-africain J.M.Coetzee, prix Nobel de littérature en 2003 a une place particulière dans la mesure où ses textes apparaissent régulièrement dans ses spectacles, jusqu’à son dernier, entièrement consacré à ce personnage singulier qu’est l’universitaire et romancière Elizabeth Costello, personnage de roman si « réel » que des universités américaines l’invitèrent à des conférences…

Coetzee utilise Elizabeth Costello dans diverses œuvres et notamment pour défendre ardemment les droits des animaux. Mais les textes de Coetzee ont cette force singulière qui place le lecteur au carrefour ténu entre le vrai et le faux, au-delà du bien et du mal, entre l’humain et l’animal, l’innocence et la culpabilité, les victimes et les bourreaux. En ce sens, interpeller Coetzee est ici un acte fondateur, parce qu’à ma connaissance c’est la première fois que Warlikowski met en scène Costello, dans un long discours à l’effet de réalité hallucinant grâce à l’extraordinaire interprète qu’est Maja Ostaszewska, derrière son pupitre, comme on les reverra dans sa mise en scène d’« Elizabeth Costello » quand l’héroïne est priée de discourir devant des autorités académiques.

Ici, elle est une jeune femme, décidée, avec ses gestes nerveux, sa manière de se toucher le col de chemise, de regarder la foule, de l’éviter, mais aussi de démontrer sa thèse qui est la plus provocatrice qui soit dans le contexte : assimiler le massacre des animaux dans les abattoirs à l’holocauste des juifs et à leur massacre dans les camps de la mort.

Après avoir démontré comment l’humanité dans ses ravages se tresse avec les mythes qu’elle a elle-même construits pour les justifier, Warlikowski à travers Costello aborde de nouveau ce qui est un des axes porteurs de tout son théâtre, sur lequel il revient sans cesse, pour lui l’extrême de ce qu’est le « deshumain », la shoah, qu’il ne peut détacher de la question polonaise. La question juive revient sans cesse, irrésolue et tragique, dans son théâtre et à l’opéra, avec quelques sommets comme sa Salome munichoise, ou évidemment l’Odyssée, une histoire pour Hollywood, histoire d’Izolda Regensberg échappée du ghetto qui a recherché son mari pendant toute la guerre, et que selon le principe d’Apollonia (histoire/mythe) Warlikowski rapproche de l’Odyssée d’Homère.

En cela Apollonia est la pièce – racine du parcours humaniste, douloureux et tragique de Krzysztof Warlikowski, dans une Pologne au bord de l’oubli par l’action (alors) du parti d’extrême-droite au pouvoir qui cherche à réécrire l’histoire du pays… et qui est toujours à l’affût puisque le nouveau président de la république en est issu.

Mais comme je l’ai écrit, si cela ne concernait que la Pologne, ce théâtre n’aurait pas cette force démonstrative. En interpellant les mythes ici, en interpellant l’Odyssée ailleurs, Warlikowski donne une portée universelle à cette mémoire-là dont nous sommes tous dépositaires.

C’est pourquoi le discours de Costello qui ouvre la deuxième partie et en couvre un bon tiers sinon quasiment la moitié est presque celui qui pose les questions clefs de notre humanité.

Il interpelle notamment le Rapport pour une académie de Franz Kafka, où un singe, Rotpeter, raconte sa vie et son assimilation à la vie des hommes, soulignant la frontière fragile entre l’homme et l’animal, mais aussi la question de la reconnaissance de « l’autre » et partant, du juif (le texte a été d’abord publié en 1917 dans la revue « Der Jude » , le juif), le singe s’exprimant devant les humains comme une allégorie du Juif Kafka s’exprimant devant les Gentils.

La question de la frontière homme-animal, est une question qui concerne les juifs, dans la mesure où la manière dont ils ont été exterminés montre qu’ils n’étaient pas des frères humains, mais des « autres » que cette altérité même permettait d’exterminer. En sauvant des juifs, Apolonia leur reconnaissait une humanité, une fraternité, ce qui était impensable dans une pensée SS : une non-juive comme Apolonia ne pouvait reconnaître des juifs comme humains.

Ce sentiment d’altérité non-humaine, je l’ai rencontré par hasard en Grèce, dans les années 1980 face à la mer qui regardait vers la Turquie, en compagnie d’un jeune moine orthodoxe un peu exalté qui m’avait dit « un jour, nous irons là-bas et nous les tuerons tous ». Je lui avais rétorqué, « ce n’est pas là expression de charité chrétienne »… et il m’avait répondu, littéralement : « Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι », mais les turcs ne sont pas des hommes…

C’est pourquoi Costello ose la comparaison homme-animaux en rapprochant l’holocauste du massacre des animaux dans les abattoirs. Le même massacre de masse, la même méthode « scientifique » avec la différence que dans le cas des camps et des juifs, il y avait les coupables, les nazis, et ceux qui « ne savaient pas », y compris autour de Treblinka… Costello a alors cette phrase terrible : « Seuls les détenus des camps étaient innocents ».

Nous en sommes tous dépositaires.

Cette culpabilité portée par tous, partagée comme un poids impossible à ôter est pour Warlikowski structurelle et ne peut être l’objet d’oubli. C’est pourquoi il y revient sans cesse, non pour une question morale ou historique, mais parce qu’il voit là l’exemple même de l’humaine tragédie. La programmation administrative de l’élimination d’humains leur nie leur humanité non parce qu’ils seraient des animaux, mais parce qu’ainsi la conscience du bourreau est sauve : ils ne sont pas des hommes.

C’est ce mécanisme que Costello démontre et qu’elle applique aux abattoirs et à la négation de l’animal en tant qu’être ayant droit à vivre. C’est aussi là-dessus que se cristallisent de longs débats. Avec du côté des abattoirs la même conscience qu’ils existent, mais qu’on ne les voit pas dans les centres-ville, et qu’ils existent pour notre bien, puisqu’on mange ensuite les animaux qui ne sont plus animaux mais carcasses ou steaks. Ce qui excuserait le geste.

Or, elle rappelle que de la même manière, les nazis firent du savon, des tissus, des abat-jours des restes humains chosifiés, histoire de montrer que les sacrifiés dans les fours étaient des choses et qu’on est dans un processus voisin. Cela se discute évidemment. Mais l’arguement est lourd.

Nous touchons à l’insupportable de l’humanité, à ce qui la rend cet Hiroshima dont je parlais plus haut, nous touchons au ravage, au désastre, et c’est cela-même, ce ravage, ce désastre, cette renonciation à l’humain qui lacère Warlikowski, l’irréductible humaniste, le metteur en scène du tragique humain. Il revient sans cesse à la deuxième guerre mondiale non pas par goût de l’histoire ou pour évoquer des horreurs qui de toute manière ont essaimé l’histoire de l’humanité bien avant les nazis, mais parce qu’il y voit une sorte de racine « scientifique » établie d’une renonciation à l’humain dont le poids a été partagé un peu par tous, malgré les dénégations et les déclarations officielles.

Ce qui fonde l’Europe aujourd’hui, c’est cette conscience-là, qui est de reconnaître cette extrême de l’inhumain, en quelque sorte fondateur.

Le discours de Costello, magistral dans son expression théâtrale parce que reposant sur le corps, le mouvement, le regard d’une seule actrice éblouissante, mais aussi parce qu’on est au cœur de l’économie du théâtre : une actrice, un micro, un pupitre, et au cœur du discours, au-delà même de ce que Costello personnage peut affirmer dans son excès. En assimilant camps et abattoirs, ce discours souligne simplement que ce n’est pas l’objet du meurtre, homme ou animal, qui est en cause, juif ou bœuf, tzigane ou mouton, mais le donneur de mort, et la manière de la donner. Et qui pourrait nier – dans notre actualité française récente, que les vidéos atroces d’L‑214 n’aient pas touché en notre plus profond une autre corde, celle de l’inhumanité du tueur, d’abattoir ou de camp… Et donc de la déshumanisation de l’humain… ?

Alors à un moment Costello ouvre un rideau de plastique laissant voir, au moment où elle évoque les limites animal-humain et la question du singe, notre Héraklès de la première partie, Andrzej Chyra entrer de manière animalesque, à la limite comme un singe qui va apprendre à se raser en gâchant la moitié de la bombe à raser, en des gestes maladroits, lourds en une pantomime fascinante.

C’est aussi Andrzej Chyra qui dans Elizabeth Costello jouera le singe, Rotpeter, au milieu des académiciens, lui aussi est un fil rouge génial dans l’animalerie warlikowskienne, et sa présence dans la dernière partie vaut aussi transition puisque si Costello va disparaître de scène, il y restera.

À l’écoute de ce long discours, qui vous aimante, je l’ai trouvé tellement incarné, presque hypnotique, et en même temps si « naturellement joué » qu’à un certain moment, j’ai lâché les sous-titres, je n’ai plus cherché à comprendre, mais me suis laissé aller au rythme de la langue polonaise, aux expressions, aux cris, aux modulations, je me suis laissé aller au pur théâtre et à son interprète absolument exceptionnelle dont je répète le nom avec émotion, Maja Ostaszewska, simplement inouïe.

Le jugement d’Apolonia

Sans transition ou par la seule transition du génial Andrzej Chyra, qui incarne trois personnages tous différents et tous identiques, Heraklès, le singe et le juge, nous considérons à ce moment le juge, celui qui, en Israel, doit juger dans l’entrée au rang des justes de Apolonia Machczyńska-Świątek. On se demande pourquoi ce juge digne a cet aspect clownesque, pas très sérieux, dans un processus qui semble si sérieux.

C’est Ryfka Goldfinger la seule survivante des juifs cachés par Apolonia qui a voulu témoigner du sacrifice d’Apolonia, elle se retrouve devant un juge en position de témoin, avec son petit fils qui l’accompagne (Piotr Polak), et le fils d’Apolonia devenu orphelin, Slawek.

Elle fut jadis interprétée par Ewa Darlowska, disparue il y a peu, dont la mythique Maia Komorowska a repris le rôle. Ayant vu plusieurs fois Komorowska, notamment dans la scène finale de Elizabeth Costello en vieille hallucinée allant passer « d’un bord à l’autre », on est frappé par le ton très différent de la voix, plus grave, plus « terrienne », en rien hallucinée et combattive qui compose ce personnage de témoin et dont la scène fait comprendre peu à peu qu’elle est certes témoin, mais aussi un peu « accusée »…

Elle est évidemment accusée d’être en vie.

Quand tout le monde est mort, on finit forcément par soupçonner le seul vivant.

On comprend alors tout le sens de cette scène, la dernière de la soirée avant l’épilogue, qui est non pas la célébration de la morte Apolonia, la sacrifiée, mais la recherche de tout ce qui pourrait faire de la sacrifiée une femme ordinaire, non digne d’entrer dans la liste des « justes ». Warkikowski joue avec les pièges du réel, mais aussi avec tout le pragmatisme dont il a fait preuve dans la scène de la mort d’Alceste montrant les ravages derrière le mythe. Il montre une mécanique « judiciaire » en soi admissible, qui tourne au soupçon, à l’interrogatoire, à un zeste de culpabilité pour cette Ryfka Goldfinger encore trop vivante pour être honnête et donc vieillie, à moitié aveugle, sous le feu des questions du juge, et protégée par son petit-fils incrédule et qui se bat, avec sa logique implacable de vieille juive qui en a vu d’autres.

Quand l’affaire est close, Apolonia est comptée au sein des justes, et c’est alors le discours de son fils, qui achève le ravage de l’humain et rappelle tout ce qu’on a vu sur le rapport sacrificiel mère-fils, Oreste et Clytemnestre, Admète et sa mère : on écoute le discours du fils, qu’on attend laudateur et ému, et qui à travers un poème du juif Andrzej Czajkowki écrit à 11 ans, rappelle que sa mère a préféré mourir plutôt que survivre avec son fils. Slawek pose la question terrible du fils à sa mère : Mais tu as préféré mourir avec lui que de vivre avec moi.

Apolonia ne s’est pas sacrifiée : elle a préféré mourir avec d’autres que de vivre avec son fils, et comme Ryfka Goldfinger était accusée d’être vivante peu avant, Apolonia devient l’accusée dans les mots du fils, accusée d’être morte, d’être une héroïne, d’avoir créé cet orphelin qui rappelle alors un peu ce petit orphelin de début, cet Amal qui veut sortir dans la cour. Comme si une boucle était bouclée.

Apolonia a caché des juifs et fait des orphelins : encore une fois, la plainte des fils qui par-delà la mort tuent encore leur mère.

Dans les méandres de l’humanité tragique, de l’humanité souffrante, il n’y a pas de salut, pas de mémoire glorieuse, il n’y a encore et toujours qu’Hiroshima…

Constat amer, pessimisme foncier de Krzysztof Warlikowski ? Bien plutôt conscience de la complexité, conscience de la fragilité des frontières du bien et du mal, conscience que le travail de l’humain n’est jamais terminé, toujours sur le métier… mais surtout conscience que seul le théâtre en l’occurrence peut rendre compte de la complexité, de l’absence totale de linéarité des choses et des événements, conscience de la vie comme tressage de données multiples, et conscience surtout que les mythes, transmis notamment à travers le théâtre grec, ne simplifient rien, n’expliquent rien, mais ne font qu’accompagner nos vies, sur un éternel radeau de la Méduse.

C’est aussi pourquoi la dernière scène l’épilogue en forme de chanson de Renate Jett, dans la « cage » où naguère Clytemnestre a été assassinée par un Oreste presque incestueux, tous finissent par se réunir, par danser, par boire, et l’on retrouve le joyeux radeau du théâtre, le chariot du Thyase.

Après 4h30 de drames et de déchirures, ils sont tous là, eux les acteurs ou ce qu’ils incarnent, eux les humains comme nous, car ils sont nous, traversant l’espace nonchalamment comme ceux qui ont accompli leur devoir, être nous devant nous, qui sommes en larmes.

(A)pollonia est décidément un spectacle inoubliable, qui plonge dans nos plaies et y tourne, mais qui en même temps, malgré le pessimisme, nous laisse une indicible conscience de faire partie de l’humanité, de celle pour qui tout prend sens au théâtre et dans les textes. C’est pourquoi tout spectateur de Warlikowski, amoureux du théâtre, devrait refaire le voyage de Varsovie, le pèlerinage de Varsovie dès que s’annonce une reprise : on ne se passe jamais de ce « théâtre mode d’emploi ».