Les objets décoratifs en verre doivent compter parmi les plus fragiles, pour des raisons autant matérielles qu’immatérielles : bien sûr, ils sont fragiles, un choc leur est fatal, et de ce point de vue, leur conservation tient parfois du miracle, mais surtout, ils sont soumis aux caprices de la mode, et risquent fort d’être impitoyablement mis au rebut dès qu’ils cessent d’être caressés par des yeux épris de leur éphémère nouveauté. Collectionner les verreries, c’est donc défier le temps à double titre : c’est assurer la permanence d’objets dont l’existence défie les mille incidents domestiques susceptibles de les anéantir, et c’est refléter l’inéluctable évolution du goût.

La nouvelle exposition proposée par le Musée du Verre de Conches-en-Ouche, près d’Evreux, remplit cette double mission, et les quelque cent cinquante pièces qu’elle réunit susciteront immanquablement des admirations émerveillées. On se réjouit d’apprendre que ces œuvres ont récemment rejoint les collections de cet établissement créé il y a un quart de siècle dans la ville qui vit naître et mourir François Décorchemont (1880–1971), l’un des grands verriers français du XXe siècle. D’abord influencé par l’Art Nouveau, avant de devenir un des maîtres de l’Art Déco, Décorchemont devint à partir des années 1930 un grand fournisseur de vitraux pour les églises normandes ainsi que pour Sainte-Odile, à Paris. A la fin des années 1980, la ville de Conches possédait à peine une dizaine d’objets, mais à force d’obstination et grâce à l’aide des autorités et par le biais de nombreux dons, la collection compte à présent plus de six cents pièces, et le musée s’est tout récemment installé dans le grand bâtiment d’un ancien hôpital, maternité puis hospice, entièrement réaménagé. Ses différentes salles offrent aux visiteurs un parcours chronologique allant de la fin du XIXe siècle à nos jours, avec trois orientations liées aux activités de Décorchemont : objets décoratifs, vitraux et création contemporaine.

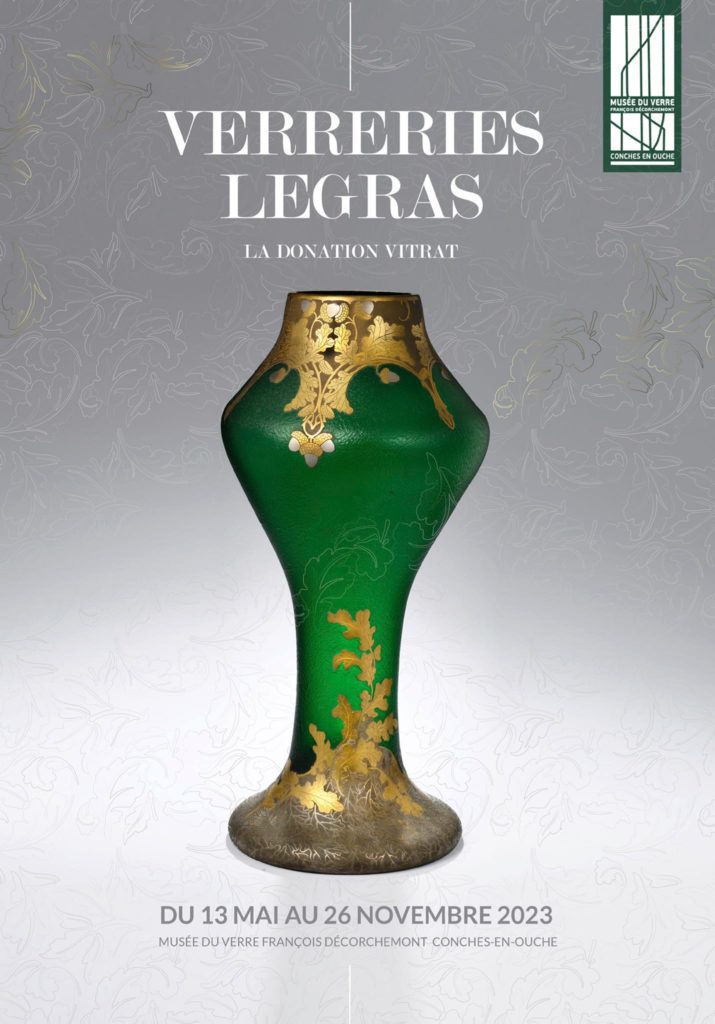

Cet été, la visite est complétée par une exposition temporaire rendue possible par le don qu’a consenti un couple de collectionneurs, Dominique et Jean Vitrat, qui se passionnent depuis plusieurs décennies pour les verreries Legras. L’ensemble qu’ils ont offert au musée de Conches est exceptionnellement visible dans son intégralité, jusqu’à cet automne, après quoi la majorité des pièces rejoindront les réserves : allant des années 1880 aux années 1920, ces objets qu’ils ont choisis dans leur collection forment néanmoins un tout cohérent puisqu’ils proviennent tous du même producteur. Etablies à Saint-Denis et à Pantin, les usines de verrerie créées et dirigées par François-Théodore Legras (1839–1916) ne jouissent pas du même prestige que les fabriques de Baccarat ou de Saint-Louis ; leurs créations sont loin d’avoir la réputation (et d’atteindre les prix) des objets signés Gallé, Daum ou Lalique. Cette injustice de la postérité tient en partie à leur nature plus « industrielle », mais aussi à des raisons purement aléatoires : à la fin des années 1950, alors que les usines Legras avaient renoncé depuis 1930 à proposer des objets d’art pour se recentrer sur la production utilitaire, un incendie mit un terme à leur activité et entraîna la destruction de toutes leurs archives. Pour étudier les verreries Legras, il fallait donc se livrer d’abord à un patient travail de reconstitution : c’est ce que n’ont pas hésité à faire les Vitrat, deux ouvrages parus en 2004 et 2012 diffusant le fruit de leurs recherches. Dès 2013, le musée de Conches avait consacré une exposition à Legras, et dix ans après, les Vitrat ont décidé de léguer une partie de leur précieuse collection à l’établissement.

La présentation de la donation Vitrat commence par montrer le versant utilitaire de la production Legras : fioles destinées à accueillir parfums et alcools, services à liqueurs, plats et couverts à salades, mais aussi flacons « à sujet », comme celui qui représente une fontaine Wallace (on aurait aimé voir aussi un de ceux qui portraituraient le tsar ou le président de la république). Certains objets pseudo-Louis XV ou de couleur unie évoquent encore le goût du Second Empire, mais grâce au verre émaillé apparaissent déjà des détails caractéristiques des dernières décennies du siècle : l’exotisme, l’orientalisme et le japonisme font une entrée remarquée, jusque dans l’onomastique. Les planches de catalogues commerciaux retrouvés permettent en effet d’apprendre quels noms étaient donnés à ces objets pour que les acheteurs puissent les identifier : services à bière russes, mexicains ou égyptiens, en fonction de leur ornementation, « cylindre Yokohama », « cache-pot indien », « broc Timgad », « bouquetier Négus » et ainsi de suite. La multiplication des procédés (verre gravé à l’acide ou guilloché, motifs en relief, rehaussés d’émail ou de dorures) et l’inventivité des concepteurs laissent pantois, face à des objets où semblent se superposer un nombre de couches successives, pour déboucher sur des créations méritant pleinement le nom d’artistiques et dûment primées lors des expositions universelles. Les formes plus élancées, les motifs végétaux et floraux plus audacieusement stylisés coïncident avec la propagation de l’Art Nouveau, certains modèles n’ayant rien à envier à ceux de l’Ecole de Nancy.

Si l’apogée des verreries Legras se situe incontestablement entre 1885 et 1910, avec des objets aussi stupéfiants que la série Pompéi, aux formes tortueuses et aux couleurs capricieuses, ou la série Printania, incarnant la transition de l’Art Nouveau vers l’Art Déco, une ultime vitrine montre que la production artistique se poursuivit dans les années 1920, avec huit pièces tout à fait représentatives : on revient à des verres unis, les formes deviennent plus simples, les décors se géométrisent implacablement. Adieu les vases ornés de paysages (toute une série était consacrée à diverses villes maritimes, ici représentée par le vase Cancale), adieu feuilles et fleurs naturalistes, adieu marbrures et dorures, adieu « Panier malgache », adieu flacons Félix Faure ou Nicolas II. Alors que tout passe et tout lasse (ou casse), c’est tout un demi-siècle d’histoire du goût que résume parfaitement la donation Vitrat, qu’on ne saurait trop recommander d’aller contempler au musée de Conches.