Contextes : le belcanto, l’inconnu à Salzbourg

Considérons Salzbourg dans ses relations au belcanto. Si l’on commence par Bellini, c’est en 1976 qu’il est programmé pour la première fois et le seul opéra présenté scéniquement est Norma, dans la fameuse production Caurier/Leiser pour Bartoli en 2013 et 2015. Quant à Rossini, c’est le Rossini bouffe qui a été privilégié, Cecilia Bartoli a programmé ces dernières années Italiana in Algeri, Cenerentola et Barbiere di Siviglia, qui est le titre le plus représenté (depuis 1931), suivi par Cenerentola (une production Hampe dirigée par Chailly en 1988 et Sir John Pritchard en 1989). Le seul « Rossini serio » programmé à Salzbourg fut Moïse et Pharaon (Prod. Flimm, dir. Muti) en 2009.

Les quelques titres de ce répertoire (Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia, I Capuleti e i Montecchi… l’ont été sous forme concertante, manière de faire le plein de public sans trop dépenser, comme la Norma de 2010 avec Edita Gruberova…

Cela paraîtra aux uns difficilement croyable et aux autres tout à fait normal eu égard aux orientations du Festival de Salzbourg, mais le seul opéra de Donizetti sous forme scénique à avoir été présenté à Salzbourg est Don Pasquale. Le Covid a empêché la dernière production d’être programmée l’été (Pentecôte 2020, Caurier/Leiser, Capuano, Bartoli). Si bien qu’il faut remonter à 1971 et 1972 pour trouver la dernière production scénique de ce Donizetti bouffe (Muti), assez régulièrement proposé à Salzbourg, depuis… 1925, dans une production dirigée par Bruno Walter (avec Maria Ivogün…).

C’est donc la première fois que Maria Stuarda, et plus généralement un grand opéra belcantiste de Donizetti est présenté sous forme scénique au Festival de Salzbourg, et en soi, c’est donc un événement.

Le calcul de Markus Hinterhäuser dans son élaboration de l’édition 2025 était loin d’être absurde. D’abord, l’œuvre est connue du public, et notamment en Allemagne et Autriche à cause de la tragédie de Schiller d’ailleurs jouée à Salzbourg avec un grand succès en 2021 (voir notre compte rendu ci-dessous). Ensuite, il y a dans la distribution Lisette Oropesa qui est une star.

Enfin, l’œuvre est une confrontation entre deux êtres et deux mondes, confrontation de pouvoir, de caractères, et de religions. Historiquement, l’exécution de Marie Stuart a été une sorte de boulet pour l’image d’Elisabeth 1ère, qui l’a gardée en prison tout de même 18 ans avant de l’exécuter, fortement poussée par ses conseillers, alors que contrairement à ce que livrent Schiller et Donizetti elles ne se sont jamais rencontrées… Et l’ironie de l’histoire fait que c’est Jacques VI d’Écosse, fils de Marie Stuart, qui lui succèdera… C’est l’histoire d’une fin, la fin des Tudor, et d’une naissance, celle des Stuart… encore une petite histoire d’apocalypse-révélation.

Mais dans cette affaire, l’histoire compte peu. Ce qui compte, c’est le spectacle et avant tout le spectacle vocal qui doit opposer deux reines du belcanto, un soprano et un mezzo, pour les délices, que dis-je, la jouissance, des fous de voix. Il suffit de voir les (grands) enregistrements qui affichent Gencer/Verrett ou Sutherland/Tourangeau ou Caballé/Verrett ou Gruberova/Baltsa pour comprendre le niveau auquel nous nous situons et qui devrait être celui attendu ici.

Mais contrairement à ce qu’on croit souvent, le belcanto exige de vrais chefs et pas des comparses accompagnant les voix. C’est l’erreur qu’on fait la plupart du temps – en se fondant sur l’attente du public, pour qui seules les deux dames compteraient.

En réalité, les opéras belcantistes sont comme les autres, ils tiennent sur le fameux trépied de l'opéra, Direction musicale/Voix/Mise en scène. Et sur l’orchestre belcantiste, il y a aujourd’hui bien des erreurs d’aiguillage. D’abord, je ne cesse de le répéter, nous regardons cette musique non par rapport à son passé, mais par rapport à son futur. Comme le jeune Verdi a beaucoup écouté Rossini et Donizetti, nous considérons quelquefois qu’il faut faire Donizetti comme du Verdi et du Verdi de plus en plus tardif. Ensuite, la question du style vocal se pose également, et là encore, on regarde beaucoup plus au futur qu’au passé et on entend – emporté par des chefs à côté du sujet, des interprétations qui tirent sur le vérisme, sur Puccini, d’autant qu’aujourd’hui, les chanteurs chantent aussi bien l’un que l’autre, piétinant le style au profit de l’effet produit.

La question du style est déterminante sur ce répertoire, et les recherches sur le baroque, l’interprétation rossinienne HIP, devaient alerter. Le belcanto est en quelque sorte le dernier état d’un style né au XVIIe et au XVIIIe, et passé au prisme de Gluck, Mozart, Cherubini et Rossini.

Donizetti (et, ce n’est pas un hasard, Meyerbeer) sont pétris de Rossini et de chant rossinien. Le chant rossinien procède dans les opere serie directement du chant baroque et Rossini, par sa manière de réutiliser ses airs, par ses micmacs divers, ne fait que continuer des habitudes ancrées dans l’opéra du XVIIIe. Il faut pour moi considérer le belcanto par rapport à son passé, comme le dernier feu d’un certain style de chant, mais allié à une dramaturgie qui elle, se renouvelle depuis Gluck. C’est pourquoi un orchestre sur instruments d’époque se justifie pleinement pour ce répertoire, ce qui veut dire aussi travail sur l’écriture, l’instrumentation, les couleurs de l’orchestre, la correspondance voix-instruments, tout un travail en profondeur que par ailleurs on n’a pas entendu à Salzbourg. Mais cela signifie aussi un travail sur le diapason, sur la relation scène-salle. Les théâtres au XIXe étaient pour la plupart moins vastes (même si les deux Mecque du belcanto, la Scala de Milan et le San Carlo de Naples étaient de très grands théâtres). Cela signifie aussi une réflexion sur la moindre catégorisation vocale (la frontière entre mezzo et soprano était fragile à l'époque de la création, il faut l'entendre dans un opéra où s’opposent un mezzo et un soprano comme Maria Stuarda). Un seul exemple pris dans notre passé discographique, une Shirley Verrett (Elisabetta de Maria Stuarda) a chanté Norma de Bellini, comme l’ont chanté Gencer, Caballé, Gruberova, Sutherland qui furent des Maria Stuarda.

Toutes ces considérations qu’il faut sans cesse rappeler sont des obstacles à une représentation musicalement réussie de Maria Stuarda. Et c’est d’abord par la musique que cette production pèche.

La musique

Elle pèche par une direction musicale sans qualités (au sens « musilien » du terme) avec un orchestre absolument pas impliqué et un chef indifférent, qui ne fait rien ressortir de la partition de Donizetti et ne crée aucune dramaturgie musicale. Cette direction ne répond pas à la question de la nature de cette musique, de la manière de la diriger, c’est-à-dire de l’orienter. Si Musil dans son roman, « L’homme sans qualités » souligne que l’homme vit souvent que par « la force d’inertie de l’habitude », il y a dans cette vision musicale une sorte de force d’inertie qui ne fouille pas, qui ne cherche pas, comme si cette musique était une donnée nécessaire pour soutenir les chanteurs, suffisante pour assurer la représentation. Mais point de travail sur la « raison d’être » point de travail sur un fil rouge culturel ou intellectuel, les notes sont un donné, on les exécute comme on croit devoir le faire, mesure après mesure… Et après ?

À la tête d’un tel orchestre, les Wiener Philharmoniker dont les capacités techniques ne sont plus à prouver, et capable du meilleur, Antonello Manacorda aurait dû se coltiner cette musique, l’affirmer, la défendre, en montrer les qualités, les reliefs, les rayons et les ombres. On aurait attendu, pour cette « première fois » à Salzbourg de cette œuvre, mais aussi la « première fois » du chef dans cette fosse à la tête d’une des productions phares de l’édition 2025 un véritable engagement, une volonté de montrer cette musique sous sa lumière, sous ses couleurs. Il ne s’agit pas ici de faire de Maria Stuarda un absolu de la musique d’opéra, surtout à l’orchestre, mais tout de même, l’œuvre mérite mieux que ce déroulé note après note sans vraie ligne sinon accompagner, sinon un « être-là » et elle mérite un peu plus de finesse, de subtilité, de recherche de la couleur, de travail sur les systèmes d’écho entre voix et fosse, sur les manifestations des pupitres solistes. Manacorda se contente de soigner les équilibres, de retenir le volume des Wiener Philharmoniker qui, on le sait, (voir le Macbeth) savent se faire trop entendre quand on leur lâche la bride, comme des vedettes en représentation. Et ainsi tout cela se déroule, sans saveur, sans brillant dans la normalité d’une présence « obligée » des uns et des autres dans la fosse. On aurait pu penser aussi qu’avec une mise en scène aussi statique et fondée sur l’image plus que la dramaturgie, on aurait eu soin en fosse de créer une mise en son qui supplée l’absence de relief scénique, c’est-à-dire soigne les contrastes, les dynamiques, les respirations, les oppositions de tempo si importantes chez Donizetti, mais non, les manèges tournent et la musique aussi comme un manège qui n’a rien d’enchanté.

En cause aussi les Wiener Philharmoniker, dont ce n’est pas le répertoire et qui n’ont pas joué cette œuvre depuis 1996 (dans la fosse de Vienne), et qui ne sont visiblement pas stimulés. Mais eux aussi sont fossilisés dans leur « être-là ». Leur excellence technique, leur conscience de soi ne suffisent plus aujourd’hui à saluer une phalange qui a perdu une aura qui en faisait la vedette absolue des années où je vins pour la première fois à Salzbourg (1979), et où ils disputaient la prééminence aux Berliner. Aujourd’hui, et nous y reviendrons, le panorama orchestral et musical s’est profondément modifié dans la musique classique. Les plus grands triomphes orchestraux de fosse à Salzbourg cette saison l’ont été pour des formations plus spécifiques (Klangforum pour Trois Sœurs par exemple, ou Musiciens du Prince – Monaco pour Hotel Metamorphosis entre autres). Les Wiener Philharmoniker doivent être stimulés par un chef ou par un répertoire (ils étaient bien meilleurs avec Salonen pour le spectacle de Sellars, One morning turns into an eternity). Ni stimulés par un répertoire qui n’est pas le leur, ni par un chef qui ne les pousse pas, ils s’offrent dans leur ordinaire, évidemment correct, une « routine de luxe » qui jamais n’effleure ni de près ni de loin l’exceptionnel. Il faudra s’interroger sur le rôle de cette formation légendaire et historique aujourd’hui dans un panorama musical mondial qui évolue fortement, comme le fait Jan Brachmann dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung (article accessible moyennant paiement) dont le sous-titre est « Si l'Orchestre philharmonique de Vienne ne se ressaisit pas enfin, sa renommée appartiendra bientôt au passé. Au Festival de Salzbourg, il fait pâle figure face à la concurrence internationale. ».

Les voix

Autre point d’achoppement, la distribution vocale, nettement hors style. Là encore, on se demande quelles motivations ont conduit à afficher ce duo vocal totalement déséquilibré Oropesa-Lindsey, avec un ténor aux qualités éminentes mais sous-calibré pour le rôle. Il faut aussi souligner – nous aborderons dans le détail la mise en scène plus loin, l’absurdité qui consiste à mettre les chanteurs sur des surfaces mobiles, plans inclinés tournants sur eux-mêmes, alors qu’ils doivent affronter un des répertoires les plus difficiles, requérant de leur part une précision incroyable, millimétrée dans l’émission, dans les rubati, dans les reprises de souffle. Déjà lors de l’Elektra genevoise, premier opéra signé par Ulrich Rasche , le sol sans cesse en mouvement gênait les artistes dans un répertoire pourtant très différent. On peut imaginer ce que les mécanismes de ces sols tournants peuvent provoquer dans le bel canto notamment pour des voix peu habituées à ce répertoire. Même si les chanteurs affrontent bravement la situation, on ne peut pas dire qu’on les ait placés dans les meilleures conditions pour les sécuriser vocalement.

On aurait aimé peut-être au moins une voix italienne dans le cast, histoire de donner une trace de parfum des origines, mais ce n’est pas le cas, même sur les rôles les moins importants.

La jeune Nino Gotoshia en Anna Kennedy, la nourrice de Maria, ne dépare pas et offre une Anna très honorable, dont la voix claire sonne bien dans le vaste Grosses Festspielhaus.

Thomas Lehmann en Cecil offre une voix de baryton bien profilée, avec un phrasé soigné et une émission correcte et une belle diction comme souvent les chanteurs américains. Sa prestation vocale et la couleur qu’il donne en font un Cecil crédible, digne et inflexible, mais qui reste élégant et loin de la caricature.

Aleksey Kulagin ne dépare pas vocalement, il est un Talbot à la voix forte, au timbre somptueux, et a donc une vraie présence sur le plateau. Toutefois, je ne pense pas que ce soit la voix idéale pour ce rôle de basse belcantiste. On se souvient de l’élégance et du style qu’un Pertusi pouvait conférer au personnage. C’est dans ce type de personnage que la couleur italienne est déterminante. Kulagin est sans doute un très bon chanteur, mais pas pour ce répertoire pour lequel le volume ou l’épaisseur vocale comptent moins que la recherche de la couleur jusqu’à la moindre nuance.

Avec Bekhzod Davronov en Leicester, on aborde un rôle chanté jadis par des Pavarotti, des Carreras, et plus récemment par un Francesco Meli et le jeune chanteur ouzbèke montre une voix très bien éduquée, un très beau timbre et du style. Nous avions entendu naguère ce chanteur dans Guerre et Paix à Munich dans la production Tcherniakov où il était un très remarquable Anatoli Kouraguine. L’attention au mot, au phrasé, à la couleur en font un Leicester enviable, mais au format encore un peu léger dès qu’il s’agit de s’affirmer à l’aigu, c’est net à la fin dans ses dernières paroles temete un dio dell’innocenza vendicator. Je serai donc bien moins sévère que d’autres à son endroit. La voix est intrinsèquement magnifique, il y a de l’élégance, du contrôle, de la présence aussi, c’est une voix en devenir, et on entend là un chanteur d’avenir qui ne déshonore en rien la distribution.

On comprend les motifs du choix de Kate Lindsey en Elisabetta si l’on pense au personnage, à l’affichage théâtral, on comprend moins les raisons strictement vocales de ce choix. Certes, elle chante une palette de rôles très divers dans lesquels son sens du théâtre et ses qualités d’actrice font merveille, elle chante aussi bien du Monteverdi, du Mozart que du contemporain, mais elle vient aussi de faire un triomphe à la Scala dans Mahagonny Songspiel et Les Sept Péchés capitaux de Kurt Weill. C’est la première fois qu’elle aborde un répertoire à laquelle elle est a priori étrangère. Mais elle est connue et appréciée en Autriche et notamment à Vienne où elle a été Komponist (Ariadne auf Naxos), Despina (Cosi fan tutte), Octavian (Rosenkavalier), Donna Elvira (Don Giovanni), où elle a chanté dans la trilogie Monteverdi, mais aussi Miranda dans The Tempest de Adès, Charlotte de Werther, Orlando d’Olga Neuwirth ou Cherubino des Nozze di Figaro. Pour le public de Salzbourg, elle est sans nul doute un nom, et ses qualités d’actrice en font une Elisabetta rigide, toute de noir vêtue, protestante, avec des gestes incisifs et un profil plutôt sévère d’araignée noire. Mais cela ne suffit pas.

Car il faut chanter… Et là, la voix ne convient pas, l’émission est toujours très crispée, manquant de fluidité, manquant de relief, de tranchant, et surtout de volume. Dans ce rôle il faut de la réserve à l’aigu, il faut de la largeur dans le registre central, il faut une Azucena qui ait été élevée au lait belcantiste (Verrett… encore et toujours), une Elisabetta n’est pas une Dorabella en colère et c’est l’impression qui se dégageait au-delà des qualités scéniques du personnage. Ce choix dicté plus par le profil scénique et l’élasticité de la chanteuse que par des considérations strictement vocales, casse totalement le fameux duo, et met aussi en porte à faux Lisette Oropesa : il faut qu’il y ait entre les deux une émulation vocale qui corresponde au conflit scénique… On en est loin tant stylistiquement et vocalement Kate Lindsey est aux antipodes de l’exigible.

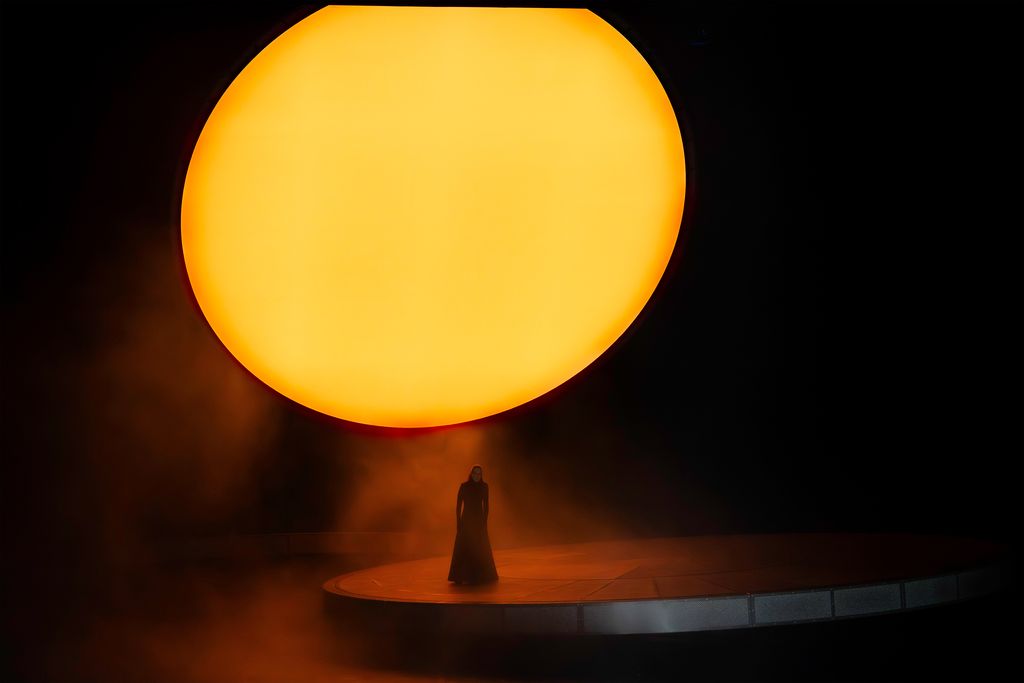

Et puis il y a Lisette Oropesa qui oppose à l’araignée noire un profil de tendre oiselle blanche (on voit déjà les subtilités de la mise en scène). Lisette Oropesa remporte un succès océanique et c’est évidemment justifié. La voix s’est élargie, le phrasé est impeccable, la diction comme toujours un modèle de clarté, elle chante avec les couleurs qu’on aimerait entendre en fosse et chez sa partenaire, avec une palette infinie liée aussi à son contrôle vocal, dominant les filati, les passages, mais aussi les graves et particulièrement expressive (elle a chanté Verdi et cela s’entend aussi). Il y a chez Oropesa une manière de chanter qui semble afficher une fragilité et qui est au contraire d’une vraie solidité, avec les accents voulus, avec le style : c’est la seule vraie belcantiste du plateau et qui sait être à la fois la Maria fragile et la Maria déterminée parce que c’est aussi une interprète sensible. La voix n’a pas un volume époustouflant, mais la projection, la tenue de souffle, la ligne montrent une domination technique incroyable. Une technique belcantiste pure qui lui permet – et ce n’est pas un paradoxe – d’aborder aussi bien Rossini que Verdi, Bellini que Meyerbeer, avec en prime Massenet ou Gounod. Prestation immense, qui était attendue et qui est pour nous confirmation de cette carrière bien menée qui reste assez linéaire et prudente.

Le chœur, dirigé par l’excellent Alan Woodbridge, n’apparaît pas en scène, et ainsi on le verra, fait disparaître ce que la musique offre aussi de spectaculaire, mais, plus grave, sa position crée notamment au début des décalages nombreux, ce qui accentue encore le malaise musical suscité par cette production. Dans Macbeth (production Warlikowski) le même chœur est exposé, étendu sur toute la scène, en un dispositif particulièrement fort qui nous frappe, et dans ce Macbeth, avec les mêmes, pas question de décalages ou d’approximations. La mise en scène fait son office.

Mais dans Maria Stuarda, le metteur en scène Ulrich Rasche a voulu isoler les personnages, les détacher et les écraser sous ses machineries, éliminant le chœur de notre vue, et ça rate.

La production d’Ulrich Rasche

Il y a des opéras (ou des répertoires) où la mise en scène fait partie de l’attendu : chez Wagner, elle est même structurelle, c’est le cas par ailleurs de la plupart des opéras du XXe siècle. En ce qui concerne Maria Stuarda et le belcanto en général, la mise en scène est la dernière roue du carrosse, pourvu qu’elle ne « dérange » pas l’attendu, qui est la performance vocale.

Si vous avez en scène une Gencer et une Verrett ou similaires, vous ne faites même pas cas du metteur en scène et quelquefois à peine du chef. La seule production de l’opéra de Vienne (pour Gruberova et Baltsa) était signée Grisha Asagaroff, et les chefs qui s’y sont succédé sont Adam Fischer, Ion Marin, Jan Latham-König, Marcello Viotti, ce dernier étant le plus familier du répertoire en question. CQFD.

Il est donc déterminant que les voix tiennent la route pour que la production fonctionne quelle qu’elle soit, fût-ce avec un metteur en scène de renom.

Il y a d’ailleurs des metteurs en scène qui n’ont pas mal fonctionné dans ce répertoire, comme Moshé Leiser et Patrice Caurier, dont je vis une Maria Stuarda très honorable en 2014 au Royal Opera House (Joyce Di Donato, Carmen Giannatasio, Ismael Jordi, Bertrand De Billy).

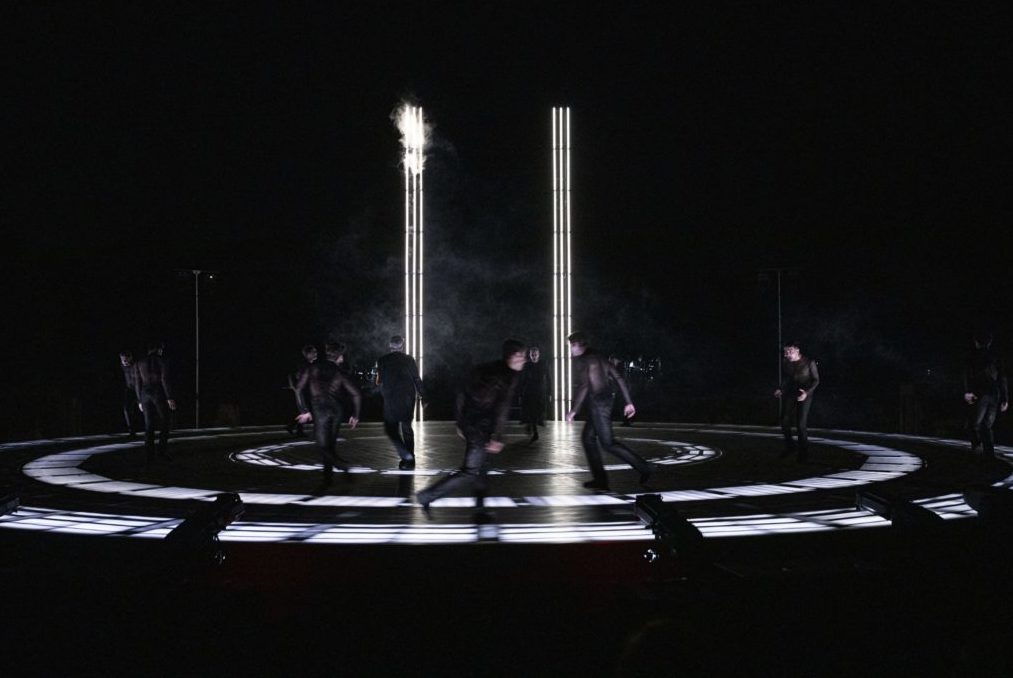

Pour Salzbourg, l’appel à Ulrich Rasche n’est pourtant ni une erreur, ni un contresens : la meilleure preuve est que la production n’a pas déplu au public. Ulrich Rasche, peu connu dans le monde de l’opéra, l’est beaucoup plus dans le monde du théâtre où sa réputation dépasse les frontières allemandes, avec un théâtre très spectaculaire, aux éclairages impressionnants (signés ici par Marco Giusti), très chorégraphié (chorégraphie signée Paul Blackman avec le SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance ) qui déplace la focale sur le visuel plus tôt que sur la dramaturgie pure et dure donnant aux mouvements chorégraphiques, aux groupes qui prennent la place de personnages devenant des chœurs de tragédie, des rôles très importants et souvent marquants. Et il n’est pas non plus un inconnu à Salzbourg où en 2023, il a mis en scène avec succès Nathan der Weise (Nathan le Sage) de Lessing, toujours avec des sols instables, des éclairages très spectaculaires et des scènes tournantes. Ce souvenir n’est pas indifférent pour justifier qu’on l’appelle pour un opéra.

À l’opéra, il a fait Elektra à Genève en créant une gigantesque machine du même ordre, instable et tournante, particulièrement impressionnante et assez cohérente avec l’histoire, rendant les personnages minuscules, comme écrasés par le mécanisme tragique, c’était une image juste, mais une image seulement.

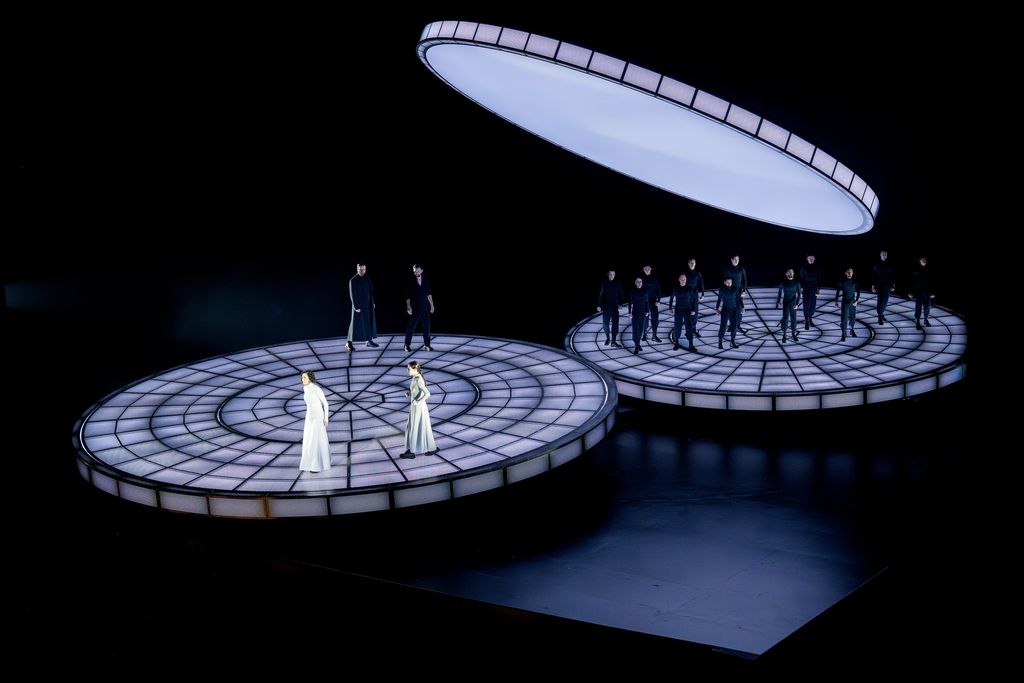

Ainsi, proposer une Maria Stuarda avec des personnages écrasés par une machinerie impressionnante (c’est sa signature), un mécanisme tragique où chacune tourne invariablement autour de l’autre, en un ballet de l’irrémédiable, était une possibilité, et dans la salle du Grosses Festspielhaus, pouvait avoir son sens et marquer des images fortes pour un public qui connaît bien son Schiller. Rasche en effet, metteur en scène de théâtre, s’est d’abord fait piéger par la tragédie de Schiller, laissant les personnages seuls, avec des danseurs-mimes autour en un ballet lancinant, répétitif, lassant et à la fin difficilement supportable, et a fait disparaître le chœur, dissimulé en arrière-scène, alors qu’il ouvre l’opéra, clôt le premier acte et accompagne toute la partie finale, en des moments particulièrement spectaculaires qui disparaissent corps et biens au profit des plateaux qui tournent et des mimes qui marchent de manière rythmée, rappelant de loin le regretté Robert Wilson sans la fascination mais bientôt chargés d’ennui.

Ça tourne, les personnages sont situés sur des plans inclinés qui tournent sur eux-mêmes, et ces plans tournant sur le plateau, avec un certain nombre de bruits mécaniques/métalliques qui se marient peu avec les effluves donizettiennes et les voix diaphanes. Deux plans inclinés au sol et un plan plus vertical sur lequel sont projetés des vidéos de Florian Hetz.

C’est intéressant et « neuf » au début, mais cela devient vite un système dont on a compris le principe en quelques minutes, et qui grosso-modo n’évolue pas. Comme le dispositif scénique des plateaux nus et des mimes ne permet pas une dramaturgie échevelée, les personnages sont éloignés les uns des autres, le travail sur la gestuelle est assez fruste, on finit par s’épuiser ou s'agacer.

On découvre d’abord Elisabeth, toute de noir vêtue (costumes de Sara Schwartz), dans sa rigueur inflexible puis ensuite sur un autre plateau apparaît Maria Stuarda, en blanc, tache immaculée dans cet univers sombre, on comprend tout : qui est la méchante, qui est la gentille, et comme, en plus on connaît la fin, on n’attend plus que le moment où la gentille oiselle, la colombe blanche soit supprimée par celle que j’ai appelée la noire araignée, ou la vilaine corneille, pour rester dans l’ornithologie.

Quand les deux reines s’avancent l’une vers l’autre sur leur plateau respectif, comme deux capitaines de vaisseaux spatiaux, on n’arrive même pas à ressentir de tension tant on a l’habitude de ce « tournez manège ». Comme les personnages ne peuvent sur des surfaces aussi instables se déplacer « normalement » et qu’en plus ils doivent chanter, inutile d’imaginer une direction d’acteur attentive et millimétrée. On reste dans l’élémentaire : tenir debout, monter, descendre avec quelques gestes des bras et rester toujours en retrait, avec les problèmes inévitables pour la projection vocale.

La deuxième partie, qui est dramaturgiquement moins forte dans l’opéra, est ici paradoxalement un poil plus colorée et moins monotone. Ça tourne toujours mais on sent que Rasche conçoit cette histoire comme une sorte de montée au martyr de Maria Stuarda. Alors c’est un peu plus lumineux, un peu plus coloré, comme pour nous dire « patience, le paradis ensoleillé n'est pas loin »… La fin est à ce titre édifiante, les danseurs deviennent en quelque sorte christiques avec leur pagne blanc, et Maria Stuarda est quasiment transfigurée avec le chœur en arrière-fond : au moins on sait où est le bien.

Tout cela m’est apparu bien naïf, bien élémentaire malgré toute la machinerie mise en branle : certes, Rasche veut nous montrer deux univers qui ne peuvent se rencontrer deux caractères irréconciliables, mais fallait-il remuer tant de métal pour arriver à nous dire ce que tout le monde sait, mettre en scène ainsi l’évidence, laissant se développer un show mécaniste et lumineux bien inutile ?

Je répète que l’appel à Rasche pour les succès qu’il remporte au théâtre et son côté spectaculaire pouvait largement se justifier à l’occasion de cette première de Maria Stuarda à Salzbourg, où il fallait pour l’occasion frapper un vrai coup ; mais c’est une mise en scène qui peut fonctionner au théâtre avec deux monstres sacrés comme le furent Bibiana Beglau et Birgit Minichmayr à Perner Insel en 2021, pas à l’opéra avec une scène ouverte immense où les voix peuvent se perdre (surtout quand elles n’ont pas le volume requis comme Kate Lindsey) et où le chœur est sacrifié alors que dans cet opéra il est aussi part du spectacle et du spectaculaire.

Connaissant un peu le monde de l’opéra et la recherche désespérée de nouvelles têtes, je crains que l’appel à Ulrich Rasche ne se multiplie pour que chaque théâtre digne de ce nom ait droit à ses plateformes tournantes, ses mécanismes et plans inclinés pour de belles photos. Déjà, cette mise en scène est si peu « personnalisée », qu’elle pourrait bien servir à d’autres titres, parce que je crains aussi que le show ne fasse système, indépendamment de la musique. C’est paradoxal à dire, mais ces mécanismes peuvent donner au théâtre parlé une largeur épique qui peut fonctionner (Rasche a inauguré Le Festival d’Epidaure en 2025 avec Antigone de Sophocle), ils sont plus redondants à l’opéra qui est un art en lui-même déjà spectaculaire.

Plus grave pour moi, ce type de travail efface toute dramaturgie possible au profit de l’image, du langage de l’image, de l’immédiateté du visuel. Et un théâtre sans dramaturgie est un théâtre mort : je ne crois pas à l’esthétique au théâtre qui ne servirait que l’esthétisme, à la chorégraphie sans âme ni aux belles images pour belles photos de presse. Plein les mirettes mais rien dans la tête. Or Salzbourg propose (en général) un théâtre qui fait penser…

Alors certes, le belcanto est si loin du public actuellement que ce dernier prend facilement des vessies pour des lanternes, vocales ou musicales et c’est le cas ici. Dans une certaine mesure, c’est heureux pour le Festival de Salzbourg qui atteint son but avec cette production a remporté un certain succès. C’est une affaire de goût, eine Geschmacksache où ce répertoire en terre allemande ou autrichienne a été surtout révélé par Edita Gruberova. Elle n’est plus là pour le défendre mais visiblement c’est un répertoire qui plaît. Il y donc là un terreau en friche qu’il faudrait peut-être (mieux) cultiver.

Pour ma part, j’en reviens au trépied de l’opéra : si le plateau vocal et la fosse eussent été défendables ou absolument exceptionnels, le dispositif de Rasche eût été noyé sous la fascination de l’art (réel) du belcanto : mais avec un plateau moyen, un orchestre peu motivé et un chef sans inventivité, les trois pieds du trépied conduisent à l’échec.

Lisette Oropesa, seule contre les machines, n’y peut hélas pas grand-chose.

Titre du Monde : Marie Stuart décapitée par l’ennui.. je souscris ! Et Elisabeth qui se croit avec Bob Wilson!!

L’ai vu sur Medici.tv. C’est très bien filmé, avec des vues aériennes des roues assez spectaculaires, un bonus que n’ont pas eu les spectateurs dans la salle. Mais on est loin du bel canto!!